RUFOR.ORG

»

Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 8)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

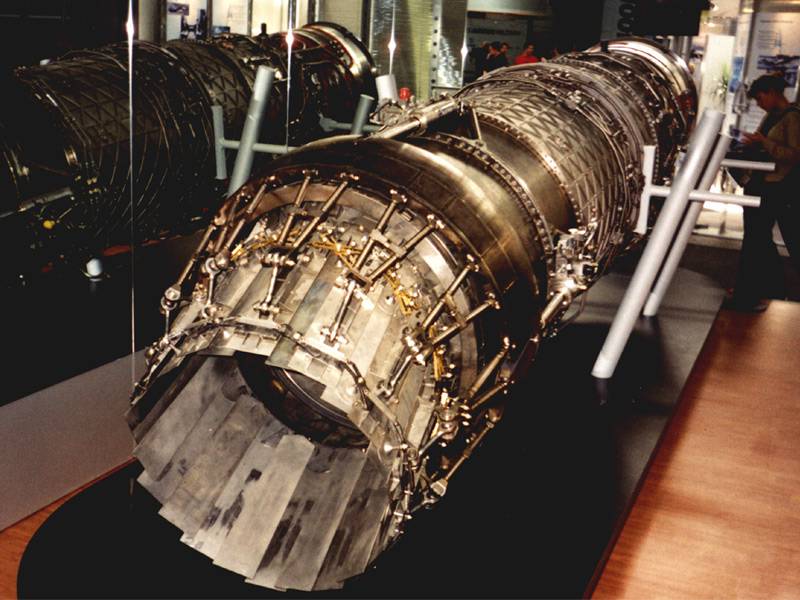

После некоторого периода неопределённости в судьбе «Европейского истребителя» участники проекта решили продолжить программу его создания. Глядя на перспективу, правительства Великобритании, ФРГ, Италии и Испании, несмотря на необходимость значительных финансовых вливаний, отдавали себе отчёт, что продолжение работ будет способствовать развитию национальных наукоёмких отраслей экономики. В конце 1992 года на встрече министров обороны стран — участниц консорциума EFA был определён ряд важных для дальнейшего развития программы моментов. Были рассмотрены проблемы, вставшие перед консорциумом, такие, как координация исследовательских работ между странами-участницами и организация окончательной сборки. В принятом меморандуме озвучили ориентировочный срок поступления самолета на вооружение. В британских ВВС с 2000 года, в Люфтваффе — с 2002 года. Жизненный цикл самолёта при условии его модернизации должен составлять не менее 30 лет. Тогда же программа получила новое наименование — EF 2000. Также стороны определились с распределением производственной программы по самолёту. В Великобритании осуществляли изготовление носовой части фюзеляжа и ПГО, в ФРГ — центральную часть фюзеляжа и киль. Крылья совместно производили на предприятиях ВАe, Aeritalia. На первом этапе окончательную сборку решили вести во всех странах — участницах консорциума с темпом до 10 самолетов в месяц. Это было не слишком рационально с экономической точки зрения, но зато не ущемляло интересов, ни одной из стран. С учётом распада Организации Варшавского договора и снижением риска глобальной войны, с целью удешевления проекта разработчики пошли на некоторое снижение боевых характеристик истребителя. Конструкция планера, кабина и двигатели остались прежними. Изменились требования по дальности и продолжительности полета, а также по взлетно-посадочным характеристикам. Основные изменения коснулись радиоэлектронной начинки. Было решено отказаться от оптоэлектронной станции переднего обзора, несколько упростить БРЛС и систему постановки помех. Радиолокатор теперь вместо десяти одновременно может сопровождать только шесть целей. Ненужной посчитали защиту электронных систем самолета от электромагнитного импульса ядерного взрыва. Гарантированный портфель заказов консорциума «Еврофайтер» также уменьшился. Теперь он составлял 607 самолетов: Великобритания — 250, Германия — 140, Италия — 130 и Испания — 87. Полёт первого прототипа EF 2000 состоялся 27 марта 1994 года на испытательном аэродроме фирмы DASA близ Мюнхена. На самолёте отсутствовал ряд бортовых систем и вооружение. Ввиду неготовности штатных двигателей EJ200 самолёт летал с ТРДДФ Rolls-Royce RB.199-104D. В том же году в воздух поднялись опытные самолёты, построенные в Великобритании и Италии. Всего в испытаниях было предусмотрено задействовать 7 прототипов. Использование летающих лабораторий, позволило значительно сэкономить финансы и сократить количество лётных часов и испытательных полетов. Например, БРЛС для «Еврофайтера» испытывалась на летающей лаборатории, созданной на базе ближнемагистрального авиалайнера ВАС 11-1. Истребитель с нормальным взлётным весом 16000 кг оснащён двумя ТРДДФ Eurojet EJ 200 с суммарной тягой на форсаже 18400 кгс. На высоте 10000 метров самолёт способен развить скорость 2495 км /ч, максимальная скорость у земли — 1530 км /ч. При выполнении задач ПВО с 4000 литрами топлива во внутренних баках + 1000 литров на внешней подвеске, боевой радиус составляет 1400 км. В ударных миссиях при максимальной взлётной массе 23000 кг боевой радиус в зависимости от варианта боевой нагрузки и профиля полёта от 600 до 1300 км без дозаправки в воздухе. Заказ на серийное производство истребителей был подписан 30 января 1998 года. 2 сентября 1998 года в британском Фарнборо состоялась церемония присвоения самолёту собственного имени — Typhoon, что стало продолжением «штормовой» линии начатой PANAVIA Tornado. Однако это вызвало недовольство представителей ФРГ, так как в это напоминало о истребителе-бомбардировщике Hawker Typhoon ВВС Великобритании использовавшемся для атак целей на территории Германии во время Второй мировой войны.  Испытательные полёты в целом шли достаточно гладко, но 21 ноября 2002 года недалеко от испанской авиабазы Хетафе из-за отказа в системе управления двигателями разбился двухместный предсерийный самолёт. Оба пилота успешно катапультировались. После завершения испытаний предсерийных машин в 2000 году было выдано разрешение на начало лётной эксплуатации. Поставки «Еврофайтер Тайфун», согласно предварительному графику, должны быть разделены на три транша. Помимо стран, участвовавших в разработке, «Тайфуны» заказали: Австрия — 15 самолётов, Кувейт — 28, Оман — 12 и Саудовская Аравия — 72. По состоянию на июль 2016 года в общей сложности заказано 599 самолётов, поставлено — 478. Исполнителем экспортных заказов является британская компания BAе, на сборочных линиях в других государствах — членах консорциума самолёты строят только для собственных ВВС. То есть с «Тайфуном» повторяется та же история, что и с другими европейскими совместными проектами, «Ягуаром» и «Торнадо»: их экспортные поставки также осуществлялись только из Соединенного Королевства.  Параллельно с одноместным истребителем в соотношении 1:10 ведётся строительство двухместных учебно-боевых Typhoon Т.1. Первоначально лётный ресурс самолёта был определён в 6000 часов, однако благодаря некоторым улучшениям и результатам, полученным в ходе эксплуатации предсерийных самолётов, ресурс машин последнего транша (серии) был продлён до 10000 часов. «Тайфун» во многом является уникальным боевым самолётом. Он выпускается в четырёх вариантах, в соответствии с национальными предпочтениями каждого члена консорциума, в то же время все компании-подрядчики производят агрегаты для каждого из заказанных самолётов. В 2003 году началась эксплуатация истребителей первого транша, получивших обозначение EF 2000 Tranche 1 странах участниках консорциума. Самолёты разных траншей имеют существенные различия в БРЭО. На «Тайфун» второго транша — EF 2000 Tranche 2 установили улучшенную авионику, более совершенную систему вооружения, позволяющую эффективно уничтожать наземные цели и новый бортовой компьютер. Система навигации самолёта включает в себя навигационную инерциальную аппаратуру на основе кольцевых лазерных гироскопов и приёмники спутниковой навигации. В распоряжении пилота имеется нашлемный прицел-индикатор, система распознавания, анализа и определения приоритета внешних угроз.  Обнаружение воздушных целей осуществляется многорежимной когерентной импульсно-доплеровской БРЛС ECR-90. В систему управления вооружением интегрирована ИК-станция переднего обзора PIRATE. Она устанавливается на внешнем узле подвески и предназначается для поиска и сопровождения воздушных и наземных целей. В данный момент ведётся серийное производство модификации EF 2000 Tranche 3, которая отличается двигателями с увеличенной тягой, более ёмкими топливными баками, совершенным бортовым вычислительным комплексом, а также новой РЛС E-Scan с фазированной решеткой. Согласно рекламным данным эта РЛС с синтезированной апертурой, устанавливаемая на самолёты 3-го транша способна обнаружить американский F-22А на дальности не менее 60 км. Антенна РЛС E-Scan под защитным кожухом Одним из наиболее сложных и дорогостоящих электронных компонентов «Еврофайтера» стала его оборонительная система. Она совместно разработана компаниями: Airbus Group, Elettronica, Galileo Avionica и Indra Sistemas SA. Система DASS состоит из многочисленных датчиков и ЭВМ анализирующей информацию. Датчики способны фиксировать не только радиолокационное, но и лазерное излучение. DASS управляет целым рядом пассивных и активных элементов защиты, в набор средств противодействия ЗРК и ракетам «воздух-воздух» входят настраиваемые генераторы помех, буксируемые ложные цели, кассеты с ИК-ловушками и дипольными отражателями. Контейнеры с системы РЭБ находятся на консолях крыльев. В настоящее время на самолётах модификации EF 2000 Tranche 3 устанавливается многоканальная аппаратура РЭБ с расширенным частотным диапазоном, позволяющая одновременно ставить помехи нескольким РЛС обнаружения и станциям наведения зенитных ракет. Контейнеры аппаратуры РЭБ на консолях крыльев двухместного УБС Typhoon T1 Стоимость одного комплекта аппаратуры DASS превышает $1 млн. В страны, не являющиеся участниками программы «Еврофайтер», данная аппаратура поставляется в неполной комплектации. Узлы подвески вооружения истребителя Eurofighter Typhoon Встроенное вооружение состоит из 27-мм пушки, в корневой части правого крыла. На тринадцати узлах внешней подвески может быть размещено до 6500 кг боевой нагрузки. В набор вооружения входят: УР воздушного боя AIM-120 AMRAAM, AIM-132 ASRAAM, AIM-9 Sidewinder, IRIS-T, MBDA Meteor, ракеты «воздух-поверхность» AGM-65 Maverick , AGM-88 HARM , Brimstone, Тaurus KEPD 350, Storm Shadow/Scalp EG, ПКР Sea Killer Marte-ERP, управляемые бомбы Paveway II / III / IV, JDAM. Для наведения на цель управляемых средств поражения используются подвесные контейнеры Litening III и AN / AAQ-33 Sniper. Впрочем, состав вооружения самолётов разных стран может сильно отличаться. Так, RAF стали первым заказчиком новых ракет «воздух-воздух» средней дальности MBDA Meteor. В ВВС Великобритании «Тайфуны» в эскадрильях ПВО заменили перехватчики «Торнадо». В первый раз на встречу российскому дальнему бомбардировщику Ту-95МС британские Typhoon F.2 поднялись 17 августа 2007 года. В сентябре 2009 года четыре «Тайфуна» были переброшены на авиабазу RAF Маунт-Плезант на Фолклендах, где они заменили «Торнадо» F.3. В связи с этим правительство Аргентины заявило официальный протест. Спутниковый снимок Google earth: британский «Tайфун» на ВПП авиабазы Маунт-Плезант Первоначально истребители «Тайфун» предполагалось использовать в основном для обеспечения ПВО и завоевания превосходства в воздухе. Этому вполне соответствовали машины британского стандарта Typhoon F2 Tranche 1. Однако после списания «Ягуаров» и «Харриеров» и намеченного скорого вывода из эксплуатации ударных «Торнадо» в RAF возникла острая потребность в многоцелевом самолете. Начавшаяся «антитеррористическая» операция в Афганистане потребовала модернизации «Тайфуна» для расширения ударных возможностей. В июле 2008 года после доработки БРЭО и вооружения «Тайфун» был объявлен многоцелевым истребителем, который способен эффективно уничтожать как воздушные, так и наземные цели. Спутниковый снимок Google Earth: самолёт Typhoon FGR4 на аэродроме Уортон Самолёты британских ВВС адаптированные для ударных задач получили обозначение Eurofighter Typhoon FGR4. Как и в случае с «Торнадо», британцы стали пионерами в деле улучшения боевых качеств «интернациональных» истребителей. Испытания модернизированного Typhoon FGR4 проходили на заводском аэродроме фирмы ВАе Уортон. Двухместная машина, с дублированным управлением, прошедшая модернизацию с целью расширения ударных возможностей, получила обозначение Typhoon Т.3. Спутниковый снимок Google earth: британские самолёты Typhoon на авиабазе Коненгсби Боевая премьера «Тайфунов» состоялась в марте 2011 года, после того как истребители RAF Typhoon FGR4 перебазировались с британских авиабаз Коненгсби и Льючарс на итальянскую авиабазу Джоя-дель-Колле на юге Италии. Туда же перелетели итальянские «Тайфуны» с авиабазы Гроссето. Спутниковый снимок Google earth: итальянские самолёты Typhoon на авиабазе Гроссето Итальянские и английские боевые самолёты приняли участие в «патрулировании» ливийского воздушного пространства. В ходе «патрулирования» «Тайфуны» оказывали авиационную поддержку антиправительственным силам, применяя 454 кг УАБ Paveway II с лазерным наведением и противорадиолокационные ракеты ALARM. В 2014 году 12 британских Typhoon Tranche 2 были модернизированы для применения УАБ Paveway IV. Вскоре для этих машин нашлась работа на Ближнем Востоке. Шесть Typhoon FGR4 5 декабря 2015 года развернули на Кипре. Действуя совместно с «Торнадо», с авиабазы Акротири они наносили удары по целям в Ираке и Сирии. Руководство RAF планирует вывести из эксплуатации в 2020 году все оставшиеся ранние модификации Typhoon Tranche 1. Наименее изношенные истребители будут модернизированы и предложены на продажу иностранным покупателям. Эти планы идут вразрез с прежними заявлениями, что срок службы «Тайфунов» составит не менее 30 лет. По всей видимости, в британском бюджете нет средств для поддержания в лётном состоянии всего парка «Тайфунов» при одновременной закупке в США истребителей F-35A. Истребители «Тайфун» ВВС Саудовской Аравии Ещё одной страной, применявшей «Тайфуны» в ходе боевых действий, стала Саудовская Аравия. Модернизированные самолёты RSAF стандарта Typhoon Tranche 2 наряду с «Торнадо» и F-15SA активно участвовали в рейдах на объекты хуситов в Йемене. В феврале 2015 года саудовские «Тайфуны» впервые использовали бомбы Paveway IV при атаке целей на территории Сирии. В настоящее время Саудовская Аравия и BAе Systems ведут переговоры о поставке дополнительной партии из 48 Typhoon Tranche 3. Определённый коммерческий успех «Тайфунов» британской сборки в первую очередь обусловлен их достаточно высоким ударным потенциалом и грамотной маркетинговой политикой компании BAе Systems. Несмотря на утверждение фирмы-производителя, что «Тайфун» в ближнем воздушном бою не уступает другим современным боевым самолётам, подтверждения этому нет. Конечно, европейский истребитель — это весьма достойная машина, оснащённая самым современным БРЭО и обладающая неплохими возможностями при использовании в роли перехватчика ПВО. Во время учебных воздушных боёв с американскими истребителями «Тайфун» без внешних подвесок зачастую одерживал вверх над F-15С/D и F-16C/D. Американские машины в силу особенностей аэродинамической схемы «утка», в ряде случаев неспособны повторить манёвры «Тайфуна». Однако советские истребители МиГ-29 и Су-27 ещё в середине 80-х подняли «планку» характеристик манёвренности на новую, недостижимую для «Тайфуна» высоту. Самолет, создаваемый по меркам тридцатилетней давности, в данный момент уже в не полной мере соответствует современным требованиям и в ближнем воздушном бою не может на равных противостоять модернизированным российским истребителям поколения 4+. Британские Typhoon FGR4 неоднократно посещали иностранные авиабазы во время совместных международных учений. Так в июле 2007 года с ВВС Индии состоялись совместные манёвры "Индра-Дануш". С индийской стороны «Тайфунам» противостояли Су-30МКИ. При этом индийское командование не разрешило своим лётчикам пользоваться БРЛС Н011М «Барс». ВВС Индии добровольно отказались от преимущества, которое Су-30МКИ имеет благодаря более мощному радиолокатору, в котором, к тому же, применяются технологии электронного сканирования луча. Итоги учебных воздушных боёв по взаимной договорённости сторон не комментируются, однако в британских СМИ публиковались неформальные высказывания пилотов «Тайфунов» участвовавших в учениях. По мнению британцев, для того, чтобы противостоять на равных Су-30МКИ в ближнем бою, «Тайфуну» необходимы двигатели с изменяемым вектором тяги.  Прототип двигателя EJ230 В том же 2007 году стало известно о создании прототипа двигателя EJ230 с отклоняемым вектором тяги. В 2009 году Индии был предложен «Тайфун» с таким вариантом двигателя. Однако серийно он до сих пор не выпускается и на вооружении строевых частей не состоит. При стоимости около $120 млн. Typhoon Tranche 3 не в состоянии конкурировать с тяжелыми российскими истребителями Су-30МК и Су-35С, экспортная цена которых составляет $80-90 млн. Сравнение с «одноклассником» МиГ-35, стоимость которого оценивается в $50 млн., также оказывается не в пользу «Тайфуна». Острую конкуренцию на рынке вооружений «Еврофайтеру» оказывает французский «Рафаль». Эти машины внешне и концептуально очень схожи, что впрочем, неудивительно. Их общие корни растут из программы создания европейского истребителя EFA.  Сравнивая британский и французский истребители, можно отметить, что масса пустого «Рафаля» на тонну меньше, при этом его максимальная взлётная масса на тонну больше. Французский истребитель имеет больше узлов подвески и грузоподъёмней примерно на 2 тонны. То есть весовое совершенство у «француза» выше. Но «Тайфун» обладает большими максимальной скоростью и тяговоруженностью, что даёт ему преимущество при выполнении перехвата, к тому же в состав вооружения «Еврофайтера» входит дальнобойная ракета «Метеор». В остальном оба истребителя близки, на них могут быть адаптированы одинаковые прицельно-поисковые и разведывательные подвесные системы западной разработки и аналогичное ударное вооружение. Однако «Рафаль» дешевле, он предлагается потенциальным заказчикам по цене $85-100 млн., что даёт определённое преимущество. Кроме того, французы не столь щепетильны в ограничениях касающихся передачи современных технологий. Одной из причин победы «Рафаля» в индийском тендере MRCA стала готовность Франции наладить лицензионную сборку истребителя в Индии.  Впрочем, можно констатировать, что «Тайфун», созданный по техусловиям истребителя 4-го поколения, несмотря на высокотехнологичное БРЭО опоздал, примерно на 20 лет. В то время, когда принималось решение о вводе EF 2000 в эксплуатацию, уже вовсю летал первый истребитель 5-го поколения F-22A. Совместный европейский истребитель очень неплохо смотрелся бы в 90-е, но в 21-веке он воспринимается как «динозавр» ушедшей эпохи. Столь значительная задержка с принятием «Еврофайтера» на вооружение объясняется отставанием европейской конструкторской школы от СССР и США, а также противоречиями между участниками консорциума и хроническим недофинансированием программы. По материалам: Автор: Линник Сергей |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| авиация |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 7) | ezup | Авиация | 0 | 11.01.2017 21:27 |

| Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 5) | ezup | Авиация | 0 | 07.01.2017 11:42 |

| Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 4) | ezup | Авиация | 0 | 07.01.2017 11:39 |

| Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 3) | ezup | Авиация | 0 | 07.01.2017 11:35 |

| Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 2) | ezup | Авиация | 0 | 29.12.2016 19:28 |

Линейный вид

Линейный вид