RUFOR.ORG

»

Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 7)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

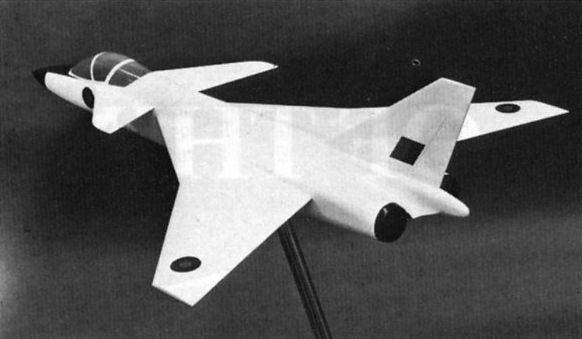

В 80-е годы в ВВС европейских стран НАТО доминировал американский лёгкий однодвигательный истребитель General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Справедливости ради надо признать, что один из первых истребителей 4-го поколения, эксплуатирующийся с 1979 года, оказался весьма удачным и пользовался успехом на международном рынке вооружений. Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, F-16 на сегодня является самым массовым истребителем 4-го поколения (по состоянию на середину 2016 года построено свыше 4 500 единиц). Продажи F-16 удалось расширить благодаря гибкой маркетинговой политике, производство истребителей велось не только в США, но и за рубежом. Так, в Бельгии для ВВС НАТО было собрано 164 самолёта. А турецкая компания TAI собрала по лицензии 308 американских F-16. Определённую долю рынка истребителей и истребителей-бомбардировщиков контролировала французская компания Dassault Aviation со своими Mirage 5, Mirage F1 и Mirage 2000. До конца 90-х годов Франция проводила независимую от США внешнюю политику и имела своё веское слово в Европе. В разное время изделия фирмы «Дассо» состояли на вооружении в ВВС стран НАТО: Бельгии, Греции и Испании. Естественно, что такие развитые в промышленном отношении страны, как Великобритания, ФРГ и Италия, в прошлом уже реализовавшие ряд совместных авиационных программ, желали получить свой «кусок пирога» на европейском рынке вооружений. Истребительный парк собственных ВВС в этих странах также требовал обновления. В конце 70-х основными истребителями НАТО в Европе были машины первого и второго поколения, в больших количествах поступавшие на вооружение в 50-60-х годах: в ФРГ F-104G и F-4F, в Великобритании F-4K/M и Lightning F.6., в Италии F-104S и G-91Y. Истребитель-бомбардировщик Panavia Tornado и созданный на его базе в Великобритании перехватчик при всех их достоинствах были весьма дороги и не могли адекватно противостоять в воздушном бою перспективным советским истребителям 4-го поколения. Предлагаемый американцами в начале 80-х F-16A/В был в основном ориентирован на решение ударных задач, и нёс тогда только ракеты ближнего боя, а европейцам требовался самолет с сопоставимыми лётными данными, но с УР средней дальности и большим радиусом действия. В середине 70-х в Великобритании, Франции и ФРГ независимо друг от друга создавались проекты перспективных истребителей. Хотя в ходе проектирования рассматривалась классическая компоновка с крылом умеренной стреловидности, в основном преобладали проекты с треугольным или дельтовидным крылом, выполненные по схеме «утка». В Великобритании заработали сразу три проекта. Истребитель, известный как С.96, по компоновке напоминал американский McDonnell Douglas F / A-18 Hornet, однако его отвергли из-за невысоких проектных данных и отсутствия модернизационного потенциала. Проект С.106 концептуально и внешне был во многом схож с истребителем JAS 39 Gripen, появившимся намного позднее. Эта лёгкая однодвигательная машина должна была иметь вооружение, состоящее из встроенной 27-мм пушки и двух ракет «Скай Флэш». Максимальная расчетная скорость соответствовала 1,8М, взлетная масса - примерно 10 тонн. Но военных этот вариант не устроил по причине небольшой боевой нагрузки и малого радиуса действия. По аэродинамической схеме с С.106 был сходен С.110. Но самолёт С.110 проектировался с двумя двигателями, он должен был иметь большие скорость, грузоподъёмность и радиус действия.  Модель истребителя Hawker Siddeley P.110 В ФРГ фирмы МВВ и Dornier в сотрудничестве с американской Northrop Corporation работали над проектом многоцелевого истребителя TKF-90, который по аэродинамической схеме «утка» и проектным лётным данным был близок к британскому С.110. TKF-90 создавался согласно требованиям Люфтаффе к истребителю завоевания превосходства в воздухе 90-х годов (JF-90). Макет самолёта был впервые публично показан в 1980 году на авиашоу в Ганновере. Это должен был быть двухкилевой истребитель с дельтовидным крылом и двумя турбореактивными двигателями RB.199.  Так должен был выглядеть западногерманский истребитель TKF-90 Но в отличие от британского проекта это была машина с высоким коэффициентом новизны. Глядя с высоты прошедших лет, поражаешься оптимизму западных немцев. За 5-7 лет они планировали создать статически неустойчивый сверхманёвренный истребитель с ЭДСУ, двигателем с отклоняемым вектором тяги и с современным БРЭО и вооружением. К тому же этот самолёт должен был иметь укороченные взлёт и посадку. Достаточно далеко в проектировании нового истребителя нового поколения продвинулись французы: на авиационной выставке в Ле-Бурже демонстрировался макет истребителя, на котором планировалось использовать два новейших на тот момент американских двигателя General Electric F404. Истребитель был в первую очередь ориентирован на ведение борьбы по завоеванию превосходства в воздухе и обеспечение ПВО. Отличался относительной простотой, имел малый взлетный вес и высокую тяговооруженность, хорошие взлётно-посадочные характеристики. В состав вооружения должны были войти ракеты класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия. Также предусматривалось создание палубного варианта для ВМС. В 1979 году компании Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) и British Aerospace (BAe) совместно предложили своим правительствам начать работы по программе ECF (European Collaborative Fighter - Европейский совместный истребитель). В том же году заинтересованность в присоединении к программе выразила компания Dassault. Именно на этой стадии проекта название Eurofighter официально закрепилось за самолетом. В 1981 году правительства Великобритании, ФРГ и Италии решили объединить усилия и использовать наработанные теоретические и технические решения для создания единого перспективного боевого самолета. Уже через год на авиасалоне в Фарнборо был представлен полномасштабный деревянный макет истребителя, построенный британской BAe.  Макет истребителя АСА Он получил обозначение АСА (Agile Combat Aircraft – Высокоманёвренный боевой самолет). Согласно планам, этот самолёт в конце 80-х должен был заменить в серийном производстве истребитель-бомбардировщик «Торнадо». Предполагалось, что это будет относительно простой и недорогой истребитель, с нормальной взлётной массой около 15 тонн, развивающий максимальную скорость полета 2М, способный в маневренном бою превзойти большинство существующих машин своего класса. С целью ускорения реализации и удешевления проекта планировалось использовать ряд узлов и агрегатов самолёта «Торнадо». Использование ТРДДФ RB. 199-34 Мк. 104 с тягой на форсаже 8000 кгс должно было обеспечить тяговооруженность больше единицы. Впрочем, скоро стало ясно, что у сторон слишком разные представления о том, какой боевой самолёт им нужен. Участники исследований так и не смогли выработать общие требования. Королевские ВВС Великобритании хотели получить многоцелевой истребитель средней весовой категории, способный вести воздушный бой, осуществлять перехват и выполнять ударные операции на море. Франции требовался легкий сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик со взлетной массой до 10 тонн, способный вести манёвренный воздушный бой. Люфтваффе желали истребитель для завоевания превосходства в воздухе, ударных машин в ФРГ вполне хватало. По причине разногласий конкретных решений принято так и не было и консультации продолжились. Но по сравнению с проектом Panavia Tornado переговоры по заключению межправительственного соглашения о начале практических работ шли очень вяло. В конце 1983 года сторонам на уровне начальников штабов ВВС ФРГ, Великобритании, Франции, Италии и Испании удалось договориться об основных требованиях к новому самолету, названному EFA ( European Fighter Aircraft - Европейский самолет-истребитель). В начале 80-х в ВВС европейских стран НАТО имелись достаточно совершенные ударные машины: «Ягуар», «Альфа Джет» и «Торнадо», однако не было собственного лёгкого истребителя, способного составить конкуренцию американским F-15 и F-16 в воздушном бою. Помимо высокой тяговооруженности и наличия большого резерва тяги при полете на крейсерском режиме, новый самолет должен был иметь высокую угловую скорость разворота на дозвуке и сверхзвуке. Перспективный истребитель должен был иметь способность вести ракетный бой на средних дистанциях с сохранением возможности наносить удары по наземным целям. На основании опыта конфликтов на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии 60-80-х годов было решено значительно увеличить число ракет воздушного боя на борту. Формирование облика самолёта EFA завершилось во второй половине 1986 года. В перспективном истребителе реализовывались многочисленные наработки, полученные европейцами в предыдущих проектах. Но окончательный технический облик определили специалисты британской British Aerospace. Это был одноместный двухдвигательный, статически неустойчивый самолет по схеме "утка" с цельноповоротным ПГО, оснащенный ЭДСУ. Нововведением стал так называемый "улыбающийся" нерегулируемый подфюзеляжный воздухозаборник, имеющий по сравнению с воздухозаборником прямоугольного сечения меньшую ЭПР. Согласно расчётам данная схема самолёта в сочетании со статически неустойчивой компоновкой и ЭДСУ должны были обеспечить снижение лобового сопротивления и рост подъемной силы на 30-35%. В ходе проектирования внедрялись мероприятия по снижению радиолокационной заметности, снижение вероятности поражения ЗУР обеспечивалось системой постановки помех DASS (Defense Aids Sub System – Оборонительная субсистема). Особое внимание было уделено снижению стоимости жизненного цикла нового истребителя, а также автономности в боевых условиях, снижению уязвимости, повышению надежности и ремонтопригодности. При формировании технического облика и характеристик EFA применялись гораздо более высокие требования и стандарты по сравнению с ранними европейскими проектами боевых самолётов. Однако ещё на стадии проектирования между сторонами возникли серьёзные противоречия. Возмутителями спокойствия в очередной раз стали французы. Представители этой страны настаивали на использовании двигателей французского производства, к тому же они хотели получить истребитель с меньшей взлётной массой, так как предусматривали создание ещё и палубного варианта. Переговоры по данному вопросу зашли в тупик, в августе 1985 года Франция отказалась от дальнейших совместных работ и компания Dassault начала самостоятельную разработку истребителя Rafale. К тому моменту на работы по программе EFA было уже израсходовано 180 млн. фунтов-стерлингов, основную финансовую нагрузку несла Великобритания. При заключении соглашения относительно программы EFA предусматривалось, что расходы будут разделены поровну между правительствами стран-участниц и компаниями-разработчиками, но западногерманские и итальянские правительства не спешили выделять средства, и основные траты в размере 100 млн. фунтов-стерлингов легли на промышленников.  Логотип консорциума «Еврофайтер» В 1986 году в Мюнхене был официально зарегистрирован консорциум Eurofighter Jagdflugzeug GmbH. Затраты на исследования и строительство прототипов поделили между странами пропорционально их прогнозируемым закупкам: ФРГ и Великобритания по 33%, Италия – 21%, Испания – 13%. В консорциум вошли фирмы: Deutsche Aerospace AG (ФРГ), ВАе (Великобритания), Aeritalia (Италия), и СASА (Испания). Для разработки и производства авиационных двигателей EJ200 британской компанией Rolls-Royce и западногерманской MTU Aero Engines AG в Хальбергмоосе недалеко от Мюнхена был зарегистрирован консорциум Eurojet Turbo GmbH. Позже в него вошли итальянская Avio SpA и испанская ITP. Авиадвигатель EJ200 В деле проектирования двигателя для «Еврофайтера» основным «локомотивом» была британская компания Rolls-Royce, имевшая большой опыт в деле создания и производства авиационных двигателей. Западногерманская фирма MTU Aero Engines AG дочернее предприятие компании MTU Friedrichshafen GmbH, известная как разработчик и производитель дизелей и газовых турбин, начала заниматься разработкой авиадвигателей после того, как промышленный гигант Daimler-Benz приобрёл компанию Deutsche Aerospace AG. Это подразделение концерна Daimler-Benz обладало внушительным высококлассным станочным парком и современными технологиями обработки металлов и сплавов, без чего, конечно, создать современный авиадвигатель было нельзя. Итальянская фирма Avio SpA и испанская ITP отвечали за создание и производство навесного и вспомогательного оборудования и систем управления двигателем. Как уже говорилось, основную финансовую нагрузку и большую часть технических исследований на первом этапе проекта взяли на себя англичане. В 1986 году компания British Aerospace приступила к испытаниям самолёта EAP (Experimental Aircraft Program - Программа экспериментального самолета). Этот прототип был создан для отработки новых технических решений и как демонстратор технологий. Самолёт ЕАР, как и проектируемый «Еврофайтер», имел схему "утка", а в его конструкции был высок процент узлов и деталей из композитных материалов и титановых сплавов. На создание этой машины в Великобритании потратили 25 млн. фунтов-стерлингов. Второй прототип должен был быть построен в ФРГ, но немецкое руководство не выделило для этого средств. Впрочем, после успешных испытаний «партнёры» частично компенсировали затраты. Доля Великобритании составила 75%, Италии - 17% и ФРГ - 8%. Вообще, в программе создания «Европейского истребителя» Западная Германия оказалась самым слабым звеном – неоднократно ставя проект под угрозу срыва или задерживая сроки реализации из-за споров относительно технических деталей и объёмов финансирования. Экспериментальный самолёт British Aerospace EAP Можно с уверенностью утверждать, что без британского экспериментального самолёта EAP истребитель Eurofighter никогда бы не состоялся. Впервые самолёт поднялся в воздух 8 августа 1986 года с заводского аэродрома Уортон. На прототипе были установлены двигатели RB.199-104D, те же, что и на британском перехватчике Tornado ADV. Уже в первом испытательном полёте EAP превысил скорость звука. А в сентябре достиг скорости 2М. На самолёте прошла испытания и доказала свою полную работоспособность ЭДСУ. Также было опробовано новое оборудование кабины, в состав которого входили многофункциональные дисплеи, использовавшиеся вместо привычных стрелочных приборов и световых индикаторов. Демонстрационный полёт самолёта EAP на авиасалоне в Фарнборо Первый публичный показ экспериментального самолёта EAP состоялся в сентябре 1986 года на авиасалоне в Фарнборо. Во время испытательных полётов, длившихся до 1 мая 1991 года, самолёт 259 раз поднимался в воздух, продемонстрировав высокую надёжность и отличную манёвренность. Хотя встроенное и подвесное вооружение на самолёте EAP изначально предусмотрено не было, на публичных показах он поднимался в воздух с макетами УР воздушного боя «Скай Флэш» и «Сайдвиндер». После успешных испытаний EAP, показавшего весьма обнадёживающие результаты, в 1988 году был заключён контракт на постройку предсерийных «Еврофайтеров». Проектные работы продолжались в течение следующих пяти лет, используя данные, полученные при испытаниях EAP. Первоначальный заказ после окончания испытаний предусматривал постройку 765 истребителей. По странам это распределялось так: Великобритания 250 самолетов, Германия - 250, Италия - 165 и Испания -100. По сравнению с экспериментальной машиной истребитель ЕFA претерпел ряд изменений. Внешне наиболее заметным отличием стало треугольное крыло с углом стреловидности 53 ° (на EAP было треугольное крыло переменной стреловидности). Самолёту EAP, проходившему испытания в окрестностях авиабаз, была не нужна большая дальность полёта. На предсерийных прототипах был серьёзно увеличен запас топлива на борту. Топливные баки расположены в фюзеляже и в кессонах консолей крыла. На внешних узлах могут быть размещены несколько сбрасываемых баков. Есть система дозаправки топливом в воздухе. В строящихся самолётах ЕFA возросла доля углепластиков, значительные изменения внесли в конструкцию фонаря и компоновку кабины, благодаря чему значительно улучшился обзор. Фюзеляж и крылья самолёта на 70% состоят из композитных материалов, остальное – это алюминиевые и титановые сплавы. Высокая доля композитных материалов в планере обеспечивает низкую ЭПР. Самолет нельзя назвать полностью невидимым, но его заметность в радиолокационном спектре значительно снижена.  Проекции EAP и ЕFA В 1990 году проект затормозился из-за ожесточённых споров между Великобританией и ФРГ относительно БРЛС истребителя. Немцы категорически настаивали на установке на «Еврофайтер» станции MSD 2000, которая является совместной разработкой американской корпорацией Hughes Aircraft Company и немецкой компанией Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AG. Конструкция радиолокатора MSD 2000 имела много общего с БРЛС AN / APG-65, устанавливаемой на F/A-18 Hornet.  Выставочный образец БРЛС ECR-90 Британцы хотели иметь на истребители гораздо более перспективную БРЛС с АФАР ECR-90 компании Ferranti Defence Systems. Сторонам удалось договориться после того как министр обороны Великобритании Том Кинг заверил своего западногерманского коллегу Герхарда Столтенберга, что британское правительство допустит немецкие компании к участию в производстве радиолокатора. Однако ликвидация «советской военной угрозы» и сокращение оборонных бюджетов стран НАТО сильно затормозило продвижение проекта. После объединения Германии и пополнения Люфтваффе истребителями МиГ-29 из состава ВВС ГДР многие в Бундестаге вообще сомневались в целесообразности дальнейшего продолжения программы «Еврофайтер». Ряд немецких политиков высказывал мнение, что разумней было бы выйти из консорциума, получить от России в счет погашения ее внешнего долга дополнительную партию МиГов и заключить договор о сервисном обслуживании. Да и в Великобритании, являвшейся основным финансовым и техническим «тягачом» проекта, на фоне уменьшения военных расходов и сокращения ВВС необходимость постройки и принятия на вооружение нового истребителя многим казалась сомнительной. В свою очередь США, стремясь не упустить потенциальный рынок, усиленно лоббировали свои истребители F-15, F-16 и F/A-18, предлагая их в кредит и по льготным ценам. В результате примерно на два года процесс реализации проекта практически остановился, а его будущее «зависло в воздухе». Продолжение следует… По материалам: Автор: Линник Сергей |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| авиация |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 8) | ezup | Авиация | 0 | 11.01.2017 21:47 |

| Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 5) | ezup | Авиация | 0 | 07.01.2017 11:42 |

| Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 4) | ezup | Авиация | 0 | 07.01.2017 11:39 |

| Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 3) | ezup | Авиация | 0 | 07.01.2017 11:35 |

| Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 2) | ezup | Авиация | 0 | 29.12.2016 19:28 |

Линейный вид

Линейный вид