RUFOR.ORG

»

Атомные торпедные и многоцелевые подводные лодки. Проект 627

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

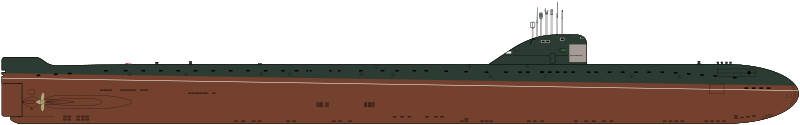

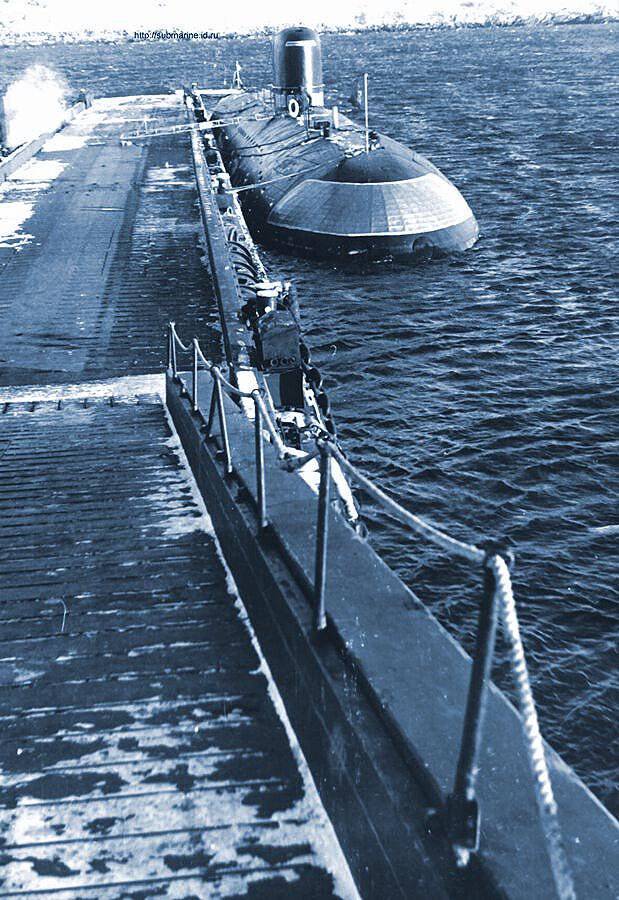

В СССР работы по исследованию и поиску облика АПЛ начались в 1949 г., когда достигли первых реальных результатов в создании отечественного ядерного оружия и уже в течение четырех лет функционировал исследовательский ядерный реактор. Об этих исследованиях в 1950 году в конфиденциальном порядке оповестили некоторых командующих флотами (в частности, был оповещен командующий Северным флотом, где намеривались внедрить новую технику). 09.09.1952 года И.В. Сталиным было подписано постановление Совета Министров «О проектировании и строительстве объекта 627». Для проведения работ в соответствии с данным документом по созданию АПЛ (объект, а позднее – проект 627) в Москве сформировали две группы ученых и конструкторов, одной из которых, под руководством В.Н. Перегудова, поручили проведение проектной проработки корабля, а второй, под руководством Н.А. Доллежаля – его энергетической установки. Общее руководство работ по созданию отечественной атомной подводной лодки осуществлялось директором института атомной энергии Академии наук СССР академиком А.П. Александровым. Общая координация работ осуществлялась одним из энтузиастов создания АПЛ — зам. председателя СМ СССР В.А. Малышевым.

Естественно, самой сложной проблемой стала разработка ядерной энергоустановки, которая могла размещаться на борту подводного судна. Первую советскую чисто «земную» атомную энергетическую установку мощностью 5 мВт ввели в строй в 1954 году в Обнинске (использовалась для городского электроснабжения). Затем создали первый корабельный реактор (для своего времени был самым мощным в мире), который предназначался для установки на «мирный» атомный ледокол «Ленин». Этот ледокол, по сути, являлся опытным судном, которое служило для отработки силовой корабельной установки. Научно-исследовательский институт №8 Министерства среднего машиностроения, под руководством Н.А. Доллежаля, стал ответственным за разработку паропроизводящей установки для подводной лодки. Паротурбинную силовую установку проектировало СКБ Кировского завода (главный конструктор Казак) и СКБ-143. Завод «Электросила» создавал электрооборудование. Забегая вперед, необходимо заметить, что, многие специалисты считают, что главным недостатком электроэнергетической установки первой отечественной атомной подводной лодки были навесные электрогенераторы, которые работали только совместно с основным турбозубчатыми агрегатами. Это лимитировало продолжительность нахождения судна на заднем ходу или на «стопе» емкостью резервных аккумуляторов. К-3 «Ленинский комсомол» 8 марта 1956 года состоялся запуск опытного «лодочного» реактора, который смонтировали в подмосковном Обнинске. Но «первый блин был комом» — в связи с конструкционным недостатком крышки реактора произошла протечка радиоактивной воды. Позднее конструкцию крышки изменили. Требования к ядерной безопасности судовых энергетических установок также были сформированы не сразу. Так, например, в начале 1950-х г. высказывали предложение, что перегрузка радиоактивного горючего может проводиться в открытом море (естественно, принятие такого предложения стало бы причиной того что каждый принимающий участие в операции подвергся облучению). Опытная АПЛ проекта 627 в первую очередь предназначалась для испытаний в условиях открытого моря первого образца ядерной энергоустановки с пароводяным реактором. Однако судно также рассматривалась в качестве головного образца новой стратегической системы вооружения, предназначенного для борьбы с главным «потенциальным противником» — Соединенными Штатами Америки. Атомоход должен был наносить по военно-морским базам, а также другим стратегически важным целям, расположенным на побережье, ядерные удары. Для этого АПЛ предполагалось вооружить парогазовой сверхмощной торпедой Т-15 (длина 24 м, калибр 1550 мм, дальность хода до 50 тыс. м), оснащенной ядерной боеголовкой (размеры последней определяли столь чудовищные габариты торпеды). Работы групп проектантов осуществлялись в обстановке сверхсекретности, с привлечением очень узкого круга участников. Кроме того на начальном этапе реализации программы к работам практически не привлекали специалистов ВМФ, что плохо сказалось на формировании облика АПЛ.  Группой В.Н. Перегудова в марте 1953 года была завершена работа над предъэскизным проектом атомной подводной лодки. У первого отечественного атомохода должна была быть двухкорпусная архитектура с необычайно большим (около 13) удлинением и поперечным сечением, которое было близко к круговому. Двухвальной силовой установкой должно было обеспечиваться достижение максимальной подводной скорости более 25 узлов. В формировании архитектуры судна принимали участие гидродинамики К.К. Федаевский (ЦАГИ), а также В.И. Першин (ЦНИИ-45). Лодка (впервые в СССР) получила «китообразную» форму носовой оконечности, которая была оптимизирована для подводного плавания, однако значительно снижающая характеристики в надводном положении. Данная форма носовой оконечности стала причиной серьезной дискуссии среди создателей атомохода (некоторые конструкторы настаивали на сохранении «корабельной», традиционной, формы носовой оконечности). Однако верх одержала точка зрения Перегудова, который считал, что атомоход должен в первую очередь быть приспособлен для подводного плавания. Овальную форму носа в дальнейшем реализовали на американских атомных подводных лодках типа «Скипджек» (в 1959 году в строй вступил головной корабль), а также на последующих атомоходах, которые были спроектированы и построены в Соединенных Штатах. Однако в Советском Союзе ее окончательно утвердили только на АПЛ второго поколения. В атомных подводных лодках проекта 627 по сравнению с зарубежными и отечественными дизель-электрическими подводными лодками того максимальная глубина погружения увеличилась в полтора раза и составила около 300 метров. Это потребовало использовать новую сталь для прочного корпуса. Ее разработка была поручена ЦНИИ-48 Министерства судостроения (руководитель Г.И. Копырин). Сплав АК-25 создали на основе бронестали.  ПЛА К-3 «Ленинский комсомол» пр.627 у пирса Автономность подводного плавания атомной подводной лодки проекта 627 должна была равняться 60 суткам, что предъявляло новые, более высокие требования к системе жизнеобеспечения судна. Проект первого атомохода СССР создался на основе самой крупной отечественной ДЭПЛ (дизель-электрическая подводная лодка) проекта 611. Решили сохранить принципиальную компоновку данного судна, использовав некоторые элементы бортовых систем и конструкции. Полномасштабную разработку опытной атомной подводной лодки 627-го проекта, которая получила шифр «Кит», весной 1953 г. передали ленинградскому СКБ-143 (позднее ПКБ «Малахит»). В.Н. Перегудов был назначен главным конструктором, что обеспечило нужную преемственность работ. У коллектива ПКБ уже имелся опыт разработки подводных лодок имеющих «нетрадиционные» энергоустановки. Например, в 48-53 годах там создали лодку проекта 617 имеющую парогазотурбинную силовую установку. Также велись работы по созданию «основного калибра» судна — торпеды Т-15. Но испытания боевой ядерной части для торпеды, которые проводились на Семипалатинском полигоне, завершились полнейшим крахом. В мае 54-го года завершились работы над тех. проектом атомной подводной лодки, а уже в июле к участию в программе привлекли военно-морских специалистов. Заключение моряков по проекту нового судна было не благоприятным: отмечались проблематичность использования судна по своему главному назначению – нанесение ядерных ударов по объектам расположенным на прибрежных территориях потенциального противника. Также, делались указания на недостаточную скорость во время полного хода, высокую шумность, слабое торпедное вооружение, низкие ремонтопригодность и ресурс, а также некоторые другие недостатки. Это стало причиной внесения в проект некоторых радикальных изменений: атомная подводная лодка лишилась своей «суперторпеды» Т-15, получив вместо нее обычное, но усиленное торпедное вооружение. В результате потребовалась практически полная переработка проекта носовой части корпуса вплоть до второго отсека. Максимальная подводная скорость судна повышалась. Подводную лодку переориентировали на борьбу с транспортами и боевыми кораблями противника. Компоновку помещений лодки отрабатывалась на специальных деревянных макетах, выполнявшихся для отсеков атомной подводной лодки в натуральную величину (в советском подводном кораблестроении это было сделано впервые). О масштабах работ по созданию первой советской АПЛ говорит то, что к программе привлекли 135 предприятий и организаций, которые располагались, практически, на всей территории Советского Союза, в числе которых 20 конструкторских бюро и около 80 заводов-производителей различного оборудования. Разработку рабочих чертежей лодки проекта 627 начали в марте 1954 год, еще до того как технический проект был окончательно утвержден. В июне 1954 года в г. Молотовске на заводе №402 (ныне северодвинское Северное машиностроительное предприятие) в обстановке строгой секретности, в специально отгороженном участке эллинга приступили к постройке первого советского подводного атомохода. 24 сентября 1955 года состоялась торжественная церемония официальной закладки судна. 9 августа 1957 года АПЛ спустили на воду. 14 сентября 1957 года произвели загрузку ядерных реакторов. Подготовку моряков-подводников для первой отечественной атомной подлодки (а также для других АПЛ первого поколения) вели на натурном стенде, который соорудили в Обнинске. Первым командиром назначили капитан первого ранга Осипенко, командиром электромеханической части (в его ведении также находилась атомная энергоустановка) стал инженер-капитан второго ранга Акулов. С 3 июля 1958 года АПЛ, которой был присвоен тактический номер К-3, находилась на ходовых испытаниях, которые проходили в Белом море. 04.07.1958 в 10.03 впервые в истории советского флота для движения судна использовали атомную энергию. Испытания были завершены 1 декабря 58-го года. Во время них мощность энергоустановки ограничили 60% от номинальной. Однако, несмотря на это, максимальная скорость составила 23,3 узла, что превысило расчетную величину на 3 узла. За успешное освоение техники, впервые после ВОВ, командиру К-3 Осипенко присвоили звание Героя Советского Союза. Сегодня его имя носит учебный центр по подготовке экипажей атомных подводных лодок в Обнинске. К-3 в январе 1959 года передали военно-морскому флоту для опытной эксплуатации. Она завершилась в 1962 году, после чего судно стало «полноценным» боевым кораблем. Двухкорпусная лодка, имеющая корпус большого, практически «торпедного» удлинения в поперечном сечении была почти круглой. Носовой оконечности придали эллипсовидную форму, а у кормы были «плоские» обводы, которые обуславливались двухвальной компоновкой. Схематический разрез ПЛА пр.627 и схема носовой части после модернизации Прочный корпус был изготовлен из стали АК-25 и был разделен на 9 водонепроницаемых отсеков: 1. Носовой торпедный; 2. Аккумуляторный, жилой; 3. Отсек центрального поста; 4. Отсек вспомогательного оборудования; 5. Реакторный отсек; 6. Турбинный отсек; 7. Электромеханический отсек; 8, 9. Жилой отсек и отсек корабельных систем. Корабль оснащался атомной энергоустановкой имеющей номинальную мощностью 35 тыс. л. с. включавшей пару водоводяных реакторов ВМ-А мощностью 70 мВт (размещались последовательно в средней части корпуса в диаметральной плоскости судна) с парогенераторами и пары турбозубчатых агрегата 60-Д с суммарной мощностью 35 тыс. л.с. Для атомной подводной лодки разработали малошумные ВРШ (винт регулируемого шага). Реакторный отсек оснащался железоводной биологической защитой, которая обеспечивала радиационную безопасность членов экипажа. Имелась пара дизельгенераторов постоянного тока ДГ-400 (дизельный двигатель М-820). Вспомогательными гребными электродвигателями обеспечивалась скорость движение до 8 узлов. Основное оборудование лодки для повышения ее акустической скрытности амортизировалось, использовались вибродемпфирующие покрытия, легкий корпус судна также получил противогидролокационное покрытие (впервые в мире для атомных подводных лодок). Однако, несмотря на принимаемые меры, по уровню шума первый атомоход СССР значительно превосходил американские аналоги. Лодка была оснащена гидроакустическим вооружением, в основе которого находилась ГАС (гидроакустическая станция) МГ-200 «Арктика-М», способная работать в режиме эхо- и шумопеленгования. Антенна станции размещалась в передней части ограждения рубки. Также, имелись гидроакустическая станция обнаружения звукоподводной связи и гидроакустических сигналов «Свет», шумопеленгаторная «Марс-16КП», а также ГАС обнаружения подводных препятствий «Луч». В радиолокационное вооружение входила РЛС управления торпедной стрельбой и обнаружения надводных целей «Призма» а также станция радиолокационной разведки «Накат». На АПЛ были установлены средства радиосвязи аналогичные используемым на ДЭПЛ проекта 611 и проекта 613. Состав штурманского вооружения дополнили навигационной системой «Плутон», которая обеспечивала использование оружия и кораблевождение при плавании в пределах 80° южной и северной широт. Торпедное вооружение было размещено в носовой части судна и состояло из восьми 533-миллиметровых торпедных аппаратов. Боекомплект — 20 торпед 53-61МА или СЭТ-53. В зависимости от задач выполняемых АПЛ существовали различные варианты загрузки. Впервые в подводном флоте СССР обеспечивалась возможность ведения торпедного огня на глубинах до 100 метров. Выработку данных для торпедного огня обеспечивал автомат «Торий». Судно имело систему вентиляции и кондиционирования, обеспечивающую необходимый уровень температурно-влажностных режимов во время нахождения в подводном положении (разработана ГИПХ, руководитель В.С. Шпак). В системе использовался химический способ пополнения кислорода и поглощения углекислого газа (необходимо отметить, что данное решение, которое увеличивало опасность возникновения пожара на борту корабля, привело в 70-ом году к гибели атомной подводной лодки К-8). Характеристика атомной подводной лодки проекта 627 Длина наибольшая – 107,4 м; Ширина наибольшая – 7,9 м; Средняя осадка – 5,7 м; Водоизмещение: нормальное – 3065 м3; полное – 4750 м3; Запас плавучести – 30 %; Предельная глубина погружения – 300 м; Полная скорость подводного хода – 30 узлов; Надводная скорость – 15 узлов; Автономность – 60 суток; Экипаж – 104 человека. Первый советский подводный атомоход практически сразу начал осваивать арктический район. К-3 под командованием капитана первого ранга Осипенко в 1959 году прошла 260 миль под арктическими льдами. 17 июля 62-го года эта лодка совершила переход к Северному полюсу, но всплытию помешал ледовый покров высокой плотности, его толщина достигала 12 метров. АПЛ К-3 вскоре после арктического похода присвоили название «Ленинский комсомол». Позднее лодка К-3 прошла модернизацию, которая заключалась в проведении некоторых доработок, увеличивших надежность паропроизводительной установки, установке новой системы торпедного огня, замене некоторого оборудования, усовершенствовании радиоэлектронного оборудования. Антенна ГАС «Арктика-М» была перенесена в носовую оконечность судна из ограждения рубки. В носовой оконечности сформировали наплыв, выступающий за обводы корпуса, а над торпедными аппаратами разместили антенну шумопеленгаторной станции МГ-10. АПЛ проекта 627 (К-3 после модернизации) АПЛ проекта 627 по основным характеристикам значительно превосходила первую американскую атомную подводную лодку SSN-571 «Наутилус», принятую на вооружение в сентябре 55-го года (раньше К-3на 3,5 года). В частности, советская АПЛ имела гораздо большую подводную скорость (около 30 узлов против 22 узлов американского аналога) а также предельную глубину погружения (300 и 210 метров соответственно). Эксплуатация атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» завершилась в 1991 году, при этом судно несло службу наравне с остальными атомоходами. В августе 67-го года в Норвежском море, во время возвращения с боевой службы, на борту судна возник пожар, который вызвало возгорание гидравлики. В результате погибло 39 человек. После того как «Ленинский комсомол» был списан предлагалось его переоборудовать в корабль-музей (КБ «Малахит» разработало соответствующий проект). Однако по некоторым причинам этого не произошло. |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| АПЛ |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Атомные торпедные и многоцелевые подводные лодки. Проект 685 | ezup | Подводные лодки | 0 | 01.02.2016 00:23 |

| Атомные торпедные и многоцелевые подводные лодки. Проект 671 | ezup | Подводные лодки | 0 | 01.02.2016 00:19 |

| Атомные торпедные и многоцелевые подводные лодки. Проект 627 | ezup | Подводные лодки | 0 | 01.02.2016 00:16 |

| Атомные торпедные и многоцелевые подводные лодки. Проект 685 | ezup | Подводные лодки | 0 | 14.08.2012 09:27 |

| Атомные торпедные и многоцелевые подводные лодки. Проект 671 | ezup | Подводные лодки | 0 | 06.08.2012 09:27 |

Линейный вид

Линейный вид