|

|

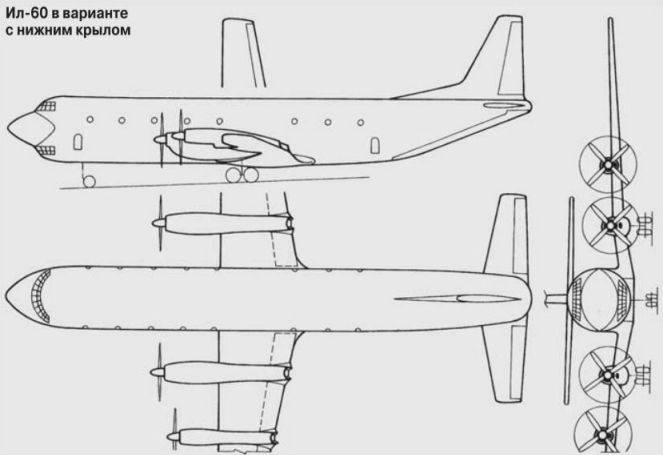

#1 |

|

|

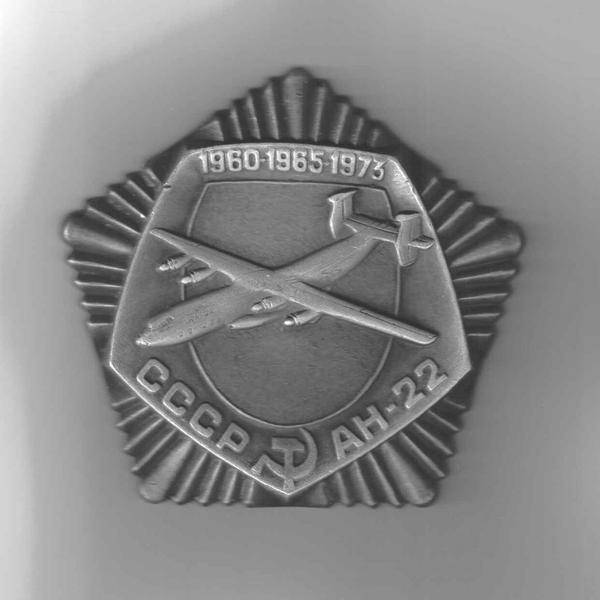

15 июня 1965 г., пятый день XXVI Международного парижского авиасалона. Диктор, прервав утреннюю трансляцию, объявляет: "Из Советского Союза к нам прибывает самый большой в мире самолет, - и с сомнением в голосе продолжает: - Этот воздушный гигант может вместить 720 пассажиров или поднять 80 т груза". Вскоре в Ле Бурже приземлился Ан-22 - гигантская транспортная машина, получившая по инициативе Генерального конструктора О.К.Антонова имя "Антей". "Корабль ожидали увидеть чудовищным, бесформенным, пузатым, а увидели его в конце посадочной полосы элегантным и "породистым", касающимся земли очень мягко, без малейшей тряски...",- написала французская газета Humanite на следующий день.

Действительно, по величине коммерческой нагрузки - 60 т и размерам грузовой кабины (33,4x4,4x4,4 м) Ан-22 превосходил тогда все самолеты мира. До его появления лидером среди воздушных грузовозов считался американский транспортный самолет Lockheed С-141 Starlifter грузоподъемностью 32,6 т. Хотя первенствовал Ан-22 недолго (в июне 1968 г. взлетел Lockheed C-5A Galaxy), бесспорно, он открыл новую эпоху в мировом самолетостроении. "Созданием самолета, - как подчеркивал О.К.Антонов,- был преодолен психологический барьер, связанный с боязнью очень "толстого" фюзеляжа... Возникло новое поколение крупных самолетов, получивших наименование "широкофюзеляжных". |

|

|

|

|

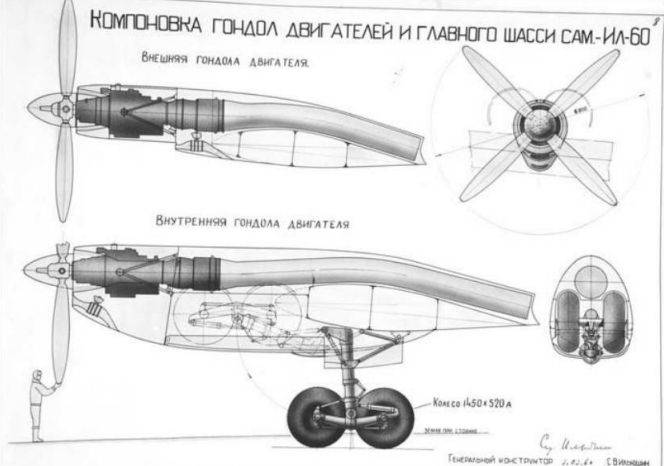

#2 |

|

|

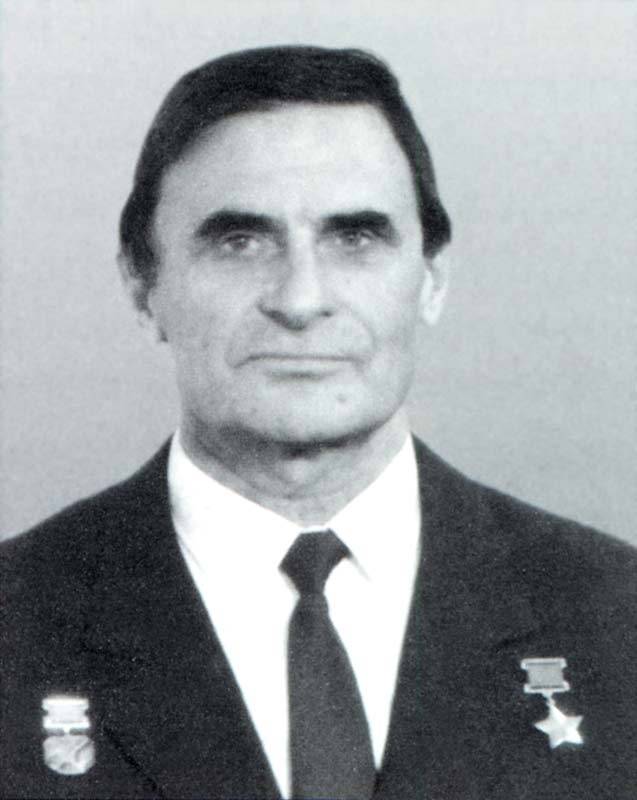

В начале 60-х гг. Министерство обороны СССР поставило перед авиапромышленностью задачу создать комплекс воздушной транспортировки межконтинентальных баллистических ракет - основы наступательного ядерного потенциала Советского Союза. Согласно замыслу, спецгрузы (ракета, стартовое оборудование и пр.) должны были доставляться самолетом на ближайший к месту старта аэродром, а далее - вертолетом непосредственно к шахтной пусковой установке. Так как параметры ВТ-22 во многом соответствовали поставленной задаче, разработку такого самолета поручили ОКБ О.К.Антонова*. При этом армия хотела получить полноценный стратегический ВТС, способный транспортировать не только МБР, но и всю военную и инженерную технику, перевозимую по железной дороге. Народному хозяйству также требовался самолет для доставки крупногабаритных грузов, в том числе в осваиваемые регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, куда перевезти их другим путем без разборки было невозможно. Основанием для развертывания работ по новому ВТС послужили Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 13 октября ╧1117-465 и приказ Председателя ГКАТ от 9 ноября 1960 г. Возглавил работу по самолету, получившему внутризаводской индекс "изделие 100", заместитель главного конструктора А.Я.Белолипецкий, ведущим конструктором был назначен В.И.Кабаев, а ведущим инженером от ГКАТ - В.С.Розанова. Несмотря на значительный опыт создания ВТС, при разработке самолета со столь большими габаритами и массой полезной нагрузки ГСОКБ-473 пришлось решить много новых компоновочных, аэродинамических, прочностных, технологических и других проблем. Так, при выборе габаритов грузовой кабины ОКБ совместно с ЦНИИ-30 (головной институт заказчика) провело тщательный анализ всей имевшейся в стране крупногабаритной военной и гражданской техники массой до 50 т с учетом средней дальности и частоты перевозки каждого груза. В результате скрупулезной работы были определены оптимальные для заданных транспортных задач размеры кабины. В ТЗ на новый самолет заказчик потребовал увеличить моногруз для парашютного десантирования до 20 т. Реализовать это оказалось непросто, т.к. перемещение таких масс по необычно длинному грузоотсеку (вместе с рампой около 30 м) приводит к значительному изменению центровки самолета, парировать которое, особенно в момент отделения груза, органами управления очень сложно. Проблему пытались решить, исключив перемещение грузов и предусмотрев для их сброса большие люки в полу грузовой кабины. Однако неизбежные при этом усложнение конструкции и значительное ее утяжеление вынудили отказаться от такого варианта. Принципиальная возможность применения на "сотке" традиционного способа воздушного десантирования была подтверждена в результате большого объема исследований, включая отработку методики сброса при моделировании ее на самолетах Ан-8 и АН-12. Для свободного прохождения грузов через люк в момент десантирования кормовую часть фюзеляжа приподняли вверх. Позже, уже в ходе постройки машины, выяснилось, что для снижения сопротивления хвостовой обтекатель следует отогнуть вниз. "Сотка" приобрела характерный для нее "бобровый хвост". От применявшегося ранее на транспортных самолетах Антонова однокилевого хвостового оперения отказались: сочли, что ослабленный огромным вырезом фюзеляж не сможет воспринять характерные для такого оперения значительные крутящие моменты, возникающие при отклонении руля направления, скольжении самолета или воздействии бокового порыва ветра. Снижение этих нагрузок было важным и с целью уменьшения деформаций люковой зоны, т.к. грузолюк выполнялся герметичным: для перевозки личного состава требовалось обеспечить наддув фюзеляжа до 0,25 кгс/кв.см. Оперение решили выполнить двухкилевым, при этом столкнулись с неожиданной проблемой - установка шайб ВО на концах стабилизатора резко снижала его критическую скорость флаттера. Вопрос о схеме оперения продолжительное время оставался открытым. "Как-то раз, проснувшись ночью, - вспоминал Антонов, - я стал, по привычке, думать о главном, о том, что больше всего заботило и беспокоило. Если шайбы оперения, размещенные на ГО, вызывают своей массой флаттер, то надо расположить их так, чтобы масса из отрицательного фактора стала положительным. Значит, надо сильно выдвинуть их и разместить впереди оси жесткости ГО... Как просто!". Так родилась характерная для "изделия 100" двухкилевая схема оперения, в которой шайбы смещены вперед относительно стабилизатора и установлены на 70% его размаха. Впервые в практике антоновского КБ на этой машине использовали необратимые бустеры во всех каналах системы штурвального управления. С целью упрощения конструкции и снижения веса проводку к золотникам бустеров выполнили тросовой. В аварийной ситуации предусмотрели переход на ручное управление с помощью серворулей. Проведя тщательную отработку на летающей лаборатории Ан-12, довели сервоуправление до такого совершенства, что при отказе бустеров характер управления самолетом не менялся. Требование обеспечить эксплуатацию столь тяжелого самолета с различных, в том числе грунтовых площадок, имеющих пониженную прочность поверхности (до 6 кгс/кв.см), определило применение многоколесного шасси с высокопрофильными пневматиками низкого давления. Проанализировав различные варианты, приняли следующую схему расположения основных опор шасси: друг за другом три двухколесные стойки по каждому борту фюзеляжа. Такая установка колес, помимо недостатков (неизбежное увеличение массы конструкции, неравномерное нагружение стоек во время взлета и посадки, ухудшение управляемости самолета при рулении и др.), имеет и значительные преимущества. В частности, такое шасси обеспечивает плавное перекатывание через неровности ВПП и рулежных дорожек, его проще разместить в убранном положении. Применение рычажной подвески колес с вынесенными амортизаторами позволило получить большой ход амортизации при коротких стойках и, значит, максимально понизить уровень пола грузовой кабины над поверхностью аэродрома. На "сотке" предусмотрели не только одновременный, но и раздельный выпуск (уборку) основных стоек, что существенно повысило безопасность в эксплуатации. Впоследствии это было убедительно подтверждено, когда при неполном выпуске основного шасси Ан-22 успешно приземлялись на четыре стойки вместо шести. К примеру, в январе 1976 г. такую посадку произвела машина ╧06-09 (заводской №043483292), а в мае 1993 г. -"Антей" №05-06 (№033480228). Была предусмотрена и возможность регулировки из кабины экипажа давления в пневматиках основных колес (от 2,5 до 5 кгс/кв.см) в зависимости от аэродромных и погодных условий, массы и центровки самолета, но опыт строевой эксплуатации Ан-22 не подтвердил необходимости такой системы, и она впоследствии была снята. Новый ВТС планировалось оснастить четырьмя турбовинтовыми двигателями НК-12МВ разработки ОКБ Н.Д.Кузнецова, которые серийно выпускались Куйбышевским моторостроительным заводом №24 и устанавливались на Ту-95. Двигатели разместили на "сотке" так, что 45% площади крыла интенсивно обдувалось винтами, за счет чего несущие свойства крыла увеличились почти на 30%. Для получения заданных взлетных характеристик максимальной мощности НК-12МВ было вполне достаточно, однако применяемый на Ту-95 соосный воздушный винт АВ-60 диаметром 5,6 м был рассчитан на крейсерские режимы полета и имел стартовую тягу всего 8800 кгс. Для "сотки" требовался новый винт со стартовой тягой не менее 13000 кгс. Однако техпредложение по ВТ-22 и, следовательно, Постановление правительства о создании нового ВТС не предусматривали модернизацию двигательной установки. Поэтому Антонову стоило немало нервов убедить ГКАТ в необходимости этих работ - министерство боялось срыва серийного производства двигателей и винтов. При поддержке военных, ЦАГИ, ЦИАМ, разработчиков двигателя и винта упрямство чиновников было преодолено. ОКБ Жданова, проведя совместно с ЦАГИ большой объем расчетных и экспериментальных исследований, разработало воздушный винт АВ-90 диаметром 6,2 м, а ОКБ Кузнецова адаптировало под него двигатель, присвоив ему обозначение НК-12МА. Была получена уникальная двигательная установка с максимальной тягой 14600 кгс и крейсерским расходом топлива 224 г/кВт ч, которая более 30 лет не имела себе равных. При проектировании "сотки" в ее конструкции впервые широко применили монолитные детали (пятнадцатиметровые прессованные панели и крупные штамповки длиной до 5 м и массой до 1 т), что обеспечило снижение массы планера на 5 т и расхода металла более чем на 17т. При этом число деталей сокращено примерно на 550 штук, а крепежных изделий - на 114000 штук. "Массивная центральная рама самолета Антонова, - писал 01.06.67 г. журнал Flight International, - внешне больше похожа на строительную конструкцию, чем на летательный аппарат. Несколько самых больших штамповок из применявшихся когда-либо в самолетостроении скреплены болтами в эту конструкцию." Штамповались эти детали на Куйбышевском металлургическом заводе самым мощным в мире гидравлическим прессом, развивающим усилие в 75000 тс, из нового высокопрочного алюминиевого сплава В93, разработанного ВИАМ совместно с Верхне-Салдинским металлургическим комбинатом. Впоследствии эксплуатация выявила существенный недостаток В93 - коррозию и растрескивание под напряжением, что в значительной степени оказало влияние на ресурс самолета. В августе 1961 г. под председательством командующего ВТА маршала авиации Н.С.Скрипко состоялась макетная комиссия по "изделию 100". В ходе ее работы были продемонстрированы транспортные возможности создаваемого ВТС: в макет самолета поочередно загружали 112 образцов различной военной техники. Это произвело на членов комиссии огромное впечатление. Скрипко, осмотрев макет, забитый техникой, с удивлением спросил: "Неужели этот "пузатик" взлетит с таким грузом?". "Изделие 100" создавалось быстрыми темпами. В декабре 1961 г. началось рабочее проектирование, а 20 апреля 1963 г., ко дню рождения В.И.Ленина, был вынут из стапеля фюзеляж первого летного экземпляра №01-01. В январе следующего года завершили сборку стат-машины ╧01-02. Обе строили в Киеве на опытном производстве ГСОКБ-473 в широкой кооперации с другими предприятиями отрасли. Элементы крыла, фюзеляжа и шасси поставлял Ташкентский авиазавод. Огромные колеса "сотки", которые по размерам (1750 х 730 мм) уступали только колесам самолета АНТ-20 "Максим Горький", изготовлялись на предприятии "Рубин" (г. Балашиха Московской обл.) и Ярославском шинном заводе. Для вулканизации их покрышек на киевском заводе "Большевик" построили специальную камеру. Не все шло гладко. Одновременное конструирование и изготовление самолета приводило в ряде случаев к необходимости переделок. Так, по результатам испытаний в лаборатории прочности ЦАГИ пришлось забраковать комплект уже готовых панелей средней части крыла. Тем не менее, летом 1964 г. первый летный экземпляр самолета был готов. 18 августа, в День Воздушного Флота СССР, в торжественной обстановке состоялась передача машины №01-01 (СССР-46191) на летные испытания. Из сборочного цеха ее выкатывали без ОЧК, так как размах крыла почти на 20 м превышал проем ворот, а под переднюю опору шасси установили деревянные подкладки, чтобы опустить хвост - кили также не проходили в ворота. С этого момента новый ВТС получил обозначение Ан-22 "Антей". Так как винты АВ-90 были еще недостаточно испытаны, первый самолет оснастили двигателями НК-12МВ с винтами АВ-60. Несколько дней эта машина находилась рядом с цехом, огороженная фанерными щитами и охраняемая стрелком ВОХРа. Здесь пристыковали ОЧК, произвели отладку систем и опробование силовой установки. При первом же запуске двигателя произошел курьезный случай. "Как только я, - вспоминает бортинженер В.М.Воротников, - перевел РУД с малого газа на взлетный режим, в кабину вбежал А.П.Эскин (начальник бригады эксплуатации). Он сказал, что мощная струя газов сбила с ног проходившего мимо Белолипецкого, а будку с вохровцем, перевернув, отбросила в сторону". Экземпляр для статиспытаний в сентябре установили в лаборатории ОКБ и до декабря 1966 г. проводили на нем прочностные испытания основных узлов и агрегатов. В начале 1964 г. для обеспечения первого вылета "изделия 100" была сформирована специальная, освобожденная от других работ бригада. В ее состав вошли около 100 наиболее опытных специалистов из числа инженерного и летно-подъемного персонала. Отбор летчиков производила комиссия под председательством заместителя главного конструктора по летным испытаниям Героя Советского Союза А.Н.Грацианского. От ЛИИ в ее работе участвовал известный летчик-испытатель М.Л.Галлай. Для первого полета отобрали четырех кандидатов: Ю.В.Курлина, И.Е.Давыдова, В.И.Терского и А.Ф.Митронина. Они были направлены в ЛИИ, где произвели несколько полетов на Ту-95 под руководством И.М.Сухомлина - шеф-пилота ОКБ А.Н.Туполева. После этого командиром первого экипажа "сотки" назначили Курлина, а вторым пилотом -Терского, имевших к тому времени налет 7500 ч и 2500 ч соответственно. Первые руления и пробежки Ан-22 состоялись уже в августе, но в общем наземные испытания продвигались медленно. Самолет несколько раз закатывали в цех для доработок: меняли титан на нержавеющую сталь в конструкции высотного оборудования, переделывали гидравлику и т.д. Причиной многих проблем стало многостоечное шасси. Кстати, и в дальнейшем большая часть всех неприятностей при испытаниях Ан-22 были связаны именно с шасси. Только 9 февраля 1965 г. было подписано задание на первый вылет, а состоявшийся 11 февраля методсовет определил его дату - 20 февраля, однако из-за болезни Курлина вылет был перенесен еще на неделю. В связи с тем, что аэродром киевского авиазавода №473 в Святошино, который использует антоновское ОКБ, имеет небольшую длину ВПП (по документам 1800 м, а по утверждению Курлина, который лично производил замеры, -1750 м), для безопасности на случай прерывания взлета в конце полосы насыпали песок. Но 27 февраля песок замерз, и полоса безопасности превратилась в очень опасную. Тем не менее, вылет решили не откладывать. Немаловажную роль при этом сыграла уверенность экипажа в успешном выполнении задания. Ан-22 поднял в воздух экипаж в составе: Ю.В.Курлин (командир), В.И.Терский (второй пилот), П.В.Кошкин (штурман), В.М.Воротников (бортинженер), Н.Ф.Дробышев (бортрадист), М.П.Раченко (борт-электрик) и В.Н.Шаталов (ведущий инженер полетным испытаниям). Самолет со взлетной массой 165 т, пробежав 1200 м, легко оторвался от ВПП. Так как грунтовой аэродром летно-испытательной базы ОКБ в Гостомеле, раскисший во время недавней оттепели, в тот день замерз, посадку произвели на военном аэродроме в г. Узин Киевской области. Первый полет продолжался 1 ч 10 мин и, по словам членов экипажа, прошел нормально. Следующий раз "Антей" поднялся в воздух через месяц. В Узине самолет выполнил 3 полета с целью определения взлетно-посадочных характеристик, а 10 мая перелетел в Гестомель, где его испытания были продолжены. В июне испытания прервали - самолет решили показать на Парижском международном авиасалоне. Как только "Антей" приземлился в Ле Бурже, он, безусловно, сразу стал там сенсацией номер один. Пресса уделила ему очень большое внимание. "Советский Союз показывает нам, что он намного опередил других в создании мощных грузовых транспортных самолетов", - отметила французская газета Figaro 16.06.65 г. В демонстрационных полетах Ан-22 не участвовал, так как до Парижа совершил всего 6 испытательных полетов, и руководство министерства не рискнуло дать "добро" на показ машины в воздухе. Впервые на столь представительном авиасалоне находилась многочисленная делегация киевского ОКБ, в которую входили: О.К.Антонов, П.В.Балабуев.А.Я.Бе-лолипецкий, Н.П.Смирнов, В.Г.Анисен-ко, Р.С.Король, Ю.Ф.Красонтович, В.Н.Гельприн, Н.А.Погорелов, И.Е.Давыдов, А.Круц, 3.Соловей и др. Вместительная грузовая кабина "Антея" стала местом встреч и пресс-конференций. После этого показа Ан-22 получил в НАТО кодовое название Cock ("Петух"). Вернувшись из Франции, Ан-22 продолжил испытания. Вскоре на самолете произвели замену одного из двигателей НК-12МВ на НК-12МА с винтом АВ-90, а после выполнения ряда испытательных полетов его целиком оснастили новыми двигательными установками. Испытания первого "Антея" проходили не гладко. Однажды при перелете из Борисполя в Гостомель произошла предпосылка к тяжелому летному происшествию. Сразу после взлета в подпольной части фюзеляжа послышались два мощных удара. После осмотра бортинженер Воротников доложил Курлину, что произошло разрушение узлов навески амортизатора правой передней основной стойки шасси. Перед посадкой по правому борту выпустилась только задняя опора - средняя стойка, как было обнаружено уже на земле, также оказалась оборванной. Хотя причиной явился производственный дефект, однако в дальнейшем колеса КТ-109 (масса 530 кг) заменили на более легкие КТ-133 (450 кг). Осенью в связи с неустойчивыми погодными условиями в Киеве первый "Антей" перелетел в Ташкент, где его испытания продолжили. В то время Ташкентский авиазавод, ранее участвовавший в кооперации по постройке первого Ан-22, в соответствии с приказом МАП ╧119 от 10.06.65 г. развернул серийное производство этих машин. 16 ноября со стапелей завода сошел Ан-22 ╧01-03 (СССР-56391). Первый ташкентский "Антей" был поднят в воздух 27.01.66 г. экипажем во главе с Курлиным. В течение 1966-67 гг. завод выпустил еще 7 самолетов первой опытной серии. Заводские испытания этих машин в основном проходили на летной базе ОКБ в Гостомеле. 27 октября 1966 г. Ан-22 №01-03 открыл счет мировых достижений "Антея". Экипаж летчика-испытателя ОКБ И.Е.Давыдова поднял груз 88,103 т на высоту 6600 м, установив за один полет 12 рекордов. Достигнутый в 1958 г. американцем Дж.М.Томпсоном на самолете Douglas C-133 мировой рекорд (груз 53,5 т на высоту 2000 м) был перекрыт сразу на 34,6 т. В течение следующего года большой объем летных испытаний посвятили изучению поведения Ан-22 при воздушном десантировании людей и грузов. В этих полетах участвовали три машины; №01-03 и №01-05 производили сбросы в Гостомеле, а №01-06 - на полигоне в районе Кедайняя (Литва). Вначале с высот 1500-2000 м сбрасывали манекены, макеты техники на парашютных платформах с примитивными бумажными и пенопластовыми амортизаторами (ракетно-парашютная система РПС, используемая в настоящее время для приземления десантных платформ, тогда только проходила испытания) и болванки массой до 20 т. Затем проводилось десантирование легких танков (15-18 т) с высот 800-1000 м. В результате основные вопросы воздушного десантирования с Ан-22 тяжелых грузов нашли свое решение. В частности, определили диапазон допустимых скоростей полета при сбросе - 310-400 км/ч. Было установлено, что в аварийной ситуации при остановке груза после его страгивания продолжение полета с последующей посадкой возможно при центровке самолета не более 36% САХ. Устойчивую работу вытяжных парашютов площадью 8-14 кв.м удалось обеспечить при длине стренги около 60 м. Поэтапно отработали и внедрили в эксплуатацию методику парашютного десантирования моногрузов массой до 20 т. Кстати, до настоящего времени эта масса является предельной для сброса даже с более тяжелого ВТС АН-124 "Руслан". В июне 1967 г. "Антей" вновь представили на Парижском авиасалоне. Машина №01-03 не принимала участия в показательных полетах, но, произведя несколько рейсов, доставила в Ле Бурже почти всю советскую экспозицию, включая космический корабль "Восток". Вскоре Ан-22 был публично показан и в Советском Союзе: 9 июля в подмосковном аэропорту Домодедово первые три серийные машины продемонстрировали посадочное десантирование военной техники во время воздушного парада, посвященного 50-летию Октябрьской революции. 17 октября экипаж во главе с Давыдовым вновь удивил мир - на машине №01-03 груз массой 100444,6 кг был поднят на высоту 7848 м. Для загрузки самолета специально изготовили бетонные блоки массой от 6 до 12 т каждый. К настоящему времени абсолютные рекорды грузоподъемности, установленные Ан-22, побиты С-5А и Ан-124, однако и сегодня число мировых рекордов "Антея" достигает 41. Двенадцать из них установлены экипажем под командованием Марины Попович. Государственные испытания "Антея" начались в октябре 1967 г. В них приняли участие ведущие специалисты НИИ ВВС: летчик-испытатель А.Тимофеев, штурман-испытатель М.Котлюба, инженер Н.Жуковский и другие. В ходе испытаний было выполнено 40 полетов с целью определения срывных характеристик. По соображениям безопасности, на самолете установили противоштопорный парашют, фал крепления которого длиной 100 м выдерживал усилие в 50 т. Полеты производились над пустынной местностью в районе Ташкента уменьшенным составом экипажа: командир -Курлин, второй пилот - Кетов, бортинженер - Воротников, выполнявший и работу штурмана и радиста. В результате этих испытаний пришли к заключению, что при правильных и своевременных действиях летчика Ан-22 выходит из сваливания без запаздывания, и поэтому попадание в штопор маловероятно. Для вывода из сваливания достаточно отклонить штурвал "от себя" за нейтральное положение при нейтральных элеронах и РН. Однако полное отклонение штурвала приводит к крутому пикированию и затрудняет вывод самолета в горизонтальный полет. Противо-штопорный парашют в испытаниях так и не был задействован, хотя в одном из полетов его проверили: на горизонтальном участке парашют был выпущен и отстрелен через 8 секунд. Характеристики установившегося штопора в широком диапазоне центровок (16,6-39,5% САХ) исследовали на динамически подобной модели в вертикальной аэродинамической трубе ЦАГИ. В июне 1969 г. Ан-22 впервые в рамках Парижского авиасалона выполнил несколько показательных полетов, в том числе эффектный пролет на малой высоте: машина №01-03, пилотируемая Курлиным, прошла не выше 20 м с двумя отключенными двигателями по правому борту (со стороны зрителей). Начиная со второй серии выпуска, на Ан-22 пилотажно-навигационный комплекс "Полет-1" с РЛС "Инициатива-4" заменили на более совершенный ПНК "Купол-22", и самолет приобрел характерную форму носовой части. Познее, продолжая совершенствование машины, большинство потребителей электроэнергии перевели с постоянного на переменный трехфазный ток. Установили более мощную ВСУ, состоящую из "спарки" турбоагрегатов TA-6AI, электрозапуск двигателей заменили на воздушный. В системе управления применили рулевые приводы, совмещающие функции гидроусилителя и механизма переключения с бустерного на ручной режим управления. Эти и ряд других усовершенствований позволили уменьшить массу самолета, повысить его эксплуатационную надежность и снизить трудозатраты на техобслуживание. Вначале доработали находившуюся в ОКБ машину №02-03 и по результатам заводских и госиспытаний в 1972 г. приняли решение о производстве такой модификации, начиная с 5-й серии, под обозначением Ан-22А, однако в войсках это обозначение не прижилось. В 1973 г. Научно-исследовательский институт эксплуатации и ремонта авиационной техники (НИИЭРАТ) ВВС совместно с ОКБ разработали программу испытаний самолетов-лидеров Ан-22. Она предусматривала подконтрольную эксплуатацию машин, имеющих опережающую наработку в часах и посадках. Эти работы позволили к настоящему времени поднять назначенный ресурс самолета до 8000 летных часов или 3000 посадок. За большие заслуги при испытаниях Ан-22 летчикам-испытателям Курлину в 1966 г. и Давыдову в 1971 г. были присвоены звания Героев Советского Союза. В апреле 1974 г. за создание самолета Ан-22 Киевский механический завод (так стало называться ОКБ Антонова) был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а ведущие конструкторы В.Г.Анисенко, В.И.Кабаев, В.П.Рычики В.Н.Шаталов стали лауреатами Ленинской премии. Через год большая группа специалистов КМЗ была награждена орденами и медалями СССР. Заместители главного конструктора П.В.Балабуев, А.Я.Белолипецкий и токарь В.В.Науменко удостоены звания Героев Социалистического Труда. После завершения программы испытательных полетов машины №№01-01, 01-03 и 02-03 остались в распоряжении ОКБ, на №01-04 с октября 1969 г. проводились усталостные испытания, а №№01-05,01-06 и 01-07 были переданы в 81-й ВТАП в Иваново соответственно в 1973, 1975 и 1977гг. Запуск в серию уникального по размерам транспортного самолета поставил перед коллективом Ташкентского авиазавода им. В.П.Чкалова (с 1973 г. ТАПОиЧ - Ташкентское авиационно-производственное объединение им. В.П.Чкалова) задачи, многие из которых пришлось решать впервые в практике отечественного самолетостроения. Были существенно увеличены производственные площади предприятия, осуществлена модернизация всех технологических процессов. Благодаря присутствию на заводе филиала антоновского ОКБ множество новаций, ранее разработанных и опробированных в Киеве, эффективно внедрялись в серийное производство. Филиал, состоящий из 150 специалистов, возглавлял в 1961-65 гг. П.В.Балабуев, позже - Х.Г.Сарымсаков, Н.А.Погорелов, Я.Н.Приходько и И.Г.Ермохин. Широкое панелирование конструкции Ан-22 дало возможность реализовать прогрессивный метод сборки планера самолета по координатно-фиксирующим отверстиям, разработанный ведущим специалистом завода С.М.Иоффе. Это позволило снизить на 15% трудоемкость изготовления, сократить цикл сборки, уменьшить номенклатуру и стоимость применяемой оснастки. Были внедрены автоматы для аргонно-дуговой сварки деталей из алюминиевых и магниевых сплавов. С 1971 г. для сварки титановых деталей начали применять обитаемые камеры "Атмосфера-4Т" - герметичные отсеки, наполненные аргоном высокой чистоты, в которых сварщики, как космонавты, работали в скафандрах. Завод оперативно освоил новую для него технологию клеесварных соединений в силовых панелях фюзеляжа и оперения. Общая протяженность сварных швов на самолете составила почти 12 км. В результате применения этих и других новшеств в ходе серийного производства трудоемкость изготовления Ан-22 снизилась в 7 раз. Первые четыре серийные самолета поднимали в небо киевские экипажи, а все последующие - ташкентские. Так, пятая машина (заводской №6340105} взлетела в декабре 1966 г. под командованием заводского летчика-испытателя К.В.Белецкого. Большой вклад в испытание и доводку серийных самолетов внесли также летчик-испытатель В.И.Свиридов (награжден орденом Ленина), штурманы Б.Я.Тверье и В.В.Демагин, бортинженер-испытатель В.М.Васильев. Выпуск "Антеев" шел в нарастающем темпе. Если в 1969 г. построили 5 самолетов, то в 1975 г. - 11. В следующем году серийное производство Ан-22 было завершено. С ноября 1965 г. по январь 1976 г. со стапелей ТАПОиЧ сошло 66 "Антеев", в том числе 28 - в варианте Ан-22А. Позже, учитывая большую потребность народного хозяйства в этом самолете, поднимался вопрос о его повторном запуске. Однако возобновить производство не удалось, так как Ташкентский завод был полностью загружен самолетом Ил-76. В 1973 г. за создание высокоэффективного комплекса по производству тяжелых самолетов была присуждена Государственная премия П.В.Балабуеву и группе работников ТАПОиЧ: В.Н.Сивцу, С.И.Кадышеву, А.С.Сысцову, Г.В.Мельникову, И.А.Стасенко, С.М.Иоффе, Е.С.Халапову, М.К.Мирзафахинову, Б.Б.Викторову и И.М.Мирсаидову. В феврале 1967 г. приказом Главкома ВВС в составе 229-го военно-транспортного авиаполка, базировавшегося на аэродроме Северный (г. Иваново) и вооруженного самолетами Ан-8 и АН-12, была сформирована 5-я эскадрилья, которую предполагалось оснастить самолетами Ан-22. Но только 10 января 1969 г. экипажи полковника В.Ялина и майора Л.Хорошко перегнали из Ташкента в Иваново первые две машины: №01-08 и №01-09. На протяжении года полк пополнился еще четырьмя самолетами. Начались эксплуатационные испытания и использование "Антеев" в подразделениях военно-транспортной авиации. В июне 1969 г. Ан-22 майоров Л.Хорошко, Н.Скока и А.Бояринцева принимали участие в учениях "Восток", перебрасывая боевую технику, военные грузы и личный состав. В сентябре экипаж Хорошко выполнил и первые международные перелеты - два рейса по маршруту Ташкент-Дели-Ханой. К весне 1970 г. полк имел в своем составе 8 "двадцать вторых". Весной 1970 г. пять машин полка принимали участие в войсковых учениях "Двина". "Не успел еще растаять вдали гул турбин самолетов АН-12, как над полем боя появился... всемирно известный "Антей"! Из его огромного чрева посыпались парашютисты. Просто не верится, что все они из одного самолета... Новое поколение самолетов "Антей" коренным образом преобразило ВТА, сделало ее мощным средством в руках командования", - рассказывала о тех учениях "Красная звезда" в номере от 12.03.1970 г. Для оказания действенной помощи при освоении "Антея" и вводе его в строй с самого начала эксплуатации в Иваново были направлены В.Н.Панин (уполномоченный МАП) и бригада конструкторского сопровождения ОКБ в составе: А.Кореняк (руководитель), А.Слинько, Н.Яресько, Е.Федоренко, В.Москвин, А.Юфа, М.Кукес, И.Гладкий, Е.Яковлев. В дальнейшем в каждом полку, оснащенном Ан-22, постоянно находились представители МАП и специалисты отдела эксплуатации антоновского КБ. Иногда им приходилось действовать в экстремальных ситуациях. В августе 1975 г. на машине N06-04 не выпустилась передняя опора шасси. Пока "Антей" кружил над аэродромом, они выработали решение и согласовали его с ОКБ: прорубить отверстие в стенке кабины сопровождающих и сорвать штуцер отвода гидросмеси из цилиндра уборки-выпуска. Стойка вышла под собственным весом, самолет был спасен. Использование Ан-22 в народном хозяйстве началось еще на этапе заводских испытаний первых экземпляров. Так, в марте 1969 г. экипажи ОКБ на самолетах ╧01-01 (командир В.И.Терский) и №01-03 (Ю.Н.Кетов) выполнили 24 полета в Тюменской области и перевезли 625 т крупногабаритных моногрузов для нужд нефтяников и геологов, в том числе передвижные газотурбинные электростанции (масса 30 т), насосные блоки (27т, габариты 11,4x4x3,6 м), бульдозеры (36 т), блоки подогрева скважин (38 т, длина 32 м) и другое оборудование. В следующем году на машине №01-01 много работал в Сибири экипаж Ю.В.Курлина. Обеспечивая строительство нефтепровода Александровское-Анжеро-Судженск, он налетывал до 240 часов в месяц. Для посадок на незнакомые площадки Юрий Владимирович даже разработал новый метод, так называемый "конвейер", на который получил авторское свидетельство. Метод заключается в следующем: снижение, касание земли, пробежка нескольких десятков метров и взлет. Далее - заход на второй круг и посадка. 25 ноября 1970г. экипаж И.Е.Давыдова на машине №01-06 осуществил уникальную транспортную операцию - из Ленинграда на мыс Шмидта доставил дизель-электростанцию массой 50 т. Эксплуатация в суровых условиях Сибири и Крайнего Севера продемонстрировала высокую надежность "Антея" . Так, в 1970 г. Курлин на Ан-22, №01-01 с грузом 60 т (два экскаватора) совершил в Сургуте взлет с полосы, покрытой снегом более чем на 1 м. Приходилось ему садиться и на болото, которое промерзло всего лишь на 40 см. Были отработаны различные варианты загрузки, испытано транспортное оборудование самолета в условиях высокой интенсивности полетов. Особенно эффективно показали себя стальные наезды (назывались "курва" от фамилий авторов: Курлин и Василенко), укладываемые на рампу и служащие для погрузки-выгрузки самоходной гусеничной техники своим ходом. Работа Ан-22 в этих регионах оказалась высокорентабельной. "Только один самолет "Антей" сберег сибирякам год времени и как минимум добавил миллион тонн нефти" (газета "Правда", 18.05.1970 г.). 26 марта 1970 г. Главком ВВС подписал приказ об организации в Иваново нового авиаполка - 81-го ВТАП, укомплектованного исключительно самолетами Ан-22. Базой для него стала 5-я эскадрилья 229-го ВТАП. Первым командиром полка стал подп-к Н.Моргис, его заместителем по ИАС - В.Засенко. В июле 1970 г. пять Ан-22 ивановского полка под общим руководством п-ка В.Ялина участвовали в доставке гуманитарной помощи народу Перу, пострадавшему от сильного землетрясения. Челночные рейсы через Атлантику выполнялись экипажами п-ка Н.Моргиса, подп-ков Л.Хорошко и Н.Скока, м-ров А.Бояринцева и М.Проценко. "Антеи" с загрузкой до 32 т успешно работали в тропиках. В общей сложности было выполнено 60 рейсов и перевезено 250 т грузов. Эта миссия принесла и первую потерю - 18 июля Ан-22 №02-07 (СССР-09307), направлявшийся с грузом продовольствия, медикаментов и 26-ю пассажирами в г. Лиму, пропал над океаном через 47 минут после взлета из аэропорта Кефлавик (Исландия). Радиограмм, свидетельствующих о каких-либо отказах, от экипажа Бояринцева не поступало. Для поиска этого "Антея" в Исландии был создан координационно-спасательный центр. В течение июля-августа самолеты НАТО и прибывший из Советского Союза АН-12 производили осмотр зоны возможного района катастрофы. Были найдены спасательный плот ПСН-6А и обрывки упаковок медоборудования. По заключению специалистов, причиной гибели самолета мог стать взрыв на борту. Выдвигались и другие версии, однако точную причину не определили. Позже в память о погибших были установлены монументы в Москве, на Новодевичьем кладбище, и в Лиме. В декабре того же года потерпел катастрофу еще один "Антей". Четыре самолета 81-го ВТАП выполняли спецзадание по транспортировке грузов для пострадавших от наводнения в Индии. Через 40 минут после взлета из аэропорта Дакка (Пакистан) на Ан-22 №02-05 (СССР-09305), управляемом экипажем Скока, выключились все четыре двигателя. Один НК-12 удалось запустить и довести самолет до аэродрома Панагарх (Индия). Однако, производя посадку при трех неработающих двигателях (посадочная скорость возросла на 150 км/ч больше) и, вероятно, находясь под "наркозом перуанской катастрофы", экипаж не смог приземлить самолет в этой тяжелейшей ситуации. Ан-22 перелетел на высоте около одного метра почти всю ВПП (2200 м), сделал "козла", разрушился и сгорел. Совместная комиссия МАП и ВВС установила, что причиной катастрофы явился обрыв лопасти одного из воздушных винтов, которая разрушила проводку управления двигателями. По рекомендациям комиссии был проведен осмотр всех АВ-90, находящихся в эксплуатации. Оказалось, что на многих винтах с наработкой более 25 часов имелись лопасти с трещинами на комлевой части. Трещины возникали из-за нарушения технологии изготовления лопастей: при ручной подрезке стеююпластиковой оболочки, служащей для образования профиля прикомлевой части, комель царапался. Эти царапины стали концентраторами напряжений и привели к образованию трещин. В течение января-февраля 1971 г. все винты сняли и отправили на завод-изготовитель для дефектации и отбраковки. Были внесены коррективы в техпроцесс изготовления винтов и ужесточен выходной контроль, а также введена периодическая проверка представителями завода лопастей в эксплуатации. Эти мероприятия позволили исключить в дальнейшем разрушение винтов АВ-90 в полете. Кроме того, в 1973 г. с 5-й серии внедрили новую, разнесенную проводку тросов управления двигателями в зоне вращения винтов. С целью выдачи рекомендаций по управлению Ан-22 в особых случаях в ОКБ Антонова в соответствии с приказом №547 от 29.06.71 г. были проведены специальные исследования. В ходе их экипаж Курлина выполнил 25 полетов, в которых имитировал посадки с 3-мя и 4-мя отказавшими двигателями. Винты работали на режиме нулевой тяги или с одной стороны на режиме нулевой тяги, а с другой были зафлюгированы. Для определения длины пробега Ан-22 при торможении только колесами была выполнена посадка, в ходе которой на высоте 100 м выключили все двигатели. "Машина пронеслась, как сатана, больше 1 км, и лишь затем мы почувствовали, что скорость падает", - вспоминает Курлин. В результате этих испытаний установили характеристики снижения, устойчивости и управляемости "Антея" в подобных случаях и внесли соответствующие дополнения в инструкции экипажу. После катастрофы в Индии полеты на Ан-22 возобновились в феврале 1971 г. К концу года парк "Антеев" составил уже 17 машин. Самолеты летали как внутри страны, так и за рубеж. В частности, весной и осенью 1972 г. девять машин доставляли военную технику и имущество в ОАР. Обратно Ан-22 вывезли три израильских танка "Центурион", захваченных египетскими войсками. В январе-марте 1973 г. восемь самолетов ивановского ВТАП выполнили 100 рейсов по перевозке народнохозяйственных грузов и техники в Тюменском регионе. За 27 летных дней они доставили 4010 т различных грузов. Особо ответственным заданием для летчиков полка стало обеспечение визитов Л.И.Брежнева в США, Индию, на Кубу и в Монголию в 1973-76 гг. Параллельно с выполнением перевозок экипажи совершенствовали и методы боевого применения "Антеев". 16-20.09.74 г. состоялись учения, которые показали возможность выполнения полетов на Ан-22 в плотных боевых порядках, а также "потоком одиночных самолетов" с интервалом менее 1 минуты с десантированием войск и техники. С конца 1971 г. началось формирование второго полка на Ан-22. В 81-й ВТАП с целью переучивания на новые ВТС прибыли три летных экипажа и инженерно-технический состав. В процессе обучения отрабатывались и сложные варианты боевого применения, такие как полеты на "большой радиус" продолжительностью до 22 ч. Новая авиачасть, получившая наименование 566-й ВТАП, была образована в ноябре 1972 г. Аэродромом базирования определили п. Сеща Брянской обл. К практической работе полк приступил в апреле 1973 г. - его "Антеи" совместно с самолетами 81-го полка произвели воздушное десантирование личного состава и грузов в районе г. Кедайняя. В октябре, в период очередного арабо-израильского конфликта, 9 машин 566-го ВТАП доставляли боевую технику и грузы на Ближний Восток (операция "Кавказ"). В том же году Сещенский полк первым получил на вооружение модифицированные Ан-22. Постановлением СМ СССР и ЦК КПСС №4-2 от 3 января 1974 г. самолет Ан-22 был принят на вооружение. В 1975 г. этими машинами был укомплектован третий авиаполк - 8-й ВТАП, базирующийся в г. Калинине (ныне Тверь) на аэродроме Мигалово. Первым командиром полка стал Б.Кулыгин, его заместителем по ИАС - Ю.Скурыдин. Парк "Антеев" 12-й ВТАД вырос до 63 самолетов. 14 октября дивизия впервые вылетела на выполнение задания в составе трех полков Ан-22. В ноябре 17 "Антеев" доставили 1089 т грузов для Народной армии Анголы, а в декабре "двадцать вторые" перевезли 1920 т грузов в район Самотлора. Строевые экипажи, хорошо освоившие "Антей", успешно выходили из самых затруднительных и непредсказуемых ситуаций, проявляя при этом мужество, а иногда и незаурядную смекалку. Так, 22 февраля 1974 г. при рулении в аэропорту Ташкента машина №03-02 из Иваново, разворачиваясь на 90гр., съехала правыми опорами шасси на грунт и увязла. Вытащить самолет не удалось. Тогда он был поднят оригинальным методом: поочередно каждую из увязших стоек убирали, затем под ее колеса подкладывали бетонные плиты и выпускали. Таким образом Ан-22 освободили из "плена" без повреждений. В июне 1976 г. машина №04-03 сещенского полка при полете в строю "поток пар" из-за неправильной команды штурмана была развернута навстречу другим Ан-22. Столкновения в воздухе удалось избежать - командир резко взял штурвал на себя и "перепрыгнул" через встречный самолет. 19 января 1978 г. при полете в сложных метеоусловиях на машине №05-07 (командир Г.Кузнецов) произошло самовыключение первого и четвертого двигателей из-за отказа в датчике автофлюгирования винтов. Самолет аварийно приземлился в г. Стрый Львовской области. Квалифицированные действия экипажа позволили , осуществить без повреждений посадку с массой 205 т (допустимая посадочная масса - 183 т). К сожалению, не все экстремальные ситуации заканчивались благополучно. В декабре 1976 г. в Сеще разбилась машина №05-01. Экипаж В.Ефремова погиб. Произошло это при выполнении полета с целью замера усилий в элементах проводки управления. Вследствие чрезмерного отклонения рулей направления "Антей" вошел в глубокое скольжение. Пытаясь не потерять высоту, командир взял штурвал "на себя", что привело к выходу на критические углы атаки и перевороту самолета. Через полгода, 8.06.77 г., в Сеще произошло еще одно летное происшествие: Ан-22 №04-05 на разбеге не оторвался от земли и врезался в лес. Причина -взлет с нерасстопоренными рулями. Экипаж не пострадал, но машина восстановлению не подлежала. В июне 1980 г. был потерян пятый Ан-22. При заходе на посадку во Внуково на борту самолета №06-01 (командир В.Шигаев) возник пожар из-за "теплового разгона" аккумуляторных батарей. При сильном задымлении в кабине экипажу не удалось удержать машину на глиссаде. Произошла посадка на сильно пересеченную местность до ВПП, самолет при этом разрушился и сгорел. Погибли три члена экипажа, в том числе командир. В период напряженных отношений Монголии с Китаем 32 "Антея" 12-й ВТАД 13-16 марта 1977 г. выполнили 68 полетов, перебросив 1250 т грузов и военной техники, по маршруту: Иваново, Калинин -Семипалатинск -аэродром "Степь" на границе с Монголией. В ноябре-декабре Ан-22 8-го и 81-го полков привлекали к оказанию интернациональной помощи Эфиопии. Было выполнено 18 рейсов, перевезено 455 т грузов, в том числе 37 единиц боевой техники. В те же дни 81-й ВТАП едва не потерял один из своих самолетов. 12 декабря машина №02-01 (командир А.Калинин), доставлявшая вооружение в Анголу, совершила промежуточную посадку в Аддис-Абебе. После приземления Калинин, пытаясь развернуться на 180гр. на ВПП шириной всего 40 м, срулил с полосы. Тяжелый самолет завяз в мягком грунте. Вытащить его аэродромными средствами не удавалось. Международный аэропорт был заблокирован на двое суток. Москва приняла решение самолет уничтожить. К счастью, за два часа до установленного срока ликвидации его удалось вытащить двумя танками. За этот инцидент пришлось уплатить штраф в 9 млн. USD. Сещенский полк в "эфиопской и ангольской миссиях" не участвовал. Он находился в готовности к выполнению особого задания - перевозке спецтехники, предназначенной для ликвидации последствий возможного заражения местности в результате падения обломков советского спутника с ядерной установкой. Однако операция не состоялась. По сообщению ТАСС, спутник сгорел в верхних слоях атмосферы. Полеты Ан-22 в Афганистан начались еще до ввода туда ограниченного контингента советских войск. Так, 20 марта 1979 г. в Баграме приземлились 5 "Антеев". В афганских рейсах экипажи проявили высокую летную выучку и мастерство, а порой и настоящее мужество. Например, в октябре на Ан-22 №05-08 сещенского полка в полете над горами при увеличении режима работы двигателей с целью смены эшелона с 6000 м на 6600 м произошло автоматическое флюгирование винтов всех четырех двигателей. Бортинженер, проявив хладнокровие, запустил ВСУ и поочередно каждый из двигателей. Самолет потерял при этом 1600 м высоты, но полет благополучно завершился в аэропорту Кабула. Причина происшествия - невыключения экипажем перед взлетом системы защиты от падения давления в измерителях крутящего момента. 17 декабря 1979 г. 12-я ВТАД была поднята по тревоге. После загрузки десантом и военной техникой 52 из 59 "Антеев" перелетели в Ташкент, где следующие сутки дивизия провела в "положении выжидания". Затем ее перебросили в Поволжье на аэродром Энгельс. А в ночь с 26 на 27 декабря дивизия в боевых порядках группами по 5-6 самолетов с интервалами в 2 минуты осуществила перелет по маршруту Энгельс-Ташкент-Кабул. Посадка и взлет в аэропорту афганской столицы проходили в сложных условиях. Полоса была затемнена, фары на самолетах не включались, и лишь в торце ВПП стояли две автомашины, которые подсвечивали ее начало. На пробеге при включении реверса отмечалось запаздывание появления отрицательной тяги из-за разреженности атмосферы. Выгрузка людей и техники проходила без выключения двигателей. Уборка закрылков после взлета выполнялась на высоте не менее 3000 м над уровнем аэродрома (обычно на 500 м). На обратном пути, после посадки в Ташкенте, ввиду сложных метеоусловий на родных базах, самолеты вынуждены были приземлиться в Мелитополе, Кривом Рогу и на других аэродромах. В дальнейшем полеты в Кабул выполняли главным образом экипажи 8-го ВТАП. Перелет из Ташкента занимал в среднем 25 минут, и "Антеи" выполнили немало челночных рейсов, перевозя в Афганистан военную технику (в т.ч. вертолеты Ми-24), другие грузы, личный состав, а обратно - раненых и больных. Развитие зенитного вооружения моджахедов и возникновение реальной угрозы обстрела самолетов из ПЗРК типов "РэдАй" и "Стрела" потребовали принятия ответных мер. Как и другим, экипажам "Антеев" пришлось освоить взлет и посадку с большими градиентами. Подобно более легким самолетам, Ан-22 набирали высоту и снижались по крутой спирали с большими углами крена и тангажа, не выходя за границы охраняемой зоны аэродрома. Эта схема пилотирования потребовала высокой отдачи и умения всех членов экипажа, максимального использования резервов устойчивости и управляемости самолета и надежности пилотажно-навигационного оборудования. Могучий организм "Антеев" достойно выдерживал повышенные нагрузки, и из всех полетов в Афганистан экипажи возвращались на базы невредимыми, без существенных повреждений машин. Иногда по прибытии на родной аэродром в фюзеляжах Ан-22 находили пулевые пробоины, которые тут же латали в ТЭЧ полка. Другой мерой защиты от ПЗРК стало оснащение Ан-22 автоматами постановки помех АПП-50, представлявшими собой блоки шашек, при сгорании которых образовывались ложные тепловые цели (ЛТЦ). Автоматы устанавливались на обтекателях шасси. Ими планировалось оснастить 10 "Антеев" из числа выполнявших челночные рейсы в Кабул. Первым в 1985 г. был доработан самолет ╧05-10, который, к тому же, получил камуфляжную окраску. Трехмесячные испытания в ЛИИ позволили сделать вывод о достаточной эффективности такой защиты, и автоматы установили еще на четырех Ан-22: на машинах №№04-03 и 04-09 - в 1985 г., а на машинах №№ 06-04 и 06-05 - в следующем. Однако полеты гигантских воздушных кораблей в Афганистан все же были признаны слишком рискованными, и с 1984 г. их интенсивность значительно снизили. Тем не менее, при необходимости "Антеи" выполняли рейсы в ДРА вплоть до вывода советских войск. Впоследствии блоки ЛТЦ со всех оснащенных ими машин были демонтированы. Самолеты 12-й ВТАД в октябре-ноябре 1984 г. доставляли в Эфиопию грузы и технику для ликвидации последствий засухи, в т.ч. и вертолетный полк, который за 24 рейса перевезли в Аддис-Абебу. Каждый Ан-22 вмещал по два Ми-8Т с отсоединенными лопастями. Их загрузка проходила в г. Джамбул (Казахстан) при крайне неблагоприятных погодных условиях (ветер с порывами до 25-35 м/с). Аналогичное задание дивизия выполнила и в 1987 г., перебросив в Эфиопию полк Ми-8Т из Ленинградской области. В ходе этой операции парк "Антеев" уменьшился еще на одну машину. 13 марта самолет №02-09 (СССР-09334) в грозу и при отсутствии подсветки ВПП совершил грубую посадку (посадочная скорость - 265 км/ч, перегрузка - 2,35) в Аддис-Абебе. Была разрушена средняя основная стойка шасси с левой стороны, повреждены обтекатель шасси и крыло. Самолет восстановили, однако его дальнейшую эксплуатацию признали нецелесообразной. 30 сентября этот Ан-22 совершил свой последний полет и приземлился в Монино, где пополнил экспозицию музея ВВС. В 1987 г. на вооружение сещенского полка стали поступать новые ВТС Ан-124 "Руслан", в связи с чем Ан-22 этой части были переданы в Иваново и Калинин. Вплоть до настоящего времени 81-й и 8-й ВТАП оснащены "Антеями". В декабре 1988 г. в Армении произошло разрушительное землетрясение, и 12-я ВТАД заступила на круглосуточную вахту по доставке экстренных грузов (продовольствие, медикаменты, техника для расчистки завалов, теплая одежда и др.). В этих полетах участвовали и киевские экипажи Ю.Ке-това, С. Горбика и Е.Литвинчева на самолетах №01-03 и №02-03. На борту одного Ан-22 были доставлены станции по переливанию крови, спасшие жизнь многим пострадавшим. Высокая интенсивность полетов заставляла технический состав выполнять регламентные работы в ночное время, посменно, обеспечивая исправность и боеготовность парка. Всего в декабре "Антеи" за 647 полетов перевезли 5600 т грузов, 1636 человек, 161 кран, продемонстрировав высокую надежность. В 1989 г. Ан-22 из Иваново совершили 28 полетов в Эфиопию, доставив 149 т грузов, и 54 полета в Ливию, перевезя 317 т. В том же году одной из машин лишился B-й ВТАП: во время взлета в Адене (Йемен) из-за преждевременной уборки шасси потерпел аварию Ан-22 №05-09. Этот самолет до 1992 г. восстанавливали на месте, затем перегнали в Киев, где работы были продолжены. В настоящее время машина эксплуатируется в летном отряде АНТК им.О.К. Антонова. 11 ноября 1992 г. средства массовой информации сообщили о гибели "Антея", выполнявшего коммерческий рейс. Во время разворота при наборе высоты произошло сваливание самолета №06-10, перегруженного более чем на 20 т. Машина рухнула на землю вблизи родного аэродрома Мигалово, похоронив под обломками экипаж майора И.Мисютина и пассажиров (33 человека). Последняя катастрофа произошла там же в январе 1994 г. Экипаж Ю.Кредина на Ан-22 №04-08, не справившись на взлете с возникшим кренением, пытался приземлиться, но разбился в районе деревни Антоново. Предположительно, причиной крена явилось вовремя не обнаруженное обледенение крыла. "Антеи" 81-го ВТАП многократно привлекались для транспортировки личного состава и боевой техники в "горячие точки". Так, в 1990 г. 15 экипажей выполнили 96 полетов в Нагорный Карабах, доставив 821 т грузов и 915 военнослужащих. В августе 1992 г. этот полк осуществлял переброску контингента миротворческих сил в Абхазию и эвакуацию оттуда гражданского населения. Перевезено 2068 т грузов и 1390 человек. В самом начале чеченского конфликта, за один день 11.12.94 г. 11 экипажей выполнили 36 полетов, доставив в Моздок, Беслан и Владикавказ 594 т военных грузов. С 12 по 31 января 1996 г., когда ВТА РФ проводила операцию по переброске в Боснию контингента российских миротворцев, "Антеи" выполнили 23 полета. Посадки производились в сложных метеоусловиях на высокогорный аэродром Тузла (1500 м над уровнем моря) по крутой глиссаде. В настоящее время Ан-22 успешно выполняют разнообразные коммерческие перевозки. В марте-мае 1995 г. 8-й ВТАП доставил во Вьетнам закупленные этой страной истребители Су-27. "Антеи" летели по сложному маршруту, названному "тропой Хо Ши Мина", над нейтральными водами вдоль берегов Японии, Южной Кореи и Китая, часто сопровождаемые истребителями F-16 с американской базы на о. Окинава. Машина №05-07 того же полка в 1997 г. перебросила в Алжир танк Т-72, партия которых предлагается для вооружения армии этой страны. Если на первоначальном этапе эксплуатации трудоемкость технического обслуживания "Антеев" была довольно большой, например, предварительная подготовка, которую выполняли 19 человек, могла длиться до 2 суток, то с накоплением опыта она сократилась до 5,5 часов (9 человек). За период с января 1969 г. по май 1993 г. на военных "Антеях" заменили 720 двигателей НК-12МА и 2700 винтов АВ-90. В отдельные годы налет парка доходил до 14 000 часов. В ходе эксплуатации практически весь парк самолетов Ан-22 прошел плановые комплексные доработки по внедрению нового оборудования и агрегатов, устранению выявленных недостатков, увеличению надежности и повышению ресурса. Доработки выполнялись на ТАПОиЧ или его специалистами непосредственно в полках по графикам, утвержденным МАП и ВВС. Выработка лидерными самолетами (01-05, 01-06, 01-07) ресурса до первого капремонта в начале 80-х гг. поставила задачу определения базы его проведения. Было принято решение об освоении ремонта Ан-22 на Ивановском военном ремпредприятии (с 1997 г. -308-й АРЗ), занимавшемся до того восстановлением Ан-2, Ан-24, Ан-26 и Ан-30. В короткий срок заводу передали ремонтную документацию и увеличили его производственные мощности. 18 января 1983 г. первый обновленный "Антей" был выпущен этим предприятием. Начался планомерный вывод самолетов на ремонт, который в последующие годы, с накоплением опыта, сокращен до 7-8 месяцев. Самолеты №№01-01 и 01-03, а позднее 02-03 и 05-09 стали неотъемлемой частью ОКБ Антонова, его "рабочими лошадками". На них отрабатывались конструктивные усовершенствования, проводились дополнительные испытания и осуществлялись необходимые для предприятия перевозки. Вехой в биографии "Антея", раскрывшей его новые транспортные возможности, стало использование Ан-22 для перевозки на внешней подвеске центропланов и консолей крыльев самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрiя" из Ташкента в Киев, а позднее и в Ульяновск. Практической реализации этого проекта, получившего обозначение "Транспорт", предшествовал большой объем расчетно-исследовательских работ по сравнительному анализу наземного, водного и воздушного способов транспортировки. Оптимальной оказалась авиаперевозка, обеспечивающая высокую степень технологической законченности доставляемых агрегатов крыла, их сохранности и регулярности поставок. Рассматривались различные варианты "воздушного грузовика": Ан-22Ш - модификация, в которой фюзеляж за центропланом крыла представляет собой отсек максимальным диаметром 9,6 м; Ан-22 с установленным сверху специальным универсальным контейнером и др. Большой объем аэродинамических и прочностных исследований показал, что транспортировка спецгрузов №1 (центроплан) и №2 (КЧК) может быть осуществлена на наружной подвеске и, следовательно, не требует существенной модификации самолета. Так как в первую очередь планировали доставить центроплан, то "Антей" №01-01 вначале был доработан под перевозку спецгруза №1: на его центроплане установили два передних узла навески в обтекателях, а на фюзеляже за центропланом - два задних узла навески, присоединив их посредством стержней к каркасу пола грузовой кабины. Доработанный таким образом самолет, получивший обозначение Ан-22ПЗ ("Перевозчик"), в июле 1980 г. перелетел в Ташкент. В сборочном цеху ТАПОиЧ на него установили центроплан будущего Ан-124, оснащенный носовым и хвостовым обтекателями. 15 июля эта уникальная транспортная система отправилась в Киев. Первый перелет АН-22ПЗ сопровождали более 100 специалистов КМЗ, в том числе П.Балабуев, В.Шаталов (начальник ЛИиДБ) и О.Котляр (начальник производства), на самолетах АН-12, Ан-24 и Ан-32. Хотя накануне "Антей" с грузом был облетан в районе Ташкента, дальний перелет потребовал от экипажа, возглавляемого летчиком-испытателем Кетовым, мужества. Вскоре после взлета возникла вибрация, а затем тряска самолета. Ее интенсивность была такова, что летчики вынуждены были держать приборные доски ногами, чтобы разглядеть показания приборов. Пришлось срочно садиться на военном аэродроме в Красноводске. Осмотрев самолет, установили, что причиной вибрации стал обрыв обтекателей передних узлов навески. Посовещавшись, антоновцы приняли решение продолжить перелет. Совершив еще одну промежуточную посадку в Моздоке, "Перевозчик" благополучно приземлился на аэродроме в Святошино. Дополнительные исследования выявили причину тряски - неблагоприятная интерференция между самолетом-носителем и установленным спецгрузом ранее недооценивалось. Поэтому перед перевозкой следующего центроплана его навеску доработали: сам спецгруз несколько сместили назад, а пространство между ним и фюзеляжем закрыли специальными обтекателями. Тогда же установили систему защиты груза от обледенения в полете, включающую 1000-литровый бак со спиртом, электронасос подачи, коллекторы и распылители. Проведенный 13 сентября 1981 г. перелет по маршруту Ташкент-Киев прошел без посадок и показал высокую эффективность принятых мер. Для перевозки спецгруза №2 был разработан другой вариант навески. Длинномерная консоль "Руслана" располагалась вдоль фюзеляжа "Антея" и крепилась к его центроплану, а также посредством системы подкосов и рам к полу грузовой кабины в ее носовой и хвостовой частях. Для повышения путевой устойчивости на "Перевозчик" установили дополнительный киль - вертикальное оперение самолета Ан-26 с застопоренным рулем. Первая транспортировка консоли была выполнена в феврале 1982 г. В 1983 г. под вариант "Перевозчик" модифицировали еще один "Антей" - машину №01-03. В том же году начались регулярные рейсы по транспортировке агрегатов крыла Ан-124 из Ташкента на серийные заводы в Киеве и Ульяновске, которые продолжались до 1988 г. Кроме того, в 1987-1994 гг. было выполнено шесть полетов по доставке центропланов и консолей для двух экземпляров Ан-225. Последний такой рейс совершила машина №01-01 (новый регистрационный номер UR-64459) под управлением экипажа В.А.Самоварова 23 октября 1994 г. В общей сложности за 14 лет эксплуатации "Перевозчики" выполнили свыше 100 полетов, доказав универсальность "Антея". За создание и внедрение в эксплуатацию этой авиатранспортной системы группа работников КМЗ в 1985 г. была удостоена Государственной премии Украины. К настоящему времени Ан-22 №01 -01 отслужил свой срок. Машина №02-03 с 1993 г. находится в разобранном состоянии, и судьба ее не определена. "Антеи" №№01-03 и 05-09 продолжают эксплуатироваться, имея регистрационные номера UR-64460 и UR-09307 соответственно. Первая из них, ресурс которой продлен до 33 лет, в 1992 г. была арендована на полгода болгарской авиакомпанией "Air Sofia", где летала под регистрационным номером LZ-SGB. Ю.Курлин и В.Лысенко выполнили на ней полеты во многие страны, в частности, возили вертолеты Ми-8 из Польши на Сейшельские о-ва. В 1997 г. Ан-22 №01-03 обеспечивал постройку в Киеве самолета АН-140: в феврале доставил из Харькова крыло, а в сентябре - из Запорожья двигатель. "Антей" №05-09 в феврале 1995 г. совершил грубую посадку с креном в Хартуме (Эфиопия), в результате чего была деформирована одна из силовых балок крепления основных опор шасси. Машину восстановили, используя балку с самолета №02-03, и в октябре 1996 г. вновь ввели в эксплуатацию. В 1961-70 гг. был разработан целый ряд вариантов Ан-22, которые не вышли за рамки технического предложения. В 1961-62 гг., в соответствии с решением МО СССР, параллельно с разработкой "изд. 100" проводились НИР по военно-транспортной амфибии для дальних воздушных перевозок боевой техники и грузов массой до 30 т, включая ракеты и их топливо. Амфибия должна была обеспечивать парашютное и посадочное десантирование грузов, в том числе на воду. Самолет предназначался также для снабжения подводных лодок в открытом море; проведения спасательных операций; постановки мин; обнаружения и поражения подлодок противника. Амфибия разрабатывалась на базе "сотки", фюзеляжу которой придавались лодочные обводы с необходимой килеватостью и реданами. Рассматривались два варианта гидродинамической компоновки. По первому самолет оснащали поддерживающими поплавками, закрепленными на фюзеляже. По второму -подкрыльевыми поплавками и убирающимся в полете лыжно-крыльевым шасси (носовая опора - водная лыжа, основные - два подводных крыла). Модель амфибии первого типа в масштабе 1:20 испытывалась в гидроканале ЦАГИ с целью определения гидродинамических характеристик. При разработке "Антея" рассматривался и пассажирский вариант самолета. Фюзеляж предполагали удлинить на 15 м и организовать в нем двухпалубный салон на 724 пассажира с кинозалом, баром, комнатой матери и ребенка и спальными купе. Хотя этот вариант так и остался на бумаге, но один из "Антеев" 81-го ВТАП осенью 1972 г. выполнил "пассажирский" рейс: эвакуируя советский персонал из Египта, он взял на борт 700 человек (именно столько, сколько и обещал Антонов на парижском салоне 1965 г.). Согласно Постановлению ЦК КПСС и СМ СССР от 26 октября 1965 г., в ОКБ Антонова на базе Ан-22 разрабатывался проект сверхдальнего маловысотного самолета противолодочной обороны с ядерной силовой установкой - Ан-22ПЛО. Его СУ включала разработанный под руководством А.П.Александрова малогабаринтый реактор с биозащитой, распределительный узел, систему трубопроводов и специальные ТВД конструкции Н.Д.Кузнецова. На взлете и посадке использовалось обычное топливо, а в полете работу СУ обеспечивал реактор. Двигатель должен был развивать максимальную мощность 13000 и 8900 э.л.с. соответственно. Расчетную продолжительность барражирования определили в 50 ч, а дальность полета - 27500 км. В рамках этой работы проводились исследования способов защиты экипажа от радиационного воздействия установленного на борту реактора. В 1970 г. Ан-22 ╧01-06 был оборудован точечным источником нейтронного излучения мощностью 3 кВт и многослойной защитной перегородкой. На этой машине Курлин выполнил 10 полетов с работающим источником. Позже, в августе 1972г., на самолете №01-07 установили небольшой атомный реактор в защитной свинцовой оболочке. Экипаж Самоварова и Горбика выполнил 23 полета в Семипалатинске, в ходе которых были получены необходимые данные по эффективности биозащиты. В 1966 г. под обозначением Ан-22А прорабатывался вариант самолета со взлетной массой до 250 т и коммерческой нагрузкой 80 т. Планировалось усилить конструкцию и форсировать двигатели до 18000 э.л.с. По требованию военных на машине предусматривались бронирование кабины экипажа и пушечное вооружение в хвостовой части фюзеляжа. Дальнейшее развитие "Антея" шло под обозначением Ан-122. Эта машина предназначалась для перевозки груза массой до 120 т на дальность 2500 км. Согласно решению комиссии Президиума СМ СССР по военно-промышленным вопросам от 15 марта 1967 г., разрабатывался авиационно-морской поисково-спасательный комплекс Ан-22ПС. "Антей" оснащался оборудованием для поиска в акваториях Мирового океана экипажей кораблей и самолетов, потерпевших бедствие, одним-двумя спасательными катерами с командой и средствами их парашютного десантирования. В 1969-70 гг. ОКБ Антонова совместно с ЦАГИ, НИИ АС и другими институтами проводило НИР по созданию на базе Ан-22 межконтинентального авиационно-ракетного комплекса Ан-22Р. Самолет являлся летающей стартовой площадкой и оснащался тремя контейнерами с ракетами, установленными в фюзеляже вертикально. Как показывает статистика, в среднем только 20% "Антеев" осуществляли грузовые перевозки (среднерейсовая загрузка - 22,5 т). Остальные самолеты простаивали либо на них выполнялись тренировочные полеты. Лидерные машины не налетали даже 5000 ч. Таким, образом, значительный потенциал парка Ан-22 оказался востребованным не полностью. В наши дни отсутствие у ВВС России средств, необходимых для продления эксплуатации, привело к беспрецедентному решению о списании некоторых машин 1-й, 2-й, 3-й и 4-й серий выработавших календарный ресурс (25 лет). В настоящее время в ВТА Pet осталось 45 Ан-22, причем треть из ни) простаивает на ремзаводе в Иваново. Заслуженный летчик-испытатель СССР Герой Советского Союзе Ю.В.Курлин, налетавший на "Антее" около 3000 ч, охарактеризовал его как "большую баржу, плывущую по воздушному океану. Малая скорость, большой груз простота в управлении, вездеходность и неприхотливость в эксплуатации - основные черты этого самолета-труженика". Тридцатилетний опыт эксплуатации богатыря "Антея" подтвердил правильность заложенных в него концептуальных решений. Самолет освоил аэродромы 89 стран пяти континентов. И нет сомнения, что этот шедевр техник 60-х годов окажется вполне работоспособным в следующем столетии. |

|

|

|

|

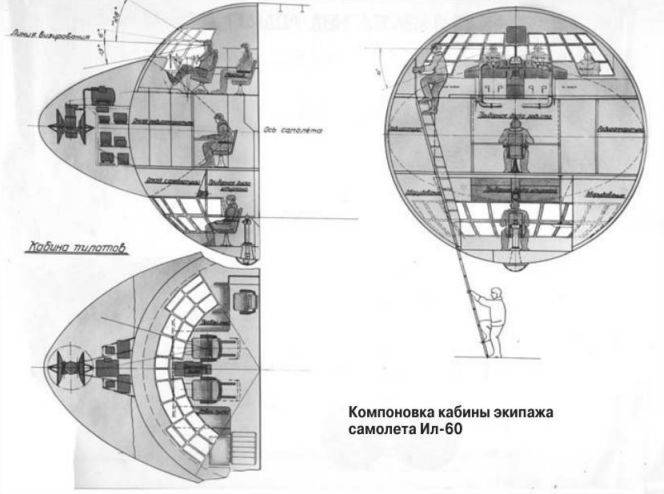

#5 |

|

|

История создания

Конец 50-х годов. Конструкторское бюро О.Антонова, имея большой опыт разработок и создания военно-транспортных самолетов, начинает работы над созданием тяжелых самолетов для решения стратегических задач, а именно: транспортировка на большие расстояния практически всей номенклатуры военной техники. По бронетехнике потолок транспортировки – средние танки включительно. Создание подобных самолетов стало возможно благодаря созданию в Советском Союзе двигателя НК-12 для стратегических бомбардировщиков Ту-95. Середина 1958 года. Закончен проект самолета Ан-20. 1960 год: выполнен проект ВТ-22, будущая база для проектирования Ан-22. Конец 1960 года: согласно поступившим в ОКБ О.Антонова сверху постановлениям и приказам, начинается проектирование транспортного самолета большой дальности Ан-22. Руководителем проекта назначают А.Белолипецкого, ведущим инженером-конструктором назначают В.Кабаева. Проект самолета создавался для воздушной транспортной системы для транспортирования разногабаритных грузов весом до 50 000 килограмм, на искусственные и грунтовые ВПП. По проекту самолет должен был иметь возможность доставлять грузы на ВПП, которые были покрыты снегом и льдом. В дальнейшем, грузы доставленные таким самолетом, доставлялись бы до места назначения Ми-12.  Согласно требованиям, предъявленным к проекту самолета, он должен был транспортировать следующие грузы: - межконтинентальные баллистические ракеты; - инженерную и боевую бронированную и небронированную технику; - различные грузы в таре произвольного характера; - негабаритные и крупные грузы. Кроме этого, требовалось обеспечить десантирование грузов весом до 20 тонн. Расчетный диаметр фюзеляжа самолета составлял 6 метров – новый самолет становился первым по «толщине» во всем мире. В турбовинтовом НК-12МА мощностью 15 тысяч л.с. для создания расчетной тяги 14.5 тысяч кгс меняют редукторы и ставят новые огромные соосные винты, имеющие диаметр 6.2 метра. Из-за транспортного предназначения аэродинамика самолета выходила довольно низкой, сглаживало это использование экономичных ТВД. Техническое задание к самолету, которое предусматривало его посадку на малоподготовленные ВПП, обусловливало повышенные требования к шасси. Каждый борт получает по три колесные тележки и переднюю стойку шасси. В общей сложности самолет получил 14 колес. Передние колеса, имея большой диаметр, обеспечивали разворот самолета. Испытания Антея Для отработки аэродинамики, характеристик управляемости и устойчивости, использовались радиоуправляемые модели строящегося самолета. Макет нового самолета был готов к октябрю 1961 года. Рабочий проект начали создавать с декабря 1961 года. Первые два объекта, один для летных испытаний, второй для статических испытаний, собирали на КМЗ. Из цеха летный прототип выходит в середине августа 1964 года. Он имел бортномер СССР-46191, двигатели НК-12МВ, винты АВ-60. К испытаниям летных характеристик прототип был готов к концу 1964 года. Это на 2 года позже рассчитанного срока. И вот 27 февраля 1965 года Ан-22 под номером 01-01 поднимается в воздух. Объект для проведения статических испытаний установлен в сентябре 1964 года в лабораторию конструкторского бюро, где до декабря 1966 года на нем проводили многочисленные испытания бортового оборудования, агрегатов и механизмов. Первый самолет серийного выпуска авиазавода в Ташкенте поднялся в небо в конце января 1966 года. В 1967 году начинаются госиспытания. 1968 год: первый самолет из серии Антей поступает в военно-транспортную авиацию. 1969 год: после проведения ряда испытаний и доводки самолетов Ан-22 до требований заказчика, тяжелые самолеты с ТВД НК-12МА и ВВ АВ-90 поступают на вооружение ВТА. 1971 год: в ВТА 2 полка полностью оснащены Ан-22 «Антей». С появлением в авиации данных тяжелых самолетов практически полностью решаются проблемы транспортировки различного вооружения и техники в Советском Союзе. Антеи могли перевести более 90 процентов номенклатуры техники РВСН и 100 процентов номенклатуры техники сухопутных подразделений за исключением разве что сверхтяжелой техники.  Сентябрь 1969 года. Первый зарубежный полет Антея. Самолет доставил объемный груз в Ханой. 1970 год: один из самых протяженных для ВТА перелетов, в общей сложности 17 тысяч километров, совершают четыре Ан-22 в город Лима, привезя гуманитарную помощь перуанцам, пострадавшим от землетрясения. И хотя один из Ан-22 пропал без вести, появление огромных тяжелых самолетов произвело огромное впечатление на правительство Перу. Это, наверное, стало определяющим моментом при выборе военной техники перуанскими военными – не прошло и двух лет, как Перу стало закупать для эксплуатации технику из Советского Союза. Конструкция Антея Ан-22 выполнен как свободнонесущий цельнометаллический моноплан с широким фюзеляжем. Имеет верхнее расположение крыла, которое оборудовано 2-х щелевыми закрылками большого хода. Хвостовая часть фюзеляжа скошена вверх и имеет большой грузовой люк и подъемник шасси. Вертикальное 2-х килевое оперение скреплено с горизонтальным по середине размаха. Рули направления изготовлены из двух половинок, которые располагаются ниже-выше стабилизатора. Носовая стойка шасси убираемого типа обеспечена двойными колесами, основные убираемые шасси состоят из 3-х самостоятельных стоек с двумя колесами каждая. Давление в колесах можно отрегулировать не только на земле, но и воздухе, что дает возможность совершать взлет-посадку на грунтовые ВПП. Экипаж корабля до 6 человек. Впереди, перед грузовой кабиной, располагается небольшой салон на 29 человек.  Достоинства, недостатки и эксплуатация Ан-22 Основной недостаток самолета - ограничение ресурса крыла вследствие недостаточной усталостной выносливости конструкций и материалов, применяемых для изготовления крыла. Одно из основных достоинств – большая экономичность. По экономичности Ан-22 уступает только Ан-124. Но уникальность и достоинства Антея делают его недостатки менее заметными. Ан-22 может десантировать полную роту десантников или 1-4 единицы бронетехники на платформах. Под платформы на борту самолета установлены рольганговые дорожки. В 1965 году на международном авиасалоне в Ле Бурже Антей по достоинству оценила не только публика, но и специалисты в авиатехнике. Ан-22 был самым крупным известным самолетом до появления «Локхид» C-5. Достоинства машины доказаны мировыми рекордами. Так, в 1965 году Ан-22 поднял в небо груз в 88.1 тонны на высоту 6.6 километров, чем установил целых 12 рекордов мирового значения. 1967 год: Антей поднимает в небо на высоту 7.8 километров груз весом около 100,5 тонн. В 1975 году Антей совершил 5-тысячекилометровый перелет с грузом весом 40 тонн при скорости порядка 600 км/ч. В общей сложности Антей установил за все время более 40 мировых рекордов. Кроме этого, тяжелый самолет «Антей» - рекордсмен по десантированию груза. Методом срыва груза при парашютном десантировании, груз в 22 тонны благополучно совершил приземление. На сегодня Антей - единственный из всех самолетов, способен приземлиться и взлететь с грузом с грунтовых ВПП. Ближайшего «соперника» Ил-76М по возможностям транспортировки грузов он превосходит почти в полтора раза. За 12 лет Ташкентский авиазавод построил 66 тяжелых самолетов Антей, 22 машины из них Ан-22А. Производство самолетов серии Антей хотели продолжить, но в то время завод был полностью настроен на выпуск Ил-76. Вследствие прекращения производства «Русланов», а выпуск нового Ил-106, который должен был сменить Антеи в небе, постоянно переносился, в России начинается модернизация Ан-22. В строю ВТА имеются самолеты постройки 1968 года, а продленный ресурс всех самолетов закончился в 2010 году. Было предложено оборудовать самолет новым навигационным оборудованием, обеспечить спутниковую связь. Но сокращение численности ВВС приводит к отказу от модернизации Ан-22. После развала Советского Союза до 30 самолетов эксплуатировал Аэрофлот, и 55 самолетов ВТА ВВС России. После развала Союза часть самолетов осталась в других государствах. В основном в Украине, часть поставлена на глубокую консервацию. Возможно, пройдя модернизацию, они вернуться в строй как Ан-22-100. Модификации Ан-22: - базовый вариант Ан-22; - вариант Ан-122 или Ан-22А проект самолета 1966 года. Увеличили грузоподъемность до 80 000 килограмм и средний взлетный вес до 250 тонн; - вариант Ан-22А. Доработанный вариант. Отличается от проекта Ан-122 наличием воздушных стартеров. Запущен в серийное производство. Выпущено 28 единиц; - вариант Ан-22П3. Перевозчик. Модификация под транспортирование разногабаритных деталей для Ан-225 и Ан-124. В 1980-83 годах модифицировали три Ан-22; - вариант Ан-22ПЛО. Проект. Проектировали в 1965 году. Модификация под самолет ПЛО с ядерной СУ; - вариант Ан-22ПС. Проект. Проектировали в 1967 году. Модификация под поисково-спасательный самолет; - вариант Ан-22Р. Проект. Проектировали в1969-70 годах. Модификация под самолет-носитель межконтинентального АРК; - вариант Ан-22Ш. Проект. Модификация имела расширенный фюзеляж до 9.5 метров. Основные характеристики: - использование в ВТА – с 1967 года; - длина 58 метров; - размах крыла 64.4 метра; - высота 12.5 метра; - вес 114 000 килограмм; - средний взлетный вес 225 тонн; - запас топлива 43 тонны; - ДУ – четыре ТВД НК-12МА; - скорость полета ср/мак – 560/760 км/ч; - дальность полета практ/станд – 11/5.2 тысячи километров; - практический потолок 7.5 километров. Дополнительная информация  Отечественные споттеры предоставили фотографии одного из лучших самолетов данной серии. Единственный из серии «Антей», имеющий камуфляжную раскраску. От своей команды пилотов борт получил прозвище «Попугай». Заводской номер борта 043481250. В эксплуатации более 38 лет. Первый вылет в 1974 году. Серийный номер 05-10.  Автор Роман Джерелейко

|

|

|

|

|

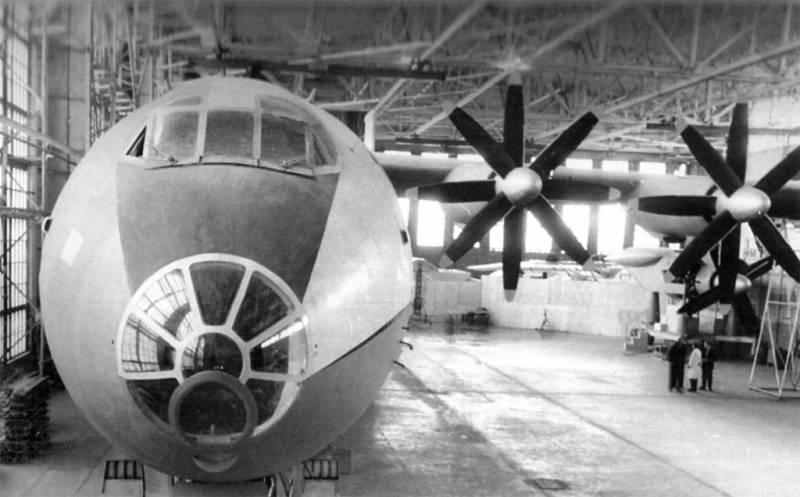

#6 |

|

|

Антей в работе

Ан-22 Антей — тяжелый турбовинтовой транспортный самолёт. Эпическая советская машина, в этом самолете прекрасно все, но особенно звук двигателей. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Погрузка пары Ми-24 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Спарка "Витязей" проходит ТО. 18. 19. 20. 21. Автор Александр Пак Первоисточник ---------- |

|

|

|

|

#8 |

|

|

Ан-22: «Летающий собор» Страны Советов. Часть 1