RUFOR.ORG

»

О причинах поражения в Русско-японской войне

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Больше столетия назад отгремели сражения Русско-японской войны, но споры о ней не утихают до сих пор. Как могло случиться, что маленькое островное государство наголову разгромило огромную и могучую прежде империю? Нет, разумеется, в истории России и прежде случались поражения, но такого, не побоюсь этого слова, беспримерного погрома не было никогда. Даже когда во время несчастной для нас Крымской кампании нашему оружию противостояли первоклассные армия и флот двух великих держав и их союзников, наши предки сумели достойно им противостоять, а в некоторых случаях и наносить чувствительные удары по их войскам и самолюбию. События же Русско-японской войны представляют собой цепь непрерывных поражений, тем более обидных, что противоборствующей стороной для нас была полуфеодальное государство, совсем недавно вступившее на путь реформ.

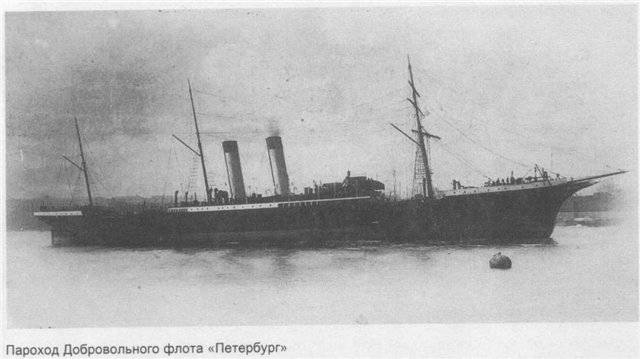

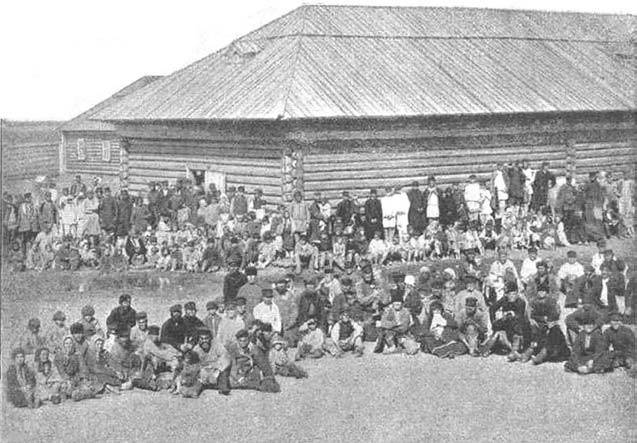

Данная статья, ни в коей мере не претендуя на всеобъемлющий анализ тех далеких событий, представляет собой попытку разобраться: что же все-таки произошло? Что послужило причиной нашего поражения? Для начала давайте вспомним события, предшествовашие той несчастной войне, чтобы лучше понимать ситуацию, в которой оказались наши предки. Долгие годы, если не века, главным вектором политики Российской империи был вектор европейский. Именно там находились наши враги и друзья, или как теперь принято говорить, стратегические партнеры. Туда мы поставляли наши товары, будь то хлеб, пенька или пушнина. Оттуда мы получали необходимые нам промышленные товары, новые технологии, а также политические идеи (впрочем, о необходимости последних можно поспорить). Но во второй половине XIX века стало очевидно, что восточные рубежи нашей Родины требуют к себе не меньшего внимания. Разумеется, попытки развивать Сибирь и Дальний Восток предпринимались и раньше, но делалось это крайне ограниченными средствами, непостоянно и, я бы сказал, непоследовательно. Закончившаяся в 1857 году Крымская война со всей отчетливостью показала, что подобное положение нетерпимо, и бюрократическая машина Российской империи пришла в движение. Как раз в это время были урегулированы отношения с Цинским Китаем, и нынешний Приморский край стал бурно развиваться. Главными центрами его стали Хабаровск, Николаевск и ставший главной базой Сибирской флотилии Владивосток. Ситуация осложнялась тем, что по сухопутью добраться до этих отдаленных мест было проблематично, а мощного торгового флота у нас, можно сказать, не было. Нельзя сказать, чтобы правительство не отдавало себе отчет в сложившемся положении и не предпринимало никаких мер. Для начала был создан так называемый «Добровольный флот», в задачу которого входила доставка людей и грузов в сии отдаленные места. Кроме того, в случае войны, суда Доброфлота должны были переоборудоваться во вспомогательные крейсера и военные транспорты и тем самым служить отечеству еще и в этом качестве. Люди, знающие историю могут бы возразить: как же так, ведь Добровольный флот создавался на добровольные пожертвования граждан России (что и отразилось в его названии), при чем тут правительство? Однако, как говорят коренные крымчанки и дочери офицеров, не все так однозначно. Да, суда для этой компании покупались на частные пожертвования, но правительство обеспечивало ее заказами, экипажами и щедро субсидировало, в общем-то, убыточные перевозки.  Пароход добровольного флота "Петербург" Другой мерой, призванной радикально решить проблему привязки Дальнего Востока к территории остальной империи, было бы строительство железной дороги соединяющей земли страны в единое целое. Первые проекты подобной магистрали стали появляться практически одновременно с началом строительства железных дорог в России, но по ряду причин осуществить такое масштабное строительство тогда было невозможно. И дело тут не только в косности царского правительства, несомненно, имевшего место быть, но в значительно меньшей степени, нежели об этом писали «классики». Неразвитость промышленности, отсутствие достаточных финансовых средств и масса имевшихся в государстве проблем заставляли правительство тщательно расставлять приоритеты. Действительно, в тех условиях было куда более важно развивать сеть железных дорог в европейской части России, попутно развивая промышленность, экономику и нарабатывая необходимый опыт. Однако к началу 1890-х годов эти задачи были по большей части решены, и правительство приступило к сооружению знаменитого Транссиба. Первую символическую тачку земли на полотно будущей дороги 17 марта 1891 года отвез наш последний самодержец, тогда еще цесаревич Николай Александрович, а курировал стройку непосредственно министр финансов Сергей Юльевич Витте, сам в прошлом железнодорожник.  Сергей Юльевич Витте О последнем следовало бы поговорить особо. В конце XIX — начале XX веков не было среди российской бюрократии более яркой фигуры, нежели Сергей Витте. В свое время мало кому известный чиновник осмелился потребовать немыслимое: уменьшить скорость императорского поезда! Дескать, может случиться авария! Разумеется, никто его слушать не стал, но когда произошло знаменитое крушение царского поезда в Борках, в котором императорская семья уцелела лишь совершеннейшим чудом, о нем вспомнили. Так и началась его стремительная карьера. Сергей Юльевич — крайне неоднозначная фигура в современной историографии. С одной стороны, его хвалят как талантливого финансиста, обеспечившего уверенный рост экономики Российской империи, а с другой — ругают за ряд проводимых под его руководством реформ. В частности, за введение золотого рубля. Впрочем, обсуждение денежной реформы, а равно государственной монополии на водку и других деяний будущего графа Полусахалинского выходит за рамки статьи, но что можно сказать абсолютно точно, так это то, что именно ему принадлежит идея вести последний участок Транссиба по территории Маньчжурии. Многие до сих пор полагают, что именно это решение запустило цепь событий, приведших в конечно итоге к военному конфликту с Японией.  Игнатьев Алексей Павлович Надо сказать, среди государственных деятелей России было достаточно противников этого маршрута. В частности, одним из них был губернатор Амурской области граф Алексей Павлович Игнатьев, отец будущего автора «Пятидесяти лет в строю». По мнению сего достойного мужа, постройкой железных дорог надобно развивать свои земли, а уж никак не соседние. Забегая вперед, можно сказать, что Алексей Павлович был во многом прав. Построенная нами КВЖД давно уже стала собственностью Китая, а проходящая по нашей территории Амурская железная дорога до сих пор служит Отечеству.  Карта КВЖД Впрочем, у сторонников КВЖД были не менее веские аргументы. Во-первых, маршрут через Манчжурию был намного короче, что позволяло сэкономить изрядное количество средств, при том, что стоимость Транссиба, мягко говоря, впечатляла. Во-вторых, железная дорога через китайские территории позволяла в перспективе вести экономическую экспансию в этом регионе. В-третьих (и, как мне представляется, этот аргумент был главным для Витте), этот маршрут позволял как можно скорее вывести железную дорогу на самоокупаемость, а затем и заставить ее приносить прибыль. Дело в том, что российский Дальний Восток вообще и Приморье в частности были довольно слабозаселенными и совершенно неразвитыми регионами, а потому вывозить из них было банально нечего. Манчжурия же, особенно южная, напротив была довольно густо заселена (разумеется, не так, как в наши дни, но все же), а ее богатства были достаточно хорошо разведаны. Забегая вперед, можно сказать, что Витте был в чем-то прав. Хотя сразу после введения в эксплуатацию КВЖД началась война, и весь трафик был занят военными грузами, однако после ее окончания и возвращения с Дальнего Востока наших войск (а это был достаточно длительный процесс) железная дорога перешла к транспортировке местных товаров и уже к 1909 году показала прибыль. И это при том, что как минимум половина трафика проходила через доставшуюся японцам Южно-Маньчжурскую железную дорогу. К слову, помимо ЖД транспортировка грузов осуществлялась еще и речным транспортом по водной системе Амур-Сунгари. И немного цифр. До строительства Транссиба стоимость доставки пуда груза из Москвы во Владивосток составляла 10 рублей через Сибирь и 2 рубля 27 копеек морем из Одессы во Владивосток. Точная стоимость доставки груза по железной дороге, мне, к сожалению, неизвестна. Однако, по некоторым данным, она и после ввода в строй Транссиба была в три раза выше, нежели по морю. Пропускная способность КВЖД и Транссиба не превышала 10 пар поездов в сутки (а на многих участках и того меньше), при том что на железных дорогах Германии и США эта цифра приближалась к 20-25 парам поездов для однопутных дорог и до 40 пар для двупутных. В первый год эксплуатации было перевезено 19896 тыс. пудов частных грузов. Стоимость билета в вагоне первого класса скорого поезда Москва — Порт-Артур равнялась 272 рубля. Стоимость билета в третьем классе пассажирского – 64 рубля. Но хотелось бы затронуть еще один очень интересный вопрос. Как же случилось, что эта российская территория оказалась столь слабо заселена? Как это ни печально, но для ответа на него следует признать: главной причиной этого были порядки в России, той самой, которую мы потеряли. Как я уже писал (и не только я), феодальная Япония встала на путь буржуазных реформ только в 1867 году, то есть после событий, вошедших в историю как революция Мейдзи. Однако мало кто обращает внимание, что Российская империя в этом смысле ушла не очень далеко, потому как у нас эти реформы начались лишь немногим раньше, а именно в 1861 году. Именно тогда у нас отменили такой пережиток феодализма, как крепостное право. Я далек от мысли, что из-за поздней отмены крепостного права мы, как это утверждают некоторые не особо умные люди, отстали от Европы на полтора века. Тем более что Европа большая, и в значительной ее части крепостничество отменили лишь в 1848 году, то есть всего на 13 лет раньше, чем в России. Однако не могу не признать, что эта реформа была во многом формальной и половинчатой, а главным ее недостатком было то, что крестьяне так и остались привязанными к земле. То есть юридически они стали свободны, а фактически превратились в так называемых «временнообязанных». То есть до момента выплаты стоимости земли (изрядно завышенной), они были обязаны жить и вести хозяйство по месту жительства. Что хуже всего, крестьяне даже в теории не могли бросить все и уйти на новое место жительство, благо земли в империи хватало. В «святые 90-е» были пролиты реки крокодиловых слез по поводу колхозников, лишенных паспортов в сталинском СССР, но при этом плачущие забывали (а скорее, никогда не знали), что в царской России ситуация долгое время была аналогичной. Путешествовать по стране можно было только с паспортом, а полиция его выдавала лишь при отсутствии недоимок, то есть задолженностей по налогам и выкупным платежам. Именно поэтому в Российской империи сложилась парадоксальная ситуация. В центральных районах ее крестьяне задыхались от малоземелья, а окраины были крайне слабо заселены, несмотря на обилие свободной земли. Окончательно отменили выкупные платежи только в 1906 году. Тогда же крестьяне получили право самостоятельно выбирать себе место жительства.  Переселенцы ожидают отправки Впрочем, нельзя сказать, чтобы правительство совсем уж не отдавало себе отчет в пагубности подобной политики. Существовали переселенческие программы, попав в которые, русские крестьяне могли переселиться в другое место. Правда, место это определяли чиновники, количество переселенцев было недостаточным, главным образом для того, чтобы «не обижать» получателей платежей, то есть помещиков. Проигранная Русско-японская война и кровавые события первой русской революции 1905-1907 годов заставили правительство вплотную заняться проблемами заселения Сибири и Дальнего Востока, но было поздно. Итак, я полагаю, можно подвести первые итоги. Среди причин нашего поражения были: — совершенно неудовлетворительное развитие русского Дальнего Востока, в том числе слабая заселенность территорий; — большая протяженность коммуникаций и недостаточная пропускная способность Транссиба. Продолжение следует… Использованы материалы с сайтов:

|

|

|

|

|

#2 |

|

|

О причинах поражения в Русско-японской войне. Часть 2. Выбор военно-морской базы

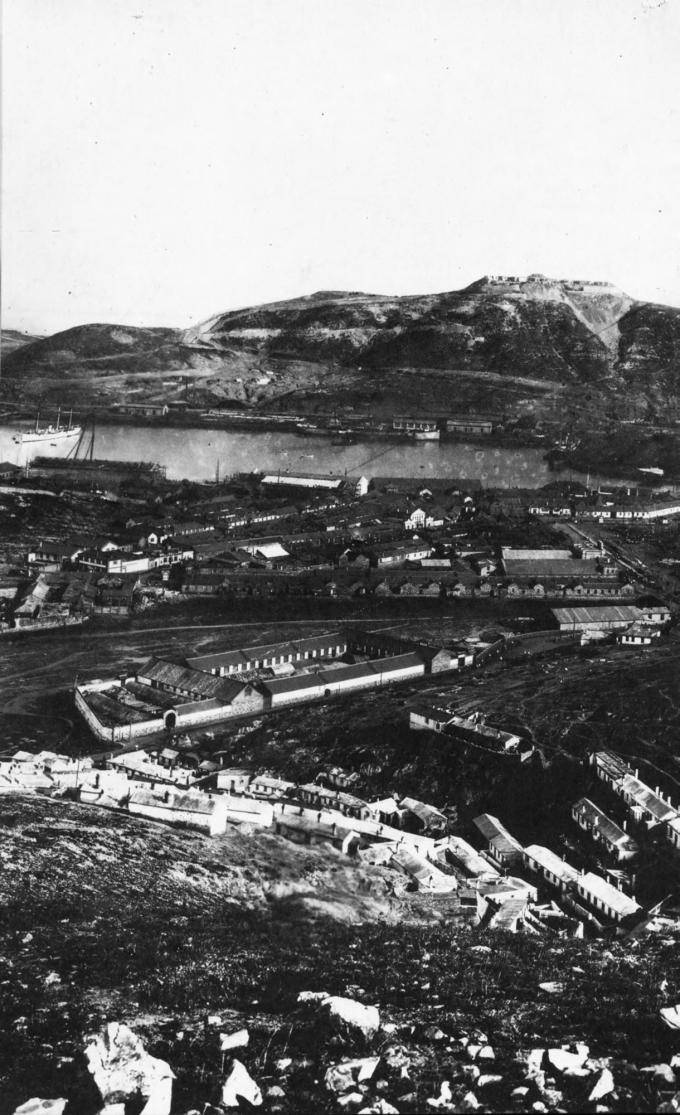

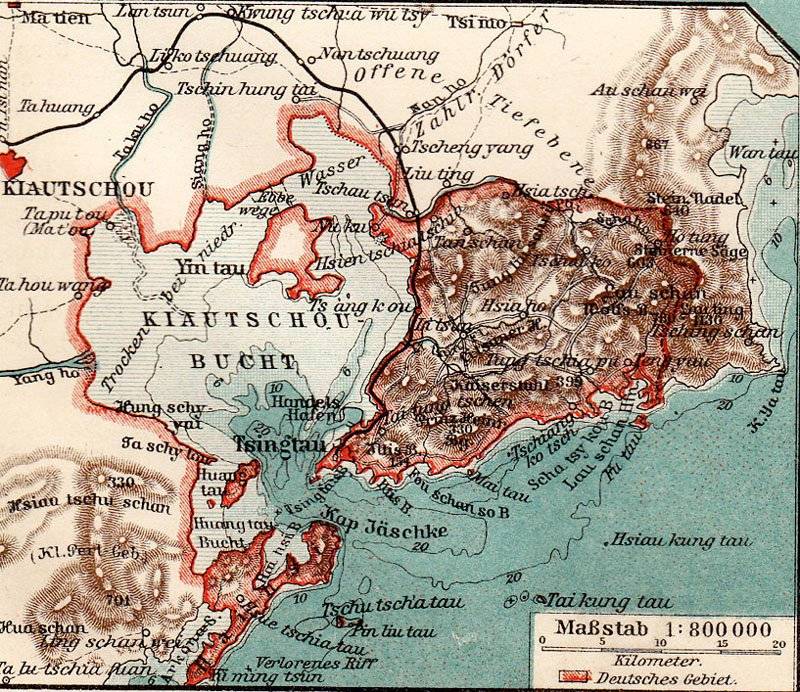

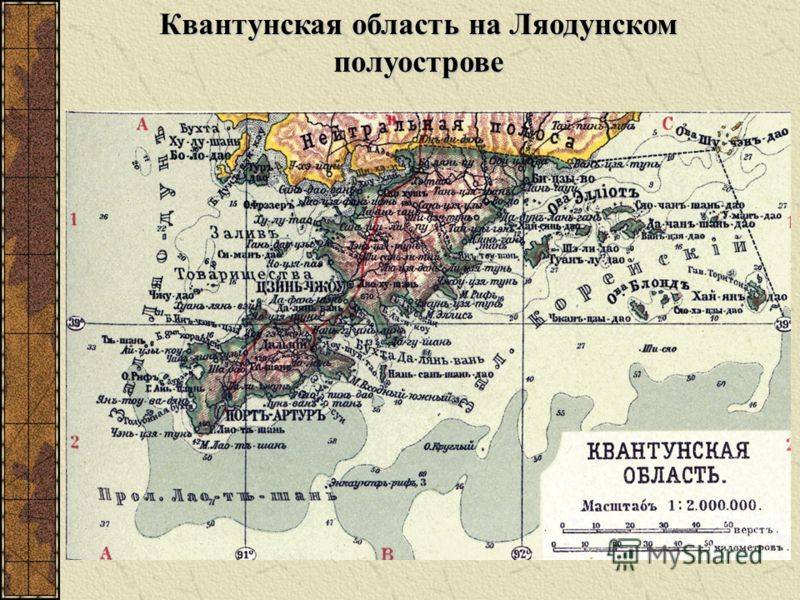

Среди причин поражения в Русско-японской войне многие историки, в том числе весьма почтенные, называют неудачный выбор главной базы для российского Тихоокеанского флота. А именно – Порт-Артура. Дескать, и расположен он неудачно, и сам по себе неудобен, и вообще… А как же случилось, что из множества портов в Юго-Восточной Азии наши предки выбрали именно китайский Люйшунь, неужели у них не было иного выбора?  Панорама Порт-Артура начало ХХ века Идея приобретения «незамерзающего порта» на Дальнем Востоке возникла у русского правительства задолго до описываемых событий. Имеющиеся в то время Петропавловск, Ново-Архангельск и Охотск были совершенно неудовлетворительны в смысле базирования достаточно большого корабельного отряда, а другого способа защитить дальневосточные рубежи у нас не было. Во второй половине XIX века после включения в состав Российской Империи Приморья и Приамурья, где имелось несколько достаточно удобных гаваней, ситуация несколько улучшилась, однако нельзя сказать, что кардинально. Дело тут вот в чем: несмотря на все достоинства бухты Золотой Рог, где был основан Владивосток, она была замерзающей и не могла обеспечивать круглогодичного базирования Сибирской флотилии. Но что еще хуже, отсутствовал свободный выход в океан. Я не оговорился, хотя Японское море и соединяет с Мировым океаном целых четыре пролива, но два из них, Татарский и Лаперузов, достаточно сложны в навигационном отношении, а Сангарский и Цусимский легко блокировать, что и случилось во время Русско-японской войны. Что касается действий знаменитого Владивостокского отряда крейсеров, то надо понимать, что они стали возможны лишь потому, что основные силы японского флота были заняты блокадой русских кораблей в Порт-Артуре. Как только русская крепость пала, стремительные набеги эскадры-невидимки на торговые пути Японии тут же прекратились. И если бы вся первая эскадра базировалась во Владивостоке, как это предлагают некоторые… «исследователи», то это лишь облегчило японцам блокирование. Тем более что основные порты и торговые пути островной империи находились (и до сих пор находятся) на её южном побережье. Первую попытку заполучить незамерзающий порт предпринял еще адмирал Лихачев в 1861 году, пославший клипер «Посадник» к берегам острова (точнее, архипелага, ибо островов там все-таки два) Цусима. Договорившись с местным дайме об аренде порта Имодаки, адмирал приказал устроить там угольную станцию. Сказать, что центральное японское правительство в лице сегуната Тогукава было не в восторге от действий русских моряков и своего вассала, значит не сказать ничего. Кроме того, подобная креативность до крайности изумила наших «заклятых друзей» — англичан. Они немедленно принялись протестовать и послали туда свои корабли. Возмущение «просвещенных мореплавателей» легко можно понять, они ведь и сами собирались захватить Цусиму, а тут такое… Особой пикантности этим событиям добавляло еще и то, что русский консул в Хакодате Горшкевич тоже не имел об инициативе адмирала ни малейшего понятия. В общем, все закончилось международным скандалом. Угольную станцию закрыли, корабли отозвали, порт японцам вернули. Правда, у англичан в результате этого происшествия тоже не получилось наложить лапу на Цусимские острова, что с определенной точки зрения нельзя не назвать плюсом. Вскоре в Японии началась так называемая революция Мейдзи. Страна приступила к модернизации, и стало понятно, что следует поискать другой объект для экспансии. После этого в России обратили внимание на Корею. Страна утренней свежести в ту пору была в вассальной зависимости от дряхлеющей Цинской империи. С другой стороны на ее богатства с вожделением поглядывали японцы. И, разумеется, от них не отставали державы европейские, прежде всего Великобритания. В 1885 году повторилась история с Цусимой. Мы (а также Китай и Япония) не позволили англичанам занять порт Гамильтон, но и сами не получили ничего, кроме морального удовлетворения. К тому времени становилось все яснее, что главным нашим противником на Дальнем Востоке будет все более крепнущая Япония, и после победы последней над Китаем в войне 1894-1895 годов стало ясно, что дальше так жить нельзя. Российскому флоту нужна база. Моряки быстро сформулировали свои требования, среди которых были: 1) Незамерзающая гавань. 2) Близость к предполагаемому театру военных действий. 3) Просторная и глубокая бухта. 4) Выгодное для береговой и сухопутной обороны естественное положение. 5) Наличие путей сообщения и средств связи. Порта, идеально соответствующего всем этим требованиям, не было. Тем не менее, русские корабли разошлись по дальневосточным портам с целью определить наивыгоднейший вариант для размещения военно-морской базы. По итогам этих изысканий наши адмиралы предложили занять: Тыртов С.П. – Киао-Чао (Циндао). Макаров С.О. – Фузан. Чихачев Н.М. – Порт Шестакова. Дубасов Ф.В. – Мозампо. Гильтенбрандт Я.О. – остров Каргодо. Интересно, что все эти порты, кроме предложенного Тыртовым (который в скором времени займет пост управляющего морским министерством) Киао-Чао, расположены в Корее, с той лишь разницей, что Фузан, Мозампо и Каргодо расположены на юге полуострова, а Порт Шестакова — на его северо-восточном побережье. С точки зрения стратегического положения наивыгоднейшими, несомненно, являлись порты на юге Кореи. Размести мы там базу, из нее можно было бы легко контролировать Цусимский пролив или, как его еще называли, дальневосточный Босфор. То есть, по крайней мере, три пункта из перечисленных выше требований были бы выполнены. Но, к сожалению, этого совершенно нельзя сказать о двух последних пунктах из списка. Устроить достаточно надежную оборону рядом с японскими базами в короткое время было бы вряд ли возможно, а уж протянуть железную дорогу через всю Корею… То есть сделать это все, конечно, можно, году так примерно к 1907-1909, но будет ли у нас на это время? Если помните, то просто концессия на лесоразработки в районе реки Ялу вызвала у японцев приступ злобы. Так что уж тут говорить о тянущейся через всю Корею железной дороге со всеми ее атрибутами. То есть рабочими, администрацией и военной охраной (разбойников в Корее ничуть не меньше, чем в Маньчжурии). Разумеется, автор статьи помнит, что в то время у нас с корейским королем были очень близкие отношения, и какое-то время он даже скрывался в нашем посольстве от своих недоброжелателей. Наши офицеры тренировали корейскую армию, наши дипломаты защищали интересы короля перед иностранными государствами, но, к сожалению, на этом все. Никакого сколько-нибудь значимого экономического проникновения в Корею не было. Да и вряд ли наши коммерсанты могли бы на равных конкурировать там с японцами, европейцами и американцами. Строящаяся железная дорога, разумеется, могла исправить эту ситуацию и… вызвать еще больше конфликтов со всеми заинтересованными сторонами. Иными словами, лишь приблизить начало войны, причем в еще менее выгодной военно-политической обстановке. Что касается Порта Шестакова, то ситуация с ним несколько отличается. Во-первых, он достаточно близок к Владивостоку, и протянуть к нему железную дорогу можно куда быстрее. Во-вторых, по той же причине его легче укрепить или оказать помощь в случае нападения противника. В-третьих, он находится на самом севере Кореи, в наименее богатой ее части, и смириться с присутствием та русских нашим заклятым друзьям было бы значительно легче. Но, к сожалению, преимущество перед уже имеющимся у нас Владивостоком только одно: Порт Шестаков не замерзает. В остальном у него тот же самый неустранимый недостаток. Расположенный в нем флот будет легко заблокирован в пределах Японского моря и, соответственно, не сможет оказать ни малейшего влияния на ход военного конфликта. Повторюсь, на северном побережье Японии нет критично значимых для ее экономики портов и населенных пунктов. Перехват же каботажных пароходов, рыболовецких судов и обстрел незащищенных участков побережья будет, конечно, неприятен, но совершенно не смертелен для островной империи. Таким образом, можно согласиться с русским правительством, не ставшим захватывать порт в Корее и ограничившим экспансию Китаем.  Среди предложенных адмиралами портов в Китае находился только один – Киао-Чао. Надо сказать, что будущая германская колония, расположенная на южной оконечности Шаньдунского, имела массу достоинств. Тут и удобная бухта Чзяочжоу, вход в которую прикрывала построенная впоследствии крепость, и близкие богатые месторождения угля и железа, и весьма выгодное стратегическое положение. Когда русское правительство отказалось от ее занятия, это тут же сделали немцы, и не случайно. Однако был у Киао-чао один недостаток, который начисто перечеркивал ее достоинства. В силу географического положения ее было совершенно невозможно в приемлемые сроки связать с КВЖД. К тому же защищать Маньчжурию с берегов Шандуна не слишком удобно. Так что отказ от будущего Циндао представляется автору настоящей статьи вполне оправданным. Если уж взялись осваивать Маньчжурию, то надо осваивать ее. Тем более что там хватало и богатых месторождений угля, и других богатств.  И вот тут возникла идея занять Порт-Артур, который ранее не рассматривался в качестве военно-морской базы. А кстати, почему не рассматривался? Каких качеств ему не хватало? Давайте припомним выдвинутые требования. Первый пункт — незамерзающая гавань. Есть. Второй пункт — близость к предполагаемому театру военных действий. Тоже есть. Третий — просторная и глубокая бухта. Вот тут хуже. Внутренний рейд мелок и нельзя сказать, что просторен. Четвёртый — выгодное для береговой и сухопутной обороны естественное положение. Тут как сказать. Западный берег Ляодунского полуострова скалист и не слишком подходит для высадки, а вот на востоке прекрасный Талиенванский рейд, потенциально опасный с точки зрения высадки десанта. Ну, и пятый пункт. Наличие путей сообщения и средств связи. Чего нет, того нет. Но если посмотреть без предвзятости, последний пункт легче всего исправить. В принципе, Порт-Артур как бы не единственный порт, который было достаточно легко связать с КВЖД, что и было сделано. Четвертый пункт при ближайшем рассмотрении тоже не является критичным. Как ни удобен для высадки десанта Талиенванский рейд, японцы там высадились только после того, как подошли туда посуху. А узкий Цзинчжоуский перешеек весьма удобен для сухопутной обороны. Другое дело, что его не удосужились укрепить как следует, а командовавший его обороной генерал Фок не смог (или не захотел) организовать прочную оборону на имеющихся у него позициях. В общем, если смотреть непредвзято, то остается только один недостаток. Это неудобная и мелкая гавань, выход из которой возможен лишь во время прилива. Конечно, поскольку база, прежде всего — военно-морская, то этот недостаток начисто перечеркивает все прочие достоинства, но… а так ли он неустраним? И если хорошенько поразмыслить, то нельзя не признать, что исправить его можно. Собственно, владевшие им китайцы вполне осознавали неудобства гавани, для чего начали работы по ее расширению и углублению. И надо сказать, что добились определенных успехов на этом поприще. Размеры и глубина внутреннего рейда были ими существенно увеличены, что, в общем-то, и позволило базироваться в Порт-Артуре нашей довольно-таки немаленькой Первой Тихоокеанской эскадре. Что касается выхода на внешний рейд, то при желании его тоже можно было углубить. Более того, вполне можно было сделать еще один выход из внутреннего рейда. И такие работы начались, хотя, к сожалению, так и не были доведены до конца. Японская карта. Май 1904. Хорошо виден незаконченный канал через Тигровый полуостров. В данном виде он годится только для миноносцев, но... Кроме того, эти работы можно было и не делать. Раз уж мы арендуем весь Ляодунский полуостров, то можно было устроить базу и в самом Талиенване. Ну, а почему нет? Рейд там шикарный. На мысах Дагушань и Входной-Восточный, а также на островах Сан-Шан-Тао можно было устроить батареи, которые держали бы под обстрелом всю прилегающую акваторию, включая торговый порт Дальний. Кстати, пару слов о нем. Принято считать, что строительство этого порта было едва ли не прямой диверсией от всесильного министра финансов С.Ю. Витте. Дескать, подлец, взял да и построил не с того не с сего порт рядом с Порт-Артуром, которым и воспользовались коварные враги. Вообще-то, это не совсем так. Точнее, совсем не так. Строительство коммерческого порта было одним из условий, на которых остальные заинтересованные игроки соглашались признать занятие Порт-Артура. В принципе, их можно понять. Уж коли Порт-Артур станет военно-морской базой, то путь в него коммерческим судам будет заказан. И что же теперь, прибыль терять? Ну а то, что Минфин построил нужный ему порт быстрее, чем военное ведомство крепость, так это вопрос не столько к финансистам, сколько к военным. Когда их (военных) клюнул жареный представитель семейства куриных, они за полгода возвели больше укреплений, чем за предшествовавшие пять лет. И то что, коммерческий порт оказался беззащитным, кстати, тоже. Заниматься обороной не дело Минфина, для этого есть свое ведомство. Так что все, что можно поставить в вину Сергею Юльевичу, так это то, что он забыл поговорку: поспешай медленно. Не стоило в этом деле торопиться. Подождал бы Дальний, который очень многие совершенно справедливо называли «Лишний». В общем, вариантов было не то чтобы много, но все же больше, чем один. Но выбрали в результате самый бюджетный. В принципе правительство можно понять. В Порт-Артуре уже есть какой-никакой порт, док, мастерские, укрепления, батареи. Почему бы это все не использовать? То, что скупой платит дважды, как обычно, забыли. Экономия съела большой док для броненосцев, укрепления, способные выдержать обстрел крупнокалиберных орудий (решили, что больше шестидюймовых у осаждающих не будет). Внешние обводы крепости и ее гарнизон также были существенно сокращены. Первый проект предусматривал строительство укреплений на линии Волчьих гор примерно в восьми верстах от Старого города. Однако этот план не был принят и был составлен новый. По нему линия фортов должна была идти в четырех с половиной верстах от окраин города и идти по линии Дагушань — Драконов хребет – Панлуншан – гора Угловая – гора Высокая – высота Белый Волк. Эта линия сухопутной обороны соответствовала требованиям прикрытия ядра крепости от бомбардирования, но имела протяжение около 70 км и требовала 70-тысячного гарнизона и 528 орудий сухопутного вооружения, не считая вооружения берегового и резервного. К сожалению, это было признано чрезмерным. Межведомственное совещание созванное по этому поводу проект не одобрило и высказало пожелание, чтобы вообще гарнизон Квантуна не превышал имевшегося там числа штыков и сабель, а именно 11300 человек, дабы «организация охраны полуострова не являлась чрезмерно дорогой и опасной в политическом отношении». Для этого в Порт-Артур был командирован «гений» русской фортификации полковник Величко. Профессор Николаевской академии был еще и практикующим военным инженером и отличался патологической склонностью к сокращению линии фортификационных обводов крепостей (Владивосток, Порт-Артур) в ущерб их обороноспособности, проектируя строительство фортов в более низких местах ввиду господствующих высот, которые оставлял незанятыми (к большой радости неприятеля). Это сыграло роковую роль в истории крепости Порт-Артур и создало невероятное количество проблем во Владивостоке, где господствующие высоты пришлось занимать полевыми укреплениями уже во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. Таким образом, директива военного ведомства была выполнена, а деньги сэкономлены. Панорама внутреннего рейда Порт-Артура Все это, конечно, негативно сказалось во время обороны Порт-Артура, но напрямую с выбором военно-морской базы не связано. Выбери правительство любой другой порт, от привычки экономить там, где это не нужно, оно вряд ли бы избавилось. В заключение нельзя не отметить еще одно обстоятельство. Как это часто бывало в нашей истории, не обошлось без «заклятых друзей» – англичан. В ноябре 1897 года русский посланник в Китае Павлов с тревогой телеграфировал об активизации английской эскадры в северной части Желтого моря. Один из ее крейсеров заходил в Порт-Артур с целью удостовериться, нет ли там русских кораблей. Проникновение англичан в Маньчжурию, которую русское правительство считало зоной своих интересов, менее всего отвечало нашим планам. Так что судьба Порт-Артура была решена. После множества дипломатических маневров и прямого давления на китайское правительство было получено согласие на аренду Ляодунского полуострова Российской империей. Говоря по совести, автор настоящей статьи достаточно прохладно относится к конспирологическим теориям о вечно гадящей нам англичанке. Но нельзя не отметить, что без жителей Туманного Альбиона не обходилось ни одно сколько-нибудь важное событие в мире. Были ли их действия провокацией с целью заставить нас занять невыгодную в военном отношении базу? Не думаю. А вот подогреть конфликт с Японией, которая совсем недавно благодаря нашему вмешательству лишилась плодов победы над Китаем, в том числе и Порт-Артура? Как говорится, highly likely. В общем, если говорить о причинах нашего поражения в Русско-японской войне, то я не стал бы считать таковой неудачный выбор ВМБ. Порт-Артур имел свои достоинства, а недостатки его вполне можно было исправить. Но вот недальновидность, проявленная нашим правительством, привычка экономить в ущерб делу и несогласованность действий различных ведомств, несомненно, были среди причин поражения. Использованные материалы

|

|

|

|

|

#3 |

|

|

О причинах поражения в Русско-японской войне. Часть 3. Дела флотские

Еще одной из причин поражения России в Русско-японской войне считается состояние ее флота. Причем критикуется все, от проектов кораблей до системы подготовки личного состава. И, разумеется, достается флотскому командованию, проявившему, по мнению многих критиков, просто эпическую некомпетентность, глупость, а иногда и трусость. Что же, пожалуй, с руководства российским флотом мы и начнем. Итак, прошу любить и жаловать: капитан первого ранга Николай Романов. Да-да, вы не ослышались, именно капитан первого ранга. Дело в том, что наш последний государь так и не успел стать генералом в царствование своего отца Александра III и потому остался полковником. Однако занимаясь флотскими делами, он неизменно надевал мундир капитана первого ранга и любил подчеркнуть, что он человек флотский, в отличие от иных и прочих. Что можно о нем сказать как о руководителе? Ну, как это ни прискорбно, глубоких познаний в морском деле он не имел. Знакомство его с флотской спецификой ограничивалось достаточно долгим морским путешествием на крейсере «Память Азова», закончившимся приснопамятным инцидентом в Оцу. Конечно же, никто не назначал наследника престола стоять «собаку» в штормующем море или определять местоположение корабля с помощью секстанта, но с другой стороны, а так ли это все нужно будущему главе государства? Но в любом случае, цесаревич побывал на будущем театре военных действий, ознакомился с потенциальным противником и даже едва не погиб от удара саблей местного полицейского. Трудно сказать, какие выводы он сделал из всего этого, однако в полном неведении его не упрекнешь. Что можно сказать совершенно определенно, море вообще и флот в частности Николай Александрович любил и денег на него не жалел. По долгу службы ему приходилось входить в происходящее в морском ведомстве. Давать имена строящимся кораблям, утверждать назначения адмиралов и старших офицеров, участвовать в спусках на воду и торжественных смотрах. В общем, он был в курсе большинства дел и, так сказать, держал руку на пульсе. При этом нельзя сказать, чтобы он как-то давил на своих подчиненных, вмешивался в течение службы или что-то менял по своему усмотрению. В чем нашего последнего государя императора трудно упрекнуть, так это в волюнтаризме. Он старался выслушать всех и ничем не проявлять при этом своего согласия или же, напротив, неудовольствия. Единственное, что автор настоящей статьи может припомнить в качестве вмешательства, так это высказанное им «непременное желание» иметь еще один крейсер по типу «Россия». Надо сказать, что эти крейсера уже тогда выглядели совершеннейшим анахронизмом, но против воли царя не попрешь, и наш флот таки пополнился одним из самых красивых своих кораблей. Но это ладно, в конце концов, разбираться в типах котельных установок, способах бронирования и устройстве артиллерийских башен – не царское дело. Его дело — назначать людей, которые бы в этом всем понимали, и спрашивать с них, но… Как мне представляется, наш последний самодержец был человеком весьма образованным, воспитанным, можно даже сказать добрым. Во всяком случае, специально зла он никому не делал. Нельзя также сказать, чтобы он бы слабохарактерным, хотя его часто в этом упрекали. Как писал о нем Евгений Тарле, все эти сибирские старцы, отставные ротмистры и тибетские целители, якобы имевшие на него влияние, всегда желали того что желал сам Николай до их пришествия. И не было ни одного ротмистра, прорицателя или колдуна, кто бы хоть в чем-то разошелся с пристрастиями государя и сохранил после этого свое «влияние». Другое дело, что государь не любил (возможно, в силу своего воспитания или по каким-то другим причинам) отказывать близким ему людям. Поэтому ему было проще отправить министра в отставку, чем объяснять, чем он конкретно недоволен. Но все эти его положительные качества совершенно перечеркивались одним обстоятельством: Николай Александрович совершенно не умел разбираться в людях. И поэтому довольно часто выбирал для своих планов худшего исполнителя из всех возможных. И лучше всего это видно по непосредственному руководителю морским ведомством, августейшему дяде императора, генерал-адмиралу и великому князю Алексею Александровичу. Строго говоря, назначил на этот пост не сам Николай, а его отец – император Александр III Миротворец. В 1881 году, когда он, после убийства императора Александра II вступил на престол, он первым делом отправил в отставку всех министров своего отца. В том числе своего дядю — великого князя Константина Николаевича. Начались так называемые контрреформы, и терпеть известного своим либерализмом родственника новый император не собирался. На тот момент единственным великим князем носящим морскую форму был его брат Алексей Александрович. Он и стал новым главным начальником флота и морского ведомства, а с 1883 года и генерал-адмиралом. В отличие от своего племянника, он в свое время изведал все «прелести» корабельной жизни. Будучи в плавании под командованием знаменитого адмирала Константина Николаевича Посьета, гардемарин Романов драил палубу, стоял на вахтах, как днем так и ночью, был стажером-дублером на всех командных и исполнительных должностях. (При том, что чин мичмана великий князь получил еще в семилетнем возрасте.) Затем он прошел все ступени морской службы, участвовал в заграничных походах, обогнул мыс Доброй Надежды, был старшим офицером фрегата «Светлана», терпел кораблекрушение, отказавшись при этом первым покинуть тонущий корабль. В Русско-турецкую войну не без успеха командовал морскими командами на Дунае. В общем, все шло к тому, что флот в его лице получит, к вящей славе Отечества, прекрасного и знающего руководителя, но… этого не случилось. Увы, достигнув высших чинов, Алексей Александрович стал совсем другим человеком. По словам его двоюродного брата Александра Михайловича, «великий князь Алексей Александрович, пользовался репутацией самого красивого члена Императорской семьи, хотя его колоссальный вес послужил бы значительным препятствием к успеху у современных женщин. Светский человек с головы до ног, le «Beau Brummell», которого баловали женщины, Алексей Александрович много путешествовал. Одна мысль о возможности провести год вдали от Парижа заставила бы его подать в отставку. Но он состоял на государственной службе и занимал должность не более не менее, как Адмирала Российского Императорского флота. Трудно было себе представить более скромные познания, которые были по морским делам у этого Адмирала могущественной державы. Одно только упоминание о современных преобразованиях в военном флоте вызывало болезненную гримасу на его красивом лице. Не интересуясь решительно ничем, что бы не относилось к женщинам, еде или же напиткам, он изобрел чрезвычайно удобный способ для устройства заседаний Адмиралтейств-совета. Он приглашал его членов к себе во дворец на обед, и после того как наполеоновский коньяк попадал в желудок его гостей, радушный хозяин открывал заседание Адмиралтейств-совета традиционным рассказом о случае из истории русского парусного военного флота. Каждый раз, когда я сидел на этих обедах, я слышал из уст великого князя повторение рассказа о гибели фрегата «Александр Невский», происшедшей много лет тому назад на скалах датского побережья вблизи Скагена». Нельзя сказать, чтобы во времена управления морским ведомством великим князем Алексеем дела совершенно остановились. Напротив, строились корабли, порты, проводились реформы, увеличено число экипажей, эллингов, доков, но все это скорее можно отнести к заслугам его заместителей – «управляющих морским министерством». Пока ими были люди дельные, Пещуров, Шестаков, Тыртов, все обстояло, по крайней мере, внешне, относительно благополучно. Но, несмотря на них, здоровое тело флота медленно, но верно разъедала ржа формализма, косности, мелочной экономии, которые и привели в конечном счете к Цусиме. Но каким образом сложилась такая нетерпимая ситуация? По мнению автора, искать причины следует начать во времена управлением военно-морским ведомством великого князя Константина Николаевича. Брат царя-реформатора был человеком незаурядным. Под его руководством на смену деревянному парусному русскому флоту пришел флот паровой и броненосный. Кроме того, он руководил Государственным советом, был председателем комитета по освобождению крестьян, а также наместником в Царстве Польском. Несмотря на то, что в целом русский флот и промышленность очень серьезно уступали таковым в Европе, строящиеся корабли были вполне на уровне зарубежных аналогов, а случалось и превосходили их. Скажем, именно в России впервые была воплощена идея броненосного крейсера. Или построен сильнейший на тот момент броненосец «Петр Великий». Были, впрочем, и неоднозначные проекты вроде круглых броненосцев-поповок, но в целом, не кривя душой, можно сказать, что русский флот при нем старался идти в ногу со временем и находился если не на острие прогресса, то где-то совсем рядом. Но был в этом всем один очень серьезный изъян, негативно сказавшийся на последующих событиях. Когда Константин Николаевич возглавил русский флот, шла Крымская война. Затем, после заключения мира, его брат начал «Великие реформы». Казна находилась в крайне стесненном положении, и великий князь решил, что в целях экономии бюджет Морского ведомства останется неизменным, то есть десять миллионов рублей. Это, разумеется, в тех условиях было правильным решением, однако подобная скудость финансирования не могла не сказаться на способах хозяйствования в министерстве. Одним из следствий этой экономии был совершенно чрезвычайные сроки строительства новых кораблей. Скажем, броненосный фрегат «Князь Пожарский» строился более девяти лет, «Минин» — тринадцать, «Генерал-Адмирал» и «Герцог Эдинбургский» (те самые — первые в мире броненосные крейсера) соответственно пять и семь лет. Упомянутый выше «Петр Великий» — девять лет. Кроме всего прочего, это привело к тому, что когда началась война с Турцией на Черном море, за исключением поповок не было флота вовсе, а послать корабли с Балтики, проведя новую «экспедицию в архипелаг», не представлялась возможным. Тогда вышли из положения вооружив коммерческие пароходы пушками и импровизированными миноносками – минными катерами. На этих утлых суденышках русские моряки добились совершенно невероятного – завладели морем, воюя против новейших броненосных судов, построенных для Турции в Англии. Кто не слышал тогда о геройстве молодых лейтенантов Степана Макарова, Федора Дубасова, Николая Скрыдлова? Кто не восхищался их безумными атаками, ведь на катере надо было подойти к вражескому кораблю вплотную и, опустив мину на не таком уж длинном шесте, взорвать ее, рискуя собственной жизнью. А разве не героем был лейтенант Зиновий Рожественский, вставший к орудиям вместо вышедшего из строя артиллериста «Весты» и ведший огонь, пока турецкий броненосец не прекратил погоню?  А.П. Боголюбов. Атака турецкого парохода миноносной лодкой «Шутка» 16 июня 1877 года Пройдет менее тридцати лет, и эти лейтенанты станут адмиралами и поведут в бой корабли уже в совсем другой войне. Макаров, к тому времени известный моряк, ученый-гидрограф, артиллерист, новатор во многих областях морского дела, от устройства службы до работ по непотопляемости кораблей, возглавит Тихоокеанский флот после первых поражений. За короткий срок, чуть более месяца, ему удалось почти невозможное: создать из собрания кораблей – боевую эскадру. Внушить уверенность в своих силах растерявшимся после неудачного начала войны людям. Не обошлось, конечно, и без досадных ошибок приведшим к потерям, но не ошибается только те, кто ничего не делают. Одна из этих ошибок – не протраленный вовремя внешний рейд, привела к гибели броненосца «Петропавловск» вместе с ним самим, а так же многими членами экипажа и штаба флота. Рожественский получил под свое командование Вторую Тихоокеанскую эскадру. Составленная в значительной степени из только что построенных боевых кораблей с неопытными экипажами, вторая эскадра совершит свой беспримерный переход на Дальний Восток и почти полностью погибнет в Цусимском сражении. Сам Рожественский будет тяжело ранен в самом начале боя и попадет в плен. Дубасов, командовавший Тихоокеанской эскадрой в 1897-1899 годах, не получит назначения на войну, но будет членом комиссии по расследованию, так называемого, Гульского инцидента. В историю он войдет как Московский генерал-губернатор руководивший подавлением Декабрьского вооруженного восстания. Скрыдлов также был начальником Порт-Артурской эскадры до войны. Под его руководством русские корабли уделяли много времени боевой подготовке и добились в ней больших успехов, однако не сошелся с властным наместником Дальнего Востока Е.И. Алексеевым и был в 1902 году заменен Старком. Увы, после этого русские корабли больше стояли в «вооруженном резерве» и благополучно утратили приобретенные навыки. После гибели Макарова, Николай Илларионович был назначен командующим флотом, однако в осажденный Порт-Артур не успел и сам в море больше не выходил. Попыток прорваться не предпринимал. Оставшимися в его подчинении крейсерами Владивостокского отряда в походах и боях командовали адмиралы Безобразов и Иессен. Но это командующие. А что же офицеры рангом поменьше? К сожалению, можно сказать, что годы рутины и косности, когда главным критерием профессионализма был его величество ценз и «беспорочная служба» не прошли для офицерского корпуса даром. Люди выхолащивались душевно, отвыкали рисковать, брать на себя ответственность. Интересоваться чем-то, что хоть на йоту выходило за рамки обязанностей. Да что там говорить, штурмана эскадры, не первый год базировавшейся в Порт-Артуре так и не удосужились изучить местные условия. Командир «Ретвизана» Щенснович, писал в воспоминаниях, что впервые увидел местные шхеры, когда японцы везли его в плен. А ведь он еще из лучших! Были, конечно, и исключения, не боявшиеся брать на себя ответственность. К примеру, Николай Оттович Эсен, единственный отказавшийся губить подчиненный ему броненосец, и готовивший его к прорыву. Усилиям его не суждено было увенчаться успехом, но он хотя бы попытался. Но были и другие примеры. Скажем, Роберт Николаевич Вирен. Пока он командовал крейсером «Баян», считался одним из самых боевых и инициативных офицеров. Но как только ему на погоны прилетел контр-адмиральский орел, как подменили человека! Куда-то делась и боевитость и инициативность. В советские времена говорили: — нормальный офицер, пока баран на голову не залез (намек на каракуль, из которого делались зимние головные уборы старших офицеров). Похоже, при царе было так же. Возвращаясь к порядкам, царившим в морском ведомстве России, можно сказать, что привычка к мелочной экономии и долгострою идет именно со времен управления великого князя Константина. И что характерно, хотя впоследствии финансирование флота значительно улучшилась, ни экономия, ни долгострой никуда не делись. Но если при прежнем управлении руководство было готово к новаторству, то об Алексее Александровиче этого сказать нельзя. Проектируя крейсера и броненосцы, за образцы брались иностранные проекты, как правило, уже устаревшие, что в совокупности со скоростью работы отечественного судостроения, приводило к весьма печальным результатам. Так, по мотивам германских броненосцев типа «Заксен» были построены балтийские тараны: «Император АлександрII», «Император Николай I» и печально знаменитый «Гангут» (одна пушка, одна мачта, одна труба – одно недоразумение). Прототипом «Наварина» был английский «Трафальгар», а «Нахимова» — «Имперьюз». Тут надо понимать еще, что прогресс в ту пору двигался семимильными шагами и пока корабли строились, появлялось множество новинок, которые морякам хотелось бы внедрить. Однако это приводило к задержкам в строительстве, а за это время появлялись новые усовершенствования. Не говоря уж о том, что не предусмотренные первоначальным проектом и сметой новинки, утяжеляли конструкцию и делали ее дороже. Таким образом, корабли строились долго, стоили дорого и в конечном итоге переставали соответствовать современным требованиям еще на момент постройки. К концу XIX века ситуация несколько улучшилась. Во-первых, до премудрых голов высокого начальства дошла, наконец, та простая истина, что унификация есть благо. Корабли стали строить сериями, что, несомненно, облегчало управление в бою составленному из них соединению. Правда, нельзя сказать, чтобы первые серии получились очень уж удачными. И если броненосцы типа «Полтава» на момент закладки были вполне на уровне, то о «Пересветах» и «Богинях» это сказать довольно трудно. И тут произошло второе озарение: раз уж у нас не всегда получается строить современные корабли по своим проектам, а простое заимствование не приводит к желаемым результатам, то надо заказать перспективные образцы вооружений заграницей и потом растиражировать их на своих верфях. Надо сказать, что к такому выводу наше руководство пришло, ознакомившись с судостроительными программами японцев. Против кого направлены эти милитаристские планы секретом не было, а потому работа закипела. Для удобства, я буду сравнивать наши судостроительные программы с японскими. Тем паче, что вскоре им пришлось стать противниками в бою. Усилия Японии по созданию мощного военно-морского флота достаточно хорошо известны, поэтому о них вкратце. Поначалу Японская Империя закупала военные корабли где только можно без особой системы, в том числе бывшие в употреблении. Скажем «Эсмеральду-1» в Чили, ставшую в японском флоте «Идзуми». Затем попытались давать асимметричные ответы на классические броненосцы имевшиеся у Китая типа «Дин-Юань». В результате получился технический оксюморон под названием крейсера типа «Мацусима». Судите сами, творение маэстро Бертена, скрупулезно выполнившего все пожелания заказчика, логичнее всего назвать «безбронным броненосцем береговой обороны в крейсерском корпусе». Для того чтобы быть крейсером ему не хватало скорости, для броненосца у него отсутствовала броня, а монструозное орудие так за всю карьеру никуда и не попало. Тем не менее, японцы смогли с имевшимся у них паноптикумом выиграть войну с Китаем, накопили некоторый опыт и вскоре бросили сомнительные эксперименты, заказав боевые корабли на лучших европейских верфях, прежде всего в Великобритании. Первые два эскадренных броненосца (если не считать таковым трофейный «Чин-Иен») «Фудзи» и «Ясима» были построены по образцу «Роял Соверен», но с несколько лучшей бронезащитой и ослабленным (305мм орудия вместо 343мм ) главным калибром. Впрочем, последний был более современен, а потому эффективен. Затем последовала пара «Сикисима» и «Хатцусе» типа улучшенный «Маджестик» и еще более усовершенствованные «Асахи» и наконец «Микаса». Вместе они организовали довольно однотипную эскадру и что не менее важно, введя их в строй в 1900-1902 годах японцы успели надлежащим образом обучить экипажи перед войной. Кроме того, японцы построили на европейских верфях ряд довольно специфических кораблей, а именно броненосных крейсеров. Тут надо сделать небольшую сноску. Как указано выше, родоначальником этого класса боевых кораблей была Россия. Построенные у нас корабли этого класса, были, как правило, рейдерами одиночками, предназначенными для прерывания торговли «Владычицы морей» — Англии. Соответственно английские броненосные крейсера были «антирейдерами» и предназначались для их защиты. Для этого у них были внушительные размеры, хорошая мореходность, впечатляющий запас хода. Однако были броненосные крейсера иного предназначения. Дело в том, что предназначенные для линейного боя классические эскадренные броненосцы были слишком дороги, а потребность в такого рода боевых единицах была. Поэтому в странах с ограниченными финансовыми возможностями строили корабли размерами поменьше, с небольшой дальностью плавания и мореходностью, но с сильным вооружением. В Европе таковыми являлись Италия и Испания, но главными покупателями таких «броненосцев для бедных» были, прежде всего, страны Латинской Америки. Причем Аргентина приобретала в основном продукцию итальянских верфей, а именно знаменитые крейсера типа «Гарибальди», а чилийцы отдавали предпочтения продукции Армстронга, где для них построили крейсер «О´Хигинс», который и стал в какой-то мере прототипом для японских «Асам». В общей сложности в Англии построили две пары однотипных крейсеров «Асама», «Токива» и «Идзумо» с «Иватэ», имевших между собой отличия, но тем не менее весьма близких по конструкции. Еще два крейсера со сходными ТТХ были построены во Франции и Германии. Таким образом, у японцев появилась еще одна эскадра однотипных кораблей. Считается, что они собирались использовать их как быстроходное крыло, но ничего подобного за всю Русско-японскую войну так и не случилось. Японские броненосные крейсера во всех боестолкновениях главных сил держались за броненосцами в конце колонны. Исходя из этого, логично предполагать, что японцы потратили свои деньги не слишком продуктивно, ибо за те же деньги можно было построить четверку броненосцев с куда более мощным вооружением и бронированием. Тем не менее, островитяне придерживались на этот счет своего мнения и строительство кораблей подобного класса не прекратили и после войны, разве что кардинально усилив их вооружение. Впрочем, как бы то ни было, «асамоиды» были довольно востребованными кораблями и вполне удачно провоевали всю войну. Тут, как кажется автору настоящей статьи, сыграла роль их универсальность. Неплохое бронирование позволяло ставить эти корабли в линию, а недурная скорость (хотя и не такая большая, как указывалось в ТТХ) позволяла усиливать ими отряды легких бронепалубных крейсеров. С последними в японском флоте был, как бы это помягче… полный швах. Дело в том, что японцы, как и многие другие небогатые страны, предпочитали крейсера, так называемого, эльсвикского типа. Эти небольшие корабли с большими пушками с момента своего появления неизменно очаровывали своими ТТХ потенциальных заказчиков. Но все дело в том, что оборотной стороной высокой скорости и мощного вооружения была слабость корпуса и совершенно неудовлетворительная мореходность. Неудивительно, что англичане, где этот класс кораблей появился, не ввели в состав своего флота ни одного подобного корабля. Таких кораблей у японцев было четырнадцать. Во-первых, это построенная в США пара «Кассаги» и «Читозе» и относительно однотипные с ними англичане — «Такасаго» и «Иошино». Эти довольно быстроходные и современные корабли входили в отряд адмирала Сигето Дева. Именно их в нашем флоте прозвали собачками. Стоящие у трех из них на вооружении восьмидюймовски в теории были грозным оружием, но в течение всей воны так никуда не попали, за исключением одного случая. Другой группой были уже устаревшие корабли ветераны Японо-Китайской войны. «Нанива», «Такачихо» и опоздавший на ту войну, уже упомянутый «Идзуми». Так же к ним можно отнести и формально броненосный «Чиода». Корабли эти были уже старыми и немало послужившими, но, тем не менее, японцы их перед войной капитально отремонтировали и перевооружили современной артиллерией 120-152мм калибра. Третью группу составляли суда японской постройки. «Акицусима», «Сума», «Акаси», «Ниитака» с «Цусимой». Часть из них была достроена во время войны и они имели те же недостатки что и прочие эльсвики, плюс несколько меньшую скорость. Входили они в отряды адмиралов Уриу и Того-младшего и им для боевой устойчивости была просто необходима поддержка асамоидов, ибо без нее они были бы лишь законной добычей русских шеститысячников. Про крейсера типа «Мацусима» я уже упоминал и потому повторятся не стану. Тут внимательный читатель может воскликнуть, а как же японские гарибальдийцы «Нисин» с «Касугой»? Автор, разумеется, помнит об этих кораблях, но помнит он так же и о том, что их приобретение было удачным экспромтом. То есть изначально его не планировалось. А что же русский флот? Узнав о грандиозных японских планах, наше руководство зашевелилось, и в 1898 году в дополнение к судостроительной программе 1895 года была принята новая, которую так и назвали: «Для нужд Дальнего Востока». Согласно этому документу, к 1903 году на Дальнем Востоке следовало иметь 10 эскадренных броненосцев и все броненосные крейсера (за исключением устаревших «Донского» и «Мономаха»), то есть четыре. Десять бронепалубных крейсеров первого ранга и столько же второго. Кроме того, предполагалось построить два минных заградителя и 36 истребителей и миноносцев. Правда, министр финансов Витте сразу же счел потребные на выполнение этой программы ассигнования чрезмерными и добился рассрочки. Теперь выполнение этой программы планировалось на 1905 год, что, конечно же, было слишком поздно. Тем не менее, не следует снимать ответственность и с руководства флотом. Если они так хорошо понимали грозящую опасность, почему бы не перекинуть средства с других направлений. Таких, как строительство ВМБ в Либаве или постройка броненосцев для ЧФ, который и так был на два порядка мощнее своего единственного вероятного противника. Но вернемся к программе. Основой ее должны были стать эскадренные броненосцы водоизмещением около 12000тонн, скоростью в 18 узлов, вооружением из 4 – 305мм и 12 -152 мм орудий. Кроме того предполагалось мощное бронирование и изрядная автономность. Вообще, задавая такие ТТХ, наши адмиралы проявили изрядный оптимизм. Подобное водоизмещение имели наши броненосцы типа «Пересвет», очевидно не отвечавшие новым требованиям. Можно было построить аналогов черноморского «Потемкина-Таврического», но он имел несколько меньшую скорость. Результат всем известен, будучи под впечатлением характеристик заказанного во Франции «Цесаревича» наши адмиралы приняли решение клонировать его на русских верфях, получив, таким образом, проект «Бородино». За этот выбор их не лягнул только ленивый. Действительно, воспроизвести проект маэстро Лаганя было достаточно трудно. Сложный корпус с заваленными бортами, башенное расположение среднекалиберной артиллерии, все это утяжеляло постройку и замедлило ввод кораблей в строй, что негативно сказалось на ходе кампании. Однако в момент выбора проекта этого еще никто не знал, а у «Цесаревича» были и свои сильные стороны: хорошее бронирование, большие углы обстрела орудий среднего калибра, дававшие возможность концентрировать огонь на курсовых углах. В любом случае, ждать дальше нового проекта не было никакой возможности. Балтийский судостроительный завод, чтобы избежать простоя, был даже вынужден построить третий броненосец типа «Пересвет» — «Победу», что трудно назвать хорошим решением. (Подробно достоинства и недостатки этого проекта рассмотрены в цикле статей «Пересвет» — прекрасная ошибка». Уважаемого Андрея Колобова). Но как бы то ни было, все десять броненосцев предусмотренных программой были построены. Три «Пересвета», «Ретвизан», «Цесаревич» и пять типа «Бородино». Большинство их них приняли участие в Русско-Японской войне. Некоторые исследователи задаются вопросом, что было бы, если за основу «бородинцев» приняли другой проект? Скажем «Ретвизан» или «Потемкина Таврического»… Трудно сказать. История не терпит сослагательного наклонения, это я вам как альтернативщик говорю:) Скорее всего, нынешние историки критиковали бы теперь решение отклонить проект Лаганя и строить казематные броненосцы. Итак, десять броненосцев принадлежали к трем различным типам (если считать «Цесаревича» и «Бородино» за один тип, что несколько не верно). Что еще хуже, в Порт-Артур до войны успели только четыре из них. Таким образом, если главные силы японцев имели только два типа броненосцев, то русская эскадры имела таких четыре, что осложняло совместное маневрирование, снабжение и руководство ими в бою. Крейсер "Баян". К. Черепанов Что касается броненосных крейсеров, то разброс типов был ничуть не меньшим. Формально все три русских рейдера относились к типу «Рюрик», но различий они имели ничуть не меньше, поскольку строились в разные годы. Отличалось вооружение, бронирование, типы КМУ и прочее. Большие, не слишком хорошо бронированные, они были превосходными рейдерами, но весьма слабо годились для боя в линии. Впрочем, при Ульсане, «Россия» и «Громобой» с честью вынесли доставшиеся на их долю испытания, а гибель «Рюрика», во многом была случайностью. Золотое попадание, на какие везло Японскому Императорскому флоту, вывело из строя рулевое управление, починить которое так и не удалось. Как бы то ни было, но затонул героический крейсер не от артиллерийского огня противника, а после того как исчерпавший возможности к сопротивлению экипаж открыл кингстоны. Так что можно сказать, что пока русские рейдеры использовались по назначению, им удавалось решать поставленные перед ними задачи. Несколько особняком стоит «Баян». Значительно меньший, чем другие броненосные русские крейсера, но очень хорошо бронированный и довольно быстроходный, он нес почти вдвое меньшее вооружение, чем его японские противники. Тем не менее, следует признать проект «Баяна», как крейсера предназначенного для силовой разведки при эскадре, достаточно удачным. И остается лишь сожалеть, что он остался единственным подобным крейсером в нашем флоте. (Строительство его систершипов после РЯВ, впрочем, трудно назвать разумным решением, но тут ведь, сколько лет прошло!) Увы, броненосные крейсера были всегда довольно дорогими кораблями с неясным в то время предназначением. Поэтому руководство РИФ предпочло строить более дешевые крейсера шеститысячники. Первыми из них, были всем известные «богини», прозванные так поскольку носили имена античных божеств. Корабли, откровенно говоря, получились так себе. Большие, но слабо вооруженные для своих размеров и при этом еще и тихоходные, а потому не способные выполнять возложенные на них функции. Не случайно в Порт-Артурской эскадре «Диану» и «Палладу» моряки без всякого почтения именовали «Дашей» и «Палашей». «Авроре», впрочем, уничижительной клички не досталось, поскольку со времен второй эскадры она имела репутацию отличного корабля. Хотя у Зиновия Петровича было на этот счет свое мнение:) Сообразив, что получилось в результате, под Шпицем рассудили за благо устроить международный конкурс, чтобы по его результатам выбрать наилучший проект. Таким образом, были построены: «Аскольд», «Варяг»и «Богатырь». Последний и стал прототипом для русских крейсеров, из которых на Балтике был построен только один – «Олег». Надо сказать, что получившиеся в результате крейсера индивидуально превосходили любой японский бронепалубник, причем настолько, что даже новейшие «собачки» были для них лишь законной добычей. Но, к сожалению, поодиночке японские крейсера не ходили, а когда была вероятность встречи с противником, их неизменно усиливали «старшими братьями» — «асамоидами». Наши же крейсера напротив были раскиданы по разным соединениям и потому так и не смогли продемонстрировать свое превосходство. В Порт-Артуре был один «Аскольд», во Владивостоке один «Богатырь», во второй эскадре — один «Олег». В Чемульпо тоже оказался один «Варяг», но это скорее к счастью, что только один. К тому же сказывался неустранимый недостаток бронепалубных крейсеров – малая боевая устойчивость. Именно из-за нее, были вынуждены интернироваться «Диана» и «Аскольд» после боя в Желтом море. Так что автор настоящей статьи склонен согласиться с частью исследователей полагавших строительство кораблей этого класса ошибкой. По его мнению, более правильным было бы строить крейсера по ТТЗ «Баяна». Корабли этого типа могли делать все то же самое, что и шеститысячники, но при этом не боятся любого попадания рядом с ватерлинией. Впрочем, у руководства морского ведомства были свои резоны и по программе были построены три «богини», два «Богатыря», а также «Аскольд» и «Варяг». Еще один «Витязь» сгорел на стапеле, но даже с ним получается только восемь крейсеров, вместо запланированных десяти. Можно, конечно, посчитать еще и построенную во Франции «Светлану», но в любом случае план не был выполнен. И наконец, крейсера второго ранга. Прототипом для них должен был стать знаменитый «Новик». Небольшой и не слишком хорошо вооруженный, он был весьма быстроходен и превосходил в этом любой из крейсеров Японии. Мало уступая в скорости миноносцам, он был самым грозным их противником в боях под Порт-Артуром. По его образу и подобию на Невском заводе были построены «Жемчуг» и «Изумруд». Был еще несколько менее скоростной «Боярин» и совсем уж невнятный «Алмаз», который скорее можно было отнести к посыльным судам, нежели боевым кораблям. В любом случае вместо планировавшихся десяти кораблей было построено всего лишь пять. То есть ровно половина. Возможность приобрести корабли крейсерского класса в Китае или Италии так же была упущена. Гибель эскадренного броненосца "Император Александр III". А.А. Тронь Таким образом, можно констатировать: судостроительная программа 1895-98 годов «Для нужд Дальнего Востока» в полном объеме выполнена не была. Строительство боевых кораблей неоправданно затянулось и в конечном итоге, привело к распылению сил, давая возможность японцам бить нас по частям. Кроме того, морское командование не смогло вовремя сосредоточить в Порт-Артуре и имеющиеся боевые корабли. Отряд адмирала Виренеуса состоящий из «Осляби», и «Авроры», а также других боевых единиц, задержался в Красном море и не смог вовремя прибыть на театр боевых действий. Броненосцы «Сисой Великий» и «Наварин» с крейсером «Нахимов» были перед самой войной отправлены на Балтику для ремонта и модернизации, которая к слову так и не состоялась. Без толку болтался в Средиземном море «Император Николай I» только что прошедший капитальный ремонт (но не модернизированный). Вообще, совершенно недостаточное внимание уделялось модернизации устаревших кораблей. Японцы, не пожалевшие на это денег, получили изрядный резерв пригодный для разного рода вспомогательных действий вроде дозоров, обстрела береговых целей и тому подобного. Наши новые боевые корабли в целом отвечали современным требованиям, но и тут имелось свое «но». Построив новейшие броненосцы и крейсера, руководство морским ведомством не смогло обеспечить их современными снарядами, дальномерами и другими необходимыми приборами. Судите сами, русский двенадцатидюймовый снаряд при весе 332 кг имел от 1.5 до 4 кг взрывчатого вещества в бронебойном и 6 кг в фугасном снаряде, японский же при весе около 380 кг имел, соответственно, 19,3 кг в бронебое и 37 кг в фугасе. О каком равенстве боевых возможностей может идти речь? Что касается новейших дальномеров Барра и Струда, то на многих кораблях первой эскадры их просто не было, а на других стояло по одному такому прибору. Также пресловутая экономия не дала вести планомерную боевую подготовку, вынуждая броненосцы и крейсера значительную часть времени проводить в так называемом «вооруженном резерве». К примеру, крейсер «Диана» провел в нем перед войной одиннадцать месяцев!!! Также не удалось создать материально-техническую базу, необходимую для обеспечения боеготовности новейших кораблей. Не было дока, способного вместить броненосцы, и в случае повреждений их были вынуждены ремонтировать с помощью кессонов. В общем, несмотря на затраченные силы и средства, флот к войне оказался неподготовленным. Продолжение следует… Использованные материалы: Тарле Е. История территориальных захватов XV—XХ веков. Романов А. Воспоминания великого князя Александра Михайловича Романова. Белов А. Броненосцы Японии. Сайт

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| вмф |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Пять причин поражения белых в Гражданской войне | ezup | Исторические взгляды на развитие страны | 0 | 28.11.2018 10:42 |

| Ночные атаки миноносцев в Русско-японской войне. Окончание | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 08.09.2018 17:33 |

| Ночные атаки миноносцев в русско-японской войне | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 31.08.2018 21:09 |

| 300 лет армейской кухни. Реформы. От Русско-японской до Первой мировой | ezup | Военный архив | 0 | 19.08.2018 18:50 |

| Японской мудрости пост | ezup | Краткость - сестра таланта | 0 | 03.03.2015 10:45 |

Линейный вид

Линейный вид