RUFOR.ORG

»

Опытный штурмовик специального назначения М-25 «Адский косильщик» (СССР)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

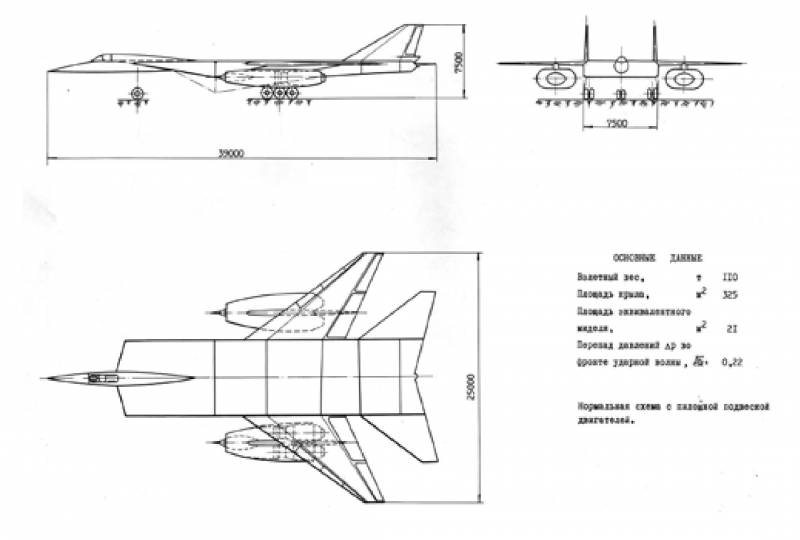

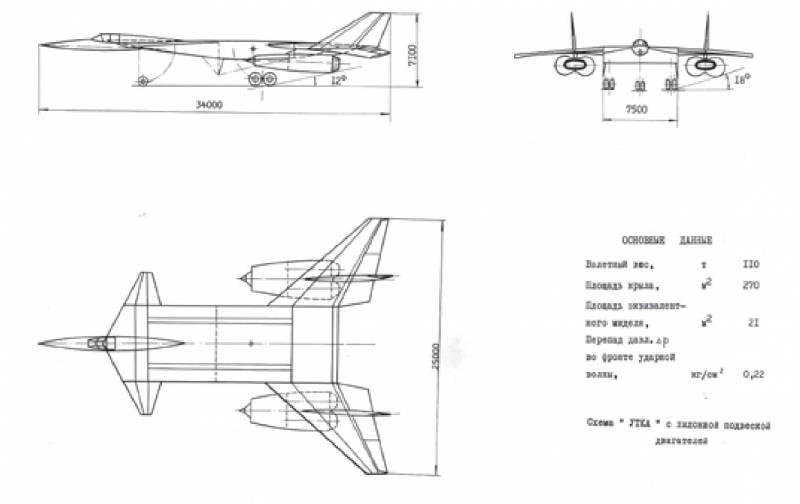

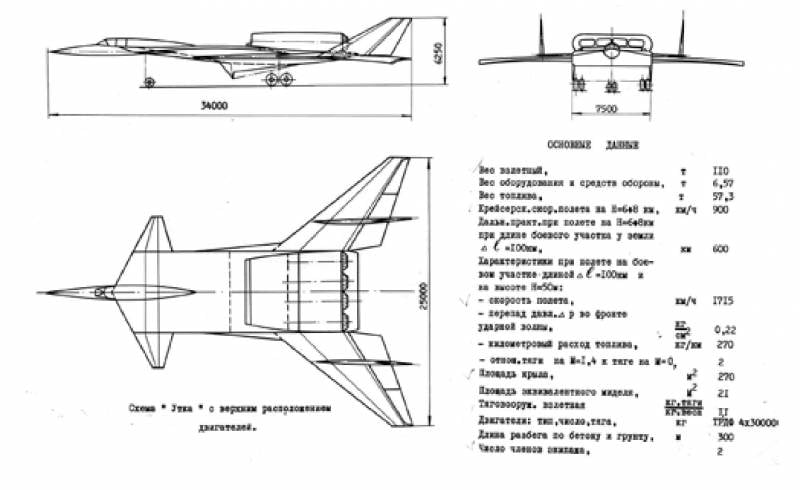

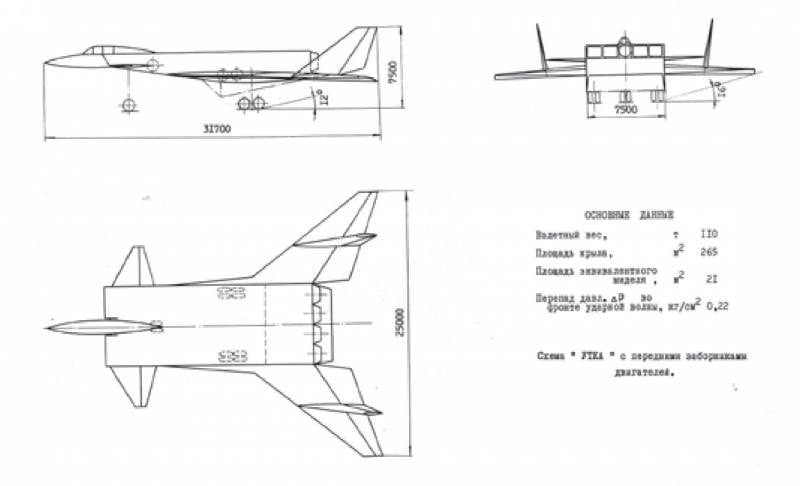

Реперной точкой работ по самолёту М-25 «Адский косильщик» («Тема 25. Штурмовой самолёт специального назначения с ударной звуковой волной»), которую сохранила история, следует считать 17 июня 1969 года, когда научно-технический совет МАП (Министерство авиационной промышленности) по предложению академика Владимира Васильевича Струминского, директора ИТПМ (Институт теоретической и прикладной механики СО АН СССР), принял решение о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по «самолёту специального назначения с ударной волной» (ССН). Для начала разберёмся в физической сущности «ударной волны». При полёте обычного самолёта со сверхзвуковой скоростью часть кинетической энергии летящего самолёта затрачивается на создание сложной системы скачков уплотнения и областей высокого и низкого давления. Наиболее интенсивные скачки уплотнения создаёт носовая часть. Последующие возмущения либо догоняют головной скачок, либо настигаются хвостовым скачком. Таким образом, уже на небольшом расстоянии от самолёта система скачков уплотнения превращается в двухскачковую систему. За головным скачком давление воздуха скачкообразно возрастает, а затем резко уменьшается существенно ниже атмосферного. Изложенная для простоты плоская модель в действительности является пространственной и имеет форму конуса. В ударной волне, создаваемой конструкцией самолёта, происходит высвобождение значительного количества энергии. Это явление знакомо и нередко приводит, даже при полёте самолётов со сверхзвуковой скоростью на большой высоте, к лёгким разрушениям, например, выбитым стеклам и незначительным травмам животных. Причём интенсивность различных воздействий тем больше, чем меньше расстояние до летящего самолёта. Неизбежен вопрос, без которого, как учит история, человечество себя не мыслит - можно ли использовать эту разрушительную энергию в целях создания супер оружия, если усилить эффект. Что делать, от создания средств убийства мир не избавится, надо полагать, никогда. Совершенно очевидно, что всегда найдутся специалисты, которые займутся решением любой проблемы. На основании сказанного горе-информаторы к проекту ССН приклеили прозвище «Адский косильщик», так ведь солдаты ещё в позапрошлом веке прозвали пулемёт сэра Хайрема Максима. В 20 веке военные задумались, возможно ли от самолёта с ударной волной получить более разрушительный, более массовый результат. К тому же это было время «холодной войны», которое характеризуется как время отчетливого познания человечеством вероятных результатов ядерной бойни и убийственной радиации, хоть до Чернобыля ещё далеко. А ударная волна - это так называемое «чистое оружие», правда, не менее злое, чем ядерное. В этой идее «ястребов» прельщает сохранение поля боя чистым, свободным от радиации, и это при заманчивой перспективе регулировать ширину полосы поражения и её интенсивность, изменяя высоту полета нового оружия. Во второй половине 60-х годов прошлого столетия в зарубежной открытой печати, да и в менее широких информационных источниках стали появляться скудные сообщения о создании нового вида оружия: специального самолёта с запредельной тяговооруженностью, использующего звуковую ударную волну для нанесения массового урона неприятелю. Дальше всех в создании подобного самолёта продвинулись французские и американские специалисты. К этому времени французы добрались до экспериментальных полётов истребителей «Мираж» 111В, американцы до полётов F-104 «Старфайтер» и F-105 «Тандерчиф» на очень малой высоте, а на F-105 они сумели достичь избыточного давления 0.05кг/см2. А что же наш советский авиапром? Он пошел по пути «надо догонять» и поскакал. Менее чем через месяц после НТС МАП, 15 июля, заместителем Министра авиапрома А.А. Кобзаревым был подписан, а 26 июля командиром в/части 25966 А.А. Пономарёвым (Заместитель Главкома ВВС) согласован план проведения научно-исследовательских и проектных работ по ССН с привлечением ВВС. Круг институтов и организаций МАП и МО (Министерство обороны), вовлечённых в новую работу, значительно возрос.  Понятно, что столь важное и экономически затратное решение не может приниматься по наитию, «с бухты барахты». Обратимся к фактологии. Пилотный по этой тематике технический отчёт ИТПМ «Исходные данные и соображения о создании нового средства поражения целей на больших площадях» (гриф: «сов. секретно»), утверждённый Струминским, датируется августом 1968 г. А в конце 1968 г. специалисты института совместно с ВВС подготовили и провели лётные исследования по определению звукового удара, создаваемого самолётом МиГ-21С, подтвердившие возможность получения интенсивности звукового удара до 0.025-0.05 кг/см2. Эти же испытания показали: складки местности и, конечно, окопы существенно уменьшают поражающее действие создаваемого оружия. А Даманский ещё впереди. В ИТПМ в 1969 году под руководством начальника лаборатории Юдинцева Ю.Н. выпущен научно-технический отчёт: «Предварительные материалы по оценке интенсивности ударных волн, создаваемых спецобъектом». На ЭМЗ в том же 1969 г. появился отчёт «Предварительная оценка аэродинамических и лётно-технических характеристик самолёта специального назначения». Понятно, на создание подобных материалов, тем более по совершенно неизведанной тематике, требуется значительное время. Точную дату начала и даже окончания формирования отчёта установить не удалось, многие материалы работ по тематике уничтожены. Надо отметить, что образование ударных волн приводит не только к возмущениям атмосферы, но не проходит бесследно и для конструкции самолета. Во-первых, возникновение ударной волны приводит к значительному повышению лобового сопротивления (в основном за счёт волнового сопротивления). Во-вторых, возрастает температура обшивки и появляются нестационарные ударные волны, приводящие к возникновению бафтинга, когда действие нагрузок на конструкцию становится переменным по времени и месту приложения. Так что задача самолета специального назначения представляется многоуровневой, касающейся как внешнего облика и силовой установки летательного аппарата, так и сложных конструктивных решений при создании планера, особенно его носовой части. На начальном этапе исследования показали, что интенсивность ударных волн при переходе от аэродинамически выдержанных самолетных форм к телам с большим сопротивлением (например, плоскому конусу), увеличивается в несколько раз и важным фактором становится абсолютная величина волнообразователя. Чем он больше, тем значительнее эффект, но тем мощнее должна быть и силовая установка, а стало быть, и размер, и масса самолёта. Комплекс исследований был проведен также по изысканию аэродинамических форм, позволяющих сконцентрировать действие ударных волн в определенном направлении. В итоге была выявлена возможность увеличения их интенсивности в 5-6 раз только за счёт направленной геометрической оптимизации компоновки самолёта. Именно тогда состоялась знаменательная встреча Генерального конструктора В.М. Мясищева и директора ИТПМ В.В. Струминского. Они ещё в середине 50-х годов вместе оптимизировали стреловидность крыльев мясищевских «стратегов» дальних бомбардировщиков и ракетоносцев М-4, 3М и сверхзвукового М-50. Но уже в 1960 году Струминский приложил руку к передаче мясищевского ОКБ-23 ракетчику В.Н. Челомею, утверждая вслед за секретарём ЦК КПСС Н.С. Хрущёвым, что век стратегической военной авиации прошел. Результатом стало отлучение от любимого дела и назначение Генерального конструктора авиационной техники В.М. Мясищева Начальником ЦАГИ (Центрального Аэрогидродинамического Института им. проф. Н.Е. Жуковского). Здесь отношения между этими двумя талантливыми людьми совсем не сложились. Именно тогда один из замов руководителя института В.В. Струминский (член-корреспондент АН СССР) перешел работать в СО АН СССР, и вскоре был избран академиком. Мясищеву к этому было не привыкать, например, при создании в 1951 году Союзного ОКБ-23 в качестве зама к нему был направлен талантливый авиаконструктор «красный барон» Роберт Бартини, но проработал менее трёх недель. Намеченный со Струминским комплекс экспериментальных исследований тематических моделей и продувок по оптимизации аэродинамической схемы самолёта был проведен в сверхзвуковой трубе АТ-313 ИТПМ и в трубах ЦАГИ АТ-112 и АТ-113. Несмотря на очевидные трудности, одновременно удалось, заметим, что при отсутствии соответствующей бортовой автоматики, только с визуальной оценкой, провести в Липецком центре ВВС несколько полётов МиГ-21 продолжительностью около 30 сек. на высоте порядка 25 м и скорости ~1050 км/ч. Это позволило более обоснованно подойти к формированию «неаэродинамичной» аэродинамической компоновки самолёта. Также полёты подтвердили значительное ослабление ударных волн в складках местности и ещё более значительное - в окопах. Проведённый в ИТПМ, ЦАГИ и ряде других институтов намеченный большой объём специфических научно-теоретических изысканий позволил более точно намечать развитие экспериментальных работ.  Что касается силовой установки самолёта, то, как всегда в нашем авиапроме, двигателей, пригодных для полёта у земли с потребной скоростью, соответствующей числу М=1,4, не существовало. Опытный ТРДФ АЛ-21Ф (ОКБ «Сатурн») обеспечивал полёт лишь до числа М=1,15. Аналогичные характеристики, увы, были заложены и в проект ТРДФ Р59Ф-300 (ОКБ «Союз»). В качестве альтернативы мясищевцы предложили использовать ЖРД, как бустерные на режиме атаки. Уже к концу 1969 года под руководством В.М. Мясищева был сформирован «Директивный план ЭМЗ на 1970-1972 гг.», где по «теме 25» на ноябрь 1970 года планировалось изготовление обоснованной модели самолета для продувки в больших аэродинамических трубах. Вырисовывались основные черты схемы самолёта М-25 «Адский косильщик». Во-первых, солидный размер самолёта, затем неаэродинамичная объёмная носовая часть и, как следствие, значительное миделевое сечение центроплана, высокий уровень тяговооруженности, большая нагрузка на крыло, эффективные поверхности управления. Таким образом, основными компоновочными агрегатами, подчиняющими своим требованиям все остальные, были волнообразователь и переразмеренная силовая установка. Сразу стало ясно, что волнообразователь должен представлять собой геометрический клин с уступом, а уступ, создающий порядка 60% сопротивления, надо в полёте убирать и использовать лишь на боевом участке. Это, в свою очередь, тоже приводило к необходимости создания развитого центроплана. Соблюдение перечисленных компоновочных условий позволило создать проекты ССН, которые представляли собой монопланы, выполненные по схемам «нормальная» и «утка», с сильно развитым несущим центропланом, стреловидными консолями малого удлинения, двухкилевым оперением и трёхопорным шасси. Двигатели штурмовика специального назначения М-25 «Адский косильщик» / Изображение: Носовая часть самолёта М-25 «Адский косильщик» выполнена в виде полуклина, верхняя часть фюзеляжа параллельна набегающему потоку, благодаря чему создаётся мощная косая ударная волна, направленная только вниз. Уступ, выпускаемый на боевом режиме, с боков ограничен неподвижными (либо убираемыми) рёбрами (конструкторская находка), что предотвращает образование скачка уплотнения, направленного в сторону, и усиливает мощность основной ударной волны. При размещении двигателей под фюзеляжем конструкция самолета должна обеспечивать формирование скачка до входа в воздухозаборник, либо после него, чтобы обеспечить стабильность потока на входе в заборник. В итоге, в результате тщательного анализа, более предпочтительной проектантам представлялась компоновка с расположением двигателей над фюзеляжем между килями. В силу неизведанности проблемы в конструкторском бюро Мясищева были просмотрены схемы вариантов аэродинамической компоновки с взлётным весом от 20 до 165 тонн. Для каждого варианта просмотрен полный комплекс бортовых систем, предусмотрена отделяемая спасательная кабина (для тех времён это новшество) и даже проанализирована стоимость проекта и серийного производства. Для наглядности приведены три разработанные типовые схемы ССН М-25 «Адский косильщик» с взлётным весом 110 тонн и максимальной длиной, не превышающей 40 метров. При полёте М-25 «Адский косильщик» на высоте 50 м. величина избыточного давления в ударной волне, по расчётам, могла достигать 0.22 кг/см2. Не могу не описать ситуацию, связанную с вездесущей КПСС, в конце развития темы. Один из «преданных» участников этой работы усомнился в правильности расчёта коэффициента лобового сопротивления и счел необходимым написать заявление в партком! А коэффициент лобового сопротивления - один из определяющих параметров любого самолёта. По "теме 25" это закрытая цифра, но секретарь парткома решил, что такой сигнал он пропустить не может, и принялся за «дело». При этом не подумал, что добрая половина парткома рабочие и соответствующего допуска не имеют, да и что члены парткома не смогут ничего решить в специфическом расчёте. Но преданного партийному «делу» секретаря это не остановило. И висел этот якобы вопрос около года, мешая работе. Фамилию Герострата называть не буду, достаточно наименования партии! В процессе комплексных теоретических и экспериментальных исследований, проведённых в лаборатории Юдинцева, было показано, что дальнейшее повышение интенсивности ударной волны низковысотного самолёта возможно дополнительно в 1,5-2 раза. Но реализация найденной идеи представляется технически сложной. Она возможна при полёте строем нескольких ССН за счёт так называемого «нерегулярного» отражения ударных волн, когда энергия создаваемых самолётами волн практически складывается. При этом пилотам необходимо выдерживать жёсткий строй самолётов, летящих со сверхзвуковой скоростью непосредственно над подстилающей поверхностью. Естественно, подобные полёты не проводились. В случае же реализации этой концепции ударный штурмовик М-25 «Адский косильщик» смог бы выводить из строя даже танки, срывая башни! Соответствующая «Объяснительная записка по результатам предварительных исследований параметров ударных волн, создаваемых несколькими спецобъектами», выполненная специалистами ИТПМ, появилась уже в конце 1970 г. В планах ОКБ Мясищева работа под наименованием «Тема 25. Штурмовой самолёт специального назначения с ударной звуковой волной» фигурирует с 1969 по 1972 гг. включительно. Надо отметить, что ряд выводов проекта, в свете современного уровня знаний, представляются легко преодолеваемыми, а некоторые даже ошибочными. Это не могло не отразиться и на работах по теме, и на компоновочных решениях. Можно предположить, что технические сложности решения проблемы, сложности специфических физических исследований (даже на современном уровне развития суммы технологий), финансовые затраты и моральная сторона использования ССН М-25 «Адский косильщик» не позволили продолжить разработки по теме, и она была закрыта. авторы статьи: С. Смирнов первоисточник: журнал «Крылья Родины» 2017 г. №06 Последний раз редактировалось ezup; 21.01.2019 в 00:03. |

|

|

|

|

#2 |

|

|

Проект самолёта М-25: ударная волна против наземных целей

В прошлом в нашей стране прорабатывались разные варианты боевых самолетов, в том числе самые смелые. Так, в рамках проекта ССН / «Тема 25» / М-25 изучалась возможность уничтожения наземных сил противника без применения вооружения: поражающим фактором должна была стать мощная ударная волна, создаваемая при полете со сверхзвуковой скоростью. Эту идею тщательно изучили и проработали, после чего отправили в архив. А спустя много лет о проекте узнала широкая общественности, и вскоре он оброс разнообразными слухами и версиями. Ходят упорные слухи… Первые упоминания о проекте штурмовика под названием М-25 разработки ОКБ В.М. Мясищева появились несколько лет назад. Впоследствии появлялись различные публикации об этом самолете, и тема пополнялась новыми подробностями. Кроме того, появлялись свидетели, которые в свое время якобы видели опытный самолет. Наконец, к проекту под безликим названием М-25 добавилось громкое прозвище «Адский косильщик».  Современная реконструкция одной из версий проекта М-25. Рисунок Alternathistory.com Согласно распространенным сведениям, проект М-25 стартовал в 1969 году, и его запуск был прямо связан с событиями на о. Даманский. Для борьбы с противником на открытых пространствах предлагалось построить специальный самолет, способный летать со сверхзвуковой скоростью на минимальных высотах. Образуемая им ударная волна должна была служить поражающим фактором и воздействовать на войска противника. Пролет такого самолета на высоте 30-50 м мог уничтожить или, как минимум, временно вывести из строя живую силу в полосе шириной до 100-150 м. «Адский косильщик» виделся удобной и удачной альтернативой конвенциональному вооружению и тактическому ядерному оружию. Его применение, давая нужные эффекты, не оставляло зараженной местности и не могло привести к началу ядерного конфликта. В публикациях на тему М-25 приводились схемы разных версий самолета, а также рисунки, изображавшие такую технику в полете. Также со временем нашлись люди, утверждавшие, что опытный «Косильщик» был построен и проходил испытания, а им удалось увидеть эту машину. Мало того, приводились спутниковые фотографии аэродрома с неопознанным объектом, который мог быть самолетом М-25. Таким образом, несколько лет назад сформировался некоторый объем информации вокруг проекта М-25, позволявший представить примерные цели и задачи, а также облик самолета. При этом присутствовали неподтвержденные или сомнительные данные, что затрудняло формирование общей картины. Глазами участника Ситуация вокруг проекта М-25 исправилась в середине 2017 года. В номере журнала «Крылья Родины» за июнь-июль вышла новая статья о М-25, автором которой был С.Г. Смирнов – ведущий конструктор по сложным объектам Экспериментального машиностроительного завода им. В.М. Мясищева. В прошлом он был одним из участников работ, и теперь в статье «Неизвестный проект Мясищева – штурмовик М-25 по прозвищу «Адский косильщик» рассказал о его разработке.  Летящий М-25 в представлении художника. Рисунок Dogswar.ru Статья в «Крыльях Родины» позволила скорректировать известную картину, дополнив новыми подробностями. Кроме того, она опровергала часть слухов и версий. В частности, С.Г. Смирнов отверг прямую связь М-25 и боев на Даманском, а также указал, что опытный образец самолета не строился. При этом непосредственный участник работ привел крайне интересные сведения о поиске оптимальных решений, о возникших трудностях и о причинах, по которым новый самолет так и остался на бумаге. Настоятельно рекомендуем ознакомиться со статьей в «Крыльях Родины» №6-7, 2017. Пока же рассмотрим основные и наиболее интересные ее тезисы, показывающие реальную историю проекта М-25. Формирование идеи Новый проект стартовал 17 июня 1969 года по решению Научно-технического совета министерства авиационной промышленности. Инициатором работ стал академик В.В. Струминский, директор Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Академии наук СССР. Тему научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ обозначили как «самолет специального назначения с ударной волной» или просто ССН. В середине июля появился план проведения НИОКР с участием ряда предприятий науки и промышленности, а также ВВС. Следует отметить, что первые исследования по тематике «самолета с ударной волной» начались раньше, еще в середине 1968 года. Во второй половине шестидесятых в профильной зарубежной прессе появились сообщения о разработке новых ударных самолетов, способных атаковать противника без «обычного» вооружения. Такие машины должны были иметь чрезвычайно высокую тяговооруженность, позволяющую развивать сверхзвуковую скорость на малых и сверхмалых высотах. Пролетая над позициями противника, самолет должен был создавать мощную ударную волну и поражать живую силу и незащищенную технику, а также разрушать легкие постройки.  М-25 нормальной аэродинамической схемы. Рисунок журнала "Крылья Родины" Летом 1968 года в ИТПМ проработали вопрос воздействия сверхзвуковой волны на наземные объекты. В конце того же года состоялись эксперименты с использованием истребителя МиГ-21. Они показали, что низковысотный полет дает удар до 0,025-0,05 кг/кв.см. Это было достаточно для нанесения травм живой силе, в том числе летальных. Одновременно установили, что складки местности и окопы снижают интенсивность удара. Исследования были продолжены, а решение НТС МАП по ССН привлекло к работам новые организации. Стоит отметить, что исследования начались за несколько месяцев до событий на Даманском. В 1969 году к проекту ССН присоединился ЭМЗ во главе с В.М. Мясищевым. В том же году ЭМЗ и ИТПМ подготовили ряд отчетов о проблемах и задачах проекта. К тому времени было установлено, что создание «самолета с ударной волной» является крайне сложной комплексной задачей. Требовалось с нуля проработать особый планер, подобрать к нему подходящую силовую установку и создать новые системы управления. Все это требовало объединить усилия массы организаций и предприятий для проведения множества исследований и экспериментов. «Тема 25» В 1969 году вопрос ССН обсудили В.В. Струминский и В.М. Мясищев. Вскоре появился план совместных работ с участием ИТПМ, ЭМЗ, ЦАГИ и Липецкого центра ВВС. В конце того же года на Экспериментальном машиностроительном заводе утвердили план работ на 1970-72 годы, в котором присутствовал новый проект. Работы по ССН в заводском плане обозначались как «Тема 25. Штурмовой самолет специального назначения с ударной звуковой волной». Индекс М-25 появился чуть позже и применялся в отношении будущих самолетов по «Теме 25». По результатам предварительных исследований в ЦАГИ, были сформированы основные положения проекта. Самолет М-25 должен был иметь большие габариты и соответствующий взлетный вес. Ему требовались мощные двигатели, способные обеспечить сверхзвуковую скорость на малой высоте. Следовало предусмотреть некие агрегаты для создания ударной волны. Для этого предлагалось использовать «неаэродинамичную» носовую часть фюзеляжа или иные нестандартные средства – т.н. волнообразователь.  М-25 как "утка" с двигателями под крылом. Рисунок журнала "Крылья Родины" Волнообразователь и мощная силовая установка стали основными элементами, от которых зависела компоновка всей машины. В порядке поиска оптимальных решений на ЭМЗ проработали несколько вариантов самолета с разными планерами и т.д. взлетной массой от 20 до 165 т. Такие проекты прорабатывались вплоть до уровня бортовых систем и стоимости серийного производства. Схемы некоторых вариантов М-25 были опубликованы, и именно они стали основой для известных рисунков. Все рассматривавшиеся проекты имели две общие черты. Первая – волнообразователь. Его выполнили в виде клиновидной передней кромки центроплана, под которой располагался т.н. уступ в виде подвижной пластины. В рабочем положении она выдвигалась в поток и изменяла обтекание самолета, обеспечивая образование мощной ударной волны, направленной вниз и в стороны. Ввиду большого сопротивления уступ убирался в днище. По бокам от выдвижного уступа могли присутствовать неподвижные или убираемые плоскости-ребра, образующие с ним единую аэродинамическую систему. Наличие волнообразователя привело к формированию характерной носовой части планера, а также заставило инженеров усилить центроплан. Согласно всем версиям проекта, М-25 должен был иметь не более четырех турбореактивных двигателей. Однако выбрать подходящие моторы не удалось. На боевом режиме скорость самолета-штурмовика должна была достигать М=1,4. Новейшие двигатели АЛ-21Ф ОКБ А.М. Люльки и Р59Ф-300 ОКБ С.К. Туманского могли разогнать машину лишь до М=1,15. В связи с этим появилось предложение о применении жидкостных ракетных двигателей для дополнительного разгона на режиме атаки. Возможно, в средней перспективе могли бы появиться новые проекты двигателей с желаемыми характеристиками. Также возникли проблемы с компоновкой двигателей. Наличие клина и убираемого уступа влияло на характер обтекания фюзеляжа. Как следствие, могли возникнуть проблемы с поступлением воздуха в заборные устройства двигателей под крылом или фюзеляжем. Оптимальной посчитали компоновку двигательной установки с хвостовым размещением моторов и надфюзеляжными воздухозаборниками. Однако прорабатывались и иные компоновки.  Вариант с двигателями над фюзеляжем - именно этот вариант реконструирован на рисунках выше. Рисунок журнала "Крылья Родины" В статье С.Г. Смирнова приводились схемы четырех вариантов самолета М-25, отличавшихся основными особенностями архитектуры. При этом все версии имели взлетный вес 110 т и примерно одинаковые габариты. При полете на высоте 50 м все они должны были создавать волну с давлением 0,22 кг/кв.см – достаточную для поражения живой силы на открытой местности. Первый вариант самолета предлагал строительство машины с развитым центропланом, занимающим почти всю длину фюзеляжа, и стреловидным крылом со спаренными мотогондолами под ним. Оперение включало стабилизатор и пару килей. Выдвижной уступ поместили под полуклином центроплана. Три других варианта подразумевали использование схемы «утка» с разными конструкциями плоскостей и отличающимся размещением двигателей. Предлагалось устанавливать их над фюзеляжем и под крылом. Уступ размещали со сдвигом к носу и в центре днища. Оперение включало передний стабилизатор и два киля, установленных на стреловидном крыле. Расчеты показали, что эффективность ударной волны от штурмовика М-25 можно увеличить в полтора-два раза за счет организации боевой работы авиации. Для этого над целью должны пролетать строем несколько самолетов, образующих несколько ударных волн. Одновременное образование нескольких волн и их отражение от поверхности должно было приводить к сложению энергий и усилению воздействия на цель. По расчетам, такие волны могли даже срывать башни с танков. Финал проекта Работы по «Теме 25» продолжались до 1972 года, и за это время все организации-участники программы успели провести массу исследований и проработать множество вариантов самолета. Однако все эти усилия так и не привели к ожидаемым результатам. Проект столкнулся с рядом трудностей, от которых в то время нельзя было избавиться. Прежде всего, ЭМЗ и смежным организациям предстояло определить оптимальный технический облик самолета, а затем проработать его в техническом плане. При этом можно было ожидать определенные сложности, связанные с повышенными нагрузками и характерным способом применения техники. Планер на основных рабочих режимах должен был испытывать высокие механические и тепловые нагрузки. Оставался нерешенным вопрос двигателей. Кроме того, самолет нуждался в сложных системах управления с особыми возможностями.  "Утка" с воздухозаборниками в клине. Рисунок журнала "Крылья Родины" Штурмовикам М-25 предстояло летать на сверхзвуковой скорости на малой высоте с огибанием рельефа местности. Все это предъявляло особые требования к системам управления или даже приводило к необходимости применения автопилота. Предложение о полетах строем приводило к новым сложностям. Таким образом, даже после длительной теоретической проработки проект «Тема 25» не мог быть реализован в ближайшем будущем. Дальнейшие работы были невозможны без значительного финансирования. Это не устроило руководителей авиационной промышленности, и в 1972 году было принято решение о прекращении всей НИОКР по программе ССН / «Тема 25» / М-25. Документы по проекту отправились в архив. Очевидно, что опытный самолет, несмотря на утверждения «свидетелей», не строился и не выходил на испытания. Итоги программы Из воспоминаний непосредственного участника следует, что проект М-25 дал определенные результаты теоретического характера, но не дошел до практической реализации. Примечательно, что на бумаге остались сразу несколько вариантов предварительных проектов с теми или иными характерными особенностями. Каждый из них имел преимущества и недостатки, но при этом присутствовали общие проблемы. Несмотря на некоторые версии и слухи, опытная техника не строилась и не испытывалась. Однако и при этом «Тема 25» дала реальные результаты. После проведения теоретических исследований и натурных испытаний стало ясно, что сверхзвуковой самолет действительно может атаковать наземные объекты при помощи ударной волны. Тем не менее, строительство специализированного самолета с такими функциями оказывалось крайне сложным, а при технологиях конца шестидесятых и начала семидесятых – едва ли не невозможным. В связи с этим в 1972 году от «самолета специального назначения» отказались. Мало того, отвергли и саму концепцию поражения целей ударной волной. Дальнейшее развитие фронтовой авиации пошло по традиционным путям, а оригинальная концепция была забыта на несколько десятилетий. Об интересном проекте вспомнили лишь несколько лет назад, и он ожидаемо привлек внимание. Впрочем, такое внимание, среди прочего, вылилось и в появление необоснованных версий и слухов. По материалам: Смирнов С.Г. Неизвестный проект Мясищева – штурмовик М-25 по прозвищу «Адский косильщик» // Крылья Родины, 2017, № 6-7.

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| авиация |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Опытный штурмовик Су-14 ВК-1 (СССР) | ezup | Россия | 0 | 28.09.2016 18:14 |

| Опытный штурмовик Ил-20 (СССР) | ezup | Россия | 0 | 17.08.2016 13:51 |

| Опытный штурмовик Т8 (Су-25) (СССР) | ezup | Россия | 0 | 17.08.2016 13:36 |

| Опытный штурмовик Ш-218 (СССР) | ezup | Россия | 0 | 10.07.2016 00:26 |

| Опытный штурмовик EF-126 (СССР) | ezup | Россия | 0 | 10.07.2016 00:25 |

Линейный вид

Линейный вид