RUFOR.ORG

»

Лёгкие крейсера типа "Светлана". Часть 4. Скорость и броня

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

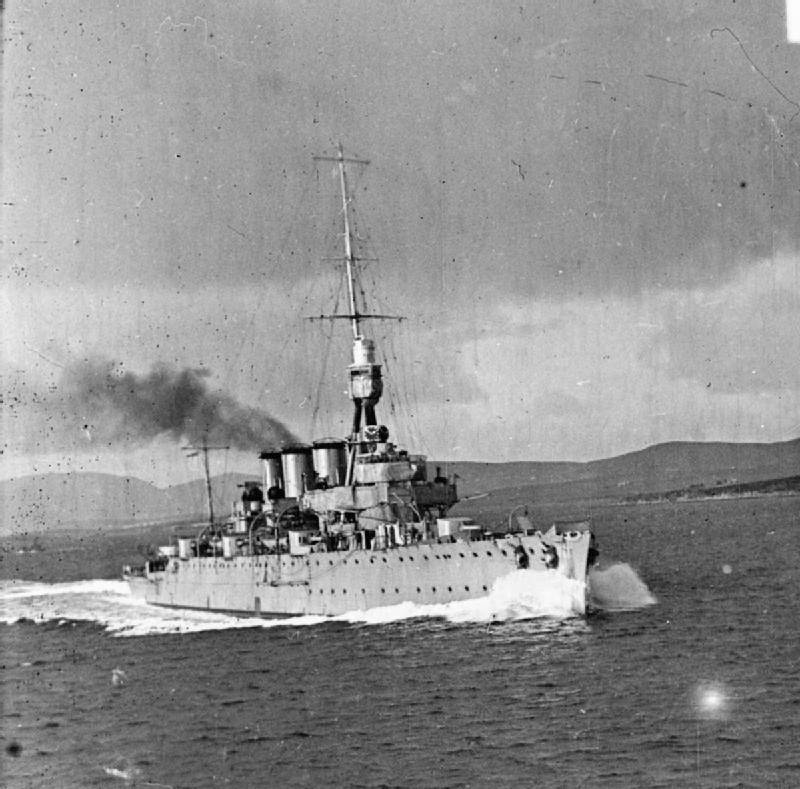

В прошлой статье мы рассмотрели возможности артиллерийского вооружения крейсеров типа «Светлана» в сравнении с их иностранными аналогами и пришли выводу, что «Светланы» по этому параметру имеют над иностранными крейсерами значительное преимущество. Но всякое преимущество хорошо лишь тогда, когда его можно реализовать, и тут возникает вопрос к «Светланам». Собственно говоря, один лишь взгляд на боковую проекцию крейсера подсказывает, что основная масса его орудий расположена весьма низко от ватерлинии, и не случалось ли так, что в свежую погоду ее захлестывала вода, делая артиллерийский огонь неэффективным или же вообще невозможным?

На самом деле, конечно же, заливаемость верхней палубы водой в свежую погоду зависит от многих факторов, а не только от ее высоты над уровнем моря. Так, например, очень важна всходимость на волну. Кораблю, обладающему приемлемой всходимостью, достаточно иметь высокий полубак: верхнюю палубу за ним заливать особо не будет. Вероятно, именно поэтому немецкие кораблестроители, несмотря богатый опыт эксплуатации крейсеров в период Первой мировой войны и до него, не стеснялись низкого размещения вооружения даже в своих послевоенных проектах. Тем не менее, есть все основания утверждать, что с мореходностью у «Светлан» все было не слишком хорошо: несмотря на высокий полубак, обводы носовой части были таковы, что крейсер стремился не всходить, а прорезать волну. Есть указания на то, что в свежую погоду на высокой скорости две, а то и все четыре 130-мм пушки использоваться не могли из-за сильного забрызгивания, хотя по тексту источника и не ясно, является ли это документальным свидетельством или же мнением автора. Необходимо отметить, что из всех иностранных крейсеров, которые мы рассматриваем, только «Кэролайн» имела столь же низко расположенную артиллерию, а у остальных кораблей она была размещена значительно выше. Но вот что интересно: мореходность «Кэролайн» и «Данаи» сами англичане считали весьма низкой. Что же до германских «Кенигсбергов», то здесь источники расходятся: сами немцы утверждают, что мореходность их кораблей была выше всяких похвал, зато англичане полагают ее совершенно неприемлемой по меркам британского флота. В отсутствие измеримых критериев оценки можно лишь гадать над сравнительной мореходностью крейсеров, но, вероятнее всего, лучшим среди всех сравниваемых со «Светланой» кораблей был английский «Честер». И, вне зависимости от того, насколько на самом деле была высока заливаемость артиллерии «Светлан», ее низкое расположение не красит проект: по высоте расположения артиллерии "Светлана" вместе с "Кэролайн" делят малопочетное последнее место. Хотя, повторим, совершенно неясно, насколько распределение мест в данном рейтинге влияло на возможности артиллерии в свежую погоду. Зенитное и торпедное вооружение Зенитное вооружение крейсеров особого смысла рассматривать нет: оно на всех кораблях Первой мировой войны находилось в весьма зачаточном состоянии и выполняло, скорее, задачу отогнать вражеские летательные аппараты, нежели уничтожить их. С этой целью на крейсера обычно ставилось несколько пушек малокалиберной артиллерии с увеличенным вертикальным углом наведения. В этом отношении четыре 63,5-мм орудия и четыре пулемета «Максим», которые планировалось устанавливать на «Светланы» были вполне адекватны и примерно соответствовали (и даже превосходили) зенитное вооружение иностранных крейсеров: немецкие имели две 88-мм зенитных пушки, «Кэролайн» — одну 76-мм и четыре 47-м и т.д. Значительно интереснее то, какое зенитное вооружение получили «Светланы» после их достройки в 20-х годах, но к этому вопросу мы еще вернемся. В части торпедного вооружения «Светланы» были очевидными аутсайдерами. В первых вариантах проекта предполагалось установить на корабль до 12 торпедных труб в связи с тем, что крейсерам данного типа полагалось выводить в торпедную атаку эсминцы, а, следовательно, по мнению адмиралов, они и сами могли оказаться на расстоянии торпедного выстрела от неприятеля. Но в итоге дело ограничилось всего лишь двумя траверзными торпедными аппаратами. Аналогичное вооружение (два траверзных ТА) из всех иностранных крейсеров имел только «Честер», однако его торпедное оружие было значительно мощнее. Дело в том, что российский императорский флот опоздал с переходом на торпеды 533-мм калибра. Англичане первую свою 533-мм торпеду разработали еще в 1908 г. и поставили на вооружение в 1910 г. Мы же даже новейшие «Новики» продолжали вооружать 450-мм торпедами. В принципе, они были довольно надежным оружием, но по дальности хода и массе взрывчатки сильно уступали 533-мм «самодвижущимся минам» времен первой мировой войны. Так, российская торпеда могла пройти 2 000 м со скоростью 43 уз, в то время как британская 533-мм Mark II образца 1914 г. — 4 000 м на 45 узлах, при этом «англичанка» несла 234 кг тротила, в то время как российская – только 112 кг. Поэтому в части торпедного вооружения «Светлана» проигрывала и «Честеру», и «Кэролайн», имевшей четыре 533-мм торпеды и, разумеется, «Данае», несущей четыре трехтрубных 533-мм торпедных аппарата. Германские G7 образца 1910 г., способные пройти 4 000 м на 37 узлах и несущие 195 кг гексонита, по своим боевым возможностям уступали британским, но увы, также превосходили отечественные торпеды. При этом «Кенигсберги» несли два однотрубных поворотных и два подводных торпедных аппарата. Таким образом, можно говорить о том, что торпедное вооружение отечественных крейсеров было совершенно недостаточным и в первоначальном виде, в общем-то, и не нужным. Единственно, на что, пожалуй, были способны траверзные торпедные аппараты – топить задержанные и остановленные транспорты. Но действия на коммуникациях не были приоритетной задачей «Светлан», а во время боя, на больших скоростях, всегда существовала опасность невыхода торпеды из траверзного аппарата (сильный набегающий поток воды). Да и точность стрельбы оставляла желать лучшего. Поэтому во время послевоенной достройки торпедное вооружение «Светлан» было заменено и кардинально усилено, но это произошло позднее. А в проектном виде «Светлана» уступала даже австро-венгерскому «Адмиралу Шпауну», несущему 4 торпедных аппарата калибром 450 мм. Бронирование Система бронирования «Светлан» была простой и эффективной. Основу вертикального бронирования составлял 75-мм бронепояс высотой 2,1 м, на верхнюю кромку которого опиралась нижняя палуба. При нормальном водоизмещении этот бронепояс на 0,9 м находился под водой. При этом, насколько можно понять, их общей длины крейсера 154,8 м по ватерлинии 75 мм броней защищались 150 м от форштевня в корму, где бронепояс заканчивался 50 мм траверзом – от него и далее корму защищали 25 мм бронеплиты той же высоты (2,1 м). Таким образом, бронепояс у «Светлан» был сплошным и прикрывающим всю ватерлинию, но на последних примерно 5 метрах его толщина снижалась до 25 мм. Стоит еще упомянуть, что его бронеплиты укладывались поверх 9-10 мм обшивки. Выше главного бронепояса, пространство между нижней и верхней палубой защищалось 25 мм броней по всей длине корабля. Интересно, что в данном случае бронеплиты не укладывались поверх обшивки, а сами являлись ею и участвовали в обеспечении продольной прочности корпуса. Высота этого верхнего бронепояса составляла 2,25 м. Верхняя и нижняя палубы корабля по всей длине корпуса состояли из 20 мм бронеплит. Таким образом, по большому счету, защита крейсеров типа «Светлана» состояла из бронекороба практически во всю длину корабля толщиной 75 мм, прикрытого сверху 20-мм броней, поверх которого «поставили» второй бронекороб с толщиной вертикальной стенки 25 мм, тоже прикрытый сверху 20-мм броней. Обычно утверждается, что вся броня крейсеров типа «Светлана» производилась методом Круппа, при этом цементированными были только 75-мм бронеплиты и бронерубка, а остальная броня — гомогенной. Однако это весьма сомнительно, так как, скорее всего, ни в России ни в мире производить цементированные плиты толщиной 75 мм еще не могли. Вероятнее всего, цементированными бронеплитами защищалась только рубка. Кроме этого, на «Светланах» бронировалось элеваторы подачи боеприпасов (25 мм), дымоходы между нижней и верхней палубами, а для носовой трубы – до палубы полубака (20 мм), боевая рубка (стенки – 125 мм, крыша – 75 мм, пол – 25 мм), а также щиты, защищающие орудия (по различным данным – 20-25 мм. А вот казематы крейсера броней не защищались. В целом же можно констатировать, что броня «Светлан» практически идеально защищала от всех калибров тогдашней артиллерии по 152 мм включительно. Ее 75-мм бронепояс мог быть пробит бронебойным 152-мм снарядом с дистанции порядка 25, возможно, 30 кабельтовых. Но на такое расстояние, конечно же, вражеский крейсер мог подойти разве что ночью, а днем стрельба такими снарядами по «Светлане» не имела смысла. В то же время «верхний этаж» бронезащиты (20 мм палуба и 25 мм борт), конечно, не защищал от фугасных шестидюймовых снарядов, но заставлял их взрываться при ее преодолении, а осколки таких снарядов вторую 20 мм палубу пробить уже не могли. При этом верхний 25 мм пояс, хотя и не мог выдержать прямого попадания, все же был вполне способен был защитить от осколков снарядов, разорвавшихся в воде рядом с крейсером. Но был и еще один весьма интересный нюанс. Все же 20-мм бронепалуба – это не слишком много, и фугасный 152-мм снаряд, разорвавшийся на ней, вполне может разбить ее, поражая заброневое пространство как осколками самого снаряда, так и обломками бронеплиты. Не лучше ли было вместо двух палуб по 20 мм сделать одну 40 мм, которая практически гарантированно защищала от шестидюймовых снарядов? Но вот что интересно: если, скажем, тот же фугасный 152-мм снаряд попадает в верхний, 25-мм бронепояс, он детонирует либо в процессе пролома такой брони, либо сразу по ее преодолении. В этом случае взрыв произойдет между верхней и нижней палубой – и можно быть уверенным, что осколки снаряда не уйдут ни вниз, ни вверх, так как и взрыв произойдет в бронекоробке, сверху и снизу закрытой 20-мм бронеплитами. Для чего защищать низ, понятно, ведь там артиллерийские погреба, машинные и котельные отделения, механизмы. Но ведь наверху многочисленные орудия, и если сделать верхнюю палубу из обычной 8-10-мм конструкционной стали, то осколки взорвавшегося в корпусе снаряда, пробивая верхнюю палубу, способны натворить дел, выкашивая артиллерийские расчеты. Две бронированные палубы совершенно исключают подобные неприятности, и это очень важное преимущество проекта российского корабля. А что у крейсеров других стран? Начнем с британского скаута «Кэролайн». Его борта защищались 76,2-мм броней, утончавшейся к носу сначала до 57,2, а затем – до 38 мм. В корму пояс утоньшался до 50,8-63,5 мм, но не доходил до конца кормы. Верхнего бронепояса у «Кэролайн» не было, но зато в районе машинных и котельных отделений 76,2 мм бронеплиты поднимались не до нижней палубы, как у «Светлан», а до верхней, т.е. пространство между нижней и верхней палубой имело защиту 76,2 мм, а не 25 мм, как на отечественном крейсере. Но только выше машинных и котельных отделений, остальной борт поверх бронепояса не имел никакой защиты. Что же до бронирования палуб, то здесь все было нехорошо, потому что оно было не сплошным, а фрагментарным: 25-мм бронеплитами прикрывались машинные, котельные отделения и рулевое отделение в корме. Остальная палуба защиты не имела. Что можно сказать о защите крейсеров типа «Кэролайн»? Следует отметить, что она весьма обстоятельна для корабля нормальным водоизмещением 4 219 т (на момент вступления в строй). Вне всякого сомнения, англичане приложили много усилий для защиты своих скаутов и достигли выдающихся результатов: но, конечно, обеспечить уровень бронирования, сопоставимый с российским крейсером на корабле таких размеров было невозможно. Британцы вынуждены были отказаться от, собственно, брони, используя вместо нее сталь марки НТ (High Tensile Steel — сталь высокого сопротивления). Выигрыш заключался в том, что данная «броня» являлась одновременно и обшивкой крейсера, по аналогии с 25 мм верхним поясом «Светланы». Так, например, как можно понять из описания, 76,2 мм пояс состоял из двух слоев HTS – 25,4 мм, который, собственно, исполнял роль обшивки и 50,8 мм поверх первого. Таким образом, следует учитывать, что 75 мм бронепояс «Светлан» нельзя напрямую сравнивать с 76,2 м поясом англичан – все же у нашего крейсера за броней имелась еще 9-10 мм обшивка, в то время как британский крейсер не имел «под броней» ничего. А кроме того, хотя и можно допустить, что HTS по своим защитным качествам приближалась к нецементированной броне Круппа, но все же она не была ее эквивалентом. К сожалению, автор настоящей статьи не располагает точными данными о составе и бронестойкости HTS, но по имеющимся у него данным неким аналогом гомогенной брони в Англии являлась сталь STS (Special Treatment Steel), а HTS представляла собой всего лишь несколько улучшенную кораблестроительную сталь. Вероятнее всего, участки бортов «Кэролайн», имевшие 76,2 мм толщину были совершенно неубиваемыми для фугасных снарядов практически на любых дистанциях боя, но вот об оконечностях этого сказать уже нельзя, тем более что по некоторым данным бронепояс у ватерлинии ближе к форштевню имел не 38 мм, а только 25,4 мм толщины. Бронепалуба вообще мало от чего защищала – поскольку бронировалась верхняя палуба, то фугасный снаряд (либо его осколки), вошедший с острых носовых или кормовых углов вполне мог пройти в машинные или котельные отделения в обход брони. Да и те же оконечности, не имея горизонтальной защиты, могли быть пробиты осколками насквозь, включая днище корабля. Что до прочей защиты, то она была весьма впечатляющей: 152-мм боевая рубка и 76-мм щиты орудий. Весьма сложно сказать, насколько оправданы щиты подобной толщины – вероятно, наводить орудие с такой массой брони не так уж легко. Но самое главное – уделив большое внимание толщине защиты, британцы почему-то совсем не озаботились ее площадью, из-за чего между щитом и палубой оставался большой зазор, через который осколки поражали расчеты орудий минуя «неубиваемый» щит. Все же, несмотря на все недостатки, «Кэролайн» следует считать для своих размеров весьма хорошо защищенным крейсером. Последние «тауны», легкие крейсера «Честер» и «Биркенхед».  HMS "Честер" К сожалению, схемы их бронирования найти не удалось, а имеющиеся описания могут быть не вполне верными. Дело в том, что бронирование крейсеров-«городов» понемногу совершенствовалось от одного типа к другому, и тут возможна путаница. По имеющимся у автора данным, защита этих крейсеров выглядела так: протяженный броневой пояс, начинающийся у форштевня и заканчивающийся, немного не доходя кормы имел толщину 51 мм, а вдоль машинных и котельных отделений — 76,2 мм (в носу, возможно, только 38 мм). В районе котельных и машинных отделений до верхней палубы, но крейсер располагал очень протяженным полубаком, так что между верхней кромкой бронепояса и орудиями все равно оставалось одно небронированное межпалубное пространство. По некоторым данным, бронепояс представлял собой 25,4-51 мм бронеплиты на 25,4 мм «подложке» HTS, т.е. 76,2-51 мм ему присвоено «по совокупности» толщин обшивки и брони. Поверх его верхней кромки располагалась довольно оригинальная бронепалуба, имевшая 19 мм над машинными и котельными отделениями, 38 мм – над рулевым устройством, а в остальных местах – всего 10 мм брони (или же это была опять HTS?). Во всяком случае можно утверждать лишь то, что для корабля нормальным водоизмещением в 5 185 т бронирование совершенно не поражает воображения и очевидно уступает «Светланам», особенно в части горизонтальной защиты. Тем не менее, «Честер» считался отлично защищенным легким крейсером и продемонстрировать свои возможности в реальном бою. В Ютландском сражении он «подставился» под огонь 2-ой разведывательной группы, в том числе – крейсеров «Франкфурт», «Висбаден», «Пиллау» и «Эльбинг», причем бой начался на дистанции не более 30 кабельтов. Менее чем за 20 минут, крейсер получил 17 150-мм фугасных снарядов, тем не менее защита сделала свое дело. Правда, некоторые бронеплиты 76,2 мм пояса пришлось менять после попадания в них германских снарядов, но во всяком случае главную свою задачу – предотвращение поражения котельных и машинных отделений и недопущение серьезных затоплений – они выполнили. «Даная». Среди всех британских крейсеров этот защищен наиболее рационально: протяженный пояс почти по всей длине, 38 мм – в носу, 57 мм – против артиллерийских погребов, 76,2 мм – против машинных и котельных отделений (причем здесь пояс поднимался до верхней палубы), а в остальных местах 50,8 мм. Но, увы, не из брони, а опять из HTS. Бронепалуба наконец-то получила вожделенный дюйм (25,4 мм) хотя бы над котельными, машинными отделениями и артиллерийскими погребами, (а также, вероятно, над рулевыми устройствами) но… складывается ощущение, что остальная палуба не бронировалась вообще. Кроме вышесказанного, безусловный интерес представляет «коробчатая» защита погребов – 12,7 мм вертикальной и 25,4 мм горизонтальной защиты. Что касается орудий, то их щиты значительно улучшили, увеличив площадь, но уменьшив толщину до 25,4 мм. Германские «Кенигсберги». Здесь все более-менее просто. Немцы сочли, что примененная ими на «Магдебурге» схема идеально подходит для легких крейсеров и тиражировали ее на всех последующих сериях включая послевоенный «Эмден». Бронепояс толщиной 60 мм защищал большую часть ватерлинии, за ним располагалась бронепалуба со скосами. При этом ее горизонтальная часть, имевшая 20 мм толщины, располагалась на уровне верхней кромки бронепояса (уровень нижней палубы) а скосы примыкали к нижней кромке. При этом горизонтальная часть бронепалубы имела всего 20 мм (вероятно в районе погребов – 40 мм), зато скосы – 40 мм. В корме эта защита заканчивалась 80 мм траверзом от нижней кромки которого, на уровне ватерлинии в корму продолжалась новая бронепалуба со скосами, имевшая равномерное бронирование в 40 мм. В носу цитадель заканчивалась до окончания бронепояса, 40 мм траверзом, а далее в нос шла 20 мм бронепалуба (вероятно, тоже со скосами). Рубка имела 100 мм стенки и 20 мм крышу, артиллерия – 50 мм щиты. Достоинства германской защиты заключались в совершенно «неубиваемой» цитадели –сомнительно, чтобы 152-мм снаряд смог бы преодолеть 60 мм бронепояс и 40 мм скос даже в упор, таким образом машинные и котельные отделения от настильного огня были защищены «на отлично». Но всего лишь 20 мм горизонтальной части бронепалубы все же могли быть пробиты на большой дистанции. Можно, конечно, говорить о том, что немцы готовились к войне в Северном море, где в силу погодных условий дистанции артиллерийского боя относительно невысоки и следует в первую очередь защищать свои корабли от настильного, а не от навесного огня. Но есть одно существенное «но» — англичане ведь создавали крейсера двойного назначения, способные не только служить при эскадре, но еще и пиратствовать на океанских коммуникациях – и вот здесь-то, в рейдах по Индийскому или Тихому океанам, горизонтальная защита была бы очень кстати. А кроме того, германская система бронирования обладала еще одним пороком — обеспечивая плавучесть корабля протяженным поясом по ватерлинии и отлично защищая то, что находится ниже этой самой ватерлинии, немцы оставляли весь остальной корабль всего лишь с самой фрагментарной защитой, которую давали орудийные щиты и бронерубка. То есть практически любой германский крейсер мог быть разгромлен огнем фугасных снарядов до полной потери боеспособности, и его бронезащита этому почти никак не препятствовала. Что касается австро-венгерского «Адмирала Брауна», то вся его защита – это 60-мм бронепояс, прикрывающий машинные и котельные отделения и 20 мм бронепалуба над ним: судя по всему, оконечности вне цитадели броней совершенно не защищались. Относительно рубки мнения источников разнятся – 50 или 20 мм. Разумеется, орудия стояли за щитами, но их толщину автору настоящей статьи выяснить не удалось. Безусловно, «Адмирал Браун» является самым слабозащищенным крейсером из всех, взятых для сравнения со «Светланой», но будем справедливыми: обеспечить даже такой уровень бронезащиты быстроходному кораблю всего лишь в 3 500 т нормального водоизмещения было очень непросто. Все всякого сомнения, среди всех вышеперечисленных крейсеров наилучшую защиту получили отечественные корабли типа «Светлана». Скорость и энергетическая установка Весьма интересный взгляд на скорость крейсеров сложился у англичан. Они полагали, что для «защитников торговли», оперирующих на коммуникациях, будет достаточно скорости 25-25,5 узлов, в то время как для лидирования эсминцев крейсеру необходима скорость не менее 30 узлов. При этом «тауны», то есть крейсера типов «Бристоль», «Веймут» и, конечно же, «Чатам», подтвердили на практике свои плановые характеристики, обеспечив 25-25,5 узлов полной скорости, при этом энергетические установки этих кораблей работали преимущественно на угле. Последние крейсера – «тауны», «Честер» и «Биркенхед», получили нефтяное отопление и продемонстрировали скорость на узел больше. «Скауты» должны были стать более скоростными, поэтому «Кэролайн» получили котлы с нефтяным отоплением. Четыре турбины должны были развивать без форсажа по 7 500 л.с. каждая, скорость при этом должна была составить 28 узлов, но предусматривался и форсажный режим, на котором крейсер должен был идти до восьми часов. Мощность каждой турбины на форсаже должна была составить 10 000 л.с. но на практике ничего не получилось – максимальная скорость крейсеров типа «Кэролайн» едва достигала 28,5 узлов. Крейсера типа «Даная» получились несколько быстроходнее, развив от 28 до 29,184 уз. Сама «Даная» как-то раз смогла развить даже рекордные 30,4 уз, при мощности машин 40 463 л.с. но этот результат не зафиксировали, потому что корабль, впоследствии, не смог повторить его на мерной миле. Что до германских «Кенигсбергов», то они, в отличие от британских «скаутов» сохраняли частично угольное, частично нефтяное отопление. Это может показаться странным анахронизмом, но только в том случае если мы забудем об одной из важнейших функций германских легких крейсеров – войне на коммуникациях. В те годы рейдеры нередко пополняли запасы угля, перегружая таковые с захваченных ими судов. Это было не лучшим решением, потому что качество угля с обычных транспортных пароходов, конечно же, не шло ни в какое сравнение с кардиффом для боевых кораблей. Разумеется, командирам рейдеров было куда предпочтительней пользоваться услугами специальных угольщиков, обеспечивающих их действия, но это было не всегда возможно. Но рейдер мог хранить некоторый неприкосновенный запас высококачественного угля на случай преследования вражеских боевых кораблей и боя, а повседневно использовать «экспроприированные» с захваченных судов запасы. Безусловно, крейсер на чисто нефтяном отоплении подобной возможности был лишен. В те годы лишь уголь был распространен повсеместно, и пополнить запасы жидкого топлива было почти невозможно. Поэтому немцы вынуждены были продолжать использовать уголь на своих крейсерах. Возможно, именно в силу вышесказанного германские крейсера не были суперскороходны, но они все же развивали вполне приличную для своего времени скорость – 27,5-27,8 узлов. Австро-венгерские крейсера развивали чуть более 27 узлов, но их ходовые были ненадежны настолько, что это накладывало ограничения на их участие в боевых операциях. Соответственно, легкие крейсера типа «Светлана», способные развивать 29,5 узлов (и подтвердившие свои скоростные качества после достройки), оказались наиболее быстроходными из всех рассматриваемых нами кораблей. Итак, среди британских, германских и австро-венгерских крейсеров отечественные «Светланы» несли наиболее грозное артиллерийское вооружение, были наиболее быстроходны и лучше всех бронированы. Но какую цену пришлось заплатить за все эти достоинства? Продолжение следует… Автор: Андрей из Челябинска |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| вмф |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Лёгкие крейсера типа "Светлана". Часть 6. Выводы | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 14.02.2018 22:26 |

| Лёгкие крейсера типа "Светлана". Часть 5. Цена качества | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 08.02.2018 00:38 |

| Лёгкие крейсера типа "Светлана". Часть 3. Огневая мощь в сравнении со сверстниками | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 17.01.2018 23:48 |

| Крейсера типа "Светлана". Часть 2. Артиллерия | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 11.01.2018 17:45 |

| Лёгкие крейсера типа "Светлана" | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 26.12.2017 22:02 |

Линейный вид

Линейный вид