RUFOR.ORG

»

Супермен Страны Советов: большой крейсер проекта "Х"

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

В предлагаемой Вашему вниманию статье мы рассмотрим особенности советской военно-морской и конструкторской мысли середины 1930-х годов на примере разработки большого крейсера проект «Х»

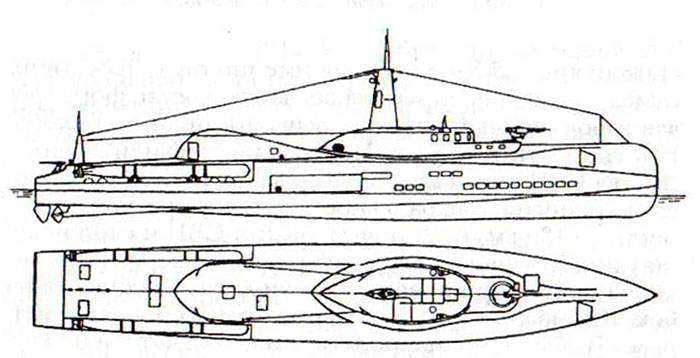

Общеизвестно, что в первой половине 30-х годов руководство Морских сил РККА вынуждено было довольствоваться теориями малой морской войны, в рамках которой не следовало рассчитывать на большее, чем легкие крейсера. Но успехи страны в индустриализации давали надежду на создание более тяжелых кораблей, и потому в период 1934-1935 гг. Управление Морских Сил одобрило создание инициативных проектов тяжелых кораблей. В марте 1935 г, когда наш военно-промышленный комплекс готовился к закладке первых советских крейсеров проекта 26, в ЦКБС-1 под руководством начальника корпусного отделения А.И. Маслова и ответственного исполнителя проектно-конструкторских работ В.П. Римского-Корсакова были представлены чертежи с пояснительной запиской и модель большого крейсера «проекта «Х»». Что это был за корабль? В его задачи входили: 1) Автономные операции в открытом море 2) Действия против берегов противника 3) Поддержка легких сил вдали от своих баз Сразу же хотелось бы отметить принципиальные отличия от задач, ставящихся крейсерам проекта 26 «Киров». Последние создавались в первую очередь для комбинированного (сосредоточенного) удара, то есть для действий против превосходящих сил вражеского флота, а вот прерывание вражеских коммуникаций совершенно не ставилось им в приоритет, разве что в форме обеспечения действий подводных лодок. В то же время «проект «Х»» ознаменовал собой возвращение к классической теории крейсерской войны на коммуникациях: однако большой крейсер не был обычным рейдером, так как помимо собственно крейсерских операций на него возлагалась задача действовать против берега. Большой крейсер проекта "Х" Предполагалось, что основным оппонентом для большого крейсера проекта «Х» станут «вашингтонские» крейсера, то есть корабли стандартным водоизмещением в 10 000 т и вооруженные 203-мм артиллерией. Соответственно, «проект «Х»» создавался так, чтобы эти крейсера стали бы для него «законной дичью». Для этого наступательные и оборонительные возможности большого крейсера балансировались так, чтобы он имел зону свободного маневрирования (т.е. промежуток между минимальной и максимальной дистанцией до неприятеля, в котором вражеские снаряды не пробивают ни бортовой, ни палубной брони нашего корабля) не менее 30 кабельтов, в то время как вражеские крейсера такой зоны не имели бы вообще. Артиллерия главного калибра Наши конструкторы совершенно правильно посчитали, что в «десятитысячном» водоизмещении невозможно создать сбалансированный корабль, и что «вашингтонские» крейсера будут иметь слабую защиту. Поэтому предполагалось, что для уверенного и поражения на всех дистанциях достаточно будет 220-мм или 225-мм артиллерии. Но следовало принимать во внимание, что за время, пока большой крейсер «проект «Х»» будет строиться, возможны изменения в международных договорах и появление крейсеров с усиленным бронированием. Поэтому «на вырост» приняли калибр 240-мм. Что до количества таких орудий, то по мнению автора настоящей статьи, для обеспечения превосходства над любым «вашингтонцем» было бы достаточно иметь 8-9 таких орудий, но проектировщики предложили 12. Ответ, очевидно, кроется в том, что создатели «проекта «Х»» учитывали наличие у Германии «карманных линкоров» с 280-мм артиллерией. Обеспечить защиту от их снарядов на корабле разумного (для крейсера) водоизмещения не представлялось возможным, поэтому бой большого крейсера проекта «Х» и «карманного линкора» представлял бы собой поединок «яичной скорлупы, вооруженной молотками». В дуэльной ситуации зон свободного маневрирования не было ни у одного из этих кораблей. Следовательно, требовалось снабдить большой крейсер максимумом огневой мощи, и возможностью как можно быстрее пристреляться по противнику. Дюжина стволов главного калибра все это обеспечивала наилучшим образом, в том числе за счет возможности пристреливаться «двойным уступом», т.е. давать три четырехорудийных залпа с небольшими интервалами во времени и дистанции, на дожидаясь падения снарядов первого залпа. Поэтому двенадцать 240-мм орудий, в общем-то избыточных против «вашингтонских» крейсеров, можно считать вполне адекватным вооружением. Предполагались следующие характеристики будущей 240-мм артсистемы: Длина ствола – 60 калибров Масса снаряда/ заряда – 235 / 100 кг Начальная скорость снаряда – 940 м/сек Скорострельность при угле возвышения 10 град - 5 выстр/мин. Углы вертикального наведения – от -5 до +60 град Боеприпасы – 110 выстр/ствол Масса башни с броней – 584 т Диаметр по шарам – 7 100 мм Каждое орудие размещалось в отдельной люльке. Проект башенной установки составил инженер конструкторского бюро Ленинградского Металлического завода (знаменитого ЛМЗ) Р.Н. Вульф. Зенитная артиллерия Было принято весьма прогрессивное решение оснастить большой крейсер «проекта «Х»» универсальной зенитной артиллерией. Еще в 1929 г Научно-технический комитет Управления Военно-Морских Сил проводил работы по данной тематике, на основании которых оптимальным считалось орудие калибра 130-мм. Решено было поставить на крейсер двенадцать таких орудий в шести двухорудийных башнях, по три с каждого борта. Прочее зенитное вооружение составляли шесть 45-мм полуавтоматических пушек 21-К и четыре 12,7-мм пулемета. СУО Управление огнем предполагалось осуществлять при помощи четырех командно-дальномерных постов (КДП), по два на главный и универсальный калибр, данные которых могли обрабатываться в двух центральных постах (носовом и кормовом) и одном, расположенном на корме МПУАЗО. Торпедное и минное вооружение Проектировщики большого крейсера полагали, что в условиях увеличившихся дистанций артиллерийского боя тяжелые корабли не будут сходиться на расстояние, позволяющее применить торпедное оружие. Поэтому «проект «Х»» оснастили всего двумя трехтрубными 533-мм торпедными аппаратами. Мины не входили в состав штатного вооружения крейсера, но большой крейсер мог брать в перегруз до 100 мин. Прочее вооружение Настоящая изюминка «проекта «Х»», отличающая его от множества других крейсеров мира. В части авиации разработчики исходили из необходимости постоянного дежурства в воздухе хотя бы одного гидросамолета в светлое время суток. По их мнению, гидросамолет, помимо разведки, мог бы корректировать артиллерийский огонь крейсера на предельные дистанции, а также участвовать в отражении воздушных атак. Для того чтобы обеспечить требование постоянного дежурства, понадобилось оснастить крейсер 9 (ДЕВЯТЬЮ) гидросамолетами, из которых восемь располагалось в ангаре внутри корпуса, а девятый – на единственной катапульте корабля. Но, как будто этого было мало, на верхней палубе предусматривалось место еще для двух-трех самолетов, то есть общая численность авиагруппы могла достигать двенадцати машин! В проекте предлагалась необычная, но весьма остроумная система подъема гидросамолетов: при помощи кормового фартука. Последний представлял из себя большой тент, спускаемый с крейсера в воду и буксируемый непосредственно за кораблем или рядом с ним, в зависимости от конструкции. Севший на воду гидросамолет должен был «выехать» на спущенный «фартук» - тем самым скорости самолета и крейсера уравнивались, а затем гидросамолет поднимался обычным краном. Все это, в теории, должно было позволить большому крейсеру поднимать гидросамолеты на борт, не снижая хода. Однако многочисленная авиагруппа – это еще не все, потому что помимо самолетов большой крейсер «проекта «Х»» должен был комплектоваться двумя подводными лодками! Точнее, это были погружающиеся торпедные катера, разработанные в ЦКБС-1 под руководством Бжезинского В.Л. в 1934-1935 гг. Предлагалось два варианта: «Блоха-1» имела надводное водоизмещение 52 т, подводное – 92 т; «Блоха-2» - соответственно 35,3 и 74 т. Скорость обеих «Блох» должна была составить 30-35 узлов в надводном и 4 узла – в подводном положении. Данные о дальности хода чрезвычайно противоречивы. Так, для «Блохи-2» указывается, что она могла идти полным ходом один час (т.е. при скорости 35 уз пройти 35 миль), но тут же – что она имела дальность надводным ходом полной скоростью - 110 миль. Дальность подводного хода полной скоростью - 11 миль; скоростью 7,5 узлов (??? явная опечатка, может быть – 1,5 узла?) - 25 миль. Вооружение – 2 450-мм торпеды и один 12-,7-мм пулемет, экипаж – 3 человека, автономность – не более 3-5 суток. Изображений «Блохи-1» и «Блохи-2» автору настоящей статьи обнаружить не удалось, есть лишь внешний вид спускового устройства этих лодок. Проектанты не определились, где именно следовало размещать подводные лодки, предлагалось два варианта – в корме (на представленных выше автоматических спусковых устройствах) или же в середине корпуса вместе со шлюпками  Есть еще внешний вид «Блохи-400» Но этот кораблик, будучи идейным наследником «Блох» для большого крейсера проекта «Х», был разработан позднее, в 1939 г все тем же Бжезинским В.Л., но… уже не в ЦКБС-1, а в ОСТЕХБЮРО НКВД. Бронирование Как уже говорилось выше, бронирование должно было обеспечить зону свободного маневрирования в 30 кабельтов против любого «203-мм» крейсера. За основу при расчетах была принята 203-мм британская пушка, потому что разработчики считали ее лучшей в мире на тот момент. Согласно формулам бронепробиваемости, для обеспечения требуемого уровня защиты, было достаточно 115 мм вертикальной и 75 мм горизонтальной брони. Соответственно, крейсер должен был получить цитадель из 115 мм бронепояса и траверзов, на верхних кромках которых укладывалась 75 мм бронепалуба. Цитадель защищала машинные и котельные отделения, а также погреба главного калибра. Кроме этого, некоторую дополнительную защиту обеспечивала большая толщина бортов и верхней палубы над цитаделью – 25 мм. Лобовая плита башен главного калибра должна была составить 150 мм, боковые стенки – 100 мм, крыша – 75 мм, барбеты – 115 мм. Башни и барбеты универсального калибра защищались 50 мм броней. Крейсер имел две бронированных рубки, причем их верхний ярус имела стенки 152 мм, нижние ярусы – 75 мм, крыша -100 мм Энергетическая установка Разумеется, большой крейсер предлагалось оснастить самой передовой, как тогда казалось, энергетической установкой. В это время советский флот увлекся идеей паротурбинных установок с высокими параметрами пара. В 1935 г был заложен эсминец «Опытный» (в качестве экспериментального корабля). Его энергетическая установка по размерам и массе должна была соответствовать той, что применялась на эсминцах проекта 7, но при этом превосходить ее по мощности на 45%. Предполагалось, что с такой ЭУ новый эсминец разовьет 43 узла Основания для оптимизма как будто бы были. Эксперименты в этой области проводили американская фирма «General Electric», итальянская «Ansaldo» и другие. В Англии в 1930 г. фирмой «Thornycroft» построен эсминец «Ахерон» с опытной ЭУ. «Увлекалась» прямоточными котлами и Германия. Нечто подобное предполагалось и для большого крейсера «проекта «Х»» - мощность его энергетической установки должна была составить феноменальные 210 000 л.с., с которыми скорость корабля достигала 38 узлов. Предполагалось, что прямоточные котлы обеспечат феноменальную экономическую скорость – 25 узлов, а вот о дальности известно только, что на полном ходу она должна была составлять 900 миль. Очевидно, что на экономическом ходу она была бы значительно больше. Несмотря на наличие одной трубы, на крейсере предусматривалось эшелонное расположение механизмов, работающих на два винта. Корпус Как известно, «длина бежит» - чем длиннее корпус, тем проще обеспечить ему высокую скорость. Длина большого крейсера «проекта «Х»» составляла 233,6 м, ширина – 22,3 м., осадка – 6,6 м. Стандартное водоизмещение корабля должно было составить 15 518 т. Ниже, в Приложении, приводится нагрузка масс крейсера. Что можно сказать о проекте «Х»? Увы, перечисление его недостатков займет едва ли не больше места, чем описание самого корабля. Главный калибр большого крейсера с его 235 кг снарядом при начальной скорости 940 м/сек очевидно перефорсирован. Не будем вспоминать 240-мм орудия французских броненосцев типа «Дантон» (220 кг и 800 м/сек) – все же это разработка начала века, но устанавливавшаяся на финских броненосцах береговой обороны 254-мм/45 пушка фирмы «Бофорс» образца 1929 г стреляла 225 кг снарядом с начальной скоростью 850 м/сек. Максимальный угол вертикальной наводки должен был составить целых 60 град, но зачем такое 240-мм орудиям? Не по самолетам же из них собирались стрелять, да и в этом случае (гулять так гулять!) требовался бы угол возвышения не менее 75 град. Единственной разумной причиной для такого требования могло быть желание обеспечить возможность навесного огня по береговым объектам. Но подобные углы вертикальной наводки чрезвычайно усложняли устройство башни, так что овчинка явно не стоила выделки. Безусловно, 12 стволов 130-мм универсального калибра были вполне уместны на тяжелом корабле, но прочая зенитная артиллерия предусматривалась в количестве, соответствующем легкому крейсеру «Киров» - и даже для него она была явно недостаточна, а уж для большого крейсера, которому стандартные "вашингтонцы" должны были быть на один зуб - и подавно. А вот торпедное вооружение нареканий не вызывает. Безусловно, всем интересующимся морской истории памятны успехи японских крейсеров, вооруженных дальнобойными торпедами, но нужно понимать, что многочисленное торпедное вооружение требовалось им для выполнения основной тактической задачи – уничтожения крупных кораблей противника в ночных боях. Но для советского большого крейсера такой задачи никогда не ставилось. Свое преимущество над «вашингтонскими» крейсерами он должен был реализовывать в дневном артиллерийском бою, и не было никакого смысла рисковать тяжелым кораблем в ночных баталиях. Разумеется, не всегда корабли сражаются в тактических ситуациях, для которых они предназначались, но на такой случай два трехтрубных торпедных аппарата выглядели вполне разумным минимумом. Их увеличение, в свою очередь, повлекло бы дополнительные риски в артиллерийском бою, в котором всего лишь удачное попадание могло привести к детонации торпед и тяжелейшим повреждениям, если даже не гибели корабля. А кроме того, торпеды для рейдера полезны в ситуации, когда по каким-либо причинам требуется срочно потопить крупный вражеский транспорт. Авиационное вооружение в 9-12 самолетов казалось остроумным решением проблемы дневной разведки, но по факту вылилось бы в бесконечные взлетно-посадочные операции, и только сковывало бы крейсер. И это не говоря об опасности, которой подвергались бы в артиллерийском бою ангар и хранилища (либо система подачи топлива), размещенные вне цитадели. Также очевидна невозможность использования гидросамолетов для противовоздушной обороны – по своим летным качествам они очень сильно проигрывали как сухопутной, так и палубной авиации. Совершенно непонятна тактика использования подводных лодок – с учетом их мизерной дальности хода и автономности большому крейсеру пришлось бы сильно рисковать, доставляя их к объекту атаки, а затем ожидая окончания операции с тем, чтобы принять их на борт. При этом дюжина 240-мм орудий при обстреле вражеского порта дали бы куда больший эффект, чем четыре 450-мм торпеды в боковых торпедных аппаратах, попасть которыми можно было только стреляя в упор – и даже в этом случае имея "отличные" шансы промахнуться. К тому же огневой налет на вражескую базу не требует длительного пребывания крейсера в ее районе. Бронирование не вызывает особых нареканий, за исключением длины цитадели, составлявшей менее 50% длины корабля и потому вряд ли способной обеспечить его непотопляемость на приемлемом уровне. Так, у легкого крейсера «Киров» длина цитадели составляла 64,5% длины корабля. Кроме этого, возникают некоторые сомнения в достаточности 115 мм бортовой брони против 203-мм бронебойных снарядов. Проектанты большого крейсера проекта «Х» ориентировались на характеристики британского восьмидюймового орудия, полагая, что на середину 30-х годов оно является лучшим в мире. На самом деле это неверно – английская 203-мм/50 артсистема Mark VIII мод 1923 г стреляла снарядами массой 116,1 кг с начальной скоростью 855 м/сек и вовсе не являлась тогда самой мощной, а была, скорее, крепким середнячком. Так, французская 203-мм/50 модели 1924 г стреляла 123,1 кг снарядом с начальной скоростью 850 м/сек, итальянская 203-мм/53 модели 1927 г – 125 кг снарядом со скоростью 900 м/сек, а только что созданная германская 203-м/60 SK C/34 образца 1934 г – 122 кг снарядом с начальной скоростью 925 м/сек. Таким образом, мы видим очередную ошибку, но, по большому счету, это вопрос не к проектантам большого крейсера «Х», а к тем, кто обеспечивал их информацией о ТТХ заграничных вооружений. Опять же, сегодня в нашем распоряжении есть фактические ТТХ морских орудий того времени, но означает ли это, что они были и у наших конструкторов в 1935 г? Или, быть может, они считали британское орудие более мощным, чем оно было на самом деле? Ответа на этот вопрос, к сожалению, у автора настоящей статьи нет. Чрезвычайно странно выглядит энергетическая установка «проекта «Х»». Безусловно, скорость – один из важнейших показателей боевого корабля тех лет, но зачем было пытаться доводить ее до 38 узлов? Но… как известно, в те годы СССР очень тесно сотрудничал с Италией в части морских вооружений и, конечно, был в курсе результатов ходовых испытаний итальянских тяжелых крейсеров. В 1930 г «Триесте» развил 35,6 уз, годом раньше «Тренто» - 35,7, а в 1932 г «Больцано» показал феерические 36,81 уз! Также нельзя полностью исключать, что в СССР каким-то образом получили данные о японских тяжелых крейсерах: в 1928 г корабли типа «Миоко» показали от 35,25 до 35,6 уз, а в 1932 г «Такао» показали примерно столько же. На этом фоне задание в 38 уз для советского большого крейсера уже не выглядит чем-то запредельным. И тем не менее, попытка размещения столь мощной энергетической установки, безусловно, ошибочна. Даже зная о сверхскоростных тяжелых крейсерах Италии и Японии, все же следовало помнить и то, что советскому крейсеру (как и любому другому военному кораблю) достаточно быть быстрее тех, кто сильнее его, и сильнее тех, кто быстрее. Тактико-технические характеристики большого крейсера проекта «Х» обеспечивали ему превосходство над «вашингтонскими» крейсерами Италии и Германии, так зачем же было пытаться быть быстрее их? Или проектировщики, как и в случае с артиллерией главного калибра, предпочли «перезаложиться» на будущее, в опасении, что скорости иностранных линкоров дорастут до 35-36 уз? Для обеспечения столь высокой скорости большому крейсеру проекта «Х» потребовалась сверхмощная, но компактная энергетическая установка, получить которую можно было только с использованием прямоточных котлов и повышенных параметров пара, так что этот шаг выглядит логичным. Но поражает оптимизм проектировщиков – на ЭУ мощностью в 210 тыс. л.с. выделено всего 2000 т – и это в то время, как уже были известны масса механизмов крейсеров проекта 26, составившая примерно 1834 т (данные по проекту 26-бис) при номинальной мощности 110 тыс. л.с.! Кораблестроители еще только готовились к закладке «Опытного», удельная мощность энергетической установки которого должна была превосходить обыкновенные ЭУ эсминцев проекта 7 на 45%. При этом дело считается настолько новым и необычным, что новейшую котлотурбинную установку предпочли сначала «обкатать» на внесерийном корабле. Следовательно, риски не достижения рекордных характеристик вполне понимались, и было бы разумно, до окончания испытаний, проектировать КТУ для перспективных кораблей с приростом удельной мощности ниже, чем у «Опытного», или хотя бы не превосходящей его 45%. Но вместо этого проектировщики закладывают в проект большого крейсера энергетическую установку, чья удельная мощность на 75% превосходит только что приобретенный, новейший итальянский образец ЭУ для легкого крейсера! А ведь нужно понимать, что массогабаритные характеристики энергетической установки для большого крейсера проекта «Х» имели принципиальное значение. Ведь при увеличении их размеров пришлось бы увеличивать и протяженность цитадели корабля, что самым существенным образом увеличивало водоизмещение последнего. Попытка обеспечить большому крейсеру 38-узловую скорость имела и другие негативные последствия – чрезмерно длинный, но относительно узкий корпус не позволял обеспечить сколько-то серьезную противоторпедную защиту. С другой стороны, все же между машинными и котельными отделениями и бортом имелись «вставки» отсеков – хранилищ топлива, что до какой-то степени могло ослабить подрыв. Кроме этого, остаются вопросы и к дальности хода большого крейсера проекта «Х». К сожалению, приводится только дальность на полном ходу корабля, но с учетом того, что она составляет всего 900 миль крайне сомнительно, чтобы дальность 12-14 узлах достигала хотя бы 6 000 миль, а ведь даже это не слишком хороший показатель для океанского рейдера. В целом же можно констатировать, что большой крейсер типа «Х» не мог быть построен в предложенном проектантами виде. В случае продолжения работ по данному крейсеру следовало ожидать настолько существенных корректировок проекта, что, в сущности, речь бы шла уже о другом корабле, созданном с учетом опыта, полученного при разработке «проекта «Х»». Но почему все же создатели «проекта «Х»» допустили такую массу ошибок в своем творчестве? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, следует принять во внимание огромные «кораблестроительные каникулы»: со времени Первой мировой войны и до момента разработки «проекта «Х»» Российская империя, а в дальнейшем СССР осуществляли только достройку и модернизацию крупных кораблей, но не новое их строительство. Военная техника 20-го века непрерывно совершенствовалась буквально по всем направлениям: более прочная конструкционная сталь и броня, значительный прогресс в мощности корабельных турбин, огромный рост возможностей авиации и прочее, и прочее. Но самое главное заключается в том, что и тогда, и сегодня, в каждый момент времени конструкторы боевого корабля стоят перед дилеммой. Использовать ли новые, не апробированные еще технологии, надеясь, в случае успеха превзойти противников, но рискуя в случае неудачи потратить деньги и время на небоеспособный корабль? Или же сделать ставку на надежность, использовав проверенные временем решения, и рисковать тем, что корабли противника, созданные с применением последних достижений научно-технического прогресса, окажутся много лучше и сильнее? В этом нелегком выборе единственными «советчиками» являются опыт проектирования и эксплуатации современных кораблей. Этот опыт в ряде случаев способен подсказать правильное решение, но в СССР, на долгие годы прекратившем строить и разрабатывать тяжелые артиллерийские корабли, этого опыта не было, да и быть не могло. Страна, по сути, осваивала еще дореволюционные «заделы» царского кораблестроения, создававшиеся в промежутке между Русско-японской и Первой мировой войнами. В результате проектировщики большого крейсера попытались возместить нехватку опыта, безусловно, остроумными, но вряд ли способными выдержать проверку практикой решениями. Не нужно упрекать создателей «проекта «Х»» в неспособности. И точно так же бессмысленно винить руководство СССР в отказе от строительства тяжелых кораблей в первой половине 30-х годов – для этого у страны не было ни финансовых, ни технических возможностей. История проектирования тяжелого крейсера проекта «Х» учит нас лишь тому, насколько опасны перерывы при создании сложных систем вооружений. Никогда не нужно думать, что вот сейчас у нас нет денег/времени/ресурсов, и мы не будем этим заниматься, а потом, спустя 5-10-15 лет, когда необходимые средства появятся, мы по щучьему велению – рраз! – и создадим конкурентоспособное оружие. Даже в условиях, когда экономика страны не позволяет нам создавать тяжелые корабли, мы в состоянии изыскивать средства хотя бы на НИОКР в этой области. И потому очень важно поддерживать в приемлемом техническом состоянии и интенсивно эксплуатировать те немногочисленные крупные надводные корабли, что у нас еще остались. С этой точки зрения историю проектирования большого крейсера проекта «Х» никак нельзя считать провальной. Пусть она и не привела к созданию эффективного боевого корабля, но все же дала нашим конструкторам опыт, который оказался востребован при проектировании новых боевых кораблей СССР. Приложение Нагрузка масс большого крейсера проекта «Х» Корпус металлический – 4 412 т Дельные вещи – 132 т Дерево – 6 т Окраска – 80 т Изоляция – 114 т Покрытие полов цементом – 48 т Оборудование помещений, кладовых и погребов – 304 т Судовые системы и устройства – 628 т Электрооборудование – 202 т Связь и управление – 108 т Жидкие грузы в корпусе – 76 т Бронирование – 3 065 т Вооружение: Артиллерийское – 3 688 т Торпедное – 48 т Авиационное – 48 т Минное – 5 т Тральное – 18 т Химическое – 12 т Механизмы – 2 000 т Снабжение и экипаж – 272 т Запас водоизмещения – 250 т Итого, стандартное водоизмещение – 15 518 т Список использованной литературы 1. А.А. Малов, С.В. Патянин "тяжелые крейсера "Тренто", "Триест" и "Больцано" 2. А.А. Чернышев "Крейсера типа "Максим Горький" 2. А.В. Платонов "Крейсеры советского флота" 2. Л.А. Кузнецов "Большой крейсер проекта "Х"" "Гангут", Выпуск 18 Автор: Андрей из Челябинска |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| вмф |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Страны "Большой семёрки" сделали заявление по инциденту у берегов Крыма | ezup | Новостной агрегатор. С мира по нитке... | 0 | 30.11.2018 18:52 |

| Ошибки германского кораблестроения. Большой крейсер "Блюхер" | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 27.02.2018 17:00 |

| "Адмирал Лазарев" - тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Орлан". | ezup | Корабли | 0 | 03.05.2011 22:59 |

| "Адмирал Харламов" - большой противолодочный корабль проекта 1155 | ezup | Корабли | 0 | 03.05.2011 16:33 |

| Большой противолодочный корабль проекта 1134 "Адмирал Зозуля" | ezup | Корабли | 0 | 03.05.2011 16:27 |

Линейный вид

Линейный вид