RUFOR.ORG

»

Палубная авиация во второй мировой войне

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Палубная авиация во второй мировой войне: от Таранто до Мидуэя. Часть I

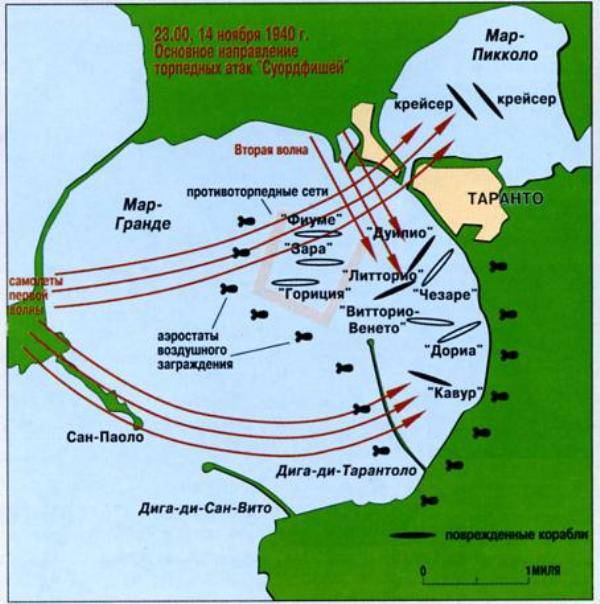

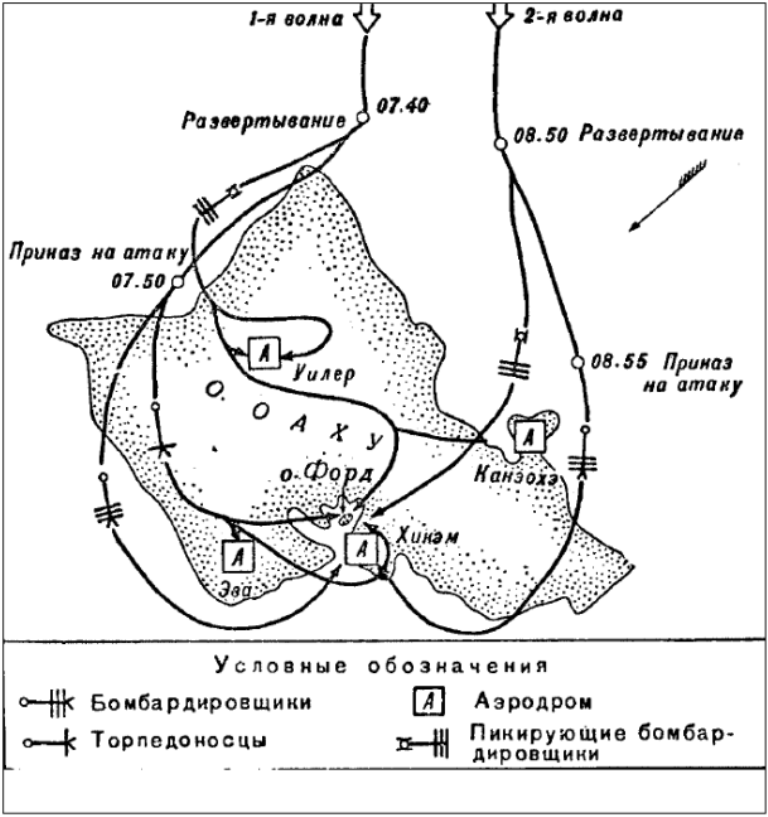

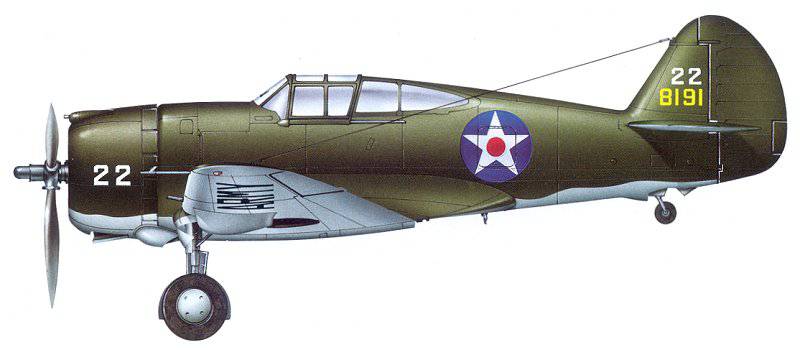

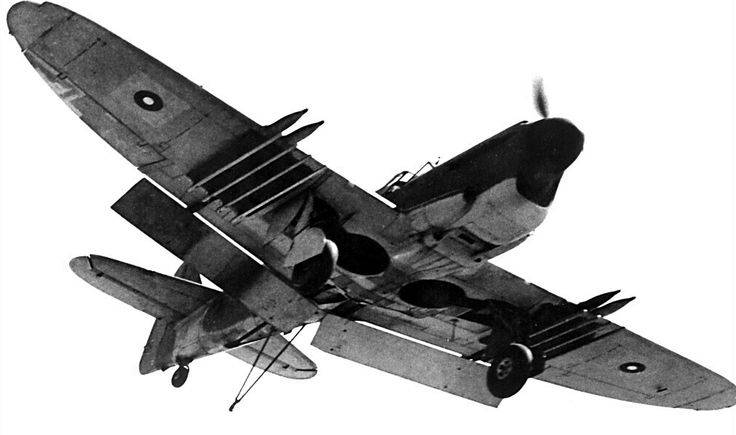

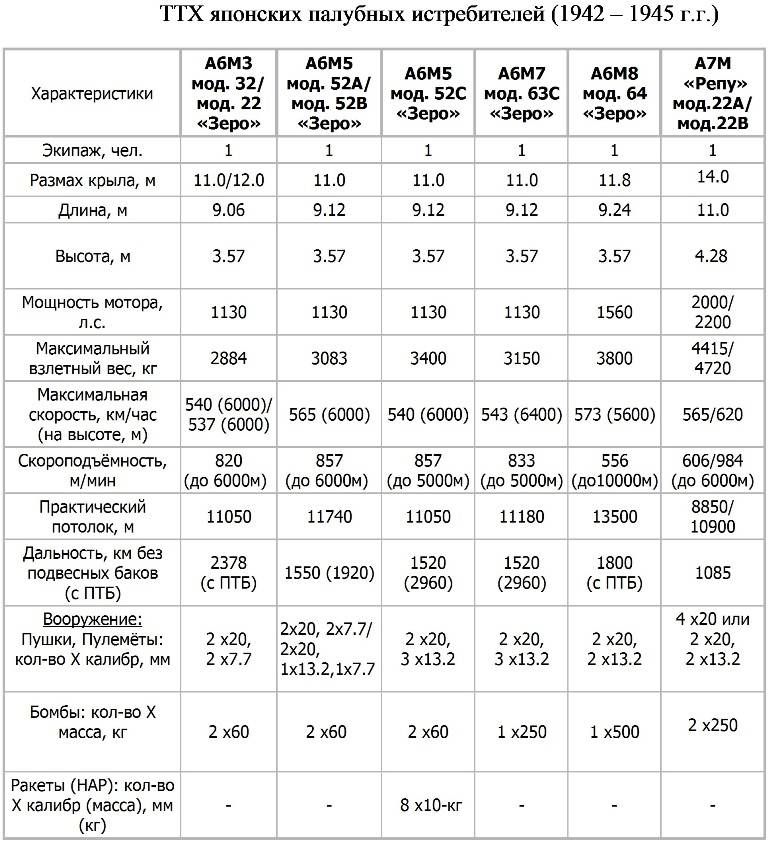

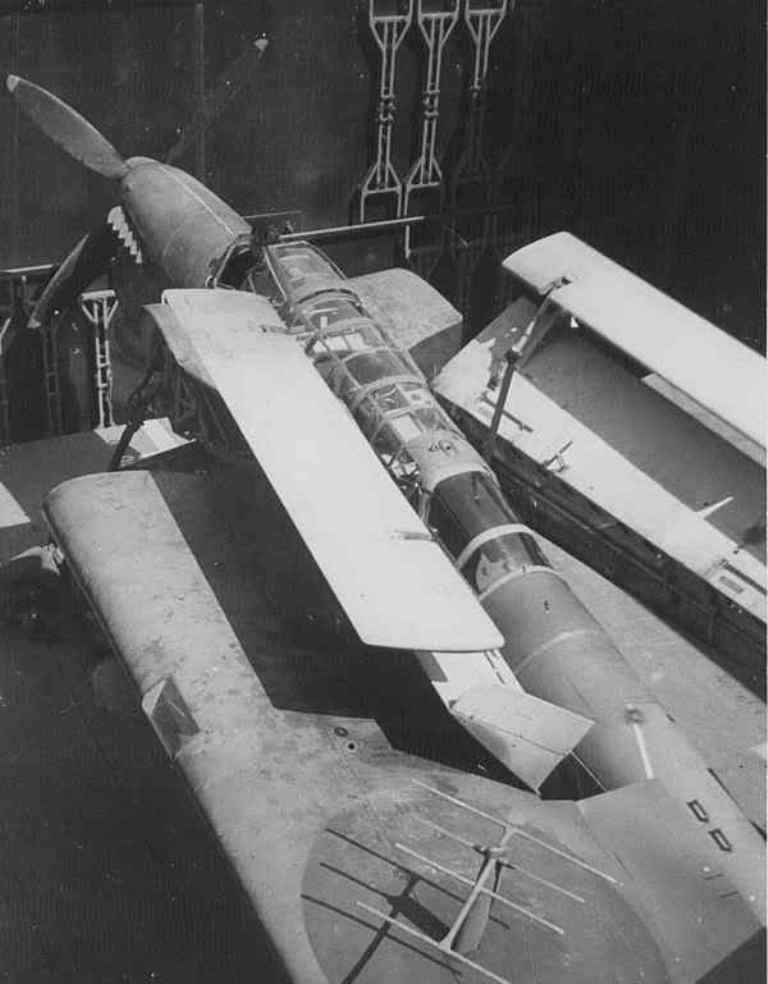

Зарождение палубной авиации 14 ноября 1910 года приято считать днём рождения палубной авиации. В этот день впервые был осуществлён успешный взлёт самолёта с палубы надводного корабля. В начале 20-го века в связи с появлением и развитием авиации идея использования самолётов с палуб надводных кораблей буквально витала в воздухе. Инициатором проведения экспериментальных полётов с палубы корабля стал капитан 1 ранга ВМС США Ирвинг Чемберс, занимающий в те дни должность помощника министра флота по снабжению. Тщательно изучив все публикации и материалы по данной проблематике Чемберс пришёл к выводу о реальной возможности осуществления полётов с палуб надводных кораблей и добился от командования флота разрешение на проведение экспериментальных полётов с палубы надводного корабля. Реплика биплана «Кертис Голден Флаер» (Фото сайта commons.wikimedia.org) Выделенный командованием флота США крейсера CL-2 «Бирмингем» водоизмещением 3750 тонн был дооборудован наклонной деревянной платформой над баком длинной 25 метров. Высота от края платформы до уреза воды составляла 11 метров. Согласие на участи в опасных экспериментах дал молодой пилот фирмы Кертисса Юджин Эли, которого Чемберс нашел на авиационной выставке в городе Хейторп (штат Мериленд). Для полётов был выбран одномоторный (с толкающим винтом) биплан Кертисса, оборудованный поплавками для возможности посадки на воду в аварийной ситуации. Мощности двигателя в 50 лошадиных сил посчитали достаточной для полётного эксперимента. Эли взлетает на биплане «Кертис Голден Флаер» с наклонной платформы крейсера флота США CL-2 «Бирмингем» (Фото сайта midnike.livejournal.com) Для проведения полётов 14 ноября 1910 года «Бирмингем» с эскортом из четырёх эсминцев направился в бухту Чезапик (штат Вирджиния), где развернулся против ветра и двигался со скоростью в 10 узлов. В 15.16 биплан Эли, пробежав с работающим на полную мощность мотором по короткой палубе-платформе, скрылся за её урезом и, слегка коснувшись поверхности воды, взмыл в небо. Радист крейсера «Бирмингем» под свист и восторженные аплодисменты команды корабля отправил командованию радиограмму, известившую мир о рождении палубной авиации. Завершающим этапом экспериментальных полётов стала уже посадка самолёта на корабль. Для этих целей был выделен ВМС США крейсер ACR-4 «Пенсильвания». На юте крейсера соорудили 36-метровую деревянную платформу с импровизированной системой торможения самолёта, состоящую из мешков с песком и тросов натянутых поперёк посадочной платформы. 18 января 1911 года Юджин Эли на биплане «Кертис Голден Флаер» совершил успешную посадку на деревянную платформу крейсера «Пенсильвания», стоявшего на якоре в заливе Сан-Франциско. Посадка Эли на биплане «Кертис Голден Флаер» на платформу крейсера «Пенсильвания» (Фото сайта midnike.livejournal.com) Атака базы итальянских ВМС в Таранто С момента своего появления палубная авиация в 1910 году и до начала второй мировой войны оставалась на вторых ролях в военно-морской стратегии ведущих морских держав мира. События ноября 1940 года заставили морских специалистов обратить особое внимание на палубную авиацию и её роль в морских сражениях. После вступления Италии 10 июня 1940 года в войну на стороне гитлеровской Германии база итальянских ВМС в бухте Таранто, где были сосредоточены основные силы флота, приобрела стратегическое значение. Идея нанесения удара палубной авиацией королевского флота (Воздушными Силами Флота) принадлежит контр-адмиралу Артуру Ламли Сент-Джорджу Листеру, который ещё во время первой мировой войны служил в авиационной эскадрилье, базирующейся в Таранто, и хорошо знал особенности гавани. В 1938 году, когда Италия развернула боевые действия в Эфиопии, у Листера командовавшего в Средиземном море авианосцем «Глориес» в звании капитан 1 ранга и появился замысел о нанесении авиационного удара. Летчики авиагруппы «Глориеса» даже прошли обучение ночным торпедным и бомбовым атакам. Подготовку к предстоящему воздушному удару Королевский Флот начал ещё в августе 1940 года. Воздушная разведка осуществлялась хорошо подготовленными экипажами истребителей «Грумман» «Мартлет» Мк.I действующих с острова Мальта. В результате была вскрыта система обороны военно-морской базы итальянского флота. Были учтены и небольшие глубины непосредственно в самой гавани Таранто. Авиационные торпеды были дооборудованы стабилизаторами, позволяющие применять их на таких глубинах путём уменьшения глубины погружения торпеды при сбросе её с самолёта. Используя аэрофотоснимки экипажи торпедоносцев «Фейри» «Суордфиш» изучали расположение кораблей на якорных стоянках и ориентиры для захода в атаку. Отрабатывалось и взаимодействие в условиях ночной атаки. Британский истребитель «Грумман» «Мартлет» Мк.I в разведывательном полёте над Средиземным морем (Фото сайта ) Силы британского флота привлекаемые для осуществления операции, по замыслу флотского командования, были разделены на три группы. В основную ударную группу вошли два авианосца «Игл» с «Илластриесом» и восемь кораблей эскорта (четыре крейсера и четыре эсминца). Вторая группа в составе 18 кораблей (в том числе два линкора и четыре крейсера) обеспечивала прикрытие ударной авиагруппы. Третья группа – демонстративная, наносящая удары по коммуникациям итальянских сил. Рубеж атаки авианосной группе установили на удалении в 315 км от базы противника. Восстановленный «Фейри» «Суордфиш» Mk.I в полете (2012 год) (Фото сайта en.wikipedia.org) Основной ударной силой авиагрупп «Игла» и «Илластриеса» были торпедоносцы «Фейри» «Суордфиш» Mk.I («Рыба-меч»). Трёхместный торпедоносец, принятый на вооружение палубной авиации королевского флота ещё в 1936 году, на подфюзеляжном узле нес одну 457-мм торпеду или морскую 680-кг мину, или подвесной топливный бак на 318 литров. На 4-х подкрыльевых узлах могли подвешиваться авиабомбы в 250 или 500 фунтов. Общий вес боевой нагрузки торпедоносца не мог превышать 730 кг. Торпедоносец «Фейри» «Суордфиш» Mk.I (Рис. сайта wardrawings.be) Пулемётное вооружение включало два 7.7-мм пулемёта Виккерс (один синхронный перед кабиной пилота, второй в задней части кабины на турели). 750-сильный поршневой двигатель «Пегас-30» от фирмы «Бристоль» позволял развить максимальную скорость полёта всего в 222 км/час (крейсерская скорость составляла 193 км/час). Практическая дальность полёта составляла 879 км, а практический потолок 3260 метров.  Учебный полет торпедоносцев «Фейри» «Суордфиш» Mk.I в Шотландии (1940 г.) (Фото сайта commons.wikimedia.org) За два дня до операции в топливной системе «Игла», повреждённой разрывами авиабомб, произошла авария. Сгорели три торпедоносца «Фейри» «Суордфиш». Авианосец остался в Александрии, а уцелевшие пять торпедоносцев перебазировались на «Илластриес». В ударной авиагруппе остался только один авианосец. 11 ноября в 18.00 «Илластриес», оставив главные силы британского флота, сопровождаемый корабельным эскортом направился к Таранто. На его борту был 21 торпедоносец «Фейри» «Суордфиш» Mk.I. Одиннадцать из них были вооружены 457-мм авиационными торпедами, а остальные бомбами и осветительными ракетами. Все самолеты были оборудованы дополнительными подвесными топливными баками. В 20.40 с «Илластриеса» находившегося в на удалении в 315 км от Таранто стартовала первая ударная волна в составе 12 торпедоносцев Фейри «Суордфиш» Mk.I (половину из них вооружили торпедами). Вторая волна взлетела через 50 мин. Один из «Суордфишей» этой волны потерял после взлёта подвесной топливный бак и вернулся на авианосец.  Торпедоносцы «Фейри» «Суордфиш» Mk.I направляются к Таранто (1940 г.) (Фото сайта ) В составе двух групп торпедоносцев, которыми командовали капитан-лейтенанты Кеннет Уильямсон и Дж. Хейл, было всего 20 тихоходных бипланов против главных сил итальянского флота. ПВО базы в Таранто включало батареи зенитной артиллерии и аэростаты заграждения. В результате последнего шторма большая часть аэростатов была повреждена, а противоторпедные сети вообще не были установлены.  План нанесения ударов по базе Таранто (Рис. сайта ) При подлетё к Таранто торпедоносцы «Фейри» «Суордфиш» разделились на три группы для удара по намеченным целям. Атака торпедоносцев оказалась для итальянцев полной неожиданностью. Открытый ими заградительный огонь оказался неэффективен (был сбит всего один атакующий самолёт). Главной целью англичан были линкоры – основная ударная сила итальянского флота. Умело используя осветительные бомбы и ракеты, свет идущий от горящего нефтехранилища, торпедоносцы атаковали итальянские корабли на фоне лунной дорожки. Ночная атака тихоходных торпедоносцев оказалась успешной. Из девяти сброшенных торпедоносцами «Фейри» «Суордфиш» торпед достигли своих целей пять.  Торпедная атака «Суордфиша» (Фото сайта ) С восходом солнца перед итальянцами открылась неутешительная картина. Новейший линкор «Литторио» (водоизмещением 35000 тонн) после попадания трех торпед был вынужден выброситься на берег. Линкор «Конте ди Кавур» (водоизмещением 23622 тонн) в результате удачной торпедной атаки затонул.  Затонувший линкор «Конте ди Кавур» (Фото из книги А. Больных «Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия», 2013) Линкор «Кайо Дуилио» также выбросился на берег получив в борт торпеду с «Суордфиша».  Повреждённый линкор «Кайо Дуилио» (Фото сайта ) Линкор «Литторио» пробыл в ремонте 4 месяца, а «Кайо Дуилио» – восстанавливали почти 6 месяцев. Линкор «Конте ди Кавур» подняли, но ремонт его затянулся, и до окончания войны он не был введён в строй. В ходе воздушного налёта повреждения получили ещё крейсер и один эсминец, портовые объекты. Такой результат был достигнут минимальными потерями атакующей стороны. Англичане потеряли всего два торпедоносца из 20 принявших участие в ночной атаке. Погиб экипаж одного торпедоносца, а второго во главе с Уильямсоном был пленён. Во втором часу ночи 12 ноября 1940 года первый из 18 уцелевших торпедоносцев «Фейри» «Суордфиш» был замечен радаром авианосца «Илластриес» и совершил посадку на палубу.  Торпедоносец «Фейри» «Суордфиш» Мк.I (Фото из книги А. Больных «Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия», 2013) «Фейри» «Суордфиш» Mk.II на авиашоу в Йовилтоне, Великобритания (11.07.2015) (Фото сайта ) Впервые в истории боевых действий палубная авиация нанесла удар по военно-морской базе противника. Ночная атака устаревающих и тихоходных торпедоносцев «Фейри» «Суордфиш» Mk.I (457-мм авиационными торпедами были вооружены только 11 из 20 самолетов) нанесла существенный урон итальянскому флоту. Инициатива в войне на Средиземном море перешла к английскому флоту. Атака на базу Таранто показала возможности палубной авиации и авианосцев в качестве ударных кораблей флота. Пёрл-Харбор В 1941 году военно-политическое руководство Японии планировало вступить в войну с США на тихоокеанском театре боевых действий. Тихоокеанский Флот США сосредоточил свои основные силы в главной военной базе Пёрл-Харбор на Гавайских островах. Он представлял серьёзную угрозу планам милитаристской Японии по захвату обширных территорий и ресурсов в азиатско-тихоокеанском регионе. Автором идеи нанесения внезапного удара по Пёрл-Харбору был командующий японским Объединённым Флотом адмирал Исороку Ямамото, приверженец морской авиации. Непосредственной разработкой плана атаки Пёрл-Харбора и организацией подготовки к нему занимался адмирал Ониси, впоследствии ставший организатором атак камикадзе. Уже в январе 1941 года японские лётчики приступили к практической отработке бомбометания и сброса торпед в условиях схожих с теми, что были в бухте Пёрл-Харбора. Все подготовительные мероприятия проводились в условиях строжайшей секретности и всесторонней маскировки. Командование японского флота хорошо изучило опыт англичан при атаке базы итальянских ВМС в Таранто осенью 1940 года, когда благодаря четко разработанному плану, качественной подготовке и разведке, внезапной атакой небольшого количества палубных торпедоносцев были выведены из строя основные силы итальянского флота. По опыту англичан для успешного сброса торпед в условиях мелководья в гавани Пёрл-Харбора острова Оаху (на фарватере до 135 метров) авиационные торпеды были оснащены деревянными стабилизаторами, также за счет уменьшения объёма резервуара для сжатого воздуха было увеличено зарядное отделение торпед. Ударное авианосное соединение возглавил командующий 1-м воздушным флотом вице-адмирал Тюити Нагумо. По требованию адмирала Ониси в него вошли все шесть эскадренных авианосцев японского флота («Акаги», «Кага», «Сорю», «Хирю», «Сёкаку» и «Дзуйкаку») на которых было развёрнуто порядка 420 самолётов. Соединение поддержки во главе с контр-адмиралом Гунити Микава включало 14 крупных надводных кораблей (в том числе два линкора и два тяжёлых крейсера).  Схема атаки Пёрл-Харбора японской авиацией 7 декабря 1941 года (Рис. из книги А. Больных «Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия», 2013) По замыслу командования японского флота ударное авианосное соединение скрытно выйдя на рубеж атаки палубной авиации на удалении в около 230 морских миль от острова Оаху должно нанести массированный удар с воздуха по кораблям, объектам ПВО (в первую очередь по радарам) и инфраструктуры базы, аэродромам морской и армейской авиации США. Основными ударными самолётами авиагрупп японских авианосцев были палубные пикирующие бомбардировщики «Айчи» D3А1 (по классификации союзников – «Вэл») и палубные бомбардировщики-торпедоносцы «Накадзима» B5N2 (американцы называли его «Кейт»). Пикирующий бомбардировщик «Айчи» D3A1 «Вэл» с авианосца «Акаги», 1941 г. (Рис. сайта wardrawings.be) Двухместный палубный пикирующий бомбардировщик «Айчи» D3А1 впервые поднялся в воздух ещё в 1936 году и к 1941 году считался уже устаревшим. Это был цельнометаллический свободнонесущий низкоплан с поршневым звездообразным двигателем мощностью 1000 лошадиных сил, который позволял развить максимальную скорость полёта в 386 км в час на высоте 3000 м (крейсерская – 270 км в час). Нормальная дальность полёта составляла 1500 км, а практический потолок 8100 метров. Пикирующий бомбардировщик «Айчи» D3A2 «Вэл» с авианосца «Сорю», 7 декабря 1941 г. (Рис. сайта wardrawings.be) В передней части фюзеляжа «Айчи» D3А1 над двигателем были синхронно установлены два 7.7-мм пулемёта. В задней части кабины на подвижной установке был размещен ещё один 7.7-мм пулемет, огонь из которого вёл стрелок-радист. Под фюзеляжем пикировщика подвешивалась одна бомба весом до 250 кг. Две бомбы по 60 кг размещались под крыльями. Пикирующие бомбардировщики D3A1 «Вэл» направляются на Пёрл-Харбор, 1941 г. (Рис. сайта niceimage.ru) Пикирующий бомбардировщик «Айчи» D3А1 в начале сороковых годов 20-го века считался одним из наиболее удачных самолётов своего класса, не смотря на свою относительно малую бомбовую нагрузку, отсутствие броневой защиты и протектированных топливных баков. Пикировщик «Айчи» D3А1 «Вэл» участвовал в боевых действиях до конца второй мировой войны, на завершающем этапе уже с беговых аэродромов в качестве ударного самолёта камикадзе. Пикирующий бомбардировщик «Айчи» D3А1 - реплика (Фото сайта war-video.ru ) Палубный бомбардировщик-торпедоносец «Накадзима» B5N2 совершил свой первый полёт в 1937 году. Это был трёхместный моноплан с низко расположенным крылом. Торпедоносец «Накадзима» B5N2 «Кейт» с авианосца «Акаги» (Рис. сайта wardrawings.be) В 1941 году он считался лучшим торпедоносцем в мире. В начале войны на Тихоокеанском ТВД палубные торпедоносцы B5N2 «Кейт» входили в состав авиагрупп большинства авианосцев императорского флота и вместе с пикировщиками «Айчи» D3А1 «Вэл» представляли основную ударную силу японской морской авиации. Торпедоносец «Накадзима» B5N2 «Кейт» в наши дни - реплика (Фото сайта ) Самолёт был оснащен поршневым звездообразным двигателем мощностью 1000 лошадиных сил. Максимальная скорость полёта торпедоносца на высоте 3600 м составляла 378 км в час, а крейсерская – 259 км в час. Практический потолок самолёта достигал 8260 м, а нормальная дальность полёта составляла 1990 км. Торпедоносец «Накадзима» B5N2 «Кейт» атакует торпедой американский линкор «Западная Вирджиния», 7 декабря 1941 г. (Рис. сайта balancer.ru) Торпедоносец был вооружён одним 7.7-мм пулемётом в кабине стрелка-радиста на поворотной установке. Под фюзеляжем самолёта подвешивалась одна бронебойная 800-кг авиабомба или три обычных по 250 кг. Вместо авиабомб на подфюзеляжном держателе со смещением в право могла подвешиваться стандартная 457-мм авиационная торпеда. Воздушное прикрытие бомбардировщиков и торпедоносцев осуществляли палубные истребители «Мицубиси» А6М2 «Рейзен» (союзное кодовое имя «Зеро»). «Зеро» был одним из широко известных и знаменитых японских истребителей второй мировой войны.  Истребитель А6М2b Модель 21 с авианосца «Акаги», Пёрл-Харбор, декабрь 1941 г. (Рис. из книги А. Харук «Зеро. Лучший палубный истребитель», 2010) Одноместный цельнометаллической истребитель совершил свой первый полёт в 1939 году. Двухрядный поршневой 14-цилиндровый двигатель мощностью 950 лошадиных сил (на высоте 4200 м) разгонял истребитель до максимальной скорости в 533 км/час на высоте 6000 м. Время набора высоты в 5000 м составляло 5 минут и 56 секунд. Практический потолок истребителя составлял 10300 м, а нормальная дальность полёта 1380 км. Истребители А6М2 «Зеро» авиагруппы авианосца «Акаги» в полёте (Рис. сайта zwalls.ru) Имея лёгкую конструкцию, мощный двигатель истребители «Мицубиси» А6М2 «Рейзен» обладали превосходной маневренностью и высокой эффективностью в воздушных боях. За свою маневренность истребители «Зеро» расплачивались полным отсутствием броневой защиты кабины лётчика и жизненно-важных систем и узлов самолёта. У самолёта также отмечалась высокая инертность по крену и медленный набор скорости в пикировании, но в умелых и опытных руках это было мощное и грозное для противника. Истребитель «Мицубиси» А6М2 «Зеро» на авиашоу в Калифорнии (США) (Фото сайтов ru.wikipedia.org и ) Истребитель «Мицубиси» А6М2 «Рейзен» получил мощное вооружение состоящее их двух размещенных в крыльях 20-мм пушек и двух установленных перед кабиной пилота пулемётов калибра 7.7-мм. Под крыльями могли также подвешиваться малокалиберные бомбы (до 30 кг).  Авиагруппа авианосца «Сёкаку» перед атакой Пёрл-Харбора (Фото из книги А. Больных «Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия», 2013) Воскресным утром 7 декабря 1941 года ударное авианосное соединение японского флота вышло на рубеж атаки 426 км севернее острова Оаху. В 5.30 с авианосцев начали взлетать самолёты первой волны под командованием капитана 2 ранга Мицуо Футида. В неё вошли 43 истребителя «Мицубиси» А6М2 «Рейзен» с задачей завоевания превосходства в воздухе и блокировки островных аэродромов, 51 пикирующий бомбардировщик «Айчи» D3А1 с 250-кг бомбами, 89 палубных бомбардировщиков-торпедоносцев «Накадзима» B5N2 (40 из них были вооружены 457-мм торпедами, остальные 800-кг бронебойными бомбами) для атаки кораблей. Всего в её составе было 183 самолёта.  Взрывы на эсминце «Шоу» (Фото из книги В. Бешанова «Энциклопедия авианосцев», 2002) В 7.15 в воздух поднялась вторая волна в количестве 167 самолётов во главе капитан-лейтенантом Шигеказу Симадзаки. 35 истребителей «Мицубиси» А6М2 «Рейзен» сопровождали 54 бомбардировщика-торпедоносца «Накадзима» B5N2 с бомбовым вооружением для атаки аэродромов и 78 пикирующих бомбардировщиков «Айчи» D3А1 с 250-кг бомбами для ударов по кораблям. На момент начала атаки в гавани находилось более 54 крупных надводных корабля (в том числе 8 линкоров, 2 тяжёлых крейсера, 6 лёгких крейсеров, 29 эсминцев) с открытыми люками и дверями водонепроницаемых переборок для утреннего осмотра. Многочисленная зенитная артиллерия базы (почти 300 орудий) была плохо подготовлена (не везде были вовремя подвезены боеприпасы, где-то отсутствовали огневые расчёты). Даже наличие на острове Оаху радаров не позволило американцам своевременно опознать приближающегося воздушного противника. В воскресное утро работал в учебных целях всего один радар, оператор которого принял отметку приближающихся японских самолётов за свои В-17 и своевременно не объявил тревогу.  Пожар на линкоре «Аризона» (Фото из книги В. Бешанова «Энциклопедия авианосцев», 2002) Фактор внезапности японская авиация смогла реализовать в полной мере. Действуя с разных направлений на малых с высотах, сбрасывая торпеды с коротких дистанций особо отличились летчики авиагрупп авианосцев «Кага» (потопили линкор «Аризона», сильно повредили линкоры «Оклахома» и «Западная Вирджиния») и «Акаги» (потоплены повреждённые линкоры «Оклахома» и «Западная Вирджиния»).  Останки кораблей после авианалёта (Фото из книги А. Больных «Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия», 2013) Американская авиация не смогла оказать достойного сопротивления в воздухе и по большей части была либо уничтожена, либо повреждена на земле. Воздушный бой приняли чуть более десятка истребителей «Кертисс» Р-36А «Хок» и «Кертисс» Р-40В «Киттихок» с армейских аэродромов Хикэм и Уэллер, а также учебного аэродрома Халеива (он не был подвержен воздушной атаке) и пара SBD-2 «Доунтлесс», которые в составе группы из 18 машин были отправлены с авианосца «Энтерпрайз». В результате кратковременного воздушного боя до своей гибели борт-стрелку одного из «Доунтлессов» удалось сбить вражеский самолёт. Американский истребитель «Кертисс» Р-36А «Хок» («Ястреб») совершивший свой первый полёт в 1937 году к декабрю 1941 года уже считался устаревшим. Это был одноместный цельнометаллический моноплан с несущей обшивкой, посадочными щитками с гидроприводом и убираемыми назад вдоль хорды крыла стойками шасси.  Истребитель «Кертисс» Р-36 «Хок» (Рис. сайта wp.scn.ru) Двухрядный двигатель «Райт» R-1830-13 мощностью 1050 лошадиных сил обеспечивал истребителю максимальную скорость 480 км в час на высоте 300 м (крейсерская скорость – 430 км в час) и скороподъёмность 762 м в минуту. Практическая дальность и практический потолок составляли соответственно 1300 км и 10000 м.  Истребитель «Кертисс» Р-36С, Гавайи, 1941 г. (Рис. сайта wp.scn.ru) Вооружение истребителя «Кертисс» Р-36А «Хок» первоначально состояло из одного 12.7-мм и одного 7.62-мм установленных синхронно в фюзеляже. На более поздних выпусках Р-36 и модификации Р-36С в крыльях дополнительно устанавливались по два 7.62-мм пулемёта, а в фюзеляже было два 12.7-мм пулемёта. «Кертисс» Р-36 «Хок» на авиашоу, наши дни (Фото сайта fantastic-fantasy.ru) Истребитель «Кертисс» Р-36 «Хок» считался самолётом с хорошим управлением и маневренностью, но соревноваться с истребителем «Мицубиси» А6М2 «Рейзен» ни по скорости ни по маневренности он уже не мог. Четвёрке истребителей «Кертисс» Р-36 «Хок» в воздушном бою над Пёрл-Харбором всё же удалось сбить два японских истребителя. Американский истребитель Р-40 «Киттихок» был самым известным и массовым самолётом фирмы «Кертисс» в годы второй мировой войны. Он представлял собой дальнейшее развитие модели Р-36 «Хок». Первый полёт самолёта состоялся в октябре 1938 года. Истребитель «Кертисс» Р-40С в раскраске конца 1941 г. (Рис. сайта wardrawings.be) На истребителе «Кертисс» Р-40В «Киттихок», которые базировались на острове Оаху, был установлен двигатель жидкостного охлаждения «Аллисон» V-1710-33 мощностью 1150 л.с. Максимальная скорость самолёта на высоте 4575 м составляла 571 км/час, а скороподъёмность у земли 15.7 метров в секунду. Практический потолок истребителя доходил до 10000 м, а практическая дальность полёта 1170 км. Под двигателем самолёта появилась характерная «борода», где разместился комбинированный масляный и водный радиатор. Истребитель «Кертисс» Р-40В сбивший в воздушном бою два японских пикировщика D3A1 «Вэл» 7 декабря 1941 г. (Рис. сайта wardrawings.be) Вооружение истребителя «Кертисс» Р-40В, как и на модели Р-36С, было представлено двумя синхронными 12.7-мм пулемётами и четырьмя крыльевыми калибра 7.62-мм. Самолёт также получил бронирование кабины лётчика.  «Кертисс» Р-40 «Кити Хок», реплика, наши дни (Фото сайта hughtechnotes.wordpress.com) В воздушных схватках с японскими истребителями «Мицубиси» А6М2 «Рейзен» самолёты «Кертисс» Р-40В «Киттихок» существенно проигрывали в маневренности, но превосходили их по огневой мощи, обладая при этом хорошей живучестью и большим запасом прочности.  Звено истребителей «Кертисс» Р-40 в полёте, 1942г. (Фото сайта en.wikipedia.org) Палубный пикирующий бомбардировщик-разведчик «Дуглас» SBD «Доунтлесс» («Бесстрашный») в первый день войны в воздушных схватках над островом Оаху с японскими истребителями выступал обороняющейся стороной. Свои ударные возможности самолёт проявит позже. Двухместный одномоторный пикирующий бомбардировщик «Дуглас» SBD «Доунтлесс», представляющий собой низкоплан с полностью застеклённой кабиной и размещением экипажа по схеме «тандем», совершил свой первый полёт в 1938 году. На первых версиях самолёта (SBD-2) ещё отсутствовала бронезащита экипажа и защита топливных баков. SBD-2 «Доунтлесс» авиагруппы с авианосца Энтерпрайз, Пёрл-Харбор, декабрь 1941г. (Рис. сайта wardrawings.be) Силовая установка SBD-2 представляла собой звездообразный двигатель «Райт» R-1820-32 мощностью 1000 лошадиных сил, развивающий максимальную скорость горизонтального полёта в 406 км в час и 444 км в час во время пикирования. Практический потолок достигал 8260 м. За счёт установки дополнительных топливных баков в консолях крыла дальность полёта «Доунтлессов» модификации SBD-2 с бомбовой нагрузкой увеличилась до 2224 км. Пикирующий бомбардировщик «Дуглас» SBD-2 «Доунтлесс», реплика, наши дни (Фото сайта ) Вооружение самолёта состояло из двух синхронных курсовых пулемётов калибром 12.7-мм, установленных перед кабиной пилота, и одного размещенного в задней части кабины у стрелка-радиста турельного 7.62-мм пулемёта. На практике один из синхронных крупнокалиберных пулемётов часто снимали для облегчения самолёта и обеспечения большей дальности полёта. На пилоне под фюзеляжем могла подвешиваться бомба весом до 726 кг, на двух крыльевых пилонах подвешивались обычные либо глубинные бомбы весом до 45 кг. Подфюзеляжный пилон имел специальную штангу, которая во время пикирования самолёта выводила авиабомбу вниз и вперёд за пределы круга вращения винта.  Воздушный бой пикировщиков SBD-2 «Доунтлесс» с японскими истребителями (Рис. сайта wowar.ru) Отправленные на разведку с авианосца «Энтерпрайз» ранним утром 7 декабря 1941 года 18 пикирующих бомбардировщиков-разведчиков «Дуглас» SBD-2 «Доунтлесс» над островом Оаху встретились с атакующей Пёрл-Харбор японской авиацией. Семь «Доунтлессов» были сбиты или, получив повреждения, разбились при посадке. Японцы потеряли при этом два самолёта. Менее маневренные SBD-2 не могли составить достойную конкуренцию в воздушном бою японским истребителями «Мицубиси» А6М2 «Зеро». Последний японский самолёт покинул горящую базу Пёрл-Харбор в 10.00. Атака была завершена. После себя нападавшие оставили 4 потопленных линкора, повредили 4 оставшихся линкора. Были потоплены 3 эсминца и минный заградитель, тяжело повреждены 2 крейсера, небольшие повреждения получили ещё ряд кораблей. Были уничтожены 188 самолётов и более сотни были повреждены. Потери в личном составе превысили 3500 человек. Потери японской палубной авиации составили 29 машин (9 истребителей «Мицубиси» А6М2 «Рейзен», 15 пикирующих бомбардировщиков «Айчи» D3А1 и 5 торпедоносцев «Накадзима» B5N2) и 55 лётчиков. 109 самолётов были повреждены. Большинство японских самолётов были сбиты огнём корабельной зенитной артиллерии. Экипаж упавшего в воду возле авианосца торпедоносца «Накадзима» B5N2 был спасён. Когда на палубы японских авианосцев сели последние из вернувшихся после атаки самолётов вице-адмирал Тюити Нагумо отдал приказ кораблям лечь на обратный курс. Адмирал отказался от повторной атаки. В момент нанесения удара по гавани Пёрл-Харбора там отсутствовали американские авианосцы. Местонахождение их было не известно и ответного удара можно было бы ожидать в любой момент. Сократившимся на треть из-за потерь и повреждений авиагруппам японских авианосцев необходимо было время на обслуживание и пополнение боеприпасов. Фактор внезапности уже был утрачен. К моменту повторного появления японских самолётов над островом Оаху зенитная артиллерия американцев, восстановившись от первоначального шока, оказала бы эффективное противодействие нападавшим. Важнейшим результатом успешной авиационной атаки главных сил американского флота в Пёрл-Харбор стало получение Японией в первый же день боевых действий стратегического превосходства на море и возможности проводить широкомасштабные наступательные действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Палубная авиация и авианосцы вновь заявили о себе как основной ударной силе в войне на море. Литература: 1. Шант К., Бишоп. Авианосцы. Самые грозные авианесущие корабли мира и их самолёты: Иллюстрированная энциклопедия /Пер. с англ./ - М.: Омега, 2006. 2. Бешанов В.В. Энциклопедия авианосцев/Под обшей редакцией А.Е.Тараса – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002 – (Библиотека военной истории). 3. Полмар Н. Авианосцы: В 2 т. Т.1/Пер. с англ. А.Г.Больных. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – (Военно-историческая библиотека). 4. Больных А.Г. Дуэли авианосцев. Кульминация Второй мировой! – М.: Яуза: ЭКСМО, 2011. 5. Больных А.Г. Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия – М.: Яуза: ЭКСМО, 2013. 6. Больных А.Г. Перл-Харбор. «Пиррова победа» Императорского флота – М.: Яуза: ЭКСМО, 2014. 7. Кудишин И.В. Палубные истребители Второй мировой войны – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001. 8. Котельников В.Р. «Ураганный» истребитель. «Харрикейны» в бою – М.: ВЭРО Пресс: Яуза: ЭКСМО, 2012. 9. Харук А.И. «Зеро». Лучший истребитель – М.: Коллекция: Яуза: ЭКСМО, 2010. 10. Харук А.И. Ударная авиация Второй Мировой – штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы – М.: Яуза: ЭКСМО, 2012. 11. Харук А.И. Истребители Второй Мировой. Самая полная энциклопедия – М.: Яуза: ЭКСМО, 2012. Интернет-ресурсы: Продолжение следует…

Последний раз редактировалось ezup; 12.10.2018 в 15:45. |

|

|

|

|

#2 |

|

|

Поход на Цейлон

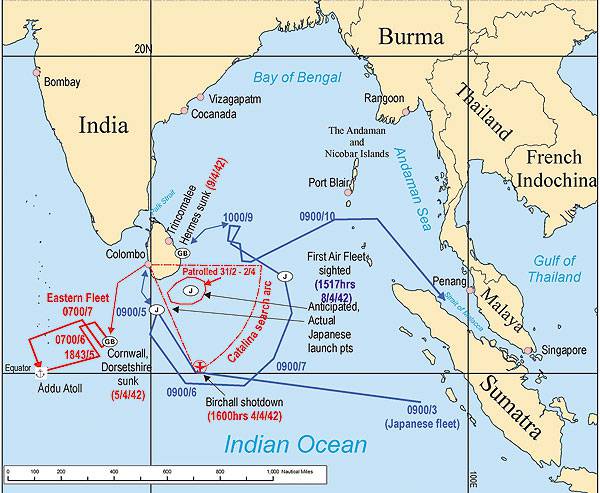

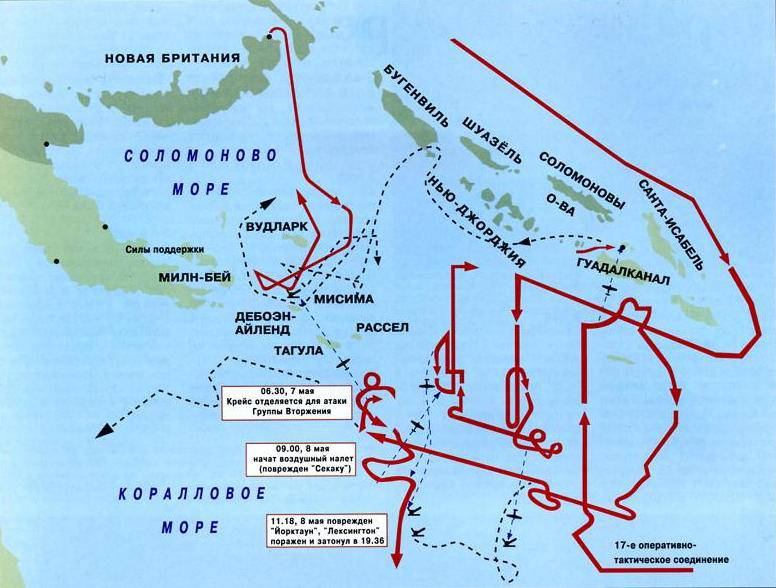

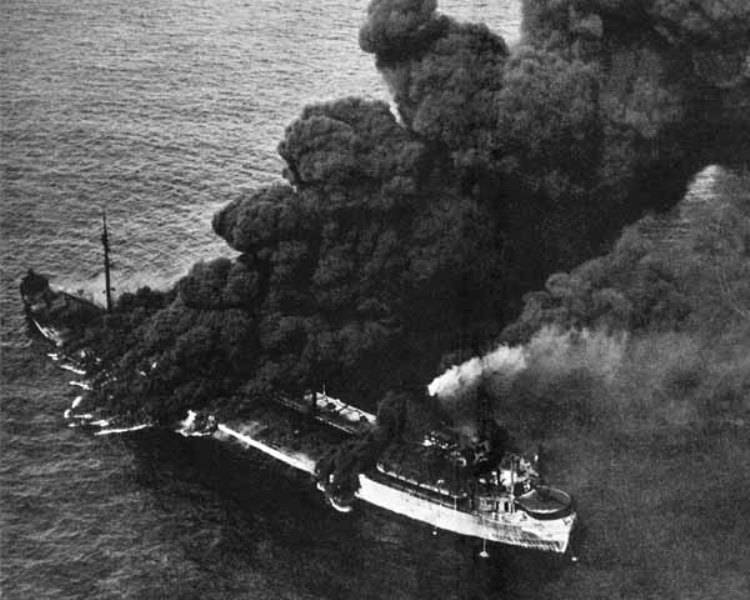

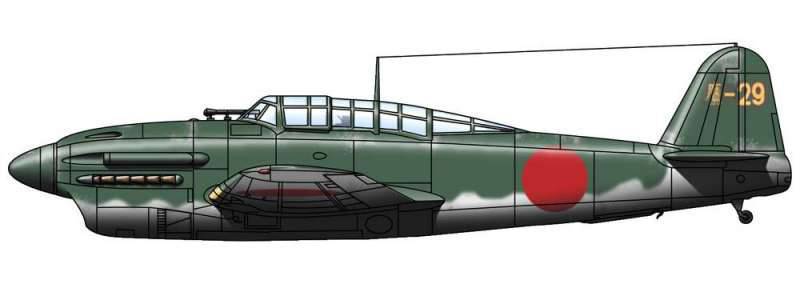

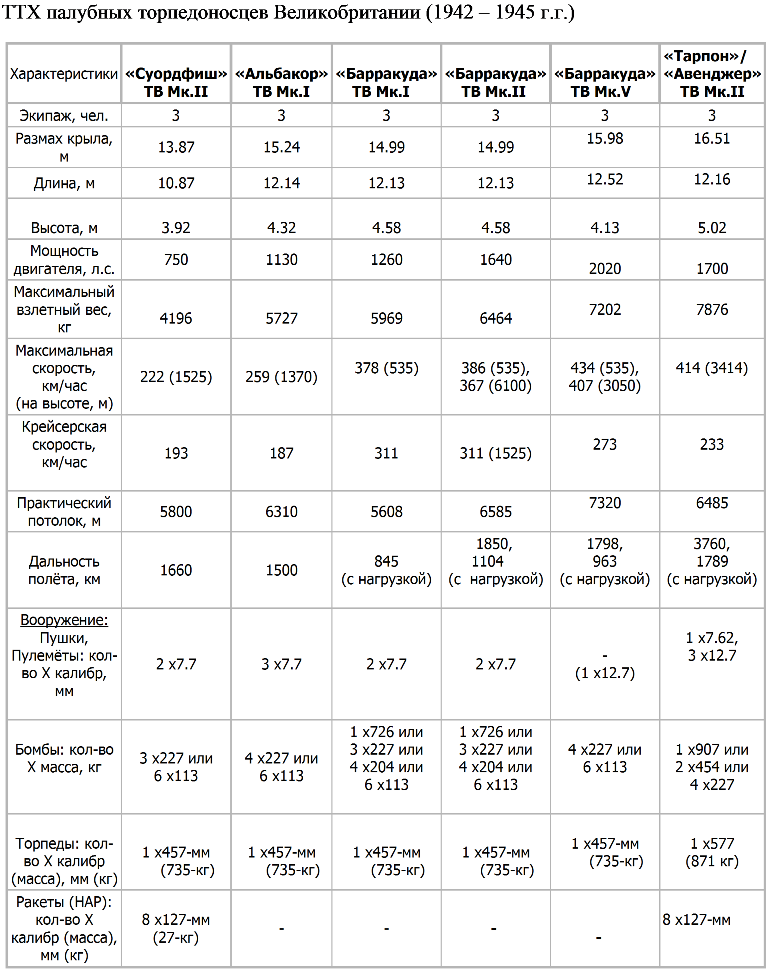

К весне 1942 года британцы сформировали для действий в Индийском океане и Бенгальском заливе Восточный («Азиатский») флот в составе трёх авианосцев (двух новых: «Индомитейбла» и «Формидейбла», а также старенького «Гермеса») и 26 крупных боевых кораблей (в том числе пять линкоров и семь крейсеров). Основные базы вновь созданного британского Восточного флота размещались на острове Цейлон в Коломбо и Тринкомали. Командование японского флота, по аналогии со своими действиями в Пёрл-Харборе, планировало разгромить основные силы флота британцев и обеспечить себе свободу действий в акватории Индийского океана путем нанесения массированных воздушных ударов по базам на острове Цейлон.  Карта-схема боевых действий в Индийском океане, апрель 1942 г. (Схема сайта wiki.gcdn.co) Ударное авианосное соединение японского флота возглавил вице-адмирал Т.Нагумо. Оно включало пять авианосцев («Акаги», «Сорю», «Хирю», «Сёкаку» и «Дзуйкаку») и 15 кораблей боевого эскорта (в том числе четыре линкора и три крейсера). Авиагруппы авианосцев насчитывали почти 300 боевых самолётов (истребители «Мицубиси» А6М2 «Зеро», пикирующие бомбардировщики «Айчи» D3А1 и торпедоносцы «Накадзима» B5N2 «Кейт»). Британскому командованию Восточного флота благодаря разведке стало известно о готовившемся ударе японцев по базам на острове Цейлон. Основные силы британского флота были выведены с Коломбо и Тринкомали и сосредоточены в районе Мальдивских остовов. Уже оттуда, при выдвижении ударных сил японского флота в сторону Цейлона, британское командование планировало до подхода авианосного соединения к рубежу атаки (взлёта самолётов) нанести по нему упреждающий удар силами авиагрупп своих двух авианосцев. Авиагруппы «Индомитейбла» и «Формидейбла» суммарно насчитывали около 82 боевых самолётов (12 истребителей «Фульмар» Мк.I, 9 истребителей «Хоукер» «Си Харрикейн», 16 истребителей «Грумман» «Мартлет» Мк.I и 45 торпедоносцев «Фейри» «Альбакор» Мк.I). Истребитель «Фейри» «Фульмар» Мк.II 809 эскадрильи, 1942 г. (Рис. сайта wardrawings.be) Двухместный палубный истребитель «Фейри» «Фульмар» Мк.I совершил свой первый полёт в 1937 году. Это был одномоторный цельнометаллический низкоплан с двигателем «Мерлин» VIII жидкостного охлаждения мощностью 1080 лошадиных сил, который обеспечивал самолёту максимальную скорость 398 км в час и скороподъёмность 366 метров в минуту. Дальность полёта составляла 1260 км, а практический потолок 6555 метров. В полёте «Фейри» «Фульмар» Мк.I (Фото сайта ) Истребитель «Фульмар» Мк.I получился перетяжелённым со сравнительно низкими показателями скорости и скороподъёмности по сравнению с более скоростным и маневренным «Мицубиси» А6М2 «Зеро», что отрицательно повлияло на результаты в воздушных схватках с этим истребителем. Палубный истребитель «Фейри» «Фульмар» Мк.I (Рис. сайта ) «Фульмар» Мк.I был вооружен восемью 7.7-мм пулемётами, установленными в крыльях. Сидящий сзади пилота штурман-наблюдатель не имел штатного вооружения, но на практике иногда использовал для обороны задней полусферы личное (пистолет-пулемёт Томпсона). Истребитель «Хоукер» «Харрикейн» Mk.I (Рис. сайта wardrawings.be) Одноместный истребитель «Хоукер» «Харрикейн» Мк.I совершил первый полёт в ещё в 1935 году. Однодвигательный низкоплан оснащался поршневым мотором фирмы Роллс-Ройс «Мерлин» III мощностью 1030 лошадиных сил. Самолёт развивал максимальную скорость 520 км в час. Практический потолок составлял 10425 м, а практическая дальность 845 км. «Харрикейн» Мк.I на авиашоу в Фейрфорде, 10 июля 2014 г. (Фото сайта en.wikipedia.org) В 1940 году англичане оборудовали сухопутный «Харрикейн» Мк.I тормозным крюком (гаком) и получили палубный истребитель «Си Харрикейн» Мк.IВ, обладавший несколько меньшей максимальной скоростью в 508 км в час, практическим потолком 9360 метров и дальностью полёта 785 км. Палубный истребитель «Хоукер» «Си Харрикейн» Мк.IB - раскраска 1942 г. (Рис. сайта wardrawings.be) Вооружение обоих «Харрикейнов» состояло из восьми 7.7-мм пулеметов, установленных в крыльях. Пилот истребителя был защищен бронеспинкой и бронестеклом, вмонтированным в козырёк. «Си Харрикейн» Мк.II 880-й эскадрильи авианосца «Индомитейбл», май-июнь 1942 г. (Рис. сайта wardrawings.be) Незначительно уступая японским истребителям «Мицубиси» А6М2 «Зеро» в скорости, «Харрикейны» Мк.I обладали намного худшей маневренностью. «Си Харрикейн» Мк.IB на авиашоу в Шаттлворте, наши дни (Фото сайта en.wikipedia.org) Британские палубные истребители «Мартлет» («Ласточка») представляли собой экспортные варианты американского истребителя «Грумман» F4F-3 (F4F-3A) «Уайлдкэт», совершившего свой первый полёт в 1939 году. «Грумман» F4F-3 «Уайлдкэт» в полёте (Фото сайта en.wikipedia.org) Это был одноместный цельнометаллический среднеплан с двигателем мощностью 1200 лошадиных сил, разгонявший модификацию «Мартлет» Мк.I до скорости 531 км в час на высоте 6431 м и скороподъёмностью 702 метра в минуту. Практический потолок составлял 12000 м, а дальность полёта достигала 1360 км. Модификация истребителя Мк.II (F4F-3A) имела несколько худшие показатели скорости (максимальная до 502 км в час на высоте 4877 м) и высотности. «Мартлет» Мк.II с 888-й эскадрильи авианосца Формидейбл, май 1942 (Рис. сайта wardrawings.be) Истребитель «Грумман» «Мартлет» Мк.I (Мк.II) был вооружен четырьмя 12.7-мм пулемётами, установленными в крыльях. Пилот был защищен бронеспинкой.  Истребители «Мартлет» Мк.II 888-й эскадрильи авианосца «Формидейбл», 1942 г. (Фото сайта ) Британскому истребителю «Мартлет», входящему в состав авиагруппы авианосца «Формидейбл», в ходе боёв у острова Цейлон повоевать с воздушным противником не довелось. Торпедоносец-бомбардировщик «Фейри» «Альбакор» ТВ Мк.I (Рис. сайта wardrawings.be) Ударные самолёты на обоих британских авианосцах представлял палубный торпедоносец «Фейри» «Альбакор». Одномоторный биплан с закрытой кабиной и неубирающимся шасси впервые поднялся в воздух в 1938 году. Он по своим техническим характеристикам не сильно отличался от своего предшественника, торпедоносца «Фейри» «Суордфиш», которого должен был заменить. С двигателем мощностью 1085 лошадиных сил максимальная скорость торпедоносца составляла 256 км в час, а крейсерская – 187 км в час. Практическая дальность полёта равнялась 1500 км, практический потолок – 6310 м. Маневренность и управляемость у «Альбакора» была хуже, чем у «Суордфиша». В полёте «Фейри» «Альбакор» Мк.I (Фото сайта en.wikipedia.org) Торпедоносец мог нести под фюзеляжем одну 730-кг торпеду либо бомбы под крыльями (6 по 113 кг либо 4 по 227 кг). Один пулемёт калибра 7.7-мм устанавливался на правой консоли крыла и два 7.7-мм в задней части трёхместной кабины.  «Фейри» «Альбакор» с бомбовым вооружением (Рис. сайта wowar.ru) В рассматриваемых ниже событиях торпедоносец «Альбакор» не был востребован по своему прямому назначению и применялся для разведывательных целей. Получив информацию от разведки о выдвижении японских ударных сил к Цейлону, командующий британским Восточным флотом адмирал Сомервилл, полагаясь в основном на своё видение сложившейся оперативной обстановки, не смог правильно предугадать рубеж атаки японского авианосного соединения. Контратаки ударных сил японского флота не получилось. В 8.00 утра 5 апреля 1942 японские самолёты нанесли удар по гавани и порту Коломбо. В виду отсутствия в базе боевых кораблей основными целями торпедоносцев B5N2 «Кейт» и пикировщиков D3А1 «Вэл» стали вспомогательные и торговые суда, объекты портовой инфраструктуры, которым был нанесён существенный урон.  Взлёт пикирующего бомбардировщика «Айчи» D3A1 «Вэл» с палубы «Акаги» 5 апреля 1942 года (Фото из книги А. Больных «Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия», 2013) Англичане благодаря радарам своевременно узнали о приближении ударных самолётов противника, но поднятые с явным опозданием 42 британских истребителя не смогли оказать достойное сопротивление и отразить воздушную атаку более 125 японских самолётов. Английские сухопутные «Харрикейны» Mk.I и флотские «Фульмары» Mk.I заметно уступали сопровождавшим ударные самолёты истребителям А6М2 «Зеро». По результатам воздушной схватки потери англичан составили 24 истребителя. Японские потери составили один истребитель «Зеро» и несколько пикировщиков. Обнаруженный японской авиацией в этот день отряд кораблей британского флота в составе двух тяжёлых крейсеров «Девоншир» и «Корнуолл», отделившийся от основных сил флота, был атакован 53 пикировщиками D3А1 «Вэл». После 19-минутного боя крейсера были потоплены. Японские самолёты потерь не понесли.  Горит британский тяжелый крейсер «Корнуолл» (05.04.1942) (Фото из книги А. Больных «Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия», 2013) Не обнаружив в Коломбо основные силы британского флота, японское командование решило нанести второй удар по базе англичан в Тринкомали. Достигнуть внезапности не удалось и на этот раз. Японские корабли были обнаружены 8 апреля 1942 года британской «Каталиной» (летающая лодка) на удалении в 450 морских миль. Находившиеся к этому моменту в Тринкомали британские корабли покинули базу. В их составе был и авианосец «Гермес» с небольшим охранением.  "Гермес" - первый в мире авианосец специальной постройки (Фото из книги А. Больных «Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия», 2013) Утром 9 апреля 91 пикирующий бомбардировщик D3А1 «Вэл» в сопровождении 39 истребителей А6М2 «Зеро» нанесли воздушный удар по оставшимся в порту Тринкомали торговым судам и портовым сооружениям. Этой воздушной армаде англичане смогли противопоставить лишь 11 истребителей «Харрикейн» (из них выжили только 2 самолёта). Покинувший Тринкомали авианосец «Гермес» и сопровождавший его австралийский эсминец были обнаружены японским разведывательным самолетом, когда ударная авиагруппа, бомбившая Тринкомали, ещё только возвращалась на свои корабли. Для атаки новой цели адмирал Нагумо поднял в воздух новую ударную авиагруппу в составе 85 пикировщиков D3А1 «Вэл» и 9 истребителей «Зеро». Японцы настигли «Гермес» этим же утром 9 апреля в 10.35. Не имеющий собственных палубных истребителей, лишённый поддержки береговой авиации (команда на их вылет утонула в хаосе происходящего) «Гермес» был обречен. По докладам очевидцев событий, авианосец получил попадания более 20 авиабомб и через двадцать минут, перевернувшись килем вверх, затонул. Погиб и австралийский эсминец.  Горит тонущий британский авианосец «Гермес» (Фото из книги А. Больных «Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия», 2013) Трагизм данной ситуации усиливался тем фактом, что, будучи первым в мире авианосцем специальной постройки, «Гермес» стал и первым авианосцем, потопленным палубной авиацией. Во время атаки японцами «Гермеса» флагманский корабль вице-адмирала Нагумо авианосец «Акаги» сам подвергся внезапной атаке девятью британскими бомбардировщиками «Бленхейм». Зенитная артиллерия «Акаги» и сопровождавшего его крейсера «Тоне» не смогла поразить ни одного из отбомбившихся по ним «Бленхеймов». После атаки флагмана японцев британские бомбардировщики были атакованы истребителями «Зеро», которые смогли сбить лишь четыре самолёта из девяти. Средний бомбардировщик «Бристоль» «Бленхейм» Мк. IV с экипажем из трёх человек нёс до 454 кг бомб и имел оборонительное вооружение из семи 7.7-мм пулемётов (Фото сайта ) В результате похода на Цейлон японцам не удалось разгромить британский Восточный флот, но, тем не менее, нанеся противнику существенный урон, как в море, так и на земле (разрушены базы в Коломбо и Тринкомали), вынудили англичан отказаться от базирования своего флота на Цейлоне и Мальдивских островах и уйти из Бенгальского залива. Успеху японского флота способствовало превосходство в авианосцах, массированное применение палубной авиации, а также ошибки британцев в организации обороны и просчёты в стратегии своих действий. Между тем японскому флоту не удалось полностью скрыть свои действия и добиться внезапности при осуществлении воздушных ударов. Бой в Коралловом море После удачного похода на Цейлон в апреле 1942 года, опираясь на владение в своих руках стратегической инициативы, японское командование стремилось полностью овладеть Новой Гвинеей и Соломоновыми островами, контролировать акваторию Кораллового моря и оказать давление на Австралию. Серьёзным препятствием на пути таких планов была австралийская база в Порт-Морсби, расположенного на юго-востоке Новой Гвинеи. Подготовка к захвату Порт-Морсби была начата японским командованием ещё в феврале 1942 года изданием соответствующей директивы. Реальные мероприятия по подготовке десантной операции развернулись в апреле. Для обеспечения поддержки с воздуха основных сил десанта при захвате Порта-Морсби на первом этапе японцами планировался захват острова Тулаги (Соломоновы острова) для базирования на нем своей авиации. Для прикрытия десантных сил с воздуха японское командование выделило лёгкий авианосец «Сёхо» (12 истребителей А6М2 «Зеро» и 9 бомбардировщиков-торпедоносцев B5N2 «Кейт»). Основной ударной силой в операции являлось авианосное соединение под командованием вице-адмирала Такаги в составе двух авианосцев («Сёкаку» и «Дзуйкаку») и кораблей охранения (два крейсера и шесть эсминцев). Авиагруппы эскадренных авианосцев по численности и качественному составы были равны и насчитывали 126 боевых самолётов (42 истребителя «Мицубиси» А6М2 «Зеро», 42 пикирующих бомбардировщика «Айчи» D3A1 «Вэл» и 42 торпедоносца «Накадзима» B5N2 «Кейт»).  Истребители А6М2 «Зеро» на палубе авианосца «Дзуйкаку» (Фото сайта scalemodels.ru) Планы японцев по захвату Порт-Морсби не были тайной для союзного командования, которое, зная секретный шифр, получало информацию из переписки противника. Были приняты меры по усилению сил и средств на угрожаемых направлениях. Решением командующего Тихоокеанским флотом адмирала Нимица было сформировано 17-е Оперативное соединение под командованием контр-адмирала Ф.Д. Флетчера в составе двух эскадренных авианосцев, кораблей эскорта (8 крейсеров и 13 эсминцев) и обеспечения (два танкера).  Авианосец «Лексингтон» ВМС США со своей авиагруппой, 1942 г. (Фото сайта ww2live.com) Авиагруппы двух американских авианосцев («Лексингтона» и «Йорктауна») включали 143 боевых самолёта (44 истребителя «Грумман» F4F-4 и F4F-3A «Уайлдкэт», 74 пикирующих бомбардировщика «Дуглас» SBD-3 «Доунтлесс» и 25 торпедоносцев « Дуглас» TBD-1 «Девастейтор»). Истребитель «Грумман» F4F-3A «Уайлдкэт», май - июнь 1942 г. (Рис. сайта wardrawings.be) Основным палубным истребителем на американских авианосцах стал «Грумман» F4F-4 «Уайлдкэт», который почти вытеснил предыдущую модификацию F4F-3 (F4F-3A). Двигатель такой же мощности в 1200 лошадиных сил обладал лучшими высотными характеристиками. Максимальная скорость полёта при этом несколько снизилась (515 км в час на высоте 5730 м), но заметно возросла скороподъёмность с 702 (624) до 880 метров в минуту. По отзывам пилотов, новая модификация истребителя получилась менее маневренной и более инертной. Истребитель «Грумман» F4F-4 «Уайлдкэт», 1942 г. (Рис. сайта wardrawings.be) Истребитель получил складывающиеся вручную крылья, что упростило размещение его на полётной палубе и в ангарах авианосца. Разработанный позже гидравлический механизм складывания крыла на практике не прижился из-за экономии взлётного веса. Истребитель «Грумман» F4F-4 «Уайлдкэт» взлетает с палубы авианосца, 1942 г. (Рис. сайта pinimg.com) F4F-4 «Уайлдкэт» обладал более мощным вооружением: количество пулемётов калибра 12.7-мм увеличилось с четырёх до шести. При этом общий боекомплект уменьшился с 1720 до 1440 патронов. Под крыльями могли подвешиваться две бомбы по 113-кг. Улучшилась защита лётчика: под сиденьем появился бронеподдон и увеличились размеры бронеспинки. F4F-4 получил протектированные топливные баки и бронезащиту масляных радиаторов.  Сохранившийся до наших дней F4F-4 «Уайлдкэт» (Фото сайта allwantsimg.com) F4F-4 «Уайлдкэт» в воздушном бою со своим основным соперником – японским истребителем «Мицубиси» А6М2 «Зеро» заметно уступал ему по маневренности. Однако несколько лучшая скороподъёмность и способность быстрее набирать скорость в пикировании позволяли опытному пилоту F4F-4 выйти в лобовую атаку и уничтожить противника мощным залпом шести 12.7-мм пулемётов. Точный секундный залп «Уайлдкэта» разрывал «Зеро» в воздухе буквально на куски. Истребитель F4F-4 «Уайлдкэт» в поединке с А6М2 «Зеро», 1942 г. (Рис. сайта img.wp.scn.ru) F4F-4 обладал по сравнению с А6М2 «Зеро» более высокой живучестью, выдерживая многочисленные попадания. При посадке на воду, имея небольшой запас плавучести, истребитель предоставлял лётчику возможность в течение нескольких минут покинуть самолёт на спасательной лодке. Вместе с тем, более узкая колея шасси «Уайлдкэта» усложняла его посадку на палубу, и в руках менее опытных пилотов могла привести к аварии, гибели лётчика и потере самолёта. Истребитель «Мицубиси» A6M2 «Зеро», 1942 г. (Рис. сайта wardrawings.be) На момент вступления США во Вторую мировую войну торпедоносец-бомбардировщик «Дуглас» TBD «Девастейтор», совершивший свой первый полёт ещё в 1935 году, считался уже устаревшим. Цельнометаллический низкоплан имел складываемые для удобства размещения на палубе крылья и оснащался двигателем воздушного охлаждения мощностью 900 лошадиных сил. Экипаж размещался в трёхместной кабине тандемом. Торпедоносец TBD-1 «Девастейтор» с авианосца «Лексингтон», май 1942 г. (Рис. сайта wardrawings.be) В горизонтальном полёте торпедоносец развивал максимальную скорость в 332 км в час (без подвесного вооружения) и поддерживал крейсерскую скорость 205 км в час. Низкая посадочная скорость в 100 км в час, приемлемая маневренность и хорошая управляемость делали посадку на авианосец несложным делом даже для слабо подготовленного пилота. В сравнении с одноклассниками «Девастейтор» имел не высокие показатели дальности полёта (700 км с торпедой) и практического потолка (5945 м).  Торпедоносец «Дуглас» TBD-1 «Девастейтор» (Фото из книги А.Харук «Ударная авиация Второй Мировой - штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы», 2012) Основным вооружением «Девастейторов» считалась 907-кг торпеда Мк.13, которая отличалась ненадёжным взрывателем, дефектами корпуса и невысокой скоростью хода. Вместо торпеды могли подвешиваться две 277-кг либо 454-кг бомбы. Стрелковое вооружение включало один синхронный 7.62-мм пулемёт перед пилотской кабиной и один турельный 7.62-мм пулемёт, огонь из которого вёл стрелок-радист. «Дуглас» TBD-1 «Девастейтор», вооружённый торпедой (Рис. сайта ) С подвешенной торпедой TBD «Девастейтор» отличался невысокой маневренностью, что приводило к большим потерям от корабельной зенитной артиллерии во время атаки. Действуя по намеченному плану, японцы 3 мая 1942 года высадили десант на остров Тулаги, расположенный к северо-востоку от острова Гуадалканал (Архипелаг Соломоновы острова). Войск на острове к моменту высадки уже не было, австралийский гарнизон покинул его заранее. Получив от разведки сообщение о захвате японцами Тулаги, союзное командование решило нанести воздушный удар по силам десанта. Авиагруппа американского авианосца «Йорктаун» ранним утром 4 мая нанесла удар по японским кораблям в гавани острова. В авианалёте участвовали 28 пикирующих бомбардировщика SBD-3 «Доунтлесс» и 12 торпедоносцев TBD-1 «Девастейтор» под прикрытием 18 истребителей F4F-4 «Уайлдкэт». Результаты трех последовательно проведённых авианалётов (103 боевых вылета) оказались скромными: были потоплены четыре десантные баржи, эсминец и пара тральщиков, несколько кораблей противника были повреждены. Потери «Йорктауна» составили два истребителя «Уайлдкэт» и один торпедоносец «Девастейтор». Более важным результатом удара авиагруппы «Йорктауна» было, по мнению военных историков, то, что японское командование осознало факт раскрытия противником своих намерений. Высадку основных десантных сил и захват Порт-Морсби пришлось временно отложить до уничтожения авианосного ударного соединения союзников.  Схема действий противоборствующих сторон в Коралловом море (Фото сайта ww2history.ru) В течение двух последующих дней противоборствующие стороны принимали усилия по взаимному поиску главных сил. От того, кто раньше обнаружит и первым нанесёт удар по противнику, зависит успех предстоящего сражения. 6 мая четвёрка американских тяжелых бомбардировщиков В-17 «Летающая крепость» с авиабазы Порт-Морсби случайно обнаружила и атаковала японский лёгкий авианосец «Сёхо», не нанеся при этом ему никаких повреждений. Взаимные поиски продолжались. Неточные разведданные, спешка в принятии решений и банальный случай привели к тому, что противники утром следующего дня нанесли авиаудары по второстепенным целям. Прямая дуэль авианосных соединений была ещё впереди. Так, утром 7 мая под удар японской авиации попали американский танкер «Неошо» и эсминец «Симс». Ударная авиагруппа с авианосцев «Сёкаку» и «Дзуйкаку» потопила эсминец прямыми попаданиями трёх бомб. Танкер «Неошо» после попаданий семи авиабомб потерял ход и загорелся, но не потонул, как подумали японцы, оставившие его в густых клубах дыма. Потери нападающей стороны составили два самолёта. Вечером агонию танкера двумя торпедами прервал эскадренный миноносец американцев и забрал спасшихся.  Горит американский танкер «Неошо», 7 мая 1942 г. (Фото сайта ) В свою очередь под удар авиагрупп с американских авианосцев «Лексингтона» и «Йорктауна» попал лёгкий авианосец «Сёхо». В налёте участвовало 93 палубных самолёта. Неожиданная атака не позволила «Сёхо» поднять свои истребители. Оставшись без воздушного прикрытия, авианосец продержался не более четверти часа. Прямое попадание 13 1000-фунтовых авиабомб пикировщиков SBD-3 «Доунтлесс» и семи торпед с «Девастейторов» вызвало многочисленные пожары, сильный взрыв, после которого «Сёхо» перевернулся и затонул. Американцы потеряли в ходе налёта всего три самолёта.  Горит тонущий японский авианосец «Сёхо», 7 мая 1942 г. (Фото сайта ) Позже военные историки поставят под сомнение такое количество прямых попаданий в не имеющий бронирования, сравнительно небольшой корабль (длина около 205 метров, водоизмещение полное 14200 тонн), в результате которых его должно было просто разорвать на куски.  «Дуглас» TBD-1 «Девастейтор» в торпедной атаке (Фото сайта weapons-of-war.ucoz.ru) Узнав о гибели авианосца «Сёхо», вице-адмирал Иноуэ, командующий всей операцией по захвату Порт-Морсби, отдал приказ о возвращении десантного соединения обратно в Рабаул, расположенного на северо-востоке острова Новая Британия. Утром 8 мая 1942 года авианосные соединения противников находились на расстоянии около 200 морских миль, когда их командующие получили донесения от самолётов-разведчиков об обнаружении главных сил противника (американцы в 08.20, японцы в 08.22). Командующий японским авианосным соединением вице-адмирал Такаги заранее (около 07.00), не дожидаясь докладов от разведки, принял решение поднять в воздух ударную авиагруппу в количестве 69 боевых самолётов (33 пикирующих бомбардировщика D3A1 «Вэл» и 18 торпедоносцев B5N2 «Кейт» под прикрытием 18 истребителей «Зеро»). Конкретную боевую задачу ударные самолёты получили уже в воздухе. Адмирал старался выиграть время. Американская ударная авиагруппа, поднятая в воздух около 09.15, насчитывала в своём составе 82 боевых самолёта с двух авианосцев (46 пикировщиков SBD-3 «Доунтлесс», 21 торпедоносец TBD-1 «Девастейтор» и 15 истребителей прикрытия F4F-4 «Уайлдкэт»).  Торпедоносцы «Дуглас» TBD-1 «Девастейтор» направляются к цели, май 1942 г. (Фото сайта ) Обе ударные авиагруппы могли встретиться во встречном воздушном бою примерно на полпути до цели, но, следуя на разной высоте, не имея радаров, они разошлись, не обнаружив друг друга. Радар «Лексингтона» своевременно обнаружил приближение японцев и позволил организовать воздушную оборону соединения. Погода благоприятствовала японской ударной группе. Авианосцы «Лексингтон» и «Йорктаун» находились в зоне хорошей видимости. Атака японцев началась в 11.18. Основной их удар пришелся на более громоздкий и менее маневренный «Лексингтон», в левый борт которого попали две торпеды. Авианосец сохранил ход и способность принимать самолёты. Прямое попадание двух 60-кг бомб вызвало на корабле небольшие пожары. Ничего не предвещало серьёзной беды. Однако на корабле началась серия взрывов паров бензина. Пожар принял угрожающие масштабы, потушить его не удавалось. В четыре часа дня сильный взрыв повредил полётную палубу. Началась эвакуация личного состава. После взрыва погребов с торпедами корабль был уже обречён. В восемь часов вечера после четырёх выпущенных своим эсминцем торпед авианосец затонул. Вместе с кораблём на дно ушли 36 самолётов его авиагруппы.  Команда авианосца «Лексингтон» покидает тонущий корабль, 8 мая 1942 г. (Фото сайта sfw.so) Более маневренный «Йорктаун» уклонился от торпед, попавшая в него одна 800-фунтовая бомба не причинила ему существенного ущерба, вызванный ею пожар быстро потушили. Потери японцев составили в ходе атаки 20 ударных самолётов. Авиагруппа американского авианосца «Йорктаун» начала атаку «Сёкаку» в 10.57. Второму японскому авианосцу «Дзуйкаку» удалось укрыться за дождевым фронтом. Действия американской авиации носили крайне неорганизованный характер. Авиагруппы двух авианосцев действовали несогласованно и не одновременно. Часть ударных самолетов с «Лексингтона», не обнаружив противника, вернулась обратно.  Истребитель А6М2 «Зеро» в воздушном бою с F4F-4 «Уайлдкэт» (Рис. сайта media.digitalpostercollection.com) Результаты авиаудара по «Сёкаку» были разочаровывающие. Ни одна из торпед, выпущенных по кораблю, цель не поразила, они либо прошли мимо, либо не взорвались после попадания. Попавшие в авианосец три авиабомбы вывели из строя полётную палубу, авиамастерскую и вызвали пожар. «Сёкаку» утратил возможность принимать самолёты. Потери американцев составили 17 самолётов. Пикирующие бомбардировщики SBD-3 «Доунтлесс» (Рис. сайта warwall.ru) Торпедоносец «Дуглас» TBD-1 «Девастейтор» (Рис. сайта ftim.ucoz.ru) Итоги боевых действий в Коралловом море американское командование оценило в целом положительно – попытка захвата Порт-Морсби, важнейшего стратегического пункта в данном регионе, силами морского десанта была сорвана. Японцы потеряли один лёгкий авианосец «Сёхо», поврежденный «Сёкаку» надолго вышел из строя. Впервые в истории боевых действий на море палубная авиация стала главной ударной силой флота. Ударные авианосные соединения действовали на большом расстоянии от противника, вне зоны прямой видимости. Литература: 1. Шант К., Бишоп. Авианосцы. Самые грозные авианесущие корабли мира и их самолёты: Иллюстрированная энциклопедия /Пер. с англ./ - М.: Омега, 2006. 2. Бешанов В.В. Энциклопедия авианосцев/Под обшей редакцией А.Е.Тараса – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002 – (Библиотека военной истории). 3. Полмар Н. Авианосцы: В 2 т. Т.1/Пер. с англ. А.Г.Больных. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – (Военно-историческая библиотека). 4. Больных А.Г. Дуэли авианосцев. Кульминация Второй мировой! – М.: Яуза: ЭКСМО, 2011. 5. Больных А.Г. Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия – М.: Яуза: ЭКСМО, 2013. 6. Больных А.Г. Перл-Харбор. «Пиррова победа» Императорского флота – М.: Яуза: ЭКСМО, 2014. 7. Кудишин И.В. Палубные истребители Второй мировой войны – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001. 8. Котельников В.Р. «Ураганный» истребитель. «Харрикейны» в бою – М.: ВЭРО Пресс: Яуза: ЭКСМО, 2012. 9. Харук А.И. «Зеро». Лучший истребитель – М.: Коллекция: Яуза: ЭКСМО, 2010. 10. Харук А.И. Ударная авиация Второй Мировой – штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы – М.: Яуза: ЭКСМО, 2012. 11. Харук А.И. Истребители Второй Мировой. Самая полная энциклопедия – М.: Яуза: ЭКСМО, 2012. Интернет-ресурсы: .

Последний раз редактировалось ezup; 12.10.2018 в 15:46. |

|

|

|

|

#3 |

|

|

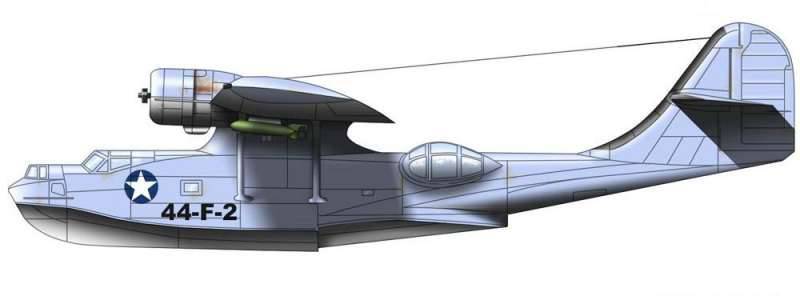

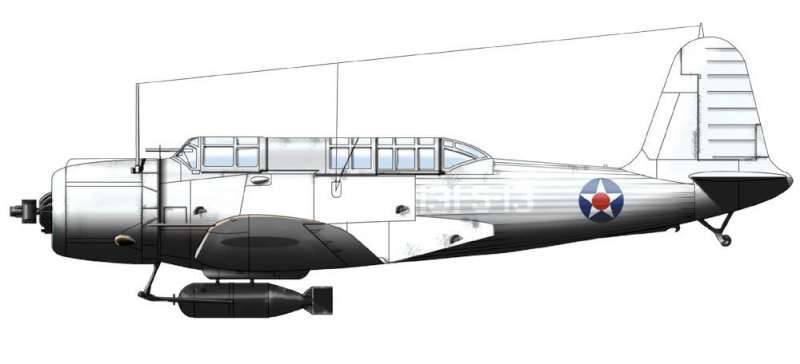

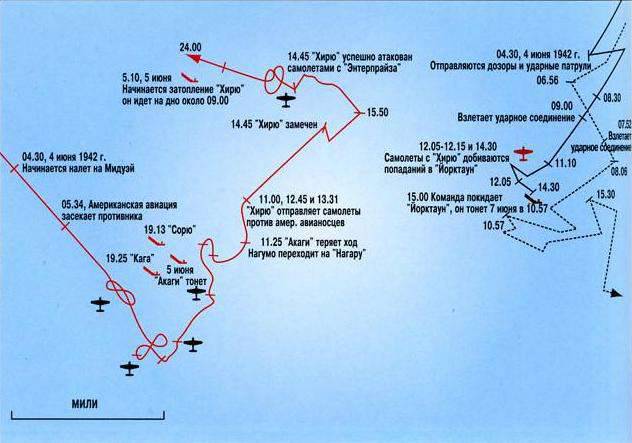

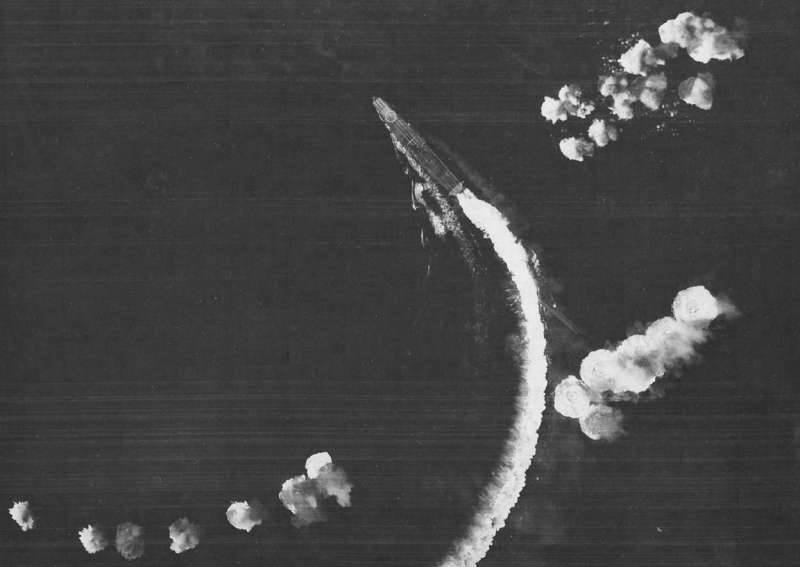

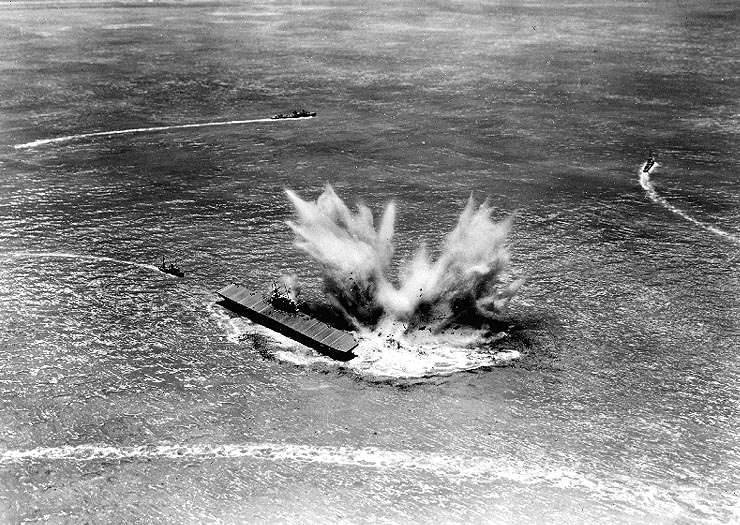

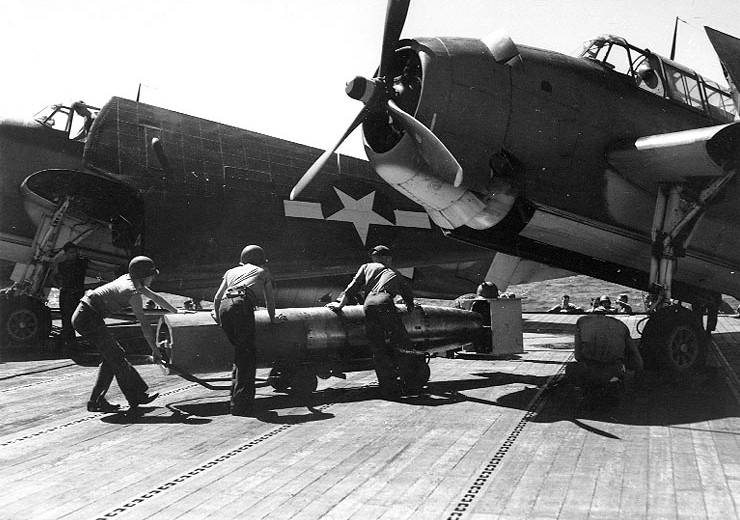

Битва у атолла Мидуэй

В стратегических планах японского командования на Тихоокеанском театре боевых действий - захват атолла Мидуэй, должен был способствовать установлению полного контроля над всеми Гавайскими островами, заставить американцев покинуть крупнейшую базу своих ВМС в Пёрл-Харборе, создать непосредственную угрозу территории США и принудить американскую сторону сесть за стол переговоров для заключения мирных соглашений на выгодных для себя условиях. Окончательное решение японского командования по атоллу Мидуэй было принято в начале мая 1942 года, за пару дней до сражения в Коралловом море. Помимо, непосредственно, захвата Мидуэя предусматривалось проведение вспомогательной (отвлекающей) операции по захвату двух островов Алеутской гряды (Атту и Кыска) и воздушный удар по американской базе Датч-Харбор. Для проведения операции были задействованы основные силы японского Объединённого флота. Группировка боевых кораблей и судов обеспечения насчитывала более 150 единиц (в том числе 11 линейных кораблей, 4 тяжёлых и 4 лёгких авианосца, 19 крейсеров и 66 эскадренных миноносцев). Группировка палубной авиации включала более 355 боевых самолётов. На главном направлении, у атолла Мидуэй, должно было действовать ударное авианосное соединение (командующий вице-адмирал Нагумо) в составе четырёх тяжёлых авианосцев («Акаги», «Кага», «Сорю» и «Хирю») и 17 боевых кораблей эскорта (в том числе 2 линейных корабля и 3 крейсера) с задачей нанесения первоначального воздушного удара по гавани, позициям зенитной артиллерии и, самое главное, по авиабазе, чтобы уничтожить размещенную там разнородную авиацию. Авиагруппы четырёх тяжёлых авианосцев включали с учётом резервных истребителей 248 боевых самолёта (в том числе 93 истребителя «Мицубиси» А6М2 «Зеро», 74 пикирующих бомбардировщика «Айчи» D3A1 «Вэл» и 81 торпедоносец «Накадзима» B5N2 «Кейт»). На борту авианосца «Сорю» находилось два новых палубных пикирующих бомбардировщиков-разведчиков «Йокосука» D4Y «Сусей» (союзное кодовое имя «Джуди»).  Скоростной бомбардировщик-разведчик «Йокосука» D4Y1-C «Сусей» (Рисунок сайта wardrawings.be) Палубный пикирующий бомбардировщик «Йокосука» D4Y «Сусей» («Джуди») разрабатывался на основе технического задела лицензионного, не пошедшего в серию, германского бомбардировщика «Хейнкель» Не-118. Самолёт разрабатывался для замены устаревшего пикировщика «Айчи» D3A1 «Вэл» и совершил свой первый полёт в 1940 году. Машина получилась скоростная: установленный на D4Y1 двигатель мощностью 1200 лошадиных сил разгонял бомбардировщик до скорости в 552 км в час, сопоставимой со скоростями истребителей того времени. «Джуди» имел потолок в 9900 метров и нормальную дальность полёта 2535 км (максимальную – 3890 км).  D4Y1 «Сусей» («Джуди») в экспозиции музея, наши дни (Фото сайта j-aircraftmodel.ru) Двухместный скоростной бомбардировщик D4Y1 в качестве основного вооружения мог нести в бомбоотсеке одну 250-кг или 500-кг авиабомбу. Под крылом могли подвешиваться две бомбы по 30 кг. Перед капотом двигателя устанавливались синхронно два 7.7-мм пулемёта. Ещё один 7.7-мм пулемёт размещался на турели в задней части кабины.  D4Y1 «Сусей» («Джуди») на авиашоу, 2013 г. (Фото сайта ) Разведывательный вариант D4Y1-С, который и получил боевое крещение у атолла Мидуэй, вместо бомб в отсеке вооружения имел дополнительный топливный бак. Защита экипажа и топливных баков на «Джуди» отсутствовали. Союзное командование, благодаря радиоперехвату и расшифровке сообщений, было осведомлено о планах и намерениях противника. Командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Нимиц планировал упредить японцев в развертывании своих главных сил и нанести по силам десанта и авианосному соединению неожиданный воздушный удар. В состав ударного авиационного соединения ВМС США (командующий контр-адмирал Флетчер) вошли три авианосца («Энтерпрайз», «Хорнет» и «Йорктаун») и 25 боевых кораблей охранения (из них 8 крейсеров). В составе их авиагрупп насчитывалось 233 боевых самолёта (79 истребителей «Грумман» F4F-4 «Уайлдкэт», 112 пикирующих бомбардировщиков «Дуглас» SBD-3 «Доунтлесс» и 42 торпедоносца «Дуглас» TBD-1 «Девастейтор»). Четвёртым «непотопляемым авианосцем» выступал сам Мидуэй. На его авиабазе была развёрнута мощная разнородная авиационная группировка из 109 боевых самолётов и 30 летающих лодок (амфибий) «Консолидейтед» PBY-5 «Каталина».  Летающая лодка PBY-5 «Каталина» (Рисунок сайта wardrawings.be) Многоцелевая летающая лодка «Консолидейтед» PBY «Каталина» по сей день считается самой массовой и наиболее удачной. Свой первый полёт «Каталина» совершила в далёком 1935 году, а последние модификации эксплуатировались до 1970-х годов. Самыми массовыми воюющими моделями были PBY-5 и PBY-5А (оснащёна 3-х колёсным убирающимся шасси).  Амфибия PBY-5А «Каталина» (Рисунок сайта wardrawings.be) Двухмоторная амфибия PBY-5А оснащалась двигателями мощностью по 1200 лошадиных сил и развивала максимальную скорость 288 км в час (крейсерская 188 км в час). «Каталина» имела потолок в 4480 метров и практическую дальность полёта 4096 км.  Амфибия PBY-5А «Каталина» в полёте, наши дни (Фото сайта ) Экипаж амфибии зависел от поставленных задач и включал от семи до одиннадцати человек. Оборонительное вооружение было представлено двумя 12.7-мм и тремя 7.62-мм пулемётами. Под крыльями могли подвешиваться авиационные торпеды, обычные и глубинные бомбы (общий вес боевой нагрузки не мог превышать 1814 кг).  Амфибия PBY-5А «Каталина» на стоянке, наши дни (Фото сайта ) Армейская авиация (ВВС) была представлена 17 тяжёлыми бомбардировщиками «Боинг» В-17 «Летающая крепость» и четырьмя средними «Мартин» В-26. Авиация морской пехоты располагала 7 истребителями F4F-3 «Уайлдкэт», 21 истребителем «Брюстер» F2A-3 «Буффало», пикирующими бомбардировщиками SBD-2 «Доунтлесс» (16 единиц) и SB2U-3 «Виндикейтор» (17 единиц). Шесть новейших торпедоносцев «Грумман» TBF «Авенджер», принадлежащие авиагруппе «Хорнета», не попали на свой авианосец и остались на островной авиабазе. Палубный истребитель «Брюстер» F2A-3 «Буффало» впервые поднялся в воздух в 1937 году. Перед началом боевых действий на Тихом океане устаревший истребитель с палуб авианосцев перекочевал на береговые аэродромы и использовался в учебных целях или для объектовой ПВО (как на атолле Мидуэй).  «Брюстер» F2A-3 «Буффало» (Рисунок сайта wardrawings.be) Одноместный цельнометаллический истребитель F2A-3 оснащался двигателем мощностью 1200 лошадиных сил. Максимальная скорость на высоте 5000 м составляла 518 км в час. На высоту 4572 м «Буффало» поднимался за 7 минут. Вооружение истребителя состояло из четырёх 12.7-мм пулемётов (два синхронных и два в крыльях).  Истребитель F2A-3 «Буффало» в полёте, 1942 г. (Фото сайта aviawarworld.ru) Перетяжелённый F2A-3 «Буффало» заметно уступал «Зеро» по маневренности и скороподъёмности.  Бомбардировщик «Воут» SB2U-3 «Виндикейтор» (Рисунок сайта wardrawings.be) Палубный пикирующий бомбардировщик-разведчик «Воут» SB2U-3 «Виндикейтор» осуществил свой первый полёт в 1936 году. В начале Второй мировой войны SB2U, оставшиеся на авианосцах, выполняли разведывательные задачи, а в качестве ударных с береговых аэродромов морской пехоты США.  SB2U-3 «Виндикейтор» в полёте, 1940 г. (Фото сайта wikimedia.org) Двухместный бомбардировщик с двигателем мощностью 825 лошадиных сил при максимальной взлетной массе в 4273 кг мог развить максимальную скорость 391 км в час. Самолёт имеет потолок 7200 метров и дальность полёта с максимальной бомбовой нагрузкой 1800 км.  Звено SB2U-3 в полёте (Фото сайта axis-and-allies-paintworks.com) Вооружение SB2U-3 состояло из двух 12.7-мм пулемётов (один в крыле и один на турельной установке стрелка-радиста) и авиабомб, подвешиваемых под центропланом (одна на 454 кг) или крыльями (две по 113 кг). Максимальный вес боевой нагрузки 454 кг.  SB2U-3 «Виндикейтор» сбрасывает бомбу (Рисунок сайта ) Палубный торпедоносец «Грумман» TBF «Авенджер» разрабатывался для замены устаревших «Дуглас» TBD-1 «Девастейторов». Первый полёт «Авенджер» совершил в 1941 году, с начала 1942 –го началось серийное производство модели TBF-1, принявшей свой первый бой с атолла Мидуэй в июне.  TBF-1 «Авенджер» (Рисунок сайта wardrawings.be) «Авенджер» представлял собой трёхместный среднеплан со складывающимися при помощи гидравлики крыльями. По уже сложившейся фирменной груммановской традиции торпедоносец TBF получился довольно прочной и крепкой машиной, выдерживающий многочисленные попадания.  «Грумман» ТВМ-3Е «Авенджер» (Фото сайта ) Мощный 1700-сильный двигатель разгонял тяжёлую машину (взлётный максимум 7221 кг) до максимальной скорости 436 км в час. Дальность полёта у «Авенджера» с торпедой равнялась 1955 км, а потолок – 6790 метров.  Торпедоносец ТВМ-3Е «Авенджер» на авиашоу, наши дни (Фото сайта ) Основное вооружение торпедоносца модели TBF-1 размещалось в просторном бомбовом отсеке и могло состоять из одной 569-мм торпеды Мк.13 или двух 454-кг бомб (либо бомб меньшего калибра общим весом до 907 кг). Стрелковое вооружение состояло из одного 12.7-мм пулемёта в специальной башенке у стрелка-радиста и двух 7.62-мм пулемётов (один синхронный, другой в задней части фюзеляжа, стреляющий вниз).  TBF-1 «Авенджер» в момент сброса торпеды, 1942 г. (Фото сайта midnike.livejournal.com) 3 июня 1942 года ударная авиагруппа с японских авианосцев «Рюдзё» и «Дзуньё» из шести торпедоносцев B5N2 «Кейт» при поддержке шести истребителей «Зеро» атаковала гавань Датч-Харбора (Алеутские острова). В это время японские корабли уже подошли к атоллу Мидуэй на расстояние в 700 миль. Японцам не удалось остаться незамеченными.  Схема битвы у атолла Мидуэй 4-5 июня 1942 г. (Фото сайта ww2history.ru) Этим утром, около девяти часов, идущие к Мидуэю корабли были обнаружены одной из летающих лодок PBY «Каталина», совершающих регулярные разведывательные полёты.  Летающая лодка PBY-5 «Каталина» в разведывательном полёте (Фото сайта ) Вечером девять «Летающих крепостей» В-17сбросили бомбы по группе японских транспортов, находившихся уже в 570 милях от атолла Мидуэй. Атака тяжёлых бомбардировщиков оказалась в целом безрезультативной. Более успешной была ночная атака вооружённых торпедами четырёх «Каталин». Из трёх сброшенных торпед одна угодила в танкер и нанесла ему незначительные повреждения, он лишь снизил ход. Американцы никаких потерь в ходе атак не понесли. Произошедшие накануне вечером и ночью воздушные атаки не изменили планов японского командования, и ранним утром 4 июня 1942 года с палуб тяжёлых авианосцев, на удалении от Мидуэя в 240 миль, начали подниматься в воздух первые самолёты. Ударную авиагруппу с четырёх авианосцев («Акаги», «Кага», «Сорю» и «Хирю») из 72 ударных самолётов (36 пикирующих бомбардировщиков D3A1 «Вэл» и 36 торпедоносцев B5N2 «Кейт») прикрывали 36 истребителей А6М2 «Зеро». На расстоянии около 150 миль от атолла Мидуэй в 5.45 утра японские самолёты были обнаружены летающей лодкой PBY «Каталина». Другая «Каталина» чуть позже, с разницей в несколько минут, заметила уже два авианосца и корабли эскорта противника на удалении от базы в 180 миль в северо-западном направлении. Получив от разведывательных «Каталин» и базового радара информацию о приближении японской ударной авиагруппы, командование базы подняло в воздух почти всю авиацию. Ударные самолёты барражировали, ожидая распоряжений, а истребители морской пехоты (20 F2A-3 «Буффало» и шестёрка F4F-3 «Уайлдкэт») устремились на перехват противника. Воздушный бой произошёл, когда до атолла оставалось не более 30 миль. Морально устаревшие, тихоходные «Буффало» и менее маневренные «Уайлдкэты», за штурвалами которых находились молодые неопытные пилоты, проиграли эту воздушную схватку более скоростным и маневренным «Зеро» с отлично подготовленными лётчиками. Японцы, потеряв всего два самолёта, сбили 15 американских истребителей и тяжело повредили остальные.  Аэродром на атолле Мидуэй во время налёта японской авиации (Фото из книги А. Больных «Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия», 2013) Не понёсшие от американских истребителей потерь «Кейты» и «Вэлы» в 6.30 нанесли удар по Мидуэю. Их встретил плотный зенитный огонь островных батарей. Пять ударных самолётов и два «Зеро» были сбиты. Сокрушительного удара не получилось. Были разрушены или повреждены элементы инфраструктуры базы, но взлётно-посадочная полоса не пострадала, да и самолётов на ней уже не было. Вице-адмиралу Нагумо командиром первой ударной волны был отправлен доклад о необходимости повторной атаки.  Пожар на складе горючего, остров Сэнд, Мидуэй (Фото сайта fototelegraf.ru) Адмирал Нимиц, получив сообщение о бомбёжке атолла Мидуэй, отдал приказ барражирующим неподалёку ударным самолётам нанести удар по кораблям японцев. Начиная с семи часов утра, было осуществлено четыре авианалёта, но все они завершились безрезультатно и с огромными потерями с американской стороны. Так, из шести новейших торпедоносцев TBF «Авенджер» и четырёх средних бомбардировщиков В-26 «Мародёр» с задания вернулось только два В-26 и один «Авенджер». Из 16 пикирующих бомбардировщиков SBD-2 «Доунтлесс» было потеряно восемь, а остальные повреждены (6 из них восстановлению не подлежали). Пикировщики SB2U-3 «Виндикейтор» потеряли 4 самолёта из 11.  SB2U-3 «Виндикейтор» после атаки японского крейсера (Рис. сайта ) Отсутствие истребительного прикрытия, плотный огонь корабельной ПВО, яростные атаки «Зеро» и слабая подготовка американских лётчиков обусловили такие большие потери атакующих японские корабли ударных самолётов. Потерь не понесли лишь «Летающие крепости» В-17, бомбившие японцев с высоты более 6000 метров, но так и не достигшие ни одного попадания в цель.  «Хирю» маневрирует во время бомбардировки с B-17 «Летающая крепость», Мидуэй, 4 июня 1942 года (Фото сайта fototelegraf.ru) С шести часов утра американцы начали поднимать свои самолёты для атаки обнаруженных японских авианосцев. Ударная авиагруппа с «Йорктауна» состояла из 12 торпедоносцев TBD-1 «Девастейтор» и 17 пикирующих бомбардировщиков SBD-2 «Доунтлесс», которую прикрывали шесть истребителей F4F-4 «Уайлдкэт» (всего 35 самолётов).  Торпедоносцы TBD-1 «Девастейтор» на палубе «Энетерпрайза» перед вылетом, 4 июня 1942 г. (Фото сайта fototelegraf.ru) Через час начали взлетать самолёты с «Энтерпрайза» и «Хорнета». В эту ударную авиагруппу вошли 116 самолётов (29 торпедоносцев «Девастейтор», 67 пикировщиков «Доунтлесс» и 20 истребителей F4F-4 «Уайлдкэт»). На момент взлёта торпедоносцев авианосцы находились на удалении от предполагаемой точки нанесения удара, превышающим радиус действия «Девастейторов».  SBD-2 «Доунтлесс» на палубе «Хорнета», 4 июня 1942 г. (Фото сайта wikimedia.org) Как уже бывало, неточные данные разведки о местоположении цели, слабое взаимодействие и «его величество случай» привели к тому, что две ударные авиаэскадрильи не обнаружили врага и не приняли участие в авиаударе, потеряв из-за нехватки горючего 12 самолётов. Три авиаэскадрильи «Девастейторов», опередив пикировщики, без истребительного прикрытия бросились в атаку на японские авианосцы. Из 41 «Девастейтора» уцелели только от 4 до 6 машин. Ни одна из торпед, сброшенных ими, не достигла цели. Японцы были удивлены яростной самоубийственной атакой американских лётчиков. Но гибель торпедоносцев была не напрасной.  Атака торпедоносца TBD-1 «Девастейтор» (Рисунок сайта korabley.net) В том момент, когда почти все японские истребители атаковали низколетящие под шквальным огнём корабельной зенитной артиллерии торпедоносцы, с высоты на японские авианосцы неожиданно обрушились пикировщики трёх эскадрилий. Настал звёздный час «Доунтлессов», которые в 10.24, почти одновременно, атаковали «Акаги», «Кагу» и «Сорю» и в течение пяти минут вывели их из строя.  Атака японских авианосцев (Рисунок сайта ) В «Акаги» попали две авиабомбы, которые вызвали многочисленные пожары самолётов, сопровождаемые взрывами боеприпасов и горючего. Огонь быстро распространился по всему кораблю и вышел из-под контроля. Команда была снята с авианосца. Рано утром 5 июня 1942 года «Акаги» был торпедирован своим эсминцем и после попадания четырёх бомб пошёл на дно.  Атака пикирующими бомбардировщиками SBD-2 «Акаги» (Рис. сайта steeljawscribe.com) «Кага» получил попадание четырёх бомб и загорелся. В самом начале воздушной атаки погибли почти все офицеры на мостике, когда взорвалась расположенная недалеко ёмкость с авиационным бензином. После серии взрывов топливных цистерн в 19.25 авианосец затонул.  Пара «Доунтлессов» после бомбового удара по «Сорю» (Рис. сайта steeljawscribe.com) В третий авианосец «Сорю» за три минуты попало три авиабомбы. Была разворочена полётная палуба. После многочисленных взрывов цистерн с авиабензином весь корабль был охвачен огнём. По приказу капитана экипаж начал покидать корабль, бросаясь прямо в воду, но не все смогли это сделать. На корабле ещё продолжались взрывы, когда над ним в 19.13 сомкнулись морские волны. Более 700 человек забрал с собой в пучину «Сорю». Потеря японским флотом трёх тяжёлых авианосцев обошлась американцам в 67 самолётов (55 из них были сбиты, остальные потеряны из-за недостатка горючего). Четвёртый японский авианосец «Хирю», находившийся на удалении от остальных, не подвергся атаке. Его авиагруппа из 18 пикирующих бомбардировщиков D3A1 «Вэл» и 8 истребителей прикрытия А6М2 «Зеро» направилась к «Йорктауну». Сбитый над палубой авианосца «Вэл» в 12.00 успел сбросить все три свои бомбы, которые попали в цель. На корабле возникли пожары, встали все котлы и был потерян ход. В ходе атаки японцы потеряли 16 самолётов из 26 (в том числе 13 «Вэлов»).  «Йорктаун» горит после атаки пикировщиков D3A1 «Вэл» (Фото из книги А. Больных «Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия», 2013) Через два часа восстановивший ход «Йорктаун» был снова атакован, но уже 10 торпедоносцами с «Хирю». Корабль получил попадания двух торпед. Вновь потерявший ход авианосец накренился на левый борт, сильные разрушения получил корпус. Истребители F4F-4 «Йорктауна» смогли уничтожить 5 торпедоносцев B5N2 «Кейт» и 3 «Зеро» (половину из нападавших). Посчитав авианосец обречённым, американцы спешно эвакуировали команду, оставив в корабельном лазарете двоих тяжелораненых.  Экипаж авианосца «Йорктаун» покидает поврежденный корабль (Фото сайта fototelegraf.ru) Однако «Йорктаун» не собирался тонуть. Попытки реанимировать корабль были прерваны японской подводной лодкой I-168. Из четырёх выпущенных торпед в 16.30 шестого июня две попали в авианосец, а одна в эскадренный миноносец аварийной партии. Эсминец разломился пополам и затонул. «Йорктаун» затонул только на следующий день в шесть часов утра.  «Йорктаун» и эсминец «Гамманн» в момент взрыва торпед, выпущенных японской субмариной (Фото сайта pacificparatrooper.files.wordpress.com) Четвёртый японский тяжёлый авианосец «Хирю» был обнаружен 4 июня в 14.45, а в 17.03 был атакован ударной авиагруппой из 24 пикирующих бомбардировщиков SBD-2 «Доунтлесс» с авианосцев «Энтерпрайз» и «Йорктаун» без истребительного прикрытия. «Доунтлессы» смогли преодолеть заслон из шести оставшихся истребителей «Зеро» и добились четырёх попаданий в «Хирю». У авианосца была разворочена носовая часть полётной палубы, возникли многочисленные пожары. Огнём истребителей было сбито два SBD-2, у третьего пикировщика закончилось горючее, и он упал в море.  Горит авианосец «Хирю», хорошо видна разрушенная носовая часть палубы, утро 5 июня 1942 г. (Фото сайта fototelegraf.ru) Вторая ударная авиагруппа с «Хорнета» из 16 «Доунтлессов» прибыла с опозданием на полчаса. В горящий «Хирю» и корабли охранения не попала ни одна из сброшенных ими бомб. Сам авианосец, с которого сняли большую часть команды (кроме машинного отделения), продержался на плаву до утра следующего дня. После двух торпед, выпущенных со своего эсминца, тяжёлый авианосец «Хирю» в 8.20 скрылся в океанской пучине. Точка в сражении у атолла Мидуэй была поставлена 6 июня, когда двумя авиагруппами с оставшихся двух американских авианосцев («Энтерпрайз» и «Хорнет») по 80 (первая волна) и 32 самолёта (вторая волна) были тяжело повреждены японские крейсера «Могами» и «Микума». Ночью 7 июня тяжёлый крейсер «Микума» затонул. Основной ударной силой авиагрупп выступал пикирующий бомбардировщик SBD-2 «Доунтлесс» (в атаках участвовал 81 пикировщик от общего количества самолётов в 112 единиц). Свой последний боевой вылет совершили торпедоносцы TBD-1 «Девастейтор» (в налёте участвовало 3 машины), уступившие в дальнейшем место на палубах американских авианосцев более современным самолётам - «Грумман» TBF «Авенджер». Своей победой в сражении у атолла Мидуэй американцы окончательно отобрали у японцев стратегическую инициативу. Японский флот потерпел сокрушительное поражение. Были потеряны четыре тяжёлых авианосца со своими авиагруппами и один тяжёлый крейсер. Особо чувствительной потерей оказалась гибель хорошо подготовленных и опытных лётчиков, так и не восполненной до самого конца войны. За свою победу американцы заплатили гибелью одного авианосца и одного эсминца, потерей около полутора сотен боевых самолётов (с учётом потерь авиации берегового базирования). Авианосцы и палубная авиация окончательно утвердили себя в качестве главной ударной силы в войне на море. Литература: 1. Шант К., Бишоп. Авианосцы. Самые грозные авианесущие корабли мира и их самолёты: Иллюстрированная энциклопедия /Пер. с англ./ - М.: Омега, 2006. 2. Бешанов В.В. Энциклопедия авианосцев/Под обшей редакцией А.Е.Тараса – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002 – (Библиотека военной истории). 3. Полмар Н. Авианосцы: В 2 т. Т.1/Пер. с англ. А.Г.Больных. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – (Военно-историческая библиотека). 4. Больных А.Г. Дуэли авианосцев. Кульминация Второй мировой! – М.: Яуза: ЭКСМО, 2011. 5. Больных А.Г. Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия – М.: Яуза: ЭКСМО, 2013. 6. Больных А.Г. Перл-Харбор. «Пиррова победа» Императорского флота – М.: Яуза: ЭКСМО, 2014. 7. Кудишин И.В. Палубные истребители Второй мировой войны – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001. 8. Котельников В.Р. «Ураганный» истребитель. «Харрикейны» в бою – М.: ВЭРО Пресс: Яуза: ЭКСМО, 2012. 9. Харук А.И. «Зеро». Лучший истребитель – М.: Коллекция: Яуза: ЭКСМО, 2010. 10. Харук А.И. Ударная авиация Второй Мировой – штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы – М.: Яуза: ЭКСМО, 2012. 11. Харук А.И. Истребители Второй Мировой. Самая полная энциклопедия – М.: Яуза: ЭКСМО, 2012. Интернет-ресурсы: .