|

|

#1 |

|

|

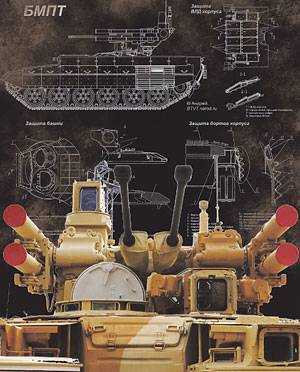

В последние годы боевой машине поддержки танков (БМПТ) уделяется исключительное внимание на различных выставках и показах. Высокий уровень защищенности сочетается в ней с серьезными огневыми возможностями поражения или подавления живой силы противника, других, преимущественно наземных целей. Но ее будущее, как ни странно, до сих пор под вопросом.

В БМПТ воплощены новые конструкторские решения, в основе которых лежат современные научные достижения и технологические возможности. Как свежее направление развития бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) она интересна и специалистам в организации боевых действий, и разработчикам ВВТ. БМПТ создавали для повышения эффективности выполнения боевых задач пехотными частями и подразделениями, значительного снижения потерь личного состава, БТВТ. В ТТЗ заложили возможности выше, чем у существующих тяжелых образцов БТВТ, по плотности огневого воздействия на пехоту противника на дистанциях до 1500 метров, подвижности и защищенности экипажа. Конструктивные особенности обеспечивают боевую живучесть лучшую, нежели в танке и тем более в БМП. Машина имеет круговую защиту, мощный комплекс вооружения, предназначенный для поражения и подавления противотанковых средств противника (ПТС) в режиме «увидел-выстрелил», способна на удалении до пяти километров уничтожать танки, другую защищенную технику и низколетящие цели до нанесения ими удара. Но до сего дня большинство военных специалистов рассматривали БМПТ исключительно как средство снижения боевых потерь танков. К этому выводу подталкивает название машины. К сожалению, именно оно и явилось причиной негативного отношения к БМПТ. Критики рассуждали просто: какую поддержку могучему танку может оказать машина с двумя 30-мм пушками? Клин клином Опыт использования танков в Первой и особенно во Второй мировой войне показал, что без сопровождения пехоты «броня» несет большие потери. В связи с этим появился так называемый танковый десант. Он прикрывал от вражеской пехоты, вооруженной легкими противотанковыми средствами, и решал задачи по овладению населенными пунктами, оборонительными рубежами и объектами, используя прорыв танков в тактической зоне обороны противника и действиях в оперативной глубине.  Необходимость всесторонней организации взаимодействия танков и пехоты была четко выражена в приказе наркома обороны СССР № 325 от 16 октября 1942 года «О боевом применении танковых и механизированных частей и соединений». В нем указано: практика войны с немецкими фашистами показала, что в применении танковых частей мы имели серьезные недостатки. Наши танки в атаке отрывались от пехоты, теряли с ней взаимодействие. А отсеченная пехота не поддерживала бронемашины своим огнем и огнем артиллерии. В результате и танкисты, и пехотинцы несли большие потери. Сейчас положение много тяжелее, нежели во Вторую мировую, что обусловлено широчайшим распространением автоматического стрелкового оружия. Увеличилась скорострельность автоматов и пулеметов, появились пушки малого калибра, но с эффективнейшим воздействием боеприпасов на цели. Автоматические ручные гранатометы стали штатным оружием в каждом пехотном отделении, а реактивные противотанковые гранаты и РПГ с боеприпасами кумулятивного и осколочно-фугасного действия – каждого солдата. Наличие такого арсенала средств поражения на поле боя создает невыносимые условия для солдата, какими индивидуальными средствами защиты его ни оснащай. Более глубокий анализ характера современных боев дает полное основание рассматривать БМПТ главным средством снижения потерь в первую очередь личного состава механизированных и мотострелковых соединений в столкновении с противником. Но тогда почему так тернист путь БМПТ в серию при ее неоспоримой нужности? Логика противников новшества проста: что это за танк, если он нуждается в прикрытии и поддержке? Она довольно часто срабатывала на самом высоком уровне и определяла дальнейшее отношение к разработке. Для выяснения истины вернемся к истории создания танков. Их появление на полях Первой мировой не случайно и связано с появлением полуавтоматического и автоматического стрелкового оружия, в первую очередь пулеметов и минометов, возросшей мощью инженерных заграждений, насыщением воюющих армий артиллерией. Основная задача танков – поддержать пехоту при прорыве обороны противника. Они двигались впереди атакующих, разрушая заграждения пушечным и пулеметным огнем, устрашающим видом парализовали волю неприятеля. Эффективность воздействия при прорыве англичанами обороны немцев на реке Сомме 15 сентября 1916-го (32 танка) и битве при Камбре 20 ноября 1917-го (476 танков) была ошеломляющей. Тем не менее тогда это не дало ожидаемых результатов. Пробив брешь в обороне на 10–15 километров, танки останавливались, поскольку без поддержки пехоты и легкой артиллерии их наступление захлебывалось. В оперативной паузе немцы контратаковали и возвращали утраченные позиции. В Первую мировую войну начали создавать танковые группы. В них входили тяжелый танк прорыва, танки-транспортеры боеприпасов и топлива, танки-тягачи артиллерии… К концу 1917-го появляется МК-9 – танк-транспортер пехоты. Во Второй мировой появились крупные танковые соединения и объединения, «клинья». Они уже развивали оперативный успех в глубине обороны противника. Этот опыт внес существенные изменения в систему вооружения Сухопутных войск. Начался интенсивный поиск противодействия их главной ударной силе. На первый план вышло создание мощной системы противотанковой обороны. В ее основу закладывались новые переносные ПТРК типа «Шмель», «Малютка», ручные гранатометы и реактивные противотанковые гранаты (от РПГ-7 до РПГ-23, РПГ-26, РПГ-28), другие средства. Подобное вооружение появилось также у противника, стало применяться массово. Родилось понятие «танкоопасная живая сила» – личный состав, вооруженный современными переносными ПТРК, РПГ, автоматическим стрелковым оружием обычного и крупного калибра, способный эффективно его использовать на дистанции до 1000 метров и хорошо защищенный. Угроза оказалась фатальной. Обладая мощным, но по сути одноканальным вооружением, танки не могли эффективно вести борьбу с таким существенным и массовым фактором, как «танкоопасная живая сила», – сказывались конструктивные особенности. Кроме того, в танках, БТР и БМП огонь из основного вида оружия может вести только один член экипажа, даже если другими обнаружены более опасные цели. Боекомплект танков относительно невелик, его нерационально использовать для выполнения по существу артиллерийских задач – поражения площадных целей, в том числе насыщенных плохо наблюдаемой «танкоопасной живой силой». Противодействие ей актуально при ведении боевых действий не только с регулярными армиями, но и с НВФ, о чем говорит опыт локальных конфликтов в Ираке, Йемене, Сирии. ПТС, способных нанести урон бронетанковой технике, у инсургентов на четверть больше, чем в регулярной армии, а их удельный вес порой составлял 95 процентов от всего имеющегося в НВФ вооружения. В связи с этим для эффективного выполнения боевых задач в передовом эшелоне и возникла необходимость иметь машину, идущую в одной линии с танками (или чуть впереди), с мощным многоканальным автоматическим оружием, способную взять на себя уничтожение «танкоопасной» пехоты противника, значительно сокращая этим вероятность поражения личного состава и бронетехники. Мишени и цели Необходимость решить проблемы взаимодействия пехоты и танков в новых боевых условиях привела к замечательной идее – создать специальную бронированную машину. Так появилась БМП, основное назначение которой – транспортировка мотострелков к месту выполнения боевых задач, повышение мобильности, огневой мощи и защищенности механизированных подразделений на поле боя, а также совместного действия с танками, в том числе при применении ОМП.  В Советской армии БМП появились в начале 60-х, затем ими начали оснащать сухопутные войска многих стран. БМП, БМД и машины на их базе увеличили боевую эффективность как общевойсковых соединений и частей, так и формирований видов и родов войск ВС в первую очередь за счет большей мобильности. БМП-1, БМП-2, БМП-3 стали основой мотострелковых соединений и частей. В ВС СССР к концу 80-х годов насчитывалось около 20 тысяч боевых машин пехоты. Они стремительно совершенствовались. В Советской армии БМП появились в начале 60-х, затем ими начали оснащать сухопутные войска многих стран. БМП, БМД и машины на их базе увеличили боевую эффективность как общевойсковых соединений и частей, так и формирований видов и родов войск ВС в первую очередь за счет большей мобильности. БМП-1, БМП-2, БМП-3 стали основой мотострелковых соединений и частей. В ВС СССР к концу 80-х годов насчитывалось около 20 тысяч боевых машин пехоты. Они стремительно совершенствовались.Но одновременно с БМП интенсивно развивались средства их поражения. Попытка сберечь солдата в легкобронированном корпусе привела к противоположному результату. Попадание даже одного снаряда малокалиберной пушки, реактивной противотанковой гранаты, подрыв на мине или СВУ вызывали детонацию боеприпасов, пожар и гибель уже не одного солдата, как это случается на открытой местности, а группы до 10 человек. Как результат – мотострелки боялись передвигаться внутри машины даже на марше, при отсутствии опасности обстрела. При ведении боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе невозможно было добиться того, чтобы десант БМП размещался на штатных местах. Все были на «броне», так же, как во время Великой Отечественной войны. Особенно убедительно непригодность БМП как средства поддержки и защиты пехоты была продемонстрирована в Грозном в декабре 1994-го – январе 1995-го. Не только модернизация, но и попытки создания нового типа тяжелых БМП для повышения защиты экипажа и десанта делались ранее и достаточно активны сейчас. Как правило, они оканчиваются значительным увеличением веса и габаритов БМП, что не только снижает ее основное достоинство – высокую маневренность, но и сохраняет прежнюю вероятность гибели отделения мотострелков внутри машины. Нельзя забывать, что насыщение поля боя перспективными, более мощными средствами огневого воздействия возрастет и от них будет «доставаться» личному составу, находящемуся внутри бронированных машин, до подхода к рубежу атаки. В таких условиях пехота будет спешиваться и преодолевать большие расстояния маршем, что значительно снизит эффективность мотострелковых подразделений и частей. С переходом в атаку вероятность гибели БМП будет еще выше за счет массового применения противником РПГ на первой полосе обороны. Как участник боевых действий в Афганистане знаю, что ни одна операция, в том числе проводка колонн, боевые действия в горах или «зеленке», обеспечение сторожевых застав и постов, охрана пунктов дислокации и маршрутов, без участия бронетанковой техники не проводилась. Тогда остро встал вопрос о необходимости иметь в боевых порядках, кроме штатных танков, БМП и БТР, специальную высокозащищенную, в первую очередь от РПГ, машину с мощным стрелковым вооружением. Проведенная модернизация – усиление защиты Т-62 и использование его как огневого средства для прикрытия мотострелковых подразделений проблемы не решила. Танкисты, действуя на большом расстоянии, особенно в горах, среди дувалов и глинобитных построек, не могли своевременно обнаружить и локализовать огневые средства ближнего боя. Танк стал приоритетной целью для душманов. Но более всего доставалось БМП с загруженной в них пехотой. Поражение одной БМП сразу уносило жизни пяти – семи десантников. Яркий пример тяжелых потерь личного состава в БМП – операция 860-го отдельного мотострелкового полка в Афганистане в 1984 году. Возникла острая потребность в машине с мощными огневыми средствами, способными уничтожать опасную живую силу противника на расстоянии до двух километров, прикрывать своим огнем пехоту и десантников. Такой стала тогда четырехствольная зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 «Шилка», прозванная душманами «Шайтан-арба». Объектами поражения были моджахеды, засевшие с автоматами, пулеметами, ручными противотанковыми гранатометами, ПЗРК за дувалами, в горных щелях, кяризах, постройках, «зеленке». Огонь «Шилки» буквально сметал противника и был лучшей защитой для пехоты, где бы она ни находилась: в поле, в БМП, БТР, на автомобилях. По возможности ЗСУ-23-4 использовали везде: при проводке колонн, проведении боевых действий, в пустыне и «зеленке», на охране коммуникаций и сторожевых гарнизонов, расположения войск. Недостаток у нее был в слишком слабом бронировании. Первый опыт создания машины, обеспечивающей более надежную защиту экипажа и поддержку пехоты, нежели БМП, провели в Омском конструкторском бюро транспортного машиностроения. Большое количество имевшихся в России морально устаревших танков Т-55, которые переоборудовались в БТР-Т (бронетранспортер тяжелый), насытили бы армию сравнительно недорогими и высокозащищенными боевыми машинами для пехоты. Что их отличало? На БТР-Т усилено днище корпуса для повышения выживаемости экипажа при подрыве на противотанковых минах. Это обеспечивалось дополнительным бронированием, при этом лист приваривался с отступом, воздушная прослойка значительно снижала действие взрывной волны. Переоборудование Т-55 в БТР-Т обходилось дешево. Но машина была слабо вооружена и в войска не поступила. Вышли из «рамок» В середине 80-х с учетом опыта действий в Афганистане специалисты Военной академии бронетанковых войск и 38-го НИИ Минобороны СССР сформулировали основные направления создания БМПТ. Были разработаны концепция и оперативно-тактические обоснования (ОТО) ее применения в составе танковых и мотострелковых подразделений. Головным исполнителем работ в 1987 году определили ГСКБ-2 Челябинского тракторного завода. При моделировании технического облика машины конструкторы разработали несколько вариантов компоновки, отличавшихся расположением моторно-трансмиссионного отделения, составом и размещением вооружения. Для уточнения ОТО применения БМПТ и ее технического облика в 1989-м провели испытания трех опытных вариантов при решении огневых и тактических задач, выбрали оптимальный облик машины и в 1991 году разработали тактико-технические задания (ТТЗ) на выполнение ОКР под шифром «Рамка». Под руководством главного конструктора ГСКБ-2 Валерия Вершинского быстро выполнили техническое проектирование, создали рабочую конструкторскую документацию. Однако в связи со сложным финансовым положением работу остановили. Следующим посылом к созданию БМПТ послужили результаты применения бронетанковой техники в первой чеченской войне. При вводе войск в Грозный 31 декабря 1994 года для усиления огневого воздействия, как и в Афганистане, в составе мотострелковых подразделений задействовали ЗПРК «Тунгуска». Но они оказались первыми целями боевиков с РПГ-7. Естественно, задачу по огневому прикрытию войск не решили.  Снова, как и в Афганистане, пошли разговоры о необходимости иметь в боевых порядках войск машины с мощными огневыми возможностями. Были уточнены требования, но основными, как и прежде, стали: достижение уровня защиты экипажа и боевой живучести машины выше, чем у танков; оснащение многоканальным комплексом вооружения, способным сосредотачивать огонь и одновременно поражать несколько целей вкруговую; обеспечение непрерывного кругового наблюдения за полем боя и эффективного обнаружения танкоопасных целей; придание машине уровня подвижности выше, чем у танков; высокие эргономические показатели; максимально возможная эксплуатационная и производственная унификация с танками, находящимися на вооружении или в разработке. Однако попытка продолжить работу на ЧТЗ не увенчалась успехом. Завод перешел в стадию банкротства и прекратил заниматься разработкой бронетанковой техники. В 1998 году ОКР под шифром «Рамка-99» возобновили в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) в Нижнем Тагиле. На этапе технического проектирования проанализировали множество схем, как собственных, так и предшественников, с целью выбора оптимального варианта, сочетающего многоканальное вооружение с большим боекомплектом, защиту машины по всем ракурсам, высокоэффективную систему поиска, обнаружения цели и управления огнем при использовании базы танка Т-72Б/Т-90. К началу 2000 года создали экспериментальный образец. После анализа замечаний представителей Минобороны и специалистов других ведомств уточнили ТТЗ. В следующие два года конструкцию БМПТ существенно переработали, и уже к июлю 2002-го изготовили опытный образец. Реализованные в нем конструкторские находки способствовали значительному повышению боевых и технических характеристик изделия. Казахстанский апгрейд Т-72 Отличительная особенность нашей конструкции в сравнении с зарубежными аналогами в том, что она не средство транспортировки пехоты, в нее не втискивается отделение из 10 мотострелков, как это было, например, в БМП. Отсутствие десанта восполнялось боевыми возможностями. Пять каналов стрельбы обеспечивали одновременное поражение трех целей на дистанции до 1700 метров. По огневой мощи машина превосходила два мотострелковых взвода, БМПТ была способна поражать не только пехоту противника, но и бронетехнику, долговременные огневые сооружения, укрытия и низколетящие воздушные цели благодаря углу подъема пушки в 450. Большой арсенал обеспечивал ведение боевых действий в течение долгого времени.  Низкопрофильный корпус, необитаемое боевое отделение создают уровень защищенности и мобильности выше, чем у танка. Четыре оптических канала наблюдения и прицеливания, панорама кругового обзора, высокая скорость поворота башни, постоянная готовность к ведению огня автоматическим вооружением, возможность длительной безостановочной стрельбы – все это гарантирует своевременное обнаружение и поражение «танкоопасной» живой силы противника. Дальность прицельной стрельбы из пушки бронебойным снарядом – до 2000, осколочно-фугасным – до 4000, курсовым автоматическим гранатометом – до 1700 метров. Две пушки и пулеметы, установленные в боевой рубке, обеспечивают круговое уничтожение живой силы, бронированных объектов и хорошо защищенных укрытий. Угол подъема блока вооружения в 450 позволяет стрелять по целям на верхних этажах зданий или на господствующих высотах в горах. Четыре пусковые установки сверхзвуковых ПТУР «Атака» с высокозащищенной от помех полуавтоматической системой наведения в информационном лазерном поле управления имеют дальность стрельбы до шести километров и пробивают до 1000 миллиметров гомогенной брони. Радиус сплошного поражения осколочно-фугасной гранаты – семь метров. Низкопрофильный корпус, необитаемое боевое отделение создают уровень защищенности и мобильности выше, чем у танка. Четыре оптических канала наблюдения и прицеливания, панорама кругового обзора, высокая скорость поворота башни, постоянная готовность к ведению огня автоматическим вооружением, возможность длительной безостановочной стрельбы – все это гарантирует своевременное обнаружение и поражение «танкоопасной» живой силы противника. Дальность прицельной стрельбы из пушки бронебойным снарядом – до 2000, осколочно-фугасным – до 4000, курсовым автоматическим гранатометом – до 1700 метров. Две пушки и пулеметы, установленные в боевой рубке, обеспечивают круговое уничтожение живой силы, бронированных объектов и хорошо защищенных укрытий. Угол подъема блока вооружения в 450 позволяет стрелять по целям на верхних этажах зданий или на господствующих высотах в горах. Четыре пусковые установки сверхзвуковых ПТУР «Атака» с высокозащищенной от помех полуавтоматической системой наведения в информационном лазерном поле управления имеют дальность стрельбы до шести километров и пробивают до 1000 миллиметров гомогенной брони. Радиус сплошного поражения осколочно-фугасной гранаты – семь метров.Машина успешно прошла госиспытания в 2006 году. Государственную комиссию возглавлял замглавкома Сухопутных войск, один из авторитетнейших знатоков ведения боевых действий в локальных конфликтах, дважды раненый в Афганистане и получивший «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации за руководство контртеррористической операцией на Северном Кавказе генерал-полковник Владимир Булгаков. Несмотря на это, решение об оснащении Сухопутных войск БМПТ принято не было. Конструкторы УКБТМ продолжили совершенствование БМПТ, твердо уверенные в ее нужности. Добавилось новое требование – использовать БМПТ для борьбы с террористическими формированиями. Для этого необходимо уточнить условия боевого применения и скорректировать конструкцию машины, прицельно-наблюдательный комплекс, СУО, снять задачу по уничтожению бронированных целей, адаптировать БМПТ к ведению боя на ближних дистанциях против пехоты, оснащенной стрелковым оружием и гранатометами. Дальнейшим импульсом развития БМПТ для НПО «Уралвагонзавод», как в свое время с танком Т-90, послужило подписание соглашения на поставку БМПТ за рубеж. Испытания, проведенные специалистами армии Казахстана для оценки боевых возможностей машины как против регулярных войск, так и против НВФ, подтвердили ее уникальность, универсальность и высокую эффективность. По боевому потенциалу она заменяет 2–2,5 БМП или 3–4 БТР. По словам одного из руководителей Минобороны Казахстана, БМПТ – это универсал для поддержки личного состава мотострелковых и танковых подразделений в наступательных и оборонительных действиях. Дело дошло до подписания двустороннего соглашения о создании БМПТ. При этом приняли решение разработать более дешевый вариант на базе танков Т-72, имеющихся в Республике Казахстан в достаточном количестве. В результате в УКБТМ создали БМПТ-72, получившую в дальнейшем имя «Терминатор-2». Особенность в том, что переделка танка Т-72 минимальна. Это и ряд других мероприятий позволяют значительно снизить стоимость машины, повысить ее боевую эффективность. Сомнения вызывает лишь то, что в конструкции «Терминатора-2» отсутствуют две установки автоматических гранатометов, расположенные в носовой части корпуса машины по правому и левому борту. На пару с «Солнцепеком» Еще одно из направлений в развитии БМПТ – расширение сферы боевого применения. В начале ХХI века появилась новая угроза: ударные отряды террористических группировок. Для борьбы с ними в УКБТМ предложили упрощенную версию БМПТ – БКМ-1 и БКМ-2 (боевая контртеррористическая машина). При их создании конструкторы исходили из условий использования, что позволило отказаться от дорогостоящих систем управления огнем, приборов наблюдения, разведки целей и прицеливания. Оптимизируется и комплекс вооружения. В то же время совершенствуется защита для ведения боя в городских условиях. Машина обладает возможностью скрытного подхода к позициям террористов и нанесения мощного удара с места, из укрытий. У нее меньше запас топлива, значит, выше пожаробезопасность, больше боеприпасов. Для разбора завалов, заграждений или баррикад предусматривается установка бульдозерного отвала. Безусловно, для эффективного использования машины в боевых порядках Сухопутных войск требуется отработанная нормативно-методическая база. Исходя из опыта Афганистана и других локальных конфликтов специалисты Военной академии бронетанковых войск им. Р. Я. Малиновского, 38-го НИИ МО и ГУ боевой подготовки СВ отработали способы применения БМПТ, определили нишу в оргштатной структуре мотострелковых и танковых частей. Предполагалось создать мотобронетанковые группы в составе танков, БМП и БМПТ. Танки и БМПТ – на передней линии боевого соприкосновения с противником, уничтожают огневые точки и опорные пункты. БМП с пехотой – во втором эшелоне, удерживают взятые рубежи. Главком Сухопутных войск генерал армии Алексей Маслов еще в 2008 году обозначил место БМПТ в структуре Сухопутных войск и порядок ее боевого применения: «Прорабатываются различные варианты использования этих машин, необходимость появления которых в боевых порядках войск назрела уже давно. Либо в качестве третьей машины в каждом танковом взводе, либо отдельным подразделением, обеспечивающим действия танкового батальона. Ранее защиту танков от поражения противотанковыми средствами на поле боя обеспечивал мотострелковый десант. Теперь эту задачу будет выполнять БМПТ, вооруженная двумя 30-мм пушками, двумя автоматическими гранатометами и пулеметом». Наиболее эффективный, на мой взгляд, вариант применения БМПТ продемонстрировали на учениях вооруженные силы Казахстана. Там в состав специального подразделения ввели тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» и БМПТ. Действуя в тандеме, «Солнцепек» выжигал противника, за БМПТ была последующая «зачистка» опорных пунктов. Мотострелковые подразделения при этом занимают и удерживают участки местности или конкретные объекты. Казалось бы, аргументов в пользу оснащения СВ ВС РФ боевой машиной поддержки танков более чем достаточно. Почему же до настоящего времени БМПТ нет в войсках? Вероятно, все решила позиция экс-начальника ГШ ВС РФ Николая Макарова. Прежнее руководство Минобороны не нашло места для БМПТ в армейской структуре. Предыдущие министры обороны и начальники Генштаба – Павел Грачев, Игорь Родионов, Виктор Дубынин, Анатолий Квашнин, активные участники боевых действий и руководители ВС в период создания БМПТ, были за то, чтобы машина была принята на вооружение не только Сухопутных войск. Решение же о создании БМПТ, напомню, состоялось по следам событий в Афганистане и Чеченской Республике, когда стало очевидно, что эта машина крайне необходима для воюющих подразделений. Но если реальный опыт, полученный в горячих точках, не аргумент, тогда, как правило, обращаются к научным исследованиям, определяющим характер боевых действий и систем вооружения, необходимых для достижения заданного результата. К сожалению, этого пока тоже не произошло. После доработки – робот На основе многолетних исследований военные ученые и специалисты разработали Концепцию танкобронепехотной интеграции, в которой высказали рекомендации по изменению оргштатной структуры войск. В частности, предлагается перейти от чисто танкового подразделения к интегрированным бронетанковым подразделениям и частям Сухопутных войск. Проект завершен и предложен для рассмотрения автором фундаментального труда «Танки» (2015) генерал-майором Олегом Брилевым. Доктор технических наук, профессор, он всю жизнь посвятил исследованиям создания и боевого применения танков. Концепция базируется на теории боевой и военно-экономической эффективности как основном инструменте, используемом при принятии решения для оснащения Вооруженных Сил видами и типажами ВВТ. Подкреплена математическим анализом боевых действий и данными моделирования процесса создания образцов ВВТ. Учитывался и необходимый результат, достигаемый сочетанием затрат, понесенных при боевом применении определенного количества различных типов БТВТ, с их свойствами. В итоге определялась боевая ценность каждого образца в общей группировке бронетанкового вооружения и техники. Исследователи пришли к однозначному заключению: целесообразно сочетание различных типов БТВТ с их боевыми характеристиками и свойствами, определенным количественным соотношением в структуре подразделения и частей Сухопутных войск. Теория боевой и экономической эффективности дает возможность определить оптимальное сочетание типов и видов ВВТ в структуре Сухопутных войск для достижения максимального или приемлемого боевого результата в действиях против различных группировок противника в зависимости от условий местности, качественного и количественного соотношения противоборствующих сторон. Вместо чисто танковых предлагается несколько вариантов создания интегрированных подразделений (рота, батальон), действующих против разнородных сил противника с задачей достижения максимального успеха. Подтверждал необходимость иметь в передней линии обороняющихся или наступающих танковых подразделений отличающуюся по боевым свойствам от танка бронированную машину и другой видный ученый в области тактики танковых войск, доктор военных наук, профессор 38-го ЦНИИ МО РФ Николай Шишкин. В работе «Танки в локальных войнах и вооруженных конфликтах» он пишет, что БМПТ, действуя в боевой линии впереди за счет большей незаметности и специального вооружения, дает возможность сохранить взаимодействие с танками и предотвратить их уничтожение, начиная с рубежа перехода в атаку, а также при прорыве укрепленных позиций на переднем крае и в глубине обороны противника. В этой связи необходимо добавить, что мощная защита по всем ракурсам делает из БМПТ труднопоражаемую цель, что позволяет ей эффективно действовать в условиях массового применения противотанковых средств. Наличие большого боекомплекта для 30-мм автоматической пушки (850 выстрелов) дает возможность вести стрельбу длительное время с высоким темпом (600–800 выстр/мин) и создает осколочно-фугасное поле, значительно превышающее возможности ЗСУ «Шилка». Стоит также отметить, что конструкция БМПТ позволяет при незначительных доработках сделать машину полностью роботизированным боевым комплексом. Дистанционно управляемое вынесенное вооружение боевого модуля БМПТ – первый шаг к созданию роботизированного «Терминатора» на ее базе. Разработка такой машины позволит убрать человека с переднего края и тем самым значительно снизить потери среди личного состава. Сегодня проблема уже не в том, нужна или нет БМПТ. Промедление с ее принятием на вооружение и поставкой в войска может обернуться большой кровью, пролитой нашими танкистами и мотострелками на поле боя. Автор: Сергей Маев Первоисточник: |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| бронетехника |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Скорая помощь | den_fan | Отечественные сериалы | 3 | 18.11.2024 15:43 |

| Танк в помощь | ezup | Артиллерия и бронетехника | 0 | 07.08.2018 19:32 |

| В помощь знакомящимся мужчинам | Осип | О женщинах | 0 | 08.05.2017 11:37 |

| Первая помощь по-русски | ezup | Забавное | 5 | 02.12.2014 11:40 |

Линейный вид

Линейный вид