RUFOR.ORG

»

Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша».

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

БМ-13 — советская боевая машина реактивной артиллерии периода Великой Отечественной войны, наиболее массовая и знаменитая советская боевая машина (БМ) этого класса. Наиболее широко известна под народным прозвищем «Катюша», солдаты Третьего рейха называли её «орга́н Сталина» из-за звука, издаваемого оперением ракет.

Первоисточник: |

|

|

|

|

#2 |

|

|

БМ-13Н «Катюша»

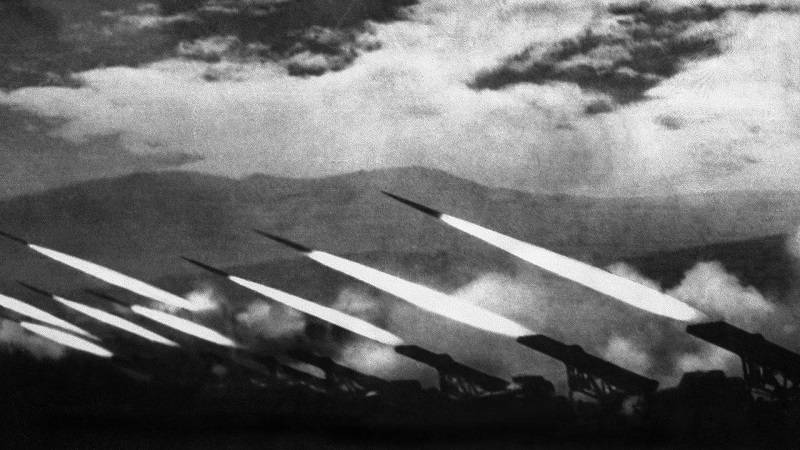

Что еще можно было бы рассказать о «Катюше»? Казалось бы, всё, что можно было сделать в этом направлении, уже сделано. Тем не менее, начать наш новый цикл «Рассказы об оружии» решили начать именно с «Катюши», ибо именно это оружие, наряду с Т-34 и ППШ, является одним из символов Победы. Происхождение названия «Катюша» до сих пор является предметом расследований. Будем придерживаться того, которое гласит, что «Катюша» — от «Проекта К», под грифом которого на заводах имени Коминтерна в Воронеже и «Компрессор» в Москве началась сборка этих машин. Первые «Катюши» выпускались на базе автомобиля ЗИС-5 и получили название БМ-13. Предмет же нашего рассказа был выпущен в 1943 году на базе автомобиля «Студебекер US6» и имел название БМ-13Н. Шасси. «Studebaker US6», или, как его окрестили у нас, «Студер», был интересной машиной. Он не состоял на вооружении американской армии. Это произошло из-за того, что двигатель Hercules JXD не проходил по принятым в те времена стандартам, вследствие чего корпорация «Студебеккер» проиграла конкурс другим компаниям. Поэтому большая часть выпускающейся продукции шла в другие страны. В СССР по ленд-лизу было поставлено около 100 000 этих грузовиков. Отличался повышенной проходимостью и грузоподъёмностью, имел полный привод на все три оси. Кроме полноприводной модели US6x6, в СССР поставлялся и US6x4 с колёсной формулой 6 × 4, но в меньших количествах. Снаряд. М-13. Собственно, доработанный авиационный РС-132, неплохо зарекомендовавший себя в конфликтах на озере Хасан и Халхин-Голе.[CENTER] По сравнению с авиационным прародителем, М-13 имел большую дальность полета и значительно более мощную боевую часть. Увеличение дальности полета было достигнуто за счет увеличения количества ракетного топлива, для этого потребовалось удлинить ракетную и головную части реактивного снаряда на 48 см. Снаряд М-13 имел несколько лучшие, чем РС-132, аэродинамические характеристики, что позволило получить более высокую кучность. Основным производителем снарядов стал московский завод имени Владимира Ильича (сегодня — ОАО «ЗВИ»). Дальность полета снаряда М-13 достигала 8470 м, но при этом имело место весьма значительное рассеивание. По таблицам стрельбы 1942 года, при дальности стрельбы 3000 м боковое отклонение составляло 51 м, а по дальности — 257 м. В 1943 году был разработан модернизированный вариант реактивного снаряда, получивший обозначение М-13-УК (улучшенной кучности). Для повышения кучности стрельбы у снаряда М-13-УК в переднем центрирующем утолщении ракетной части сделали 12 отверстий, через которые во время работы ракетного двигателя выходила часть пороховых газов, приводящая снаряд во вращение. Дальность полета снаряда при этом несколько уменьшилась (до 7,9 км), зато улучшение кучности привело к уменьшению площади рассеивания и к возрастанию плотности огня в 3 раза по сравнению со снарядами М-13. Пусковая установка В ходе войны производство пусковых установок в срочном порядке было развернуто на нескольких предприятиях, обладавших различными производственными возможностями, в связи с этим в конструкцию установки вносились более или менее существенные изменения. Дошло до того, что одновременно в войсках использовалось до десяти разновидностей пусковой установки БМ-13, что затрудняло обучение личного состава и отрицательно сказывалось на эксплуатации боевой техники. По этим причинам была разработана и в апреле 1943 года принята на вооружение унифицированная пусковая установка БМ-13Н, при создании которой конструкторы критически проанализировали все детали и узлы в целях повышения технологичности их производства и снижения стоимости, в результате чего все узлы получили самостоятельные индексы и стали универсальными. Каждые две направляющие соединялись, образуя единую конструкцию, именовавшуюся "спаркой". В конструкцию установки был введен новый узел — подрамник. Подрамник позволил вести сборку всей артиллерийской части пусковой установки на шасси любой марки автомобиля или гусеничное шасси при минимальной доработке последней. Система наводки ПУ. Просто до безобразия. Прицел. На месте командира боевой машины, на передней панели был смонтирован прибор, который носил название "пульт управления огнем" (ПУО). От него шел жгут проводов к специальному аккумулятору и к каждой направляющей. Кстати, это единственный в России экземпляр машины, на котором этот прибор присутствует. При одном обороте рукоятки ПУО происходило замыкание электроцепи, срабатывал пиропатрон, помещенный в передней части ракетной камеры снаряда, воспламенялся реактивный заряд и происходил выстрел. Темп стрельбы определялся темпом вращения рукоятки ПУО. Все 16 снарядов можно было выпустить за 7—10 секунд. Конструкция пусковой установки допускала ее передвижение в заряженном состоянии с довольно высокой скоростью (до 40 км/ч) и быстрое развертывание на огневой позиции, что способствовало нанесению внезапных ударов по противнику. Созданием этой пусковой установки была окончательно завершена отработка серийной боевой машины БМ-13. В таком виде она и провоевала до конца войны. Исключительная эффективность действий батарей БМ-13 способствовали быстрому наращиванию темпов производства. Уже с осени 1941 года на фронтах действовало 45 дивизионов трехбатарейного состава по четыре пусковых установки в батарее. По мере поступления боевой техники от промышленности началось формирование полков реактивной артиллерии, состоявших из трех дивизионов, вооруженных пусковыми установками БМ-13 и зенитного дивизиона. Полк имел 1414 человек личного состава, 36 пусковых установок БМ-13 и 12 зенитных 37-мм пушек. Залп полка составлял 576 снарядов калибра 132мм. При этом живая сила и боевая техника противника уничтожалась на площади свыше 100 гектаров. Напрочь. Официально полки назывались гвардейскими минометными полками артиллерии резерва Верховного Главнокомандования. Первоначально реактивная артиллерия применялась аналогично ствольной. Преимущество «Катюш» было в возможности выйти на рубеж уже с заряженными ПУ, произвести залп и уйти с «засвеченной» позиции. Но для этого тоже приходилось шаманить с бубном и весьма основательно. Сначала на позиции выходили разведчики-корректировщики, которые производили соответствующие расчёты, кстати, довольно сложные, поскольку приходилось учитывать не только расстояние до цели, скорость и направление ветра, но даже температуру воздуха, которая тоже влияла на траекторию полёта ракет. После того как все вычисления были сделаны, машины выдвигались на позицию, производили несколько залпов (обычно не более пяти) и быстро мчались в тыл. Промедление в этом случае и впрямь было подобно смерти — немцы старались сразу накрыть место, откуда стреляли реактивные миномёты, ответным артиллерийским огнём. Во время наступления тактика применения «катюш», окончательно отработанная к 1943 г. и до конца войны применявшаяся повсеместно, была такой: в самом начале наступления, когда требовалось взломать глубоко эшелонированную оборону врага, артиллерия образовывала так называемый «огневой вал». В начале обстрела все гаубицы (зачастую и тяжёлые самоходки) и реактивные миномёты обрабатывали первый рубеж обороны. Затем огонь переносили на укрепления второй линии, а атакующая пехота занимала окопы и блиндажи первой. После этого огонь переносился на третий рубеж, а пехотинцы тем временем занимали второй. Благодаря хорошей, если не отличной проходимости «Студера», «Катюши» могли следовать фактически за САУ поддержки, выгодно отличаясь в этом плане от гаубиц крупного калибра, для перебазирования которых требовалось больше времени. Боевой расчет БМ-13Н: Командир расчета (обычно он же и наводчик) Водитель Заряжающий (2-4 человека). Да, дальнобойность 122-мм и 152-мм гаубиц была выше, чем у БМ-13. Но тут стоит принять в расчет моральный и психологический аспекты. Артиллерия не вызывала такой паники у немцев, как игра «Сталинских органов». И такого воодушевления у наших бойцов. «Наступаем? А «Катюши» будут?» — нормальный вопрос того времени. Источники: Автор: Роман Скоморохов |

|

|

|

|

#3 |

|

|

Пять малоизвестных фактов о легендарной «Катюше»

Удивительные детали из истории гвардейских миномётов, прячущиеся за плотной завесой исторического мифа Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 гораздо лучше известна под легендарным именем «Катюша». И, как это бывает со всякой легендой, её история за десятилетия не просто мифологизировалась, но и свелась к небольшому числу широко известных фактов. Что знают все? Что «Катюша» была самой знаменитой системой реактивной артиллерии Второй мировой войны. Что командиром первой отдельной экспериментальной батареи полевой реактивной артиллерии был капитан Иван Флёров. И что первый удар его установки нанесли 14 июля 1941 года по Орше, хотя и эту дату некоторые историки отечественной артиллерии оспаривают, утверждая, что в журнале боевых действий батареи Флёрова содержится ошибка, и обстрел Орши вёлся 13 июля. Возможно, причиной мифологизации «Катюши» стали не только присущие СССР идеологические тенденции. Свою роль могла сыграть и банальная нехватка фактов: отечественная реактивная артиллерия всегда существовала в обстановке строгой секретности. Вот характерный пример: известный геополитик Владимир Дергачёв пишет в воспоминаниях о своём отце, служившем в гвардейском миномётном полку, что его «воинская часть маскировалась под кавалерийский полк, что отражено на московских фотографиях отца с сослуживцами. Полевая почта в условиях цензуры разрешала посылать эти фотографии родственникам и любимым женщинам». Новейшее советское оружие, решение о массовом производстве которого правительство СССР приняло поздно вечером 21 июня 1941 года, относилось к категории «техники особой секретности» — такой же, как и все средства шифрования и защищённых систем связи. По той же причине долгое время каждая установка БМ-13 снабжалась индивидуальным устройством подрыва, чтобы исключить их попадание в руки противника. Впрочем, превращения в миф, которому сегодня нужно очень аккуратно и уважительно возвращать реальные черты, не избежал ни один образец знаменитого советского вооружения времён Великой Отечественной войны: ни танк Т-34 и пистолет-пулемёт Шпагина, ни дивизионная пушка ЗиС-3… Между тем в их реальной истории, которая гораздо менее известна, как и в истории «Катюши», хватает по-настоящему легендарных событий и фактов. О некоторых из них сегодня и рассказывает «Историк». Гвардейские миномётные части появились раньше всей советской гвардии  Гвардейский миномёт БМ-13 на шасси «Студебеккер» US6 с гвардейским значком, утверждённым в 1942 году Формальной датой появления гвардейских частей в Красной армии стало 18 сентября 1941 года, когда по приказу наркома обороны СССР четыре стрелковые дивизии «за боевые подвиги, за организованность, дисциплину и примерный порядок» получили звание гвардейских. Но к этому времени уже больше месяца гвардейскими назывались все без исключения части реактивной артиллерии, причём они получали это звание не по итогам боёв, а при формировании! Впервые слово «гвардейский» появляется в официальных советских документах 4 августа 1941 года — в постановлении Госкомитета обороны СССР № ГКО-383сс «О сформировании одного гвардейского минометного полка М-13». Вот как начинается этот документ: «Государственный Комитет Обороны постановляет: 1. Согласиться с предложением Народного Комиссара Общего Машиностроения Союза ССР т. Паршина о сформировании одного гвардейского минометного полка, вооруженного установками М-13. 2. Присвоить вновь формирующемуся гвардейскому полку имя Народного Комиссариата Общего Машиностроения (Петра Паршина. — Прим. авт.)».  Залп дивизиона «Катюш» — боевых машин БМ-13 на шасси автомобиля «Студебеккер» US6, весна 1945 года Четыре дня спустя, 8 августа, по приказу Ставки Верховного главнокомандования (СВГК) № 04 в подмосковных алабинских лагерях началось формирование ещё восьми гвардейских миномётных полков. Половина из них — с первого по четвёртый — получила на вооружение установки БМ-13, а остальные — БМ-8, оснащённые реактивными снарядами калибра 82 мм. И ещё один интересный момент. К концу осени 1941 года на советско-германском фронте действовали уже 14 гвардейских миномётных полков, но лишь в конце января 1942 года их бойцов и командиров уравняли в денежном довольствии с личным составом «обычных» гвардейских подразделений. Приказ Ставки ВГК № 066 «О денежном довольствии личного состава гвардейских минометных частей» был принят только 25 января и гласил: «Всему начальствующему (высшему, старшему, среднему и младшему) составу гвардейских минометных частей с 1 января 1942 г. установить полуторный, а бойцам двойной оклад содержания, как это установлено для гвардейских частей». Самым массовым шасси для «Катюш» были американские грузовики  Подготовка установки БМ-13 на шасси автомобиля ЗиС-6 к стрельбе, зима 1942 года Большинство сохранившихся до наших дней установок БМ-13, стоящих на постаментах или ставших музейными экспонатами, — это «Катюши» на базе трёхосного грузовика ЗИС-6. Поневоле думаешь, что именно такие боевые машины и прошли славный боевой путь от Орши до Берлина. Хотя, как бы нам ни хотелось в это верить, история говорит о том, что большинство БМ-13 было оборудовано на базе ленд-лизовских «Студебеккеров». Причина проста: московский автозавод имени Сталина просто не успел выпустить достаточное количество машин до октября 1941 года, когда его эвакуировали сразу в четыре города: Миасс, Ульяновск, Челябинск и Шадринск. На новых местах поначалу не удалось наладить выпуск необычной для завода трёхосной модели, а затем от неё и вовсе отказались в пользу более отработанных. В итоге с июня по октябрь 1941 года было выпущено всего несколько сотен установок на базе ЗИС-6, которыми и вооружались первые гвардейские миномётные части. В открытых источниках приводится разное количество: от 372 боевых машин (что выглядит очевидно заниженной цифрой) до 456 и даже 593 установок. Возможно, такой разнобой в данных объясняется тем, что ЗИС-6 использовались для постройки не только БМ-13, но и БМ-8, а также тем, что для этих целей грузовики изымались отовсюду, где их находили, и их то ли учитывают в числе новых, то ли нет. Гвардейские миномёты БМ-13 на шасси «Студебеккер» US6 с гвардейским значком на Параде Победы 24 июня 1945 года Однако фронту требовались всё новые «Катюши», и их нужно было на что-то устанавливать. Конструкторы перепробовали всё — от грузовиков ЗИС-5 до танков и железнодорожных платформ, но наиболее эффективными оставались трёхосные автомобили. И тогда весной 1942 года приняли решение размещать пусковые установки на шасси грузовиков, поставляемых по ленд-лизу. Лучше всего подошли американские «Студебеккеры» US6 — такие же трёхосные, как и ЗИС-6, но более мощные и проходимые. В итоге на их долю пришлось больше половины всех «Катюш» — 54,7%!  Залп дивизиона боевых машин БМ-13 в ходе Берлинской операции, апрель 1945 года Остаётся открытым вопрос: почему же в качестве памятников чаще всего ставили БМ-13 на базе ЗИС-6? Многие исследователи истории «Катюши» склонны видеть в этом идеологическую подоплёку: дескать, Советская власть сделала всё, чтобы страна забыла о важной роли американской автопромышленности в судьбе знаменитого оружия. Правда, в действительности всё гораздо проще. Из первых «Катюш» до конца войны дожили считаные единицы, и те в большинстве своём оказались на производственных базах, куда попали в ходе переформирования частей и замены вооружения. А установки БМ-13 на «Студебеккерах» оставались на вооружении Советской армии и после войны — до тех пор, пока отечественная промышленность не создала новые машины. Тогда пусковые установки стали снимать с американской базы и переставлять на шасси сначала ЗИС-151, а затем ЗИЛ-157 и даже ЗИЛ-131, а отслужившие «Студебеккеры» передавали на переделку или списывали в утиль. За реактивные миномёты отвечал отдельный наркомат  Пётр Паршин в годы руководством Наркоматом миномётного вооружения Как уже говорилось, первый гвардейский миномётный полк начал формироваться 4 июля 1941 года по инициативе народного комиссара общего машиностроения Петра Паршина. А через четыре с лишним месяца наркомат, который возглавлял этот знаменитый инженер-управленец, был переименован и стал отвечать почти исключительно за обеспечение техникой гвардейских миномётных частей. 26 ноября 1941 года Президиум Верховного совета СССР издал указ, гласивший: «1. Преобразовать Наркомат общего машиностроения в Наркомат минометного вооружения. 2. Народным комиссаром минометного вооружения назначить т. Паршина Петра Ивановича». Таким образом, гвардейские миномётные части стали единственным в Красной армии видом вооружённых сил, которые имели собственное министерство: ни для кого не было секретом, что под «миномётным вооружением» понимались прежде всего «Катюши», хотя и миномётов всех остальных классических систем этот наркомат выпускал тоже немало. Кстати, примечательно: тот самый первый гвардейский миномётный полк, формирование которого началось 4 августа, четыре дня спустя получил номер 9 — просто потому, что к моменту выпуска приказа вообще не имел номера. Сформирован и вооружён 9-й гвардейский миномётный полк был по инициативе и на средства работников Наркомата общего машиностроения — будущего Наркомата миномётного вооружения, а технику и боеприпасы получил из произведённых в августе месяце сверх плана. А сам наркомат просуществовал до 17 февраля 1946 года, после чего превратился в Наркомат машиностроения и приборостроения СССР — под руководством всё того же бессменного Петра Паршина. Командующим гвардейскими миномётными частями стал подполковник  Василий Аборенков получает Сталинскую премию за участие в разработке и постановке на вооружение «Катюши», 1943 год 8 сентября 1941 года — через месяц после приказа о создании первых восьми гвардейских миномётных полков — вышло постановление Госкомитета обороны № ГКО-642сс. Этим документом за подписью Иосифа Сталина гвардейские миномётные части выделялись из состава артиллерии Красной армии, а для руководства ими вводилась должность командующего миномётными частями с непосредственным подчинением его Ставке. На этот необычайно ответственный пост тем же постановлением назначался замначальника Главного артиллерийского управления РККА Василий Аборенков — военинженер 1 ранга, то есть фактически подполковник артиллерии! Однако тех, кто принимал это решение, невысокое звание Аборенкова не смутило. Ведь именно его фамилия фигурировала в авторском свидетельстве на «ракетную автоустановку для внезапного, мощного артиллерийского и химического нападения на противника с помощью ракетных снарядов». И именно военинженер Аборенков на посту сначала начальника отдела, а потом замначальника ГАУ сделал всё, чтобы Красная армия получила реактивное вооружение.  Начальник Главного военно-химического управления Красной армии Василий Аборенков, 1945 год Сын отставного канонира Гвардейской конно-артиллерийской бригады, он добровольно поступил на службу в Красную армию в 1918 году и отдал ей 30 лет своей жизни. При этом самой большой заслугой Василия Аборенкова, которая навсегда вписала его имя в отечественную военную историю, стало появление «Катюши» на вооружении РККА. Активным продвижением реактивной артиллерии Василий Аборенков занялся после 19 мая 1940 года, когда занял должность начальника отдела по реактивному вооружению Главного артиллерийского управления РККА. Именно на этом посту он проявил необычайное упорство, рискнув даже «прыгнуть через голову» своего непосредственного начальника, закосневшего в артиллерийских взглядах прошлого руководителя ГАУ маршала Григория Кулика и добившись внимания к новому оружию со стороны высшего руководства страны. Именно Аборенков был одним из организаторов демонстрации реактивных миномётов руководителям СССР 15 и 17 июня 1941 года, которая закончилась принятием «Катюши» на вооружение. В должности командующего гвардейскими миномётными частями Василий Аборенков прослужил до 29 апреля 1943 года — то есть до того дня, пока существовал этот пост. С 30 апреля «Катюши» вернулись под руководство главкома артиллерии, а Аборенков остался руководить Главным военно-химическим управлением Красной армии. Первые батареи реактивной артиллерии имели на вооружении гаубицы  Батарея БМ-13 на шасси автомобиля ЗИС-6 ведёт стрельбу, весна 1942 года В представлении большинства людей, не погружённых в военную историю, «Катюши» сами по себе настолько мощное оружие, что вооружённым ими подразделениям нет нужды ни в каком другом. В действительности это далеко не так. Скажем, согласно штату гвардейского миномётного полка № 08/61, утверждённому Наркоматом обороны 8 августа 1941 года, это подразделение кроме установок БМ-13 имело на вооружении шесть 37-миллиметровых автоматических зенитных пушек и девять 12,7-миллиметровых зенитных пулемётов ДШК. А ведь было ещё и стрелковое оружие личного состава, которого, скажем, отдельному гвардейскому миномётному дивизиону по штату от 11 ноября 1941 года полагалось немало: четыре ручных пулемёта ДП, 15 пистолетов-пулемётов, 50 винтовок и 68 пистолетов!  Дивизион боевых машин БМ-13 на шасси автомобиля ЗИС-6 готов к залпу. Лето 1943 года Хотя особенно любопытно, что в состав первой отдельной экспериментальной батареи полевой реактивной артиллерии капитана Ивана Флёрова входила и 122-миллиметровая гаубица образца 1910/1930 годов, выполнявшая обязанности пристрелочного орудия. К ней полагался боекомплект в 100 снарядов — вполне достаточно, если учесть, что реактивных снарядов для БМ-13 батарея имела в шесть раз больше. А самое удивительное, что в списке вооружения батареи капитана Флёрова фигурировало ещё и «семь пушек калибра 210 мм»! Под этой графой проходили пусковые установки для реактивных снарядов, тогда как их шасси — грузовики ЗИС-6 — были записаны в том же документе как «специальные машины». Понятно, что делалось это ради всё той же пресловутой секретности, которая долгое время окружала «Катюши» и их историю, а в итоге превратила её в миф. Автор: Антон ТРОФИМОВ Первоисточник: |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| рсзо |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Уникальная боевая машина «Катюша» | ezup | РСЗО | 0 | 15.08.2015 12:06 |

| Боевая машина БМ-24Т | ezup | Системы залпового огня | 0 | 25.04.2014 17:38 |

| Боевая машина БМ-31-12 | ezup | Системы залпового огня | 0 | 25.04.2014 17:32 |

| Боевая машина БМ-13-СН | ezup | Системы залпового огня | 0 | 25.04.2014 17:31 |

| Боевая машина RM-70 | ezup | Системы залпового огня | 0 | 25.04.2014 13:58 |

Линейный вид

Линейный вид