RUFOR.ORG

»

Беспилотный разведчик Lockheed D-21A (США)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Разрабатывавшийся в начале шестидесятых годов сверхзвуковой самолет-разведчик A-12 должен был отличаться высочайшими летными характеристиками, способными обеспечить эффективное решение поставленных задач. В то же время, сразу было понятно, что эта машина будет иметь некоторые недостатки. Самолет получался весьма дорогим и сложным в эксплуатации, а кроме того, не был неуязвим для современных средств противовоздушной обороны. Требовалось найти новый способ ведения разведки с воздуха и создать соответствующие средства. Ответом на имеющиеся вызовы должен был стать беспилотный летательный аппарат D-21.

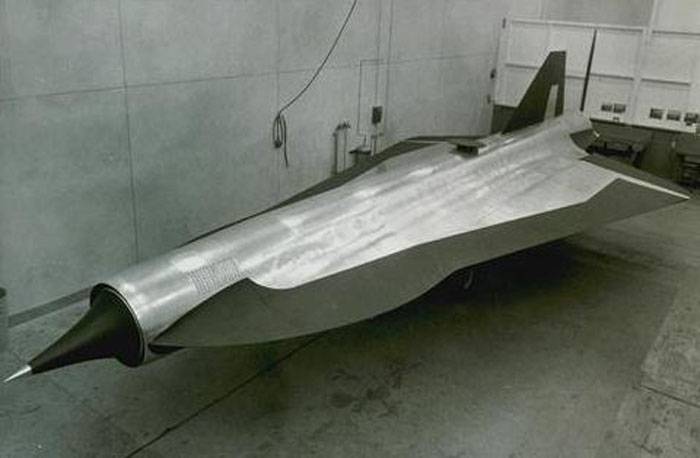

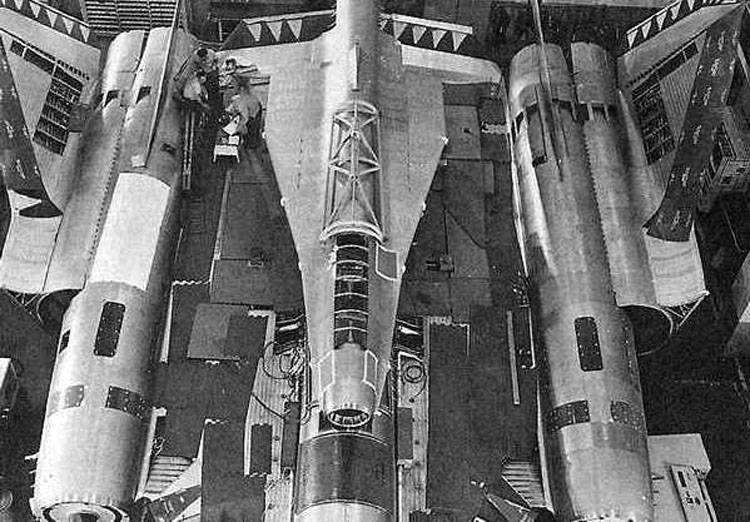

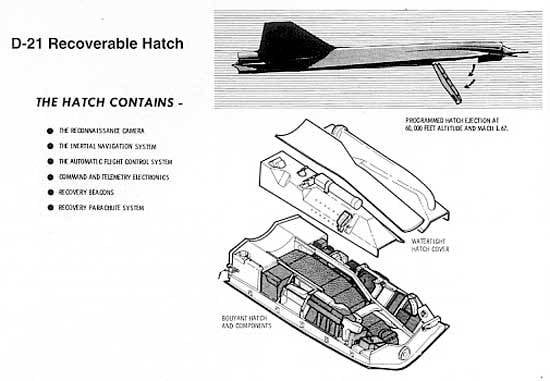

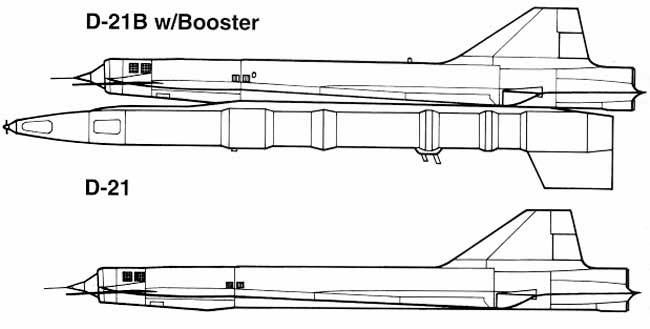

Разведчик A-12 создавался компанией Lockheed по заказу Центрального разведывательного управления. Имеющиеся на вооружении самолеты U-2 уже не в полной мере соответствовали требованиям, что и привело к формированию нового технического задания, подразумевавшего повышение основных характеристик. Тем не менее, с определенного времени перспективы A-12 стали темой споров. 1 мая 1960 года над советским союзом был сбит самолет U-2, принадлежавший ЦРУ. Этот инцидент привел к появлению запрета на полеты пилотируемых разведчиков над территорией СССР. Однако разведывательное управление нуждалось в новых данных о потенциальном противнике, собирать которые теперь следовало при помощи новых средств. Самолет-носитель M-21 с беспилотником D-21A. Фото ЦРУ В октябре 1962 года сотрудники секретного отдела компании Lockheed под названием Skunk Works во главе с конструктором Келли Джонсоном предложили возможное решение имеющейся проблемы. На базе существующего самолета A-12 предлагалось разработать носитель беспилотного разведывательного аппарата. Задачей носителя была доставка беспилотника в заданный район, где следовало производить расцепку. Далее аппарат, оснащенный прямоточным воздушно-реактивным двигателем, должен был самостоятельно отправляться к требуемому району и производить фотосъемку. В ходе предварительных исследований и теоретических изысканий был установлен оптимальный облик перспективного комплекса. Предлагалось строить одноразовый беспилотник и оснащать его сбрасываемым контейнером, в котором должны были находиться системы управления и фотоаппаратура. Предполагалось, что такая архитектура позволит максимально сократить стоимость производства и эксплуатации техники. В частности, обеспечивалась определенная экономия, связанная с неоднократным применением сложной и дорогой навигационной аппаратуры.  D-21A в цеху предприятия-изготовителя. Фото Testpilot.ru Являясь дальнейшим развитием разведывательного комплекса, основанного на самолете A-12, перспективный проект получил условное обозначение Q-12. Именно так обозначался макет, представленный в конце 1962 года фирмой-разработчиком потенциальному заказчику в лице ЦРУ. Насколько известно, руководство разведывательной организации отнеслось к новому проекту без особого энтузиазма. В связи с появлением и распространением зенитных ракетных систем ЦРУ нуждалось в высотных скоростных разведчиках наподобие A-12. Беспилотник Q-12, в свою очередь, представлял весьма ограниченный интерес. Несмотря на отсутствие официального заказа и неоднозначную реакцию Центрального разведывательного управления, специалисты Skink Work продолжили работы. В этот период они провели испытания модели Q-12 в аэродинамической трубе, в ходе которых была полностью подтверждена возможность получения расчетных летных характеристик. Благодаря этому работы могли продолжаться и далее, однако требовался официальный заказ от того или иного ведомства.  Работы на ранних этапах. Можно увидеть элементы конструкции носителя и беспилотника. Фото Testpilot.ru На рубеже 1962 и 1963 годов компания «Локхид» предложила свою новую разработку военно-воздушным силам. Эта организация заинтересовалась разведывательным комплексом, который, при соответствующих доработках, мог стать основой и для ударной системы. Вероятно, интерес ВВС стал дополнительным стимулом для ЦРУ, в результате чего появился трехсторонний контракт на разработку полноценного проекта. Документ был подписан в начале весны 1963 года. Проект перспективного беспилотного разведчика, используемого совместно с самолетом-носителем, получил название D-21. В рамках конструкторских работ отдел «Сканк Уоркс» должен был разработать проект самого беспилотника, а также создать модернизированный вариант самолета A-12, которому предстояло обеспечивать работу разведчика. Перспективный носитель D-21 получил название M-21. Литеры для названий были выбраны достаточно просто. Изначально концепция «двухступенчатой» разведывательной системы именовалась как «Мать и дочь». Соответственно, самолет-носитель получил букву «M» от «Mother» – «мать»), а беспилотник – «D», т.е. «Daughter» («дочь»). Впоследствии был разработан новый вариант проекта, из-за чего название базового поменяли на D-21A.  Схема аппарата D-21 с описанием отделяющегося аппаратного отсека. Рисунок Testpilot.ru Разведывательный аппарат новой модели должен был отличаться высокими летными данными, что соответствующим образом сказалось на его конструкции. Подавляющее большинство элементов конструкции предлагалось изготавливать из титана. Некоторые детали при этом выполнялись из стальных сплавов и пластиков. Исследования показали, что только подобная конструкция позволит D-21 развивать требуемую скорость и выдерживать возникающие тепловые нагрузки. В качестве дополнительных средств снижения негативного влияния тепла следовало использовать специальное лакокрасочное покрытие на ферритовой основе, а также систему охлаждения обшивки топливом, аналогичные использованным на самолетах A-12 и SR-71. D-21 получил цилиндрический фюзеляж, плавно сопрягавшийся с треугольным крылом. Передняя кромка крыла имела скругленные наплывы, почти доходившие до лобового воздухозаборника. Лобовая часть фюзеляжа была выполнена в виде воздухозаборника с коническим центральным телом. В хвосте имелся сужающийся агрегат, в котором помещалась часть агрегатов прямоточного двигателя. Предусматривалось хвостовое оперение в виде трапециевидного киля. Общая длина аппарата составляла 13,1 м, размах крыла – 5,8 м. Высота – 2,2 м. Во время полета на носителе аппарат должен был нести сбрасываемые головной и хвостовой обтекатели.  Агрегаты прямоточного двигателя. Фото Testpilot.ru Аппарат оснастили треугольным крылом с развитыми наплывами оживальной формы. Крыло устанавливалось с отрицательным углом поперечного V. На задней кромке крыла помещались подвижные плоскости, выполнявшие функции рулей высоты и элеронов. Управление по курсу осуществлялось при помощи руля на задней кромке киля. В носовой части беспилотника, на небольшом расстоянии от воздухозаборника, имелся отсек для размещения приборов. Аппаратура управления и аэрофотоаппараты предлагалось помещать в общем контейнере длиной 1,9 м, нижняя часть которого являлась элементом обшивки днища фюзеляжа. Сверху над аппаратурой так же предусматривались защитные кожухи. Приборный отсек устанавливался на управляемых креплениях и мог сбрасываться в заданный момент полета. В аппаратном отсеке помещались инерциальная навигационная система, автопилот, вычислитель воздушных параметров, а также средства поддержания требуемых климатических условий. Предусматривался объем для установки аэрофотоаппарата существующих моделей, соответствующих поставленной задаче. Для экономии на производстве достаточно сложных и дорогих приборов управления, а также для возвращения пленок с разведывательными снимками, проектом D-21 предлагалось сбрасывать приборный отсек и спасать его при помощи парашюта. Прототип разведывательного комплекса готовится к взлету. Фото US Air Force Еще в ходе предварительных исследований было установлено, что в качестве силовой установки следует использовать прямоточный воздушно-реактивный двигатель Marquardt RJ43-MA-11, созданный ранее для зенитной ракеты большой дальности Boeing CIM-10 Bomarc. После некоторых изменений конструкции, таких как доработка устройства стабилизации пламени, установка нового сопла и модернизация некоторых других систем, двигатель мог использоваться на разведывательном аппарате. Главной целью подобных доработок было увеличение тяги продолжительности работы. Модернизированный двигатель, получивший обновленное обозначение XRJ43-MA20S-4, мог работать без перерыва до полутора часов и давать тягу 680 кгс. Большая часть свободных объемов планера была отдана под размещение топливных баков. Значительный объем фюзеляжа выделялся под канал воздухозаборника, обеспечивающий подачу атмосферного воздуха к двигателю. Вследствие этого не самый крупный беспилотный аппарат отличался весьма плотной компоновкой внутренних агрегатов. При разработке топливной системы учитывались наработки по существующим проектам. В частности, для компенсации нагрева обшивки D-21 получил теплообменники, по которым должно было циркулировать горючее. На днище аппарата предусматривались клапаны для подключения к топливной системе самолета-носителя. Через один клапан осуществлялась дозаправка баков, через второй топливо подавалось в систему охлаждения обшивки. M-21 и D-21A в полете. Фото US Air Force Разведывательный беспилотник Lockheed D-21 имел взлетную массу 5 т. Использованный двигатель позволял развивать скорость до М=3,35 и подниматься на высоту до 29 км. Дальность полета должна была превышать 1930 км. С учетом использования самолета-носителя имелась возможность значительного увеличения радиуса работы разведывательного комплекса. Перспективный беспилотный летательный аппарат должен был использоваться с самолетом-носителем M-21. Носитель разработали на базе существующего сверхзвукового разведчика A-12, отличавшегося высокими характеристиками. Фактически M-21 представлял собой исходный A-12, лишенный разведывательного оборудования и оснащенный некоторыми другими устройствами. Из отсека, помещенного за кабиной пилота, предлагалось убрать фотоаппараты, вместо которых там следовало поместить дополнительную кабину с рабочим местом второго члена экипажа, управляющего работой беспилотника. Оператор располагал набором необходимого оборудования, а также имел перископ для наблюдения за аппаратом во время полета и старта.  Самолет JC-130B Cat’s-Whiskers с оборудованием для "ловли" аппаратного контейнера. Фото Wvi.com На верхней поверхности фюзеляжа носителя, между килями, предлагалось монтировать пилон с креплениями для D-21. На пилоне имелись клапаны для соединения топливных систем, а также механический и пневматический замки с толкателем, обеспечивавшие сброс «дочки» по команде оператора. По результатам продувок в аэродинамической трубе, было рекомендовано уменьшить высоту пилона, из-за чего беспилотник должен был находиться между килями носителя. При этом между законцовкой крыла D-21 и верхней частью киля M-21 оставалось всего 15 см, что могло привести к повреждению техники. Главный конструктор К. Джонсон выступал против сокращения высоты пилона из-за связанных с ним рисков, но в итоговом варианте проекта использовалось именно такое решение. Являясь модификацией существующего самолета-разведчика, носитель M-21 имел схожие летные данные. Скорость полета достигала М=3,35, дальность – до 2000 км. Этого было достаточно для полноценной эксплуатации нового разведчика. По задумке авторов проекта, самолет-носитель с разведчиком на пилоне должен был подниматься в воздух с одного из аэродромов и направляться к месту сброса беспилотника. Набрав нужную высоту и разогнавшись до скорости порядка М=3,2, носитель мог сбрасывать D-21. После сброса и отвода на безопасное расстояние при помощи дистанционного управления разведчик должен был самостоятельно выполнять полет по заранее загруженной в него программе. Завершив разведку и сделав фотографии требуемого объекта, D-21 должен был выходить в заданный район и снижаться до высоты 18 км. Там происходил сброс аппаратного контейнера, после чего срабатывал самоликвидатор, уничтожавший беспилотник. Контейнер с системами управления и фотопленками падал вниз и на высоте 4,5 км открывал парашют. Далее его следовало подбирать при помощи самолетов или судов военно-морских сил. В частности, предусматривалась аппаратура для «ловли» контейнера прямо в воздухе. Для этого был построен специальный самолет Lockheed JC-130B Cat’s-Whiskers. По названию средств поимки контейнера этот самолет назвали «Кошачьими усами».  Беспилотник во время отстыковки от носителя. Кадр из кинохроники Специально для проведения испытаний в 1963-64 годах были построены два самолета M-21 с серийными номерами 60-6940 и 60-6941. Кроме того, компания Lockheed собрала семь прототипов аппарата D-21. Всю эту технику предполагалось использовать в испытаниях, стартовавших весной 1964 года. К проверкам были привлечены пилоты Билл Парк и Арт Петерсон, которым предстояло управлять «матерями», а также инженеры отдела Skunk Works Рэй Торик и Кейт Бесвик, отвечавшие за применение разведывательной техники. В дальнейшем обязанности были распределены следующим образом. Б. Парк управлял носителем, а А. Петерсон отвечал за пилотирование самолета-дублера. Р. Торик и К. Бесвик попеременно выполняли обязанности оператора систем на носителе и кинооператора на сопровождающем самолете. 1 апреля 1964 года один из самолетов M-21 впервые поднялся в воздух. 19 июня того же года начались наземные испытания связки M-21 и D-21. Первый вылет носителя с беспилотником на пилоне состоялся 22 декабря, в один день с первым полетом разведчика SR-71A, созданного на базе A-12 и предназначенного для военно-воздушных сил. Целью первого полета была проверка взаимодействия носителя и его «полезной нагрузки» при полете на разных скоростях и высотах. Беспилотный аппарат с серийным номером 501 в этом полете не сбрасывался.  Повреждения, полученные разведывательным аппаратом во время одного из полетов без сброса. Фото Testpilot.ru В ходе этих испытаний авторы проекта столкнулись с серьезными проблемами технического и эксплуатационного характера. Необходимость исправления выявленных недостатков привела к пересмотру графика проекта. Первый сброс D-21, запланированный на март 1965 года, пришлось перенести почти на год. Из-за этого первый самостоятельный полет нового разведчика состоялся только 5 марта 66-го. В этот день прототип разведывательного комплекса, управляемый Б. Парком и К. Бесвиком, взлетел с авиабазы Ванденберг (шт. Калифорния), набрал нужную высоту и скорость, после чего оператор выполнил сброс беспилотного аппарата. В ходе отделения D-21 №502 сбросил головной и хвостовой обтекатели, что привело к заметным проблемам. Головной обтекатель разлетелся на куски, которые ударили по наплывам крыла и повредили их. Тем не менее, D-21 смог штатным образом отойти от носителя и начать самостоятельный полет. По воспоминаниям К. Бесвика, на отделение аппарата ушла буквально пара секунд, которая, однако, показалась несколькими часами. Во время совместного полета «матери» и «дочки» двигатель беспилотника работал, что упростило выход к точке сброса, но привело к израсходованию значительной части запаса топлива. На четверти заправки опытный D-21 смог пролететь лишь около 100 миль (примерно 280 км). После этого аппарат снизился, сбросил контейнер с оборудованием и самоуничтожился.  Момент столкновения D-21A №504 с самолетом-носителем. Фото Wvi.com 27 апреля в испытаниях использовали прототип за номером 506. С учетом опыта предыдущей проверки было решено отказаться от сбрасываемого головного обтекателя. Экипаж в составе Б. Парка и Р. Торика успешно выполнил свою задачу и обеспечил полет опытного беспилотника. Последний смог пролететь около 2070 км. 16 июня того же года аппарат №505, запущенный Б. Парком и К. Бесвиком, имея полную заправку, преодолел расстояние 2870 км. На 30 июля был запланирован следующий испытательный полет, в котором планировалось использовать предсерийный образец №504. Б. Парк и Р. Торик вновь подняли комплекс в воздух и направились к точке сброса, находившейся около атолла Мидуэй. Во время отцепки произошла авария. Ударная волна, отходящая от самолета-носителя, «задела» беспилотник, вследствие чего M-21 лишился киля. На крейсерской скорости самолет имел нейтральную устойчивость, из-за чего потеря хвостового оперения привела к потере устойчивости и управляемости. Самолет начало трясти, и возникшие перегрузки привели к его разрушению. Носовая часть фюзеляжа оторвалась от других агрегатов и начала падать.  После столкновения техника разрушилась. Фото Wvi.com Экипаж самолета успел катапультироваться, вскоре приводнился и был подобран на борт одного из судов, находившихся в том районе. Б. Парк отделался легкими травмами, а инженер Р. Торик во время катапультирования повредил высотный костюм. При падении в океан костюм начал наполняться водой, что привело к гибели специалиста. Руководитель отдела «Сканк Уоркс» К. Джонсон собственным решением запретил дальнейшие полеты носителей M-21 с разведчиками D-21. Мнение о рисках, связанных с установкой беспилотника на минимальном расстоянии от килей, получило самое страшное подтверждение. Из-за отмены дальнейших испытательных полетов проект D-21 оказался под угрозой закрытия. Единственный оставшийся самолет M-21 в авиационном музее. Фото Wikimedia Commons Единственный оставшийся самолет M-12 №60-6941 из-за прекращения испытаний был отправлен на стоянку. Никто не проявил интереса к этой машине, из-за чего она оставалась на хранении в течение длительного времени. Позже ее передали авиационному музею г. Сиэтл, где она находится до сих пор. Гибель коллеги была серьезным ударом, но специалисты Skunk Works все же нашли в себе силы продолжить работы. Не желая рисковать вновь, авторы проекта D-21 предложили новый вариант разведывательного комплекса, способный резко снизить опасность для носителя и его экипажа. Теперь предлагалось обходиться без сверхзвукового самолета M-21. Вместо него поднимать разведчик в воздух должен был переоборудованный бомбардировщик B-52. Новый вариант проекта получил обозначение D-21B. К названию первой версии, соответственно, добавили литеру «A». Работы были продолжены. По материалам: Никольский М.В. «Черная молния» SR-71. – М.: «Издательство Астрель», «Издательство АСТ», 2001. – (Знаменитые самолеты). Автор: Рябов Кирилл |

|

|

|

|

#2 |

|

|

Беспилотный разведчик Lockheed D-21B (США)

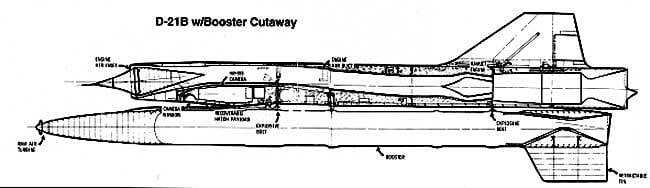

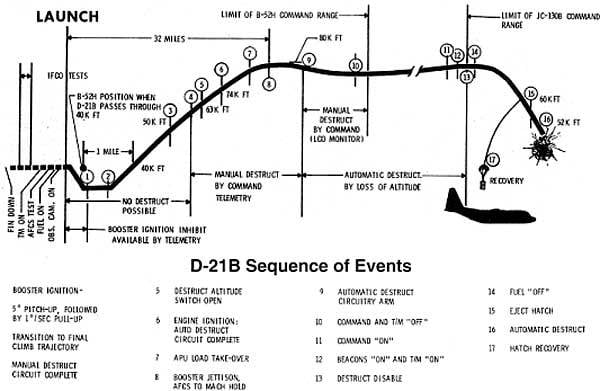

30 июля 1966 года аварией завершился очередной испытательный полет перспективного беспилотного аппарата-разведчика Lockheed D-21A. При отделении от самолета-носителя M-21 аппарат ударился о его киль. Поврежденная техника стала буквально рассыпаться на части, но экипажу удалось катапультироваться. Пилот успешно спасся, но оператор беспилотника повредил высотный костюм, из-за чего утонул. Испытания комплекса в составе самолета M-21 и аппарата D-21A были прекращены. Тем не менее, перспективный проект не был остановлен. Вскоре компания Lockheed создала новый вариант беспилотного разведчика под названием D-21B. После гибели оператора-испытателя Рэя Торика главный конструктор проекта D-21A и руководитель отдела Skunk Works Келли Джонсон распорядился остановить все полеты. Идея комплекса, построенного по принципу «мать и дочка», провалилась и привела к трагедии. Однако сверхзвуковой высотный беспилотный разведчик все еще представлял интерес для потенциального заказчика, из-за чего было принято принципиальное решение о продолжении работ, но уже с обновлением основных черт проекта. Повысить безопасность летчиков планировалось в ходе проекта с обозначением D-21B. Беспилотник D-21B на транспортировочной тележке. Фото US Air Force Испытания D-21A привели к выявлению ряда недостатков конструкции, которые еще следовало устранить. В то же время, на уровне концепции и общей архитектуры этот проект был признан пригодным для дальнейшего развития. В рамках запланированной модернизации можно было оставить имеющийся беспилотник, внеся в его конструкцию незначительные доработки. При этом требовалось кардинальным образом пересмотреть взгляды на самолет-носитель, необходимый для первоначального разгона и подъема аппарата на рабочую высоту. Применение в качестве носителя доработанного разведчика A-12 не оправдало себя. Было решено использовать иной самолет, а именно бомбардировщик B-52H. Тем не менее, эта машина отличалась дозвуковой скоростью полета и не могла самостоятельно разогнать беспилотник до рабочих скоростей его двигателя. При этом, однако, дальний бомбардировщик мог нести больше одного разведывательного аппарата. Для решения проблемы с летными данными носителя было решено разработать дополнительный ускоритель, задачей которого стал бы вывод D-21B на требуемую высоту и разгон до нужной скорости. Грузоподъемность бомбардировщика-носителя позволяла поднимать в воздух как сам беспилотник, так и аппарат с ускорителем. В итоге облик разведывательного комплекса был определен следующим образом. Носителем являлся серийный бомбардировщик, прошедший необходимую доработку. К нему предлагалось подвешивать аппарат D-21B, оснащенный разгонным ускорителем. Взлет с аэродрома планировалось осуществлять силами бомбардировщика, к которому подвешивался один или два аппарата. После подъема на определенную высоту и выхода на заданный курс самолет должен был сбрасывать свою полезную нагрузку. Затем включался ускоритель, выводивший аппарат на рабочий режим. После этого D-21B мог направляться к своей цели и вести разведку. Последний этап полета разведчика в новом проекте не менялся: после фотосъемки он должен был выйти в указанный район и сбросить аппаратный отсек, после чего оставшиеся агрегаты самоуничтожались. Контейнер с оборудованием предлагалось ловить в воздухе при помощи самолета Lockheed JC-130B Cat’s-Whiskers со специальным оборудованием. Также имелась возможность подъема приводнившегося контейнера на борт специального судна.  Схема аппарата. Сверху D-21B с ускорителем, снизу - без него. Рисунок Testpilot.ru Предложенная архитектура комплекса D-21B позволила обойтись без серьезных переделок существующего беспилотного аппарата. Основные особенности его конструкции остались прежними, однако понадобились некоторые изменения тех или иных агрегатов, необходимые для монтажа ускорителя и подвески под новый носитель. В остальном D-21B не отличался от базового D-21A. Беспилотник с разведывательной аппаратурой имел цилиндрический фюзеляж с лобовым воздухозаборником, оснащенным коническим центральным телом. Хвостовая оконечность фюзеляжа имела кожух для сопла маршевого двигателя. К фюзеляжу пристыковывалось треугольное крыло с развитыми оживальными наплывами. Имелся сравнительно крупный трапециевидный киль. Для управления полетом предлагалось использовать элевоны, под которые отдавалась вся задняя кромка крыла, и руль направления на киле. Длина аппарата составляла 13,1 м, размах крыла – 5,8 м, высота – 2,2 м. Взлетный вес (без учета ускорителя) – 5 т. Основные элементы конструкции аппарата D-21B изготавливались из титана. Лишь отдельные детали предлагалось делать из стали или пластиков. В носовой части фюзеляжа, сразу за воздухозаборником, помещался отсек для размещения аппаратуры. По причине высокой стоимости и сложности производства, было решено сделать бортовое оборудование многоразовым. Аппаратура управления, инерциальная навигационная система и фотокамеры помещались в отдельном контейнере, оснащенном средствами поддержания требуемого климата. После окончания полета беспилотник должен был сбрасывать весь контейнер целиком. Допустимая скорость спуска обеспечивалась имеющимся парашютом.  Компоновка беспилотника. Рисунок Testpilot.ru Хвостовой отсек аппарата отдавался под размещение прямоточного воздушно-реактивного двигателя Marquardt XRJ-MA20S-4 тягой 680 кгс. Этот двигатель представлял собой дальнейшее развитие изделия, созданного ранее для зенитной ракеты Boeing CIM-10 Bomarc. В ходе доработки двигатель получил некоторые новые системы, благодаря которым продолжительность непрерывной работы была доведена до полутора часов, что было достаточно для решения поставленных задач. Была сохранена топливная система, основывавшаяся на идеях, заложенных в проектах сверхзвуковых самолетов-разведчиков. Хранящееся во внутренних баках топливо прокачивалось через теплообменники, помещенные под обшивкой аппарата, и охлаждало ее. Это позволяло снизить тепловые нагрузки на конструкцию до приемлемых значений. D-21B мог развивать скорость до М=3,5. Практический потолок достигал 29 км. Запаса топлива должно было хватать для полета на дальность не менее 5000 км. В ходе испытательных полетов удалось добиться значительного прироста дальности за счет использования наиболее эффективных режимов работы двигателя и применения стартового ускорителя.  Предложенный новым проектом профиль полета. Рисунок Testpilot.ru На нижней поверхности обновленного беспилотника появились крепления для соединения с ускорителем. Для первоначального разгона предлагалось использовать дополнительный аппарат, оснащенный жидкостным ракетным двигателем (по другим данным, твердотопливным). Ускоритель имел цилиндрический корпус с конической головной частью. На боковой поверхности корпуса имелось несколько утолщений и выступов, необходимых для монтажа того или иного оборудования, а также для соединения с разведывательным аппаратом. Под хвостовой частью корпуса располагался небольшой трапециевидный гребень-киль. Ускоритель имел длину 13,5 м и весил более 6 т. В носовой части ускорителя располагался приборный отсек с набором оборудования для запуска маршевого двигателя беспилотника. Непосредственно на носовом обтекателе помещалась крыльчатка, под напором воздуха приводившая в движение электрогенератор и насосы гидравлической системы. Электроэнергия и давление в системах предлагалось использовать для запуска основных устройств аппарата D-21B перед его выводом в самостоятельный полет. После отцепки от носителя связка в виде беспилотника и ускорителя должна была планировать в течение нескольких секунд и удаляться от самолета. После этого осуществлялся запуск ускорителя, который в течение 90 с работы разгонял аппарат до скорости М=3 и поднимал на высоту около 22 км. Там производился сброс отработавшего ускорителя, после чего D-21B должен был начинать самостоятельный полет к цели. Опытный аппарат под крылом самолета-носителя. Фото US Air Force В середине декабря 1966 года военно-воздушные силы, все еще являвшиеся заказчиком разработки проекта, передали компании Lockheed бомбардировщик B-52H (серийный номер 60-0036), которому в скором будущем предстояло стать носителем беспилотного разведчика. Вскоре на завод в г. Памдейл отправили второй самолет с номером 60-0032. На крыльях самолета, между фюзеляжем и центральными парами двигателей, устанавливались два пилона с креплениями для перевозки разведывательного комплекса. Средства крепления обеспечивали удержание беспилотника за замки на верхней части фюзеляжа. Ускоритель, в свою очередь, подвешивался к аппарату снизу. 28 сентября 1967 года один из переоборудованных бомбардировщиков взлетел с аэродрома и направился к точке старта D-21B. Тем не менее, первый полет обновленного аппарата в тот день не состоялся. По пути к точке сброса произошла поломка креплений пилона, из-за чего опытный аппарат №501 сорвался и разбился. К. Джонсон отмечал, что это происшествие привело коллектив отдела «Сканк Уоркс» в замешательство. 6 ноября самолету-носителю удалось доставить опытный образец №507 к точке старта и сбросить его там. Далее все системы отработали штатно, благодаря чему прототип разведчика смог пролететь 250 км. 2 декабря того же года изделие №509 установило своеобразный рекорд, пролетев 2650 км. Два следующих старта, выполненные 19 января и 10 апреля 68-го, завершились полетом аппаратов на дальность не более 520 км.  Доработанный B-52H с двумя беспилотными разведчиками под крылом. Фото Airwar.ru По некоторым данным, вскоре было решено начать полномасштабные проверки с имитацией реальной разведывательной работы. Аппарат должен был делать фотоснимки указанной местности, после чего сбрасывать контейнер с аппаратурой и пленкой. В течение лета 1968 года было выполнено три испытательных полета. В первом из них прототип №513 пролетел 5300 км, сделал нужные фото и сбросил контейнер, который вскоре был подобран. С декабря 1968 года по июль 1969-го специалисты Skunk Works и смежных организаций провели еще четыре испытания. Во время этих полетов максимальная дальность достигла 5470 км. Системы «ловли» аппаратного контейнера в воздухе показали себя с хорошей стороны. Возможности бомбардировщиков B-52H позволяли одновременно перевозить до двух беспилотных разведчиков. Во время испытательных пусков носители действительно неоднократно поднимались в воздух с двумя D-21B, однако каждый раз запускался только один из них. Второй, в свою очередь, выполнял функции дублера на случай каких-либо неполадок. Тем не менее, насколько известно, подобная замена ни разу не понадобилась. По результатам испытаний разведывательный комплекс в виде переоборудованного бомбардировщика, беспилотника D-21B и ускорителя для него был признан пригодным к реальной эксплуатации. Военно-воздушные силы США решили начать эксплуатацию новой техники в целях ведения стратегической разведки. К осени 1969 года комплекс подготовили к использованию в реальных условиях. Программа применения новейших разведчиков получила условное название Senior Bowl. Носители должны были взлетать с авиабаз Бил (шт. Калифорния) и Андерсен (о. Гуам). Аппарат в полете - работает ускоритель. Фото US Air Force Первый полноценный разведывательный полет аппарата D-21B состоялся 9 ноября 1969 года. Целью разведчика №517 был китайский ядерный полигон Лобнор, расположенный в западной части страны. Отделившись от носителя, беспилотник вышел в район цели и, по-видимому, сделал необходимые фотоснимки. Однако после этого произошла некая поломка систем наведения, из-за которой он не развернулся и не направился обратно, в направлении океана, где его ждали самолеты и суда с аппаратурой для поимки аппаратного контейнера. Американские специалисты так и не дождались возвращения разведывательного аппарата, из-за чего он был объявлен потерянным. Позже стало известно, что D-21B продолжил полет и оставался в воздухе до выработки топлива, после чего спланировал на землю. Вскоре его нашли советские контрразведчики. По стечению обстоятельств, беспилотник упал в нескольких сотнях километров от полигона Байконур. Такая находка заинтересовала советских специалистов, занявшихся ее изучением. Считается, что некоторые идеи и решения, подсмотренные на американской технике, в дальнейшем использовались при создании советских летательных аппаратов схожего назначения. По результатам первого «боевого» запуска было решено провести дополнительные испытания. 20 февраля 1970 года аппарат с серийным номером 521, прошедший некоторые доработки, успешно пролетел около 5400 км, сделал фото условной цели и сбросил контейнер в заданном районе, где его поймали летчики самолета JC-130B. По результатам этих испытаний было решено продолжить войсковую эксплуатацию техники, которую, однако, следовало обновить по новейшей версии проекта.  Обломки аппарата D-21B №527 в Китайском музее авиации. Фото Airforceworld.com 16 декабря того же года состоялся второй запуск в рамках операции Senior Bowl. Аппарат №523 отправили снимать китайские секретные объекты. Пролетев около 4900 км, аппарат сбросил контейнер и самоуничтожился. После сброса контейнер не смог раскрыть парашют, из-за чего летчики специально оборудованного самолета не поймали его. Вскоре контейнер упал в Тихий океан и утонул, забрав с собой всю собранную разведывательную информацию. 4 марта 1971 года третий полет разведчика D-21B завершился успехом. Преодолев маршрут длиной более 5430 км, аппарат №526 сбросил контейнер с аппаратурой и снимками полигона Лобнор в заданном районе Тихого океана. Дежуривший там самолет вновь не смог поймать контейнер, дав ему упасть в воду. Экипаж подошедшего корабля не справился с «ловлей» с первой попытки. Выполняя маневр для нового захода, корабль повредил контейнер, из-за чего тот отправился на дно. Последний полет аппарата D-21B состоялся 20 марта того же года. Аппарат №527 не вернулся из полета, и его судьба оставалась тайной в течение длительного времени. Военные и конструкторы посчитали, что оборудование разведчика работало со сбоем, или он был сбит китайскими соединениями ПВО. Через несколько десятилетий стало известно, что беспилотник без чужой «помощи» упал в провинции Юньнань, где позже был найден. Некоторое время обломки уникальной техники без дела лежали на одной из площадок Китайского музея авиации (г. Пекин), откуда в 2010 году были перенесены в экспозицию. Сейчас там демонстрируется крупная секция фюзеляжа и крыла с килем. По понятным причинам, этот экспонат имеет не самое лучшее состояние. Сохранившийся беспилотник в экспозиции музея Blackbird Park. Фото Wikimedia Commons В 1969-71 годах ВВС США выполнили четыре запуска разведывательных беспилотников D-21B. Ни один из них не завершился получением снимков. В двух случаях аппараты по тем или иным причинам не вернулись с задания, а в двух других имели место серьезные проблемы с возвращением контейнера. При этом техника обходилась довольно дорого. По имеющимся данным, строительство и использование одного аппарата стоили около 5,5 млн долларов в ценах 1970 года (чуть менее 35 миллионов по современным меркам). Подобные результаты заставляли сомневаться в целесообразности дальнейшей эксплуатации техники. После некоторых споров и обсуждений было принято окончательное решение, поставившее точку в истории интересного проекта. 23 июля 1971 года программа D-21B была официально закрыта ввиду отсутствия реальных результатов и наличия массы неразрешимых проблем. Кроме того, к этому времени Соединенные Штаты создали достаточно крупную группировку разведывательных спутников, отличавшихся от беспилотника большей эффективностью работы. Построенная и переданная заказчику техника новых типов списывалась. Бомбардировщики-носители были переделаны по исходному проекту и возвращены в соответствующие подразделения. В рамках проектов D-21A и D-21B фирмой Lockheed было построено 38 опытных образцов. 21 изделие было использовано в испытаниях и во время войсковой эксплуатации. Оставшиеся 17 беспилотников остались не у дел. Сначала их отправили на хранение на базу Нортон (шт. Калифорния), откуда позже перевезли на «свалку» базы Дэвис-Монтен (шт. Аризона). Площадки для хранения списанной авиационной техники не защищены от чужих глаз, благодаря чему любители авиации вскоре заметили «новинки». После этого интереснейшая разработка отдела Skunk Works получила широкую известность. Хвост музейного образца. Фото Wikimedia Commons Интересно, что в некоторых материалах, начиная с семидесятых годов, разведывательные беспилотники обозначаются как GTD-21B. По неким причинам к исходному названию техники были добавлены литеры, означающие Ground Training – «наземная тренировка». Вероятно, таким способом военно-воздушные силы пытались скрыть истинное предназначение списанных аппаратов. Тем не менее, дальнейшее раскрытие информации и появление новых более полных сведений сделало такую маскировку ненужной. Позже более не нужные беспилотники стали распределять между авиационными музеями США. В настоящее время в экспозиции нескольких музеев имеется около десятка подобных выставочных образцов. Восемь аппаратов, представленных в музеях, относятся к модификации с литерой «B». Что касается техники первой модификации, то находящийся в Сиэтле образец установлен на единственном сохранившемся самолете-носителе M-21. Изначально целью конструкторов отдела «Сканк Уоркс» во главе с Келли Джонсоном было создание перспективного беспилотного аппарата-разведчика, способного заменить пилотируемые самолеты и снизить риски для личного состава. Путем применения определенных материалов и некоторых смелых идей инженерам удалось создать требуемую технику. Тем не менее, отсутствие определенных технологий и трудности с поиском замены для них привели к не самому лучшему результату. До самого конца испытаний и эксплуатации аппараты семейства D-21 преследовала проблема в виде трудностей при возвращении контейнера с аппаратурой и результатами фотосъемки. Решить этот вопрос так и не удалось. Подобные проблемы в сочетании со сложностью и дороговизной техники привели к отказу от интересной и необычной разработки. По материалам: Никольский М.В. «Черная молния» SR-71. – М.: «Издательство Астрель», «Издательство АСТ», 2001. – (Знаменитые самолеты). Автор: Рябов Кирилл |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| бпла |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Дальний беспилотный разведчик RQ-4 Global Hawk | ezup | Беспилотники | 1 | 28.08.2017 11:45 |

| Советский беспилотный разведчик «Ворон» | ezup | Беспилотники | 0 | 24.02.2017 17:25 |

| БПВ-500, беспилотный вертолет | ezup | Беспилотники | 0 | 13.05.2016 23:12 |

| Lockheed SR-71 — стратегический сверхзвуковой разведчик ВВС США | ezup | История мировой авиации | 0 | 10.04.2015 23:05 |

Линейный вид

Линейный вид