|

|

#1 |

|

|

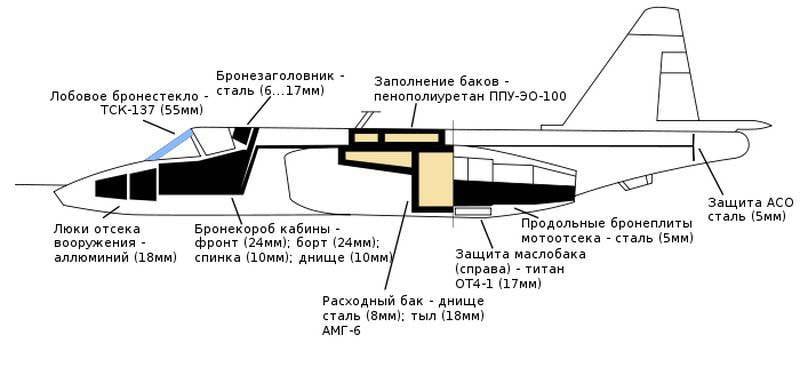

В середине 60-х годов военные доктрины США и Советского Союза кардинально изменились. Если ранее сверхдержавы планировали использовать ядерное оружие даже в тактических целях, то теперь перед войсками ставились задачи успешного ведения боевых действий и с помощью обычных вооружений. Особая роль при этом отводилась авиации, способной эффективно поддерживать сухопутные войска в условиях сильного противодействия ПВО противника. Находившиеся на вооружении советской фронтовой авиации Су-7Б, МиГ-19, МиГ-21 и Як-28 не удовлетворяли требованиям, предъявляемым к самолетам поля боя. Из-за больших рабочих скоростей полета и плохой маневренности они не могли эффективно атаковать малоразмерные наземные цели. Нe имея бронирования кабины экипажа и ответственных агрегатов, были сильно уязвимы от огня стрелкового оружия и малокалиберной артиллерии. На проведенных в сентябре 1967 г. учениях ╚Днепр╩ наиболее эффективными самолетами-штурмовиками оказались... МиГ-17, благодаря отличной маневренности которых пилоты уверенно распознавали и прицельно поражали наземные объекты, а при повторном заходе на цель не теряли с ней визуального контакта. В научных кругах советских ВВС развернулся поиск концепции нового самолета непосредственной поддержки сухопутных войск. Хотя не все заинтересованные организации однозначно восприняли идею возрождения штурмовой авиации, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии И.Г.Павловский, горячий сторонник этой идеи, сумел убедить министра обороны СССР Маршала А.А.Гречко в необходимости разработки штурмовика нового поколения. По требованию военных в марте 1969 г. Минавиапром организовал конкурс. В нем приняли участие четыре КБ. А.И.Микоян и А.С.Яковлев предложили модификации самолетов МиГ-21 и Як-28, С.В.Ильюшин и П.О.Сухой - новые проекты: Ил-102 и Т-8. Современным представлениям о самолете-штурмовике реально соответствовали только Ил-102 и Т-8. Проект Ил-102 представлял собой развитие реактивного штурмовика Ил-40. Принципиальной особенностью, заложенной С.В.Ильюшиным в новый проект, являлось максимальное упрощение самолета, в частности, для выполнения всех боевых задач Ил-102 оснащался только коллиматорным прицелом. П.О.Сухой представил абсолютно новый проект Т-8, который уже в течение года разрабатывался ОКБ в инициативном порядке. Благодаря наличию более совершенного прицельного комплекса, меньшим по сравнению с Ил-102 габаритам и массе этот проект получил предпочтение и осенью 1969 г. одержал победу в конкурсе. Однако история Ил-102 на этом не закончилась, С началом войны в Афганистане интерес к самолетам поля боя усилился.В мае 1980 г. вышло постановление о постройке двух экземпляров Ил-102. По сравнению с первоначальным проектом самолет совершенствуется, в частности, устанавливаются новые двигатели и прицельно-навигационный комплекс, что сделало этот штурмовик весьма грозной боевой машиной. 25 сентября 1982 г. первый Ил-102 поднялся в воздух. Однако к этому времени успешно прошел испытания и был рекомендован к принятию на вооружение штурмовик Су-25. Программу Ил-102 закрыли. В начале марта 1968 г. старший преподаватель Военно-воздушной академии╩ И.Савченко обратился к знакомым специалистам ОКБ П.О.Сухого с предложением совместно разработать проект нового самолета поддержки сухопутных войск. Вскоре сформировалась инициативная группа, в которую вошли работники ОКБ О.С.Самойлович, Д.Н.Горбачев, В.М.Лебедев, Ю.В.Ивашечкин и А.Монахов. Разработку самолета, получившего обозначение СПБ (самолет поля боя), было решено начать ╚нелегально╩, в домашних условиях, и представить работу генеральному конструктору лишь после того, как в общих чертах будет определен облик самолета. Так как заказчик еще не сформулировал тактико-технические требования к самолету данного типа, работы начались с обоснования концепции штурмовика и его места в системе ВВС, определения потребных летно-технических характеристик и характеристик боевого комплекса. При этом разработчики сознательно отказались от модной тогда концепции универсального самолета, предусматривавшей его использование как для ударных операций, так и для воздушного боя. В первоначальном варианте СПБ планировалось оснастить двумя двухконтурными двигателями АИ-25Т со взлетной тягой 1750 кгс каждый. Помимо артиллерийского вооружения, предполагалось применение только неуправляемых средств поражения: авиабомб калибра до 500 кг и реактивных снарядов. Прицельная система штурмовика была задумана максимально упрощенной: коллиматорный прицел плюс лазерный дальномер. Нормальная масса боевой нагрузки-1000кг, перегрузочная - до 2500 кг. Взлетная масса - около 6500 кг. Площадь крыла - 17м2. 29 мая 1968 г. Самойлович и Ивашечкин впервые ознакомили с проектом СПБ генерального конструктора. П.О.Сухой проект одобрил, внес в него некоторые изменения и распорядился приступить к разработке штурмовика под индексом Т-8. Тактико-технические требования к самолету ОКБ сформировало совместно с ВВИА им. Н.Е.Жуковского. Они предусматривали создание штурмовика, способного эффективно поддерживать сухопутные войска в условиях сильного противодействия фронтовой ПВО противника. В основу проекта легли принципы, последовательная реализация которых позволила создать машину с уникальными боевыми возможностями. Принцип системного проектирования с учетом требований боевой живучести. На всех этапах разработки Т-8 проводились опытно-конструкторские и экспериментальные работы, благодаря которым создан эффективный комплекс живучести, гарантирующий необходимую работоспособность штурмовика в условиях огневого воздействия ствольных систем и ПЗРК противника. Аэродинамические характеристики самолета, изначально заложенные в проект, были довольно высокими. Для их достижения проведен большой объем расчетных и трубных исследований: формы крыла в плане, его профилировки и крутки, типа и параметров механизации, компоновки самолета в целом и др. Впоследствии высокое аэродинамическое качество, хорошие маневренные и взлетно-посадочные характеристики штурмовика позволили выполнять сложные боевые задачи (например, в ограниченном пространстве над целью), обеспечили повышенную безопасность полета (в т.ч. со значительными боевыми повреждениями) и эксплуатацию с небольших площадок. Система вооружения штурмовика -простой прицельный комплекс плюс широкая номенклатура неуправляемых (впоследствии и управляемых) средств поражения. На первом этапе проектирования Т-8 планировалось использовать прицел АСП-ПФ, бомбардировочный прицел РБК-3, лазерный дальномер ╚Фон╩. Перед запуском в серийное производство на Су-25 установили прицельный комплекс самолета Су-17МЗ, обеспечивающий высокую точность поражения любой наземной цели неуправляемым оружием, возможность применения современных видов управляемого оружия, последовательное воздействие на одну цель различными видами боеприпасов. С самого начала проект Т-8 предусматривал разработку простого в производстве и неприхотливого в обслуживании штурмовика, способного работать по оперативным вызовам сухопутных войск В итоге Су-25 рассчитан на эксплуатацию минимально подготовленным летным и наземным составом. Время подготовки самолета к вылету незначительно. Специальный аэромобильный комплекс наземного обслуживания АМК-8 обеспечивает автономное базирование штурмовика на ограниченно оборудованных грунтовых аэродромах. Первые проработки проекта Т-8 показали, что взлетная масса штурмовика будет не менее 8200 кг, поэтому его тяговооруженность с двумя двигателями АИ -25Т получалась недостаточной. В ОКБ приняли решение установить на самолет более мощные двигатели РД-9Б (разработан в 1953 г., ОКБ А.А.Микулина, конструктор С.К.Туманский, для сверхзвукового истребителя МиГ-19. Тяга на форсажном режиме -до 3300 кгс), предварительно демонтировав форсажные камеры. Доработка двигателя была успешно проведена на уфимском моторостроительном заводе ╧ 26 (главный конструктор С.Гаврилов), где в то время завершался его серийный выпуск. Бесфорсажный РД-9Б, получивший наименование ╚изделие 39╩, развивал тягу 2500 кгс на максимальном режиме и до 2750 кгс - на взлетном. Проектная взлетная масса Т-8 с этими двигателями возросла до 10000 кг, что потребовало увеличения площади крыла и усиления конструкции планера. Итогом трехмесячной работы ОКБ П.О.Сухого явилось техническое предложение по штурмовику Т-8, которое было разослано в МАП, отраслевые и военные НИИ, командованию ВВС и авиации ВМФ. Первый ответ, полученный 23 сентября 1968 г. из НИИ эффективности авиационных систем, оказался негативным. Однако фирма продолжала работы по штурмовику в инициативном порядке. Победив в конкурсе 1969 г., КБ совместно с заказчиком провело работы по уточнению параметров Т-8 и формированию ТТЗ. Особенно трудно проходило согласование величины максимальной скорости. Военные признавали, что с точки зрения обнаружения и поражения малоразмерных наземных целей оптимальной является дозвуковая рабочая скорость. Но при этом желали иметь штурмовик с максимальной скоростью полета у земли не менее 1200 км/ч, аргументируя это необходимостью прорыва ПВО противника. Со своей стороны, разработчики доказывали, что самолет, действующий в 30-50 км за линией фронта, не преодолевает зону ПВО, а постоянно находится в этой зоне. И поэтому рекомендовали ограничить максимальную скорость у земли величиной 850 км/ч (0,7 М), исключив тем самым неблагоприятные явления волнового кризиса. В итоге максимальная скорость у земли, записанная в ТТЗ, составила 1000 км/ч (0,82 М). В целом задание на штурмовик было согласовано с заказчиком очень быстро. Большая заслуга в этом начальника отдела боевой живучести ОКБ З.Иоффе, который, используя свои старые служебные связи, смог за три дня согласовать с военными ╚фирменное╩ ТТЗ. 6 января 1972 г. П.О.Сухой утвердил общий вид штурмовика Т-8 и подписал приказ о начале его рабочего проектирования. Руководителем проекта был назначен М.П.Симонов. С августа обязанности главного конструктора Т-8 стал исполнять О.С.Самойлович. Ведущим конструктором по самолету 25 декабря 1972 г. назначили Ю.В.Ивашечкина, который впоследствии (с 6.10.1974 г.) стал руководителем темы. Первый прототип, получивший обозначение Т-8-1, собирался на опытном производстве ОКБ П.О.Сухого. Параллельно, под обозначением Т-8-0, строился экземпляр для прочностных испытаний (окончен 12 сентября 1974 г.). Весь 1973 г. работы по штурмовику фирма вела неофициально, испытывая большие трудности с финансированием, так как на его создание постановления правительства не было. По принятой в СССР традиции окончание сборки планера Т-8-1 приурочили к 9 мая 1974 г. Незадолго перед праздником министр авиационной промышленности П.В.Дементьев, посещая в очередной раз фирму П.О.Сухого, с удивлением обнаружил почти готовый штурмовик. Вскоре самолет ╚легализовали╩: 6 мая 1974 г. вышел приказ МАП о постройке двух экземпляров ╚опытно-экспериментального самолета╩ Т-8. Улучшению отношения к Т-8 неожиданно способствовали ╚братья по соцлагерю╩. Вначале Румыния предложила разработать и далее производить самолет-штурмовик для государств Варшавского договора. Затем желание участвовать в этом проекте выразила Польша. В сложившейся ситуации представители советского Генштаба сделали официальное заявление о создании в СССР такого самолета. К 7 ноября Т-8-1 был построен. Параметры крыла (удлинение - 5, сужение -2,77, стреловидность по передней кромке - 20,5╟), его профиль (модифицированный СР-16) и механизация (предкрылки по всему размаху плюс выдвижные двухщелевые закрылки) обеспечивали самолету высокие аэродинамическое качество и максимальную скорость полета, хорошие маневренные, взлетно-посадочные и штопорные характеристики. Система боевой живучести предусматривала защиту пилота и основных агрегатов самолета от снарядов калибра до 20 мм. Т-8-1 был оснащен адаптированным прицельно-навигационным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-17М2, позволяющим применять широкую номенклатуру управляемых и неуправляемых средств поражения. Артиллерийское вооружение - контейнер СППУ-22-01 с подвижными пушками калибра 23 мм, установленный под фюзеляжем по правому борту (передняя стойка шасси была сдвинута влево). Максимальная масса боевой нагрузки на десяти точках внешней подвески - 5000 кг (в ходе испытаний была снижена до 4000 кг). Взлетная масса Т-8-1 составила 12200 кг, значительно превысив заложенную в проекте величину 10000 кг. Поэтому его максимальную эксплуатационную перегрузку ограничили значением 6,5 (по ТТЗ - 8 единиц). В декабре опытный штурмовик перевезли на аэродром ЛИИ. 3 января 1975 г., выполняя первые пробежки с отрывом передней опоры шасси, шеф-пилот ОКБ В.С.Ильюшин почувствовал в кабине дым. Решили, что это происходит из-за неполадок системы вентиляции. Хотя точная причина установлена не была, первый вылет Т-8-1 назначили, наперекор приметам, на 13 часов в понедельник 13 января. Утром в назначенный день при опробовании двигателей в кабине самолета вновь появился дым. На аэродром срочно приехал зам. генерального конструктора Е.А.Иванов с ведущими специалистами по силовой установке и системам жизнеобеспечения. Для обнаружения источника дыма произвели повторный запуск двигателей. И тогда произошла авария: разрушилось крепление одного из двигателей, оторвалась и, пробив мотогондолу, вылетела наружу лопатка турбины. Специалисты уфимского моторостроительного завода быстро установили причину аварии. Оказалось, что при доработке двигателя РД-9Б в результате сдвижки на 50 мм вперед опоры крепления сопла изменилась частота резонансных колебаний. Это и явилось причиной чрезмерных вибраций двигателя при работе, что привело к разрушениям. Повышенные вибрации также вызывали утечки масла, которое, попадая в двигатель, сгорало. Дым проникал в систему вентиляции и далее в кабину. После ремонта и опробования двигателей 22 февраля 1975 г. В.С.Ильюшин в присутствии зам. главкома ВВС маршала авиации А.Н.Ефимова поднял Т-8-1 в воздух. Первые изображения штурмовика, полученные на основании фотографий, сделанных с американских спутников, появились на Западе два года спустя. Самолет обозначался Ram-J (от названия п. Раменское, рядом с которым расположен аэродром ЛИИ). Позже Су-25 пoлyчил в НАТО наименование Frogfot (╚Лягушечья лапа╩) и индекс ╚А╩ (для одноместного) либо ╚В╩ (для двухместногоо варианта). После первого полета В.С.Ильюшин заявил, что Т-8-1 очень тяжел в управлении по крену. Причиной этого сочли неоптимальное соотношение плеч в проводке управления элеронами. Штурмовик оснащался механическим (безбустерным управлением рулями и элеронами. Был решено временно отрегулировать элероны так, чтобы самолет мог продолжит испытания, и параллельно вести разработку новой системы управления. Забегая вперед, следует отметить, что проблема поперечного управления оказалась до статочно серьезной и окончательно была решена значительно позднее, в 1983 г. установкой бустеров в канал управления элеронами. Вторым существенным недостатков Т-8-1 оказалась его малая тяговооруженность. Испытания убедили разработчиков в том, что двадцатипроцентное превышение проектного значения взлетной массы требует установки более мощных двигателей. Подходящий для этого бесфорсажный вариант двигателя Р-13Ф-ЗОС (╚изделие 95╩) был создан уфимскими моторостроителями. Он развивал максимальную тягу 4100 кгс и получил название Р-95Ш. В июне 1975 г. Т-8-1 перевезли на полигон НИИ ВВС (г. Ахтубинск Астраханской обл.) для проведения испытаний с применением вооружения. Ввиду неполного состава прицельного комплекса на этих испытаниях управляемое оружие не использовалось. Особый эффект произвела стрельба НУРСами из восьми блоков УБ-32: когда Ильюшин выпустил одним залпом 256 ракет, самолет буквально пропал в облаке дыма (летевший рядом на МиГ-21У испытатель О.Г.Цой был уверен, что штурмовик взорвался). Помимо замечаний по поперечному управлению и тяговооруженности, на первом этапе испытаний были выявлены и менее серьезные дефекты (например, помпаж двигателей при стрельбе из пушек и запуске тяжелых НУРС С-25, плохая вентиляция кабины пилота), вскоре устраненные путем проведения соответствующих доработок. В декабре 1975 г. построили и приступили к испытаниям Т-8-2. Этот штурмовик был оснащен сварной кабиной из титановой брони, существенно повышающей безопасность пилота в боевых условиях. В марте 1976 г. на него установили двигатели Р-95Ш. Заложенные при проектировании резервы площади поперечного сечения воздушных каналов позволили закомпоновать более мощную силовую установку с минимальными доработками планера. Изменения коснулись главным образом горизонтального оперения. Имевшее угол поперечного ╚V╩ -5╟, оно попадало в реактивную струю. Поэтому при запуске двигателей возникали вибрации хвостовой части самолета. Появился дополнительный момент на кабрирование ввиду того, что вектор тяги нового двигателя проходил ниже центра масс самолета. Проблемы разрешили просто: реактивные сопла отклонили вниз на 3╟, а ГО установили под углом поперечного ╚V╩ + 5╟. Вариант получил обозначение Т-8-2Д. Затем на штурмовике модифицировали крыло. Его новые параметры (удлинение 6, сужение 3,37, стреловидность по передней кромке 19,9╟) позволили обеспечить близкое к эллиптическому распределение подъемной силы и благоприятное развитие срыва потока на больших углах атаки. Кроме того, установка этого крыла в сочетании с доработанной системой управления существенно снизила нагрузки на ручку от элеронов. К сожалению, новое крыло обладало и большим недостатком: на скорости полета 0,71 М в элеронной зоне начинались срывные явления, сопровождавшиеся тряской. Эффективность элеронов снижалась, самолет валился на крыло. Организовав взамен аэродинамических перегородок уступы на передней кромке крыла, критическую скорость подняли до 0,75 М (у земли 900 км/ч). Предельно допустимую в эксплуатации скорость ограничили значением 850 км/ч. На законцовках крыла установили контейнеры, продольное сечение которых представляет собой аэродинамический профиль, а поперечное - уплощенный овал. Они повысили (примерно на единицу) максимальное аэродинамическое качество самолета и стали наиболее подходящим местом для установки устройств воздушного торможения. Организованные в хвостовой части контейнера тормозные щитки типа ╚крокодил╩ позволяли при необходимости более чем вдвое увеличивать сопротивление самолета без перебалансировки и уменьшения несущих свойств. Установка тормозных щитков позволила реализовать на Т-8 идею непосредственного управления боковой силой: в полете одновременно отклоняли руль направления (возникали боковая сила и курсовой момент) и щиток на консоли, противоположной отклонению руля (возникал момент, уравновешивающий курсовой момент от ВО). Как отмечал проводивший испытания Ильюшин, возникавшая при этом небольшая боковая перегрузка вызывала у него значительный дискомфорт. Медицинскими исследованиями было установлено, что боковая перегрузка свыше 0,65 вредна для человека, в связи с чем дальнейшие работы по управлению боковой силой были прекращены. Однако эти испытания показали, что эффективность вертикального оперения достаточна для компенсации курсового момента, возникающего при несимметричном выпуске воздушных тормозов. Для доводки первых прототипов Т-8 и выпуска последующих машин необходимо было найти новую производственную базу. Новосибирский авиационный завод, куда еще в 1969 г. передали первые проработки штурмовика, в то время был загружен крупносерийным выпуском Су-24. Переговоры ОКБ со смоленским заводом закончились безрезультатно. В начале 1976 г. польское правительство предложило развернуть выпуск штурмовика под обозначением Су-25Л в Мелеце, а двигателя Р-13 (в том числе и для МиГ-21 польских ВВС) - в Жешуве, Однако 7 июня 1976 г. приказом МАП штурмовик передали на авиазавод в Тбилиси. 26 июня вышло постановление Совмина СССР и ЦК КПСС об ускорении работ по самолету Су-25 и постройке прототипов Т-8-3 и Т-8-4. Приказом МАП от 20.07.1976 г. тбилисский авиазавод обязали передать самолет на госиспытания во втором квартале 1978 г. Оговоренный в приказе срок завершения испытаний - конец 1980 г. В 1976-1977 гг. работы по Су-25 на тбилисском авиазаводе шли неспешно. На первый прототип также установили новое крыло и двигатели Р-95Ш, присвоив ему обозначение Т-8-1 Д. Для снижения нагрузки на ручку управления элероны снабдили пружинными сервокомпенсаторами, конструкцию которых заимствовали у американского легкого штурмовика А-37, доставленного в 1977 г. из Вьетнама. При этом сервокомпенсаторы, геометрически подобные узким элеронам Су-25, имели очень малую хорду, что требовало исключительно высокой точности их исполнения (отклонения свыше 0,1 мм изменяли характеристики осевой компенсации). Требуемое качество сборки сервокомпенсаторов на тбилисском авиазаводе получить не удавалось. Поэтому каждый из выпускавшихся здесь штурмовиков обладал особым характером поперечного управления, что впоследствии вызывало нарекания строевых пилотов. 9 марта 1977 г. были утверждены тактико-технические требования к штурмовику. ОКБ представило заказчику эскизный проект самолета с двигателями Р-95Ш, модифицированным крылом и более совершенным прицельно-навигационным комплексом. С 11 по 24 мая прошла макетная комиссия с участием представителей заказчика и отраслевых институтов. Т-8-10 официально был передан на государственные испытания 26 июня 1978г., а 21 июля он совершил первый полет после двухлетнего перерыва. Полеты по программе госиспытаний фактически начались в сентябре, их проводили В.Ильюшин и Ю.Егоров. К началу госиспытаний был модернизирован боевой комплекс штурмовика. На самолет установили доработанную прицельно-навигационную систему Су-17МЗ (навигационный комплекс КН-23, прицел АСП-17БЦ-8, лазерный дальномер ╚Клен-ПС╩, радиовысотомер РВ-5М, допплеровский измеритель ДИСС-7), обеспечив таким образом возможность применения самого современного управляемого оружия, в т.ч. ракет с лазерной системой наведения. Пушечный контейнер СППУ-22-01 заменили двуствольной 30-мм пушкой АО-17А (в серии ГШ-2-30). Предсерийный прототип Т-8-3 (первая машина тбилисской сборки) взлетел 18 июня 1979 г. На этом экземпляре впервые были реализованы все концептуальные решения, ранее заложенные в проект штурмовика. На самолете осуществили комплекс мероприятий по уменьшению массы конструкции, однако прочностные испытания не проводились, и поэтому максимально допустимую в эксплуатации перегрузку ограничили значением 5. Качество изготовления Т-8-3 оказалось настолько низким, что позднее самолет был передан ╚на расстрел╩, т.е. на нем проводились испытания боевой живучести штурмовика при воздействии различных видов боеприпасов. В конце 1979 г. построили прототип Т-8-4. Зимой 1979-1980 гг. на самолетах Т-8-1Д, Т-8-3 и Т-8-4 был завершен этап ╚А╩ госиспытаний. С 15 февраля 1980 г. обязанности главного конструктора штурмовика стал исполнять Ивашечкин. Весной 1980 г. в Тбилиси выпустили Т-8-5. На самолете отмечались сильные вибрации в полете, явившиеся следствием низкого качества его изготовления. Несмотря на это, Т-8-5 планировали использовать для исследования штопорных характеристик штурмовика. Однако 23 июня 1980 г. эта машина, пилотируемая Егоровым, потерпела катастрофу. Анализ причин показал, что Т-8-5 разрушился в воздухе при достижении перегрузки 7,5. В дальнейшем, до прототипа Т-8-10, это значение перегрузки было утверждено как максимальное расчетное (допустимая эксплуатационная перегрузка - 5). В апреле - июне 1980 г. Т-8-1Д и Т-8-3 успешно дебютировали в боевых условиях Афганистана. После чего, желая скорее ввести штурмовик в эксплуатацию, руководство ВВС согласилось зачесть этап ╚Б- без летных исследований штопорных характеристик.*** Заключительные полеты по программе госиспытаний проводились на Т-8-4 с аэродрома Мары в Средней Азии. 30 декабря 1980 г. программа была официально завершена. В марте 1981 г. подписан акт об окончании государственных испытаний и рекомендовано ввести самолет в эксплуатацию. Принятию штурмовика на вооружение препятствовало невыполнение им некоторых пунктов ТТЗ. Официал Су-25 был принят на вооружение лишь 1987 г. Су-25 стали поступать в строевые части в апреле 1981 г. С июня серийные штурмовики начали активно участвовать боевых действиях в Афганистане. Параллельно продолжались испытания прототипов с целью определения потенцианых возможностей самолета и путей дальнейшего совершенствования. Так, Т-8-6 испытывалась доработанная пушечная установка. Из-за сильных вибраиции при стрельбе в одном из полетов не вышла передняя опора шасси. Летчик-испытатель Цой посадил самолет на фюзелях рядом с ВПП. После небольшого ремонта машина продолжила испытания. Аналогичный случай произошел в 1982 г. Тбилиси, когда летчик А.Иванов после взлета был вынужден сажать прототип Т-8-10 без шасси на грунт. После ремонта, и этот штурмовик возобновил полеты. Позже оба происшествия оформили как испытания, на основании которых разработали методику посадки Су-25 с убранным шасси. На прототипах исследовалась возможность стрельбы против полета. Это позволяло в одном боевом заходе поразить цель и уничтожить ее средства ПВО, обстреливающие штурмовик при выходе из атаки. Эксперименты проводились с использованием 80-мм НУРС С-8 в блоках Б-8 (на самолете Т-8-10) развернутых пушечных контейнере СППУ-22-01, пушки которых могут отклоняться вниз на угол до 23╟. Основным проблемами стали обеспечение устойчивости ракеты при прохождении ее через точку нулевой скорости и создание надежного алгоритма управления пушками при стрельбе назад. После испытаний эти варианты вооружения не передавались в эксплуатацию. В 1982 г. на штурмовик впервые было использовано управляемое оружие с лазерной системой наведения - ракеты класса ╚воздух-земля╩ Х-25МЛ и Х-29Л. В январе 1981 г., выполняя на Т-8-10 испытательный полет по отработке боевого применения, летчик А.Иванов превысил в пикировании установленные скоростные ограничения. При достижении скорости 0,86 М самолет начал валиться на крыло, его реакция на отклонение элеронов оказалась вялой. Когда до земли оставалось не более 1200 м, летчик катапультировался. Случай с более трагичными последствиями произошел в декабре 1981 г. в Афганистане. При несимметричном сходе бомб* штурмовик 200-й эскадрильи, пилотируемый капитаном А.Дьяковым, вошел в глубокий крен. Летчику не удалось элеронами исправить положение, и Су-25 врезался в скалы. Для кардинального решения проблем, связанных с недостаточной эффективностью элеронов на больших скоростях, в 1982 г. было решено в канал поперечного управления самолетом ввести бустеры. Комплект соответствующей документации передали на авиазавод в Тбилиси, а в январе 1983 г. туда выехал Ивашечкин. Присутствие ╚столичного начальства╩ оказалось необходимым, т.к. на заводе, не желая менять производственную оснастку, предлагали решать проблему регулировкой сервокомпенсации. Крыло Су-25 оснастили бустерами БУ-45, питающимися от двух гидросистем: основной и резервной. В аварийной ситуации предусмотрели возможность перехода на ручное управление. Проведенные испытания по ╚расстрелу╩ крыла показали, что применение бустеров незначительно снижает боевую живучесть штурмовика (в среднем только один из 23 снарядов, попадающих в крыло, поражает бустер либо питающий его трубопровод). Первым самолетом, оснащенным бустерами, стал Т-8-11. Эта мера позволила повысить максимально допустимую в эксплуатации скорость штурмовика до требуемого значения 1000 км/ч. Ранее на этом прототипе были проведены прочностные испытания, по результатам которых максимальное значение эксплуатационной перегрузки повысили до 6,5. Начиная с 1984 г., доработанные штурмовики пошли в серию. Длительное время полеты в условиях недостаточной видимости на Су-25 не производились. Однажды В.С.Ильюшин, совершая посадку в сумерки, включил фары, расположенные на нижних поверхностях крыльевых контейнеров. Кабину залило светом, и летчика ослепило. Попытки отрегулировать направление света фар не дали результата. Тогда проблему решили предельно просто - рядом с фарами установили небольшие вертикальные экраны, защищающие пилота от ослепления. Исходя из опыта боевого применения, к штурмовику было выдвинуто дополнительное требование - скорость пикирования под углом 30╟ не должна превышать 700 км/ч. Воздушные тормоза Су-25 оказались для этого недостаточно эффективными. Конструкторы нашли красивое решение: существующие тормозные щитки оборудовали дополнительными отклоняемыми поверхностями, кинематически связанными с их основными поверхностями. При этом эффективность тормозных щитков возросла на 60% без увеличения площади. При создании штурмовика Су-25 было выполнено более 40 различных исследовательских и испытательных программ. Как наиболее оригинальные следует отметить испытания с макетом тактической ядерной бомбы и исследования радиопоглощающего покрытия на прототипе Т-8-12. В конце января 1983г. Ю.В.Ивашечкина назначают главным конструктором нового ударного самолета. Работы по Су-25 возглавил В.П.Бабак, до 1980 г. сотрудник Минавиапрома, затем перешедший в ОКБ им.П.О.Сухого на должность заместителя главного конструктора. В 1987 г. авиазавод в Тбилиси начал выпуск Су-25 с двигателями Р-195 - модификацией исходного Р-95Ш с уменьшенной тепловой заметностью. Внешне самолет отличался установленными в хвостовой части мотогондолы дополнительным воздухозаборником для охлаждения реактивной струи и затурбинным стекателем, частично экранирующим тепловое излучение лопаток. Первым базовым штурмовиком, оснащенным двигателем Р-195, стал Т-8-14, а госиспытания были проведены на Т-8-15. Прототип Т-8-14 разбился в 1988 г. из-за неисправности указателя расхода топлива. Когда в воздухе кончилось топливо (прибор показывал остаток 600 л), летчику Е.Лепилину пришлось катапультироваться. В 1989 г. самолет Т-8-15 демонстрировался на Парижском аэрокосмическом салоне. Так как двигатели Р-195 были еще секретными, перед вылетом во Францию их заменили на Р-95 (мотогондолы оставили без изменений). Правильность концепции, изначально заложенной в проект и последовательно реализуемой при создании штурмовика, была подтверждена успешным боевым применением Су-25 в составе ╚ограниченного контингента советских войск╩ в Афганистане. В начале марта 1980 г. Самойловича и Ивашечкина вызвали в МАП, где ознакомили с пожеланием заказчика провести часть испытаний нового штурмовика ╚в условиях, максимально приближенных к боевым╩. Доводы конструкторов, что машина еще сырая и прошла только этап ╚А╩ госиспытаний, не произвели на беседовавшего с ними главкома ВВС маршала авиации П.С.Кутахова какого-либо эффекта, была сформирована рабочая группа под руководством зам. начальника НИИ ВВС В.Алферова. Его заместителем по испытаниям Су-25 назначили Ивашечкина. Группе придавались шесть самолетов: два Су-25 и четыре Як-38, привлекавшие военных возможностью работать с рассредоточенных площадок. Испытания Су-25 и Як-38 в Афганистане получили шифр ╚Операция ╚Ромб╩. В Афганистан направили самолеты Т-8-1Д и Т-8-3, предварительно отрегулировав прицельное оборудование, установив систему пассивной противопожарной защиты и частично демонтировав контрольно-измерительную аппаратуру. От ОКБ в афганскую группу вошли 44 человека, в том числе два пилота. Н.Садовников и А.Иванов. Еще двух летчиков для Су-25, В. Соловьева и В.Музыку, выделил НИИ ВВС. 16 апреля 1980 г. группа прибыла на авиабазу Шинданд на западе Афганистана. Новое место базирования существенно отличалось от полигонов СССР: аэродром располагался на высоте 1140 м над уровнем моря, в течение суток наблюдались значительные колебания температуры воздуха. Негативно сказывалось и отсутствие у летчиков опыта полетов в горах. Испытания, в основном по применению вооружения, выполнялись над бывшим танковым полигоном афганской армии в 9 км от базы. Перед авиагруппой не ставилась задача непосредственного участия в боевых действиях, хотя генерал Ю.Шаталин, командир расположенной рядом 5-й механизированной дивизии имел право при необходимости привлекать эти самолеты к ударным операциям. На второй неделе пребывания в Афганистане начали поступать задания по оперативной поддержке сухопутных войск, которые в тот период вели тяжелые бои с моджахедами в провинции Фаракх, 120 км южнее Шинданда. В отличие от скоростных МиГ-21, МиГ-23 и Су-17, штурмовики Су-25 действовали в горах на малой высоте, что существенно повышало эффективность их применения. Причем, если ранее полеты с бомбовой нагрузкой 4000 кг не производились, то в боевых условиях такая необходимость появилась: Т-8-1Д брал восемь бомб по 500 кг. Т-8-3 - восемь многозамковых держателей МБД-2 с четырьмя 100 кг бомбами на каждом. (В этих условиях бомбовая нагрузка Су-17 не превышала 1500 кг.) В ходе операции ╚Ромб-1╩, длившейся ровно 50 дней, Су-25 выполнили 100 полетов, 30 из которых зачли как госиспытания. Военные высоко оценили этот штурмовик и рекомендовали его к принятию в эксплуатацию. Сразу по окончании государственных испытаний, 4 февраля 1981 г. специально для отправки в Афганистан была сформирована 200-я отдельная штурмовая авиаэскадрилья Су-25 (командир - подполковник А.Афанасьев). 18-19 июня 1981 г. эта часть перебазировалась в Шинданд и вскоре начала боевую работу. Именно там за Су-25 закрепилось название ╚Грач╩, а рисунок птицы украсил нос самолета. По мере совершенствования средств ПВО моджахедов на Су-25 проводились необходимые доработки. В 1984 г. на вооружение оппозиции поступили переносные ЗРК (советские ╚Стрела-2╩, американские ╚Ред Аи╩), оснащенные ракетами с инфракрасными головками самонаведения. Для защиты от них самолеты оборудовали кассетами АСО-2, каждая из которых содержит 32 ИК-ловушки ППИ-26. На Су-25 первых серий в хвостовом обтекателе устанавливали четыре АСО-2, позже к ним добавили еще четыре кассеты на мотогондолах. При заходе на цель автоматически производился отстрел пары тепловых ловушек через каждые 2 секунды (на высоте ниже 200 м) либо через 4 или 6 секунд (на больших высотах). Поскольку среднее время атаки, как правило, не превышало 30 секунд, то восемь кассет АСО-2 обеспечивали до восьми заходов на цель в одном боевом вылете. В октябре 1986 г. у моджахедов появились зенитные ракеты ╚Стингер╩. Эта ракета обладает большой кинетической энергией удара и мощным боеприпасом (масса БЧ ракеты около 1 кг, заряда ВВ - 0,4 кг), подрыв которого происходит после внедрения в конструкцию, что значительно усиливает фугасный эффект. ╚Стингер╩ оснащена комбинированной системой наведения повышенной точности. Надежных способов защиты от этой ракеты найти не удалось, поэтому решено было усилить средства повышения боевой живучести штурмовика. В зонах возможного попадания ракет изменили прокладку и повысили прочность топливопроводов, алюминиевые тяги управления заменили стальными. Хвостовую часть фюзеляжа оснастили системой пожаротушения. Между фюзеляжем и двигателями установили стальные экраны толщиной 5 мм и длиной 1,2м. Эти защитные мероприятия прошли испытания на наземном комплексе, имитирующем атаку ракеты. Произведено 15 подрывов боевых частей ракет ╚Стингер╩, при этом все жизненно важные системы штурмовика сохранили в достаточной мере работоспособность. Восемь лет применения штурмовика в Афганистане подтвердили его высокую боевую эффективность. По данным ОКБ им П.О.Сухого, пилотами Су-25 было запущено 139 управляемых ракет, из которых 137 поразили цели. За всю афганскую войну штурмовики Су-25 выполнили 60000 боевых вылетов. При этом потеряно 23 самолета. В среднем на каждый потерянный штурмовик приходилось 2800 часов ( боевого налета. Сбитый Су-25 имел, в среднем, 80-90 боевых повреждений (известны случаи, когда самолет возвращался на базу со 150 пробоинами). По этому показателю он значительно превосходит другие применявшиеся в Афганистане советские самолеты (например, один потерянный Су-17 имел в среднем 15-20 повреждений) и американские самолеты периода войны во Вьетнаме. Су-25 неоднократно возвращались на одном двигателе, с пробитыми топливными баками и тягами управления, с поврежденными лонжеронами крыльев и рябым от попаданий бронестеклом. За весь период боевых действий не было случаев взрыва топливных баков и потери штурмовика из-за гибели летчика. Длительное время для подготовки пилотов Су-25 не было специализированного самолета. В начале применялись спарки Су-17УМЗ, т.к. системы вооружения самолетов во многом похожи. Однако летные и взлетно-посадочные характеристики Су-25 и Су-17УМЗ настолько различны, что в дальнейшем подготовку летчиков-штурмовиков проводили на самолетах L-39. В 1985 г. был разработан учебно-боевой вариант штурмовика. Планер самолета претерпел незначительные изменения: установлена вторая кабина и увеличено вертикальное оперение (за счет 400-мм вставки в основании киля). Вариант имел высокую степень унификации с базовым штурмовиком, поэтому опытных экземпляров ОКБ не строило. Машину сразу передали на серийный завод в Улан-Удэ. Здесь 6 августа 1985 г. взлетел первый предсерийный самолетТ-8УБ-1. Государственные испытания, проведенные на Т-8УБ-1 и Т-8УБ-2, завершились в 1987 г. В том же году началось серийное производство учебно-боевого самолета под обозначением Су-25УБ. К концу 80-х годов реактивные учебно-тренировочные самолеты L-29 и L-39 устарели, их тяговооруженность и характеристики маневренности не отвечали современным требованиям. В рамках конверсии военной техники ОКБ им. П.О.Сухого в 1988 г. предложило еще один вариант штурмовика - самолет Су-25УТ (учебно-тренировочный). С самолета Т-8УБ-1 демонтировали комплекс вооружения, крыльевые пилоны, часть оборудования. Взлетная масса уменьшилась на две тонны, а тяговооруженность с двигателями Р-95Ш возросла до 0,62. Машина могла выполнять сложный пилотаж без потери высоты. Самолет под обозначением Су-28 участвовал (вне конкурса) в первенстве ДОСААФ 1988 г. по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Летчик-испытатель Е.И.Фролов занял третье место. Однако стоимость эксплуатации Су-25УТ (Су-28) значительно выше, чем у имевшихся в ДОСААФ L-29 и L-39. Поэтому, несмотря на усиленную рекламу, самолет так и остался в единственном экземпляре. Небольшой серией строился учебно-тренировочный вариант, предназначенный для отработки летчиками ВМФ навыков пилотирования и полетов в сложных метеоусловиях, техники взлета и посадки на палубу. Его прототип был изготовлен, на опытном производстве ОКБ в Москве доработкой серийного Су-25УБ: усилили амортизаторы основных опор шасси и установили посадочный гак в хвостовой части фюзеляжа. Машине присвоили наименование Су-25УТГ (учебно-тренировочный с посадочным гаком). По планеру, силовой установке, комплексу радиотехнического и навигационного оборудования самолет близок Су-25УТ (Су-28). Тренировочные полеты предусматривалось проводить не с авианосца, а с наземного имитатора палубы, построенного на авиабазе ВМФ Саки в Крыму. Поэтому самолет плохо приспособлен для постоянного базирования на корабле -консоли крыла не складываются. Однако 1 ноября 1989 г. в Черном море Су-25УТГ, пилотируемый И.Вотинцовым и А.Крутовым, успешно приземлился на палубу авианосца ╚Тбилиси╩ (ныне ╚Адмирал Кузнецов╩). В октябре 1992 г. была произведена посадка на авианосец, находившийся в Баренцевом море. В 1989-1990 гг. на авиазаводе в Улан-Удэ было построено десять самолетов Су-25УТГ. Пять из них, оставшиеся в Саках, вошли в состав авиации флота Украины, один разбился из-за ошибки пилотирования, четыре базируются в Североморске. Для нужд ВМФ России такого количества этих самолетов оказалось недостаточно, поэтому дополнительно модифицировано около 10 самолетов Су-25УБ в вариант Су-25УБП (учебно-боевой палубный). Базовый штурмовик с двигателями Р-195, оборудованный системой буксировки воздушных мишеней ТЛ-70 (под левой консолью), получил название Су-25БМ (буксировщик мишеней). На крыльевых пилонах самолет может нести пороховые ракеты-мишени. Штурмовики Су-25БМ оснащаются системой дальней навигации РСДН-10. Серийный выпуск Су-25 был завершен в 1992 г. и, по данным западных экспертов, составил приблизительно 700 самолетов всех модификаций. Одноместные штурмовики (Су-25, Су-25БМ и Су-25Т/ТМ) производились на авиазаводе в Тбилиси, двухместные (Су-25УБ и Су-25УТГ) - в Улан-Удэ. В настоящее время различные варианты Су-25 находятся на вооружении ВВС России, Украины, Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Чехии, Словакии, Болгарии, Анголы, Афганистана, КНДР и Ирака. По данным, представленным в ходе парижских переговоров по ограничению обычных вооружений (октябрь 1990 г. европейской части СССР находилось : самолетов Су-25. Из них Вооружен Силы Украины в настоящее время предлагают 81 штурмовиком: 36 Су-25 и Су-25УТГ в составе полка ВМФ (г. Сакк 35 Су-25 и 6 Су-25УБ в 452-м ОШ (г. Чертков). Первой зарубежной страной, получившей штурмовик, стала Чехословакия 2 апреля 1984 г. в 30-й Остравский штурмовой авиаполк, базировавшийся г.Градец-Кралове, поступили Су-25К (коммерческий, экспортный вариант). Позднее полк получил спарки Су-25УБ. 36 Су-25К и 4 Су-25УБК приобрела Болгрия. Самолеты базируются в Безмире. К настоящему времени один из них разбился. За период 1986-1990 гг. 60 Су-25 переданы на вооружение ВВС Афганистана. Ирак в конце 80-х гг. купил 45 Су-25 Они активно применялись в ирано-иракской войне, в ходе войны в Персидском заливе самолеты ВВС Ирака использовались ограниченно. Известно, что 21 января 1991 г. семь Су-25К перелетели в Иран, а 6 февраля два Су-25К были сбиты американскими истребителями F-15. По своей аэродинамической компоновке штурмовик Су-25 - самолет, выполненный по нормальной аэродинамической схеме, с высоко расположенным крылом. Аэродинамическая компоновка самолета настроена на получение оптимальных характеристик на дозвуковых скоростях полета. Крыло самолета имеет трапецевидную форму в плане, с углом стреловидности по передней кромки 20 градусов, с постоянной относительной толщиной профиля по размаху крыла. Крыло самолета имеет площадь плановой проекции 30, 1 м.кв. Угол поперечного V крыла составляет - 2, 5 градуса. Выбранные законы по размаху крутки и кривизны профиля обеспечили благоприятное развитие срыва потока на больших углах атаки, которое, которое начинается вблизи задней кромки крыла в его средней части, что приводит к значительному увеличению момента на пикировании и естественным образом препятствует попаданию самолета на закритические углы атаки. Нагрузка на крыло выбрана из условий обеспечения полета у земли в условиях турбулентной атмосферы не скоростях вплоть до максимальной скорости полета. Так как исходя из условий полета в турбулентной атмосфере нагрузка на крыло достаточно высока, то для обеспечения высокого уровня взлетно-посадочных и маневренных характеристик необходима эффективная механизация крыла. Для этих целей на самолете реализована механизация крыла, состоящая из выдвижных предкрылков и двухщелевых трехсекционных (маневр-взлет-посадка) закрылков. Приращение момента от выпущенной механизации крыла, парируется перестановкой горизонтального оперения. Установка на концах крыла контейнеров (гондол), в хвостовых частях которых расположены расщепляющиеся щитки, позволила увеличить величину максимального аэродинамического качества. Для этого оптимизирована форма поперечных сечений контейнеров и место их установки относительно крыла. Продольные сечения контейнеров представляют собой аэродинамический профиль, а поперечные сечения - овальные с уплотненной верхней и нижней поверхностями. Испытания в аэродинамических трубах подтвердили расчеты аэродинамиков на получение при установке контейнеров более высоких значений максимального аэродинамического качества . Тормозные щитки, установленные в крыльевых контейнерах, удовлетворяют всем стандартным требованиям к ним - увеличению сопротивления самолета не менее чем вдвое, при этом их выпуск не приводит к перебалансировке самолета и уменьшению его несущих свойств. Тормозные щитки выполнены расщепляющимися, что позволило увеличить их эффективность на 60%. На самолете применен фюзеляж с боковымим нерегулируемыми воздухозаборниками с косым входом. Фонарь с плоским лобовиком плавно переходит в гаргрот, расположенный на верхней поверхности фюзеляжа. Гаргрот в хвостовой части фюзеляжа сливается с хвостовой балкой, разделяющей гондолы двигателей. Хвостовая балка - платформа для установки горизонтального оперения с рулем высоты и однокилевого вертикального оперения с рулем направления. Хвостовая балка заканчивается контейнером парашютно-тормозной установки (ПТУ). Аэродинамическая компоновка штурмовика Су-25 обеспечивает: 1. получение высокого аэродинамического качества в крейсерском полете и больших коэффициентов подъемной силы на режимах взлета и посадки, а также на маневрировании; 2. благоприятное протекание зависимости продольного момента по углу атаки, что препятствует выходу на большие закритические углы атаки и, тем самым, повышает безопасность полета; 3. высокие маневренные характеристики при атаке наземных целей; 4. приемлемые характеристики продольной устойчивости и управляемости на всех режимах полета; 5. установившийся режим пикирования с углом 30 градусов при скорости 700 км/час. Высокий уровень аэродинамического качества и несущих свойств обеспечили возможность возвращения самолета с большими повреждениями на аэродром. Фюзеляж самолета имеет эллипсовидное сечение, выполнен по схеме полумонокок. Конструкция фюзеляжа сборно-клепанная, с каркасом, состоящим из продольного силового набора - лонжеронов, балок, стрингеров и поперечного силового набора - шпангоутов. Технологически фюзеляж разделяется на следующие основные части: 1. головную часть фюзеляжа с откидным носком, откидной частью фонаря, створками передней опоры шасси; 2. среднюю часть фюзеляжа со створками главных опор шасси ( к средней части фюзеляжа крепятся воздухозаборники и консоли крыла); 3. хвостовую часть фюзеляжа, к которой крепятся вертикальное и горизонтальное оперение. Контейнер тормозного парашюта представляет собой законцовку хвостовой части фюзеляжа.Эксплутационных разъемов фюзеляж самолета не имеет. В конструктивно-компановочном плане головную часть самолета можно разделить на следующии отсеки: - носовую часть фюзеляжа, расположенную перед кабиной и представляющую из себя негермитичный водозащещенный отсек радиоэлектронного оборудования, имеющую сборно-клепную конструкцию и не разъемный стык с кабиной.Для обеспечения доступа к радиоэлектронному оборудования, размещенного в отсеке, на боковых поверхностях носовой части физюляжа выполнены быстросъемные люки, а в передней части откидной носок, который откидывается вверх, а в закрытом виде фиксируется с помощи направляющих штырей и замков; - кабину с фонарем летчика, изготовленную из тетановых плит, сваренных между собой.В стенках кабины имеются отверстия для прохода коммуникаций и гнезда для такелажных узлов.На полу кабины установлена поперечная балка, воспренемающая нагрузку от узлов крепления подкоса передней опоры шасси. На задней стенки кабины установлены направляющие рельсы кресла. В кабине установлены приборные доски и пульты, органы управления самолетом и двигателем, катапультное кресло летчика. На левом борту самолета установлена откидная подножка, ниша которая имеет коробчетое сечение. Кабина выполнена негерметичной, пылезащещенной с избыточным давлением 0, 03-0, 05 атмосфер. Плита авиационной титановой брони, из которых сварена кабина имеет толщину от 10 до 24 мм. Потери избыточного давления в кабине сведены до минимум за счет герметизации швов и стыков, уплотнение выходов тяг и трубопроводов;ненадувного уплотняющего шланга по всему периметру разъема на откидной части фонаря; - фонарь летчика состоит из неподвижной передний и откидной частей.Откидная часть фонаря крепится на фюзеляже с помощью замков, жестко закрепленных на подфонарной раме и на левом боковом профиле откидной части. закрытия Открытие фонаря производится в ручную.Подвижная часть откидывается при эксплуатации вправо.При аварийном сбросе фонарь откидывается назад. - негерметичный подкабинный отсек, расположенный между 4-м и 7-м шпангоутами, в котором установлена авиационная пушка калибра 30 мм с патронным ящиком, системой сбора звеньев и выброса стрелянных гильз и размещена встроенная лебедка для подъема и опускания патронного ящика. Пушка установлена на силовой балке, прикрепленной к полу кабины и к передней консольной балке - нишу передней опоры шасси, расположенную частично в подкабинном отсеке и частично в закабинном. Нишу окантовывают бимсы. Снизу ниша закрывается двумя створками. Для защиты радиоэлектронного оборудования, расположенного в закабинном отсеке, в нише колеса установлен защитный кожух, выполненный съемным для облегчения доступа к оборудованию - закабинный отсек, расположенный между кабиной (шпангоут 7) и передним топливным баком (шпангоут 11), представляет собой пылевлагозащищенный отсек радиоэлектронного оборудованию Для обеспечения доступа к оборудованию на верхней и боковых поверхностях головной части фюзеляжа имеются быстросъемные люки. На левом борту в нише бакабинного отсека расположена встроенная откидная трехсекционная стремянка, предназначенная для входа в кабину и подъема на центральную часть фюзеляжа и крыло без использования неземных средств. Средняя часть фюзеляжа в конструктивно-компоновочном плане делится на следующие отсекам: 1. передний топливный бак, собранный из клепанных (за исключением нижней - фрезерованной) панелей, расположен между 11-м и 18-м шпангоутами. Для доступа внутрь бака на боковой поверхности имеется люк. В верхней части топливного бака имеется дополнительная надстройка, на верхней поверхности которой расположены агрегаты топливной системы, в том числе заливная горловина; 2. расходный топливный бак расположенный между 18-м и 21-м шпангоутами. В нижней панели бака выполнен люк для обеспечения доступа внутрь бака. Крышка люка выполнена из бронеплиты, В задней стенке бака расположен круглый технологический люк; 3. центроплан, установленный сверху, в средней части фюзеляжа, служит для крепления консолей крыла. Центроплан представляет из себя топливный бак-отсек, часть расходного бака. Состоит из верхней и нижней фрезерованных панелей, соединенных между собой нервьюрами и передней и задней стенками и технологическими люками в них. Консоли крыла крепятся к центроплану при помощи фланцевого стыка по контуру силовых нервюр; 1. ниши главных опор шасси. расположенные под передним топливным баком (между 12-м и 18-м шпангоутами) слева и справа от плоскости симметрии фюзеляжа. Верхняя часть ниши главных опор ограничена воздушными каналами. Ниша каждой главной опоры шасси закрыта тремя створками; 2. негерметичный, водозащитный гаргрот, расположенный в верхней части фюзеляжа над передним топливным баком и центропланом между 11 и 20 шпангоутами. Гаргрот служит для размещения трубопроводов дренажа и наддува баков топливной системы, жесткой проводки системы управления самолетом и других коммуникаций. Гаргрот разделен двумя продольными стенками на три секции - центральную и две боковые; 3. воздушные каналы, проходящие через среднюю часть фюзеляжа от воздухозаборников к мотоотсекам двигателей. Воздушные канады проложены в фюзеляже с зазором относительно топливных баков и опираются на шпангоуты фюзеляжа. Хвостовая часть фюзеляжа конструктивно-компоновочно делится на следующие отсеки: 1. хвостовую балку-платформу для установки вертикального и горизонтального оперения. Силовой каркас балки образован поперечным набором шпангоутов и продольным набором верхних, средних и нижних лонжеронов и стрингеров. Хвостовая балка состоит из отсеков, в которых размещено оборудование самолетных систем и систем двигательной установки, а также силовой привод перестановки стабилизатора и контейнер тормозных парашютов. Негерметичный, водозащищенный отсек оборудования расположен в хвостовой балке между 21-м и 35-м шпангоутами. Верхняя секция обшивки хвостовой балки перед килем выполнена в виде съемных крышек люков. На нижней поверхности балки также находятся люки с откидными крышками на замках или болтах. По бортам балки имеются съемные люки для подхода к узлам подвески двигателей. Узлы навески вертикального оперения и стабилизатора установлены на силовых шпангоутах балки. На боковых поверхностях хвостовой балки установлены обтекатели ( зализы) гондол двигателей; 2. две негерметичные мотогондолы двигателей, расположенные по бортам хвостовой балки фюзеляжа. Каждая мотогондола состоит из несъемной части, состыкованной с хвостовой балкой фюзеляжа, и съемной части - хвостового кока. На силовых шпангоутах мотогондол установлены узлы крепления двигателей. Внутренними стенками мотогондол служат боковые стенки хвостовой балки фюзеляжа. нижняя поверхность несъемных частей мотогондолы состоит из переднего и заднего откидных капотов, обеспечивающих доступ к двигателю. На мотогондолах имеется ряд эксплуатационных люков. На верхней поверхности каждой мотогондолы установлено по одному воздухозаборнику охлаждения двигательного отсека. |

|

|

|

|

#2 |

|

|

продолжение |

|

|

|

|

#4 |

|

|

Уже в начале Второй Мировой стало ясно, что главными врагами штурмовой авиации являются истребители и малокалиберная зенитная артиллерия. И, если истребители противника могут связать боев свои, то без входа в зону действия МЗА обойтись очень трудно. Эта проблема висит над штурмовиками до сих пор. Что отечественный Су-25, что американский A-10 Thunderbolt II подвергаются риску быть сбитыми непосредственно над целью. Особенно велик этот риск при использовании ствольного вооружения, а у того же A-10, например, пушка является основным противотанковым оружием. В свою очередь, применение бомб также вынуждает штурмовик подходить достаточно близко к цели. Советский опыт боевых действий в Афганистане показал, что основной опасностью для штурмовика в нынешней войне представляет не ствольное вооружение, но ПЗРК. Аналогичные выводы сделали и американцы уже после «Бури в пустыне» и подтвердили их в последующих конфликтах в Азии. В 2006 году США приняли на вооружение новую модификацию своего самолета – A-10C. Он имеет возможность нести управляемое вооружение. В первую очередь, это было сделано для того, чтобы самолет мог «работать» по цели, не попадая под прикрывающие ее зенитные средства – ПЗРК и пулеметы/пушки. В ближайшие годы Пентагон намерен переоборудовать в эту модификацию все имеющиеся A-10. Финансовая сторона вопроса – «всего» 420 млн долларов. А вот всепогодность «Тандерболту» добавить так и не вышло. Что же у нас? У нас примерно в это же время были начаты работы по модернизации Су-25. К концу 90-х был подготовлен проект, а в 2000 году начались испытания опытного самолета. Модификация с названием Су-25СМ получила новое прицельное оборудование – комплекс ПрНК-25СМ "Барс", новую аппаратуру кабины, в том числе и полноценный ИЛС вместо старого «обычного» прицела. Также «Грач» в версии «СМ» получает встроенную РЛС РЛПК-25СМ и аппаратуру для работы с системой ГЛОНАСС. Цель всех этих обновлений авионики - возможность полноценного использования управляемого оружия, в том числе и в сложных условиях. В частности, это могут быть управляемые ракеты «воздух-поверхность» семейства Х-29 с радиусом действия более 8-10 км. Но и неуправляемое оружие останется в арсенале штурмовика – иногда бывает просто нецелесообразно тратить на цель дорогую «умную» ракету вместо дешевых неуправляемых С-5 или С-8. Конечно, если позволяет обстановка. Причем благодаря новому прицельно-навигационному комплексу Су-25СМ имеет большую точность применения неуправляемых ракет. Что касается бомбового вооружения, то новая авионика позволяет производить бомбометание и в сложных метеоусловиях, и ночью. Более того, прицельная аппаратура «заточена» под такие задачи. Еще одно новшество прицельного оборудования: возможность сопровождать и атаковать сразу две цели за один заход. Для самообороны Су-25СМ может нести и применять не только привычную уже ракету «воздух-воздух» малой дальности Р-60, но и ракеты средней дальности Р-27Р, РВВ-АЕ. В сентябре начальник Генштаба Н. Макаров говорил, что закупки управляемых вооружений для ВВС будут увеличиваться. В свете модернизации «Грачей» это заявление выглядит логичным и своевременным. Да и производители этого самого управляемого вооружения, наверное, не против новых заказов. Тогда же Макаров оговорился и о том, что не все имеющиеся самолеты могут работать с «умным» оружием. Теперь об объемах грядущей модернизации. В настоящее время в российских ВВС насчитывается около двухсот Су-25 различных модификаций. Еще около сотни находится на хранении. Последние переоснащать пока не планируется. Кроме того, четыре десятка самолетов уже были доведены до версии «СМ» в 2007-10 годах. Тогда этим занимался 121-й авиаремонтный завод в Старом городке (Московская область). Стоимость работ по переоборудованию одного самолета в 2007 году была около 50 млн рублей. С тех пор экономическая ситуация изменилась и цены выросли – сейчас аналогичные работы оцениваются в 110-120 млн рублей. Тем не менее, и такая стоимость модернизации остается выгодной. Дело в том, что самолеты обязательно нужно улучшать, а постройка нового Су-25СМ обойдется в 400 с лишним миллионов. Еще один довод в пользу модернизации старых самолетов – производственная целесообразность. Провести переоснащение сможет и 121-й АРЗ, с чем он уже прекрасно справился, а для строительства новых самолетов понадобиться привлекать Улан-Удэнский авиазавод, который и так достаточно занят. Кроме установки новой аппаратуры, в ходе модернизации будет проводиться капитальный ремонт самолетов, что должно увеличить ресурс «Грачей» на 15-20 лет. Таким образом, при своевременных обновлениях БРЭО, Су-25СМ смогут оставаться в войсках до конца 20-х годов. Автор Рябов Кирилл

|

|

|

|

|

#5 |

|

|

Примерно год назад стало известно, что в ближайшие несколько лет около 120-130 самолетов Су-25 пройдут ремонт с продлением ресурса и модернизацию до уровня Су-25СМ. Около сорока машин к тому времени уже прошло такое обновление. В начале октября текущего года появились новые сообщения о дальнейшей судьбе основных отечественных штурмовиков. По данным «Известий», уже в конце 2012 года начнется производство еще одной новой модификации самолета Су-25 «Грач».

Некий источник в командовании военно-воздушных сил рассказал журналистам издания о существовании новой модификации, которая к настоящему времени даже не имеет четкого и определенного названия. К настоящему времени обновленный самолет находится на испытаниях и уже почти готов к началу полномасштабного производства. Как и предыдущая модернизация с индексом «СМ», новая версия штурмовика Су-25 в первую очередь предназначена для нанесения высокоэффективных ударов управляемым вооружением. В то же время, комплекс оборудования нового варианта самолета будет иметь большие возможности и более высокие характеристики. Утверждается, что облик самого самолета и его бортового радиоэлектронного оборудования создавался на основе опыта, полученного во время войны 2008 года в Южной Осетии. По поводу модернизаций информации попадается много, по выпуску новых "грачей" - информации почти нет. Су-25 выпускал Тбилисский авиазавод, а Су-25 спарку делали в Улан-Уде. Так что новые модификации Су-25 или его дальнейшее развитие Су-39 будут на основе спарок . Переделывать планер смысла не имеет, поэтому новый "Грач" более горбат (место второго пилота было использовано под доп. бак и новое оборудование).  «Война трех восьмерок» в очередной раз подтвердила в целом достаточную эффективность неуправляемых ракет и бомб, однако точно так же продемонстрировала и все их минусы, в частности, необходимость подхода к цели на малое расстояние. Кроме того, Су-25 существующих модификаций не имеют возможности работать в сложных метеоусловиях или ночью. Наконец, часть потерь штурмовиков в конфликтах последнего времени связана с устаревшими системами радиоэлектронной борьбы. Все эти факторы, как утверждает источник «Известий», напрямую повлияли на требования к новейшей модернизации. Источник сообщил, что обновленный Су-25 получит т.н. стеклянную кабину. Он отметил, эта система не является самой совершенной в мире, но со своими функциями справляется отлично. Кроме того, во время разработки новой модификации пришлось отказаться от возможности работы с прибором ночного видения. Дело в том, что кабина Су-25 имеет сравнительно небольшие размеры и летчику было бы очень трудно работать с достаточно большим аппаратом, закрепленным на шлеме. Тем не менее, такие минусы могут быть в некоторой мере компенсированы отсутствием необходимости в личном участии пилота в поиске цели и непосредственном наведении боеприпасов. Так, БРЭО новой модернизации Су-25 совместимо с корректируемыми бомбами линейки КАБ, имеющими систему наведения по сигналу навигационных систем. Соответственно, в сложных условиях летчику будет достаточно только ввести в аппаратуру самонаведения координаты цели. Еще один способ компенсации отсутствия нашлемного прибора ночного видения касается оптико-электронных систем самолета. Утверждается, что обновленный Су-25 получит новые средства обнаружения в оптическом и тепловом диапазонах. Таким образом, летчики смогут находить цель на большом удалении и при помощи технических средств, которые имеют гораздо большие возможности, чем его собственные глаза. Со спутниковой навигацией связано еще одно нововведение. Обновленный приемник ГЛОНАСС/GPS, предназначенный для модернизированных «Грачей», менее подвержен помехам и может работать в гораздо более сложных условиях, чем нынешние. Также на новых самолетах будет устанавливаться система связи последней модели, позволяющая действовать в радиусе тысячи километров от базы, что превышает дальность полета самолета. Кроме того, новая система шифрованной связи отвечает последним требованиям по интеграции отдельных боевых машин в общую информационно-управляющую систему вооруженных сил.  В области защиты от зенитных средств противника обновленный Су-25 получил два полезных нововведения. Во-первых, совместимость БРЭО с новейшим управляемым вооружением минимизирует необходимость входа в зону действия войсковой противовоздушной обороны. Во-вторых, в начале следующего года российские военно-воздушные силы начнут получать новые комплексы радиоэлектронной борьбы семейства «Витебск», предназначенные для установки на самолетах и вертолетах. Утверждается, что обновленные Су-25 станут оснащаться станциями постановки помех модели «Витебск-25». Имеются сведения о возможности оснащения комплекса «Витебск-25» дополнительной системой оптико-электронного противодействия, предназначенной для «ослепления» ракет с тепловым самонаведением. Примечательно, что различные элементы нового комплекса РЭБ ранее монтировались на новые вертолеты. Теперь строящаяся техника будет получать весь комплекс сразу, что сможет повысить ее возможности по выживанию в боевой обстановке. Новых данных из официальных источников, проливающих свет на последнюю модернизацию Су-25, пока не поступало. Если работы по улучшению основного отечественного штурмовика действительно имеют место, то уже к концу этого года министерство обороны может продемонстрировать свои «обновки» в виде переоснащенных, а затем и построенных заново самолетов. Конечно, «Грач» служит уже не первый десяток лет, но, как показала практика, этот самолет имеет хороший модернизационный потенциал и последнее обновление будет очень и очень полезным в деле повышения боеспособности отечественных ВВС. По материалам сайтов: Автор Рябов Кирилл ---------- |

|

|

|

|

#6 |

|

|

«Выстрелил и забыл»: легендарный Су-25 ждет глобальная модернизация

Почти сразу после завершения Второй Мировой войны, стратеги по обе стороны океана начали раздумывать над тем, как эффективно поддержать сухопутные войска в бою. Мысли о том, что ядерное оружие, которое можно доставить на бомбардировщике и просто сбросить на врага, стали отходить на второй план. Военные чины пришли к пониманию того, что пехоте как и прежде будет принадлежать право решающего удара и победу завоевать можно лишь с помощью эффективного, внезапного наземного удара. К середине 60-х годов, когда военные доктрины СССР и США несколько изменились, изменилось и само понимание ведения боя. Пехоту больше нельзя было оставлять один на один с таким же противником. Эра лобовых атак постепенно угасала. Особая роль в этих ошеломляющих ударах с советской стороны отводилась как раз авиации. Фронтовой и штурмовой. Если задача фронтовой авиации могла обозначиться просто: прибыть на место, нанести удар по заранее отмеченным объектам и уйти на аэродром базирования, то для штурмовой авиации задача была несколько иная. Штурмовая авиация должна была отныне являться в виде непосредственной поддержки войск огнем по укрепленным объектам, бронетехнике или объектам инфраструктуры. Фронтовые самолеты того времени, находящиеся в распоряжении ВВС СССР, такие как Су-7В, Миг-19, Миг-21 и ЯК-28 под поставленные задачи уже не подходили. Слишком большая скорость и слишком низкая маневренность не позволяли им эффективно работать по наземным целям. Кроме того, на низкой и сверхнизкой высоте эти самолеты сами превращались из хищника в жертву. Нужен был, по сути, ИЛ-2 в современном исполнении. Быстрый, мощный, надежный, способный возникнуть из ниоткуда, поддержать войска огнем и также быстро отойти. Вроде бы, идея очевидная и весьма хорошая, однако, в умах тогдашних генералов она приживалась плохо. Каждый новый самолет, по их убеждению, должен был летать быстрее, лучше и выше предшественника. Не став дожидаться решения сверху, несколько человек, буквально на свой страх и риск начали работу по созданию концепции этого самолета. Идеологами этого проекта стали Олег Сергеевич Самойлович — ведущий конструктор бригады общих видов ОКБ им. П. О. Сухого, Дмитрий Николаевич Горбачев — ведущий инженер отдела эффективности боевого применения того же ОКБ и Иван Васильевич Савченко — полковник, старший преподаватель кафедры тактики Военно-Воздушной академии им. Ю. А. Гагарина. Однако решение об официальной разработке нового самолета поля боя (СПБ) затягивалось. После долгих споров и рассуждений, министр обороны СССР Гречко принял решение все-таки дать добро на разработку новой машины. По требованию военных, министерство авиационной промышленности в марте 1969 года организовало конкурс, в котором приняли участие аж четыре конструкторских бюро: Микоян с проектом модификации Миг-21, Яковлев с вариантом ЯК-28, а вот КБ Ильюшина и Сухого представили совершенно новые проекты: Т-102 и Т-8 соответственно. Справедливости ради стоит отметить, что Т-102 был развитием реактивного самолета ИЛ-40, в то время как Т-8 от КБ Сухого был совершенно новой машиной, построенной с нуля. К тому же, проект Сухого был разработан практически нелегально, без соответствующего на то разрешения и в инициативном порядке. Благодаря более совершенному и в то же время простому прицельному комплексу, меньшей массе и меньшим, по сравнению с Т-102, габаритам - Т-8 получил одобрение и осенью 1969 года победил в конкурсе, опередив всех своих конкурентов. В итоге, после опытных работ, всевозможных тестирований и проверок у КБ Сухого получился уникальный самолет-штурмовик, который появился на свет в точности таким, каким его задумывали. Самолет мог работать в условиях плотной работы фронтовых систем ПВО, отличался повышенной живучестью и мог нести на себе огромный номенклатурный ряд неуправляемых, а в последствии и управляемых боеприпасов. Еще одной важной особенностью штурмовика стала неприхотливость в обслуживании и возможность взлетать с ограниченно-оборудованных грунтовых взлетно-посадочных полос.  В декабре 1975 года был построен максимально приближенный к серийному самолет-штурмовик проекта Т-8 с индексом 02. Образец имел сварную кабину из титановой брони, существенно повышающей безопасность пилота при обстреле самолета снарядами калибра до 25-мм. Еще долгих пять лет продолжались испытания и всевозможные улучшения самолета. Был модернизирован планер, механизация крыла и конечно вооружение. Благодаря нововведениям, новый штурмовик мог нести бомбы и ракеты с лазерным наведением на цель, а проект Т-8 и модель 03 - стали воплощением всех концептуальных решений, заложенных в этот проект. В апреле 1980 года, модель Т8-03 успешно дебютировала в боевых действиях на территории Афганистана, где сразу отличалась повышенной огневой мощью и точностью подавления вражеских целей. Первые Су-25 стали поступать в строевые части в апреле 1981 года, а уже с июня - серийные штурмовики активно работали по целям противника в Афганистане. Преимущество новых штурмовиков было очевидно: действующие на более низкой скорости и высоте, Су-25 проделывали работу, которая другим самолетам была не под силу. Еще одним доказательством эффективной работы Су-25 служит тот факт, что боевые вылеты зачастую проходили с бомбовой нагрузкой, превышающей 4000 кг. Этот самолет стал по-настоящему уникальной машиной, благодаря которой удалось спасти сотни, а возможно и тысячи советских солдат. Однако настоящее боевое крещение в новейшей истории внутри российских границ Су-25 принял во время первой чеченской кампании, когда приходилось работать не только в условиях гор, но и в условиях населенных пунктов. Были случаи, когда с использованием высокоточного вооружения с лазерным наведением, Су-25 отрабатывал цель в пределах одного отдельного взятого участка при домовом хозяйстве. Также пара штурмовиков отличилась при ликвидации лидера ЧРИ Джохара Дудаева, которых наводил на цель борт радиолокационной разведки А-50. В последствии, именно на Кавказе эффективность Су-25 и его модификации зачастую была залогом успешного выполнения задачи и отхода сухопутной группы без потерь.  Также стоит отметить, что несмотря на свой почтенный возраст, Су-25 успешно отработал во время недавнего «осетино-грузинского» конфликта, когда российские летчики успешно справлялись с наземными целями противника и лишь один из десяти бортов был подбит из комплекса ПВО «Бук», который Грузии предоставила Украина. Именно в этот период в сети появилось фото одно из бортов Су-25, который долетел до авиабазы с разорванным правым двигателем. Долетел, причем без всяких проблем, на одном двигателе. В плане замены, в данный момент достойных альтернатив Су-25 пока не представлено. Ниша штурмовой авиации настолько уникальна, что сложно создать что-то более подходящее для нее, чем этот самолет-штурмовик. В Министерстве обороны телеканалу «Звезда» заявили, что, безусловно, проекты, которые готовятся на смену Су-25 существуют, но их использование сейчас пока преждевременно. «Возможности штурмовой авиации в России еще не исчерпаны», - заявляют в министерстве обороны. «На данный момент не существует потребности в немедленной замене Су-25 на другой тип летальных аппаратов. Преимущество будет достигаться путем глубокой модернизации Су-25 как в плане переоснащения самого самолета, так и в плане применяемого в нем вооружения. В частности будут внедряться технологии, которые работают по принципу «выстрелил-забыл».  Создавая Су-25, конструкторы заранее увидели в нем огромный потенциал к модернизации. Уникальный по своей живучести самолет, на сегодняшний день является основной боевой машиной непосредственной поддержки войск. Автор Дмитрий Юров Первоисточник

|

|

|

|

|

#7 |

|

|

«1» Введение