RUFOR.ORG

»

Немецкие авиационные реактивные снаряды Второй мировой войны

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

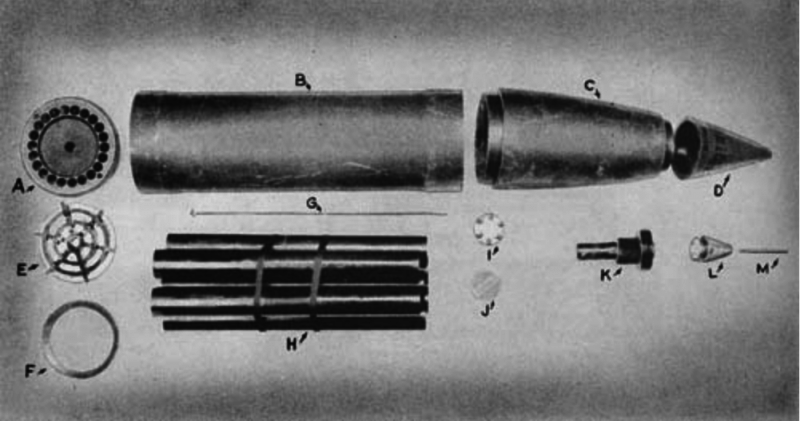

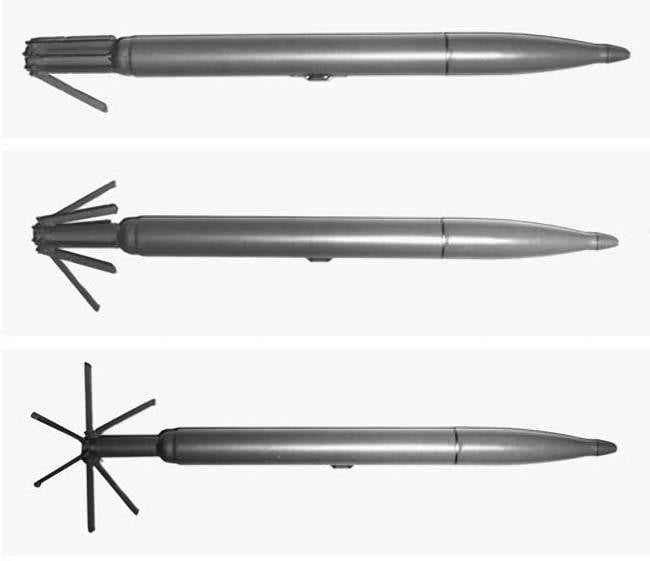

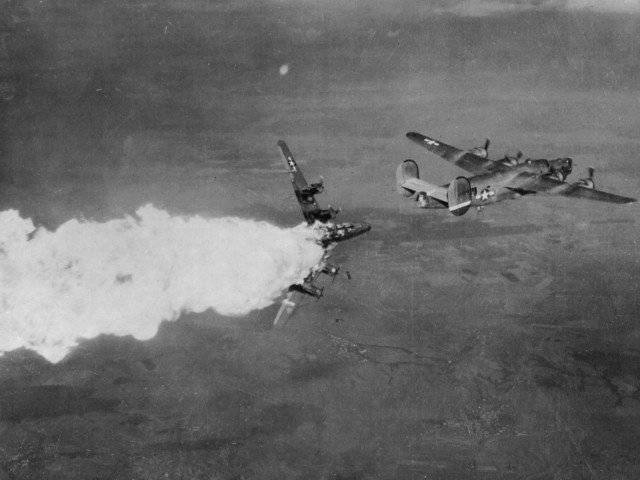

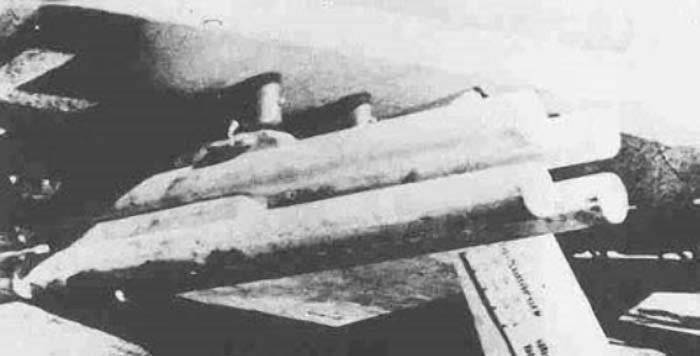

Несмотря на массовое использование с первых дней войны советскими ВВС авиационных реактивных снарядов, до 1943 года в Германии не было принято на вооружение ни одного образца такого оружия. Захваченные реактивные снаряды РС-82 и РС-132 не произвели большого впечатления на немецких специалистов. При неплохом поражающем эффекте для стрельбы по точечным целям они были малопригодны. Справедливости ради стоит сказать, что с 1937 года в Германии велись работы над турбореактивными авиационными снарядами, стабилизация которых в полёте осуществлялась путём вращения. В 1939 году на испытания поступил 73-мм снаряд R.Z.65. Для ракеты были созданы осколочно-фугасная и кумулятивная боевая часть с бронепробиваемостью до 80 мм. Истребитель Bf-109F, вооруженный двумя счетверенными установками для ракет R.Z.65 Немецкие конструкторы затратили много усилий и разработали несколько вариантов пусковых установок. Все эти усилия пропали даром: снаряд R.Z.65 так и не был принят на вооружение и в боях не применялся. Всплеск интереса к этому виду оружия как средству борьбы с воздушным противником произошёл после начала массированных налётов союзной бомбардировочной авиации на территорию Третьего Рейха. В 1943 году на вооружение Люфтваффе приняли 210-мм реактивный снаряд класса «воздух-воздух», получивший обозначение Wfr. Gr. 21 "Doedel" (Wurframmen Granate 21) или BR 21 (Bordrakete 21). Данный боеприпас был создан на базе реактивной мины от весьма удачного пятиствольного 210-мм реактивного буксируемого миномёта Nb.W.42 (21cm Nebelwerfer 42).  210-мм реактивный снаряд Wfr. Gr. 21 в разобранном виде По своей форме ракета напоминала артиллерийский снаряд и имела хорошую баллистическую форму. В камеру сгорания помещалось 18 кг горючего (7 трубчатых шашек пороха). Горловина камеры завинчивалась перфорированным днищем с 22 наклонными соплами (стабилизация ракеты осуществлялась вращением) и небольшим центральным отверстием, в которое вкладывался электрический запал. Снаряд Wfr. Gr. 21 весил 112.6 кг, из которых 40.8 кг приходилось на боевую часть, содержащую 10.17 кг сплава тротила и гексогена. При максимальной скорости до 320 м/с реальная дальность при пуске с самолета не превышала 1200 метров. Wfr. Gr. 21 применялся в основном для борьбы с тяжелыми бомбардировщиками. В связи со спецификой применения авиационный снаряд Wfr. Gr. 21, в отличие от сухопутной версии, оснащался дистанционным взрывателем, обычно выставляемым на дистанцию срабатывания от 600 до 1200 м. На этой дистанции прямое попадание снаряда в самолет противника было маловероятно из-за большого рассеивания. Но вероятность поражения цели при стрельбе по группе бомбардировщиков была не плохой. Радиус сплошного поражения осколками при взрыве боевой части содержащей 10 кг взрывчатки составлял более 40 метров.  Запуск снаряда осуществлялся из стандартной трубчатой направляющей длиной 1,3 м. Они закреплялись в гнездах для подвесных топливных баков. Как и баки, направляющие могли сбрасываться в полете.  Обычно одномоторные истребители Messerschmitt Bf-109 и Focke-Wulf Fw-190 брали под крыло по одной пусковой установке Wfr. Gr. 21, двухмоторные перехватчики Messerschmitt Bf-110, Ме-210 и Ме-410 — две, реже — три под каждое крыло.  С целью снижения лобового сопротивления пусковых установок была разработана 6-ствольная револьверная пусковая установка W.Gr.42, которая монтировалась в носовой части фюзеляжа тяжелого истребителя Ме-410. Установка вела огонь залпами по две ракеты через специальные вырезы. При этом носовые пушки MG-151 демонтировались. Несколько Ме-410В были все же оснащены этими установками и использовались в бою. Впервые ракеты Wfr. Gr. 21 были применены истребителями в бою 29 июня 1943 года, в ходе отражения налета союзной авиации близ Киля. В этом бою взрыв одной из ракет уничтожил сразу три В-17. С октября 1943 года немецкие перехватчики стали массово оснащаться пусковыми установками. Тактикой применения ракет Wfr. Gr. 21 предусматривался запуск их залпом по плотным порядкам тяжелых бомбардировщиков для разрушения строя, находясь вне зоны эффективного огня стрелковых оборонительных установок. После того как строй бомбардировщиков распадался, их сбивали поодиночке пушечным огнем. Неоднократно фиксировались случаи прямого попадания ракет в бомбардировщики. При этом самолёты просто разрывало на куски или отрывало плоскости. Зачастую страдали и соседние по строю бомбардировщики. Тем не менее, высокая прочность и живучесть американских самолётов позволяли им возвращаться на свои аэродромы, имея на борту убитых и раненых членов экипажа. Очень часто после возвращения повреждённые бомбардировщики списывали как не подлежащие восстановлению. Ракеты Wfr. Gr. 21 применялись германскими истребителями ПВО весьма успешно до того момента, пока американцы не начали в массовом порядке эскортировать бомбардировщики В-17 и В-24 истребителями Р-47 и Р-51. В этих условиях перехватчики, оснащенные тяжелыми и габаритными ракетными подвесками, становились легкой мишенью. Тем не менее, в эскадрах ПВО ракеты Wfr. Gr. 21Е "Doedel" использовались до конца войны, устанавливаясь практически на все типы немецких перехватчиков.  Реактивные снаряды Wfr. Gr. 21Е "Doedel" использовались при штурмовых ударах против наземных целей. Мощная боеголовка ракеты обладала хорошим поражающим эффектом по площадным целям. Но для поражения точечных объектов рассеивание при стрельбе было слишком велико. Поэтому применение 210-мм Wfr. Gr. 21Е в штурмовых операциях носило эпизодический характер. Были попытки вооружения ракетами Wfr. Gr. 21Е штурмовиков Hs-129, но дальше экспериментов дело не пошло. По аналогии с 210-мм реактивными снарядами предпринимались попытки вооружения ударных машин 280-мм фугасными реактивными минами Wfr.Gr.28, боевая часть которых содержала 45,4 кг взрывчатки. 280-мм ракеты были испытаны на Fw-190A-5/R6 и впоследствии подвешивались под крыльями усовершенствованных машин серии F-8 в количестве от двух до четырех.  Wfr.Gr.28 под крылом Fw.190 Пусковая установка представляла собой простую сварную металлическую раму, аналогичную армейским пусковым установкам, куда помещался снаряд. Первые же попытки их применения выявили низкую эффективность ракет как при стрельбе по наземным целям. Ввиду большой массы и низкой скорости ракеты, она имела плохую точность. Подвеска ракеты и громоздкой пусковой установки ухудшали лётные данные штурмовика. Осенью 1944 года на вооружение была принята самая совершенная немецкая авиационная 55-мм ракета R4/M "Оrkаn"(«Смерч»). В отличие от более ранних германских разработок стабилизация ракеты осуществлялась складными перьевыми стабилизаторами. Сложенные стабилизаторы закрывались бумажным футляром, который при старте разрывался и не препятствовал их раскрытию от скоростного напора. Авиационная ракета R4/M "Оrkаn" Успех ракеты стал следствием детальных баллистических исследований, опытов по повышению точности стрельбы и анализа факторов, вызывающих рассеивание ракет после их запуска.  Масса "Оrkаn" составляла 3,85 кг, из которых на боеголовку приходилось 0,8 кг, длина — 812 мм. Маршевый двигатель сообщал ракете максимальную скорость 525 м/с. Эффективная дальность стрельбы R4/M составляла до 1200 м. Ракета успешно применялась на завершающем этапе войны против соединений американских и британских бомбардировщиков. R4/M "Оrkаn" оснащались, главным образом реактивные истребители Ме-262. Реактивный истребитель Ме-262 Наиболее распространенной тактикой был запуск залпом всех ракет с дистанции около 1 км. На такой дистанции ракеты накрывали примерно 15 на 30 м, значительно увеличивая вероятность поражения хотя бы одного бомбардировщика противника. Как показала практика применения, попадания одного реактивного снаряда "Оrkаn" обычно было достаточно для уничтожения любого четырёхмоторного бомбовоза.  Помимо истребителей Ме-262, эта ракета ограниченно использовалась на штурмовых версиях FW-190, также предполагалось в качестве основного вооружения ракетного перехватчика оснащённого ЖРД Ва.349 "Natter". Перехватчик Ва.349 "Natter" Во второй половине войны перед немцами остро встала проблема борьбы с танками, в первую очередь советскими. На вооружение Люфтваффе так и не поступило эффективного противотанкового средства, сравнимого с советскими ПТАБ. Успешное применение немцами противотанковых гранатометов дало толчок к началу разработок аналогичного оружия для авиации. В начале 1944 года на истребителе FW-190 прошло испытание пакета из четырёх гранатометов RPzB.54/1"Panzerschreck".  Установка под крылом истребителя Fw-190F блока из четырех противотанковых гранатометов RPzB.54/1 «Panzerschreck» В ходе испытаний выяснилось, что для прицельного пуска снарядов атакующий самолет должен был двигаться со скоростью около 500 км/ч, в противном случае ракета сбивалась с траектории. Выдерживать такую высокую скорость у земли и при этом осуществлять пуск ракет в каких-то полутора сотнях метров от цели было по плечу лишь настоящим асам. В итоге испытания были признаны неудачными. Неудачной была так же попытка установки на самолёт одноразовых гранатометов «Панцерфауст». Из-за крайне малой эффективной дальности стрельбы существовал большой риск столкновения с целью. В 1944 году чешские специалисты в Брно на базе советского РС-82 создали достаточно эффективный противотанковый авиационный реактивный снаряд.  Он представлял собой соединение маршевого двигателя 80-мм оперенного осколочного реактивного снаряда WGr. "Spreng" — немецкой копии советского "эрэса" и боевой части 88-мм кумулятивной гранаты RPzB Gr.4322. 80-мм ракета имела близкие к своему прототипу характеристики, но точность стрельбы благодаря вращению, сообщаемому стабилизаторами (установленными под углом к корпусу снаряда), была выше, чем у советского образца. Электрический запал был вынесен на один из ведущих поясков, что сделало ракету более надёжной. Новый реактивный снаряд R-HL «Panzerblitz 1» (танковая молния) класса «воздух — земля» предназначался для поражения всех типов танков противника при прямом попадании. Бронепробиваемость в зависимости от угла встречи достигала 220 мм. Масса ракеты составляла 7,24 кг. Скорость ракеты — до 374 м/с. Чешским оружейникам удалось довести конструкцию снаряда до совершенства и выжать из неё максимум возможного, многократно превзойдя по вероятности поражения цели и бронепробиваемости советский прототип. Удалось достичь минимально возможного рассеивания, каждая 6-я ракета в залпе попадала в цель. По ряду причин наладить массовый выпуск снарядов R-HL «Panzerblitz 1» не удалось. Ими было вооружено 115 самолетов Fw 190F-8/Pb1, которые были отправлены на Восточный фронт. Однако достоверная информация об эффективности боевого применения этих ракет отсутствует. Другой специализированной противотанковой ракетой стала R4/M-HL «Panzerblitz 2» созданная на базе авиационной 55-мм ракеты R4M «Оrkаn». Противотанковая ракета R4/M-HL «Panzerblitz 2» От базового варианта новая ракета отличалась кумулятивной боевой частью гранаты RPzB Gr.4322. Новая ракета R4/M-HL «Panzerblitz 2» из-за возросшей на 1 кг массы развивала несколько меньшую скорость, чем «Panzerblitz 1» — 370 м/с. Она была способна поражать цели на дистанциях до 1200 м. Снаряженная масса ракеты составляла 5.37 кг, масса боевой части — 2.1 кг. С декабря 1944 года ракета, показавшая довольно высокую эффективность начала поступать в штурмовые эскадрильи Люфтваффе вооруженные истребителями-бомбардировщиками FW-190 F. Существовал так же ещё один вариант этой ракеты «Panzerblitz 3» с другой боевой частью и увеличенной скоростью полёта. Из-за дефицита времени и последовавшего вскоре краха Третьего Рейха наладить массовый выпуск этих достаточно совершенных ракет и организовать их масштабное применение, к счастью, так и не удалось. Немецкие специалисты до начала войны недооценили роли авиационных реактивных снарядов как средства авиационного вооружения, и, как следствие, работы над ними начались слишком поздно. Несмотря на то, что был разработан ряд весьма успешных моделей, авиационные реактивные снаряды использовались в Люфтваффе весьма ограниченно. Не идя ни в какое сравнение по масштабам применения этого вида оружия в боевой авиации СССР, Великобритании и США. Разработанная во время войны в Германии 55-мм ракета R4M «Оrkаn» оказала большое влияние на формирование облика многих послевоенных неуправляемых авиационных ракет (НАР) разработанных в разных странах. Так, в СССР, с использованием подобной схемы было создано многочисленное семейство 57-мм НАР С-5. Немецкая схема блока стабилизации, разработанного для этой ракеты, оказалась настолько удачной, что по настоящее время ракетостроители всех стран в конструкциях подавляющего большинства НАР используют ее, внося порой незначительные доработки. По материалам: Автор Сергей Линник

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| снаряды |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Немецкие танки Первой мировой войны | ezup | Бронетехника Германии | 0 | 24.05.2019 00:38 |

| Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 11. Немецкие тяжёлые бронеавтомобили Sd.Kfz.231 (6-Rad) | ezup | Бронетехника | 0 | 13.07.2017 22:21 |

| Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 4. Немецкие бронеавтомобили Sd.Kfz. 221 и Sd.Kfz. 222 | ezup | Бронетехника | 0 | 24.05.2017 20:47 |

| Самоходные гаубицы Второй мировой войны. Часть 4. Редкие немецкие САУ | ezup | Гаубицы | 0 | 15.02.2017 13:09 |

| Советские авиационные реактивные снаряды в годы войны | ezup | Снаряды | 0 | 15.05.2014 12:00 |

Линейный вид

Линейный вид