RUFOR.ORG

»

Первый советский массовый ЗРК С-75

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

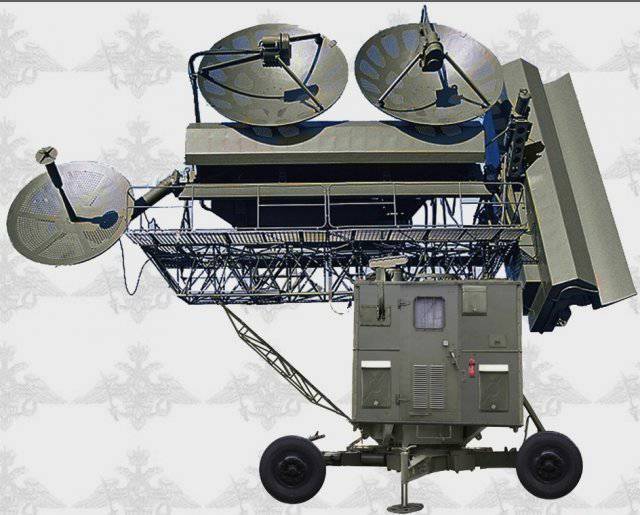

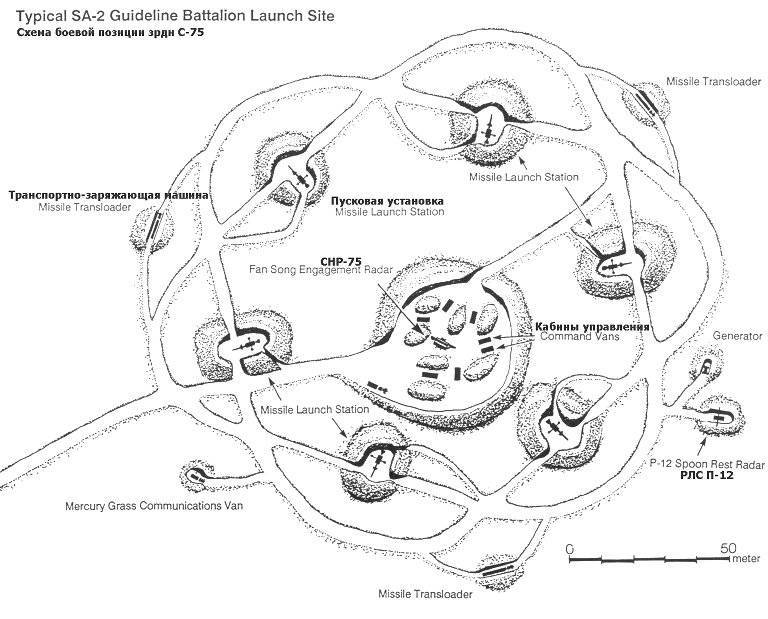

Проектирование передвижного зенитного управляемого ракетного комплекса производилось на основании Постановления Совета Министров СССР № 2838/1201 от 20 ноября 1953 г. "О создании передвижной системы зенитного управляемого ракетного оружия для борьбы с авиацией противника". В этот период в Советском Союзе уже проходили испытания управляемой стационарной зенитной ракетной системы С-25,предназначенной для противовоздушной обороны (ПВО) крупных административных и промышленных центров страны, однако, учитывая высокую стоимость подобных комплексов, не представлялось возможным обеспечить надежным противовоздушным прикрытием все важные объекты на территории страны, а также районы сосредоточения войск. Советское военное руководство видело выход в создании высокоманевренного зенитного ракетного комплекса (ЗРК), пусть уступающего по своим возможностям стационарной системе, но позволяющего в короткое время осуществлять перегруппировку и сосредоточение сил и средств ПВО на угрожаемых направлениях. Работа по созданию комплекса была поручена коллективу КБ-1 Министерства среднего машиностроения под руководством известного конструктора А.А. Расплетина. На основе кадров КБ-1 для проектирования ракеты было создано ОКБ -2 под руководством конструктора П.Д. Грушина. В процессе проектирования комплекса широко использовались наработки и инженерные решения, найденные при создании С-25, в том числе и нереализованные в стационарном комплексе. Проектирование станции наведения ракет (СНР) непосредственно осуществлял коллектив конструкторов под руководством С.П. Заворотищева и В.Д. Селезнева на основе теоретического метода "половинного спрямления", позволяющего строить и выбирать наиболее оптимальные траектории полета ракеты. Ракета 1Д перед первым пуском, апрель 1955 г Ракета, получившая обозначение В-750 (изделие 1Д), создавалась на основе нормальной аэродинамической схемы, имела две ступени - стартовую с твердотопливным двигателем и маршевую - с жидкостным, что обеспечивало высокую начальную скорость с наклонного старта. Схема ракеты 1Д: 1. Передающая антенна РВ; 2. Радиовзрыватель (РВ); 3. Боевая часть; 4. Приемная антенна РВ; 5. Бак окислителя; 6. Бак горючего; 7. Воздушный баллон; 8. Блок автопилота; 9. Блок радиоуправления; 10. Ампульная батарея; 11. Преобразователь тока; 12. Рулевой привод; 13. Бак "И"; 14. Маршевый двигатель; 15. Переходный отсек; 16. Стартовый двигатель. К разработке двигателя маршевой ступени привлекались специалисты НИИ-88, двигатель стартовой ступени был создан в КБ-2 завода № 81. Пусковая установка СМ-63 создавалась в ЦКБ-34 (г. Санкт-Петербург) под руководством главного конструктора Б.С. Коробова. В ГСКБ (г.Москва) разрабатывалась транспортно-заряжающая машина ПР-11. Подготовка к заряжанию пусковой установки Эскизный проект ЗРК, получивший название С-75 был в основном готов к середине мая 1954 г. Летные испытания ракеты В-750 начались 26 апреля 1955 г. бросковым пуском и завершились в декабре 1956 г. В связи с повышением активности авиационной разведки США в воздушном пространстве Советского Союза, в августе 1956 г. руководством страны принимается решение о всемерном форсировании работ по введению комплекса С-75. Хотя полигонные испытания комплекса начались лишь в августе 1957 г., проходили они достаточно успешно. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР №1382/638 от 11 декабря ЗРК СА-75 "Двина" был принят на вооружение. Одновременно с организацией серийного производства СА-75 конструкторский коллектив КБ-1 продолжал работу над созданием комплекса, работающего в 6 см диапазоне. В мае 1957 г. опытный образец С-75, работающий в 6 см диапазоне, был отправлен на полигон Капустин Яр для испытаний. В новом комплексе был реализован вариант размещения элементов СНР в трех кабинах, расположенных в двухосных автомобильных прицепах, в отличие от СА-75, где аппаратура размещалась в пяти КУНГах автомобилей ЗИС-151 или ЗИЛ-157. Это решение было принято с целью сохранения ресурсов автомобильной части комплекса (автомобили - буксировщики прицепов можно было содержать в стационарных боксах, тогда как автомобильные шасси КУНГов постоянно находились на открытом воздухе на стартовых позициях).  Станция наведения ракет СНР-75 ЗРК С-75М4 "Волхов" В конструкции СНР-75 был реализован первоначально предусмотренный принцип селекции целей, который не был применен в СА-75. В комплект аппаратуры СНР был добавлен автоматизированный прибор пуска АПП-75. Новый комплекс комплектовался пусковыми установками СМ-63-1 и СМ-63-2, которые обеспечивали применение модернизированных ракет(изделие 13Д).  Схема расположения элементов ЗРК С-75 на позиции Специально для ЗРК С-75 была сконструирована ракета В-750Н, в дальнейшем была разработана более совершенная ее модификация В-750ВН (изделие 13Д), которая поступала в войска с конца 50-х годов. После завершения полигонных испытаний Постановлением СМ СССР № 561/290 от 22 мая 1959 г. новый комплекс был принят на вооружение под названием С-75Н "Десна". Боевая часть - осколочно-фугасная массой 196 кг (для ракет 20Д) и 190-197 кг(для 5Я23). Радиус поражения боевой части может достигать 240 м по целям типа U-2. Для малоразмерных целей типа истребитель радиус поражения уменьшается до 60 м. Следует заметить, что обозначение С-75 является общим для наименования всех модификаций комплекса, а их за долгую службу знаменитого ЗРК было не мало: - СА-75 "Двина" с ЗУР В-750 - первый серийный комплекс, работающий в 10 см диапазоне (1957 г.); - СА-75М "Двина" с ЗУР В-750В, В-750ВМ, В-750ВК (1957 г.); - СА-75МК "Двина" с ЗУР В-750В - экспортный вариант СА-75М (1960 г.) - С-75 "Десна" с ЗУР В-750ВН - с электровакуумной аппаратурой 6 см диапазона (1959 г.); - С-75М "Волхов" с ЗУР В-755 (изделие 20Д), В-755У (изделие 20ДУ) - комплекс с увеличенной зоной поражения целей (1961 г.); - С-75М "Волхов" с ЗУР В-760 (изделие 15Д) - комплекс с ракетой со специальной боевой частью (1964); - С-75Д "Десна" с ЗУР В-755 и В-755У (1969 г.); - С-75М "Десна" с ЗУР В-755 - экспортный вариант (1965 г.); - С-75М1 "Волхов" (1965 г.); - С-75М2 "Волхов" с ЗУР В-759 (изделие 5Я23) (1971 г.); - С-75М3 "Волхов" с ЗУР В-760В (изделие 5В29) -комплекс с ракетой со специальной боевой частью (1975 г.); - С-75М4 "Волхов" с телевизионным оптическим визиром и имитатором СНР (1978г.) В середине семидесятых годов началось оснащение комплексов телевизионно-оптическим визиром 9Ш33А с введением канала оптического сопровождения цели, что позволило в условиях визуального наблюдения воздушной цели вести ее сопровождение и обстрел без использования радиолокационных средств ЗРК в режиме излучения. На станциях позднего выпуска также применена новая конструкция антенн «узкого» луча. Минимальная высота зоны поражения была снижена до 200 (100) м. Скорость полета поражаемых целей была доведена до 3600 км/ч. Введен режим стрельбы по наземной цели. Совместные испытания нового варианта системы были завершены в ноябре 1978 года. В ходе проведения планового капитального ремонта комплексы С-75М «Волхов» ранних образцов доводились до уровня поставляемых в войска последних модификаций С-75М4 «Волхов».  Оптический визир СНР С-75М4 "Волхов" Комплекс С-75 производился по лицензии в Китае (HQ-1, HQ-2). Поставлялся на экспорт в страны - участницы Варшавского договора, а также в Алжир, Вьетнам, Египет, Иран, Ирак, Китай, Кубу, Ливию КНДР, Мозамбик, Монголию, Сирию, Югославию и некоторые другие. В состав комплекса С-75 входят: станция наведения ракет СНР-75 (антенный пост, кабина боевого управления "У", аппаратная кабина "А", радиодальномер РД-75 "Амазонка", средства обеспечения и буксировки), пусковые установки (СМ-63, СМ-90) - 6 шт., транспортно-заряжающие машины ПР-11 - 6 шт.  РД-75 "Амазонка" Комплекс состоит на вооружении зенитного ракетного дивизиона (зрдн) зенитной ракетной бригады (зрбр). В случае, когда зрдн выполняет задачи в качестве отдельного, ему могут придаваться радиолокационная станция разведки и целеуказания П-12 "Енисей" и радиовысотомер ПРВ-13 из состава радиотехнического дивизиона (ртдн)бригады. РЛС П-12 Радиовысотомер ПРВ-13 Наземные радиозапросчики «Кремний-2М», «Пароль-1», а с середины 1980-х годов - «Пароль-3» (75Е6), «Пароль-4», кабина сопряжения и связи 5Ф20 (позднее 5Ф24, 5X56), приема целеуказаний от автоматизированных систем управления.  Дополнительно дивизиону могла придаваться аппаратура радиорелейной связи 5Я61 «Циклоида». При создании комплекса С-75М «Волхов» и в ходе его эксплуатации были проведены аппаратурные доработки станции наведения ракет, которые позволили уменьшить минимальную высоту зоны поражения до 1 км. Пусковая установка СМ-90 Для поражения групповых целей в условиях применения противником помех, была разработана ракета со специальной боевой частью (ядерная). После успешного завершения испытаний ракета В-760 (15Д) со специальной боевой частью для системы С-75М принята на вооружение. Постановлением от 15 мая 1964г. N421-166 и Приказом МО СССР N0066 1964 г. По своим характеристикам она практически соответствовала В-755, отличаясь от нее большей минимальной высотой зоны поражения, принятой исходя из условий обеспечения безопасности прикрываемых объектов. В 1964 г. для комплекса С-75М стали поставляться ракеты 15Д (В-760) со специальной боевой частью, которые могли применяться и в комплексах более поздних модификаций. Комплексы С-75 определили целую эпоху в развитии отечественных войск ПВО страны. С их созданием ракетное оружие вышло за пределы Подмосковья, обеспечив прикрытие важнейших объектов и промышленных районов практически по всей территории СССР. Первые боевые комплексы развернули на западной границе у Бреста. В 1960 г. в состав ПВО входило уже 80 полков С-75 различных модификаций - в полтора раза больше, чем входило в группировку С-25. Спустя год число полков С-75 почти удвоилось, кроме того, были развернуты 22 бригады С-75 и 12 бригад смешанного состава (С-75 совместно с С-125). При формировании зенитных ракетных бригад в Войсках ПВО страны встал вопрос об организации автоматизированного управления комплексами. В 1963 г. была принята на вооружение автоматизированная система управления ракетными комплексами АСУРК-1, которая обеспечивала управление боевыми действиями восьми дивизионов системы С-75. Сведения о боевом применении ЗРК С-75 до настоящего времени носят не вполне полный и объективный характер. Малоизвестный для широкого круга факт, но первый самолет, уничтоженный ЗРК, был сбит над Китаем. В 50-е годы, разведывательная авиация США и гоминдановского Тайваня длительное время безнаказанно летала над территорией КНР. По личной просьбе Мао Цзэдуна два комплекта ЗРК СА-75М "Двина" были переданы китайцам и организовано обучение расчетов. Спутниковый снимок Google Earth: Позиции ЗРК С-75 в КНР 7 октября 1959 года высотный разведчик RB-57D тайваньских ВВС был сбит комплексом С-75 вблизи Пекина, на высоте 20 600 м. Это был первый самолёт в мире, уничтоженный ЗУР. В целях секретности официально было объявлено, что тот был сбит самолётом-перехватчиком. Впоследствии над КНР было сбито ещё несколько самолётов, в том числе 3 высотных разведчика U-2 «Локхид». Несколько пилотов попали в плен. Лишь только после этого разведывательные полёты над территорией континентального Китая прекратились. 16 ноября того же года, под Сталинградом, ЗРК С-75 был уничтожен летевший на высоте 28000 м американский разведывательный аэростат. 1 мая 1960 года над Свердловском был сбит самолёт-разведчик U-2 ВВС США, пилот Гэри Пауэрс был пленён. В то время еще отсутствовал опыт стрельб по реальным самолетам противника, поэтому падавшее на землю облако из обломков U-2 было первоначально принято ракетчиками за поставленные самолетом пассивные помехи, и подбитый U-2 был повторно обстрелян залпом из трех ракет. Впрочем, в этом не было ничего страшного. Более печально то, что факт уничтожения нарушителя в течение почти получаса так и не был зафиксирован, а в воздухе в это время находилось несколько советских самолетов, тщетно пытавшихся перехватить самолет-нарушитель. В результате, спустя полчаса после поражения U-2 из-за неразберихи на уровне местного командования очередным трехракетным залпом была обстреляна пара МиГ-19, поднятая на перехват нарушителя почти за час до того. Один из летчиков - Айвазян своевременно спикировал под нижнюю границу зоны поражения, а другой пилот - Сафронов погиб вместе с самолетом. Тем не менее, несмотря на этот трагический эпизод, зенитные ракетные войска впервые подтвердили свою высокую эффективность. Особенно впечатляющей смотрелась победа ракетчиков на фоне неоднократных безрезультатных попыток самолетов-истребителей перехватить U-2. Другим политически значимым применением СА-75 стало уничтожение U-2 над Кубой 27 октября 1962 г. При этом пилот Рудольф Андерсон погиб, и эта "первая кровь" подлила масла в огонь "Карибского кризиса". В то время на "острове свободы" находились две советские дивизии с зенитными ракетными комплексами, на вооружении которых насчитывалось в общей сложности 144 пусковые установки и вдвое больше ракет. Однако во всех этих случаях, как и при применении зенитных ракет по U-2 над Китаем в 1962 г., обстрелу подвергались малоскоростные и неманевренные безоружные самолеты, правда, летевшие на очень большой высоте. В целом, условия боевой стрельбы мало отличались от полигонных, а потому способность СА-75 поражать тактические самолеты оценивалась американцами невысоко. Совершенно иное положение сложилось во Вьетнаме в ходе боевых действий в 1965-1973 гг. После первой "репетиции", состоявшейся в ходе "Тонкинского кризиса" в августе 1964 г., США с начала 1965 г. приступили к планомерным бомбардировкам ДРВ (Северного Вьетнама). Вскоре ДРВ посетила советская делегация во главе с А.Н. Косыгиным. Результатом визита стало начало крупномасштабных поставок в ДРВ вооружений, в том числе и ЗРК СА-75. К лету 1965 г. во Вьетнаме было развернуто два зенитных ракетных полка СА-75, укомплектованных советскими военными специалистами. Американцы, зафиксировавшие подготовку позиций для нового оружия еще 5 апреля 1965 г., справедливо предполагали присутствие на них "русских" и, опасаясь международных осложнений, не бомбили их. Не было проявлено ими повышенного беспокойства и после того, как 23 июля 1965 г. самолет радиоэлектронной разведки RB-66С зафиксировал первое включение радиолокатора СА-75. Ситуация радикально изменилась буквально на следующий день, когда 24 июля тремя ракетами, выпущенными советским расчетом под командованием майора Ф. Ильиных, была обстреляна группа из четырех F-4С, летевших на высоте около 7 км. Одна из ракет поразила "Фантом", который пилотировали капитаны Р.Фобэйр и Р.Кейрн, а осколки двух других ракет повредили три других "Фантома". Летчики сбитого "Фантома" катапультировались и были захвачены в плен, из которого 12 февраля 1973 г. был освобожден только Р.Кейрн, судьба второго пилота осталась неизвестной. Так, крайне скверно для американцев, развивались события первое время после начала применения ЗРК. И это при том, что готовиться к встрече с советскими зенитными ракетами американцы начали сразу же после уничтожения самолета Пауэрса. В 1964 г. в калифорнийской пустыне ими были проведены специальные учения "Десерт страйк", в ходе которых оценивались возможности действия авиации в зоне действия ракетных средств ПВО. А сразу же после получения информации о первом сбитом ракетами "Фантоме" к работе по изучению возможных средств противодействия ЗРК был подключен институт Хопкинса. Следуя первым полученным рекомендациям по противодействию ЗРК, американцы значительно усилили свою разведывательную деятельность, детально оценивая возможности каждого обнаруженного ЗРК с учетом окружающего его рельефа местности и, пользуясь непростреливаемыми участками на стыках и на малых высотах, прокладывали маршруты своих полетов. По свидетельству советских специалистов, качество разведки было очень высоким, а велась она с такой тщательностью, что любое перемещение ракетчиков в кратчайший срок становилось известно американцам. Прочие рекомендации по противодействию ЗРК сводились к реализации приемов тактического и технического порядка - выполнение подхода к объектам бомбардировок на малой высоте, маневрирование в зоне действия ЗРК, постановка радиопомех прикрытия с самолетов ЕВ-66. Основным вариантом ухода от ракет в течение 1965-1966 гг. стал интенсивный разворот. За несколько секунд до подлета ракеты летчик вводил самолет в пикирование под ракету с разворотом, изменением высоты и курса с максимально возможной перегрузкой. При удачном выполнении этого маневра ограниченное быстродействие системы наведения и управления ракетой не позволяло компенсировать вновь возникший промах, и она пролетала мимо. В случае же малейшей неточности в построении маневра, осколки боевой части ракеты, как правило, поражали кабину пилота. За первый месяц боевого применения СА-75, по советским оценкам, было сбито 14 американских самолетов, при этом было израсходовано всего 18 ЗУР. В свою очередь, по американским данным, за тот же период зенитными ракетами было сбито только три самолета - в дополнение к упоминавшемуся ранее F-4С (советские специалисты насчитали уничтожение в том бою сразу трех "Фантомов") ночью 11 августа был сбит один А-4Е (по советским данным - сразу четыре) и 24 августа еще один F-4В. Подобное рассогласование в потерях и победах, впрочем, характерное для любой войны, в течение последующих семи с половиной лет боевых действий стало непременным спутником противостояния средств ПВО Вьетнама и американской авиации. Спутниковый снимок Google Earth: позиции ЗРК С-75 во Вьетнаме По американским данным, от огня ЗРК было потеряно лишь примерно 200 машин. Одним из пилотов, сбитых зенитной ракетой, был будущий кандидат в президенты Джон Маккейн. Можно предположить, что, помимо в принципе возможной заведомой дезинформации причиной занижения американцами данных о потерях от ЗРК, может быть и отсутствие у них объективных данных о конкретных причинах гибели их самолетов - пилот не всегда мог известить командование о том, что подвергся обстрелу ЗРК. С другой стороны, история всех войн свидетельствует о неизбежном и, зачастую,непреднамеренном завышении числа своих побед участниками боев. Да и сопоставление рапортов ракетчиков, судивших о результативности стрельб по отметкам на экранах, с более примитивным методом учета сбитых американских самолетов вьетнамцами по заводским номерам на обломках в ряде случаев свидетельствовало о завышении числа уничтоженных ракетами самолетов в 3-5 раз. Средний расход ракет на один сбитый самолёт приходилось 2-3 ракеты на начальном этапе применения и 7-10 ракет на момент окончания боевых действий. Это связано с выработкой противником мер противодействия и применением противолокационных ракет «Шрайк». Кроме того, следует помнить, что «Двина» вела бои в исключительно тяжелых условиях. Ее не поддерживали ЗРК других классов, ЗРК вел боевые действия в условиях единоборства с постоянно приспосабливающимся к изменению обстановки противником, вольного менять тактику налета. Сплошной зоны зенитного ракетного огня во Вьетнаме тогда не было. Однако, несмотря на то, что, даже по данным советских специалистов, ЗРК сбили менее трети уничтоженных американских самолетов, важнейшим итогом их применения стала потребность в радикальном изменении тактики боевых действий авиации, ее вынужденный переход к полетам на малых высотах, где она несла тяжелые потери от огня артиллерии и стрелкового оружия, в результате чего эффективность использования авиации значительно снижалась. Помимо Вьетнама, ЗРК типа С-75 массово применялись и в конфликтах на Ближнем Востоке. Первый опыт их использования в "Шестидневной войне" трудно отнести к удачным. По западным данным, египтяне, располагая 18 комплексами, смогли запустить только 22 ЗУР, сбив два истребителя Mirage-IIICJ. По советским данным, египтяне располагали 25 дивизионами С-75, а количество сбитых ракетами самолетов составило 9. Однако наиболее неприятным событием той войны стал захват израильтянами на Синайском полуострове некоторых компонентов С-75, в том числе и ракет. Более успешно зенитные ракеты применялись в так называемой "войне на истощение". 20 июля 1969 г. египтяне сбили израильский Piper Cub и до начала войны 1973 г. довели число побед С-75 до 10. Одна из них была оценена египтянами очень высоко, когда С-75 17 сентября 1971 г. "сняла" на дальности 30 км самолет радиоразведки С-97. С путниковый снимок Google Earth: позиции ЗРК С-75 в Египте Судя по зарубежным данным, в ходе "Октябрьской войны" 1973 г. еще 14 израильских самолетов было сбито египтянами и сирийцами с применением ЗРК типа С-75. Израильские пилоты снисходительно называли ракеты ЗРК С-75 «летающими телеграфными столбами». Однако применение этого ЗРК заставило отказаться от полётов на высоте и прейти к маловысотным полётам, что затруднило выполнение боевой задачи и привело к большим потерям от маловысотных ЗРК и зенитной артиллерии. Справедливости ради, стоит отметить, что использование С-75 во Вьетнаме было более успешным. Тут сказалась общая не высокая мотивация арабов воевать, разгильдяйство, шаблонность действий и откровенное предательство. Использовались эти комплексы и в Ливане сирийцами в 1982 г. Помимо наиболее масштабных войн во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, комплексы типа С-75 использовались и во множестве других конфликтов, начиная с индо - пакистанского столкновения 1965г., когда первой их жертвой в "третьем мире" стал индийский Ан-12, по ошибке принятый за пакистанский С-130. Во время Войны в Персидском Заливе 1991-го года, на вооружении Ирака состояло 38 ЗРК С-75. Однако все они были подавлены или уничтожены в результате работы различных средств РЭБ и массированного удара крылатыми ракетами. С-75 применялись в большом количестве вооружённых конфликтов и до сих пор используются некоторыми странами. В нашей стране снят с вооружения в начале 90-х. На базе двухступенчатых ЗУР системы С-75 (20Д различных модификаций, 5Я23) разработана ракета-мишень РМ-75 в двух основных модификациях. РМ-75МВ - маловысотная мишень, используемая для имитации воздушных целей в диапазоне высот 50-500 м при скорости полета 200-650 м/с, дальность полета - 40 км. РМ-75В - высотная ракета-мишень с дальностью полета 40-100 км позволяет имитировать воздушные цели на высотах от 1000 до 20000 м со скоростями полета 350-1200 м/с. Ракеты-мишени применяется в составе штатных доработанных комплексов С-75МЗ. Доработанный мишенный комплекс позволяет обеспечить: поддержание высокого уровня боеготовности ПВО; обучение боевых расчетов в условиях, приближенных к реальным; испытания систем ПВО; условия группового налета целей. По материалам: Автор подготовил Bongo

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| ЗРК С-75 |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| ХТЗ-16: самый массовый советский бронетрактор | ezup | Бронетехника СССР | 0 | 22.06.2018 13:46 |

| БАД-2: первый советский плавающий бронеавтомобиль | ezup | Бронетехника СССР | 0 | 28.05.2018 22:10 |

| Ил-86: первый советский «гигант» | ezup | Гражданская авиация | 0 | 25.12.2017 21:57 |

| ХТЗ-16: самый массовый советский бронетрактор | ezup | Сухопутные войска | 0 | 03.02.2017 18:50 |

| Ил-86: первый советский «аэробус» | ezup | История русской авиации | 0 | 16.09.2015 17:03 |

Линейный вид

Линейный вид