RUFOR.ORG

»

Советские ЗРК семейства СА-75 и С-75, а также их иностранные копии

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

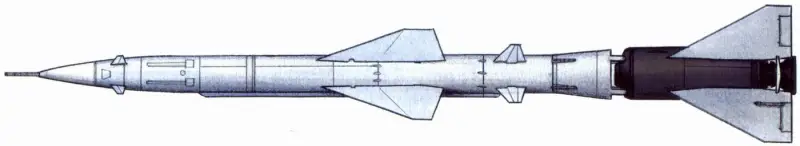

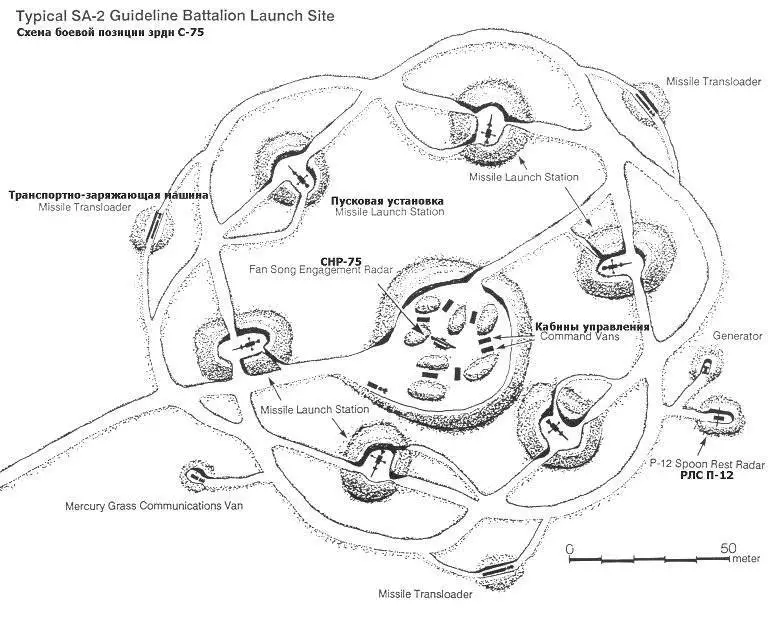

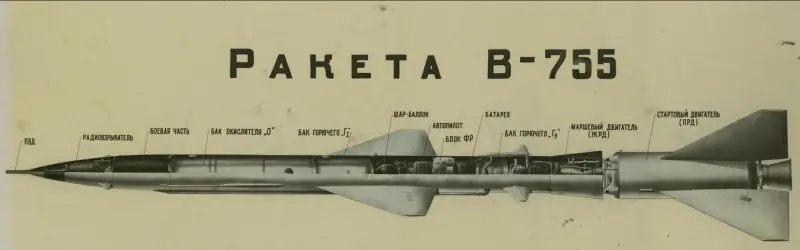

«Военное обозрение» во многом является открытой дискуссионной площадкой, на которой зарегистрированный посетитель сайта может оставить комментарий к публикации. Как и на других интернет-ресурсах, комментарии бывают разные: умные, компетентные, грамотные или не очень. Всё зависит от интеллектуального и культурного уровня пользователя, его знаний в том или ином вопросе. Нет ничего удивительного и предосудительного в том, что человек с профильным гражданским образованием, служивший срочную танкистом или сапёром, а то и не служивший вовсе, пишет спорные посты, касающиеся узкоспециализированных тем: боевой авиации, систем противовоздушной обороны, флота или ракетных войск стратегического назначения. К счастью, на сайт нередко заходят профессионалы, отдавшие большую часть своей жизни военной службе, оборонной промышленности и науке, которые, естественно, не разглашая закрытых данных, могут поправить тех, кто допускает ошибочные высказывания. Совсем по-другому дело обстоит с постоянными авторами «Военного обозрения». На мой взгляд, совершенно недопустимо, когда некоторые авторы, не являясь специалистами в какой-то области, очень недобросовестно относятся к сбору материала, что в итоге ведёт к появлению публикаций, содержащих искаженную информацию. Безусловно, каждый может допустить ошибку, но когда вся статья является «ошибкой» и формирует у малокомпетентного читателя ложное представление по какому-то вопросу – это наносит огромный ущерб репутации сайта. Например, какое-то время назад из публикации автора, регулярно пишущего для «Военного обозрения», я с удивлением узнал, что истребитель Су-27П в наших ВВС появился позже, чем Су-30. Этот же в целом неплохой автор, публикующий около сотни статей в год, которые имеют большое количество просмотров, вдруг взялся описывать боевое применение ЗРК семейства С-75 и зарубежные варианты этого комплекса. В результате читатели имели удовольствие прочесть такое: даже в 60-е годы ликвидация ЗРК была серьезным заданием. Достаточно вспомнить американский черный день 27 июля 1965 года, когда группа F-105 на малой высоте, вне расчетной видимости радаров С-75, подошла к району, где уже были сбиты три «Фантома». Но вместо С-75 обнаружили засаду из большого количества автоматических пушек… Или такое: копия С-75 – это не С-75, ракета там модернизированная изо всех сил иранским ВПК и отличается от советской, как снаряд БМ-13 «Катюша» отличается от снаряда БМ-21 «Град». Хотя информации о боевом применении СА-75М (во Вьетнаме были именно эти комплексы) и С-75 различных модификаций, а также об иностранных копиях «семьдесятпятки» в Сети много, автор цитируемых строк не посчитал нужным поработать с серьёзными источниками, и сегодня я вынужден ещё раз вернуться к описанию создания и эксплуатации СА-75 и С-75, а также вспомнить про зарубежные варианты этих ЗРК. Предпосылки для создания ЗРК С-75 Первой советской зенитной ракетной системой являлась С-25 «Беркут». Эта многоканальная стационарная ЗРС была в 1955 году развёрнута вокруг Москвы, но в силу высокой стоимости строительства и эксплуатации было абсолютно нереально с её помощью прикрыть все важные объекты на территории СССР. После принятия на вооружение ЗРС С-25 вполне закономерно встал вопрос о создании одноканального по цели, но гораздо более дешевого комплекса, обладающего возможностью менять позицию и пригодного для массового развертывания без строительства капитальных железобетонных сооружений. Применение перевозимых ЗРК позволяло решать ряд новых тактических задач, например, осуществлять выход из-под удара противника путем смены позиции, действовать из засад, выдвигать резервные комплексы взамен выведенных из строя, что было недоступно для стационарного С-25. ЗРК 10-см диапазона СА-75 и СА-75М Создание нового зенитного ракетного комплекса было поручено конструкторскому бюро под руководством А. А. Расплетина (КБ-1, входившее в состав Министерства среднего машиностроения). Эта организация вела работы по созданию системы в целом, бортовой аппаратуры ракеты, приемника команд управления, ответчика, бортовых антенн, автопилота, рулевых машин, а также станции наведения ракет, размещенной на автомобильном шасси. Проектированием станции наведения ракет (СНР) в составе КБ-1 занималась группа под руководством С. П. Заворотищева и В. Д. Селезнева. Создание управляемой зенитной ракеты (ЗУР) поручили ОКБ-2 под руководством П. Д. Грушина. Разработкой твердотопливного двигателя занимались специалисты КБ-2 завода № 81 под руководством И. И. Картукова. Маршевый жидкостный двигатель спроектировали в ОКБ-5, которым руководили A. M. Исаев и Д. Д. Севрук. Пусковая установка СМ-63 была создана в ЦКБ-34 под руководством главного конструктора Б. С. Коробова. В ГСКБ разработали транспортно-заряжающую машину ПР-11. Для наведения радиокомандной ЗУР на цель было решено использовать метод «половинного спрямления», что позволяло строить и выбирать наиболее оптимальные траектории полета ракеты. В качестве вспомогательного также применялся метод «трехточки». В процессе проектирования мобильного комплекса широко использовались наработки и инженерные решения, найденные при создании С-25, в том числе и нереализованные в стационарном ЗРК. Трехканальное исполнение контура наведения ракет обеспечивало возможность одновременного обстрела цели тремя ЗУР. Радиолокационное сопровождение ракеты велось по сигналу бортового радиоответчика в автоматическом режиме по всем координатам. Первая зенитная ракета, известная под несекретным обозначением как 1Д (В-750), имела нормальную аэродинамическую схему и две ступени: маршевую – с жидкостным реактивным двигателем и стартовую – с твердотопливным разгонным двигателем. Отделяющаяся стартовая ступень, работавшая 4,5 секунды, обеспечивала разгон ракеты и уверенный пуск с наклонного старта. Время работы маршевого двигателя определялось ёмкостью баков с горючим и окислителем и составляло около 25 секунд.  Зенитная ракета 1Д В дальнейшем в составе серийных «семьдесятпяток» 6-см и 10-см диапазонов применялись ракеты нескольких модификаций с улучшенными ТТХ, но все они сохранили базовую компоновку и внешне почти не отличались. Цельноповоротные рули для управления по тангажу, рысканию и крену расположены в хвостовой части маршевой ступени, элероны для управления по крену на участке полета со стартовым ускорителем – на стартовом ускорителе в одной плоскости. Для уменьшения продольной статической устойчивости в носовой части ракеты имеются дестабилизаторы трапециевидной формы – на ракетах ранних модификаций и треугольной – на ракетах поздних серий. На «семьдесятпятках» поздних вариантов для увеличения дальности стрельбы ракета наводилась на цель и на пассивном участке после выработки топлива. Подрыв боевой части производится по сигналу от радиовзрывателя или по команде наземной станции наведения при подлете к цели. Самоликвидация ракеты осуществляется по времени полета.  Зенитная ракета 1Д на пусковой установке Выбор маршевого жидкостного реактивного двигателя, работавшего на горючем ТГ-02 (смесь ксилидинов и триэтиламина) и окислителе АК-20 (азотная кислота, насыщенная оксидами азота), был обусловлен тем, что в СССР в то время не имелось рецептур твёрдого топлива, способных обеспечить требуемую дальность стрельбы. Использование ЖРД позволяло при ограниченной стартовой массе достигнуть высокой средней скорости на траектории и обеспечить наклонный старт ракеты, соответствующий скорейшему выведению ракеты в направлении на цель. Помимо горючего и окислителя, на борту ракеты находился бак для инициирующей жидкости ОТ-155 (изопропилнитрат), которая при разложении раскручивала турбонасосный агрегат, подававший компоненты топлива. Ракета В-750 оказалась почти вдвое легче, чем ЗУР комплекса С-25 при практически одинаковой досягаемости по дальности и высоте. Однако при этом В-750 несла менее мощную боевую часть. Проект ЗРК, получавшего наименование С-75, был готов в середине 1954 года. Летные испытания ракеты Д-1 начались в апреле 1955 года.  Старт ракеты 1Д Программа создания массового мобильного ЗРК имела высокий приоритет, в связи с чем полигонные испытания и доводка элементов комплекса шли высокими темпами. В 1950-е годы в воздушное пространство СССР часто вторгались иностранные самолёты, и советское военно-политическое руководство торопило конструкторов и испытателей. Однако создание ЗРК С-75 с первоначально заданными характеристиками сдерживалось неготовностью необходимой элементной базы. Электровакуумные приборы для 6-см диапазона еще только разрабатывались и осваивались промышленностью. Также буксовало создание аппаратуры селекции движущихся целей. Поэтому для своевременной сборки и наладки станции наведения ракет было решено делать её упрощённый вариант с использованием магнетрона 10-см диапазона (диапазон «В»). Аппаратура наведения 10-см диапазона имела примерно в 1,5 раза худшую точность, чем 6-см диапазона, и легче подавлялась помехами, но в связи с острой потребностью в мобильном ЗРК средней дальности разработчики вынуждено на это пошли. Также были снижены требования по зоне поражения: дальность – до 29 км, высота – от 3 до 22 км. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР № 1382/638 от 11 декабря ЗРК СА-75 «Двина» со станцией наведения РСНА-75, работавшей в 10-см диапазоне, был принят на вооружение, и началось его серийное производство. Новый комплекс мог бороться с фронтовыми и стратегическими бомбардировщиками и разведывательными самолётами, летящими с дозвуковой или умеренной сверхзвуковой скоростью на средних и больших высотах. В 1957 году промышленности удалось изготовить 30 зенитных ракетных комплексов и 621 ракету. Состав средств управления и наведения первого ЗРК СА-75 «Двина» был далёк от оптимального. Все элементы были установлены на автомобильном шасси (фургоны на шасси автомобиля ЗиС-150), артиллерийской повозке КЗУ-16 (антенный пост) или на специальном колесном шасси со съемными ходами (пусковые установки). На полное развёртывание всех элементов ЗРК СА-75 уходило около 5 часов. Для монтажа и демонтажа антенных устройств нужны были подъёмные краны, а для перевозки – специальные прицепы. Размещение аппаратуры в многочисленных кабинах и на антенном посту требовало длительной стыковки-отстыковки большого числа кабельных соединений. В ракетной батарее имелось шесть пусковых установок СМ-63-I и до 12 транспортно-заряжающих машин ПР-11 и средства их буксировки. Шесть пусковых установок, задействованных в составе ракетной батареи, располагались на удалении 50–75 м от станции наведения ракет. Между пусковыми установками имелись дороги для транспортно заряжающих машин (ТЗМ). После окончания периода опытной эксплуатации для строевого зенитного ракетного дивизиона (зрдн) был принят следующий порядок использования ЗУР: на огневой позиции в состоянии окончательной готовности находилось 6 ракет и до 18 ЗУР на ТЗМ в состоянии промежуточной готовности (без заправки окислителем), ещё 18 боевых и 2 учебных ЗУР имелись в хранилище. Такая же схема впоследствии применялась на комплексах поздних модификаций.  В режиме кругового или секторного обзора станция наведения ракет могла осуществлять самостоятельный поиск цели, но скорость сканирования воздушного пространства была низкой. В связи с этим при работе в составе централизованной системы ПВО осуществлялось внешнее целеуказание с КП полка или бригады. При ведении дивизионом самостоятельных боевых действий ему придавались РЛС разведки и целеуказания П-12 «Енисей» и радиовысотомер ПРВ-10. Поскольку 6-см вариант станции наведения был ещё не готов, продолжилось совершенствование ЗРК СА-75. Основными направлениями модернизации стало улучшение эксплуатационной надёжности и рост досягаемости по высоте до 25 км. При этом дальняя граница зоны поражения была доведена до 29 км. Увеличение высотности и дальности стало возможным за счёт повышения тяги маршевого ЖРД с 2 650 до 3 100 кг. «Высотный» вариант ракеты 10-см диапазона получил обозначение 11Д (В-750В). Также был создан трехкабинный вариант комплекса. Кабину «П» оставили без изменений. Остальное оборудование было смонтировано в кабинах, размещенных на двух автомобильных прицепах. Для доставки ракет к пусковым установкам применялись ТЗМ ПР-11АМ с тягачами ЗИЛ-157КВ.  Транспортно-заряжающие машины ПР-11АМ с тягачами ЗИЛ-157КВ После того как началось серийное производство ЗРК С-75 «Десна» со станцией наведения, работавшей в 6-см диапазоне, выпуск модернизированных CA-75M и СА-75МК со станцией наведения ракет РСН-75МА в трехкабинном варианте осуществлялся только для поставок в другие страны. Советское руководство, желая сохранить информацию о новом ЗРК в тайне, какое-то время намерено ограничивало продажу за рубеж комплексов 6-см диапазона, имевших улучшенные характеристики.  Антенный пост станции наведения ЗРК СА-75М ЗРК CA-75M/МК «Двина» до конца 1960-х строились на экспорт и в то время пользовались популярностью у иностранных заказчиков. Забегая вперёд, хочу сказать, что именно CA-75M «Двина» с ЗУР В-750В, а не С-75М «Волга» со станцией наведения 6-см диапазона и ракетами В-750ВН применялся против американской авиации во Вьетнаме.  Ракета В-750В, применявшаяся в годы вьетнамской войны в составе ЗРК СА-75М на пусковой установке в Музее авиации в Ханое Почему в ДРВ не поставлялись более помехозащищённые и точные комплексы 6-см диапазона, будет сказано во второй части обзора, посвященного боевому применению ЗРК СА-75М, С-75М и С-75М3. ЗРК CA-75M и СА-75МК (коммерческий для несоциалистических стран) незначительно отличались между собой составом оборудования и исполнением. При поставках комплексов за рубеж учитывались климатические условия страны-заказчика. В СССР ЗРК СА-75 со станциями 10-см диапазона служили до начала 1970-х. В ряде стран Восточной Европы CA-75M эксплуатировались до начала 1990-х. Последний комплекс СА-75МК в Индии сняли с позиции в начале 2000-х. У читателя, дошедшего до этого места, может возникнуть вопрос, а какая всё-таки разница между ЗРК СА-75 и С-75, если они имели практически одинаковый внешний облик и методику применения? Почему эти комплексы путают между собой? А всё потому, что говорить, что между ЗРК семейств СА-75 и С-75 нет особой разницы – это примерно то же, как утверждать, что нет разницы между автоматами АК-47 и АК-74. Внешне эти образцы схожи, но имеют очень разные характеристики, отличаются конструктивно и технологией изготовления. ЗРК 6-см диапазона С-75 После принятия на вооружение ЗРК СА-75 продолжились работы по созданию комплекса со средствами 6-см диапазона (диапазон «Н»). Постановлением СМ СССР № 561-290 от 22 мая 1959 года и Приказом МО СССР № 0056 комплекс С-75 «Десна» с «высотной» ракетой В-750ВН (13Д) был принят на вооружение. При создании С-75 учитывался опыт эксплуатации СА-75 и наработки, внедрённые в модернизированном СА-75М. При создании серийного образца ЗРК С-75 был реализован трехкабинный вариант с размещением аппаратуры индикаторной и аппаратной кабин не в кузовах автомобилей ЗИЛ-150 (ЗИЛ-151), а на прицепах. Кабины на автомобильных прицепах были просторнее тесных аппаратных на автомобильных шасси, что и позволило сократить число кабин. Также существенным изменениям подверглась аппаратная часть передающей кабины «П», заново были спроектированы кабины «У» и «А». Станция наведения получила систему селекции движущихся целей, что существенно облегчило поиск маловысотных целей и работу в условиях постановки противником пассивных помех. Для борьбы с активными помехами была введена автоматизированная перестройка частоты радиолокатора наведения. В состав аппаратуры станции наведения был внедрён прибор пуска АПП-75, автоматизировавший выработку разрешения на пуск ЗУР в зависимости от параметров траектории полета цели при ее подходе к зоне поражения. В ходе серийного производства ЗУР В-750ВН последовательно совершенствовалась в части повышения надёжности и эффективности. В 1964 году с целью увеличения вероятности поражения цели был внедрён новый импульсный радиовзрыватель и более эффективная боевая часть массой 191 кг. За счёт сохранения управляемости ракеты на пассивном участке траектории дальность удалось довести до 34 км, потолок остался прежним. В составе ЗРК С-75 «Десна» использовались пусковые установки СМ-63-I и СМ-63-II, а также ТЗМ ПР-11БМ (на базе специального полуприцепа и автомобиля-тягача ЗИЛ-151КВ). Фактически именно ЗРК С-75 «Десна» стал по-настоящему массовым в Войсках ПВО. Запуск этого комплекса в серийное производство позволил приступить к массовому развертыванию зенитных ракетных комплексов в различных частях СССР и прикрыть значительную территорию страны от вражеских бомбардировщиков и высотных разведчиков. Ещё до принятия на вооружение ЗРК С-75 «Десна» начались работы по модернизированному варианту С-75М «Волхов». При его создании в станцию наведения внедрили ряд новшеств.  Для повышения помехозащищенности и увеличения дальности обнаружения целей без увеличения мощности передатчика было решено использовать две дополнительные параболические антенны зондирующего цель «узкого луча». Одновременно для создания помехоустойчивой радиокомандной системы управления совершенствовалась аппаратная часть СНР, построенная на новой элементной базе. В состав радиотехнической батареи С-75М вошли кабины ПВ, УВ и АВ, заменившие кабины П, У и В комплекса С-75. Новый состав аппаратуры станции наведения ракет РСН-75В позволял вести обстрел целей в условиях применения противником пассивных и активных помех. Благодаря использованию новой ЗУР 20Д (В-755) удалось увеличить дальность стрельбы и потолок. ЗРК С-75М обеспечивал поражение целей, летящих со скоростью до 2 300 км/ч, в диапазоне высот от 3 до 30 км на дальности от 12 до 40 км. Дальность стрельбы по дрейфующим аэростатам была доведена до 43 км. Зенитные ракетные комплексы С-75М могли вести стрельбу по наземным и надводным целям, не закрытым местными предметами или рельефом местности, на дальностях от 10 до 25 км.  Хотя внешне ракета В-755 по сравнению с предыдущими модификациями практически не изменилась, на ней произошла замена большей части систем и агрегатов. Был внедрён помехоустойчивый радиовзрыватель, адаптированные к новой станции наведения блоки бортовой аппаратуры радиоуправления и радиовизирования, новый автопилот, усовершенствованный ЖРД с регулируемой тягой и более мощный стартовый ускоритель. Последнее определило необходимость проектирования пусковой установки, способной выдержать большее воздействие струи продуктов сгорания. Повышение надежности ракеты достигалось за счёт использованием ампулизированных топливных баков. ЗУР В-755 оснащались боевой частью массой 196 кг с готовыми поражающими элементами, полученными из отходов шарикоподшипникового производства. Пусковая установка СМ-90 с регулируемым углом наклона оснащалась синхронно-следящим приводом. При старте ракеты используется газоотражатель, прижимающийся к грунту газовой струей стартового двигателя. Пусковые установки, поставленные на отделяемые колесные хода, при смене позиции буксировались автомобилями КрАЗ-214 по шоссе со скоростью до 40 км/ч.  Для обеспечения автономных действий дивизиону придавалась станция разведки и целеуказания П-12М «Десерт» (позднее РЛС П-18) и радиовысотомер. Кабина связи и сопряжения 5Ф20 позволяла осуществлять работу станции наведения ракет в режиме приема целеуказаний от автоматизированной системы управления огнем ракетных комплексов АСУРК-1. Таким образом, обеспечивалась передача данных о координатах цели и наведение СНР на выбранную цель с командного пункта части или соединения ЗРВ. Автоматизированная система могла одновременно руководить боевой работой 12 дивизионов. Уже после принятия комплекса на вооружение была осуществлена доработка аппаратуры наведения ракет, позволившая уменьшить минимальную высоту поражения до 1 км. Комплекс С-75М с ракетой В-755 был принят на вооружение Войск ПВО страны Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 20 апреля 1961 года № 356-130 и Приказом МО СССР № 0054. Однако серийные поставки начались только через год. Фактически создание С-75М «Волхов» придало ЗРК этого семейства законченный вид. В дальнейшем осуществлялось внедрение новых ЗУР, велось совершенствование станции наведения, в состав модернизированных комплексов вводились дополнительные элементы и обновлённые транспортно-заряжающие машины. Но кардинально технический облик не менялся. После начала серийного производства нового ЗРК часть имевшихся в войсках комплексов С-75 «Десна» была модернизирована до уровня С-75М «Волхов», что позволило поднять их боевые характеристики и продлить срок службы. В середине 1960-х в боекомплект ЗРК С-75М ввели ракету 15Д (В-760) со «специальной» боевой частью, предназначенную для уничтожения групповых целей в условиях сильных помех. От ЗУР В-755 ракета В-760 внешне отличалась головной частью и отсутствием дестабилизаторов.  ЗУР В-760, подключенная к контрольно-проверочной аппаратуре В дивизионах, подготовленных для применения ЗУР В-760, имелись специальные контрольно-измерительные и транспортные машины и специалисты соответствующей квалификации.  Надежность ракеты В-760 обеспечивалась двумя комплектами бортовой аппаратуры радиоуправления и радиовизирования. Для предотвращения срабатывания боевой части от случайных и ложных сигналов, на борту не имелось радиовзрывателя, а подрыв боеголовки производился по команде, передаваемой на борт ракеты со станции наведения ракет.  Транспортировка ЗУР В-760 Для транспортировки ракет В-760 была спроектирована ТЗМ ПР-11ДА с блоком обогрева боевой части. Также строились специальные хранилища с системой термостабилизации и осушения воздуха. Для надежного наведения ракеты с СБЧ в условиях сложной помеховой обстановки и точного определения дальности до цели в состав дивизионов, имевших ЗУР В-760, был введён радиодальномер РД-75 «Амазонка».  Радиодальномер, работавший на частотах 760–1 200 МГц, имел возможность скачкообразно менять рабочую частоту при попытке противника поставить активную помеху. Наведение антенн радиодальномера по азимуту и углу места в направлении на цель осуществлялось с использованием синхронной связи с антенным постом СНР. Радиодальномер РД-75 считался секретным и за рубеж не поставлялся. На следующей модификации С-75М1 «Волхов» была внедрена улучшенная станция наведения РСН-75В1, модернизированный антенный пост П1В, усовершенствованная пусковая установка СМ-90 с новым электросиловым приводом. На ЗРК С-75М2 «Волхов», принятом на вооружение в 1971 году, за счёт введения новой зенитной ракеты 5Я23 (В-759) удалось добиться существенного прироста боевых характеристик.  Ракета В-759 на пусковой установке СМ-90 Длина ЗУР В-759 составляла 10,91 м. В полностью снаряженном и заправленном виде ракета весила 2 406 кг. На неё могли устанавливаться два типа боевых частей: массой 201 кг (90 кг взрывчатки) – с готовыми осколками в виде усеченной пирамиды и массой 197 кг (90 кг взрывчатки) – с шариковыми поражающими элементами. С этой ЗУР была обеспечена зона поражения: по дальности 6–56 км, по высоте – 0,1–30 км. Максимальная скорость поражаемой цели – 3 600 км/ч. В 1975 году началось серийное строительство самой массовой поздней модификации семейства С-75 – ЗРК С-75М3 «Волхов». В этом комплексе была устранена большая часть замечаний, выявленных в ходе эксплуатации предыдущих вариантов, и существенно повышена надёжность электронных блоков. Доработанный вариант антенного поста получил обозначение ПЗВ. Для подавления отметок шумовых помех на индикаторах СНР в состав аппаратуры введен фильтр шумов.  Станцию наведения этого комплекса оснастили телевизионно-оптическим визиром (ТОВ), с введением канала оптического сопровождения цели, что позволило в условиях визуального наблюдения воздушной цели вести ее сопровождение и обстрел без использования радиолокационных средств ЗРК в режиме излучения.  Комплекс С-75М3 с доработанной станцией наведения стал своего рода эталоном. Дальность обнаружения и устойчивого сопровождения цели зависит от типа цели, высоты ее полета и режима работы СНР. Бомбардировщик Ил-28, летящий на средней высоте (10–12 км), СНР-75М3 могла обнаружить на дальности 110–150 км, истребитель МиГ-17 – на дальности 75–110 км. Устойчивое сопровождение бомбардировщика обеспечивалось с 90–120 км, истребителей – с 60–70 км. В боекомплект ввели новую ЗУР 5В29 (В-760В) со специальной боевой частью с соответствующим оборудованием системы управления и наведения. Ракета В-760В имела расширенную зону поражения (по сравнению с ракетой В-760) вплоть до предельно малых высот, что предопределяло ряд особенностей применения и позволяло наносить удары по наземным целям. Запуск ракеты В-760В был возможен только после получения специальной санкции от вышестоящего командования. Для исключения несанкционированного пуска ракеты В-760В в цепи пуска имелась кодовая фишка «Разрешение-Запрет» на передней панели блока И-62В. При получении санкции с КП полка (бригады) командир дивизиона устанавливал кодовую фишку в положение «Разрешение».  Транспортно-заряжающая машина ПР-11ДА с тягачом ЗИЛ-131В Расширение номенклатуры ракет (в том числе и со «специальной БЧ») потребовало ведение новой ТЗМ ПР-11ДА, обеспечивавшей возможность проведения работ с ЗУР В-750ВН, В-755, В-759, В-760 и В-760В. В ноябре 1978 года завершились испытания ЗРК С-75М4 «Волхов» со станцией наведения, имевшую новую конструкцию антенн «узкого» луча и получившую ряд доработок для повышения помехозащищённости. В состав комплекса ввели аппаратуру «Дублер» с выносными имитаторами СНР-75. Однако в связи с принятием на вооружение ЗРС С-300ПТ комплекс С-75М4 массово не строился, и новшества, полученные при его создании, в ходе капитальных ремонтов внедрялись на ранних вариантах, что позволило нарастить их боевой потенциал и продлить срок службы. Для экспортных поставок были созданы модификации С-75М/М1/М2/М3 «Волга», в основном отличавшиеся от комплексов, эксплуатировавшихся в Войсках ПВО СССР аппаратурой управления и государственного опознавания и климатическим исполнением. В части боевых характеристик (по помехозащищённости, зоне поражения и огневой производительности) экспортные варианты не отличались от соответствующих комплексов, предназначенных «для внутреннего потребления».  Как следует из рассекреченных архивов советской эпохи, за рубеж поставлялись ЗРК модификаций С-75М и С-75М3. Впоследствии часть С-75М, эксплуатировавшихся в дружественных странах, поэтапно дорабатывалась до уровня поздних модификаций. Этим занимались выездные бригады советских специалистов, а в ряде государств были построены предприятия по ремонту и модернизации комплексов этого семейства. Зарубежные копии ЗРК СА-75 и С-75 В 1958–1959 гг. СССР поставил в КНР пять боевых и один технический дивизион СА-75 «Двина». В 1960-е годы китайские специалисты методом копирования на базе советского СА-75 создали противовоздушный комплекс НQ-1, станция наведения которого также работала в 10-см частотном диапазоне. Но социально-политические изменения в КНР, инициированные руководством ЦК КПК, и разрыв военно-технического сотрудничества с СССР привели к невозможности выпуска заметных объёмов высокотехнологичной продукции и не позволили добиться приемлемого уровня надёжности и боевой эффективности, в связи с чем ЗРК НQ-1 в Китае построили немного. Новый толчок в развитии китайских противовоздушных комплексов случился в конце 1960-х после начала поставок через китайскую территорию в ДРВ ЗРК СА-75М «Двина». В ходе транспортировки по китайской железной дороге часть советских ЗРК «потерялась». Понимая, что существует риск утраты критически важных оборонных технологий, советское руководство не поставляло во Вьетнам С-75М с СНР 6-см диапазона. Тем не менее китайцам удалось существенно продвинуться в части совершенствования собственных систем ПВО, скопировав ряд элементов новой для них ЗУР В-750В, и создать новый ЗРК HQ-2. Однако из-за низкого качества сборки и огрехов в технологии изготовления комплексы этого типа поначалу имели неудовлетворительный коэффициент боевой готовности. По данным американской разведки, приблизительно четверть от общего количества ЗРК HQ-2, имевшихся в войсках, была неисправна и не могла выполнять боевую задачу. В 1978 году в КНР был принят на вооружение ЗРК HQ-2А. Помимо повышения надёжности, дальность стрельбы удалось довести до 34 км, а потолок до 27 км. Фактически ЗРК HQ-2А соответствовал «семьдесятпяткам», созданным в СССР в начале 1960-х. Можно напомнить, что ЗРК С-75М3 «Волхов» с ЗУР В-759 (5Я23), принятый на вооружение в 1975 году, имел максимальную дальность стрельбы более 50 км и досягаемость по высоте 30 км. Во второй половине 1970-х стало очевидно, что развитие ЗРК семейства HQ-2 в КНР забуксовало. У китайских специалистов имелось понимание, как можно повысить лётные характеристики ракеты и улучшить эффективность комплекса в целом. Однако недостаточно развитая конструкторская школа, отсутствие необходимого опыта, а также слабая научная, лабораторная и производственная база препятствовали быстрому прогрессу в этой области, и для сохранения необходимых темпов совершенствования китайских систем ПВО был продолжен путь воровства советских секретов. После того, как Египет заключил мирный договор с Израилем, и произошло военно-политическое сближение между Пекином и Вашингтоном, китайская разведка получила доступ к египетским С-75М «Волга» с ракетами В-755 и к подробной технической документации, имевшейся на ремонтном предприятии в Каире. После знакомства с ЗРК С-75М развитие китайских систем ПВО получило новый импульс. В середине 1980-х на вооружение НОАК поступил ЗРК HQ-2В, во многом заимствовавший технические решения советского С-75М. Для данной модификации была разработана более помехозащищённая станция наведения, а дальность стрельбы удалось довести до 40 км.  ЗУР китайского комплекса HQ-2В На ракете массой 2 330 кг использована усовершенствованная аппаратура радиоуправления и радиовизирования, новые автопилот, радиовзрыватель, боевая часть с готовыми поражающими элементами, жидкостный ракетный двигатель регулируемой тяги и более мощный стартовый ускоритель. Однако по дальности поражения целей HQ-2В по-прежнему существенно уступал советскому ЗРК С-75М3. Во второй половине 1980-х был создан ЗРК HQ-2J. Согласно информации, озвученной на международных выставках вооружений, вероятность поражения одной ЗУР, при отсутствии организованных помех, у этого комплекса составляет 92 %. Благодаря внедрению в состав СНР SJ-202В дополнительного целевого канала, в рабочем секторе радиолокатора наведения появилась возможность одновременно производить обстрел двух целей с наведением на них четырех ракет. Но по дальности стрельбы к советской ЗУР В-759 приблизиться не удалось.  Совершенствование ЗРК HQ-2 в КНР окончательно прекратилось в конце 1990-х после того, как китайские эксперты пришли к выводу, что противовоздушные комплексы с ракетами и аппаратурой наведения, построенные на основе технических решений конца 1950-х годов, безнадёжно устарели. В первой половине 1980-х, в связи с выработкой ресурса, часть китайских зенитных ракет, использовавшихся в составе ЗРК HQ-2 переделали в оперативно-тактические. В рамках ОКР «Проект 8610» на базе ЗУР была создана баллистическая ракета DF-7 (Dongfeng-7) с дальностью пуска до 200 км. За счёт использования компактной инерциальной системы наведения удалось освободить дополнительный внутренний объём и установить более мощную осколочно-фугасную боевую часть. Разгонные характеристики ракеты возросли за счёт применения мощного твердотопливного ускорителя первой ступени. Судя по всему, ОТР DF-7 в очень незначительном количестве использовалась в НОАК, а большая часть устаревших ракет ЗРК HQ-2 была расстреляна на полигонах во время контрольно-учебных пусков или переоборудована в воздушные мишени. Согласно сведениям, опубликованным в западных источниках, оперативно-тактические ракеты DF-7 под обозначением М-7 экспортировались в КНДР, Пакистан и Иран. По мнению экспертов, в эти страны главным образом передавались даже не сами ракеты, а техническая документация и на определённом этапе некоторые детали, позволяющие быстро переделать имеющиеся ЗУР в ОТР. При китайской и французской поддержке Египет модернизировал часть своих ЗРК С-75М «Волга» и наладил для них выпуск собственных ракет. Модернизированная версия египетской «семьдесятпятки» известна как Tayir as Sabah («Утренняя птица»). По основным характеристикам она примерно соответствует С-75М3, но не имеет ТОВ. В годы ирано-иракской войны Китай вместе с другим вооружением поставлял ЗРК НQ-2А/В в Иран. Сотрудничество оказалось взаимовыгодным. Иран получил доступ, пусть и к не самому современному, но вполне боеспособному оружию, а в Китай, испытывавший в начале 1980-х значительные экономические трудности, в качестве оплаты за поставленные технику, вооружение и боеприпасы велись поставки иранской нефти по льготной цене. После окончания ирано-иракской войны военно-техническое сотрудничество ИРИ с КНР в сфере ПВО продолжилось. Благодаря китайской поддержке во второй половине 1990-х в Иране началось собственное производство зенитных ракет Sayyad-1(копия ЗУР НQ-2В), предназначенных для использования в составе китайских ЗРК.  По неподтверждённым данным, дальность стрельбы модернизированных иранских ракет удалось довести до 50 км, но и в этом случае утверждение, что иранская ракета отличается от советской, как снаряд БМ-13 «Катюша» отличается от снаряда БМ-21 «Град», мягко говоря, не вполне корректно, так как превзойти по дальности советскую ЗУР В-759 не удалось. В иранских СМИ публиковалась информация, что часть модернизированных зенитных ракет, в XXI веке была оснащена охлаждаемой ИК ГСН, которая задействуется на конечном участке траектории, что увеличивает вероятность поражения цели. Таким образом, иранцы попытались компенсировать крайнюю уязвимость одноканальной радиокомандной аппаратуры наведения Sayyad-1 к современным системам РЭБ. Следующая публикация этого цикла будет посвящена службе и боевому применению ЗРК СА-75, СА-75М, С-75М и С-75М3, а также их зарубежных аналогов. Продолжение следует… |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| ПВО |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Советские, иностранные и импровизированные: мины украинских формирований | ezup | Мины | 0 | 03.02.2023 12:24 |

| Средний танк Т-IV Panzerkampfwagen IV (PzKpfw IV, также Pz. IV), Sd.Kfz.161 | ezup | Бронетехника Германии | 0 | 26.08.2018 13:02 |

| Советские копии западных авто XX века... | ezup | Авто-Мото | 0 | 31.10.2013 23:52 |

| Кола также разрушает зубы, как серьезные наркотики | ezup | Полезное | 0 | 22.06.2013 16:10 |

| Правда ли что употребление яиц также вредно, как и курение? | ezup | Питание и наше здоровье | 5 | 08.10.2012 21:00 |

Линейный вид

Линейный вид