RUFOR.ORG

»

Очень колючий «Кактус»: проект динамической защиты, ушедший в небытие вместе с «Чёрным орлом»

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

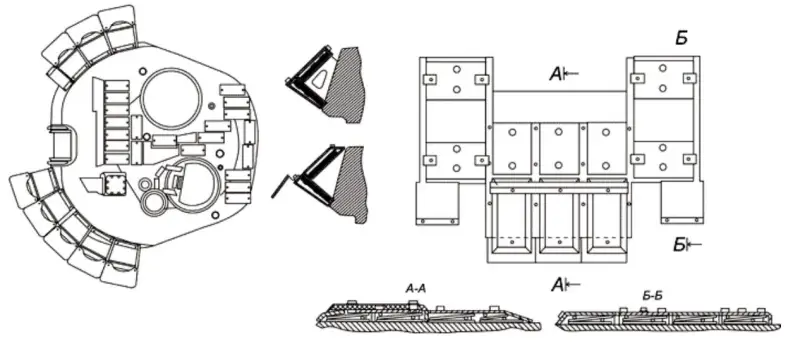

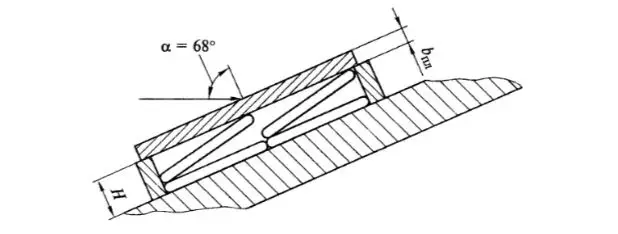

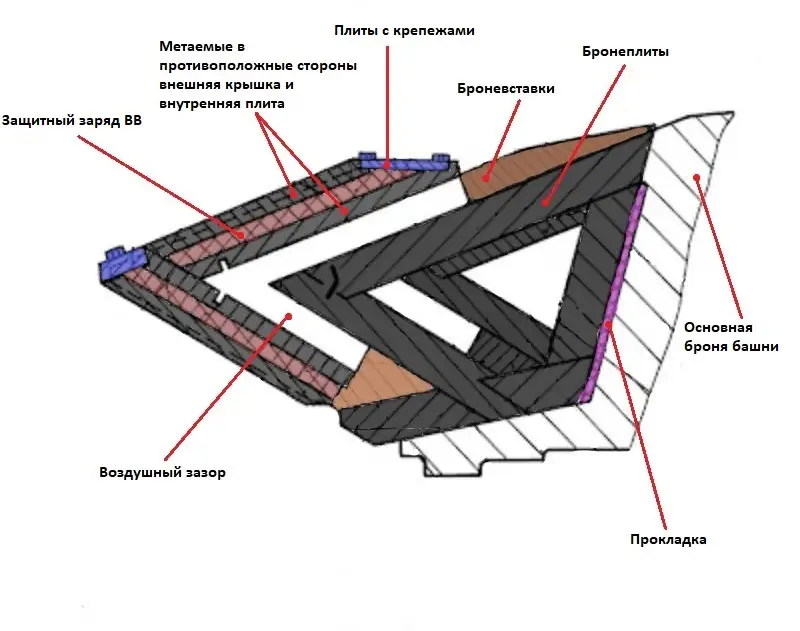

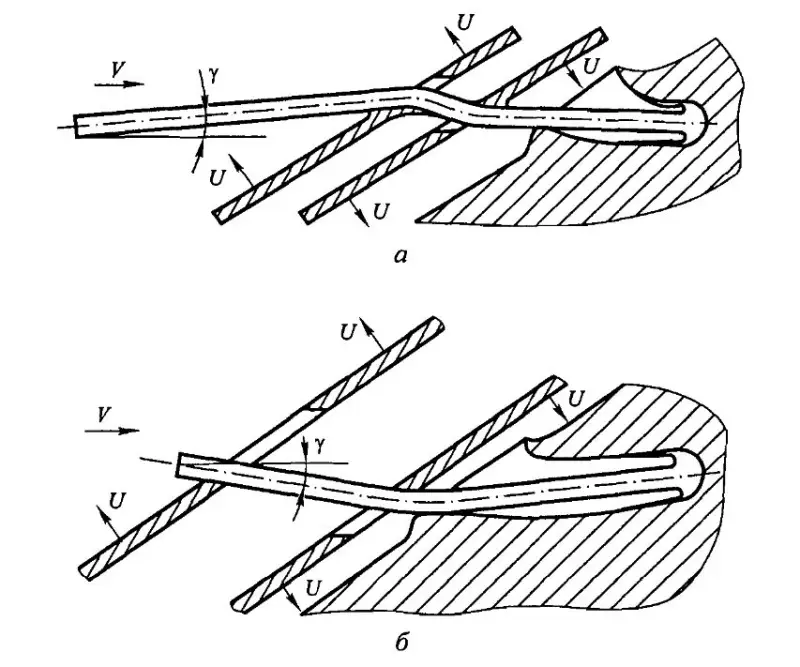

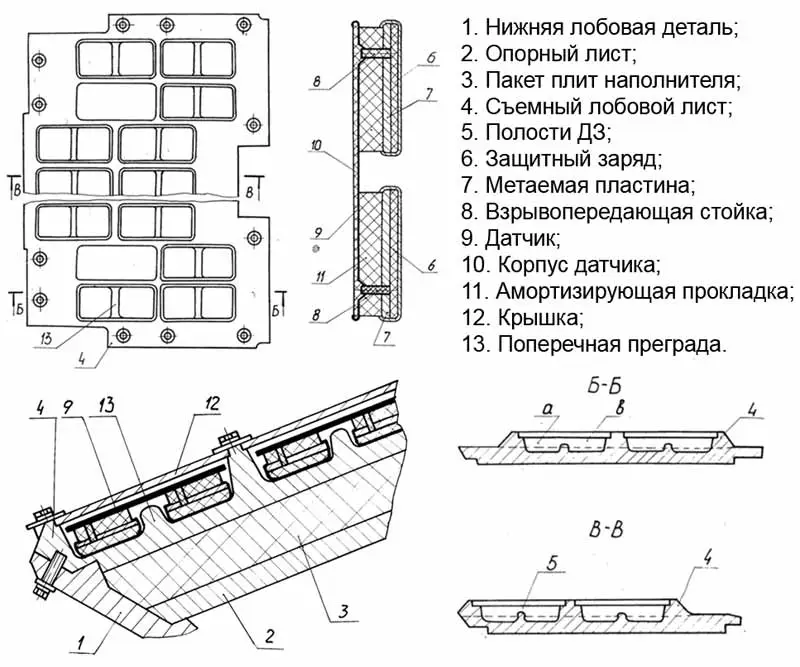

С тех пор, как широкой общественности впервые был представлен ходовой макет перспективного танка «Чёрный орёл» от омского «Трансмаша», прошло больше четверти века. За это время машине, так и не пошедшей в производство, было посвящено множество публикаций, описывающих её оригинальную компоновку, бронирование и электронику. Однако один момент зачастую упускается из виду. Он заключается в том, что «Орёл» стал демонстратором ещё одного изобретения омичей – модульной динамической защиты «Кактус», которая могла устанавливаться на любой танк советского типа после соответствующей доработки и должна была стать достойной заменой устаревшим комплексам «Контакт-5». Старый «Контакт-5» Начать, пожалуй, нужно с того, что «Кактус» – это разработка начала 1990-х годов, поэтому примерять её на сегодняшние реалии не стоит. В те времена о всяческих дронах-камикадзе, «царь-мангалах» и прочих атрибутах нынешних боевых действий ещё не догадывались. Зато прекрасно знали, что вполне классические угрозы по типу противотанковых ракет и подкалиберных снарядов имеют тенденцию к развитию. Как осознавали и то, что универсальная динамическая защита является препаратом первого выбора в деле повышения защищённости боевой техники. Однако комплексы «Контакт-5», как единственные представители «реактивной» брони данного типа, существовавшие в отечественном серийном производстве, требованиям по стойкости против кумулятивных и кинетических боеприпасов уже не соответствовали. Но обо всём по порядку. Да, если говорить в целом, то на момент принятия на вооружение в середине 80-х годов прошлого века, «Контакт-5» обладал весьма достойными характеристиками. Более того, для отечественных танков, имевших жесткие ограничения по массе и сравнительно скромные возможности по модернизации брони, динамическая защита вообще была хоть и запоздавшим, но чуть ли не революционным решением, позволявшим радикально усилить защищённость на поле боя.  Танк Т-72Б3 с динамической защитой «Контакт-5» В числовом выражении это усиление защищённости означало снижение бронепробиваемости моноблочных кумулятивных боеприпасов на 80% (может варьироваться от типа боеприпаса) и уменьшение проникающей способности бронебойных подкалиберных снарядов в среднем на 20%, хотя и этот показатель зависел от модели снаряда – от одних процент больше, от других, соответственно, меньше. Обеспечивалось это за счёт в общем-то достаточно простой конструкции блоков и секций «Контакта-5», устанавливаемых на броне танка. В их основе лежат элементы динамической защиты, состоящие из двух металлических пластин и прослойкой взрывчатого вещества между ними, прикрытые снаружи толстыми стальными крышками.  Схема установки «Контакт-5» на Т-80У Общий принцип работы «Контакта-5» тоже не отличается особой оригинальностью: в ходе попадания снаряда, в элементах динамической защиты возбуждается детонация взрывчатого вещества, приводящая к высокоскоростному метанию металлических пластин и крышки, пересекающих траекторию атакующего тела. В результате этого сердечник подкалиберного снаряда получает значительные повреждения, деформацию и изменение траектории, а кумулятивная струя подвергается разрывам и дестабилизации.  Базовое устройство универсальной динамической защиты (в т.ч. «Контакт-5») на верхней лобовой детали корпуса танка. Элементы динамической защиты со взрывчаткой закрывает толстая стальная крышка. Источник: издание «Защита танков» Тем не менее никаких перспектив на 1990-е и 2000-е годы этот комплекс фактически не имел. Связано это было в первую очередь с появлением и последующим широким распространением кумулятивных боеприпасов новой конструкции, легко преодолевающих динамическую защиту. Речь о тандемных ракетах и гранатах, несущих в себе два (бывает и три) кумулятивных заряда, один из которых – лидирующий – инициировал подрыв взрывчатки в блоке ДЗ, а второй – основной – с небольшой задержкой пробивал уже непосредственно саму броню танка. Кроме того, обоснованные опасения вызывала и стойкость «Контакта-5» против подкалиберных снарядов, которые могут появиться в будущем. Дело в том, что основное силовое воздействие на снаряд в его конструкции оказывает толстая стальная крышка, метаемая навстречу боеприпасу. Метод этот, конечно, рабочий, но обеспечивающий сравнительно небольшое снижение бронепробиваемости, которого вполне хватало для противодействия актуальным на середину 80-х годов урановым «ломам» типа М829 танков «Абрамс», пробивающим около 540 миллиметров стальной брони с 2 километров. Но с ростом могущества снарядов, обладающих массивными длинными сердечниками, рассчитывать на него не приходилось. Омский «Кактус» Каким же образом омские конструкторы попытались решить грядущие проблемы? Здесь важно заметить, что предлагаемый ими «Кактус» – это не из серии «повесил на танк новые блоки динамической защиты и поехал». Данный проект в полном своём объёме предполагал интеграцию модулей ДЗ прямо в броню модернизируемого танка. Иными словами, в ходе доработки машин советского образца предполагалось срезание внешних стальных массивов в лобовых частях корпуса и башни, замена броневого наполнителя на более актуальный и установка «взрывных» модулей. К сожалению, на какой состав должен был меняться этот самый броневой наполнитель, сказать трудно, но конструкция динамической защиты вполне известна.  Башенные модули динамической защиты «Кактус» на танке «Чёрный орёл» Для начала стоит обратить внимание на башенные блоки «Кактуса» – благо, что они сохранились на фотографиях ушедшего в прошлое «Чёрного орла». На вид, конечно, чем-то похожи на тот же «Контакт-5» благодаря клиновидной форме, но внутреннее оснащение их значительно отличается от привычных изделий советского периода, что можно заметить по приложенной ниже схеме.  Схема башенного модуля динамической защиты «Кактус» В обобщённом виде «взрывная» часть блока состоит из защитных зарядов с высокочувствительной взрывчаткой, перекрытых металлической внешней крышкой и внутренней плитой. Далее за ними следует воздушный зазор и ряд бронеплит, установленных под большим углом от вертикали. По сути, данное изделие реализует принцип «двунаправленного» или углового метания, когда в момент детонации взрывчатки в элементах ДЗ в движение приходят как внешняя металлическая крышка, так и внутренняя плита. Первая устремляется по направлению к атакующему снаряду, а вторая благодаря воздушному зазору отлетает в противоположную сторону – по ходу движения снаряда.  Воздействие разнонаправленного метания металлических пластин на деформируемый сердечник подкалиберного снаряда. Источник: «Частные вопросы конечной баллистики» Похожая механика заложена в известном ныне комплексе ДЗ «Реликт» – и это довольно хорошо работает против оперённых подкалиберных снарядов, поскольку метаемые им навстречу и вдогонку толстые стальные крышки/плиты оказывают более полноценное, чем только одна крышка «Контакта-5», воздействие на их корпус (сердечник), изгибая его, разрушая на фрагменты и меняя направление его траектории. Но если в «Реликте» после воздействия плит активная часть подкалиберного снаряда сразу внедряется в основную броню танка, то у «Кактуса» – нет.  После «взрывной» части блока повреждённому атакующему ударнику нужно преодолеть установленные под большим углом и фактически разнесённые бронеплиты, что приводит к ещё большим его разрушениям. Поэтому непосредственно к башенной броне он подходит фрагментированным и значительно потерявшим в проникающей способности – даже по самым поверхностным оценкам эта потеря в пробиваемости может в 2-3 раза превышать таковую при воздействии «Контакта-5». Что же по поводу кумулятивных боеприпасов? Кажется, что принцип работы схож с таковым, что описан ранее, но это не совсем так. Да, на кумулятивную струю также воздействуют разлетающиеся в разные стороны крышка и внутренняя плита, а затем в действие вступают расположенные дальше бронеплиты и, наконец, основная броня танка. Напомним, что в том же «Реликте» только за счёт «двунаправленного» метания можно было добиться снижения пробиваемости «кумулятивов» чуть ли не на 90 %. Тем не менее у башенных блоков «Кактуса» есть нюанс. Заключается он в том, что в их конструкции реализован принцип «отскока» летящей вдогонку снаряду внутренней плиты. Она попросту ударяется о стоящую за ней бронеплиту и, отскакивая от неё, устремляется в противоположную сторону, снова пересекая траекторию атакующего средства. С подкалиберными снарядами этот эффект не выражен и особой роли не играет, а вот с тандемными кумулятивными боеприпасами – весьма и весьма.  Крайняя справа – тандемная ракета BGM-71E для американских комплексов TOW Благодаря этой особенности «Кактус» способен эффективно бороться даже с такими «тандемами», в которых присутствует слишком большая задержка между срабатыванием лидирующего и основного зарядов. Поэтому данный комплекс гарантирует снижение пробивной способности даже мощных тандемных ракет – кумулятивная струя основного заряда в любом случае будет задета. Для верхней лобовой детали корпуса в рамках темы «Кактус» тоже был разработан вариант новой динамической защиты. Как и в случае с башней, тут также не обходилось без врезки в броню, но по внутренностям он значительно отличался от того, что было показано выше. Чтобы убедиться в этом, нужно взглянуть на чертёж.  Как можно заметить, врезка в броню довольно существенная: вместо внешнего стального листа и части наполнителя предлагалась установка съёмной конструкции. Она состояла из броневой плиты, в которой располагались поделённые на две половины с помощью перегородок ячейки. В них, в свою очередь, находились взрывные заряды, прикрытые метаемыми стальными пластинами и амортизирующими прокладками. Над ячейками находились взрывные датчики, по сути представляющие собой заряд взрывчатки, соединённый с зарядами взрывчатого вещества в ячейках с помощью взрывопередающих стоек. Всё это закрывалось сверху металлической крышкой. Конечно, ни о каком «двунаправленном» метании речи нет. Здесь заложен механизм подрыва с задержкой, а работало это следующим образом. Попадая во внешнюю крышку модуля, снаряд вызывал детонацию взрывного датчика. Это приводило к тому, что крышка под действием энергии взрыва, как и в случае с башенными блоками, отлетала по направлению к атакующему боеприпасу. Таким образом, если речь идёт о подкалиберном снаряде, то его активная часть получала первоначальные разрушения, деформировалась и меняла траекторию; в случае с кумулятивным боеприпасом – разрывалась на фрагменты уже сама кумулятивная струя. При этом с небольшой задержкой детонация датчика передавалась через взрывопередающие стойки уже к находящимся в ячейке зарядам, вызывая их поочерёдный подрыв. Поэтому далее на атакующее тело, подвергшееся воздействию крышки, приходился второй удар метаемой пластиной. Для активной части подкалиберного снаряда это означало продолжение процесса активного разрушения, а для тандемных кумулятивных снарядов – обязательное поражение струи основного заряда. Выводы В качестве выводов в первую очередь нужно отметить то, что разработанный омичами «Кактус» радикально выделялся на фоне остальных серийных и опытных комплексов динамической защиты, по сути представлявших собой внешний обвес танка. Но замысел конструкторов вполне понятен: иными методами обеспечить высокую стойкость к тандемным кумулятивным боеприпасам и растущим в своём могуществе подкалиберным снарядам довольно сложно. В этом плане «Кактус» даже обгоняет распиаренный ныне «Реликт» за счёт двунаправленного метания плит башенных модулей с отскоком и задержки подрыва модулей в лобовой части корпуса. К слову, именно с оглядкой на омское изобретение, как наиболее приоритетное ввиду сложности преодоления, шла разработка бронебойных снарядов в США в начале 2000-х годов, хотя патенты на изделия по типу «Реликта» к тому времени уже существовали, например, в Китае. Тем не менее нельзя не обращать внимание на то обстоятельство, что «Кактус» сам по себе сложен в исполнении и требует значительного вмешательства в конструкцию брони танка. Во многом именно это обстоятельство стало весомым аргументом в пользу отказа от модернизации имевшихся на вооружении машин по этому проекту. В конечном итоге единственными носителями динамической защиты от «Трансмаша» стали ходовой макет и прототип «Чёрного орла», показанные публике во второй половине 90-х годов. С тех пор и танк, и «Кактус» окончательно канули в небытие. Источники информации: Патент на ДЗ «Кактус» Состояние и перспективы усиления защищенности современных танков

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| бронетехника |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Как спецоперация решила проблемы оснащения динамической защитой наших Т-72Б3 | ezup | Артиллерия и бронетехника | 0 | 29.05.2023 11:23 |

| Корабль Crew Dragon в космосе, а что с нашим «Орлом»: космическая конкуренция | ezup | Космос | 0 | 02.06.2020 23:48 |

| Уходящие в небытие. Десантные катера проекта 1176 «Акула» | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 27.09.2019 20:20 |

| Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах | ezup | Новости Сухопутных войск | 0 | 12.04.2019 11:36 |

| Проект лазерного комплекса защиты бронетехники AN/VLQ-7 Stingray (США) | ezup | Артиллерия и бронетехника | 0 | 22.01.2016 14:01 |

Линейный вид

Линейный вид