RUFOR.ORG

»

Холодное оружие из музея

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

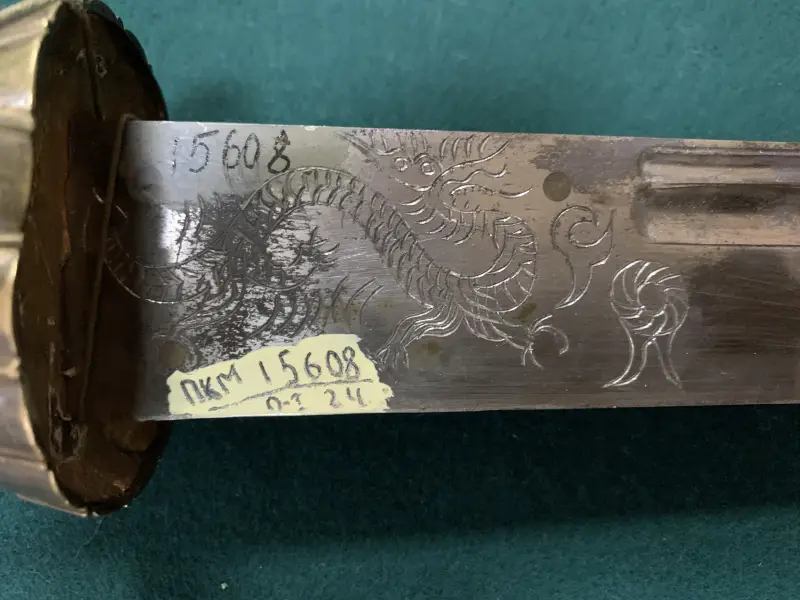

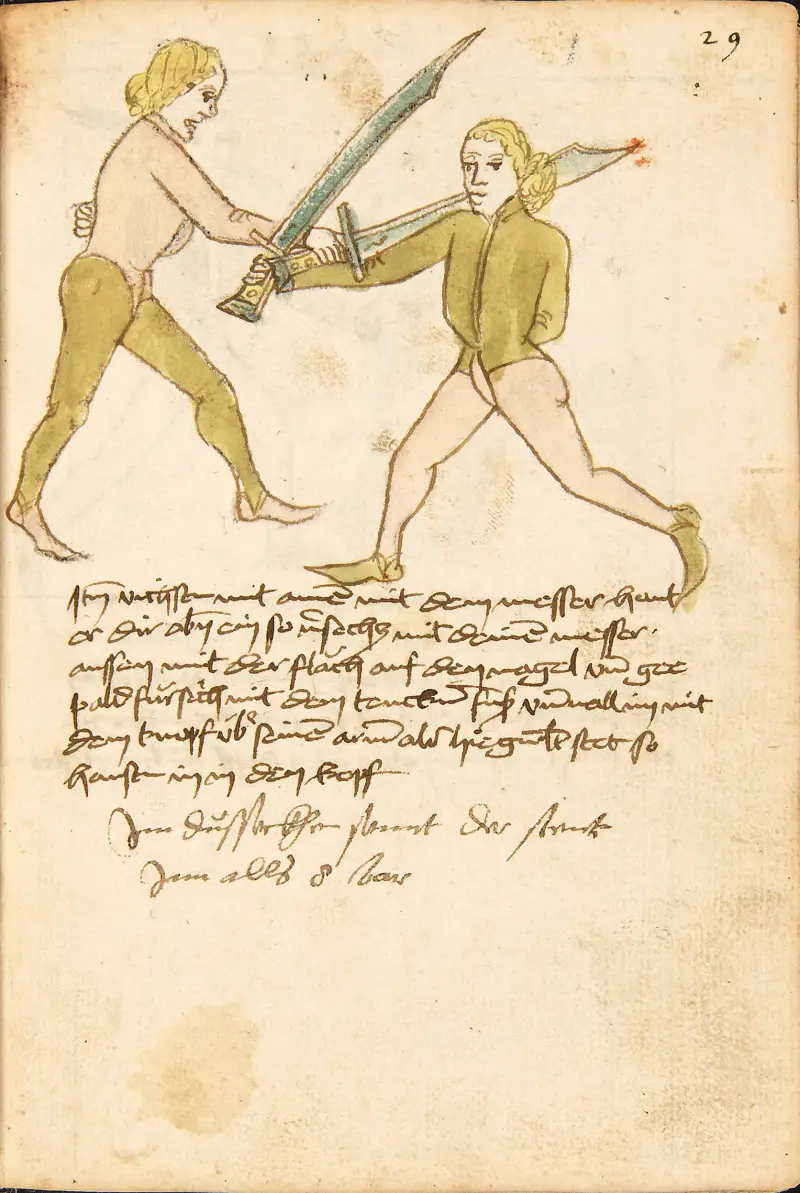

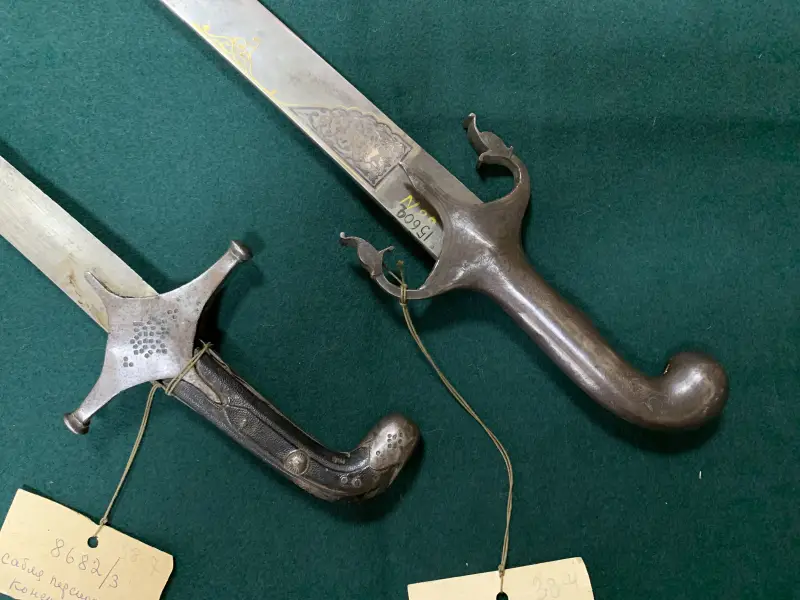

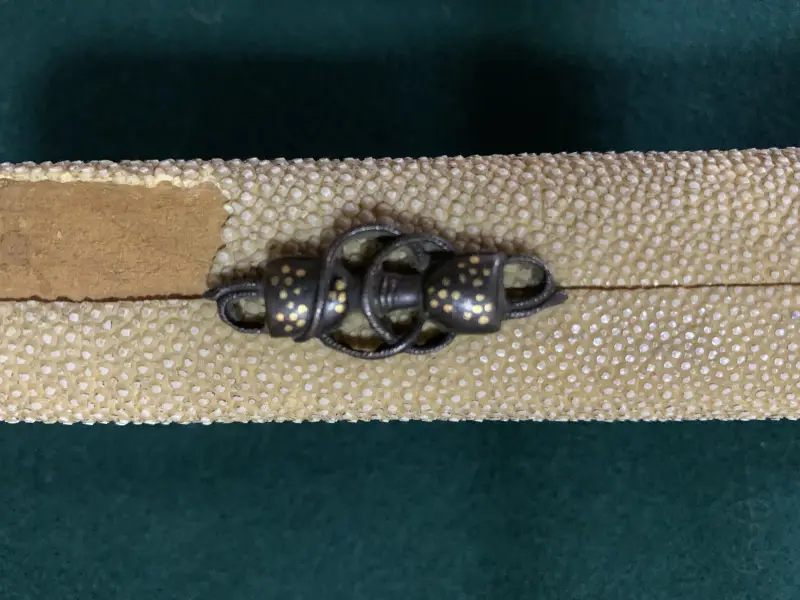

Изображение дракона на клинке сабли дао из коллекции Пензенского областного краеведческого музея. Фотография автора ИЗ ЗАЛА В ЗАЛ ПЕРЕХОДЯ, ЗДЕСЬ ДВИЖЕТСЯ НАРОД… С. Михалков. «В музее В. И. Ленина» Оружие своими глазами. Не только в музее Ленина народ движется, переходя из зала в зал, но и во всяком другом. К сожалению, не во всех музеях к просмотру доступно всё то, что имеется в их распоряжении. Например, во многих местных музеях с недавнего времени серьёзной преградой для экспонирования образцов оружия стало ужесточение правил его хранения и этого самого экспонирования. Передана его охрана в ведение местной Росгвардии, а потому всё оно, кроме макетов из магазина, должно храниться в опечатанных железных шкафах, за железными дверями и с включённой сигнализацией. Ну а выставляться оно может только в специально оборудованных витринах, опять же с индивидуальной сигнализацией, а каждая такая витрина стоит очень и очень дорого. То есть демонстрация оружия в современных губернских музеях не окупается. Работы и забот выше головы, а денег это – а их от музеев требуется зарабатывать, поскольку музей – это теперь коммерческое учреждение, – не даёт. Вот и предпочитают музеи выставлять то, что комиссии Росгвардии оружием уже не считают. Например, проржавевший ствол от винтовки или рассверленный до предела ППШ. То есть оружие в экспозиции вроде бы и есть, а реально его нет. Так что если уж ты попал… нет, не в саму оружейную комнату, туда посторонним вход запрещён, а в её, так сказать, преддверие, и тебе оттуда вынесли для «опознания» некие образцы – ты должен радоваться как ребёнок. Потому что не всем так везёт. Я уже как-то писал, что в Пензенском областном краеведческом музее я в первый раз побывал в 1961 году, и произвёл он на меня потрясающее впечатление. Потрясающее настолько, что я вплоть до четвёртого класса делал у себя дома диорамы с первобытными людьми, охотящимися на пещерного медведя, и поедающих друг друга динозавров. Делал я их из пластилина, а вот за «травой» – мхом приходилось ходить в лес. Почему-то наш «домашний мох», что рос у забора в сырых местах, меня не устраивал.  Что-то вроде свернувшегося дракона… Среди холодного оружия на меня большое впечатление произвела сабля с расширяющимся к острию лезвием и выбитым на клинке возле рукояти изображением дракона. А надо сказать, что в том же 1961 году «Союзмультфильм» по сказкам Юго-Восточной Азии выпустил на экраны замечательный мультик «Дракон», и там как раз был показан волшебный меч, которым мальчик Маунг Тин убивает дракона. И меч этот был очень даже похож на тот, что висел на стене в музее, что произвело на меня особо сильное впечатление. Но, понятно, что в то время я просто на него смотрел, а что это такое, не знал очень долго.  А вот здесь дракон показан во всей своей красе! Между тем, как оказалось, музей действительно обладал (и обладает!) очень интересным образцом холодного оружия – саблей (или мечом) дао-дарн. Есть разные формы китайских национальных сабель, но дао-дарн или «сабля цветка сливы», появившаяся во времена правления династии Сонг (960-1279), можно сказать, стала своего рода идеалом. Причём с этого времени ни дао, ни прямой китайский меч йиан существенных изменений не претерпевали вплоть до XIX века. К тому же за все эти сотни лет выработались эффективные приёмы работы с саблей дао, так что её широкому распространению удивляться не приходится.  Остриё клинка С первого взгляда, этот вид холодного оружия кажется несколько… декоративным, но это только на первый взгляд. Дао очень хорошо сбалансирован и имеет совершенную аэродинамическую форму, вследствие чего является очень эффективным (и эффектным чисто внешне!) оружием.  Ножны музейного меча обтянуты кожей ската, окрашенной в зелёный цвет Дао имеет изогнутую рукоятку, напоминающую пистолетную XVIII века с массивным металлическим навершием, которым можно наносить эффективные удары тыльной стороной меча. Защитой руки является массивная латунная гарда. Но самой большой особенностью этой сабли является её клинок. Тыльная его сторона сделана тупой по всей своей длине. Благодаря этому при определённых приёмах защиты левой рукой можно поддержать клинок без риска об него порезаться. Лезвие заточено по-разному: спереди возле острия оно самое острое, а вот нижняя часть – не такая острая, поскольку используется для отражения ударов. Но и удары этим клинком тоже наносятся по-разному: режущие удары применяются против крупных мышц (например, на груди), а вот рубящие используются против костей (например, удар по ключице). Правда, нынешняя дарн-дао, которая используется для отработки приёмов кунг-фу, имеет меньшую толщину клинка, чем старинные образцы, и потому намного легче своего предка – древней боевой сабли. Кстати, при длине в 80-85 см и длине клинка в 45-50 см дао могла весить до 2000 г.  Подобное изображение секторного колеса – вещь очень древняя и многозначная по своей сути. Так что здесь оно появилось совсем не случайно! Старинные китайские трактаты повествуют нам о том, каким испытаниям подвергались известные фехтовальщики, освоившие все приёмы работы с дао. Прежде всего, нужно было перерубить медный прут толщиной с большой палец. Для этого требовались и сила, и умение, так как нанести такой удар и не поломать при этом клинок было непросто – нужны были и хорошая сабля, и правильное выполнение нужного для этого приёма. После этого на испытуемых выпускали солдат, вооружённых пиками и алебардами. И вот если им приходилось держаться от фехтовальщика на расстоянии, то тогда считалось, что испытание он прошёл. В Китае саблю дао ассоциируют с тигром и говорят, что «сабля дика, как тигр», подразумевая агрессивные приемы её использования в бою. Прямой же меч йиан, наоборот, ассоциируется у китайцев со сказочной птицей феникс, поскольку приемы работы с ним являются воплощением красоты и точности. Человеку, правильно выполняющему все приемы работы с этим мечом, он кажется просто невесомым. Вот почему, кстати, этим мечом, как оружием, в китайских легендах чаще всего пользовались женщины. К тому же прямой меч, в отличие от дао, был ещё и придворным мечом и потому богато украшался, ведь обычно носили его аристократы. А вот дао были оружием простых солдат, поэтому особых украшений эти сабли не имели, хотя их всегда стремились сделать очень качественно. Отвлечёмся на время от дел музейных и заметим, что изогнутые клинки были характерны только для Востока, а в Европе совсем не применялись. Вот, например, иллюстрация в манускрипте из Ягеллонской библиотеки, относящаяся к первой четверти XVI века, на которой изображён поединок на клинках типа мессер и венгерских щитах с шипом на конце.  Иллюстрация из книги «Гладиатория фехтбук», 1435 г. Ягеллонская библиотека, Краков Известен, например, в Европе был кригмессер («боевой нож») – самые крупные образцы которого имели клинок от 80 см и до примерно 1,35 м. Подобными мессерами дрались, удерживая их обеими руками за длинную рукоять. Так что это было специальное оружие, которым обычно владели профессиональные солдаты XV-XVII веков, такие как, например, ландскнехты. Владение такими «ножами» нашло своё отражение в целом ряде руководств по фехтованию XIV-XV веков, включая и знаменитый «Кодекс Валлерштайна». А ещё их изображал на своих гравюрах Альбрехт Дюрер, то есть популярность этого вида оружия в его время была достаточно высока!  Иллюстрация из «Кодекса Валлерштайна». Библиотека Аугсбургского университета, Аугсбург  Полутораручный гроссмессер из Фландрии или Германии, ок. 1500 г. Королевский арсенал, Лидс  Швейцарский шнепфер 1530 года. Общая длина 1015 мм. Ширина клинка 38 мм. Вес 1620 г. Собрание Уоллеса, Лондон В Швейцарии к началу XVI века также появилась двуручная сабля с легким изгибом почти метрового клинка, с характерной рукоятью с боковыми дугами и перекрестием, как у меча. Типичную индийскую саблю также не спутать ни с какой другой. И одна такая сабля есть в собрании Пензенского областного краеведческого музея. Широкий клинок с множеством рёбер и характерной формы металлическая рукоять – это только у индийских сабель бывает. Причём выпуклая часть в средней части рукояти у нашего образца украшена канелюрами, а перекрестие и навершие – резьбой по металлу.  Индийская сабля из фондов Пензенского краеведческого музея  Очень странное клеймо на клинке индийской сабли Вторая индийская сабля (на фото она справа), явно была сделана мастером, хорошо знакомым с оружием мусульманского Востока. По сути, это гибрид – рукоятка персидского шамшира, а вот перекрестие явно индийское. Персидская сабля – шамшир – с характерным тонким и кривым клинком для мощных секущих ударов, также имеется в коллекции музея и на фотографии находится слева. Она является чисто режущим оружием, у которого острие практически бесполезно из-за сильной кривизны клинка. Рукояти двух сабель очень похожи, а вот перекрестия у них разные. Кстати, эта персидская сабля внешне очень похожа на саблю князя Пожарского из собрания Кремлёвской оружейной палаты, только у нашей перекрестие цело. Отделана она очень просто. Однако ценность её заключается не в отделке, а в клинке – он у неё совершенно явно из дамасской стали и имеет на поверхности рисунок из волнистых линий.  Персидская и индийская сабли  Клинок персидской сабли с рисунком дамасской стали В общем, интересного в музее очень много. Остаётся только ждать, когда вся эта оружейная коллекция окажется не в запасниках, а в его открытой экспозиции! |

|

|

|

|

#2 |

|

|

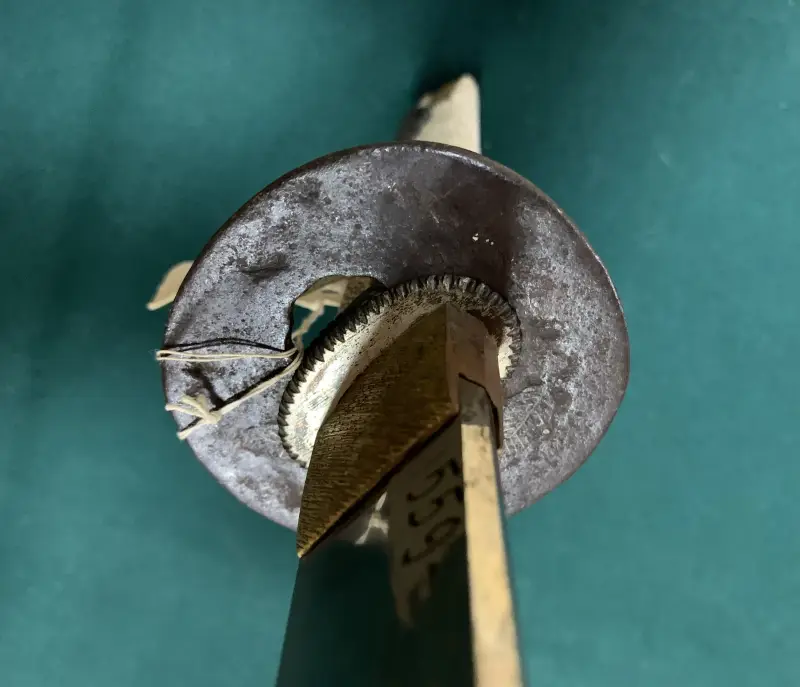

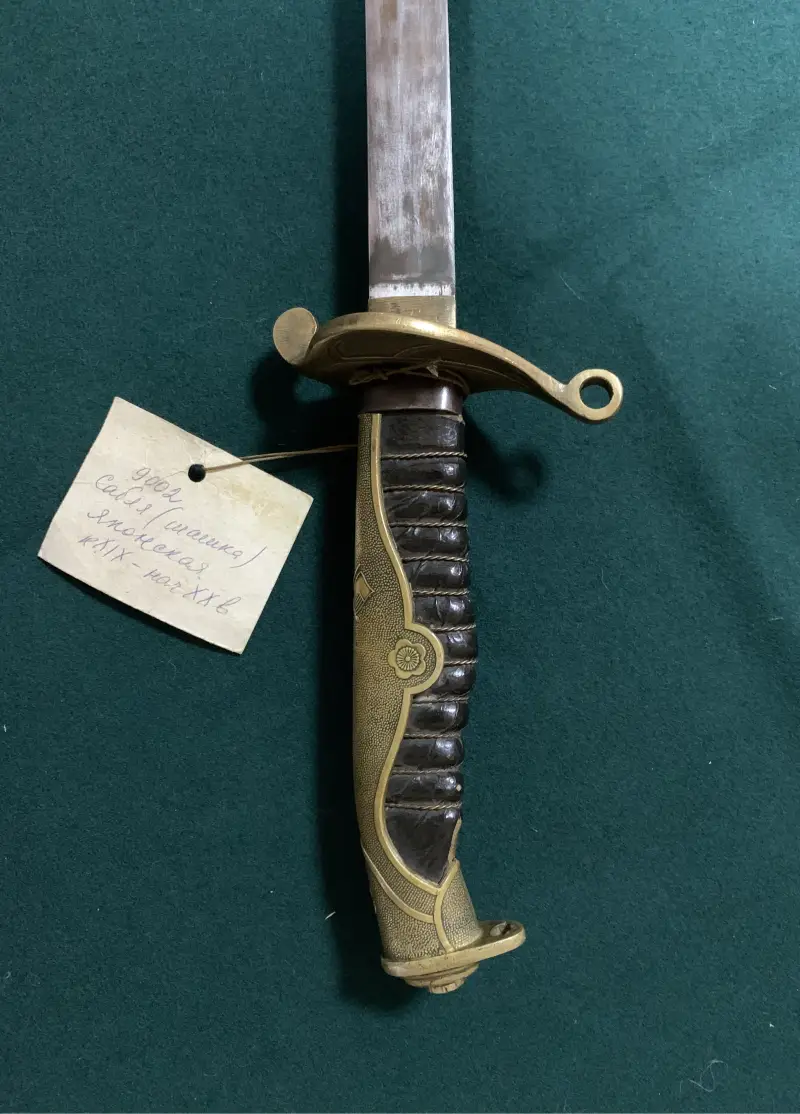

Российская чиновничья шпага 1855 г. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора Шпаги звон, как звон бокала, С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, Шпага многим показала, Что такое прах и пух. Песня из кинофильма «Достояние республики» (1971) на стихи Ю. Энтина Рассказы об оружии. Мы продолжаем серию рассказов об оружии, которое находится во владении Пензенского областного краеведческого музея. А там есть множество очень интересных образцов холодного оружия прошлого. Шпага А начнем мы вот с этой шпаги с богатой чеканной кардой и даже на вид очень тонким клинком. Что это и для чего? Оказывается, это шпага российского чиновника, то есть принадлежность его форменного обмундирования. Подержал в руках… Клинок производит впечатление чего-то игрушечного. Подумалось, что его можно было легко сломать. Но ведь для боя эта шпага и не предназначалась… Просто в XVIII–XIX вв. в России, так же, как и и в Западной Европе, шпага превратилась в знак дворянского сословия, а с развитием бюрократии стала еще и важной принадлежностью мундира чиновника. Она так и называлась: «мундирная шпага гражданских чиновников» и полагалась к ношению гражданским и придворным чинам, а также чиновникам в отставке с парадной, праздничной и обыкновенной униформой. В рескрипте государя императора от 18 апреля 1855 года указывалось, что «треугольные шляпы и шпаги имеют по всем ведомствам форму однообразную, по вновь Высочайше утвержденным образцам… Шпаги носить на военных портупеях, пристегнутых под полукафтаном, в котором имеется для сего, ниже талии, поперечный прорез в два вершка. Такая же портупея полагается и при парадных мундирах лиц первых трех разрядов». Впрочем, такая же шпага стала ещё и принадлежностью форменного мундира студентов императорских университетов и ряда учебных заведений в России до 1917 года. Для гражданских чиновников России шпага нового единого образца, к которому относится и данная шпага, была введена в 1855 году.  Эфес шпаги 1855 г. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора Длина клинка составляла 70–80 см, ширина 1,5–2 см. Общая длина достигала 98 см. Ширина клинка у гарды – 2,5 см. Толщина клинка у гарды – 4,5 мм. Сечение клинка могло сильно различаться, видимо, оно критичным не являлось. Весила такая шпага около 800 г. Рукоять перевивалась крученой латунной проволокой. Характерной особенностью эфеса шпаги была её «ампирная» рукоять, пришедшая в Россию ещё в начале XIX века. Навершие её выполнялось в виде львиной головы, на перекрестии находился декоративный щиток, на дужке, в овальной розетке красовался вензель императора Николая I. По «Положению о гражданских мундирах» 1834 года такие шпаги предписывались к ношению всем придворным и гражданским чинам, кои были одеты в мундиры, либо в вицмундиры. Щиток шпаги украшало рельефное изображение двуглавого орла. Причем щиток 1834 года был чеканным из цельного куска латуни, а вот на шпаге 1855 года его стали делать прорезным, из двух, наложенных один на другой тонких листов латуни. На крыльях орла были изображены восемь «титульных» гербов Российской империи, по четыре с каждой стороны. С правой стороны находились гербы Казани, Польши, Херсонеса Таврического и объединенный герб Великих Княжеств (Киевского, Владимирского, Новгородского). Слева – гербы Астрахани, Сибири, Грузии, Финляндии. После 1857 года, когда российский герб несколько изменился, поменялось гербовое изображение орла на шпаги – теперь крылья стали изображаться приподнятыми и с гербами губерний империи. Интересно, что гражданские шпаги полагалось снимать при поклонении иконам. Женихам, одетым в парадные мундиры, на брачной церемонии было положено снимать их. А ещё шпаги отстегивали от портупеи на балах, чтобы они не мешали танцам. 11 мая 1898 года шпагу гражданского образца получили ещё и чиновники Корпуса лесничих, а с 1904 года в Российской империи она была присвоена практически всем её чиновникам. Сабля Следующим объектом нашего рассказа будет сабля, причем познакомиться вот с таким её образцом автору повезло ещё в 1971 году, когда моя мать вторично вышла замуж и пригласила меня увидеться с «новым папой» – Петром Шпаковским. Дома у него оказался настоящий музей, где я увидел и практически точно такую же саблю. «Мне её немецкий генерал выдал, когда я у него принимал капитуляцию», – сказал он и показал мне клеймо «Золинген» на её клинке и… глаза у льва на рукоятке, сделанные из искусственных рубинов.  Вот такие сабли носили генералы вермахта в годы Второй мировой войны. Причем, видимо, данная сабля была явно сделана на заказ, так как на оборотном щитке гарды у клинка выгравированы две буквы H, вставленные одна в другую. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора Было бы очень интересно, разумеется, заняться её историей, но… времени на это у меня, к сожалению, совсем нет. Но если этим решит заняться кто-то из читателей ВО – обещаю со своей стороны любые фотографии этого артефакта, которые могут для такого исследования понадобиться.  Гравировка клинка. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора Оказалось, что в ожидании новой войны, германская компания C. Eickhorn решила выпустить серию так называемых фельдмаршальских сабель, носивших имена прославленных германских полководцев. Каждая такая сабля носила имя одного из таких выдающихся деятелей Германии и имела собственный каталожный номер. В серию вошло девять сабель схожего дизайна, разрабатывал который Пауль Касберг. Все сабли были изготовлены с 1936 до 1938 года, причем внешний вид каждой был запатентован и охранялся законом Германии об авторском праве. Об этом говорило и клеймо на внутренней поверхности гарды – Ges Geshutz, означавшее, что, в случае подделки именно этой детали сабли, с мошенником поступят по закону! Естественно, что германские генералы начали в массовом порядке заказывать себе такие парадные сабли, так что выпущено их было довольно-таки много.  Лицевая сторона рукоятки (цука), обтянутая кожей с брюха ската (самэ). Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора  Обратная сторона рукоятки цука. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора Японский клинок Есть в коллекции Пензенского областного краеведческого музея и два японских клинка. Причем, первый, более ранний, представляет большой интерес. В общем-то, это обычный японский меч катана, который вполне мог быть изготовлен до 1868 года, и затем продан какому-нибудь иностранцу по нужде.  Хорошо видны деревянный крепежный штифт (мекуги) и металлическая крепежная муфта гарды цуба – фути, а также задняя, то есть лицевая, сторона цубы. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора  На этом фото видна внешняя поверхность цубы, шайба сеппа и деталь крепления цубы на клинке – муфта хабаки. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора И вот что самое интересное в этом клинке. И сам он, и рукоять, и детали оформления рукоятки выглядят довольно новыми, чего совершенно нельзя сказать о её цубе, которая выглядит очень грубой и сделана всего лишь посредством кузнечной ковки. Тут мы встречаемся с интересным явлением японской культуры: старое всегда ценилось японцами больше нового. Поэтому-то они берегли цубы от старых мечей и, если уж не могли сохранить их клинки (случалось и часто, что они просто ломались!), но сохраняли цубу и переставляли старую цубу на новые мечи в течение нескольких поколений! Вот и на этом мече цуба по своему внешнему виду вполне может принадлежать мечу XI и даже X века, тогда как сам меч выглядит очень даже новым… Последним японским военным экспонатом является японская сабля, явный трофей Русско-японской войны. Судя по форме рукоятки, это армейская сабля, поскольку ножны у неё металлические и выкрашены в цвет хаки.  О том, что это армейская, а не полицейская сабля (а они внешне очень похожи), говорит пятилепестковый цветок вишни на накладке эфеса У полицейских сабель этот же значок состоял из 10 лепестков. Герб Японии – императорская хризантема внутри значка указывает на то, что сабля была произведена на государственном арсенале.  Устье ножен и крепежное кольцо |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история оружия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Шпага: самое благородное холодное оружие | ezup | Рубяще-колющее оружие | 0 | 15.12.2019 19:35 |

| Холодное оружие. Словарь ножевого сленга | ezup | Холодное оружие и доспехи | 0 | 15.02.2014 09:26 |

| Холодное оружие: железный кулак | ezup | Ударное оружие | 1 | 30.08.2013 12:41 |

| Холодное оружие третьего рейха | sam | Холодное оружие и доспехи | 0 | 18.06.2013 15:38 |

| Холодное оружие древней Руси | sam | Холодное оружие и доспехи | 0 | 13.12.2012 09:54 |

Линейный вид

Линейный вид