RUFOR.ORG

»

Морозостойкие: техника для Крайнего Севера

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

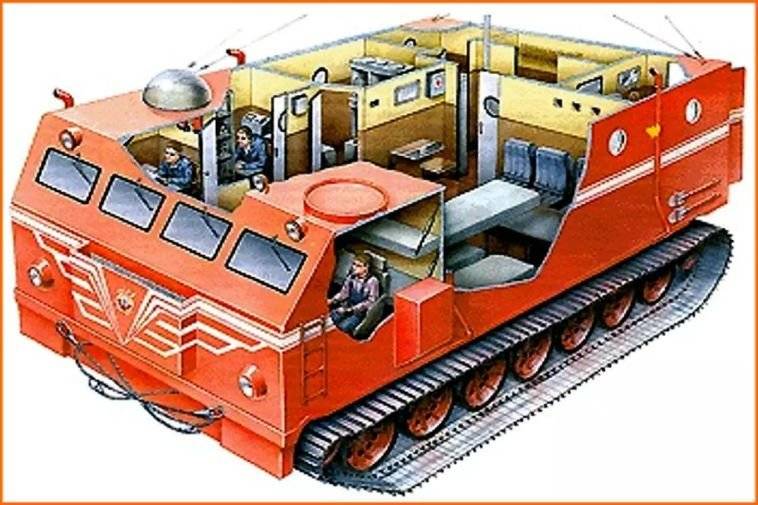

Неудачный опыт американцев с транспортом Snow Cruiser. Источник: wikipedia.org Поле битвы – Арктика Европейские страны уже привычно считают Крайний Север зоной собственных интересов. Для этой территории даже придуман термин «Европейская Арктика», под которым подразумевается территория от Гренландии на западе до норвежско-российской границы в Баренцевом море на востоке. Здесь же такие стратегически важные области, как Гренландия-Исландия-Великобритания и Шпицберген. И всё бы ничего, но Россия, постоянный член Арктического совета, и Китай, наблюдатель в совете с 2013 года, совершенно не согласны с такой трактовкой ситуации. Особый антураж арктической Колеса холода С исторической точки зрения Россия имеет просто гигантский опыт в постройке арктического транспорта. Началось всё с небольшим опозданием в послевоенные годы, когда на московском ЗИЛе открыли знаменитое Специальное конструкторское бюро (СКБ) под руководством Виталия Грачева. Машины первоначально непосредственно для Арктики не строились – на заснеженных просторах Советского Союза хронически не хватало дорог. Именно поэтому с начала 50-х годов инженеры СКБ сделали ставку на сверхширокие колеса с минимальным давлением на подстилающую поверхность. С одной стороны, это позволяло машине окончательно не погружаться в снег и грязь, а с другой – увеличивало площадь контакта шины с поверхностью, что заметно улучшало проходимость. Команда Грачева построила много прототипов, но ничего серийного, кроме ракетовоза ЗиЛ-135 и космических спасателей ЗиЛ-49061 «Синяя птица», так и не появилось. Руководство страны тогда скептически смотрело на освоение Севера колесной техникой, всё-таки на остальной части Союза было немало неосвоенных территорий. А военным вполне хватало гусеничной техники и авиаперевозок. Чуть позже в разработку снегоболотоходов включилось НАМИ, во многом творчески переосмыслив зарубежный опыт (например, восьмикатковый НАМИ-094), но ничего серийного и здесь не появилось. Тем не менее, в ходе ОКР по «арктическим» темам накопился немалый теоретический и практический материал, ставший в будущем заделом для новых разработок. За рубежом также не обходили вниманием тему машин для Крайнего Севера. Разработки стартовали раньше, чем в СССР, во многом из-за более высокой технологической культуры. В 30-е годы Советский Союз вынужден был перенимать опыт и учиться, нежели проявлять инициативу. Самым значимым проектом снегоболотохода предвоенного периода стал американский Snow Cruiser образца 1939 года, который готовили для «Крайнего Юга». На 34-тонном гиганте в антарктическую экспедицию должен был отправиться исследователь Ричард Бэрд. Сам Бэрд уже использовал в своих экспедициях самоходную технику, но это были переделанные из гражданских грузовиков полугусеничные Ford. Главным недостатком техники была низкая автономность, не позволяющая удаляться от антарктической станции на сколько-нибудь значимые расстояния. После 1935 года американскими полярниками были сформулированы требования к автономной «северной» машине, из которых и вырос Snow Cruiser. Машина опиралась на землю четырьмя здоровенными пневматиками и должна была буквально исколесить Антарктиду.  Обездвиженный Антарктикой Snow Cruiser. Источник: en.wikipedia.org  Начиналась история «Снежного крейсера» очень позитивно. Источник: sokura.livejournal.com  С 1958 года о местоположении Snow Cruiser ничего не известно. Источник: vashurok.ru Экипаж «Снежного крейсера» состоял из пяти человек, к услугам которых были кают-компания, пятиместный обитаемый отсек, камбуз с мойкой и четырехконфорочной плитой, мастерская со сварочным оборудованием, фотолаборатория, а также склад снаряжения и провизии. Для пущей самостоятельности машину оснастили самолетом на крыше, а также баком почти на 9,5 тыс. литров солярки. По расчётам авторов проекта, запас топлива и провизии в Snow Cruiser позволял полярникам прожить без внешних контактов до года. Изюминкой 16-метрового монстра была электрическая трансмиссия – каждое колесо приводил в движение электромотор, который, в свою очередь, питался от двух дизелей. По ровной дороге машина могла развить до 48 км/ч. Необычный внешний вид транспортного средства с внушительными свесами объяснялся спецификой преодоления ледовых трещин. По задумке свесы использовались в качестве лыж, на которые Snow Cruiser опирался, преодолевая глубокие препятствия. Поэтому и корпус получился очень длинным. Здесь прямо пропорциональная зависимость – чем больше длина машины, тем более широкие трещины она способна преодолеть. Не известно, проводили разработчики масштабные испытания или нет, но дебют «Снежного крейсера» был печальным. Машина своим ходом прошла не более 150 км (правда, задним ходом), а потом окончательно увязла в снегу в районе станции Little America. Эвакуировать на континент тяжеловеса никто не собирался, и Snow Cruiser стал выносной базой для полярников. Говорят, в тёплых каютах сухопутного корабля (дизели были исправны) успели поставить несколько экспериментов. В последний раз машину видели в 1958 году, а сейчас познакомиться с уникальной разработкой можно только по фото. Советский опыт Как уже говорилось выше, к машинам для полюсов холода в СССР обратились после войны. Сначала попробовали прорваться в Антарктику на гражданских тракторах ЧТЗ и грузовиках ЗИЛ-157. Случилось это в 1955 году в ходе трансантарктической экспедиции, и машины показали себя не самым лучшим образом. Высокое удельное давление на грунт и недостаточная мощность мотора не позволяли развить высокую скорость – полярники за смену успевали преодолеть не более 450 км. Тем не менее выбирать было не из чего, и ЧТЗ, ЗИЛ-157, а позже и гусеничный артиллерийский тягач АТ-Т на пару лет стали основой советской группировки на Южном Полюсе. В 1957 году привезли усовершенствованный в соответствии с опытом эксплуатации АТ-Т под именем «Изделие-401А». Машину утеплили, модернизировали мотор и увеличили ширину гусениц до 75 см.     «Харьковчанка». Источник: fishki.net Но первой по-настоящему подготовленной для покорения снежных пустынь машиной стал гусеничный транспортер «Харьковчанка» с заводским именем «Изделие 404С». Дебютный экземпляр появился в 1958 году и был построен на базе упоминаемого тягача АТ-Т. Для большей грузоподъёмности шасси растянули на пару катков, а гусеницы уширили до 1 метра. При снаряжённой массе в 35 тонн «Харьковчанка» («Изделие – 404С») могла тянуть за собой по снежной целине прицеп массой до 70 тонн. Мало того, полярная машина умела плавать! Корпус представлял собой герметичную лодку, а перемещение на воде со скоростью до 4 км/ч обеспечивали гусеницы. Из названия понятно, что разработкой и постройкой тягача занимались в Харькове на заводе транспортного машиностроения. У Продолжение следует…

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история оружия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Железные дороги сурового Севера | ezup | Мир вокруг нас | 0 | 12.04.2020 20:26 |

| Экипажи МиГ-31 морской авиации ТОФ отработали выполнение задач в условиях Крайнего Севера. | Люциан | Новости Военно-морского флота | 0 | 22.11.2019 10:12 |

| Как одеваются сегодня коренные народы Крайнего Севера | ezup | Мир вокруг нас | 0 | 08.06.2018 20:32 |

| Жизнь людей в суровых условиях крайнего Севера | ezup | Мир вокруг нас | 0 | 04.03.2018 22:55 |

| Дети Севера | ezup | Семья и дети | 0 | 12.01.2015 10:46 |

Линейный вид

Линейный вид