RUFOR.ORG

»

Атомные подводные лодки с крылатыми ракетами. Проект 670 «Скат» (Charlie-I class)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

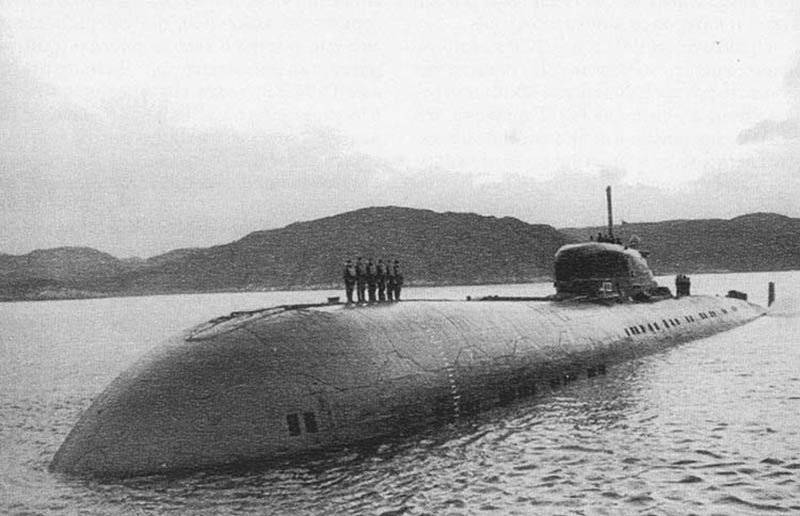

В СССР в конце 1950-х гг. отечественные конструкторы развернули работы по формированию облика АПЛ второго поколения, предназначавшихся для крупносерийного производства. Данные суда были призваны решать различные боевые задачи, среди которых была и задача по борьбе с авианосцами противника, а также другими крупными судами.

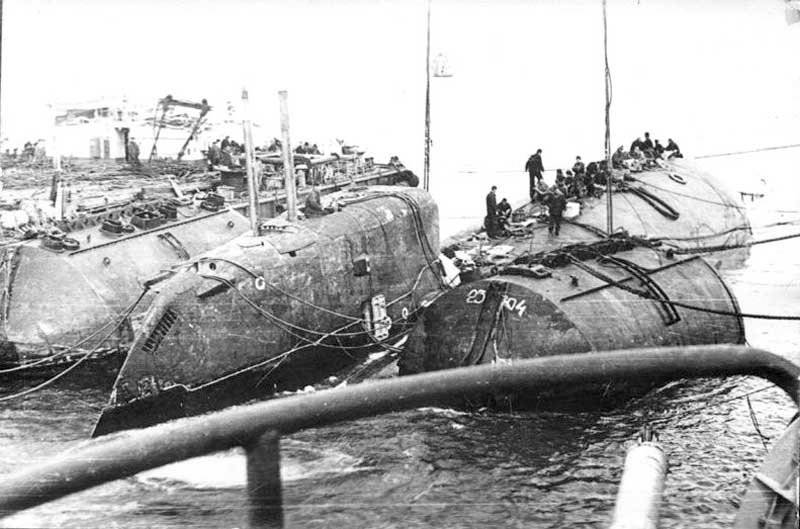

После рассмотрения нескольких предложений КБ техническое задание на разработку дешёвой и относительно простой атомной подлодки проекта 670 (шифр «Скат»), которая была оптимизирована для борьбы с надводными целями, выдали в мае 1960 год горьковскому СКБ-112 (в 1974 году переименовано в ЦКБ «Лазурит»). Этот молодой коллектив конструкторов, образованный при заводе «Красное Сормово» в 1953 году, до этого занимался работами по дизель-электрическим подводным лодкам проекта 613 (в частности, СКБ-112 готовил документацию, которая передавалась Китаю), поэтому для СКБ создание первого атомохода стало серьёзным испытанием. Воробьев В.П. был назначен главным конструктором проекта, а Мастушкин Б.Р. – главным наблюдающим от военно-морского флота. Основным отличием нового судна от ПЛАРК 1-го поколения (проекты 659 и 675) было оснащение субмарины противокорабельным ракетным комплексом «Аметист», имеющим возможность подводного старта (разработчик – ОКБ-52). 1 апреля 1959 года вышло правительственное постановление, согласно которому создавался этот комплекс. Одной из самых сложных проблем во время разработки проекта новой атомной подлодки с крылатыми ракетами, серийное строительство которой должно было быть организовано в самом центре России – в Горьком, на удалении тысячи км от ближайшего моря, было удержание водоизмещения и габаритов корабля в пределах, которые допускают транспортировку субмарины по внутренним водным путям. В результате конструкторы были вынуждены принимать, а также «пробивать» у заказчика некоторые нетрадиционные для отечественного флота тех. решений, которые противоречили «Правилам проектирования подлодок». В частности, решили перейти на одновальную схему и пожертвовать обеспечением надводной плавучести в случае затопления любого водонепроницаемого отсека. Все это дало возможность уложиться в рамки эскизного проекта в нормальное водоизмещение 2,4 тыс. т (впрочем, во время дальнейшего проектирования данный параметр увеличился, превысив 3 тыс. т). По сравнению с другими субмаринами второго поколения, которые проектировались под мощный, но довольно тяжёлый и крупногабаритный гидроакустический комплекс «Рубин», на 670-м проекте было решено использовать более компактный гидроакустический комплекс «Керчь». В ОКБ-52 в 1959 году разработали эскизный проект ракетного комплекса «Аметист». В отличие от «челомеевских» противокорабельных ракет первого поколения П-6 и -35, где использовался турбореактивный двигатель, на ракете, имеющей подводный старт, решили применить твердотопливный ракетный двигатель. Это значительно ограничило максимальную дальность ведения огня. Однако в то время другого решения просто не существовало, поскольку на технологическом уровне конца 1950-х г. не представлялось возможным разработать систему пуска воздушно-реактивного двигателя во время полета, после старта ракеты. В 1961 году начались испытания противокорабельных ракет «Аметист». Утверждение тех. проекта новой атомной подлодки состоялось в июле 1963 года. Атомная подлодка с крылатыми ракетами 670-го проекта имела двухкорпусную архитектуру и веретенообразные обводы лёгкого корпуса. Носовая часть корпуса имела эллиптическое сечение, что обуславливалось размещением ракетного вооружения. Использование крупногабаритных ГАС и стремление обеспечить данным системам в кормовых секторах максимально возможных углов обзора, стали причиной «притупления» носовых обводов. В связи с этим часть приборов было размещено в носовой оконечности верхней части лёгкого корпуса. Горизонтальные передние рули (впервые для отечественного подводного кораблестроения) сдвинули к средней части подлодки.  Для изготовления прочного корпуса использовалась сталь АК-29. На протяжении 21 метра в носовой оконечности прочный корпус имел форму «тройной восьмерки», которую образовывали цилиндры относительно малого диаметра. Данная форма обуславливалась необходимостью размещения ракетных контейнеров в лёгком корпусе. Корпус субмарины разделялся на семь водонепроницаемых отсеков: Первый отсек (составлен из трёх цилиндров) – аккумуляторный, жилой и торпедный; Второй отсек – жилой; Третий отсек – аккумуляторный, центральный пост; Четвертый отсек – электромеханический; Пятый отсек – реакторный; Шестой отсек – турбинный; Седьмой отсек – электромеханический. Концевая носовая переборка и шесть межотсечных переборок – плоские, рассчитанные на давление до 15 кгс/см2. Для изготовления лёгкого корпуса, прочной рубки и балластных цистерн была использована маломагнитная сталь и АМГ. Для надстройки и ограждения выдвижных устройств рубки использовался алюминиевый сплав. Обтекатели гидроакустических антенн, проницаемые части кормовой оконечности, и кормовое оперение изготовлены с использованием титановых сплавов. Применение разнородных материалов, образующих в ряде случаев гальванические пары, потребовало специальных мер для защиты от коррозии (прокладки, цинковые протекторы и тому подобное). Чтобы снизить гидродинамический шум при движении на больших скоростях, а также для улучшения гидродинамических характеристик впервые на отечественных подлодках применили механизмы закрытия вентиляционных и шпигатных отверстий. Главная энергетическая установка (мощность 15 тыс. л.с.) была в значительной степени унифицирована с вдвое более мощной ГЭУ скоростной атомной подлодки 671-го проекта – однореакторная паропроизводящая установка ОК-350 включала водо-водяной реактор ВМ-4 (мощность 89,2 мВт). Турбиной ГТЗА-631 приводился во вращение пятилопастной гребной винт. Также имелись два вспомогательных водомёта с электроприводом (270 кВт), которые обеспечивали возможность движения на скорости до 5 узлов. ПЛАРК S71 «Chakra» проходит рядом с индийским авианосцем R25 «Viraat» На лодке 670-го проекта, как и на других подлодках второго поколения, в системе генерирования и распределения электроэнергии использовался трёхфазный переменный ток частотой 50 Гц, напряжением 380 В. Корабль оснащается двумя автономными турбогенераторами ТМВВ-2 (мощность 2000 кВт), 500-киловаттным дизельным генератором переменного тока с автоматизированной дистанционной системой управления и двумя группами аккумуляторных батарей (каждая по 112 элементов). Для снижения акустического поля ПЛАРК применялись звукоизолирующая амортизация механизмов и их фундаментов, а также облицовка палубных настилов и переборок вибродемпфирующими покрытиями. Резиновым противогидролокационным покрытием были обшиты все наружные поверхности лёгкого корпуса, ограждение рубки и надстройка. Внешнюю поверхность прочного корпуса покрывал подобный материал. Благодаря этим мерам, а также однотурбинной и одновальной компоновке, ПЛАРК 670-го проекта имела очень низкий, для того времени, уровень акустической заметности (среди советских атомоходов второго поколения данная подлодка считалась самой малошумной). Её шумность на полном ходу в ультразвуковом диапазоне частот была менее 80, в инфразвуковом – 100, в звуковом – 110 децибел. При этом большая часть акустического диапазона и естественные шумы моря совпадали. На подлодке имелось размагничивающее устройство, призванное снизить магнитную заметность судна. Гидравлическая система подводной лодки была разделена на три автономные подсистемы, которые служили для привода общекорабельных устройств, рулей, крышек ракетных контейнеров. Рабочая жидкость гидросистемы в процессе эксплуатации подлодок, являвшаяся из-за своей высокой пожароопасности предметом постоянной «головной боли» для экипажей, была заменена на менее горючую. ПЛАРК 670-го проекта имела электролизную стационарную систему регенерации воздуха (это дало возможность отказаться от другого источника пожарной опасности на субмарине – регенерационных патронов). Система фреонового объёмного пожаротушения обеспечивала эффективную борьбу с пожаром. Подлодка была оснащена инерциальным навигационным комплексом «Сигма-670», точность работы которого превосходила соответствующие характеристики навигационных комплексов лодок первого поколения в 1,5 раза. ГАК «Керчь» обеспечивалась дальность обнаружения в 25 тыс. м. На борту лодки для управления боевыми системами была размещена БИУС (боевая информационно-управляющая система) «Брест». На корабле 670-го проекта по сравнению с судами первого поколения резко увеличили уровень автоматизации. Например, автоматизировались управление движением подлодки по курсу и глубине, стабилизация без хода и на ходу, процесс всплытия и погружения, предотвращение аварийных провалов и дифферентов, управление подготовкой к торпедной и ракетной стрельбе и тому подобное. Несколько улучшили и обитаемость на подлодке. Весь личный состав был обеспечен индивидуальными спальными местами. У офицеров имелась кают-компания. Столовая для мичманского и матросского состава. Дизайн внутренних помещений улучшился. На субмарине применялись лампы дневного света. Перед ограждением рубки располагалась челночная всплывающая спасательная камера, предназначенная для спасения экипажа в аварийной ситуации (всплытия с глубин до 400 метров). Ракетное вооружение ПЛАРК 670-го проекта – восемь противокорабельных ракет «Аметист» – располагалось в пусковых контейнерных установках СМ-97, размещённых вне прочного корпуса в передней части корабля побортно под углом 32,5 градуса к горизонту. Твердотопливная ракета П-70 (4К-66, натовское обозначение – SS-N-7 «Starbright») имела стартовую массу 2900 кг, максимальную дальность 80 км, скорость 1160 километров в час. Ракета выполнялась по нормальной аэродинамической схеме, имела складное крыло, раскрывающееся после старта автоматически. Полёт ракеты проходил высоте 50-60 метров, что затрудняло ее перехват средствами противовоздушной обороны кораблей противника. Радиолокационная система самонаведения противокорабельных ракет обеспечивала автоматический выбор самой крупной в ордере цели (то есть цели, которая имеет наибольшую отражающую поверхность). Типовой боекомплект подлодки состоял из двух ракет, оснащенных ядерными боеприпасами (мощность 1 кт) и шести ракет с обычными боевыми частями массой около 1000 кг. Огонь противокорабельными ракетами мог выполняться с глубины до 30 метров двумя четырёхракетными залпами при скорости под лодки до 5,5 узлов, при волнении моря менее 5 баллов. Существенным недостатком ракет П-70 «Аметист» являлся сильный дымный след, оставляемый твердотопливным ракетным двигателем, который демаскировал субмарину во время пуска противокорабельных ракет. Торпедное вооружение подлодки проекта 670 размещалось в носовой части судна и состояло из четырех 533-миллиметровых торпедных аппаратов с боекомплектом из двенадцати торпед СЭТ-65, САЭТ-60М или53-65К, а также двух 400- миллиметровых торпедных аппаратов (четыре торпеды МГТ-2 или СЭТ-40). Вместо торпед подлодка могла нести до 26 мин. Также, в торпедный боекомплект субмарины входили ложные цели «Анабар». Для управления торпедной стрельбой служила система ПУС «Ладога-П-670». На Западе субмаринам проекта 670 присвоили обозначение «Charlie class». Необходимо отметить, что появление в составе флота СССР новых ракетоносцев значительно усложнило жизнь авианосным соединениям ВМФ США. Обладая меньшей шумностью, по сравнению с предшественниками, они были менее уязвимы от противолодочных средств потенциального противника, а возможность подводного старта ракет делало использование их «главного калибра» более эффективным. Низкая дальность ведения огня комплексом «Аметист» требовала подхода к цели на дальность до 60–70 километров. Однако у этого были и свои плюсы: небольшое подлётное время маловысотных трансзвуковых ракет делало весьма проблематичным организацию противодействия удару из-под воды с «кинжальных» дистанций. Модификации Пять ПЛАРК 670-го проекта (К-212, -302, -308, -313, -320) в 1980-х годах были подвергнуты модернизации. Гидроакустический комплекс «Керчь» был заменен новым ГАК «Рубикон». Также, на всех подлодках перед ограждением выдвижных устройств рубки установили гидродинамический стабилизатор, представлявший собой плоскость имеющую отрицательный угол атаки. Стабилизатор компенсировал излишнюю плавучесть «раздутого» носа подлодки. На некоторых субмаринах данной серии прежний гребной винт был заменен новыми малошумными четырёхлопастными винтами диаметром 3,82 и 3,92 м, установленные на одном валу тандемно. В 1983 г. атомная подводная лодка с крылатыми ракетами К-43, намеченная для продажи Индии, прошла капремонт и модернизацию по проекту 06709. В результате субмарина получила гидроакустический комплекс «Рубикон». Также в ходе работ установили систему кондиционирования воздуха, оборудовали новые кубрики для личного состава и каюты для офицеров, сняли секретную аппаратуру управления и связи. После завершения проведения обучения индийских экипажей подлодка опять встала на ремонт. К лету 1987 г. она была полностью подготовлена к передаче. 5 января 1988 года К-43 (переименовали в УТС-550) во Владивостоке подняла индийский флаг и отбыла в Индию. Позднее на базе проекта 670 разработали его усовершенствованный вариант – проект 670-М – имеющий более мощные ракеты «Малахит», дальность стрельбы которых составляла до 120 километров. Программа строительства В Горьком на ССЗ «Красное Сормово» в период с 1967 г. по 1973 г. было построено одиннадцать ПЛАРК 670-го проекта. После транспортировки в спец. доке по Волге, Мариинской водной системе и Беломоро-Балтийскому каналу, подлодки переводились в Северодвинск. Там производили их достройку, испытания и сдачу заказчику. Необходимо отметить, что на начальном этапе реализации программы рассматривали вариант передачи ПЛАРК проекта 670 на Чёрное море, однако его отвергли, главным образом, по геополитическим соображениям (проблема черноморских проливов). 6 ноября 1967 года был подписан приёмный акт по К-43 – головному кораблю серии. 3 июля 1968 года после испытаний на подлодке К-43, на вооружение военно-морского флота приняли ракетный комплекс «Аметист» с ракетами П-70. В 1973-1980 годах на том же заводе построили ещё 6 субмарин модернизированного проекта 670-М. Статус на 2007 год К-43 – головная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 670 –– вошла в состав Одиннадцатой дивизии Первой флотилии подлодок Северного Флота. Позднее в данное соединение включили и остальные суда проекта 670. Первоначально ПЛАРК 670-го проекта числились как КрПЛ. 25 июля 1977 года их отнесены к подклассу БПЛ, однако 15 января следующего года вновь отнесены КрПЛ. 28 апреля 1992 года (отдельные подлодки – 3 июня) – к подклассу АБПЛ. Подлодки проекта 670 приступили в 1972 году к несению боевой службы. Субмарины данного проекта осуществляли слежение за авианосцами ВМС США, активно привлекались к различным учениям и манёврам, самые крупны – «Океан-75», «Север-77» и «Разбег-81». В 1977 г. осуществили первую групповую стрельбу противокорабельными ракетами «Аметист» в составе 2-х ПЛАРК 670-го проекта и 1-го малого ракетного корабля. Одним из основных районов несения боевой службы кораблей проекта 670 было Средиземное море. В данном регионе в 1970-80-х гг. тесно переплелись интересы США и СССР. Основная цель советских ракетоносцев – боевые корабли Шестого американского флота. Необходимо признать, что средиземноморские условия делали подлодки проекта 670 на данном театре самым грозным оружием. Их присутствие вызывало обоснованное беспокойство у американского командования, которое не имело в своем распоряжении надёжных средств противодействия этой данной угрозе. Эффектной демонстрацией возможностей субмарин стоящих на вооружении ВМФ СССР стали ракетные стрельбы по мишени, проведённые лодкой К-313 в мае 1972 года в Средиземном море. Постепенно география походов североморских подлодок 670-го проекта расширялась. В январе-мае 1974 года К-201 совместно с атомной подлодкой К-314 проекта 671 совершили уникальный 107-суточный переход с СФ на ТОФ через Индийский океан по южному маршруту. 10-25 марта субмарины вошли в сомалийский порт Бербера, где экипажи получили кратковременный отдых. После этого плавание продолжилось, в начале мая завершившись на Камчатке. К-429 в апреле 1977 года совершила переход с Северного флота на Тихоокеанский флот Северным морским путем, где ПЛАРК 30 апреля 1977 года вошла в состав Десятой дивизии Второй флотилии подлодок, базирующейся на Камчатке. Подобный переход в августе-сентябре 1979 года, продолжавшийся 20 суток, совершила субмарина К-302. В дальнейшем на Тихий океан по Севморпути прибыли К-43 (1980 год), К-121 (до 1977 года), К-143 (1983 год), К-308 (1985 год), К-313 (1986 год). К-83 (в январе 1978 года переименована в К-212) и К-325 в период с 22 августа по 6 сентября 1978 года совершили первый в мире групповой подлёдный трансарктический переход на Тихий океан. Первоначально планировали, что первая подлодка, пройдя из Баренцева в Чукотское море подо льдами, передаст сигнал о всплытии, после чего второй корабль в путь отправится. Однако предложили более надёжный и эффективный способ перехода – переход в составе тактической группы. Это уменьшало риск подлёдного плавания однореакторных лодок (в случае выхода на одной из ПЛАРК реактора из строя другая лодка смогла бы оказать помощь в поиске полыньи). Кроме того, лодки в группе имели возможность поддерживать между собой связь в телефонном режиме с помощью УЗПС, что позволяло субмаринам взаимодействовать друг с другом. Кроме того групповой переход удешевлял вопросы надводного («надлёдного») обеспечения. Командиры кораблей и командир Одиннадцатой дивизии подводных лодок за участие в операции были удостоены звания Герой Советского Союза. Все тихоокеанские корабли 670-го проекта вошли в состав Десятой дивизии Второй флотилии подводных лодок. Основной задачей субмарин являлось слежение (при получении соответствующего приказа – уничтожение) авианосцев ВМФ США. В частности, в декабре 1980 года подлодкой К-201 было осуществлено длительное слежение за ударной авианосной группой, которую возглавлял авианосец «Coral Sea» (за это ее удостоили благодарности Главкома Военно-морского флота). Из-за нехватки на Тихоокеанском флоте противолодочных подводных лодок ПЛАРК 670-го проекта привлекали для решения задач по обнаружению американских подлодок в районе боевого патрулирования советских РПКСН. Судьба К-429 сложилась наиболее драматично. 24 июня 1983 года в результате ошибки экипажа субмарина затонула на глубине 39 метров в бухте Саранная (около берегов Камчатки) на полигоне боевой подготовки. В результате инцидента погибло 16 человек. Подлодка 9 августа 1983 года была поднята (во время операции по подъёму случилось происшествие: «дополнительно» затопили четыре отсека, что значительно усложнило работы). Восстановительный ремонт, который обошелся казне в 300 миллионов рублей, был завершен в сентябре 1985 года, но 13 сентября, через несколько дней после окончания работ, в результате нарушений требований живучести, субмарина вновь затонул в Большом Камне у стенки СРЗ. В 1987 году так и не введённую в строй подлодку исключили из состава флота и переоборудовали в учебно-тренировочную станцию УТС-130, которая базируется на Камчатке и используется посей день. Вслед за АПЛ К-429, оставившей в 1987 году боевой строй, в начале 1990-х списали и другие подлодки 670-го проекта.  Подъем затонувшей АПЛ К-429 понтонами Один из кораблей 670-го проекта – К-43 – стал первой атомной подлодкой индийского военно-морского флота. Эта страна в начале 1970-х гг. начала реализацию национальной программы создания атомных подводных лодок, однако семь лет работы и четыре млн. долларов истраченных на реализацию программы к ожидаемым результатам не привели: задача оказалась намного сложнее, чем казалось вначале. В итоге приняли решение арендовать у СССР одну из АПЛ. Выбор моряков Индии пал на «Чарли» (на Тихоокеанском театре корабли данного типа отлично себя зарекомендовали). В 1983 году во Владивостоке в учебном центре военно-морского флота, а позднее на борту субмарины К-43, намеченной для передачи индийским ВМФ, началась подготовка двух экипажей. К этому времени подлодка уже прошла капремонт и модернизацию по проекту 06709. Лодка, после завершения обучения индийских экипажей, вновь встала на ремонт. К лету 1987 г. ее полностью подготовили к передаче. К-43 (получившая обозначение УТС-550) 5 января 1988 года подняла во Владивостоке флаг Индии и через несколько дней отбыла в Индию с советским экипажем. Для нового, мощнейшего боевого корабля ВМФ Индии, получившего тактический № S-71 и название «Chakra», были созданы очень благоприятные условия базирования: спец. пирс, оснащенный 60-тонным краном, крытый док-эллинг, службы радиационной безопасности, мастерские. На борт лодки во время стоянки подавали воду, сжатый воздух и электроэнергию. В Индии «Chakra» эксплуатировалась три года, при этом около года она провела в автономных плаваниях. Все проводимые учебные стрельбы увенчались прямыми попаданиями в цель. 5 января 1991 году срок аренды подлодки истёк. Индия настойчиво пыталась продлить лизинг и даже купить ещё одну подобную подводную лодку. Однако на эти предложения Москва не согласилась по политическим соображениям. Для индийских подводников «Чакра» был настоящим университетом. Многие из офицеров, служивших на ней, сегодня в военно-морских силах этой страны занимают ключевые посты (достаточно сказать, что атомная подлодка с крылатыми ракетами дала Индии 8 адмиралов). Опыт, полученный во время эксплуатации атомохода, дал возможность продолжить работы по созданию собственной индийской атомной подводной лодки «S-2». 28 апреля 1992 года «Chakra», вновь зачисленная в состав ВМФ России, прибыла своим ходом на Камчатку, где завершила свою службу. Из боевого состава флота ее исключили 3 июля 1992 года. Основные тактико-технические характеристики ПЛАКР проекта 670 «Скат»: Надводное водоизмещение – 3574 тонн; Подводное водоизмещение – 4980 тонн; Габаритные размеры: Наибольшая длина – 95,5 м; Наибольшая ширина – 9,9 м; Осадка по КВЛ – 7,5 м; Главная энергетическая установка: - паропроизводящая установка ОК-350; ВВР ВМ-4-1 – 89,2 мВт; - ГТЗА-631, паровая турбина, 18800 л.с. (13820 кВт); - 2 турбогенератора ТМВВ-2 – 2х2000 кВт; - дизель-генератор – 500 кВт; - вспомогательный ЭД – 270 л.с.; - вал; - пятилопастной ВФШ или 2 по схеме «тандем»; - 2 вспомогательных водомёта; Надводная скорость хода – 12 узлов; Подводная скорость хода – 26 узлов; Рабочая глубина погружения – 250 м; Предельная глубина погружения – 300 м; Автономность 60 суток; Экипаж – 86 человек (в т.ч. 23 офицера); Ударное ракетное вооружение: - пусковые установки СМ-97 противокорабельного ракетного комплекса П-70 «Аметист» - 8 шт.; -противокорабельные ракеты П-70 (4К66) «Аметист» (SS-N-7 «Starbright») – 8 шт.; Торпедное вооружение: - 533-миллиметровые торпедные аппараты – 4 (носовые); - 533-миллиметровые торпеды 53-65К, САЭТ-60М, СЭТ-65 – 12; - 400-миллиметровые торпедные аппараты – 2 (носовые); -400-миллиметровые торпеды СЭТ-40, МГТ-2 – 4; Минное вооружение: - может нести до 26 мин вместо части торпед; Радиоэлектронное вооружение: Боевая информационно-управляющая система - «Брест» Радиолокационная система общего обнаружения – РЛК-101 «Альбатрос»/МРК-50 «Каскад»; Гидроакустическая система: - гидроакустический комплекс «Керчь» или МГК-400 «Рубикон» (Shark Fin); - ЗПС; Средства радиоэлектронной борьбы: - МРП-21А «Залив-П»; - «Весло-П» пеленгатор; - ВАН-М ПМУ (Stop Light, Brick Group, Park Lamp); - ГПД «Анабар» (взамен части торпед); Навигационный комплекс – «Сигма-670»; Комплекс радиосвязи: - «Молния»; - «Параван» буйковая антенна; - «Искра», «Анис», «Тополь» ПМУ. |

|

|

|

|

#2 |

|

|

Острозубый «Скат». Под флагами трёх государств

Лодки из титана. Суперкавитирующие торпеды и реакторы с жидким металлом. Каким еще мог удивить флот? Публика приготовилась в сотый раз сломать копья в споре о подводных истребителях типа «Лира». Погрузиться на километр с «Комсомольцем» и фантазировать о «Посейдоне», прорывающем мрак глубины на 200 узлах. Внимательно разбираться в том, какое оружие и почему определяют соотношение сил на море, желающих немного. Показательно, что среди тысяч статей на военную тематику, размещенных на topwar.ru, подводным лодкам проекта 670 «Скат» был посвящен всего один материал. Датированный 2012 годом. «Беззубый скат» — худшая серия ПЛ В принятых категориях быстрее/глубже/сильнее «Скат» был настолько плох, что даже не верится, что подобной техникой вооружался флот сверхдержавы. Самый тихоходный атомоход своего времени. Источники называют 25 узлов под водой, зарубежные приводят еще меньше. В отличие от американских ВМС, где скоростные качества субмарин традиционно указывались в формате 20+ (засекречено), в характеристиках «Ската» секретов не было. Малая скорость хода стала неизбежным следствием его конструкции. По значению удельной энерговооруженности (3,75 л.с./тонна) «Скат» вдвое уступал своим ровесникам. Одновальная схема ЭУ с одним водо-водяным реактором — нонсенс для советского . Энергичные маневры, гонки под водой или попытки уйти от выпущенных торпед в качестве боевых приемов даже не рассматривались. Спешка и суета — удел глупых марлинов и тунцов. А «Скат» бесшумно скользит в толще воды, помахивая краями плавников. Среди других антирекордов «Ската» — низкая прочность корпуса. Единственная из советских ПЛА второго поколения, у которой рабочая глубина погружения была ограничена 240 метрами (предельная — 300). Сравнение с ровесниками: многоцелевой «Ёрш» (671 проект) мог погружаться на 400 метров, а титановая «Лира» — на 450. Гидроакустический комплекс? Зачем такой подлодке высококлассный ГАК? Вместо стандартного для подводных охотников ГАК «Рубин» новый атомоход получил комплекс «Керчь» с урезанными размерами и возможностями. Дальность стрельбы ракетами сократилась в пять раз по сравнению с предыдущими сериями ПЛАРК, вооруженных ракетным комплексом П-6. Помимо указанного недостатка, новейшие ракеты П-70 «Аметист» утратили способность полета на сверхзвуке. Такое положение начисто лишало возможности атаковать АУГ с безопасного расстояния, заставляя неуклюжую субмарину преодолевать рубежи противолодочной обороны. Конечно, если не принимать во внимание то, что у «Ската» вообще отсутствовал шанс догнать авианосное соединение, идущее 30-узловым ходом. К полувековому юбилею Великого Октября была заложена серия атомоходов с весьма посредственными характеристиками. Лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК) тогда считались главной ударной силой на море. Как заказчик в лице командования ВМФ согласился на такие компромиссы? И что получил взамен? «Скат» (натовское обозначение — «Чарли») стал одним из самых удачных проектов подводного кораблестроения. Боевые качества этих лодок были по-достоинству оценены самым взыскательным контролером — вероятным противником в лице ВМС США. Все неожиданные технические решения «Ската» имели одно объяснение. Впервые в мире атомоходы строились за тысячи километров от моря. Примечательной особенностью советской промышленности было рассредоточение и дублирование мощностей на случай большой войны. Часто такая практика шла не только в ущерб экономическим соображениям, но и здравому смыслу. В начале 1960-х годов, помимо крупных центров атомного кораблестроения в Северодвинске, Ленинграде и Комсомольске-на-Амуре, был сформирован четвертый — в Горьком (современный Н. Новгород), на мощностях завода «Красное Сормово». Идея была красивой лишь на словах. Если бы строительство ПЛА в Северодвинске по какой-либо причине оказалось невозможно, то наличие резервной верфи («Красное Сормово») исправить ситуацию не могло. Собранные в Горьком корпуса подлодок потом достраивались и дооснащались в Северодвинске. Смежное предприятие с максимально неудобным расположением по отношению к головному изготовителю! Но у этой был и свой положительный момент. География и вынужденные ограничения при транспортировке по внутренним речным путям заставили ограничить полет фантазии у адмиралов и разработчиков тактико-технического задания. Что самым благоприятным образом сказалось на боевых и эксплуатационных качествах «Ската». В тесноте и… обиде Стоит заметить, что конечной целью проекта было не просто создание атомохода малых размеров. На «Красном Сормове» строили лодки-ракетоносцы, в чреве которых помещались пусковые шахты КР. Совокупность требований потребовала многих нетривиальных решений. Из-за недостатка места в носу впервые в отечественной практике горизонтальные рули пришлось сдвинуть к средней части подлодки. А часть механизмов реакторной установки расположить в смежных отсеках. К слову, недостаток места никак не отразился на обитаемости. Условия размещения экипажа на лодках проекта 670 были даже улучшены по сравнению с условиями предшественников. Штатный экипаж (80 человек) удалось целиком разместить в трех носовых отсеках, вдали от шумных и опасных механизмов ЭУ. Объяснение данного парадокса, как обычно, было связано с ничтожными размерами человека на фоне 100-метрового корабля. Указанные ограничения габаритов не распространялись на людей. Тем не менее, ограниченное водоизмещение заставило пересмотреть состав вооружения ПЛАРК. Еще на этапе первичных эскизов пришлось отказаться от «челомеевских монстров» со значениями стартовой массы 5-6 тонн.  Противокорабельная ракета комплекса П-6 В качестве «главного калибра» был выбран противокорабельный комплекс П-70 «Аметист». Восемь наклонных пусковых контейнеров с ракетами, размещенных по бортам, в носовой части вне прочного корпуса. Ракета П-70 развивала околозвуковую скорость полета при собственной стартовой массе около 3 тонн. Но главная ценность «Аметиста» была невидна снаружи. При создании ПЛАРК второго поколения конструкторам была поставлена задача обеспечить запуск КР из подводного положения. В отличие от современных «Калибров» с выдвижным воздухозаборником, технологии начала 1960-х гг. не позволили обеспечить автоматическую разгерметизацию и надежное включение турбореактивного двигателя после выхода крылатой ракеты из воды. По этой причине в составе комплекса П-70 были применены ПКР с маршевым твердотопливным ракетным двигателем (ТТРД). Разумеется, не самое эффективное решение для длительного полета в плотных слоях атмосферы. Но иного выбора не было. Сокращение габаритов и стартовой массы, применение ТТРД и маловысотный профиль полета — все эти факторы в совокупности привели к резкому уменьшению дальности полета ракет. Утратив преимущество в дальности стрельбы (80 км вместо прежних 350-400), комплекс П-70 обеспечил подводникам скрытность при подготовке к атаке. Запуск ракет был возможен при движении малым ходом на глубине до 30 метров при волнении моря на поверхности до 5 баллов. Если запуск КР из подводного положения можно считать неизбежным следствием прогресса в области ракетных вооружений, то другие качества «Аметиста» стали настоящей головной болью для вероятного противника. В первую очередь из-за маловысотной траектории. Высота полета ракет на маршевом участке составляла всего 60 метров. Была ли возможность увеличить дальность за счет полета на больших высотах? К сожалению, перед разработчиками П-70 стояла еще одна сложная проблема. В отличие от лодок прошлых проектов, находившихся в надводном положении на протяжении всей атаки, экипаж «Ската» не имел возможности скорректировать полет выпущенных ПКР на среднем участке траектории. Пуск ПКР с подлодки пр. 675 Необходимость коррекции была связана с недостаточными характеристиками радиолокационных головок того времени, их ограниченной дальностью обнаружения и отсутствием у ПКР сложных алгоритмов поиска и селекции целей. Подвижная морская цель за это время могла выйти за пределы действия ГСН. Ракеты требовалось «выводить» в район цели вручную. Обеспечение большой дальности стрельбы при отсутствии коррекции было лишено смысла. Конструкторы «Аметиста» сосредоточили усилия на разработке сбалансированного комплекса, где дальность полета соответствовала возможностям средств наведения при одновременном обеспечении минимальной высоты полета ракет. Проблема с наведением решалась за счет малого подлетного времени. Ордер противника не успевал удалиться от расчетной точки, куда запускались ПКР. «Аметисту» не требовалось подниматься на километровую высоту, чтобы его радиолокационная головка самонаведения (ГСН) могла охватить значительную площадь морской поверхности. «Аметист» выходил из-за горизонта и видел цель прямо перед собой. В таких условиях даже не самая надежная ГСН уровня 60-х гг. получала возможность увидеть и захватить цель. Для примера. Маршевый участок полета ПКр первого поколения (П-35/П-6) пролегал на больших высотах, до 7000 метров, что, во-первых, исключало фактор внезапности, во-вторых, делало ракеты уязвимыми для корабельных средств ПВО противника («Талос», «Терьер»). Маловысотный режим позволял «Аметисту» до последних минут оставаться невидимым для РЛС кораблей противника. Даже при раннем обнаружении пуска с подлодки при помощи гидроакустики применение зенитного оружия было исключено. Кинжальный удар из-под воды Слабым звеном «Аметиста» оставалась его ГСН, собранная на примитивной элементной базе той эпохи. В таких условиях её помехозащищенность уступала радиолокационному визиру ПКР семейства П-35/П-6, через который оператор, находившийся на борту корабля-носителя, корректировал полет и «запирал» ракету на выбранной цели. Самые серьезные опасения подтвердились по результатам применения морских средств противодействия и РЭБ во время Войны Судного дня (1973 г.), когда ни одна из 54 выпущенных противокорабельных ракет советского производства не смогла поразить цель. С другой стороны, заслуги высокотехнологичных средств РЭБ в этом не было. Атакующая сторона еще раз доказала полное отсутствие военных знаний, смекалки и навыков селекции целей, бездарно «ведясь» на самые примитивные ловушки. Помимо этого, методы противодействия ВМС Израиля были бы непригодны для конфликта высокой интенсивности, для условий открытого океана. Флоты арабских государств использовали ракеты П-15 с головкой самонаведения, аналогичной ГСН «Аметиста». Самих «Аметистов» там, конечно, не было. Комплекс П-70 никогда не применялся в боевых условиях, оставаясь оружием «Судного дня». Две из восьми ракет на борту подлодок «Скат» оснащались ядерной боевой частью. Стоит заметить, что по состоянию на конец 60-х гг. ни одно государство в мире не располагало противокорабельным оружием такого уровня и назначения. Советские противокорабельные комплексы были уникальны. Помехозащищенность ГСН не была проблемой конкретного изделия, а была общим аспектом в вечном противостоянии средств нападения и защиты. У всей этой истории с многотонными ПКР имелся и более серьезный недостаток. О котором ввиду невозможности его устранения имеющимися средствами предпочитали (и предпочитают) не вспоминать. Выдача целеуказания для подлодок в реальном времени в боевых условиях. Хотя бы для целей на удалении в 50 морских миль. Без которого ни «Скат», ни его предшественники с дальнобойными комплексами П-6 просто не смогли бы реализовать свои возможности. Какими бы ни были недостатки «Аметиста», скрытный выход в атаку и минимальное подлетное время на малой высоте заставляли считаться с таким оружием. Появление ПЛАРК с комплексом П-70 значительно повысило уровень угрозы для корабельных соединений американских ВМС. И, конечно, «Скат» оставался верен традициям подводного флота. На борту охотника имелось шесть ТА с боекомплектом 16 торпед. Ахилл и черепаха «Чарли» Скорость является преимуществом до тех пор, пока не нарушает скрытности. Все рассказы о 40-узловой «Лире» противоречат специфике применения подводного флота. На такой скорости лодка не слышит ничего, а её слышат все. Как и любое оружие, субмарины рассчитаны под свою определенную тактику, при которой в полной мере раскрывается их потенциал. И эта тактика не слишком изменилась с момента появления первых ПЛ. Под водой по-прежнему ценятся не лишние 10 узлов, а скрытность. Даже у лучших современных атомоходов малошумная (в ряде источников — оперативная или тактическая) скорость подводного хода не превышает 20 узлов. Движение с большей скоростью создает неоправданные риски для подлодки. С учетом этих фактов максимальные 25 узлов «Ската» уже не кажутся вопиюще малым значением. Подлодки не являются оружием быстрого реагирования, выходящим из своих баз по тревоге. Согласно всем канонам подводной войны, они должны быть ЗАРАНЕЕ скрытно развернуты на позициях, на путях вероятного следования кораблей противника. И тогда самая медленная черепаха сможет догнать Ахиллеса, если будет ползти ему наперерез. Технический облик ПЛАРК пр. 670 упрощал развертывание и боевое применение. Всего один главный турбозубчатый агрегат (ГТЗА — «коробка передач» атомохода). Сокращенное число насосов теплоносителя, обусловленное наличием на борту всего одной ядерной паропроизводящей установки ОК-350 (ядро — реактор ВК-4). Меньшее водоизмещение и площадь смачиваемой поверхности вкупе с рядом мер по снижению шумности (обтекатели всех отверстий и вырезов, механизмы закрытия шпигатных отверстий). Все это сделало подлодки «Скат» самыми тихими и скрытными среди советских ПЛА второго поколения. Что касается сомнений в надежности одновальной схемы с одним реактором, то можно говорить о несуществующей (выдуманной) проблеме. За 65 лет истории атомного подводного флота по этой причине не была потеряна ни одна субмарина. В свою очередь, «Скат» был спроектирован профессионалами высокого уровня. Приоритетом при создании одновальной подлодки стали масштабные меры по дублированию и рассредоточению важных узлов (аккумуляторы, преобразователи, распредщиты). В третьем отсеке появился автономный энергетический узел. Электрообеспечение насосов и управление реактором считалось гарантированным при любых, самых невероятных ситуациях на борту. Помимо основной линии гребного вала, были предусмотрены два резервных водомета, приводимые аварийным дизель-генератором. К счастью, на практике лодкам «Скат» ни разу не пришлось возвращаться с боевой службы 5-узловым ходом, с заглушенным реактором. Реальный оскал флота Пока знаменитые рекордсмены опустошали оборонный бюджет (титановая «Золотая рыбка» К-162 по цене авианосца) или боролись за звание «самой длинной субмарины» (носовая часть К-64 — в Ленинграде, корма с аварийным реактором — в Северодвинске), на страже морских рубежей находились одиннадцать ПЛАРК проекта 670. К которым позже добавились еще шесть единиц, построенных по модифицированному проекту 670М «Чайка» (CHARLIE-II). С еще более современным ракетным комплексом «Малахит».  Можно продолжать фантазировать о подводных перехватчиках и супероружии, но практика однозначно показала, что пределом для техники 1960-70-х гг. являлись такие «обычные» подлодки, как «Скат» или его ровесник, многоцелевой «Ёрш». По крайней мере, они были способны многократно выходить на боевые службы и благополучного возвращаться в базы. Попытки превзойти их качества приводили к тем странным результатам, о которых было вскользь упомянуто парой абзацев выше. Терпенью машины бывает предел… Атомная подводная лодка была и остается объектом повышенной опасности. Как бы ни была проста конструкция «Ската», на лодки этого типа пришлись две серьезные аварии. Первым ЧП стал самопроизвольный запуск реактора на находившейся на стапеле К-320, повлекший разрыв контуров с тяжкими последствиями (радиационная авария на «Красном Сормово», 1970 г.). Второй случай — затопление К-429 в бухте Саранной у берегов Камчатки в 1983 году. Из-за своих малых размеров «Скаты» обладали меньшим запасом надводной плавучести, но вина за утопление К-429 лежала целиком на командовании. Прерванный межпоходовый ремонт и выход в море с новым экипажем на дифферентовку. Никто не убедился в целостности запорной арматуры, заблокированной в открытом положении при проведении сварочных работ. Лодка ушла топором на дно. Авария стала причиной гибели 16 моряков, но адмиралам и ответственным лицам в тот раз крепко повезло. Лодка не имела повреждений и затонула на относительно малой глубине — 38 метров. Среди членов экипажа нашелся мичман, прошедший водолазную подготовку, который помог большей части людей выбраться на поверхность. В результате инцидента вскрылись нелицеприятные подробности организации боевой службы. Аварийные всплывающие буи почему-то оказались приварены (!) к борту субмарины. А из ста индивидуальных дыхательных аппаратов порванными и незаправленными оказались 90. Примерно в таком же состоянии находились ИДА, переданные на подлодку спасателями. Место затопления К-429 стало известно чисто случайно: случайный патрульный корабль случайно заметил и подобрал из воды пару добровольцев, покинувших аварийную К-429 через торпедный аппарат. Срочная спасательная операция в целом завершилась успешно. Последним лодку покинул мичман Баев. Выполняя просьбу главкома, он сумел задраить за собой люк, не допустив затопления отсека. Подвиг на глубине едва не стоил ему жизни. Субмарину подняли на поверхность и поставили в ремонт, чтобы через два года вновь затопить у причальной стенки в бухте Крашенинникова. Счет 1 : 1, ничья с американцами, зачем-то утопившими у пирса свою USS Guitarro. При такой организации службы единственное, что не хватало Тихоокеанскому флоту, так это лодок, оснащенных реакторами с металлическим теплоносителем (ЖМТ). Единственной хорошей стал тот факт, что оба известных ЧП с подлодками «Скат» произошли либо на этапе постройки, либо по причине ненадлежащей эксплуатации — откровенной халатности со стороны командования. Лаконичная конструкция «Скатов» исключала вероятность тяжелых аварий. За 20 лет боевых служб не было отмечено ни одного ЧП, повлекшего многочисленные жертвы или поставившего под угрозу существование подводного корабля. С учетом численности серии «Скатов» такой результат свидетельствует о высочайших эксплуатационных качествах подлодок. Эпилог. Под тремя флагами Все выпады в сторону «Ската» следует считать художественным вымыслом. В реальности это был могучий боевой комплекс с не имеющим аналогов главным калибром. Технологиями для создания такого оружия владели всего пять государств в мире. Показателен пример Индии, которая с начала 1970-х гг. вела разработку собственной атомной подлодки. В результате плодотворных научных поисков в 1983 году было достигнуто соглашение о передаче в лизинг одной субмарины из состава ВМФ СССР. Для всех, кто не в курсе этой истории, вопрос: из всего многообразия отечественных проектов какую лодку выбрали индийские адмиралы? Примечание. На заглавной иллюстрации — индийская атомная подлодка S71 «Чакра», бывш. К-43 проекта «Скат», экспортная модификация 06709. На траверзе — авианосец «Вираат». При использовании материалов

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| АПЛ |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Атомные подводные лодки с крылатыми ракетами. Проект 659 | ezup | Подводные лодки | 0 | 01.02.2016 00:27 |

| Атомные подводные лодки с крылатыми ракетами. Проект 949 «Гранит» | ezup | Подводные лодки | 0 | 08.10.2012 09:05 |

| Атомные подводные лодки с крылатыми ракетами. Проект 661 | ezup | Подводные лодки | 2 | 02.10.2012 21:58 |

| Атомные подводные лодки с крылатыми ракетами. Проект 675 (Echo-II class) | ezup | Подводные лодки | 0 | 02.10.2012 10:37 |

| Атомные подводные лодки с крылатыми ракетами. Проект 659 | ezup | Подводные лодки | 0 | 31.08.2012 13:30 |

Линейный вид

Линейный вид