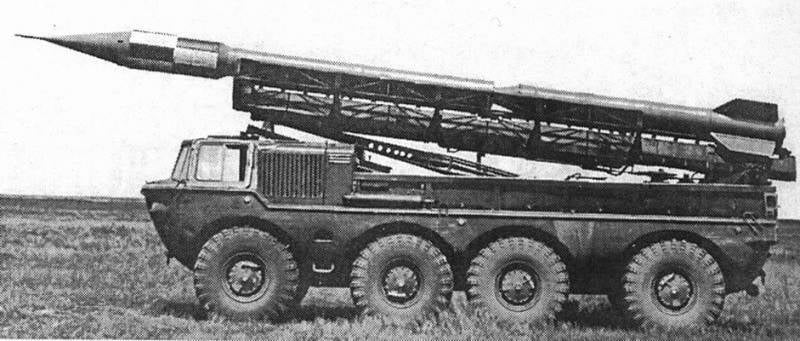

ЗИЛ-135 с тактической ракетой "Луна" готовится к пуску. Источник: denisovets.ru

Лучше без дифференциала

В первой части материала шла речь о поисковых макетах ЗИС-Э134, по итогам которых была выбрана концепция будущего четырехосного грузовика. Во время испытаний 8 февраля 1957 года оппонентами плавающего макета №2 были серийный БТР-152В, ЗИЛ-157 и экспериментальный бронетранспортер ЗИЛ-Э152В. Последняя машина была трехосной с равномерным распределением мостов по корпусу и оснащалась колесами большого диаметра. Этот бронетранспортер также был разработан в СКБ Грачева и являлся представителем второй ветки инженерных проектов бюро – трехосных внедорожников. Самыми известными серийными моделями данной схемы стали машины семейства «Синяя птица», применяемые для эвакуации приземлившихся (приводнившихся) космонавтов.

Но вернемся на испытания февраля 1957 года. БТР-152В и ЗИЛ-157 ожидаемо отсеялись на этапе преодолении окопа полного профиля, которые машины Грачева с легкостью прошли. Однако ЗИС-Э134 застрял в гораздо более широком окопе с ячейкой для бойца, а вот опытный бронетранспортер Э152В смог въехать и выехать передним и задним ходом. Но проблемы с надежность ШРУСов среднего моста не позволили бронетранспортеру успешно завершить испытания. Четырехосная машина была переработана: передний и зданий мост отнесли от центра на метр с лишним, оставили 2-й и 3-й мосты нетронутыми. Последний мост пришлось сделать управляемым. Такая удлиненная машина оказалась способна преодолевать уже противотанковые рвы шириной до 2,5 метра. Интересно, что в среде военных инженеров есть такой термин, как окопоходимость, с которой у новой машины все было в порядке. Разработчикам СКБ при работе именно над макетом №2 ЗИС-Э134 пришла в голову идея вообще обойтись без дифференциалов, установив на внедорожники два мотора, каждый из которых приводил колеса своего борта. Также пришло понимание, что машинам данного типоразмера вполне хватает четырех осей.

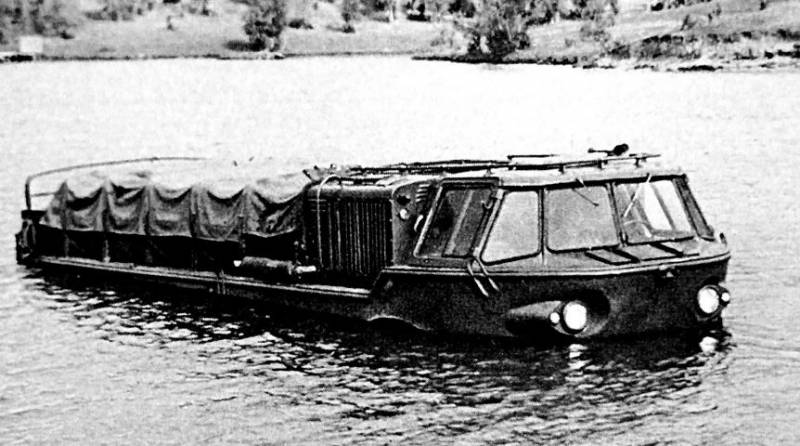

Транспортный десантный плавающий автомобиль ЗИЛ-135 (8х8). Источник: denisovets.ru

Впервые подобную схему с двумя моторами на четырехосном шасси СКБ Грачева апробировало на плавающем ЗИЛ-135, в котором узнать привычный ракетоносец очень непросто. Его разработка, по некоторым данным, была инициирована в СКБ с целью ухода от прямой конкуренции с продукцией СКБ-1 Минского автозавода. Как уже упоминалось в первой части материала, команда Грачёва проиграла соревнования с более тяжелым МАЗ-535. Тогда честь ЗИЛа защищал средний тягач ЗИЛ-134, однако ненадежный мотор V12 не позволил на равных конкурировать с МАЗами, оснащенными танковыми дизелями. Плавающий ЗИЛ-135 стал родоначальником так называемой грачевской школы проектирования колесной техники, последователи которой и в начале XXI века строили машины по данным лекалам. Надо сказать, что двухмоторная схема не является ноу-хау команды Грачева – к такому компоновочному решению прибегали еще в военное время.

Трехосный БТР-Э152В Виталия Грачева, который проиграл сравнительные испытания по причине ненадежности ходовой части и трансмиссии. Источник: drive2.ru

ЗИЛ-135 покоряет бездорожье и водную стихию. Источник: kolesa.ru

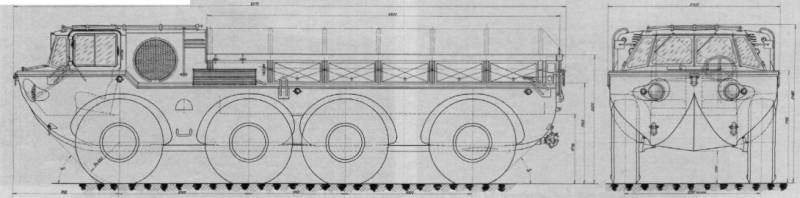

Легкий танк Т-70, самоходка Су-76М, опытные тягачи АТ-8 и АТ-14 оснащались двумя моторами, но не от хорошей жизни. Моторный голод, к сожалению, всегда был приметой отечественного автомобилестроения (и не только его), поэтому и приходилось ставить на тяжелые машины парно слабые двигатели. Вот и в СКБ Московского автозавода пришлось за неимением лучшего ставить пару карбюраторных опытных ЗИЛ-120ВК, разработанных на базе 6-цилиндрового ЗИЛ-120. Моторы ставились на транспортный десантный плавающий автомобиль ЗИЛ-135, который построили 3 октября 1958 года в рамках договора с Министерством обороны. Амфибия, единственная в своем роде и выпущенная в единственном экземпляре, именуется индексом 135 без каких-либо буквенных уточнений. Все остальные 135-е машины Московского автозавода обязательно имели буквы, а то и не одну. Характерной особенностью, кроме двухдвигательной компоновки и оригинальной схемы поворота, были колеса, жестко закрепленные на шасси. Отсутствие подвески, по задумке Грачева, должно было нивелировать шины низкого давления, естественно, оснащенные подкачкой. Также к плюсам машины без подвески относится малая высота – средний арттягач ЗИЛ-134 сходных габаритов с подвеской был на 250 мм выше ЗИЛ-135. Кузов не нуждался в колесных нишах, рассчитанных на ходы подвески. На испытаниях такое опрометчивое техническое решение вышло машине боком – неровности дороги высотой до 25 мм на скоростях 17-22 км/ч вызывали опасные резонансные колебания кузова. А если разогнаться побыстрее на кочках высотой около 100 мм, то появлялось фирменное галопирование, которое и с дороги могло выбросить.

Источник: издание "Техника и вооружение"

При разработке машины до сих пор непонятна основная цель ее создания. Десантная транспортная машина, очевидно, подразумевала доставку бойцов с десантных кораблей на берег, но параллельно в Горьком уже шла разработка БТР-60, который был защищен броней и тоже умел плавать. На балластный тягач как аналог МАЗ-535 также машина не походила: не хватало ни мощности, ни массы, да и плавать ей было ни к чему. На роль массового армейского грузовика-амфибии ЗИЛ-135 не подходил по причине чрезмерной сложности и дороговизны. Также, возможно, четырехосная машина могла разрабатываться в качестве замены устаревающей амфибии ЗИЛ-485А. При этом новинка превосходила её в два раза по грузоподъемности и проходимости по суше. Очевидно, с тактическим назначением плавающей лодки в СКБ до конца не разобрались. Как бы то ни было, плоское мореходное днище вкупе с большим дорожным просветом позволяло ЗИЛ-135 уверенно двигаться по снегу глубиной до 0,6 метра. Кстати, к концепции массовой плавающей машины в советских КБ вернулись чуть позже – в Миассе работали над секретными «Уралами» с водоизмещающими кузовами и пенопластовыми поплавками.

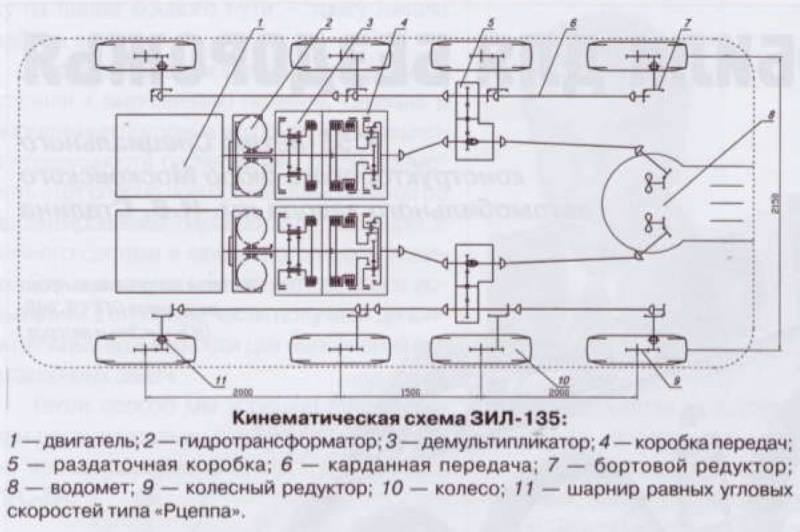

Немного о технических тонкостях амфибии. Трансмиссия амфибии была очень сложная: две гидродинамические передачи (в каждую входил гидротрансформатор ЗИЛ-111, 2-ступенчатый демультипликатор и 3-ступенчатая планетарная КПП), две раздаточные коробки, восемь бортовых передачи и восемь колесных редукторов. В случае выхода из строя одного из моторов была возможность движения на одном – для этого предусмотрели режим работы планетарной КПП в качестве ведущей. В условиях ровной дороги допускалось отключения одного двигателя для сохранения ресурса и снижения расхода. Перемещение на воде осуществлялось водометами, а управление — тремя рулями, при этом сохранялась возможность плавания только на одном рабочем моторе. В раздаточных коробках, ответственных за передачу крутящего момента к бортовым передачам и водометам, муфты имели три режима работы: «Движение на суше», «Вход и выход из воды» и «Движение в воде». Первый режим вращал только колеса, второй – и колеса, и водомет (для успешного выхода на топкий берег, к примеру), наконец, третий режим рассчитывался только на вращение водомета. На воде ЗИЛ-135 полной массой в 15 тонн (из них 5 тонн полезной нагрузки) развивал скорость до 10 км/ч.

Что было дальше

Раз уж ЗИЛ-135 разрабатывали в рамках договора с Министерством обороны, необходимо было искать ему нишу в действующей армии. Естественно, в дорогущем варианте транспортно-десантного грузовика такая амфибия была никому не нужна. После того как 135-я машина доказала свою высокую проходимость и плавучесть (на воде амфибия была наравне с ЗИЛ-485), пришло время задуматься о её практическом применении. Длина грузовой платформы в принципе позволяла устанавливать тактические ракеты, которые в то время интенсивно развивались. К тому же военное руководство искало подходящую колесную платформу под комплекс 2К6 «Луна» — гусеничная база плавающего танка ПТ-76 не удовлетворяла тряскостью и низким ресурсом ходовой части. И вот тут очень кстати пригодился плавающее шасси ЗИЛ-135.

Установка тактической ракеты вполне оправдывала назначение и возможности шасси. Это была очень серьезная «игрушка», способная нести ядерную боеголовку ЗР-10. Машину Виталий Грачев 28 мая 1959 года отправил в Сталинград своим ходом для установки ракетного комплекса «Луна» (соответствующее распоряжение Совета Министров вышло 8 апреля). Амфибию на заводе дополнительно оснастили задними домкратами и упорами под передние колеса. Кстати, был у ЗИЛ-135 конкурент в виде ярославского тяжелого трехосного ЯАЗ-214, но проходимость этой машины не шла ни в какое сравнение с четырехоской СКБ ЗИЛа. После установки «Луны» машина получила имя Бр-226-II (или 2П21) и отправилась на полигон Прудбой для проведения испытания. На суше все было хорошо: шасси хоть и было перегружено девятитонной пусковой установкой, но вполне справлялось со своими транспортными задачами.

Бр-226-II. Источник: denisovets.ru

Обратите внимание на колеса, не вывешивающиеся на неровностях. Подвеска на машине ЗИЛ-135Б отсутствовала. Источник: kolesa.ru

[CENTER]

ЗИЛ-135Б. Источник: trucksplanet.com

А вот когда Бр-226-II с ракетой вошел в воды Дона, чуть не случилась беда. Во-первых, снаряженная масса машины теперь серьезно превышала расчетные 15 тонн, а во-вторых, центр тяжести сместился вверх. В итоге плавающий ракетоносец чуть не утонул. Учитывая, что на борту амфибии могла быть ядерная боеголовка, опыты с плаванием остановили. Второй конфуз ждал ЗИЛ-135 во время первых стрельб. Дело в том, что «Луна» стартует с наклонного положения, окатывая пусковую установку горячими газами с давлением в несколько тонн. В итоге кабина ЗИЛа деформировалась, ветровые стекла разлетались и вообще внешний вид машины после пуска требовал косметического ремонта. Казалось бы, на этом историю ракетоносца ЗИЛ-135 можно заканчивать, но в конце октября 1959 года на свет появилась модификация «Б». В этой машине группа СКБ Грачева учла опыт испытаний предыдущей модели и удлинила колесную база на 400 мм в попытке избежать склонности к галопированию. Моторы были заменены на серийные 110-сильные ЗИЛ-123Ф от бронетранспортеров. Всего выпущено было четыре опытные машины, которые не произвели особого впечатления на военных, и тему плавающих колесных машин временно прикрыли. А история со слабой устойчивостью базового шасси к горячим газам тактической ракеты нашла неожиданное продолжение.

Доцент кафедры МВТУ им. Баумана Валерий Цыбин предложил собирать кабину из стеклопластика, способного обратимо деформироваться. Идею приняли и впервые в автомобильной промышленности организовали на СКБ ЗИЛа участок по сборке стеклопластиковых изделий. После всех приключений с амфибией ЗИЛ-135 контора Грачева получила от военных задание на разработку шасси под 12-метровую контейнерную установку крылатых ракет С-5 от ОКБ Челомея. В ходе опытно-экспериментальных работ появились исключительно сухопутные ЗИЛ-135Е и ЗИЛ-135К.

Как известно, от идеи размещения тактических ракет на колесных амфибиях окончательно не отказались. Спустя десятилетие появилась знаменитая «Точка», размещенная на трехосном плавающем БАЗ-5921. Эту машину также можно с полной уверенностью считать продуктом инженерной школы Виталия Грачева.

Продолжение следует…

Линейный вид

Линейный вид