RUFOR.ORG

»

Транспортёры переднего края: от Запорожья до «Геолога»

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

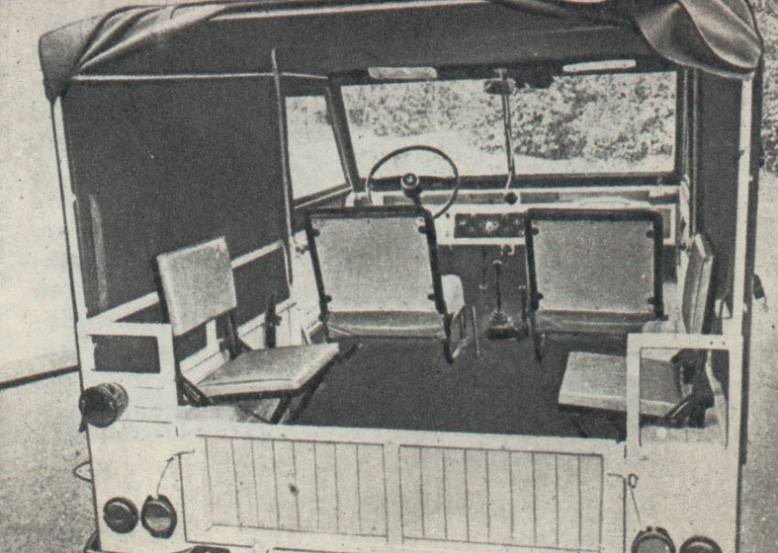

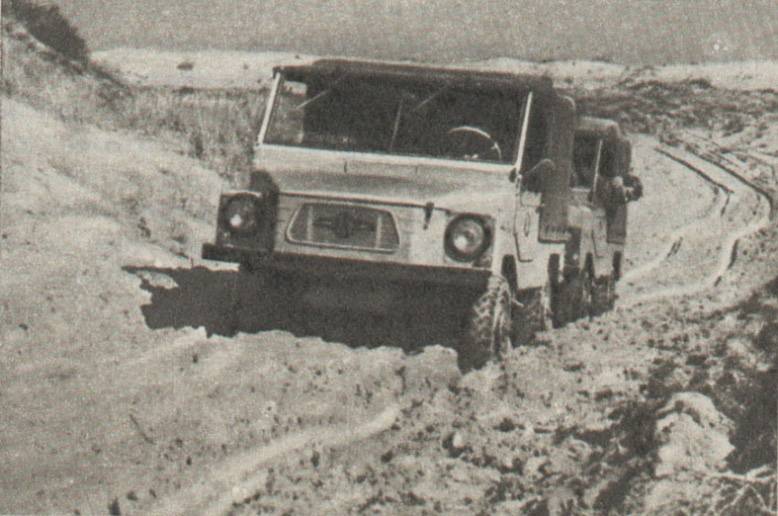

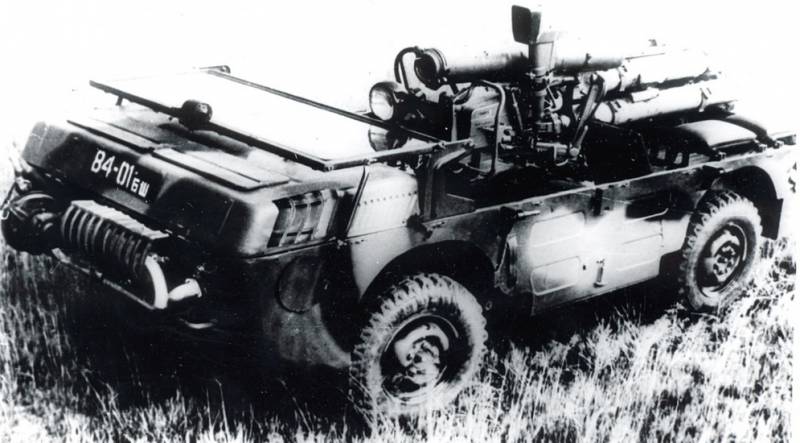

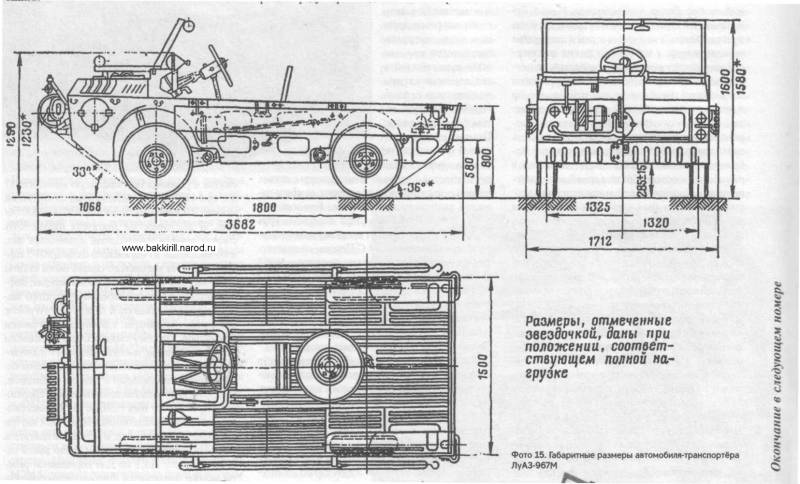

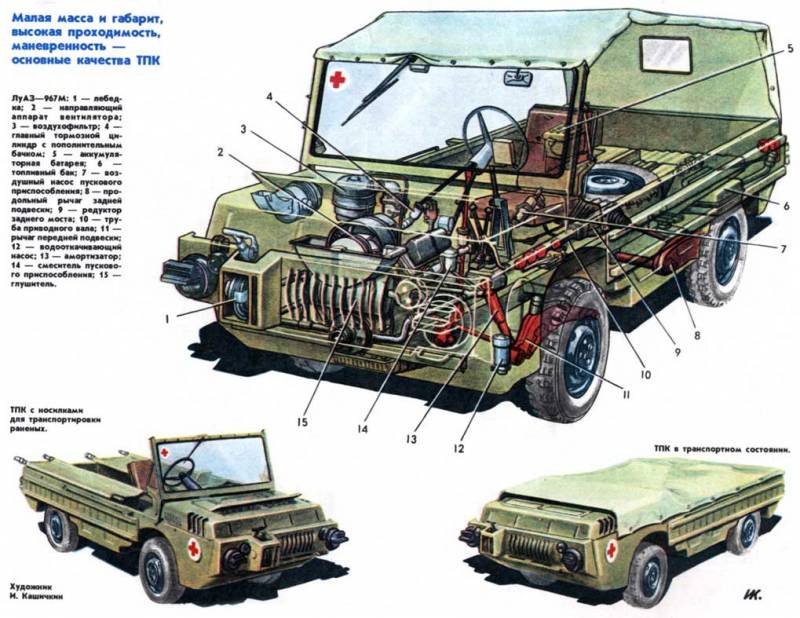

Опытный трехосный ЛуАЗ-976М. Фото: denisovets.ru Испытания с пристрастием В первой части материала («Механические мулы. Транспортёры переднего края Советской Армии») шла речь о переносе центра разработки будущих медицинских амфибий из НАМИ в Запорожье. Тогда на заводе «Коммунар» были созданы два прототипа ЗАЗ-967, сохранивших внешнее сходство с концептом НАМИ-032М. В целях экономии машину унифицировали с гражданским ЗАЗ-965 – общими были четырёхскоростная коробка передач, сцепление и главная передача. Полностью новым был агрегат принудительной блокировки заднего межколесного дифференциала. В 1961-1962 годах обе опытные машины прошли цикл заводских испытаний, итогами которых военные медики оказались довольны. ЗАЗ-967 был способен транспортировать трех человек, двое из которых в сидячем/лежачем положении располагались по бокам от центрального места водителя. Основную задачу (поиск раненых на поле боя) транспортер переднего края выполнял в несколько раз быстрее и эффективнее звена санитаров-носильщиков. Перевозить раненых на ЗАЗ-967 можно было в трех вариантах: на двух продольно расположенных носилках, расположенных поверх бортов и задних колесных ниш, на полу машины на специальном покрытии и, наконец, на сиденьях около водителя. Не самые придирчивые заводские испытания показали, что транспортеру оставалось только снизить вес в снаряженном состоянии и усилить тяговую лебедку.  ЛуАЗ-967М. Фото: autowp.ru После устранения данных замечаний пять опытных транспортеров вышли на государственные испытания, благоразумно обзаведясь перед этим ветровыми стеклами. Изначально военное ведомство не предусматривало данной опции в заказе на разработку. В сентябре-октябре 1962 года ЗАЗ-967 предстояло пройти несколько тысяч километров в Каракумах, на Памире, Кавказе и в Крыму. Работе испытателей можно только посочувствовать — кроме ветрового стекла, никаких дополнительных удобств в машине предусмотрено не было. Тент появился позже и представлял собой полотнище, закрывающее водителя и пассажиров от осадков сверху и сзади. Со всех других сторон ветер гулял по амфибии вполне свободно. Испытания машина прошла с большими условностями (были проблемы в надежности отдельных узлов), но, тем не менее, ее рекомендовали для производства на заводе «Коммунар». Но, как уже это неоднократно случалось с военными разработками, мощностей для сборки амфибии на предприятии не оказалось.       Гражданский "аналог" транспортера переднего края — предсерийный ЗАЗ-969. Фото: denisovets.ru На подготовку к выпуску транспортера Запорожскому заводу выделили два года, в ходе которых машину усовершенствовали, а также построили несколько гражданских собратьев ЗАЗ-969. Эти внедорожники отличались от военных прародителей нормальным расположением руля, педалей, наличием тента и ветрового стекла. Всю компанию в 1965 году отправили в очередной испытательный пробег на Памир и Каракумы. И снова проблемы с надежностью терзали полноприводных малышей на протяжении всего цикла испытаний. Страдали в первую очередь рулевое управление и агрегаты трансмиссии. Мотор МеМЗ-967, который предварительно был оснащен ограничителем оборотов, выдавал недостаточную мощность и работал с перебоями. Ограничитель с карбюратора сняли – это позволило разогнать мотор с 22 до 27 л. с. В данном исполнении полноприводная амфибия разгонялась до 71 км/ч, на плаву с помощью вращения колес набирала максимальные 3 км/ч, расходуя в смешанном цикле около 12 л на 100 км пути.   ЛуАЗ-967, который так и не попал на конвейер. Фото: autowp.ru       Одни из первых серийных ТПК ЛуАЗ-967М. Фото: autowp.ru Всего было собрано несколько «поколений» транспортеров переднего края ЗАЗ-967, ни одно из которых не стало серийным. Первую серию (1962-1965 года) можно отличить по двум глушителям, расположенным по бокам от капота, а также верхним кожухам воздухозаборника двигателя. Вторую серию (1964-1965 года) проще всего опознать по глушителю, размещенному перед капотом и суженной передней части машины. Последние предсерийные ЗАЗ-967, которые создавались в 1966-1967 годах, были уже максимально похожи на привычные нам ЛуАЗы-967. В машинах этого «поколения» мотор развивал уже 30 л. с., а трансмиссия имела серьёзные доработки. В полуосях появились крестовины от ГАЗ-69, увеличились передаточные отношения главных передач, колеса стали чуть больше, а приводной вал заднего моста оснастили промежуточной опорой. Во второй половине 1967 года машина прошла весь цикл третьих уже по счету испытаний и была рекомендована к принятию на вооружение. Кстати, главой государственной комиссии был Борис Фиттерман, который заложил в машину концептуальные основы, но так и не смог довести медицинский транспортёр до конвейера. В Запорожье к тому времени ситуация с производственной площадкой так и не сдвинулась с мёртвой точки – заводчане с трудом осваивали гражданскую линейку малолитражек. Поэтому принимать военный внедорожник и его «мирный» аналог ЗАЗ-969 должен были Луцкий машиностроительный завод (ЛуМЗ). В декабре 1967 года незвучное имя ЛуМЗ сменили на ЛуАЗ – Луцкий автомобильный завод, а первенцами обновленного предприятия стали ЛуАЗ-967 и ЛуАЗ-969. Долгий путь в армию На бумаге ЛуАЗ-967 выпускался в Луцке с 1967 года, однако в войсках о нем почти не знали – 11 опытных транспортеров успевали только собирать рекламации и рацпредложения от армейских технарей. Как только машину подготовили к конвейеру (это случилось в 1969 году), военные пожелали новый мотор — 1,2-литровый МеМЗ-968 от «Запорожца», развивающий 27 л. с. Двигатель смонтировали, оснастили дополнительным масляным радиатором, предпусковым устройством 5ПП-40А, передаточные отношения колесных редукторов уменьшили с 1,785 до 1,294, а кузов получил косметические усовершенствования. Все это затянуло процесс до 1972 года, когда на испытания выкатили четыре ЛуАЗ-967 с литерой М. Машину во второй раз приняли на вооружение и спустя целых три года поставили-таки на конвейер. А машина с базовым именем ЛуАЗ-967 так и не увидела серийного воплощения. Однако на амфибии в экспериментальном порядке установили гранатомет АГС-17М «Пламя», ПТУРС и безоткатное орудие. Все мобильные огневые точки так и остались в статусе опытных – военных не устраивала низкая для такого оружия грузоподъемность амфибии. Да и защиты не было никакой — единственной «броней», которая хоть как могла оградить от осколков на излете, были два трапа, крепящиеся на бортах амфибии.    Транспортер переднего края в нетипичном для себя амплуа носителя оружия. Фото: kolesa.ru  А вот здесь машина используется по прямому назначению. Фото: kolesa.ru За весь производственный цикл транспортер переднего края обновлялся трижды. Сначала ему прописали стандартизированное головное освещение, позволяющее появляться на дорогах общего пользования – эта метаморфоза случилась в 1978 году. Спустя три года появилась вторая версия медицинской амфибии, лишенная откидного заднего борта и оснащенная бытовым насосом «Малютка». Эти меры позволили улучшить плавучесть транспортера, а также живучесть на воде. Позже, в третьей генерации ЛуАЗ-967, «Малютку» убрали, вернув на место прежний агрегат. Кроме этого, амфибию оснастили высокооборотистым мотором на 39 л. с., обновили колесные редукторы, амортизаторы и доработали уплотнения узлов.  ЛуАЗ-969МП — редкое исполнение для штабной и патрульной работы. Фото: denisovets.ru         ЛуАЗ-967М. Фото: denisovets.ru Основной функцией ЛуАЗ-969М в войсках было, конечно, обеспечение мобильности эвакуации раненых с поля боя, но существовала также модификация, приспособленная для патрулирования и штабной работы. Это вариант получил имя ЛуАЗ-969МП и отличался передним бампером, гораздо более комфортным тентом, а также отсутствием трапов и лебедки в комплектации. В общей сложности до финального для транспортеров всех модификаций 1991 года в Луцке успели собрать порядка 20 тысяч машин, часть которых сейчас постепенно выводится из консервации на продажу. Три оси «Геолога» Дальнейшей модернизацией транспортера переднего края стало расширение его функционала – в классическом понимании ЛуАЗ-969М уже не устраивал военных. Реализовать это можно было только через увеличение грузоподъемности, а масса амфибии в полном состоянии и так уже переваливала за тонну. Поэтому естественным решением стало установка дополнительной третьей оси, которая была еще и управляемой. Такой трехосный ЛуАЗ впервые прошел испытания в 1984 году на полигоне 21 НИИИ и получил список серьезных доработок. Среди компоновочных решений на ЛуАЗе появилось подобие кабины водителя, огороженной от пассажиров трубчатой дугой. Кстати, на борт новый транспортер теперь мог брать сразу десять бойцов или таскать на себе крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, расчеты противотанковых комплексов или даже ПЗРК «Игла».  Трехосный ЛуАЗ позирует перед камерой. Фото: denisovets.ru       ЛуАЗ-1901, известный на "гражданке" как "Геолог", так и не стал заменой ЛуАЗу-967М. Фото: denisovets.ru В общем, готовилась новая и интересная боевая единица для армии, который медицинские функции были не определяющими. Однако сложную трансмиссию не удалось адаптировать под третью ведущую ось и в начале 80-х годов приняли решение создавать новую малогабаритную плавающую машину с тремя осями. Новинка получила имя ЛуАЗ-1901 и ничем не напоминала своего предка, кроме как отсутствием жесткого верха. Полная масса была почти в два раза больше – 1900 кг, а грузоподъемность достигала 650 кг. Мотор теперь располагался сзади, что высвободило массу места на передней оси. Грузовая платформа увеличилась и позволяла разместить четверо носилок с одним санитаром. Наконец-то боевая машина получила брезентовый тент, закрывающий людей от осадков со всех сторон. Мореходные качества у ЛуАЗ-1901 были выше предшественника – амфибия на воде разгонялась за счет вращения шести колес до 5 км/ч. Примечательно, что такую крупную машину не оснастили более мощным мотором – как был 37-сильный МеМЗ-967Б, так и остался. А вот на гражданском варианте («Геолог»), появившимся на свет уже во времена независимой Украины, стоял харьковский дизель 3ДТН мощностью 51 л. с. После долгих поиском рынка сбыта ЛуАЗ «Геолог» в последний раз появился на публике в 1999 году, а через пару лет Луцкий завод перестал выпускать машины собственной разработки. Со временем еще один производитель военной техники на постсоветском пространстве оказался банкротом. Автор: Евгений Федоров |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история оружия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Механические мулы. Транспортёры переднего края Советской Армии | ezup | Военные автомобили | 0 | 01.03.2020 19:52 |

| Раритетные плавающие транспортёры К-61 продолжают служить в Индонезии | ezup | Новости Сухопутных войск | 0 | 01.04.2019 20:59 |

| Возвращались в родные края дембеля! | ezup | Военное дело и безопасность | 8 | 06.07.2018 11:20 |

| Гусеничные транспортёры. «Мы тоже грязи не боимся!» | ezup | Бронетехника специального назначения | 0 | 20.09.2016 01:45 |

| Плавающие транспортёры ПТС-4 заменят устаревшие версии | ezup | Новости Сухопутных войск | 0 | 17.07.2015 13:47 |

Линейный вид

Линейный вид