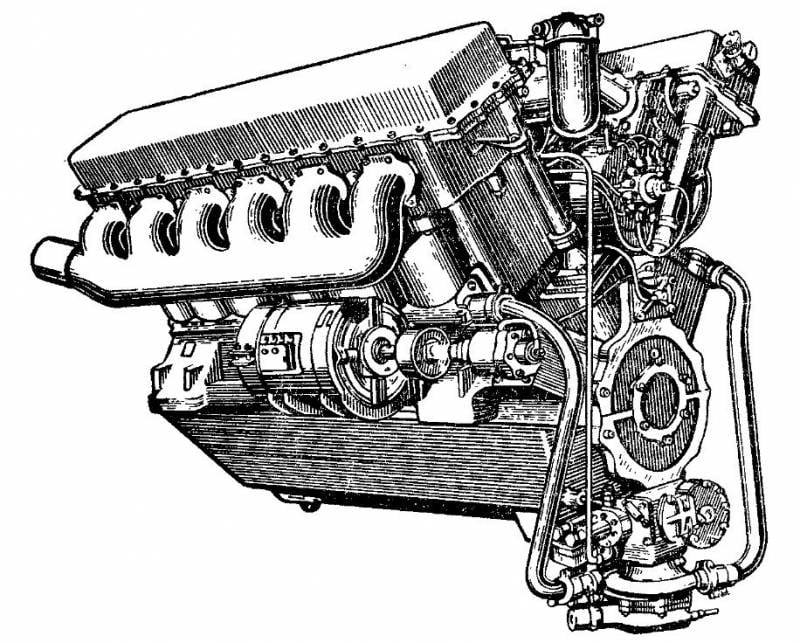

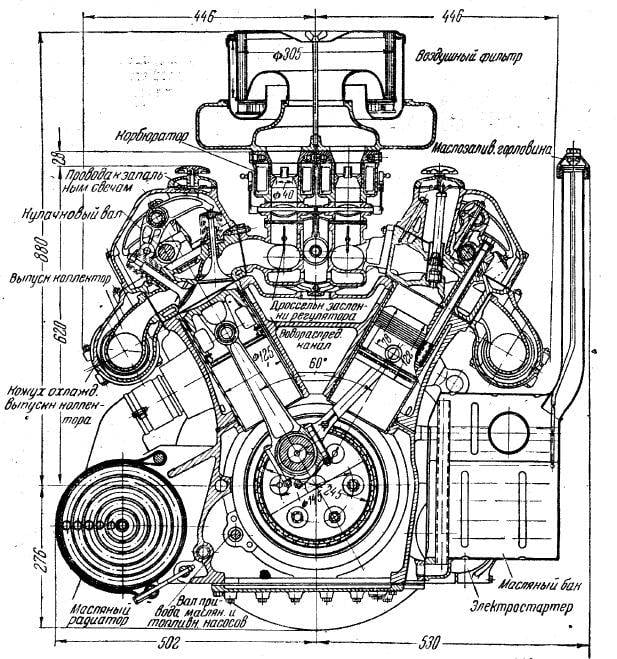

В-2. Источник: "Уральский турбинный завод. 80 лет созидая энергию"

Опыты и эволюция

В мировом танкостроении использование высокооборотистых дизельных моторов для танков стало золотым стандартом только в конце 50-х годов. Страны НАТО осознали, что пора избавляться от бензиновых силовых установок гораздо позже Советского Союз, но быстро наверстали упущенное. Отечественное танковое двигателестроение в послевоенное время опиралось на отработанную концепцию В-2, прошедшую за предыдущее десятилетие огонь, воду и медные трубы.

В годы Великой Отечественной войны ведущую роль в модернизации В-2 играло серийное конструкторское бюро №75 в Челябинске. В «Танкограде» за годы войны сформировался огромный двигателестроительный комплекс, настроенный исключительно на производство дизелей серии В-2. С одной стороны, это позволяло серьезно экономить на крупносерийном производстве моторов, а с другой — создавало трудность при перепрофилировании площадки. В книге «Двигатели танков (из истории танкостроения)» Е. А. Зубов в этой связи приводит даже расчеты по затратам на опытно-конструкторские работы мелких зарубежных фирм-производителей и промышленных гигантов. В среднем мелкая компания получает отдачу от каждого вложенного доллара в 24 раза больше, чем, к примеру, гигант «Форд» или «Дженерал Моторс». В Советском Союзе крупных моторостроительных заводов было подавляющее большинство, что и обусловило некий консерватизм в инновационных разработках.

Дизель В-14. Источник: "Двигатели танков (из истории танкостроения)"

Одной из первых доработок танкового дизеля в Челябинске была модернизация В-2К, предназначенного для тяжелых танков. Дизелю увеличили крутящий момент, мощность подняли до 650 л. с., при этом максимальные обороты дизеля не трогали – кривошипно-шатунный механизм повышенных нагрузок мог не выдержать. Добились этого перенастройкой топливного насоса высокого давления и увеличением подачи топлива на цикл. Далее был В-2ИС, которому удалось снизить на 200 мм высоту и провести ряд мелких усовершенствований. Одним из бесспорных преимуществ танка ИС, оснащенного таким дизелем, был 220-километровый пробег на одной заправке, в то время как T-VI Tiger мог пройти на баке только 120 километров. Однако такое увеличение мощности не позволило повысить ресурс двигателя – до конца 40-х годов он так и не превысил 300 мото-часов. Уже во время войны стало понятно, что дальнейшее увеличение мощности В-2 при дальнейшем росте ресурса мотора было возможно только с помощью наддува. Одним из первых стал В-12 с приводным центробежным нагнетателем АМ-38Ф, который позволял мотору развить 750 л. с. и обеспечивал крутящий момент в 3000 Н·м. В ноябре-декабре 1943 года мотор успешно прошел 100-часовые испытания, но спустя всего полгода повторить их уже не смог. В начале 1944 года В-2 для тяжёлых танков было решено поменять на новый В-11 сразу на 700 л. с., причем в июле этого же года Кировский завод должен был выпускать по 75 моторов в месяц. В итоге первые серийные моторы появились лишь в конце апреля 1945 года и были установлены на ИС-3, которые не успели повоевать. В 1947 году на ЧТЗ появились первые серийные В-12 для ИС-4, которые в различных модификациях выпускались до начала 60-х годов. Моторы «тяжелой» серии устанавливались на Т-10, Т-10М и паре опытных машин.

Уральский турбинный завод. Источник: "Уральский турбинный завод. 80 лет созидая энергию"

В-2 на Уральском турбинном (турбомоторном) заводе. Источник: "Уральский турбинный завод. 80 лет созидая энергию"

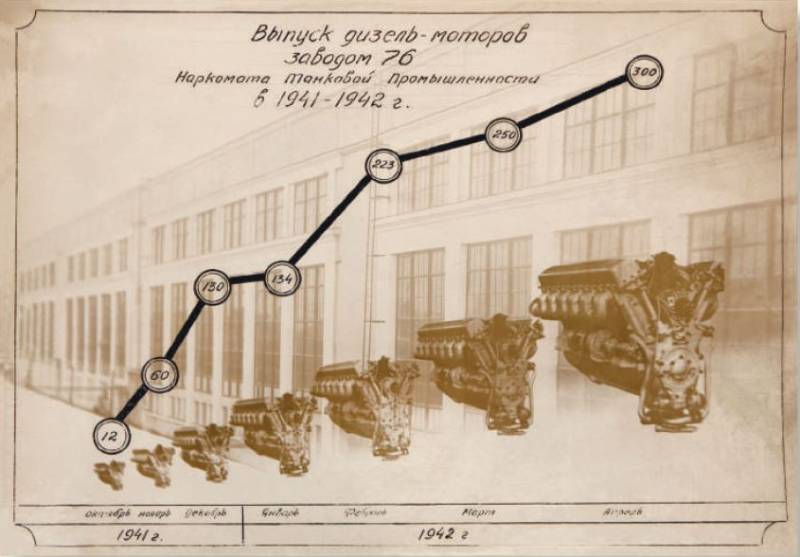

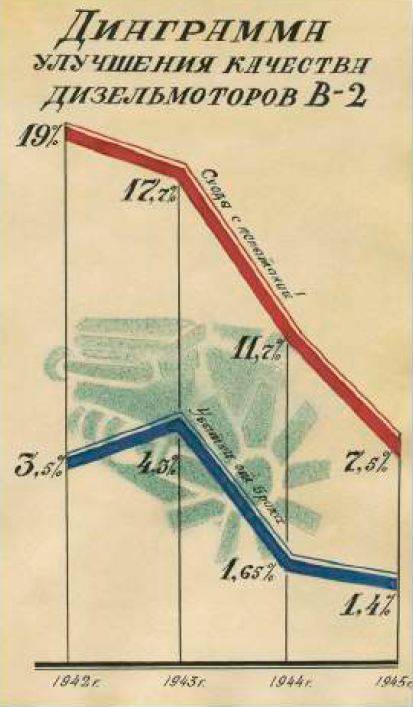

Свердловский завод №76 (Турбинный завод), также занятый в производстве танковых моторов, к осени 1944 года смог создать свой вариант глубокой модернизации легендарного дизеля, получившего имя В-14. Это был 700-сильный мотор с расширенным до 160 мм диаметром цилиндра, что увеличивало рабочий объем до 44,3 литра. Были проведены также и стендовые испытания наддувного В-14М (рабочий объем увеличили до 44,3 литров), обладающего мощностью в 800 л. с. На обоих моторах появилась долгожданная новинка – рубашка блока цилиндров теперь отливалась заодно с головками, что избавляло от пресловутой проблемы газового стыка. Это было прямой заслугой конструктора Тимофея Чупахина, еще с конца 30-х годов вынашивавшего подобную идею. Также на В-14 появился новый, более жесткий картер, ставший несущей конструкцией — это повысило надежность работы подшипников коленчатого вала и поршневой группы.

С наддувом и без

Примечательны опытно-конструкторские работы, проходившие на полигоне ГБТУ Вооруженных сил СССР, целью которых было увеличение мощности В-2 без наддува. Тогда было лишний раз подтверждено, что на наполнение цилиндров дизеля воздухом напрямую влияет расположение воздухочистителей в моторном отделении танка. Оказалось, что моторы Т-34 и ИС-2 изрядно «заглатывали» разогретый собственным теплом воздух (до 60 градусов), что вкупе с забитыми фильтрами снижало мощность сразу на 10%. Физика процесса очень проста – холодный воздух плотнее, соответственно, за один рабочий цикл мотор засасывает его больше и топливо сгорает в цилиндрах полноценнее. С теплым воздухом ситуация противоположна.

Вообще, по итогам работы на полигоне ГБТУ был сделан вывод, что без критического снижения ресурса мотора мощность его можно поднимать только до 600 л. с. Дальше только с турбиной. В безнаддувном варианте базовый В-2 разгоняется с помощью целого комплекса мер – снижение сопротивления воздуху на входе, установка кольцевого всасывающего коллектора для равномерного наполнения цилиндров обеих половин мотора (это подсмотрели у немецкого танкового дизеля Mercedes-Benz 507) и разработкой нового ТНВД. Последний также планировалось позаимствовать у Bosch, насосы которых монтировались на дизели Mercedes-Benz 503А. Рекомендовалось также понизить допуск регулировки серийных ТНВД по величине подачи топлива с 6% до 3%. Эта работа была частью большого проекта по модернизации В-2 на площадке Челябинского тракторного завода, руководство которого совсем не желало идти на кардинальные изменения производственного цикла.

Как известно, повысить мощность мотора можно с помощью увеличения рабочего объема (добавить цилиндры или просто увеличить их размерность), а это требовало, в свою очередь, серьезных перестроек в конструкции. Поэтому турбонаддув стал основным послевоенным трендом в модернизации В-2.

Инженеры указывали, что внедрение подобного решения позволит увеличить литровую мощность сразу на 50-100%, при этом наиболее оптимальным казался приводной центробежный нагнетатель, дающий более высокие экономические показатели. С тем, что все это неизбежно вызовет повышенные механические и тепловые нагрузки на мотор, приходилось мириться.

Следующей задачей моторостроителей стало увеличение гарантийной наработки двигателя до 500-600 часов. Также для реализации движения танка в подводных условиях требовалось обеспечить надежность работы моторов при повышенных сопротивлениях на впуске и выпуске.

В-2. Источник: "Двигатели танков (из истории танкостроения)"

В своеобразном соревновании на наиболее успешную модификацию В-2 принимали участие сразу несколько производителей Советского Союза. Кроме упоминаемого выше головного СКБ №75 из Челябинска, своей программой занимались на заводе №77 «Трансмаш» в Барнауле.

Дизель В-16, созданный сибирскими инженерами, развивал без турбонаддува 600 л. с. и отличался отсутствием ТНВД в привычном смысле. Он всегда был проблемным узлом В-2, и в Барнауле его решили заменить индивидуальными для каждого цилиндра насос-форсунками – во-многом прорывное решение, получившее широкое распространение гораздо позже. Барнаульские инженеры развили тему В-16 в целое семейство – был и 700-сильный вариант для тяжелых танков, и 800-сильный наддувный В-16НФ. Даже разработали спарку из двух дизелей, с которой на стенде сняли 1200 л. с. Но все работы по проектам были свернуты либо из-за закрытия разработки опытных танков, под которые они строились, либо по причине общего охлаждения государства к танковой тематике.

В начале 50-х годов в руководстве сложилось впечатление, что все военные проблемы можно решить с помощью ракет, а остальному вооружению остается придаточная роль. Отрезвление пришло где-то в 1954 году, когда в странах НАТО начали если не обгонять танковую моторостроительную программу СССР, то хотя бы сокращать отставание. Настоящим символом возрождения стал челябинский многотопливный В-27, оснащаемый турбокомпрессором ТКР-11Ф и развивающий мощность 700 л. с. В дальнейшем конструкция эволюционировала в известные В-46-6 и В-84, ставшие настоящими венцами концепции В-2.

Следующим производителем, включенным в гонку по послевоенному совершенствованию В-2, стал упоминаемый выше Уральский турбомоторный завод, разработавший вариант мотора под литерой «М». Это было глубокое переосмысление концепции дизеля, большинство узлов в котором были совершенно новыми. В-2М получил два турбокомпрессора ТКР-14, которые в будущем предполагалось оснастить агрегатами охлаждения наддувочного воздуха – революционное по тем временам решение. Сейчас такие узлы (интеркулеры) можно встретить в моторах магистральный тягачей. Кроме турбонаддува, мотор получил новый ТНВД, усовершенствованные системы охлаждения и смазки, а также множество усиленных по сравнению с предком узлов. К 1968 году мотор был готов, но сложности с его запуском в производство, а также большие габариты не способствовали к принятию на вооружение. Но многие решения свердловских конструкторов нашли применение в следующих поколениях танковых дизелей.

Немцы, танки и дизели

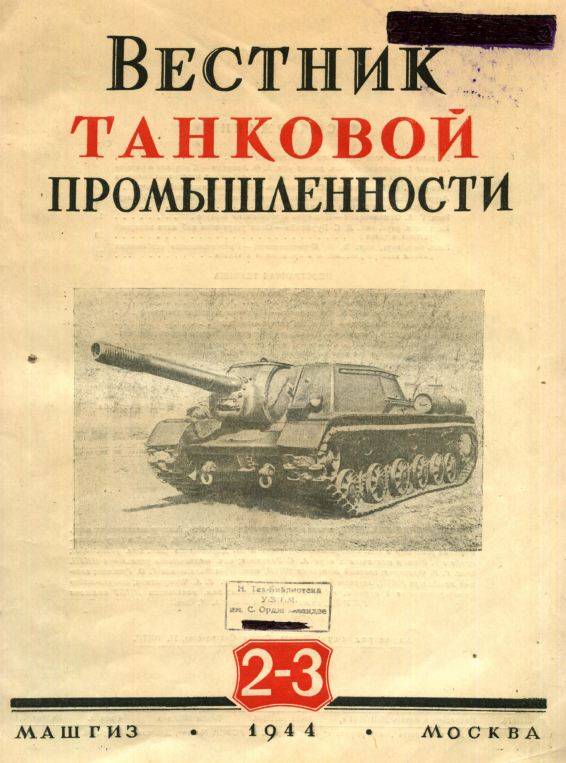

Дизелизация средних и тяжелых машин в 40-х годах в Советском Союзе была уникальным событием в мировой индустриальной истории. Никто в мире, кроме Японии, не использовал столь массово дизели на бронемашинах. Для сравнения: американский «Шерман» из тринадцати своих модификаций имел только одну М4А2 со спаренной дизельной силовой установкой. Почему, к примеру, в Германии во время войны не пришли к идее установки дизеля в танк? Есть много версий, начинающихся с дефицита алюминия и легированных сталей и заканчивающихся некомпетентностью немецких инженеров в области создания сухопутных тяжелых дизелей. Интересно в этой связи мнение старшего техника-лейтенанта С. Б. Чистозвонова, которое он изложил на страницах «Вестника танковой промышленности» за 1944 год (№2-3).

В статье «Немецкие танковые двигатели» автор достаточно подробно разбирает существующие на то время моторы противника, а в конце анализирует причины отказа немцев от танковых дизелей. Чистозвонов справедливо указывает, что в фашистской Германии еще до войны были авиадизели Junkers и Daimler-Benz, которые после небольшой доработки вполне могли быть установлены в бронемашины. Однако немецкие инженеры посчитали это нецелесообразным. Почему? Фактически автор среди достоинств дизельного двигателя отмечает лишь сравнительно низкий расход топлива (на 20-30% ниже, чем у карбюраторного аналога) и дешевизну горючего. Лейтенант Чистозвонов предполагает в статье, что немцы не стали связываться с дизелем, так как бензиновый мотор дешевле, проще, компактнее, надежнее в морозы, не требует дефицитных легированных сталей и высококвалифицированного труда сборщиков.

Майбах HL210. Источник "Вестник бронетанковой промышленности"

При этом срок жизни танка в поле боя настолько мал, что с лихвой нивелирует все достоинства дизеля (читай: В-2). Автор считает надуманными представления о пожаробезопасности моторов с воспламенением от сжатия – попадание снаряда в бак, моторное отделение или простой коктейль Молотова гарантированно вызывал пожар в МТО танка с дизелем. В этом случае никакого преимущества дизельный танк над бензиновым не имел. Специфический топливный баланс Германии также сыграл определенную роль в выборе типа силовой установки для танков. Синтетические бензины, бензолы и спиртовые смеси превалировали в немецком балансе, и в качестве горючего для дизельных моторов были непригодны. В общем, очень смелая оказалась статья для 1944 года.

В конце материала есть любопытное замечание редакции «Вестника танковой промышленности»:

«Доводы, обосновывающие отказ немцев от применения дизелей на своих танках, являются предположением самого автора».

Линейный вид

Линейный вид