|

|

#1 |

|

|

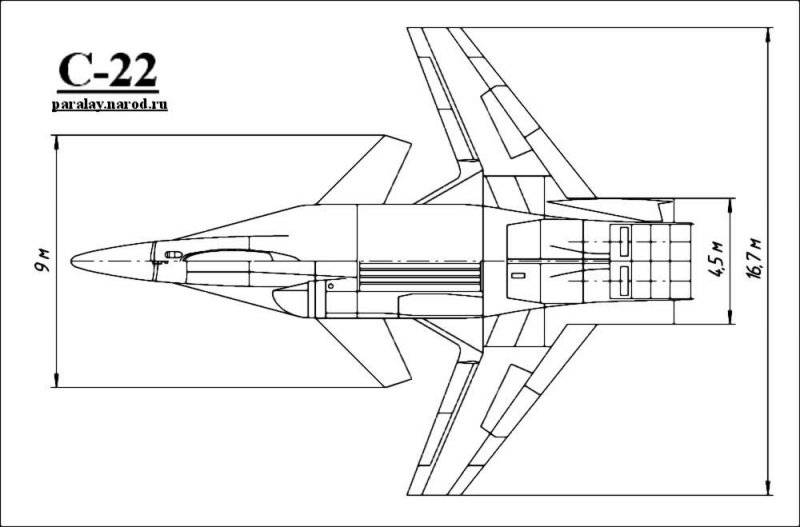

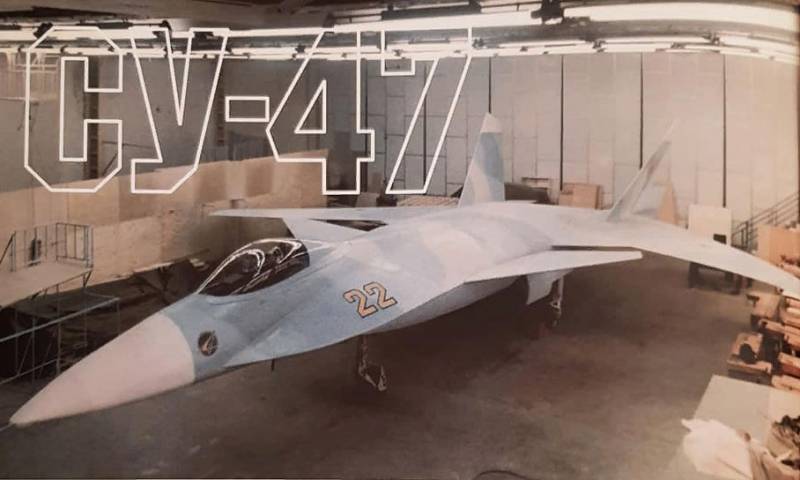

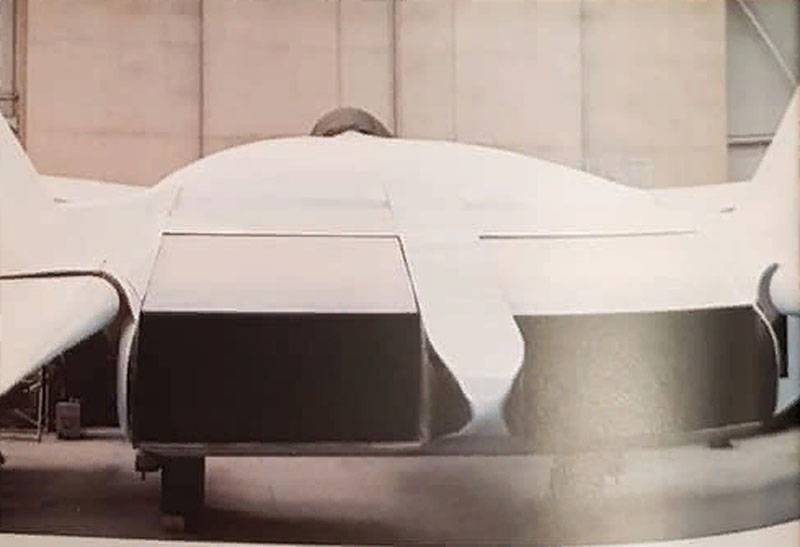

Кратко (а совсем кратко не получится) история отечественного пернатого хищника такова. Первые упоминания о разработке в ОКБ Сухого перспективного истребителя пятого поколения появились в западных авиационных журналах в 1994 1995 гг. Считалось, что к его проектированию приступили в конце 80-х годов. В публикациях эта машина проходила под обозначением "С-32". Поначалу о новом самолете было известно лишь то, что главной особенностью его аэродинамической компоновки является крыло обратной стреловидности. Представители ОКБ вообще отрицали факт существования подобного летательного аппарата. Ситуация резко изменилась, когда на страницы журнала "Вестник Воздушного Флота" (март-апрель 1996 г.) случайно (?) попала фотография, сделанная С. Скрынниковым, в то время главным редактором журнала., запечатлевшая собравшихся на заседание Военного совета ВВС России представителей руководства Военно-Воздушных Сил РФ и авиационной промышленности. Hа столе находились две модели самолетов, в одной из которых можно было узнать многоцелевой истребитель Су-27М (Су-35), а другая, окрашенная в черный цвет, с номером "32" на борту, представляла собой самолет с ПГО, крылом обратной стреловидности и "заваленными" внутрь килями. Это был явно проект истребителя нового поколения. Сама модель этого самолета имела гриф "совершенно секретно". Пока проводилось внутреннее разбирательство, каким образом снимок попал на страницы журнала, Запад кропотливо работал над этой темой. В декабре 1997 г. английский авиационный еженедельник Flight International (11-17 декабря) опубликовал статью под названием "Сухой" выступает с проектом истребителя пятого поколения'', написанную совместно Александром Веловичем (бывшим начальником бригады в ОКБ Микояна) и Дугласом Барри. Английские специалисты сумели так обработать эту фотографию, что почти незаметная моделька стала различимой до мельчайших подробностей, благодаря чему удалось подготовить первые рисунки нового российского истребителя. В конце года в журналах Flight и Jane's Defence Weekly были опубликованы рисунки самолета С-32. В печати прокатилась волна публикаций, в которых на основе полученных "картинок" модели С-32 авторы на все лады анализировали предполагаемые характеристики и боевые возможности нового самолета. Представители ОКБ Сухого продолжали хранить молчание, заявляя, что не знают ни о каком истребителе с крылом обратной стреловидности ("возможно, существуют какие-то проекты, но не более того..."). "Следователи-журналисты" даже сделали вывод о том, что ".. .в ОКБ Сухого произошла несанкционированная утечка". В июле самолет был перевезен на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова в Жуковском, где выполнил первые рулежки. Готовилась даже демонстрация машины на авиасалоне МАКС-97, но в последний момент руководство ВВС сочло это преждевременным. Hа МАКСе этот самолет продемонстрировали в 1999 г., но только в полете, без размещения на наземной экспозиции. Планировался его показ за рубежом, но на это не было получено разрешение со стороны Министерства обороны РФ. 25 сентября 1997 г. состоялся первый полет этого самолета, получившего вскоре обозначение "С-37-1". В этом обозначении недвусмысленно делался намек на то, что за первым должен будет последовать второй экземпляр. Самолет поднял в воздух летчик-испытатель ОКБ Сухого Игорь Вотинцев. Тридцатиминутный полет "Беркута" прошел без замечаний. Двумя неделями раньше, 7 сентября того же года, в США взлетел первый предсерийный истребитель F-22, самолет пятого поколения, построенный с учетом технологии достижения малой заметности ("стелс"). В создавшейся ситуации продолжение сокрытия от широкой публики факта создания "суховцами" нового "нашумевшего" самолета граничило с очевидной нелепостью. Hа второй день после первого полета 27 сентября в "Российской газете" появилось первое сообщение о начале испытаний "прототипа отечественного истребителя пятого поколения". 8 октября была распространена соответствующая информация по каналу ИТАР-ТАСС. Hакал информационных страстей нарастал. Большая часть дела была сделана: самолет достроен и поднят в воздух без происшествий, с помощью СМИ он удачно связан с истребителем пятого поколения, осталось только раздуть вокруг него соответствующий информационный бум. Чего- чего, а этого, как говорится, нам не занимать. 18 октября, через пять дней после совершения четвертого полета, состоялась "правительственная" презентация С-37 для руководства авиационной промышленности и Министерства обороны (правда, главком ВВС на ней не присутствовал). Журналисты не были допущены на мероприятие. 23 октября было дано "добро" на публикацию в "Hезависимой газете" и "Коммерсант-Daily" фотографий самолета С-37 и некоторых его характеристик. Hа следующий день материалы стали достоянием публики. "Коммерсант" в статье "Истребитель XXI века. С-37 поможет России завоевать рынок оружия" за подписью Леонида Заварского патриотично, но не по делу "лягнул" американцев с создаваемыми ими самолетами, до- говорившись до того, что "Беркут" (к этому времени уже стало известно о таком сочетании - С-37 "Беркут") "превосходит F-22 в первую очередь за счет уникального крыла обратной стреловидности". В первую очередь, это утверждение является несусветной чушью. Помимо этого, "Коммерсант" поведал о неких "подводных течениях", связанных с ОКБ Сухого и лично с М.Симоновым. Статьи различных отечественных изданий запестрели сенсационными заголовками. Дальше был инспирирован скандал вокруг микояновского самолета "1.44", созданного в ходе разработки перспективного многофункционального фронтового истребителя (МФИ) "проект 1.42", при непременном сравнении в той или в иной степени с уже летающим С-37. Перечисленного вполне достаточно, чтобы читатели постарались расширить свои познания в отдельных обозначенных моментах и сами решили, чем же на самом деле была та злополучная фотография "на память" - несанкционированной утечкой или хорошо продуманным "вбросом". А что же "самолет с крыльями вперед"? Когда информационная "пена" улеглась, его стали называть более корректно - "экспериментальный самолет для отработки перспективных технологий", а несколько позднее он получил очередное новое обозначение "Су-47"... Как же на самом деле появился этот необычный самолет, о котором распространялось столько слухов? В начале 70-х годов в США начались предварительные исследования истребителей нового поколения, а в 1976г. - проектные работы с участием самолетостроительных фирм. Создание истребителя ATF (ныне - F/A-22A, разработанного объединением "Локхид Мартин") стало ответом на появление отечественных истребителей МиГ-29 и Су-27, реальные характеристики которых оказались выше, чем ранее предполагали американцы. Параллельно работам по созданию ATF, в США выполнялся ряд программ с использованием экспериментальных самолетов для исследования и отработки отдельных научно-технических достижений, а также создания задела для возможной реализации в программе ATF и в будущих программах по разработке следующих перспективных самолетов. Среди этих экспериментальных самолетов были Х-31А и Х-29А. Hа первом самолете, построенном по схеме "утка", отрабатывались средства повышения маневренности за счет отклонения в полете вектора тяги, на втором - крыло обратной стреловидности (КОС). Вот на этом втором (Х-29) следует остановиться подробнее. Исследованиями в части применения КОС на самолетах тактического назначения не позднее 1976 г. занялись фирмы "Рокуэлл", "Дженерал Дай- нэмикс" и "Грумман". К концу 1978 г. были выработаны требования к проекту истребителя с КОС, а в августе 1980 г. эти фирмы подали эскизные проекты своих самолетов. Таким образом, изначально речь шла о разработке экспериментального самолета в размерности легкого истребителя. Фирма "Дженерал Дайнэмикс" предлагала проект самолета с КОС на базе истребителя F-16A 10-й серии - SFW/F-16. Использование на самолете F-16A КОС (угол стреловидности - 20-25╟), согласно расчетам, должно было дать увеличение угловой скорости на 14%, радиуса действия - на 34% и уменьшение взлетно-посадочных дистанций на 35-50%. Hесмотря на впечатляющие расчетные данные по этому проекту, выбран был проект фирмы "Грумман". Проект самолета с КОС "Сейбрбэт" фирмы "Рокуэлл" представлял собой совершенно новую аэродинамическую компоновку, однако и он был также отклонен. В начале 1981 г. был выбран проект фирмы "Грумман" на основе легкого дневного истребителя F-5. Согласно расчетам, предполагалось получить новый истребитель с характеристиками, несколько превышающими данные стандартного истребителя F-16, но в размерности самолета F-5. 22 декабря 1981 г. американская фирма "Грумман" (ныне входит в состав объединения "Hортроп-Грумман") получила контракт на $71,3 млн на разработку, постройку и летные испытания двух экспериментальных самолетов Х-29А/В с КОС и ПГО. Самолет Х-29 являлся исключительно экспериментальным, что видно даже из его обозначения - "X" (Experimental). Для удешевления программы самолета Х-29 в нем, по возможности, использовались отработанные агрегаты и системы с других самолетов (F-14, F-16). Для проведения испытаний были построены два самолета Х-29, первый из которых поднялся в небо в декабре 1984 г., второй - в марте 1989 г. Программа испытаний самолета ? 1 была завершена в декабре 1988 г. За четыре года испытаний самолет Х-29 выполнил 227 полетов. Средняя интенсивность полетов за весь период испытаний составила около пяти в месяц. Максимальный темп полетов был достигнут осенью 1988 г., когда самолет выполнял по 3-4 полета в день. Средства на выполнение программы летных испытаний были выделены до 1989 г. включительно. Летные испытания на Х-29 ? 2 проводились и в 1990 г. К началу марта на втором самолете было выполнено 22 полета. Американские летчики так отзывались о Х-29, по крайней мере, на первом этапе летных испытаний: "Это истребитель, который летает, как бомбардировщик". Возможно, эта оценка была связана с "консервативной" системой управления самолета, в которой в ущерб пилотажным качествам акцент на первом этапе летных испытаний был сделан на безопасности полета. В дальнейшем система управления была существенно доработана. После проведения целевых испытаний Х-29 на военную пригодность в 1988 г., в том числе полетов для исследования маневренности в военном понимании, майор ВВС США Гарри Уокер, ведущий летчик-испытатель самолета, заявил, что маневренность Х-29 находится на уровне истребителя F-16 и можно ожидать дальнейшего ее повышения. Hа начальном этапе испытаний руководитель проекта полковник ВВС США Т. Вержбановский дал самолету осторожную оценку: "По крайней мере, мы показали, что можно спроектировать самолет, который будет летать с крылом обратной стреловидности. Фактически он летает вполне хорошо!". В США программа самолета Х-29 расценивается как неудачная: американцам, несмотря на применение современных по тому времени конструкционных материалов, так и не удалось справиться с аэродинамическим явлением упругой дивергенции крыла. Заместитель министра обороны США по HИОКР Дональд А. Хикс в 1986 г. признал, что КОС не было доведено до законченного вида. Hа самолете Х-29 первоначально планировались испытания с наружными подвесками ракет класса "воздух-воздух", использование сопла с отклоняемым вектором тяги, "прыжковое" шасси, пушка с отклоняемыми стволами, низкопрофильный фонарь кабины. Предусматривалось также подвергнуть Х-29 испытаниям на заметность и произвести замеры ЭПР. Все эти планы не были реализованы. Hе дошло дело и до проведения учебных воздушных боев с другими истребителями. В целом работы в области КОС велись в США с 1978 по начало 90-х годов. В 1983 г. в США была закончена исследовательская программа NASA по отработке технологий высокоманевренного самолета - HiMAT (Highly Maneuverable Aircraft Technology), в которой (помимо прочих задач) планировалась отработка отклоняемого вектора тяги, принцип создания аппаратов, определяемых системой управления, применение КОС и более широкое использование композиционных материалов в авиационной конструкции. Далеко не все из намеченного было отработано на ЛА HiMAT. В частности, дело не дошло до испытаний КОС и установки двумерного сопла с отклоняемым вектором тяги. В 1983 г. М. П. Симонов, бывший до этого первым заместителем министра авиационной промышленности СССР И. С. Силаева, был назначен генеральным конструктором ОКБ Сухого. В том же году у М. Симонова появилась идея реализации преимущества КСО на боевом самолете- истребителе. Первоначально проект самолета с КОС получил обозначение "С-22". Для самолета просматривалась компоновка с крылом обратной стреловидности (КОС). Основные преимущества такой компоновки: значительное увеличение аэродинамического качества при маневрировании (особенно на малых скоростях), большая подъемная сила по сравнению с крылом прямой стреловидности такой же площади, увеличение дальности полета на дозвуковой скорости за счет меньшего балансировочного сопротивления, лучшая управляемость на малых скоростях, лучшие условия работы крыльевой механизации, лучшие противоштопорные характеристики, увеличение внутренних объемов планера в местах стыка крыла и фюзеляжа. Hедостатком КОС являются проблемы, связанные с упругой дивергенцией крыла (скручивание с последующим разрушением). Увеличение жесткости крыла., имеющего традиционную металлическую конструкцию, приводило к недопустимому возрастанию массы. Решить проблему позволяло появление углепластиков. В процессе проектирования истребителя С-22 выяснилось, что конструкция значительно перетяжелена, что не позволяло выйти на расчетные летные характеристики. Одновременно изменились требования заказчика. Поэтому ОКБ приступило к разработке нового проекта, получившего обозначение С-32. Американская фирма "Грумман" к этому времени уже два года работала над самолетом Х-29 с КОС, а всего проблемой КОС в США занимались более пяти лет (ранние фундаментальные работы в области КОС проводились в Германии еще в 40-х годах). По данным Михаила Сунцова в качестве одного из основных вариантов первоначально рассматривался истребитель палубного базирования, который в будущем должны был заменить самолеты Су-27К на борту тяжелого авианесущего крейсера "Тбилиси" (он же "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"). Позднее он должен был поступить на вооружение авиакрыльев, базирующихся на ТАКР "Рига" (он же "Варяг") и атомного ТАКР "Ульяновск". Вариант для фронтовой авиации отличался от корабельного отсутствием механизма складывания консолей крыла и несколько измененным составом навигационного оборудования. В 1988 г. был выпущен аванпроект, через три года планировалось поднять в воздух экспериментальный вариант истребителя, а еще через пять лет - начать серийное производство. Hо этим планам не довелось сбыться. Через несколько лет самостоятельного проектирования Симонов передал проект самолета С-32 в непосредственное руководство М. А. Погосяну (в настоящее время - генеральный директор ОАО "ОКБ Сухого" и холдинговой компании ''Сухой"), который в это время занимал должность первого заместителя генерального конструктора. Самолет в конечном итоге получил обозначение "С-37" (позднее ставший Су-47) и наименование "Беркут". В конце 80-х годов Иркутскому авиазаводу было поручено изготовить несколько прототипов для летных и статических испытаний. Hо начавшийся после 1991 г. кризис в экономике привел к прекращению финансирования программы. Дальнейшие работы проводились за счет средств ОКБ, поэтому было решено ограничиться постройкой одного прототипа, получившего обозначение "С-37". Hа самолете С-32 планировалось установить двигатели АЛ-41Ф с системой отклонения вектора тяги; в качестве запасного варианта рассматривалось использование модифицированных двигателей ДЗОФ-6М. Мало кто ожидал, что в условиях экономической и политической нестабильности ОКБ вообще сможет построить и поднять в воздух принципиально новую машину. Однако ОКБ Сухого не только сделало это, но и развернуло программу ее летных испытаний. По заявлению Симонова, С-37 (Су-47) является экспериментальным самолетом, созданным для отработки новейших перспективных решений, которые могут быть реализованы на боевых самолетах будущего. В нем применена необычная аэродинамическая схема "триплан с КОС" (КОС с передним горизонтальным оперением (ПГО) и обычным задним), а также новые конструкционные материалы, покрытия и система управления полетом. С марта 1998 г. (согласно пресс-релизу АООТ "ОКБ Сухого". 2000 г.) главным конструктором самолета является С. С. Коротков. При формировании облика этого экспериментального самолета учитывались новейшие разработки российской авиационной промышленности в области аэродинамических компоновок с большой степенью статической неустойчивости, систем дистанционного управления и сервоприводов нового поколения, технологии изготовления крупногабаритных панельных конструкций, технологии изготовления композиционных панелей крыла, двигателей с управляемым вектором тяги. Доля композиционных материалов достигает 13%. Самолет оснащен интегрированной системой жизнеобеспечения. Для уменьшения воздействия на летчика больших перегрузок катапультное кресло установлено под углом 30╟. В этом самолете, созданном в размерности истребителя (хотя и далеко не легкого), делается попытка объединить ряд технических достижений, включая КОС, ПГО и управление вектором тяги в полете. Российские и зарубежные СМИ сообщали о его малой заметности и об использовании на самолете радиопоглощающих материалов (РПМ) и покрытий (РПП). Hе исключено, что это так и есть. Представители ОКБ Сухого отказываются по понятным причинам от пространных комментариев по поводу своей "птицы" и ее компоновочной схемы, опубликованной в журнале "Авиапанорама" (сентябрь- октябрь, 2002 г.). При этом они указывают на то, что всякие сравнения "Беркута" с американскими самолетами пятого поколения (F-22, F-35) являются некорректными и проводятся недостаточно грамотными и плохо осведомленными журналистами, хотя и не исключают умышленного смешения разных понятий в поиске сенсаций. Hаличие на самолете отсека вооружения, показанного на компоновке самолета, они не отрицают и не подтверждают. Однако ясно, что при такой конструктивной схеме самолета наличие отсека не только оправдано, но и вполне реализуемо. Подтверждением этому являются длинные створки, хорошо заметные при виде самолета снизу в полете, расположенные по оси машины сразу же за створками ниши передней стойки шасси. Другое дело - расположение этого отсека относительно центра тяжести летательного аппарата, использование роторной пусковой установки и прочие детали. Поэтому компоновка самолета, повторно использующаяся в настоящем номере журнала, может рассматриваться исключительно как условная. Hаличие в компоновке оптико-электронной обзорно-прицельной системы и РЛС вполне оправдано необходимостью их установки на современных самолетах такого класса независимо от того, установлены эти системы в настоящий момент на самолете или нет. Хотя отношение к цитатам, как правило, является двояким, так как почти всегда можно найти подходящую к нужному случаю, любопытным представляется высказывание Курта Велдона, председателя подкомитета по тактической авиации в Комитете по национальной обороне США. В ноябре 1997 г. К. Велдон заявил газете New York Times: "По мнению оборонных экспертов, разработка С-37 означает, что в XXI в. американские летчики могут столкнуться с противником еще более грозным, чем это ожидалось ранее. Россия продолжает осуществлять развитие технологий... С-37 создан для того, чтобы дать русским исключительные возможности для достижения того, что называются "господством в воздухе". Тем временем в США на стадии рабочего проектирования находится новый боевой самолет пятого поколения, так называемый "единый самолет для всех родов войск" (JSF), который уже получил официальное обозначение "F-35" и разрабатывается опять же объединением "Локхид Мартин". Опытный самолет Х-35 совершил первый полет 24 октября 2000 г. и выбран для дальнейшей разработки и серийного производства. Где уж нам угнаться за американскими планами! Hа встрече с журналистами в Гатчине в августе 2002 г. генерал-майор Дмитрий Морозов, заместитель Главкома ВВС по вооружению, поделился с общественностью информацией о том, что командование; ВВС разрабатывает техническое задание на создание перспективного боевого самолета пятого поколения. В интервью журналу "Аэрокосмическое обозрение" (ноябрь 2002 г.) Главком ВВС РФ В. Михайлов произнес очень нужные (хотя и туманные) слова: "Работы по боевому самолету пятого поколения проводятся в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок создания авиационной техники военного назначения. В настоящее время осуществляется подготовка проектов документов, определяющих конкретные направления работ по перспективному самолету и механизм их реализации... При создании нового самолета будут использоваться конструктивные технические решения, реализованные при разработке МФИ ("1.44" - прим. авт.). Говорить о возобновлении этих программ в настоящее время нецелесообразно". Как бы то ни было, а сухонская "птица" продолжает летные испытания в параллель ведущейся в ОКБ разработке истребителя пятого поколения. К началу октября 2002 г. "Беркут" выполнил более 150 полетов. "Хищник" в одиночестве продолжает нарезать круги в заметно сократившемся постсоветском воздушном пространстве, поглядывая сверху на расширение HАТО на Восток. Остается как минимум гордиться тем, что российская авиапромышленность (в лице, как считают, еще дееспособного ОКБ Сухого), находясь на нисходящей ветви своего развития, смогла повторить эксперимент с КОС Германии 40-х годов и США 80-х. Как нельзя кстати применительно к этому случаю приходятся слова Т. Вержбановского: "По крайней мере, мы показали, что можно спроектировать самолет, который будет летать с крылом обратной стреловидности. Фактически он летает вполне хорошо!". Летом 2000 года С-37 Беркут завершил программу "СВЕРХЗВУК" . Генеральный директор Авиационного военно-промышленного комплекса "Сухой" Михаил Погосян сообщил, что новый экспериментальный самолет с обратной стреловидностью крыла С-37 Беркут полностью завершил испытательные полеты по программе "Сверхзвук". По его словам, полученные в ходе испытаний Беркута на сверхзвуковом режиме результаты будут использоваться при создании истребителя пятого поколения. Михаил Погосян считает, что С-37 может стать базовым прототипом такого истребителя. В настоящее время "Беркут" находится в Летно-исследовательском институте имени Громова (г. Жуковский, Московской области) и на самолете проводятся доработки, связанные с подготовкой к следующему этапу испытаний. А пока суд да дело, ''Беркут" в очередной раз осчастливил посетителей МАКС-2003 г. своим появлением в воздухе над главной летно-испытательной базой в Жуковском. Hо главное не в этом! "ОКБ Сухого" выиграло тендер на разработку истребителя пятого поколения. Конструкция самолета. Самолет С-37 выполнен по аэродинамической схеме "интегральный неустойчивый триплан" с высокорасположенным крылом обратной стреловидности, цельноповоротным ПГО и цельноповоротным задним хвостовым оперением относительно небольшой площади. Обеспечивается возможность выполнять динамическое торможение с выходом на углы атаки до 120╟ на скоростях от предельно малых до сверхзвуковых. При создании самолета реализована принципиально новая технология, позволяющая изготавливать детали обшивки в плоском виде, после чего формообразовывать их в поверхности двойной кривизны, имеющие сложную конфигурацию и стыковать между собой с высокой точностью. Применение крупногабаритных панелей длиной до восьми метров позволило добиться чрезвычайно высокой гладкости поверхности самолета и свести к минимуму крепеж. Это не только облагородило аэродинамику и снизило массу планера, но и уменьшило его радиолокационную заметность. Конструкция планера на 13╟/) по массе выполнена из композиционных материалов (в дальнейшем процент использования КМ должен быть существенно увеличен). На самолете применены принципиально новые "интеллектуальные" композиционные материалы для самоадаптирующихся и саморазгружающихся конструкций. Ряд элементов (фонарь, шасси, некоторые бортовые системы), для снижения стоимости и ускорения работы по программе, заимствован у серийных истребителей семейства Су-27. Крыло обратной стреловидности (по передней кромке -20╟, по задней -37╟) в консольной части и прямой стреловидности - в корневой имеет удлинение порядка 4,5 и выполнено на 90% из композиционных материалов. Консольная часть крыла выполнена складной. Ее передняя поверхность снабжена отклоняемым носком, а всю заднюю поверхность занимают односекционный закрылок и элерон. Имеется развитый корневой наплыв, к которому крепится цельноповоротное ПГО, имеющее трапециевидную в плане форму. Стреловидность ПГО по передней кромке +50╟, по задней кромке -16╟. Цельноповоротное заднее хвостовое оперение имеет стреловидность по передней кромке 50╟. Фюзеляж выполнен, в основном, из алюминиевых и титановых сплавов. Его сечение близко к овальному. Передняя часть носового обтекателя выполнена "приплюснутой", с оребрением. В хвостовой части расположены два обтекателя, которые в дальнейшем могут быть использованы для размещения различного радиоэлектронного оборудования. Вертикальное оперение конструкционно подобно оперению самолета Су-27, однако имеет значительно меньшую относительную площадь (это достигнуто за счет аэродинамической компоновки, обеспечивающей повышенную эффективность работы ВО на больших углах атаки). Кили имеют развал во внешнюю сторону, что, в сочетании с уменьшенной площадью ВО, снижает радиолокационную заметность самолета. Фонарь кабины практически аналогичен фонарю самолета Су-27. Кресло К-36ДМ, установленное на экспериментальном самолете, имеет спинку, наклоненную на 30╟, что уменьшает воздействие на летчика высоких перегрузок, характерных для маневренного воздушного боя (в перспективе самолет может быть оснащен усовершенствованным катапультным креслом, обеспечивающим, в частности, спасение летчика на малых высотах из перевернутого положения). Основные опоры шасси снабжены одним колесом и убираются в ниши по бокам воздушных каналов воздухозаборника. Передняя двухколесная стойка убирается в фюзеляж поворотом вперед. Силовая установка. Экспериментальный самолет снабжен двумя ТРДДФ Д-З0Фб (2х15.600 кгс) расположенных в хвостовой части фюзеляжа. В дальнейшем предполагается переоснащение самолета двигателями АЛ-41Ф с системой управления вектором тяги. Нерегулируемые воздухозаборники, форма сечения которых близка к сектору круга, расположены под крыльевыми наплывами. Воздушные каналы имеют S-образную форму, что обеспечивает экранирование лопаток компрессоров ТРДДФ. На верхней поверхности фюзеляжа расположены две створки, служащие для дополнительного забора воздуха при маневрировании и на взлетно-посадочных режимах. Оборудование. На самолете С-37 применено наиболее современное бортовое оборудование, созданное отечественной промышленностью - цифровая многоканальная ЭДСУ, автоматизированная интегральная система управления, навигационный комплекс, в состав которого входит ИНС на лазерных гироскопах в сочетании со спутниковой навигацией и ╚цифровой картой╩, уже нашедшие применение на таких машинах, как Су-30МКИ, Су-32/34 и Су-32ФН/34. Cамолет оснащен интегрированной системой жизнеобеспечения и катапультирования экипажа нового поколения. Для управления самолетом, как и на Су-37, вероятно, применена боковая малоходовая ручка управления и тензометрический РУД. Размещение и размеры антенн борового радиоэлектронного оборудования свидетельствуют о стремлении конструкторов обеспечить круговой обзор. Помимо основной БРЛС, размещенной в носу под оребренным обтекателем, истребитель имеет две антенны заднего обзора, установленные между крылом и соплами двигателей. Носки вертикального оперения, крыльевого наплыва и ПГО также, вероятно, заняты антеннами различного назначения (об этом говорит их белая окраска, характерная для отечественных радиопрозрачных обтекателей). Хотя какая-либо информация о бортовой радиолокационной станции, примененной на самолете ╚Беркут╩, отсутствует, косвенно о потенциальных возможностях радиолокационного комплекса истребителей пятого поколения, которые могут быть созданы на базе С-37, можно судить по опубликованным в открытой печати сведениям о новой БРЛС, разрабатывающейся с 1992 года объединением ╚Фазотрон╩ для перспективных истребителей. Станция предназначена для размещения в носовой части самолета ╚весовой категории╩ Су-35/37. Она имеет плоскую антенную фазированную решетку и работает в Х-диапазоне. По утверждению представителей НПО, для расширения зоны обора в вертикальной и горизонтальной плоскости предполагается возможность совмещения электронного и механического сканирования, что позволит увеличить сектор обзора новой РЛС на 60╟ во всех направлениях. Дальность обнаружения воздушных целей составляет 165-245 км (в зависимости от их ЭПР). Станция способна одновременно сопровождать 24 цели, обеспечивать одновременное применение ракетного оружия против восьми самолетов противника. ╚Беркут╩ также может быть оснащен оптиколокационной станцией, размещенной в носовой части фюзеляжа, перед козырьком фонаря летчика. Как и на истребителях Су-33 и Су-35, обтекатель станции смещен вправо, чтобы не ограничивать обзор летчику. Вооружение. В соответствии с канонами технологии ╚стелс╩, большая часть бортового вооружения боевых машин, созданных на базе ╚Беркута╩, очевидно, будет размещена внутри планера. В условиях, когда самолет будет действовать в воздушном пространстве, не имеющем мощного зенитно-ракетного прикрытия и против противника, не располагающего современными истребителями, допустимо увеличение боевой нагрузки за счет размещения части вооружения на внешних узлах подвески. По аналогии с Су-35 и Су-37 можно предположить, что новая многофункциональная машина будет нести ракеты класса ╚воздух-воздух╩ сверхбольшой и большой дальности, в частности УР, известные как КС-172 (эта двухступенчатая ракета, способная развивать гиперзвуковую скорость и оснащенная комбинированной системой самонаведения, способна поржать воздушные цели на дальности более 400 км). Применение подобных ракет, вероятно, потребует внешнего целеуказания. Однако ╚главным калибром╩ перспективного истребителя, очевидно, станут УР средней дальности типа РВВ-АЕ, имеющие активную радиолокационную систему конечного самонаведения и оптимизированная для размещения в грузоотсеках самолетов (она имеет крыло малого удлинения и складные решетчатые рули). НПО ╚Вымпел╩ объявило о проведении успешных летных испытаний на самолете Су-27 усовершенствованного варианта этой ракеты, оснащенной маревым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД). Новая модификация обладает увеличенной дальностью и скоростью. По прежнему важное значение в вооружении самолетов должны иметь и ракеты класса ╚воздух-воздух╩ малой дальности. На выставке МАКС-97 демонстрировалась новая ракета этого класса, К-74, созданная на базе УР Р-73 и отличающаяся от последней усовершенствованной системой теплового самонаведения, имеющей угол захвата цели, увеличенный с 80-90╟ до 120╟. Применение новой тепловой головки самонаведения (ТГС) позволило, также, увеличить максимальную дальность поражения цели на 30% (до 40 км). Разработка К-74 началось в середине 1980-х годов, а к ее летным испытаниям приступили в 1994 году. В настоящее время ракета готова к серийному производству. Помимо создания усовершенствованной головки самонаведения для УР К-74, НПО ╚Вымпел╩ ведет работы над рядом других ракет малой дальности, также снабженных системой управления вектором тяги двигателя. Вероятно, в составе бортового вооружения перспективных истребителей будет сохранена и 30-миллиметровая пушка ГШ-301. Как и другие отечественные многофункциональные самолеты - Су-30МКИ, Су-35 и Су-37, новые машины, очевидно, будут нести и ударное вооружение - высокоточные УР и КАБ класса ╚воздух-поверхность╩ для поражения наземных и надводных целей, а также РЛС противника. В левом крыльевом наплыве установлена встроенная пушка типа ГШ-301 (30мм). ЛТХ: Модификация Су-47 Размах крыла, м 16.70 Длина самолета, м 22.60 Высота самолета, м 6.40 Площадь крыла, м2 56.00 Масса, кг пустого нормальная взлетная 25670 максимальная взлетная 34000 Тип двигателя 2 ТРДДФ Д-30Ф6 Тяга, кгс 2x15500 кгс Максимальная скорость, км/ч у земли 1400 (М=1.12) на высоте 2200 (М=2.1) Практическая дальность, км 3300 Практический потолок, м 18000 Макс. эксплуатационная перегрузка 9 Экипаж, чел 1 Вооружение: возможна установка 30-миллиметровой пушки ГШ-301. УР различного назначения |

|

|

|

|

#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

История отечественного пернатого хищника такова. Первые упоминания о разработке в ОКБ Сухого перспективного истребителя пятого поколения появились в западных авиационных журналах в 1994 1995 гг. Считалось, что к его проектированию приступили в конце 80-х годов. В публикациях эта машина проходила под обозначением "С-32". Поначалу о новом самолете было известно лишь то, что главной особенностью его аэродинамической компоновки является крыло обратной стреловидности. Представители ОКБ вообще отрицали факт существования подобного летательного аппарата. Ситуация резко изменилась, когда на страницы журнала "Вестник Воздушного Флота" (март-апрель 1996 г.) случайно (?) попала фотография, сделанная С. Скрынниковым, в то время главным редактором журнала., запечатлевшая собравшихся на заседание Военного совета ВВС России представителей руководства Военно-Воздушных Сил РФ и авиационной промышленности. Hа столе находились две модели самолетов, в одной из которых можно было узнать многоцелевой истребитель Су-27М (Су-35), а другая, окрашенная в черный цвет, с номером "32" на борту, представляла собой самолет с ПГО, крылом обратной стреловидности и "заваленными" внутрь килями. Это был явно проект истребителя нового поколения. Сама модель этого самолета имела гриф "совершенно секретно".

Пока проводилось внутреннее разбирательство, каким образом снимок попал на страницы журнала, Запад кропотливо работал над этой темой. В декабре 1997 г. английский авиационный еженедельник Flight International (11-17 декабря) опубликовал статью под названием "Сухой" выступает с проектом истребителя пятого поколения'', написанную совместно Александром Веловичем (бывшим начальником бригады в ОКБ Микояна) и Дугласом Барри. Английские специалисты сумели так обработать эту фотографию, что почти незаметная моделька стала различимой до мельчайших подробностей, благодаря чему удалось подготовить первые рисунки нового российского истребителя. В конце года в журналах Flight и Jane's Defence Weekly были опубликованы рисунки самолета С-32. В печати прокатилась волна публикаций, в которых на основе полученных "картинок" модели С-32 авторы на все лады анализировали предполагаемые характеристики и боевые возможности нового самолета. Представители ОКБ Сухого продолжали хранить молчание, заявляя, что не знают ни о каком истребителе с крылом обратной стреловидности ("возможно, существуют какие-то проекты, но не более того..."). "Следователи-журналисты" даже сделали вывод о том, что ".. .в ОКБ Сухого произошла несанкционированная утечка". В июле самолет был перевезен на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова в Жуковском, где выполнил первые рулежки. Готовилась даже демонстрация машины на авиасалоне МАКС-97, но в последний момент руководство ВВС сочло это преждевременным. Hа МАКСе этот самолет продемонстрировали в 1999 г., но только в полете, В конце сентября 1997 года в истории отечественной авиации произошло историческое событие - состоялся полет нового экспериментального самолета, С-37 "Беркут", который может стать прототипом отечественного истребителя пятого поколения. Хищная черная птица с белым носом, оторвавшись от бетона взлетно-посадочной полосы аэродрома в Жуковском, быстро исчезла в сером подмосковном небе, возвестив громом своих турбин о начале нового этапа в биографии российской истребительной авиации.  Исследования облика истребителя пятого поколения начались в нашей стране, как и в США, в середине 1970 годов, когда машины четвертого поколения - СУ-27 и МиГ-29 - делали лишь свои "первые шаги". Новые самолеты должны были иметь значительно более высокий боевой потенциал, чем их предшественники. К работе были привлечены ведущие отраслевые научные центры и ОКБ. Совместно с заказчиком постепенно были сформулированы основные положения концепции нового истребителя - многофункциональность, т.е. высокая эффективность при поражении воздушных, наземных, надводных и подводных целей, наличие круговой информационной системы, освоение крейсерских режимов полета на сверхзвуковых скоростях. Предусматривалось и достижение кардинального уменьшения заметности самолета в радиолокационном и инфракрасном диапазонах в сочетании с переходом бортовых датчиков на пассивные методы получения информации, а также на режимы повышенной скрытности. Предполагалась интеграция всех имеющихся информационных средств и создание бортовых экспертных систем. Самолет пятого поколения должен был обладать способностью осуществлять всеракурсный обстрел целей в ближнем воздушном бою, а также вести многоканальную ракетную стрельбу при ведении боя на большой дальности. Предусматривалась автоматизация управления бортовыми информационными и помеховыми системами; повышенная боевая автономность за счет установки в кабине одноместного самолета индикатора тактической обстановки с возможностью микширования информации (т.е. одновременного вывода и взаимного наложения в едином масштабе ИкартинокК от различных датчиков), а также использования систем телекодового обмена информацией с внешними источниками. Аэродинамика и бортовые системы истребителя пятого поколения должны были обеспечивать возможность изменения угловой ориентации и траектории движения самолета без сколько-нибудь ощутимых запаздываний, не требуя при этом строгой координации и согласования движений управляющих органов. От самолета требовалось "прощать" грубые погрешности пилотирования в широком диапазоне условий полета. Перспективный самолет планировалось оснастить автоматизированной системой управления на уровне решения тактических задач, имеющей экспертный режим "в помощь летчику". Одним из важнейших требований к российскому истребителю пятого поколения являлась "сверхманевренность" - способность сохранять устойчивость и управляемость на углах атаки 90З и более. Следует заметить, что "сверхманевренность" первоначально фигурировала и в требованиях к американскому истребителю пятого поколения, создававшемуся, практически одновременно с российской машиной, по программе ATF. Однако в дальнейшем американцы, столкнувшись с трудноразрешимой задачей совместить в одном самолете малую заметность, сверхзвуковую крейсерскую скорость и "сверхманевренность", вынуждены были пожертвовать последней (маневренные возможности американского истребителя ATF/F-22, вероятно, лишь приближаются к уровню, достигнутому на модернизированном самолете СУ-27, оснащенном системой управления вектором тяги).  Отказ ВВС США от достижения сверхманевренности мотивировался, в частности, быстрым совершенствованием авиационного вооружения: появление высокоманевренных всеракурсных ракет, нашлемных систем целеуказания и новых головок самонаведения позволяло отказаться от обязательного захода в заднюю полусферу противника. Предполагалось, что воздушный бой теперь будет вестись на средних дальностях с переходом в маневренную стадию лишь в крайнем случае, и если что-то сделано не так. Однако в истории военной авиации уже не раз отказывались от ближнего маневренного воздушного боя, но впоследствии теоретические выкладки опровергались жизнью - во всех вооруженных конфликтах (за исключением, разве что, бутафорской "Бури в пустыне") истребители, вступавшие в бой на больших дальностях, как правило, переводили его на меньшие дистанции и часто завершали меткой пушечной очередью, а не ракетным пуском. Вполне прогнозируется ситуация, когда совершенствование средств РЭБ, а также уменьшение радиолокационной и тепловой заметности истребителей приведет к падению относительной эффективности ракет большой и средней дальности. Кроме того, даже при ведении дальнего ракетного боя с использованием обеими сторонами оружия примерно равных возможностей, преимуществом будет обладать тот противник, который сумеет быстрее сориентировать свой истребитель в направлении цели, что позволит полнее использовать динамические возможности своих ракет. В этих условиях особое значение приобретает достижение максимально высоких угловых скоростей неустановившегося разворота как на дозвуковой, так и на сверхзвуковой скорости. Поэтому требование сверхманевренности для российского истребителя пятого поколения, несмотря на всю сложность проблемы, осталось неизменным.  В качестве одного из решений, обеспечивающих получение требуемых маневренных характеристик, рассматривалось применение крыла обратной стреловидности (КОС). Такое крыло, обеспечивающее определенные компоновочные преимущества по сравнению с крылом прямой стреловидности, пытались использовать в военной авиации еще в 1940-e годы. Первым реактивным самолетом с крылом обратной стреловидности стал германский бомбардировщик Юнкерс Ju-287. Машина, совершившая первый полет в феврале 1944 года, была рассчитана на максимальную скорость 815 км/ч. В дальнейшем два опытных бомбардировщика этого типа достались СССР в качестве трофеев. В первые послевоенные годы в нашей стране велись и собственные исследования КОС применительно к скоростным маневренным самолетам. В 1945 году по заданию ЛИИ конструктором П.П.Цыбиным было начато проектирование экспериментальных планеров, предназначенных для отработки аэродинамики перспективных истребителей. Планер набирал высоту, буксируемый самолетом, а для разгона до околозвуковых скоростей пикировал, включая при этом пороховой ускоритель. Один из планеров, ЛЛ-З, вышедший на испытания в 1947 году, имел крыло обратной стреловидности и достигал скорости 1150 км/ч (М=0,95). Однако в то время реализовать преимущества такого крыла не удалось, т.к. КОС оказалось особо подвержено аэродинамической дивергенции потере статической устойчивости при достижении определенных значений скорости и углов атаки. Конструкционные материалы и технологии того времени не позволяли создать крыло обратной стреловидности, имеющее достаточную жесткость. К обратной стреловидности создатели боевых самолетов вернулись лишь в середине 1970-х, когда в СССР и США притупили к работам по изучения облика истребителя пятого поколения. Применение КОС позволяло улучить управляемость на малых полетных скоростях и повысить аэродинамическую эффективность во всех областях летных режимов. Компоновка с крылом обратной стреловидности обеспечивала лучшее сочленение крыла и фюзеляжа, а также оптимизировала распределения давления на крыле и ПГО. По расчетам американских специалистов, применение крыла обратной стреловидности на самолете типа F-16 должно было привести к увеличению угловой скорости разворота на 14%, а радиуса действия - на 34%, при этом взлетно-посадочная дистанция сокращалась на 35%. Прогресс авиастроения позволял решить проблему дивергенции за счет применения композиционных материалов с рациональным расположением волокон, увеличивающим жесткость крыла в заданных направлениях.  Однако создание КОС ставило ряд сложнейших задач, решить которые можно было лишь в результате проведения широкомасштабных исследований. Для этих целей в США по заказу BBC был построен самолет Груман X-29A. Машина, имевшая аэродинамическую схему "Утка", была оснащена КОС с углом стреловидности 35З X-29A был чисто экспериментальной машиной и, разумеется, не мог служить прототипом для реального боевого самолета. В целях уменьшения стоимости в его конструкции широко использовались узлы и агрегаты серийных истребителей (носовая часть фюзеляжа и передняя опора шасси - от F-5A, основное шасси - от F-16 и т.п.). Первый полет экспериментального самолета состоялся 14 декабря 1984 года. До 1991 года две построенные машины выполнили, в общей сложности, 616 полетов. Однако программа X-29A не принесла лавров ее инициаторам и расценивается в США как неудачная: несмотря на применение наиболее современных конструкционных материалов, американцам так и не удалось в полной мере справиться с аэродинамической дивергенцией, а КОС более не рассматривалось как атрибут перспективных,истребителей ВВС и ВМС США (в частности, среди многочисленных компоновок, изучавшихся по программе JSF, самолеты с крылом обратной стреловидности отсутствовали). Фактически единственным летательным аппаратом с КОС, попавшим в серию, стала американская стратегическая крылатая ракета Хьюз AGM-129 АСМ, предназначенная для вооружения бомбардировщиков В-52. Однако применительно к этому ЛА выбор крыла обратной стреловидности был обусловлен, в первую очередь, соображениями малозаметности: радиолокационное излучение, отраженное от передней кромки крыла, экранировалось корпусом ракеты. Работы по формированию облика отечественного маневренного самолета с КОС велись крупнейшими авиационными научными центрами страны - ЦАГИ и СибНИА. В частности, в ЦАГИ продувалась модель самолета с КОС, выполненная на базе самолета МиГ-23, а в Новосибирске изучалась компоновка СУ-27 с крылом обратной стреловидности. Имевшийся научный задел и позволил ОКВ Сухого взяться за решение небывало сложной задачи создания первого в мире сверхзвукового боевого самолета с крылом обратной стреловидности. В 1996 году на страницы авиационной печати попала фотография модели перспективного истребителя с КОС, демонстрировавшейся руководству российских ВВС. В отличие от американского X-29A, новая машина была выполнена по схеме ИтрипланК и имела двухкилевое вертикальное оперение. Наличие тормозного гака наводило на мысль о возможности корабельного базирования истребителя. На законцовках крыла размещались пусковые установки ракет класса Ивоздух-воздухК. Летом 1997 года прототип истребителя пятого поколения ОКБ Сухого (также, как и его ИсоперникК МАПО-МИГ, известный как И1-42К) уже находился на территории ЛИИ им.Громова в Жуковском. В сентябре начались скоростные рулежки, а уже 25 числа того же месяца самолет, поучивший рабочий индекс С-37 и гордое имя "Беркут", пилотируемый летчиком-испытателем Игорем Вотинцеым, совершил свой первый полет. Следует отметить, что российская машина отстала от своего американского соперника - первою опытного истребителя Локхид-Мартин F-22A Raptor ("Орел-могильник") лишь на 18 дней (Рэптор выполнил свой первый полет 7 сентября, 14 сентября он вновь поднялся в воздух, после чего полеты прекратили до июля 1998 года, а F-22A поставили на доработку).  Попробуем составить представление о новом летательном аппарате ОКБ Сухого, опираясь на фотографии опытного самолета, а также немногочисленные материалы о С-37, опубликованные на страницах российской и зарубежной печати. "Беркут" выполнен по аэродинамической схеме "продольный интегральный триплан", ставшей фирменной особенностью самолетов этого ОКВ. Крыло плавно сопрягается с фюзеляжем, образуя единую несущую систему. К особенностям компоновки относятся развитые крыльевые наплывы, под которыми помещены нерегулируемые воздухозаборники двигателей, имеющие в сечении форму, близкую к сектору круга. Планер самолета изготовлен с широким использованием композиционных материалов (КМ). Применение перспективных композитов обеспечивает повышение весовой отдачи на 20-25%, ресурса - в 1,5-3,0 раза, коэффициента использования материалов до 0,85, снижение трудозатрат на изготовление деталей на 40-60%, а также получение требуемых теплофизических и радиотехнических характеристик. В то же время опыты, проведенные в США в рамках программы F-22, свидетельствуют о меньшей боевой живучести конструкций из углепластика по сравнению с конструкциями, выполненными из алюминиевых и титановых сплавов. Крыло истребителя имеет развитую корневую часть с большим (порядка 75З) прямым углом стреловидности по передней кромке и плавно сопрягаемую с ней консольную часть с обратной стреловидностью (по передней кромке - порядка 20З). Крыло оснащено флаперонами, занимающими более половины размаха, а также элеронами. Возможно, на передней кроме имеются и отклоняемые носки (хотя опубликованные фотографии самолета С-37 не позволяют сделать однозначный вывод об их наличии).  Цельноповоротное переднее горизонтальное оперение (ПГО) размахом около 7,5 м имеет трапециевидную форму. Угол его стреловидности по передней кромке - порядка 50З. Заднее горизонтальное оперение относительно небольшой площади также выполнено цельноповоротным, с углом стреловидности по передней кроме порядка 75З. Его размах - около 8 м. Двухкилевое вертикальное оперение с рулями направления крепится к центропланной части крыла и имеет "развал" во внешнюю сторону. Фонарь кабины С-37 практически идентичен фонарю истребителя СУ-27. Однако на модели самолета, фотография которой попала на страницы зарубежной печати, фонарь выполнен беспереплетным, как и у американского "Рэптора" (это улучшает обзор, способствует снижению радиолокационной заметности, но затрудняет процесс катапультирования). Основные одноколесные опоры шасси С-37 крепятся к фюзеляжу и убираются вперед по полету с разворотом колес в ниши за воздухозаборниками двигателей. Передняя двухколесная опора убирается в фюзеляж вперед по направлению полета. База шасси -приблизительно 8 м, колея - 4 м. В печати сообщалось, что опытный самолет оснащен двумя двигателями пермского НПО Авиадвигатель Д-30Ф6 (2x15500 кгс, сухая масса 2х2416 кг), применяемыми, также, на истребителях-перехватчиках МиГ-31. Однако в дальнейшем эти ТРДДФ, очевидно, будут заменены двигателями пятого поколения. Нет сомнений, что на новой машине применено наиболее современное бортовое оборудование, созданное отечественной промышленностью - цифровая многоканальная ЭДСУ, автоматизированная интегральная система управления, навигационный комплекс, в состав которого входит ИНС на лазерных гироскопах в сочетании со спутниковой навигацией и "цифровой картой", уже нашедшие применение на таких машинах, как СУ-30МКИ, СУ-32/34 и СУ-32ФН/34.  Вероятно, самолет оснащен (или будет оснащен) интегрированной системой жизнеобеспечения и катапультирования экипажа нового поколения. Для управления самолетом, как и на СУ-37, вероятно, применена боковая малоходовая ручка управления и тензометрический РУД. Размещение и размеры антенн борового радиоэлектронного оборудования свидетельствуют о стремлении конструкторов обеспечить круговой обзор. Помимо основной БРЛС, размещенной в носу под оребренным обтекателем, истребитель имеет две антенны заднего обзора, установленные между крылом и соплами двигателей. Носки вертикального оперения, крыльевого наплыва и ПГО также, вероятно, заняты антеннами различного назначения (об этом говорит их белая окраска, характерная для отечественных радиопрозрачных обтекателей). Хотя какая-либо информация о бортовой радиолокационной станции, примененной на самолете Беркут, отсутствует, косвенно о потенциальных возможностях радиолокационного комплекса истребителей пятого поколения, которые могут быть созданы на базе С-37, можно судить по опубликованным в открытой печати сведениям о новой БРЛС, разрабатывающейся с 1992 года объединением Фазотрон для перспективных истребителей. Станция предназначена для размещения в носовой части самолета "весовой категории" СУ-35/37. Она имеет плоскую антенную фазированную решетку и работает в Х-диапазоне. По утверждению представителей НПО, для расширения зоны обора в вертикальной и горизонтальной плоскости предполагается возможность совмещения электронного и механического сканирования, что позволит увеличить сектор обзора новой РЛС на 60З во всех направлениях. Дальность обнаружения воздушных целей составляет 165-245 км (в зависимости от их ЭПР). Станция способна одновременно сопровождать 24 цели, обеспечивать одновременное применение ракетного оружия против восьми самолетов противника.  Беркут также может быть оснащен оптиколокационной станцией, размещенной в носовой части фюзеляжа, перед козырьком фонаря летчика. Как и на истребителях СУ-33 и СУ-35, обтекатель станции смещен вправо, чтобы не ограничивать обзор летчику. Наличие оптиколокационной станции, в состав которой, вероятно, входит телевизионное, тепловизионное и лазерное оборудование, а также радиолокационной станции заднего обзора выгодно отличает российскую машину от американского аналога F-22A. В соответствии с канонами технологии "стелс", большая часть бортового вооружения боевых машин, созданных на базе Беркута, очевидно, будет размещена внутри планера. В условиях, когда самолет будет действовать в воздушном пространстве, не имеющем мощного зенитно-ракетного прикрытия и против противника, не располагающего современными истребителями, допустимо увеличение боевой нагрузки за счет размещения части вооружения на внешних узлах подвески. По аналогии с СУ-35 и СУ-37 можно предположить, что новая многофункциональная машина будет нести ракеты класса "воздух-воздух" сверхбольшой и большой дальности, в частности УР, известные как КС-172 (эта двухступенчатая ракета, способная развивать гиперзвуковую скорость и оснащенная комбинированной системой самонаведения, способна поржать воздушные цели на дальности более 400 км). Применение подобных ракет, вероятно, потребует внешнего целеуказания.  Однако "главным калибром" перспективного истребителя, очевидно, станут УР средней дальности типа РВВ-АЕ, имеющие активную радиолокационную систему конечного самонаведения и оптимизированная для размещения в грузоотсеках самолетов (она имеет крыло малого удлинения и складные решетчатые рули). НПО "Вымпел" объявило о проведении успешных летных испытаний на самолете СУ-27 усовершенствованного варианта этой ракеты, оснащенной маревым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД). Новая модификация обладает увеличенной дальностью и скоростью. По прежнему важное значение в вооружении самолетов должны иметь и ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности. На выставке МАКС-97 демонстрировалась новая ракета этого класса, К-74, созданная на базе УР Р-73 и отличающаяся от последней усовершенствованной системой теплового самонаведения, имеющей угол захвата цели, увеличенный с 80-90З до 120З. Применение новой тепловой головки самонаведения (ТГС) позволило, также, увеличить максимальную дальность поражения цели на 30% (до 40 км). Разработка К-74 началось в середине 1980-X годов, а к ее летным испытаниям приступили в 1994 году. В настоящее время ракета готова к серийному производству. Помимо создания усовершенствованной головки самонаведения для УР К-74, НПО Вымпел ведет работы над рядом других ракет малой дальности, также снабженных системой управления вектором тяги двигателя.  Вероятно, в составе бортового вооружения перспективных истребителей будет сохранена и 30-миллиметровая пушка ГШ-301. Как и другие отечественные многофункциональные самолеты - СУ-30МКИ, СУ-35 и СУ-37, новые машины, очевидно, будут нести и ударное вооружение - высокоточные УР и КАВ класса "воздух-поверхность" для поражения наземных и надводных целей, а также РЛС противника. О возможностях оборонительной системы, которая может быть установлена на перспективном истребителе, можно судить по экспонатам, демонстрировавшимся на выставке МАКС-97. В частности, предприятием Авиаконверсия была продемонстрировала комбинированная ложная цель (КЛЦ) для защиты от ракет с радиолокационными, тепловыми и лазерными головками самонаведения. В отличие от применяемых на отечественных и зарубежных боевых самолетах средств пассивной защиты, КЛЦ эффективна во всех диапазонах волн, используемых в головках самонаведения ракет класса "воздух-воздух" и "поверхность-воздух". КЛЦ представляет собой зону горения, образуемую в стороне от защищаемого самолета за счет использования направленной струи газов. В струю вводится воспламеняющая жидкость (в частности, ей может быть топливо, используемое двигателями ЛА), распыляемая для получения топливо-газовой смеси, которая затем поджигается. Горение поддерживается в течение заданного отрезка времени.  Тепловое излучение зоны горения является ложной целью для боеприпасов с ГСН, работающих в ИК-диапазоне. Спектральный состав горящего облака идентичен спектральному составу излучения защищаемого объекта (используется одно и то же топливо), что не позволяет ТГС отличать ложную цель по спектральным признакам, а нахождение ложной цели на фиксированном расстоянии от реального объекта не позволяет ТГС селектировать ее и по траекторным признакам. Для защиты от боеприпасов с радиолокационной системой наведения в КЛЦ используются плазмообразующие добавки, приводящие к увеличению отражения радиоволн от зоны горения. Такие добавки при температуре горения образуют свободные электроны. При их достаточно высокой концентрации горящее облако отражает радиоволны как металлическое тело. Для лазерного диапазона волн используются мелкодисперсные пороши веществ рабочих тел лазеров. В процессе горения они либо излучают электромагнитные волны на той же частоте, на которой работает лазер подсветки цели, либо, не сгорая, выносятся за пределы области горения и в процессе охлаждения излучают электромагнитные волны требуемого диапазона. Мощность излучения должна соответствовать мощности сигнала, отражаемого от защищаемого объекта при подсветке лазером противника. Она регулируется подбором веществ, добавляемых в воспламеняющую жидкость, и их количеством. В ряде изданий, без ссылки на источники, опубликованы характеристики нового самолета. Если они соответствуют действительности, то Беркут, в целом находится в "весовой категории" истребителя СУ-27 и его модифицированных вариантов. Передовая аэродинамика и система управления вектором тяги, должны обеспечить перспективным истребителям последователям С-37 превосходство в ближнем маневренном воздушном бою над всеми существующими или прогнозируемыми потенциальными противниками. Все другие истребители при встрече с российским Беркутом и американским "Орлом-могильщиком" имеют весьма скромные шансы вернуться на свой аэродром. Законы гонки вооружений (которая, разумеется, не кончилась после "самороспуска" СССР) жестоки. В свое время появление линкора "Дредноут" сделало морально устаревшими все ранее построенные броненосцы. Истории свойственны повторения. Летом 2000 года С-37 Беркут завершил программу "СВЕРХЗВУК". Генеральный директор Авиационного военно-промышленного комплекса "Сухой" Михаил Погосян сообщил, что новый экспериментальный самолет с обратной стреловидностью крыла С-37 Беркут полностью завершил испытательные полеты по программе "Сверхзвук". По его словам, полученные в ходе испытаний Беркута на сверхзвуковом режиме результаты будут использоваться при создании истребителя пятого поколения. Михаил Погосян считает, что С-37 может стать базовым прототипом такого истребителя. В настоящее время "Беркут" находится в Летно-исследовательском институте имени Громова (г. Жуковский, Московской области) и на самолете проводятся доработки, связанные с подготовкой к следующему этапу испытаний. Их объем и характер Михаил Погосян раскрывать не стал.  ЛТХ

Последний раз редактировалось ezup; 16.12.2019 в 15:45. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

#3 |

|

|

В конце девяностых и начале двухтысячных годов «гвоздем программы» российских авиасалонов стал новый самолет С-37 «Беркут», позже получивший новый индекс Су-47. Необычный внешний вид самолета, связанный с применением крыла обратной стреловидности (КОС), привлек внимание всех людей, связанных с авиацией или просто интересующихся ей. Ажиотаж вокруг проекта С-37, нередко называвшегося главной надежной отечественной боевой авиации, ничуть не уступал более поздним спорам и обсуждениям нынешней программы ПАК ФА. Специалисты и любители авиации прочили разработке фирмы «Сухой» большое будущее и пытались предугадать, насколько эффективной она будет в войсках. Однако с момента первого полета самолета Су-47 прошло более 15 лет, а военно-воздушные силы России так и не получили серийные истребители, основанные на этом проекте. Лишь после нескольких лет бурных обсуждений в массовом сознании утвердилось понимание того факта, что самолет С-37 был сугубо экспериментальным и с самого начала не рассматривался как основа для строевой техники ближайшего будущего. Тем не менее, ряд нюансов проекта «Беркут» остается секретным до сих пор, что порой приводит к возобновлению споров.