RUFOR.ORG

»

Су-24 Fencer-A (Фехтовальщик)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#13 |

|

|

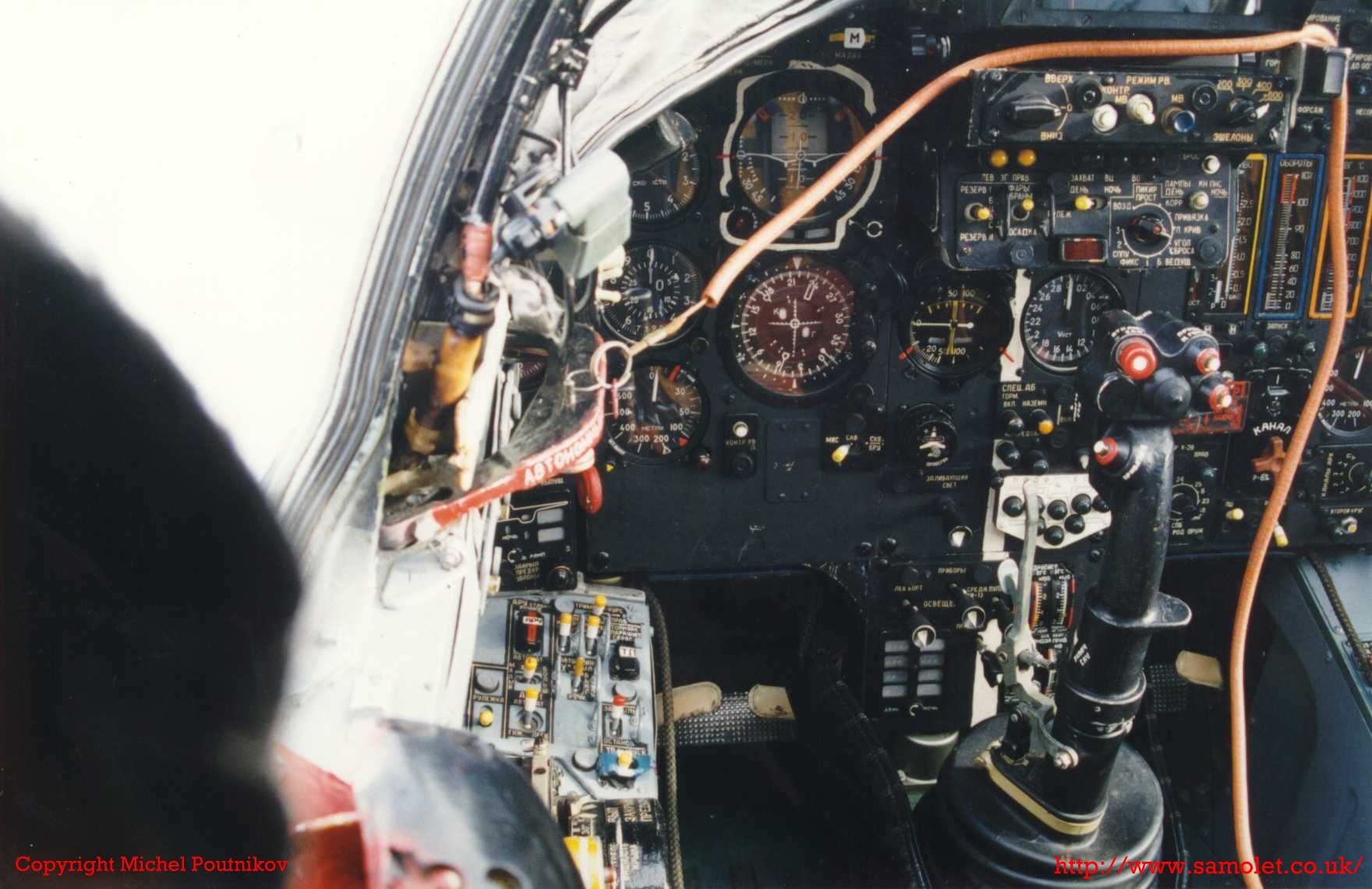

44 года назад совершил первый полет фронтовой сверхзвуковой бомбардировщик Су-24 с изменяемой стреловидностью крыла. Мы узнали, чем он напугал НАТО, для чего самолету устройство "Фантасмагория" и куда в случае большой войны Су-24 отнесет атомную бомбу. Созданный для доставки тактического ядерного оружия, Су-24 быстрее звука летает на малых и сверхмалых высотах, огибая рельеф местности и оставаясь невидимым для радаров противника. А совершенные катапультные кресла позволяют экипажу спастись в критических ситуациях. Летные и боевые качества самолета были по достоинству оценены в других странах. "Су-24 представляет потенциально наибольшую угрозу государствам Европы среди всех боевых самолетов, находящихся на вооружении фронтовой авиации ВВС СССР, - писал английский журнал "Air international". - Он обладает превосходными характеристиками по показателю боевая нагрузка/радиус действия и способен осуществлять вторжение в режиме следования рельефу местности". Особую тревогу вызывала большая дальность самолета, о которой свидетельствовали огромные подвесные баки емкостью две и три тонны. На внешней подвеске Су-24 мог нести в трех баках 8000 литров топлива. По оценкам западных экспертов, в радиусе действия постоянно растущих группировок Су-24 на авиабазах в ГДР, Прибалтике и на Украине оказывалась почти вся территория Европы. В НАТО бомбардировщик получил имя Fencer — фехтовальщик. Оружие На восьми точках подвески Су-24 способен доставить на место и обрушить на головы врагу 7,5 тонн различного добра: от неуправляемых ракет до полуторатонных корректируемых бомб. В ассортименте вооружения есть ракеты для уничтожения радаров противника - они управляются из подвешенного к бомбардировщику контейнера с чудным названием "Фантасмагория" и наводятся на цель по ее излучению. Самолет может нести ракеты для уничтожения взлетно-посадочных полос, небольших кораблей и идущих в надводном положении подлодок. В его арсенале есть разнообразные бомбы: для мостов и бункеров, танковых колонн и рассеянной пехоты. Су-24 способен минировать местность с воздуха, вести разведку и аэрофотосъемку, передавая информацию на землю по закрытым каналам связи. Для обороны от истребителей бомбардировщик оснащен ракетами класса "воздух-воздух", способными атаковать перехватчик с любого ракурса. Помогает отбиться и прикрытая обтекателем шестиствольная пушка под днищем. Малозаметность Несмотря на богатый ассортимент подвесного оружия, основной задачей Су-24 в серьезной войне является доставка в тыл противника одной тактической ядерной бомбы мощностью 150-300 килотонн для уничтожения важного стратегического объекта - например, пусковой установки баллистической ракеты. Под боевую задачу подобраны и летные характеристики - в первую очередь способность бомбардировщика летать со сверхзвуковой скоростью на малых и сверхмалых высотах, огибая рельеф местности и оставаясь невидимым для вражеской ПВО. На Су-24 впервые в отечественной авиации пилот и штурман оказались рядом друг с другом. Это очень удобно с точки зрения взаимодействия: штурман может не только что-то подсказать летчику по радио, но и показать жестом. Особенно это важно при полете на малых высотах, когда обстановка на земле стремительно меняется, а время на прицеливание сокращено до предела, - рассказали летчики. - С другой стороны, такая планировка кабины ухудшает обзор: летчику - справа, штурману - слева. Но это тоже вопрос взаимодействия: поле обзора делится на сектора и каждый смотрит за своей стороной. Самолет оснащен крыльями с изменяемой стреловидностью: от 16 до 69 градусов. Крылья поворачиваются с шагом 5 градусов, позволяя летчику подобрать оптимальный режим для конкретной задачи. При полете на сверхмалых высотах возможна болтанка из-за завихрений. Возмущения воздуха достигают земли, отражаются от нее и трясут самолет, - продолжили летчики. - Опять же, уровень прогрева воздуха над полем один, над лесом другой, над морем третий. Поэтому какой-нибудь истребитель с хорошей управляемостью в таком режиме будет трясти. А Су-24 на сверхзвуке со сложенными крыльями (угол стреловидности 69) идет спокойно, как утюжок. Защита Бомбардировщик оснащен катапультируемыми креслами К-36, славящимися исключительной надежностью и не раз спасшими жизнь испытателям и боевым летчикам. По своим характеристикам кресло гарантирует безопасное катапультирование на всех высотах и скорости выше 70 километров в час. 11 ноября 1975 года в 63-м бомбардировочном авиаполку экипаж Су-24 готовился к выполнению полета. Была дана команда на запуск двигателей. По мере раскрутки ротора двигателя давление в гидросистеме бомбардировщика стало подниматься и ручки управления самолетом, стоявшие в заднем положении, пошли вперед к нейтрали. Правая, штурманская ручка, короче - чтобы тубус радиолокатора не мешал управлению самолетом, - она зацепилась за чеку системы катапультирования и выдернула ее. Ничего не подозревавший штурман бомбардировщика Османов взлетел в воздух без самолета. На штатной высоте раскрылся парашют и вскоре Османов благополучно приземлился неподалеку. После происшествия система управления самолетом была усовершенствована. А экипаж бомбардировщика, невольно испытавший систему спасения, получил именные золотые часы от генерального конструктора самолета Павла Сухого и именные защитные шлемы от главного конструктора катапультируемых кресел Гая Северина. |

|

|

|

|

#14 |

|

|

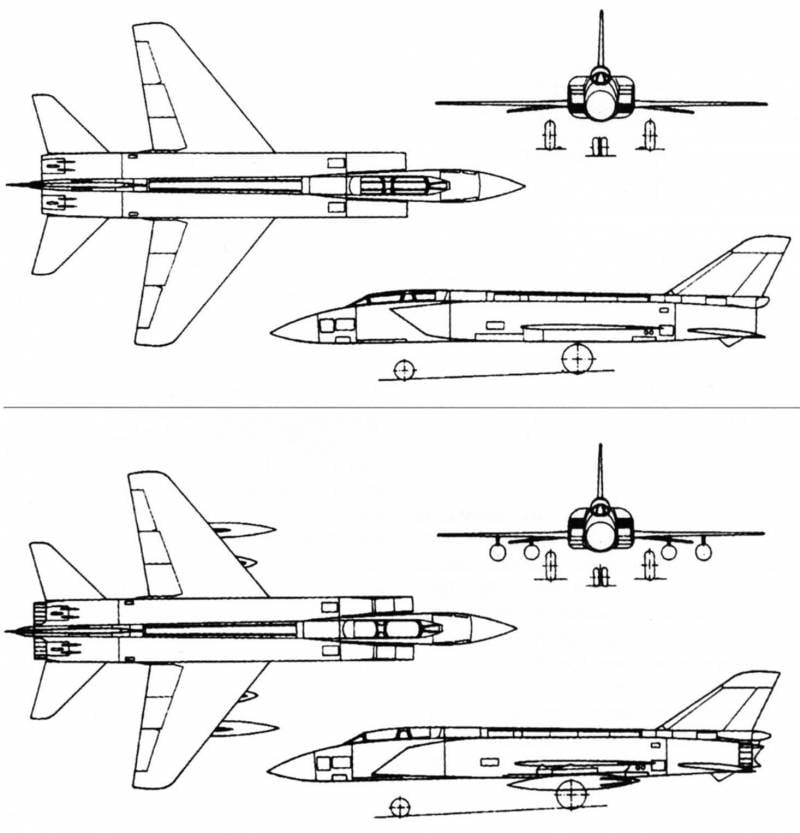

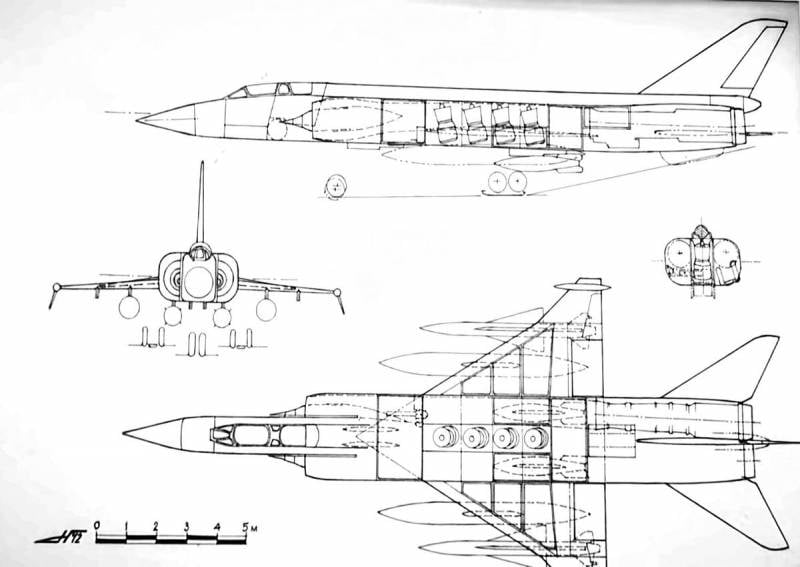

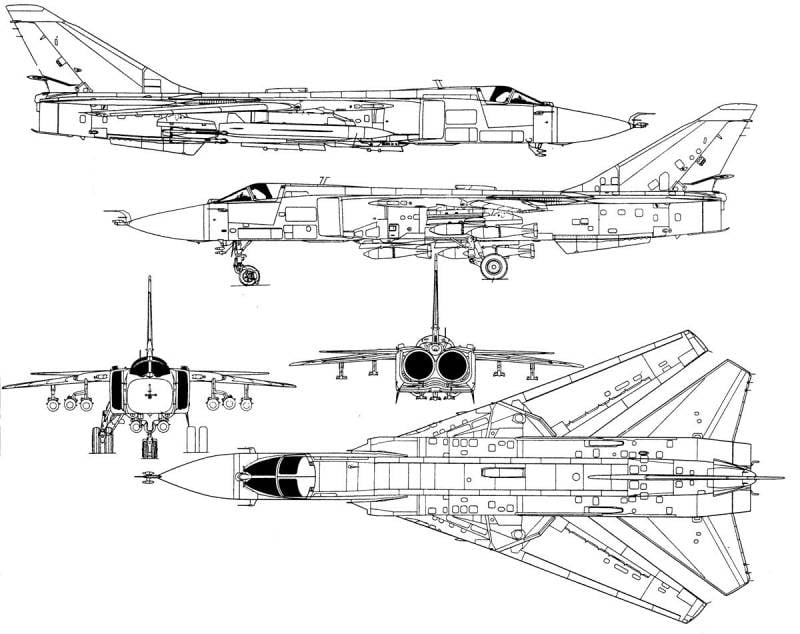

Государственные испытания самолета Т-6 закончились только в 1976 году. Четвертого февраля 1975 г. вышло специальное Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о принятии нового штурмовика на вооружение ВВС и Авиации Военно-Морского Флота под названием Су-24 (изделие «41», кодовое обозначение НАТО — Fencer-A). К его постройке подключился Дальневосточный машиностроительный завод им. Ю.A. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, выпускавший по кооперации с НАЗом основные агрегаты самолета, но окончательная сборка производилась только в Новосибирске. Первые серийные самолеты комплектовались двигателями АЛ-21Ф (изд. 85) с тягой на форсаже 87,3 кН. Одной из особенностей этого двигателя было использование титана в компрессоре со сверхзвуковой входной ступенью. Характерным недостатком этого компрессора, газодинамические характеристики которого получились очень хорошими, были так называемые «титановые» пожары. Самолет при этом сгорал со скоростью спички, и выяснить причину их возникновения долго не удавалось. Но и эта загадка была разгадана. При сдаче одного из первых серийных самолетов титановый пожар возник из-за того, что лопатки компрессора вытянулись под действием нагрузок и чиркнули по корпусу. В месте касания температура мгновенно подскочила и в условиях избытка кислорода (на то он и компрессор) металл вспыхнул. При горении титана температура достигает 3000° С, и это привело к быстрому разрушению самолета. Экипаж покинул машину, но штурман при этом погиб. Для решения проблемы предлагалось использовать двухвальные турбореактивные двигатели Р-29Б-З00 самолета МиГ-23, предлагавшиеся и для экспортного варианта самолета Су-17М2 (Су-22). Это могло ускорить и процесс создания специальной модификации самолета Су-24 для поставок за рубеж. Поставки АЛ-21Ф были тогда строго запрещены, видимо, из-за его «трофейной» родословной — как мы помним, большое влияние на появление на свет этого ТРДФ оказал полученный из Вьетнама J79. В 1974 году прошел испытание самолет Т6-1-8Д, оснащенный его вариантом Р-29Т-ЗОО («Т» -комплектация для самолета Т-6). Но худшие характеристики расхода топлива заставляли сосредоточится на доводке экономичного АЛ-21Ф. Когда была установлена причина титановых пожаров, ставших серьезной проблемой и при испытаниях самолета С-32М (Су-17М), (КБ «Сатурн» перепроектировало компрессор. Масса и размеры двигателя несколько возросли, но его надежность и тяга также значительно увеличились. После испытаний на Т6-3 самолеты Су-24 стали оснащать доработанными двигателями АЛ-21Ф-3 (изделие 89), а затем АЛ-21Ф-ЗА (унифицированные с самолетом Су-17М) и АЛ-21Ф-ЗАТ (вариант для самолета Т-6 с незначительными компоновочными отличиями). Необходимо отметить, что установленная на Су-24 система аварийного покидания с креслами К-36Д, разработанная под руководством Генерального конструктора Г.И.Северина, проявила очень высокую надежность и не раз спасала жизнь испытателям в самых критических ситуациях. Су-24 стал первым самолетом Военно-воздушных сил, на котором применялась система катапультирования, обеспечивавшая спасение экипажа практически на всех режимах полета, включая этапы нахождения на земле. По нормативным документам система аварийного покидания самолета с креслами К-36Д гарантирует безопасное катапультирование на всех высотах полета и скоростях более 70 км/ч. Высокую надежность системы подтвердил любопытный случай, происшедший 11 ноября 1975 года в 63-ем бап, осваивавшем эксплуатацию нового самолета. Произошло следующее: экипаж Су-24 находился в кабине самолета и готовился к выполнению полета. Была дана команда на запуск двигателей. По мере раскрутки ротора двигателя давление в гидросистеме самолета стало увеличиваться, и ручки управления самолётом, находившиеся до этого на заднем упоре, пошли вперед в нейтральное положение. При этом правая РУС зацепила держки системы катапультирования и выдернула чеку, что привело к срабатыванию стреляющего механизма правого кресла. Ничего не подозревавший штурман В.М.Османов оказался в воздухе. По штатной программе раскрылся парашют, и Османов благополучно приземлился неподалеку от самолета. Система спасения безукоризненно сработала на нулевой скорости и высоте (режим «0 — 0»), чего еще не случалось в практике отечественной авиации. Причиной происшедшего инцидента был ряд особенностей конструкции системы управления самолета Су-24. Ввиду того, что центр тяжести горизонтального оперения находится впереди оси вращения, при отсутствии давления в гидросистеме консоли стабилизатора под собственным весом отклоняются вниз (на кабрирование), что приводит к перемещению ручек управления самолетом назад, как говорят летчики, «на себя». Для повышения боевой живучести управление на Су-24 дублировано. Это позволяет штурману в случае потери летчиком работоспособности (например, при ранении) производить ограниченное маневрирование самолета. А так как ручка управления у штурмана короче, чем у пилота (ручка обычной длины устанавливалась только при снятом тубусе индикатора радиолокатора «Орион» и ЭОВ «Чайка» для учебно-тренировочных полетов), стало возможным ее зацепление за держки катапультного кресла, что и произошло в описанном выше случае.  После непреднамеренного катапультирования Османова рекомендовано было на стоянке применять специальный фиксатор (капроновый фал с двумя пенопластовыми цилиндрами красного цвета на концах), удерживающий горизонтальное оперение в нейтральном положении при сбросе давления в гидросистеме. За такое своеобразное испытание самолета экипаж был награжден Генеральным конструктором П.О.Сухим золотыми именными часами, а главным конструктором катапультного кресла Г.И.Севериным — именными защитными шлемами ЗШ-5. Достаточно большое число летных происшествий в ходе испытаний Су-24, особенно на ранних этапах, объясняется тем, что в конструкцию самолета одновременно было воплощено много новых решений, не применявшихся ранее в отечественной в авиации. Впервые был создан сложный авиационный боевой комплекс, интегрировавший в себе последние достижения самолето- и двигателестроения, аэродинамики, авиационного оборудования и вооружения. На первых порах сказывалась недоведенность отдельных элементов конструкции и особенно силовой установки, отсутствие информации о возможном поведении машины на некоторых режимах полета. Каждая авария или катастрофа давала очень важную информацию, которую порой нельзя было получить в расчетах или предусмотреть при проектировании конструкции. Ценой такой информации подчас была жизнь испытателей. По результатам каждого происшествия в ОКБ и на серийном заводе сразу же принимались меры по устранению выявленных дефектов и доработке конструкции. Все это позволило со временем довести его конструкцию до заданного уровня надежности и свести к минимуму вероятность отказов материальной части в процессе эксплуатации по техническим причинам. Основу вооружения самолета составляла прицельно-навигационная система ПНС-24 «Пума-А». В ее состав входили: радиолокатор переднего обзора (РПО) «Орион-А» с дальностью обнаружения типового объекта 150 км. РЛС могла выделять даже малоконтрастные цели на фоне земли и воды, по ее данным можно было выполнять бомбометание всеми типами свободнопадающих бомб. Для поражения радиоизлучающих объектов противника служила пассивная радиолокационная станция (ПРС «Филин») обнаружения наземных РЛС и целеуказания ракетам с ПРГСН взаимодействующая с первой в СССР ракетой, разработанной специально для самолетов фронтовой авиации — Х-28 (Д-8, изд. 93, проектируемая для Су-24 ракета Х-24 (Х-58) была пока не готова). Первые серийные Су-24 имели старую станцию «Филин», взаимодействующую с ПРГСН -28 ракет Х-28 опытных и установочных серий. Затем на серийные машины стали ставить усовершенствованную аппаратуру «Филин-Н» под ПРГ-28М серийных ракет. Головка ПРГ-28М имела две различные модификации, к которым впоследствии добавилась еще одна, и была рассчитана на четыре, а с учетом третьей модификации ГСН — шесть рабочих диапазонов, что перекрывало практически весь спектр частот РЛС, использовавшийся наземными и морскими ЗРК вероятного противника. Кроме того, она теоретически позволяла поражать станции связи, хотя последующий небольшой опыт ее применения в этом качестве дал отрицательные результаты. Ракета Х-28 оказалась очень неприятной в эксплуатации. Прежде всего это было связано с архаичной силовой установкой на базе жидкостного ракетного двигателя (кстати, это было сделано но требованию Заказчика, который хотел максимально унифицировать новое изделие с только что появившейся дальней УР Х-22 (Д-2). хотя первоначально Х-28 проектировалась твердотопливной. Кроме того. ракета Х-28 была большой и тяжелой, что делало се подвеску довольно хлопотным делом. Но у нее были и сильные стороны. В частности,она имела большую дальность — до 45 км при пуске с малых и до 75 км — с больших высот. Это позволяло уничтожать РЛС большинства наиболее распространенных в то время зенитных ракетных комплексов вероятного противника, не входя в зону их поражения. Ракета Х-28 была первой советской тактической ракетой класса «воздух-поверхность», которая могла снаряжаться ядерной боевой частью. Она предназначалась прежде всего для поражения особо мощных загоризонтных РЛС системы ПВО НАТО, развертывание которых планировалось в Западной Европе. Х-28 со специальными БЧ должны были поставляться только в части, вооруженные Су-24, так как Су-17М не располагали достаточной дальностью для поражения таких особо важных объектов. Но на практике, видимо, это оружие было выпущено в очень ограниченных количествах и обычно не хранилось на складах в строевых частях, тогда как свободнопадающие ядерные бомбы имелись в достаточных количествах. Как и «легкий» истребитель-бомбардировщик Су-17, «тяжелый» Су-24 одновременно получил и второй тип управляемого оружия. Против оптически контрастных целей,типа зданий и сооружений или кораблей и судов среднего тоннажа (для поражения крупных она была слабовата, а малых — недостаточно точна) предназначалась ракета Х-23М «Аркан» (изд. 68М). Для ее наведения использовалась радиокомандная радиолиния «Дельта» и теплопеленгатор «Таран-Р», предназначавшийся для постоянного определения относительного положения УР по работающему трассеру, что было необходимо для выработки управляющих импульсов. Для применения ракеты Х-23М было необходимо, чтобы цель можно было визуально обнаружить на фоне земли или воды. После выделения цели требовалось просто наложить на нее прицельную марку электронно-оптического визира «Чайка» и удерживать ее до попадания ракеты. Команды управления при этом вырабатывались автоматически. Ракета Х-23М не была сложной, и практически все экипажи Су-24 были подготовлены к ее применению в простых погодных условиях. Электронно-птический визир «Чайка» обеспечивал также прицеливание при применении бомб, НУРС, установок СППУ-6 с подвижными орудиями ПП-6-23. Их стволы могли отклоняться вниз на угол до 45 и в стороны на 12 градусов. При проектировании системы задумывалось, что оптический визир будет автоматически удерживать цель и отслеживать ее относительное перемещение движением стволов СППУ. Но добиться точности в стрельбе с отклоненными стволами оказалось довольно сложно, и на практике установки СППУ-6 использовались редко и, как правило, для стрельбы строго вперед. При этом огонь велся залпом из обеих СППУ и встроенной пушки по данным прицельно-пилотажного визира ППВ, индикатор которого располагался на фоне лобового стекла перед пилотом. Этот же прибор служил и для прицеливания при пуске НУРС всех типов. Для Су-24 было предусмотрено применение новейших тогда 80-мм ракет С-8 из двадцатизарядных блоков Б-8М, а также тяжелых С-25, запускавшихся из индивидуальных ПУ. Позже к ним присоединились также НУРС «промежуточного» класса С-13 калибра 122 мм, которыми снаряжались пятизарядные блоки Б-13. Величина максимальной нагрузки опытного самолета Т-6 составляла 6 тонн, то есть в 2 раза больше, чем у Як-28 и Су-7, а нормальная оставалась такой же — 1000 кг. Ее можно было реализовать при подвеске 10 ФАБ-100, 4 ФАБ-250 или 2 ФАБ-500. При этом дальность с малокалиберным снаряжением, «гроздьями» висевшим на многозамковых держателях, резко падала из-за роста аэродинамического сопротивления. С появлением Су-24 совпало внедрение нового поколения свободнопадающих авиабомб, предназначенных для применения с наружной подвески сверхзвуковых маловысотных самолетов. Некоторые из них были разработаны ведущей советской специализированной организацией НПО «Базальт» (бывшее ГСКБ-47) специально для этого самолета.  Одной из первых представительниц нового поколения авиабомб была бомба со сниженным сопротивлением модели 1962 года, поставлявшаяся чаще всего в «номинале» 250 или 500 кг. Су-24 с двумя ФАБ-500М-62 мог на высоте 200 метров держать скорость 1350 км/ч. Правда, эти бомбы имели увеличенную длину и их количество на подвеске по сравнению с боеприпасами модели 54-го года было существенно меньше. Кроме бомб с уменьшенным сопротивлением модели 62-го года, имелась «скоростная» полуторка ФАБ-1500С, также отличавшаяся облагороженным корпусом. Дня сброса с высот 100-200 метров предназначалась ФАБ-500Ш (штурмовая), а появившаяся несколько позже ФАБ-500ШН (штурмовая низковысотная) могла применяться и в полете на высоте 30 метров. Бортовая аппаратура Су-24 обеспечивала прицельное бомбометание несколькими типами бомб по цели с одного захода, в том числе и в автоматическом режиме. Использовавшиеся в арсенале Су-7 разовые связки малокалиберных авиабомб (три штуки массой от 25 до 100 кг) уступили место гораздо более эффективному кассетному оружию РБК-250, -500 и КМГ-У. Оно было оптимизировано для поражения рассредоточенных сил противника и автоколонн. Кроме того, теперь можно было производить и воздушное минирование больших участков местности. Помимо того, самолет мог нести две оборонительные ракеты класса воздух-воздух Р-55М. Это была модификация УР «воздух-воздух» первого поколения РС-2УС, сохранившая многие недостатки своей предшественницы. Но эта ракета имела одно преимущество, определившее выбор, — она была оснащена первой советской всеракурсной тепловой ГСН, то есть могла поражать атакующий перехватчик «в лоб», что было не под силу обычной P-3С предназначенной только для атаки противника со стороны задней полусферы. Было очевидно, что вести маневренный наступательный воздушный бой бомбардировщик не сможет, но его шансы в случае встречи с истребителями противника все же повысились. Кроме ракет Р-55М, в оборонительном бою можно было использовать и пушку, прицеливание осуществлялось по ППВ. Несмотря на разнообразие арсенала, наличие управляемого оружия и невиданно большую массу нагрузки, основным вооружением самолета, как и многих его предшественников, оставалась одна тактическая ядерная бомба. По данным Министерства Обороны США, на тот период тактический ядерный потенциал СССР в несколько раз превосходил аналогичные запасы НАТО, и появление такого совершенного средства доставки, как Су-24, еще более усугубило этот дисбаланс на Европейском театре военных действий. Все серийные самолеты получили специальную окраску с высокоотражающим белым покрытием носовой части, передних кромок крыла и оперения и днища самолета, а, начиная с серийного самолета №1415311, Су-24 комплектовались шторками, защищающими экипаж от светового излучения ядерного взрыва. Кроме ядерного, было предусмотрено и химическое оружие массового поражения — в послевоенный период в СССР было создано несколько десятков типов авиационных химических бомб и кассет. Кроме вооружения, самолет нес и разведывательное оборудование, представленное довольно старым аэрофотоаппаратом АФА-39, чаще всего применявшимся для фотоконтроля результатов «работы» (для разведки он считался недостаточно мощным). АФА был смонтирован в нижней части фюзеляжа. Прицельное применение АФА производилось по данным визира «Чайка». Прицельно-навигационная система ПНС-24 включала в себя маловысотный контур МВК, который обеспечивал автоматическое выполнение полета по заданному маршруту на малой высоте с огибанием рельефа местности или полет в полуавтоматическом (директорном) режиме. Су-24 стал первым советским самолетом, специально спроектированным для действий на предельно малых высотах — это было заложено еще в исходном проекте С-6. Кроме того, в состав ПНС-24 «Пума-А» входили: малогабаритная инерциальная система МИС-П, моноимпульсный радиолокатор РПС «Рельеф»( использовался как дальномер в МВК и при прицеливании), доплеровский измеритель путевой скорости и угла сноса ДИСС-7, высотомер малых высот РВ-ЗМП и больших высот РВ-18А, устройство ввода-вывода УВВ «Бином-А». Управление ПНС-24 осуществляло цифровое вычислительное устройство ЦВУ-10-058М «Орбита-10». Это была специально спроектированная для Су-24 модификация ЭВМ семейства «Орбита», устанавливавшихся на многих советских самолетах того периода. Кроме того, на борту находились традиционные навигационные средства — автоматический радиокомпас АРК-10, позже АРК-15 и маркерный радиоприемник МРП-56П, самолётное оборудование радиотехнической системы ближней навигации РСБН-6С «Ромб-1К». На Су-24 была установлена система автоматического управления САУ-6. Она могла решать сложные навигационно-тактические задачи, но на момент начала поступления самолета в строевые части была еще очень «сырой». Ее испытания продолжались до 1976 года. К этому времени САУ удалось довести до уровня принятых в СССР стандартов. Такое богатство электроники, конечно, вызывало уважение. Но как всегда была и другая сторона — электроника часто отказывала и лишь разумный подход к архитектуре системы управления самолетом позволял избегать летных происшествий при сбоях в контурах САУ. Производство самолета постепенно набирало темп. В первой серии было 5 машин, в дальнейшем — по К), а затем и больше. Со временем количество самолетов в серии было доведено до 25-30, тогда как для других самолетов подобного тоннажа этот важный параметр был меньше и не всегда достигал хотя бы 10 штук в серии. Увеличение размеров серии благотворно сказалось на темпах выпуска и качестве. Первые серийные машины в 1973 году были поставлены в 4-й Центр боевой подготовки и переучивания летного состава в Липецке. Но большинство из первых 35 Су-24 так и не поступило в строевые части. Они были использованы для окончания Государственных испытаний (в них было задействовано в сумме 13 cepийных и 4 опытных машины) и как экспериментальные образцы для создания модификаций самолета. Первой строевой частью на новой технике стал 63-й Керченский Краснознаменный бап, 132-ой Севастопольской бад, 15-ой Краснознаменной ВА, базировавшийся в г. Черняховске, Калининградской обл. Ранее он был вооружен фронтовыми бомбардировщиками Як-28, на которые также первым в СССР перевооружился с самолётов Ил-28. Экипажи успешно освоили гораздо более сложный самолет, причем специалистам ИАС (инженерной авиационной службы), особенно группам прицельно-навигационного комплекса, пришлось даже труднее, чем летчикам. Положительным моментом оказалось наличие второго комплекта органов управления у штурмана, что позволило проводить переучивание массово на основном варианте самолета, так как «спарки» Су-24 не было. Серьезным фактором, тормозившим освоение Су-24, стала дурная слава аварийного самолета, успевшая распространиться в частях, получавших новую технику При этом часто даже неопасные отказы иногда воспринимались экипажами как фатальные. К счастью, обвального роста количества катастроф в период освоения Су-24 не произошло, однако конструкторам, командованию ВВС, а также личному составу пришлось изрядно понервничать. Восстановлению репутации машины в некоторой мере способствовали отличные качества катапультируемых кресел К-36 и то обстоятельство, что наш герой, как и большинство других конструкций фирмы Сухого, «щадил» экипаж при вынужденных посадках даже, когда сам разрушался. Частые отказы систем, которые сопутствуют началу биографии практически любого современного самолета, заставили подумать о мерах, повышающих безопасность эксплуатации. Одним из «узких» мест была большая разница между максимальной взлетной и предельно разрешенной посадочной массами — 39700 и 24000 кг. Для того чтобы обеспечить быстрый слив «лишнего» топлива, пришлось сделать довольно неэстетичную трубу, торчавшую из хвостовой части фюзеляжа более чем на метр. В дальнейшем ее заменили двумя патрубками гораздо меньших размеров со специальными насадками, увеличивавшими скорость истечения горючего независимо от положения самолета и перегрузки. Наиболее сложным оказалось обучение применению вооружения. Его пришлось проводить в несколько этапов, но даже после этого потребовалось ввести «специализацию» — обычно в полку выделялись одна-две эскадрильи ракетоносцев и одна — носителей ядерного оружия. Упор в боевой подготовке первых делался на тренировки с Х-28 (как мы уже говорили, обычно более простую ракету Х-23 умели пускать все экипажи). В полетах с Х-28 обычно пуск ракеты не производился (это изделие было довольно дорогим), а выполнялся «тактический пуск» — штурман включал станцию «Филин», обнаруживал РЛС и производил все необходимые операции в ручном режиме без самого пуска. Потом на земле изучались данные регистратора и делались выводы об ошибках в работе экипажа. Вторые же чаще всего отрабатывали бомбометание обычными свободнопадающими бомбами, основная нагрузка в работе «по специальности» ложилась на группу вооружения и штурманов, которые должны были изучать дополнительные маршруты. Хотя и у пилотов были свои «хитрости» — в частности, были разработаны боевые маневры захода на цель для сброса СБП с малых высот и безопасного ухода от цели, которые по понятным причинам мы комментировать не будем.  Су-24 в первую очередь направлялись в части западного направления, где их число быстро росло, тогда как его предшественники Су-7Б и Су-17 начинали свою службу на границе с Китаем. Летом 1979 года первые Су-24 появились за пределами СССР — в бомбардировочном авиаполку 218 бад 16-й Воздушной Армии Западной Группы Войск, размещенном на аэродроме Темплин в 60 километрах от Берлина. Вскоре все три полка 218-й БАД, размещенные в Темплине. Ютснбсргс и Бранде. были перевооружены на Су-24. Дивизия стала основной ударной силой 16-й ВА, находившейся в те годы на переднем крае противостояния с НАТО, и одним из самых мощных соединений ВВС СССР вообще. Несмотря на секретность, самолет уже в середине семидесятых стал известен на Западе и сразу же привлек внимание военных экспертов, усмотревших в нем значительную опасность. К концу 80-х годов Су-24 уже не представлял большой тайны для зарубежных специалистов и военных, какой он являлся в течение почти 15 лет с момента поступления в регулярную эксплуатацию. Напомним, что началась она в 1973—1974 годах сначала в учебных центрах, а затем и строевых частях. Службы иностранных разведок уделяли повышенное внимание этой машине, представлявшей по выражению автора одной из статей в журнале «Air International» «потенциально наибольшую угрозу» государствам западной Европы среди «всех боевых самолетов, находящихся на вооружении фронтовой авиации ВВС СССР». Первое официальное заявление о существовании в СССР нового ударного самолета было сделано председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США адмиралом Томасом Мурером в начале 1974 года. Первые публикации о Су-24 в зарубежной печати появились в 1976 году, однако они представляли собой в основном различные догадки и теоретические рассуждения о возможностях самолета, которому было присвоено кодовое обозначение НАТО «Fencer» (истинное название его еще не было известно), отталкивающиеся от информации о западных аналогах (F-111 и «Торнадо»). Ввиду того, что советские власти соблюдали повышенный режим секретности в отношении Су-24, никакая информация о машине, даже фотографии, до середины 80-х годов не попадала на страницы открытой печати. Первые качественные фотографии машины в западной прессе появились только в 1980—1981 годах. Поводом к этому послужило перебазирование в июле 1979 года полка фронтовых бомбардировщиков Су-24 на авиабазу Темплин к северу от Берлина, находившуюся в распоряжении Группы советских войск в Германии. К этому времени относится всплеск информации о машине практически во всех серьезных зарубежных авиационных журналах, в 1981 году на страницах прессы впервые появилось и настоящее название самолета — Су-24. (Характерно, что вплоть до самого последнего времени даже такие солидные и авторитетные издания, как «Jane's All the World's Aircraft», не отказывались и от вымышленного названия «Су-19» — как и в случае с легендарным «Бэкфайером» Ту-22М, которого и поныне ряд именитых, но явно консервативных журналов продолжает по стереотипу именовать «Ту-26»). Известные западные специалисты отмечали высокие боевые возможности самолета и предостерегали о той «угрозе», которая нависла над западными странами. Вот цитата из статьи английского журнала «Air International» за 1981 год: Су-24 «обладает превосходными характеристиками по показателю „боевая нагрузка/радиус действия“, способен осуществлять вторжение в режиме следования рельефу местности и наносить удары, имея характеристики со значительным преимуществом перед любым из других военных самолетов фронтовой авиации». На сопровождавших статьи картах Европы были отмечены предполагавшиеся направления удара частей фронтовой бомбардировочной авиации, вооруженных самолетами Су-24. Отмечалось, что «тактический радиус позволяет самолету достигать большей части территории ФРГ и Нидерландов (с авиабазы Темплин в ГДР при маловысотном профиле полета), большей части территории Скандинавского полуострова, всей территории Великобритании, 2/3 территории Франции и северной Италии (с авиабазы Черняховск в Прибалтике при переменном профиле полета), всей территории Италии, Греции, Турции, большей части территории восточного Средиземноморья (с авиабазы Городок на Украине)». Особую тревогу вызывала большая дальность самолета, о которой свидетельствовали огромные ПТБ-3000. По размерам они уступали лишь подвесным бакам самолета МиГ-25РБ, но тот нес только один такой бак, а Су-24 поднимал два ПТБ-3000 под крылом и еще один ПТБ-2000 на центральном узле. По оценкам экспертов НАТО, в радиусе действия постоянно растущей группировки Су-24 оказывалась почти вся Западная Европа. Правда, следует признать, что эти оценки оказались несколько завышенными. Например, боевой радиус действия самолета при полете на высоте 200 м с двумя ПТБ-300 и парой бомб ФАБ-500М-62 составлял 775 км, а с шестью ФАБ-500М-62 — уже только 600 км. Правда, в тесной «колыбели западной цивилизации» и это было немало. Обстановка на Дальнем Востоке также не позволяла расслабляться — угроза исходила и от Китая, и из очага затянувшейся войны во Вьетнаме. Впрочем, несмотря на активную помощь ДРВ, СССР четко очертил пределы своего участия в конфликте, и основным вероятным противником был Китай, располагавший многочисленной, дисциплинированной и приспособленной к тяжелым походным условиям армией. У Китая тогда не было ничего, что можно было бы противопоставить советскому Су-24, но считалось, что многочисленные, хотя и устаревшие штурмовики J-5 (МиГ-17) и бомбардировщики Н-5 (Ил-28) представляют определенную угрозу для аэродромов приграничных округов. Поэтому каждая авиационная часть имела как минимум одну запасную «точку». В европейской части СССР была построена сеть бетонированных запасных ВПП, за Уралом же по-прежнему многие площадки оставались грунтовыми, а о проблеме уборки снега со взлетных полос нечего и напоминать. Первые серийные Су-24 комплектовались лыжами, которые должны были ставиться вместо пневматиков основных стоек шасси, а также специальными буксировочными тележками. Это были достаточно сложные приспособления, спроектированные и изготовленные с учетом суровых условий эксплуатации (для их отработки в ЛИИ была создана специальная летающая лаборатория на базе самолета Ил-28, а в ОКБ «Кулон» доработали Су-7). Однако все старания конструкторов пропали даром — лыжи практически никогда не использовались и вскоре их поставки прекратили. Более удачной оказалась судьба другого технического решения, призванного сделать полеты с малоподготовленных площадок более безопасными. Речь идет о системе струйной защиты воздухозаборника. От компрессора двигателя отбирался воздух, который выдувался через специальные закрываемые щели в нижних панелях фюзеляжа. Мощная воздушная завеса не давала камешкам и прочему мусору попадать в двигатель на взлете.  Вскоре Су-24 стали неотъемлемой и часто важнейшей частью ВВС всех Военных Округов, расположенных на территории СССР, а также упоминавшихся уже Западной и Северной Группах Войск расположенных за его пределами. Это стало возможным благодаря значительному темпу выпуска самолетов. На западе в каждом округе обычно имелось не менее дивизии Су-24, а, например, в Туркестанском Военном Округе был только один полк -это направление в середине семидесятых стало второстепенным. В боевой учебе упор делался на групповые действия силами звена и эскадрильи, реже — полка. Считалось, что Су-24 — достаточно мощное оружие и дивизии самолетов этого тина достаточно для того, чтобы организовать наступление силами фронта на узком участке при условии поддержки истребителей-бомбардировщиков. Последние будут «работать» непосредственно по линии фронта, а Су-24 «изолируют» район боевых действий, лишая противника снабжения и подкреплений, а также разгромят его ПВО и авиацию на базах и аэродромах. Экипажи, помимо своей специализации (носители «спецбоеприпасов», противорадиолокационных УР Х-28 и тактических Х-23М), отрабатывали штурмовые атаки с пусками НУРС и стрельбой из пушек, но постепенно акценты смещались в сторону peшения и чисто бомбардировочных задач. В конечном итоге за 13 лет Новосибирское авиационно-промышленное объединение им. Чкалова построило более 500 машин этого типа в первой модификации, в целом обеспечив потребность в них ВВС. А что же имел вероятный противник? Тактическое авиационное командование ВВС США получаю 137 тактических боевых самолетов F-111 в четырех модификациях: A, D, Е и F, причем все они были выпущены за очень короткий срок — всего за два года. По принятым в те годы правилам игры Америку следовало догнать и перегнать, и на это не жалели сил и средств. Ценой титанических усилий парк Су-24 постоянно рос не только количественно, но и качественно, хотя не всегда даже крупные изменения отражались на внешнем виде самолета. Самолеты 3-й серии выделялись новыми антеннами для применявшихся и раньше радиокомпасов АРК-10. В последствии эта же антенна использовалась совместно и с новыми АРК-15, которые остались на всех остальных модификациях самолета. В связи с требованием увеличить скорость полета на предельно малой высоте было решено форсировать работы по оснащению серийных Су-24 двигателями АЛ-21Ф-3, суммарная тяга которых на режиме «полный форсаж» увеличилась на 4600 кгс за счет роста расхода топлива. Несмотря па технологические проблемы, начиная с самолета №0415304 в связи с установкой АЛ-21Ф-3, отличавшихся увеличенным диаметром входной ступени компрессора и большим расходом воздуха, все же было увеличено сечение воздухозаборника и установлены створки подпитки. С машины №0815311 число пилонов для вооружения возросло с шести до восьми, а в дальнейшем стало возможным применение новых многозамковых балочных держателей МБДЗ-У6 для бомб калибра до 250 кг моделей 54-го и 62-го годов. Такие держатели испытывались еще на Т6-2И, но внедрение их несколько затянулось. Теперь реализуемая масса боевой нагрузки возросла с 6 до 7 тонн. Параллельно увеличился объем 1-го бака и закабинный грот приобрел спрямленные очертания, ставшие характерными для всех последующих вариантов «двадцать четверки». Кроме того, на этом самолете система регистрации параметров полета САРПП-12 была заменена на новую типа «Тестер-У3». Начиная с 11-го самолета 9-й серии катапультируемые кресла К-36Д уступили место новейшим К-36ДМ класса «0-0». С их помощью можно было спастись из самолета во всем диапазоне возможных скоростей и высот (впрочем, был случай успешного, хотя и непроизвольного, катапультирования при нулевой скорости и на кресле К-36Д, что и положило начало новому этапу их совершенствования). На 11-й серии самолета были внесены изменения в конструкцию закрылков, предкрылков и интерцепторов. В дальнейшем планировалось на 15-й серии сделать в поворотных консолях баки-отсеки по 500 литров, но это реализовано не было, хотя увеличить за счет этого запас топлива было бы заманчиво. Хотя самолет с заводским номером 1515328 не получил никакого особого индекса, но выделялся даже внешне. Начиная с этого экземпляра была введена обуженная хвостовая часть фюзеляжа, а в основании киля был сделан воздухозаборник охлаждения электрогенераторов. Фюзеляж приобрел скругленные грани (до того он имел чисто прямоугольное сечение, навеянное компоновками самолетов А-5 «Виджелент» и TSR2, за что Су-24 первых серий в войсках называли «чемоданом» или «сундуком». Это позволило уменьшить аэродинамическое сопротивление самолета. Киль был увеличен по высоте на 272 мм, а в основании его появился контейнер тормозной парашютной системы ПТК-6М, сделанной по типу Су-7БКЛ (С-26). Кроме того, на этой серии была изменена конструкция цельно-поворотного горизонтального оперения и установлена новая связная КВрадиостанция Р-864Г вместо применявшихся ранее Р-846. В ходе эксплуатации самолета требование достижения максимального числа Маха, равного 2,5 (фактически на испытаниях получено лишь 2,16 на большой высоте) было снято. Теперь было необходимо получить лишь скорость, соответствовавшую числу М=1,35, но было оговорено достижение ее в полете на малой высоте. Это позволило убрать регулируемые клинья воздухозаборника, облегчив его. Впервые такая доработка была сделана на самолете №2115326. В дальнейшем все машины выпускались в таком виде, а со старых были сняты механизмы управления клиньями ВЗ. Начиная с экземпляра №2215301 в передней кромке киля стали устанавливать антенну радиотехнической системы дальней навигации РСДН-10 «Скип-2». Для этого киль пришлось сделать более широким за счет носка (антенна была достаточно длинномерной), из-за чего он приобрел характерный уступ по передней кромке. Позже РСДН-10 установили и на ранее выпущенных строевых Су-24. Далее на изделиях 21-й и 22-й серий постепенно заменили старую систему предупреждения об облучении РЛС СПО-10 «Сирена» новой СПО-15 «Береза», аппаратуру «свой-чужой» СРО-2М «Кремний» — на аппаратуру «Пароль», унифицированную с аппаратурой всех других родов ВС СССР. Кроме того, изменениям подверглось общее оборудование самолета и незначительно его конструкция. На 26-й серии изменены законцовки крыла и его аэродинамическая крутка, что повлекло за собой значительное изменение сборочной оснастки. Обновилось радиоэлектронное и общее оборудование самолета, в его системах появились новые электроприводы с более высокими характеристиками. Выпуск самолета Су-24 был закончен с поставкой в 1983 году последнего 26-го самолета серии 27, когда в Новосибирске уже шла полным ходом сборка новых Су-24М. Всего Заказчику было сдано более 500 самолетов Су-24. Американский «прототип» Су-24 F-111 активно воевал во Вьетнаме. Его дебют оказался неожиданно неудачным — «абсолютно несбиваемые» бомбардировщики понесли потери от устаревших зенитных ракет ЗРК С-75 уже в первых вылетах. Но в целом по итогам конфликта F-111 был назван наиболее эффективным из всех участвовавших самолетов ВВС США. Впрочем, эта оценка, возможно, была несколько завышенной — ведь F-111 был одновременно и самым новым и самым дорогим самолетом американских ВВС в той войне, а условия в небе Индокитая были более подходящими для дозвуковых штурмовиков А-4 «Скайхок», А-7 «Корсар» и т.п. Прошел через «настоящую» войну и Су-24. Но и здесь условия применения оказались «нерасчетными». Весной 1984 года наш герой получил боевое крещение в Афганистане. «Чистые» Су-24 из 149-го Гвардейского Краснознаменного и Су-24М из 149-го бомбардировочных авиаполков приняли участие в апрельском ударе по «логову» Панжшерского Льва Ахмад-Шаха Масуда. Закономерным итогом оказалась довольно низкая эффективность действий самолета по скрывавшимся в горах и кишлаках бандформированиям, самым тяжелым вооружением которых были крупнокалиберные пулеметы и «безоткатки», притороченные к седлам ишаков. Сказалось и то, что прицельный комплекс машины был задуман для действий против насыщенных техникой (сиречь легко распознаваемыми радиоконтрастными целями) позиций натовских войск на равнинной местности. Плохо себя зарекомендовал себя и электронно-оптический визир «Чайка» — часто на зелено-белом экране индикатора было трудно что-либо разобрать. РЭО самолета регулярно давало отказы, особенно в первые дни на новом месте. Дчя участия в операции оба полка были внезапно «выдернуты» с мест базирования и не имели времени для какой-либо дополнительной подготовки к кампании.  Но все это не нанесло репутации самолета ощутимого вреда. Афганская операция 1984-го года подтвердила очевидные преимущества суховского бомбардировщика — возможность работы по удаленным целям с тыловых баз и намного более высокую по сравнению с другими самолетами всепогодность. Ну и, конечно, трудно было не оценить тот факт, что на афганском театре боевых действий Су-24 оказался единственной машиной фронтовой бомбардировочной авиации, способной нести особо мощные «фугаски» калибра 1500 кг. Кроме него, такие «гостинцы» могли поднимать лишь «дальники» да дряхлые Ил-28 ВВС ДРА, но последним не суждено было особо отличиться. «Чистые» Су-24 еще раз вступили в бой последней военной зимой 1988—1989 годов, прикрывая выход 40-й армии из Афганистана. Афганская война еще более усугубила противостояние с Западом, которое пожирало все новые и новые ресурсы. С поступлением модифицированных самолетов Су-24М часть бомбардировочных полков, уже освоивших первый вариант самолета, была перевооружена на них. Но «старые» версии «двадцать четверки» остались в строю, причем даже на важнейших направлениях — списывать дорогостоящие машины было слишком накладно. Самолеты из перевооружаемых на «эмки» полков были переданы в части истребителей-бомбардировщиков, которые превратились в бомбардировочные. Например, 3-й АПИБ Северной Группы войск в Польше, вооруженный МиГ-27, в 1983 г. получил 20 Су-24 выпуска 74-75 годов и был переименован в 3-й БАП. Местом его базирования до момента вывода в СССР был аэродром Кшива в Польше. Эти полки в свою очередь передавали довольно современные МиГ-27 и Су-17М в части, вооруженные стареющими и списывавшимися МиГ-21 и Су-7. Парк ВВС стремительно обновлялся. Боеготовность всей авиационной группировки, непосредственно противостоявшей авиации НАТО па Западном направлении, во многом зависела от состояния парка Су-24. За этим следили особо и не стеснялись гонять «курьерские» Ил-76 и Ан-22 за новыми двигателями и необходимыми запчастями в Союз. Хотя часто командиры полков обходились и своими «резервами». Интересной особенностью самолета Су-24 стала высокая степень взаимозаменяемости узлов и даже крупных агрегатов. Многие ответственные элементы конструкции можно было в случае необходимости (например, при срочном ремонте в боевых условиях) переставить с одной машины на другую, причем они могли подчас не принадлежать одной серии. А если ремонт проходил в условиях специализированного предприятия, то список взаимозаменяемых узлов еще более расширялся. Такая взаимозаменяемость была достигнута за счет применения прогрессивных методов сборки и увязки оснастки — стапелей, штампов, программ для станков ЧПУ, эталонов поверхностей и т.п. Отработка этих методов была начата в Новосибирске в сотрудничестве с Научным институтом авиационной технологии (НИАТ) еще во время освоения производства самолетаСу-15. Правда, применение таких технологических приемов увеличивало стоимость единичного изделия и было выгодно лишь при крупных размерах серии и строгом соблюдении порядка внесения необходимых изменений. Как мы уже говорили, в ходе проектирования большое внимание было уделено боевой живучести бомбардировщика. В результате при получении тяжелых повреждений самолет мог держаться в воздухе. Он не разрушался при появлении крупных (до сантиметра, а в некоторых случаях и более) трещин в поясах лонжеронов крыла и силовых шпангоутов, выдерживал пробоины в силовых панелях диаметром до 50 мм и т.п. ? для самолета типа «истребителя» (по конструктивно-технологическому признаку, а не по назначению) это было немалым достижением. Живучесть самолета и неприхотливость бортового оборудования оказалась такова, что была возможна дальнейшая эксплуатация машины без части крышек люков, несиловых панелей и уплотнительных устройств. При этом давление, создаваемое скоростным напором в отсеках, иногда достигало огромных величин. Такое внимание вопросу живучести было уделено, пожалуй, впервые со времен Ил-2. Здесь «партийное задание» делать именно штурмовик обернулось несомненными преимуществами самолета. Освоение Су-24 ознаменовало новый этан развития советской фронтовой авиации еще по одной причине. Качественный скачек произошел прежде всего в тактике применения этого мощнейшего средства огневого воздействия — стал возможен быстрый и скрытый маневр силами на огромных пространствах с использованием предельно малых высот и неподготовленных полевых аэродромов. Возросла и ударная мощь самолета, который по величине бомбового и ракетного залпа в 2-4 раза превосходил не только старые Ил-28, Су-7 и Як-28, но и новые Су-17М и МиГ-27. Тем не менее по-прежнему остро стоял вопрос применения ранее запланированной номенклатуры высокоточных управляемых боеприпасов. Самолеты Су-24 первой модификации, остававшиеся встрою, на рубеже восьмидесятых годов были доработаны для применения новых противорадиолокационных ракет Х-58, для чего была предусмотрена подвеска станции целеуказания «Фантасмагория». При этом они сохраняли возможность и пуска Х-28, которые теперь крепились не на старые спецдержатели ПУ-0-28, а на унифицированные авиационные катапультные устройства АКУ-58, разработанные для подвески Х-58 и снабженные переходниками. Устаревшую и недостаточно мощную радиоуправляемую ракету X-23М сменила новая Х-25МР, наведение которой производилось по тому же алгоритму с использованием аппаратуры «Дельта» и «Таран». Она имела примерно такую же дальность пуска, но получила более мощную боевую часть (140 кг против 111) и могла применяться с предельно малых высот — до пятидесяти метров. Боевая эффективность Су-24 выроста и с поступлением авиабомб нового поколения, рассчитанных на применение с бреющего полета, а также боеприпасов объемного взрыва, обладающих огромной поражающей силой. Таким образом, за счет нового оружия и размещаемого в контейнере РЭО «Фантасмагория» удалось решить задачу сохранения боевой эффективности такого дорогостоящего самолета, как Су-24 и «подтянуть» боевые качества наиболее массовой первой модификации самолета. Но для того, чтобы сохранить ударные возможности ВВС на требуемом уровне, самолет нуждался в капитальной модернизации. Традиционной чертой ОКБ имени Сухого в семидесятые годы стало умение «выжимать» из удачных конструкций максимум путем создания множества модификаций при сохранении высокой степени унификации вариантов и базовой модели. При этом преследовалась цель либо поддерживать боевую эффективность базового варианта машины путем последовательного ее оснащения новым оборудованием, вооружением и т.п., или же создавать гамму модификаций самолетов с принципиально новыми функциями путем минимальных затрат. Расскажем сначала о первом направлении совершенствования Су-24. Помимо выше перечисленных, существовало еще три проекта ударных модификаций самолета Су-24. Первый из них был выполнен еще в начале семидесятых. Т-6К (Су-24К) предназначался для оснащения тяжелого крейсера с авиационным вооружением проекта 1153. Масса самолета была увеличена за счет усиления конструкции (прежде всего шасси и фюзеляжа), более мощной механизации, расширения набора РЭО и АСП. При этом она на 10 тонн превысила допустимую для старта с катапульты авианосца, и от включения Су-24 в состав авиагруппы кораблей этого проекта отказались. А вскоре и сам грандиозный проект 1153 уступил место более скромному, в котором ограничения на массы и скорости размещаемых самолетов были еще более жесткими. В результате построенный после многих переделок и изменений ТАКР «Адмирал Кузнецов» пока не имеет ударных самолетов, способных нести современное управляемое противокорабельное оружие (представлявшаяся на нескольких выставках комбинация Су-27К — ПКР Х-41 пока не вышла из экспериментальной стадии, а ударный Су-27К-2 только начинает свой путь в строй). Как мы уже неоднократно подчеркивали, с момента начала испытаний и по сей день военное руководство уделяло Су-24 первостепенное внимание, и тем не менее это не уберегло его биографию от крутых и не всегда оправданных поворотов. Так, в семидесятых годах в кабинетах МО и Военно-промышленной комиссии ЦК КПСС вновь поселилась идея «войны роботов». Кто знает, может быть, навеяна она была в меру успешным применением беспилотных и дистанционно пилотируемых летательных аппаратов во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, и руководство сочло, что раз «беспилоткам» по плечу увидеть цель, то ничего не стоит ее же и поразить, так сказать, «не отходя от кассы».  Как бы то ни было, ОКБ «Кулон» получило задание на проектирование дальнего ДПЛА «Коршун», способного нести ударное вооружение массой 500 кг. Но управлять маловысотным аппаратом на требуемой дальности с наземного КП не представлялось возможным. Для этого решили приспособить Су-24, на котором разметит радиолинию, принимающую телевизионное изображение, снимаемое с прицельно-навигационого визира, установленного на ДПЛА и передающую команды управления на его борт. Такой самолет, названный ПУН-24 (пунктуправления наведением), начали проектировать, но, вероятно, работы закончены не были в связи с отказом от темы вообще. Наличие самолета с живым экипажем в районе цели лишало смыла саму идею «безлюдной войны». О. Самойлович в своих воспоминаниях называет эпопею с «Коршуном» и ПУН-24 «смутным временем». Тем не менее сейчас эти идеи снова живы. Правда, управление ударным ДПЛЛ уже осуществляется с наземного КП, а также через беспилотный аппарат — разведчик-ретранслятор. |

|

|

|

|

#15 |

|

|

Су-24 — фронтовой бомбардировщик