|

|

#1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

М-4 М-4

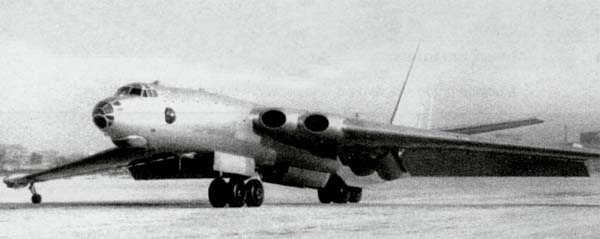

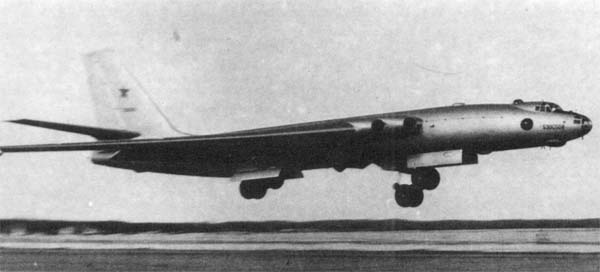

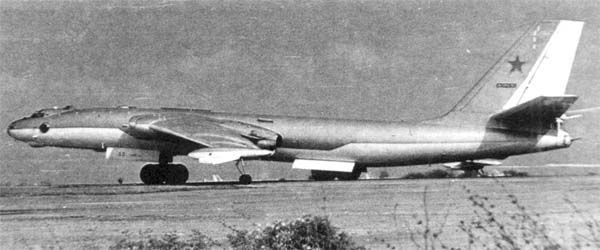

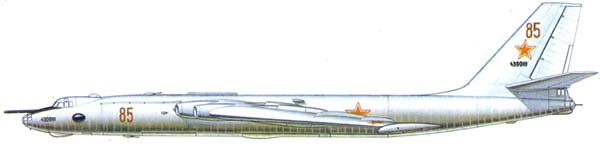

Начало ядерного противостояния двух сверхдержав складывалось явно не в пользу Страны Советов. Создав через четыре года после американцев собственную атомную бомбу, СССР не только проигрывал в размерах ядерного арсенала, но и не мог доставить "оружие возмездия" на территорию США. Требовалось срочно построить флот стратегических бомбардировщиков, способных решить эту задачу. Само слово "стратегический" у нас обычно не использовалось (применялся термин "дальний бомбардировщик"), но новые задачи действительно были стратегическими. То есть ограниченное число таких самолетов могло решить исход войны путем уничтожения структур государственного и военного управления, больших групп войск, нанесения промышленности и населению противника такого ущерба, который сделал бы дальнейшее продолжение военных действий невозможным. Оружием для такого удара являлась атомная бомба, и основным пунктом Технического задания (ТЗ) была доставка ее до основных целей на территории вероятного противника. Масса нормальной боевой нагрузки определялась в 5000 кг, именно столько весил первый советский спецбоеприпас РДС-1, а дальность полета -12000 км. Основу ПВО тех лет составляли истребители. Исходя из их характеристик, новый самолет должен был иметь скорость полета 900-950 км/ч на высоте 12-13 км, что позволяло ему уйти от преследования. Конечно, исключить возможность перехвата в принципе было нельзя, и еще одним пунктом ТЗ стало наличие у бомбардировщика мощного оборонительного вооружения, а также возможность использования самолета ночью и в любую погоду с прицельным бомбометанием выше кромки облаков. Для него планировалось построить новые аэродромы с бетонными ВПП длиной 3000-5000 м и шириной 50-100 м. Новое задание решили поручить А.Н.Туполеву. Сталин вызвал его, однако тот отказался, утверждая, что на данном этапе выполнить все требования ТЗ невозможно: турбореактивные двигатели из-за слишком большого расхода топлива не позволяли достичь требуемой дальности, а турбовинтовые не обеспечивали заданной скорости и высоты полета. Туполев был глубоко убежден в своей правоте и в итоге получил задание на создание межконтинентального бомбардировщика с ТВД (будущего Ту-95), ведь для того, чтобы достичь Америки, требовалось прежде всего обеспечить большую дальность полета. Однако был конструктор, готовый взяться за создание реактивного супербомбардировщика. Владимир Михайлович Мясищев, ученик Туполева, возглавлял в годы войны ОКБ-482 и по совместительству серийный конструкторский отдел казанского авиазавода ╧22. Но после Победы его КБ, так и не запустившее в серию ни одного собственного самолета, было закрыто, а сам Мясищев направлен на преподавательскую работу в МАИ. На новом месте у него произошел конфликт с местной парторганизацией, но вместо ожидаемых очередных репрессий против "врага народа" (Мясищев в свое время был осужден и все еще не реабилитирован), он получил предложение возглавить новое ОКБ, которому и предстояло спроектировать межконтинентальный реактивный бомбардировщик. Во время работы в МАИ Мясищев провел исследования, в ходе которых моделировалась ситуация, когда маршрут бомбардировщика проходил в 200-300 км от аэродрома ПВО (как это обычно было в годы второй мировой войны в Европе), на котором базировались реактивные перехватчики Р-80. При этом были определены параметры реактивного бомбардировщика, которые давали шанс преодолеть заслон ПВО. Оформив результаты исследований, Мясищев подал техническое предложение в Министерство авиационной промышленности. Постановление правительства ╧949-469 о проектировании и строительстве нового самолета было подписано 24 марта 1951 г., в качестве производственной базы выделялся московский завод ╧23, определялись сроки и финансирование, намечалась кооперация с другими предприятиями. Новое ОКБ комплектовалось кадрами, обеспечивалось содействие со стороны центральных организаций МАП и других ведомств. Эти ресурсы, естественно, не брались из воздуха, а перераспределялись, т.е. отбирались у руководителей других коллективов. Так, конструкторы, прочнисты и аэродинамики переводились от Яковлева, Челомея и других КБ вместе со столами и чертежными принадлежностями. "Отдавать свое" без сопротивления хотели не многие, но тогда в дело вступали всесильные кураторы нового проекта: Председатель Совета Министров Маленков, его первый заместитель и Министр обороны Булганин, а также Председатель специального Комитета по атомной энергии Берия. Полномочия этих людей были поистине безграничными, а связь с ними - прямой. Например, на проходной завода висел спецтелефон, и каждый мог позвонить в приемную Берии и сообщить о выявленных случаях "саботажа и вредительства". Так что формирование нового ОКБ шло быстро, и оно получило крепкие кадры. Многие ведущие специалисты уже работали с Мясищевым раньше, среди них первый заместитель главного конструктора и начальник КБ проектов (бригады общих видов) Л.Л.Селяков, Я.Б.Нодельман и Г.Г.Матвеев (бригада крыла), К.И.Попов (фюзеляж), Г.И.Архангельский (шасси) и др. Новому КБ досталась приличная производственная база. Завод ╧23 вошел в авиапромышленность СССР в декабре 1922 г. как концессия фирмы "Юнкерс" и стал пионером отечественного цельнометаллического самолетостроения. В 1948 г. на предприятии начали строить тяжелые поршневые бомбардировщики Ту-4, а затем заложили головную серию реактивных Ту-14. Завод был укомплектован опытными кадрами и неплохо оснащен, в т.ч. получил большую партию оборудования, вывезенного из Германии. Создаваемый самолет получил заводское обозначение "изделие М" (тема ╧25, в переписке также встречалось обозначение "СДБ" - скоростной дальний бомбардировщик). Время на эскизное проектирование было отпущено минимальное, что не позволяло заниматься длительной проработкой альтернативных вариантов компоновки, а задачу предстояло решить чрезвычайно сложную. Следует признать, что сразу справиться с ней Мясищеву (впрочем, как и Туполеву, и фирме "Боинг", которая как раз в то время занималась В-52) не удалось. И все же при создании первого варианта машины был сделан целый ряд принципиальных шагов, весьма смелых и неординарных, без которых этот проект вообще бы не состоялся. Попробуем проанализировать важнейшие. Просмотрев различные варианты силовой установки, Мясищев пришел к выводу, что единственно приемлемыми являются двигатели АМ-03 конструкции Микулина тягой по 8700 кгс. Они были большими и тяжелыми, со значительным расходом топлива, однако обеспечивали тягу, достаточную для использования лишь четырех мотоустановок, и избавляли от перехода к чрезмерно сложной многомоторной компоновке по типу В-36 или В-52. Но и этих двигателей поначалу казалось мало, поэтому для самолета стали проектировать стартовые ракетные ускорители и даже гигантское рельсовое катапультное устройство, оставшиеся невостребованными. Теперь об аэродинамике. Наиболее перспективным тогда считалось использование крыла стреловидностью 35╟. Магическая цифра "35", встречавшаяся на большинстве машин того периода, имела довольно банальное объяснение - она была выведена в процессе кропотливой отработки самолетов МиГ-15 и Ту-16. Для этого пришлось затратить большое количество "трубочасов" во время экспериментов в аэродинамических трубах ЦАГИ, что стало очень дорогим удовольствием. Но расчеты показали: сопротивление такого крыла слишком велико и не позволяет получить заданную скорость. Тогда Мясищев принял весьма нелегкое решение: увеличить стреловидность, рискуя проиграть во взлетно-посадочных качествах. Для уменьшения массы конструкции предпочтительной считалась силовая установка с двигателями на крыле, удаленными от фюзеляжа так, чтобы их вес, действуя против подъемной силы, "разгружал" крыло, которое можно сделать легче. Но тогда мотогондолы увеличили бы лобовое сопротивление, а возросшая площадь омываемой поверхности вызывала рост сопротивления трения. Учитывая это, на новом самолете двигатели вписали в толстые "корни" крыла, и они почти не выступали за обвод. Мало того, реактивные струи ускоряли течение потока за крылом вблизи фюзеляжа и играли роль зализов, улучшая обтекание самолета в этом сложном месте. Стреловидное крыло имеет плохие срывные характеристики. С этой проблемой можно бороться различными методами, в том числе устанавливая аэродинамические гребни, применяя на крыле разные профили. Крыло самолета "М", кроме этих решений, получило значительную геометрическую крутку. Его концевые зоны имели гораздо меньший угол установки, чем корневые, и при выходе на большие углы атаки продолжали "нести", когда у корня уже начинался срыв. В результате самолет должен был переходить на меньший угол, а также не терять управляемости по крену, т.к. элероны продолжали нормально работать. В середине 1940-х гг. в США впервые в мировой практике на тяжелом самолете В-47 была применена безопасно деформируемая конструкция крыла. Оно стало гораздо более легким, сохранив при этом прочность. Удачный опыт получил применение и на межконтинентальном В-52. Из зарубежных авиационных журналов это было известно, и, несмотря на острую критику со стороны некоторых видных специалистов ЦАГИ и ВИАМ, Мясищев пошел по тому же пути. Расчеты показали, что в полете концы крыла будут колебаться с амплитудой до 2 м, а позже, на статических испытаниях, их отклонили от нейтрали на целых 5 м! В конструкции самолета впервые на тяжелом бомбардировщике был применен ряд новых материалов, и прежде всего, высокопрочные алюминиевые сплавы В-65 и В-95. Они при том же удельном весе, что и Д16Т, имели повышенную прочность, но большую жесткость и, как следствие, худшие усталостные характеристики. За типовой полет продолжительностью 15 часов самолет мог накопить более 2500 циклов нагружения ("махов" крыла). На некоторых самолетах, созданных с применением этих сплавов, усталостное разрушение узлов стало причиной тяжелейших катастроф, Мясищеву же удалось сделать машину с достаточным ресурсом, что было в дальнейшем подтверждено практикой. Весьма сложной проблемой оказалось создание шасси самолета "М". После проработки нескольких вариантов выбор был сделан в пользу малоизученной в то время велосипедной схемы с двумя основными опорами, оснащенными четырехколесными тележками. Для обеспечения устойчивости при движении по аэродрому использовались небольшие поддерживающие опоры на законцовках крыла. Главной причиной такого решения стали компоновочные соображения, а также существенный выигрыш в весе по сравнению с традиционным терхопорным шасси. Ранее в СССР такая схема использовалась на опытном истребителе Алексеева И-211, который успешно летал, но испытания показали, что самолету трудно поднять нос во время взлета. Можно было сразу задать взлетный угол, применив стойки разной высоты, но при этом увеличивалась длина разбега из-за роста сопротивления. Выход нашли в оригинальном решении. Самолет начинал разбег со стояночным углом, при нарастании скорости подъемная сила крыла постепенно компенсировала вес, давление в специальном гидроцилиндре носовой опоры выжимало шток, который поворачивал тележку так, что земли касалась только задняя пара колес (так называемый механизм "вздыбливания"). Нос самолета приподнимался, создавался взлетный угол, и машина отрывалась от полосы практически без вмешательства летчика. Соблюдая строжайшую экономию веса, конструкторы не поскупились на мощное вооружение. Номенклатура наступательного, кроме ядерных боеприпасов, включала обычные бомбы калибром от 500 до 9000 кг, морские мины, торпеды и управляемые бомбы УАБ-2000Ф. Максимальная бомбовая нагрузка составила 24 т, что в 2 раза превышало возможности Ту-95. Оборонительное вооружение, состоявшее из трех двуствольных дистанционно управляемых пушечных установок, имело сферический обстрел, в то время как у Ту-95 была мертвая зона в нижней части передней полусферы. Следует отметить, что американцы оснастили В-52 вообще одной кормовой пулеметной установкой, т.к. считали, что вероятность успешной атаки скоростного бомбардировщика в переднюю полусферу близка к нулю. На расчетных скоростях нагрузки на органы управления "эмки" уже превышали физические возможности человека. В те времена не было единого мнения по поводу методов решения этой проблемы. Туполев видел выход в улучшении традиционной механической системы управления путем снижения сопротивления трения и оптимизации кинематических параметров. В результате получилась относительно легкая, простая, дешевая и надежная система, которая нашла применение на Ту-16. Ноу него максимальные скорости, а значит и нагрузки на рулевые поверхности были меньше, чем у реактивного бомбардировщика Мясищева, для которого следовало создать систему другого типа. В Германии в годы войны была разработана система управления, включавшая гидромоторы, которую применили на построенном немецкими специалистами в СССР самолете "150". Мясищев тщательно изучил ее, но счел слишком сложной, недостаточно надежной и трудной в доводке. Оставалось сделать выбор в пользу гидравлического бустера. При его использовании летчик управлял золотниками бустера посредством легких тяг, а нагрузки на штурвале и педалях имитировались пружинными механизмами. Для бомбардировщика "М" были предусмотрены катапультные кресла всех членов экипажа. В то время проектирование таких кресел возлагалось на разработчика самолета, создало свое кресло и ОКБ-23. Все члены экипажа катапультировались вниз. В ходе создания самолета были построены полноразмерные макеты передней и кормовой кабин, бомбардировщика в целом, а также множество стендов, в т.ч. гидросистемы и шасси, силовой установки, системы управления. Для отработки самых сложных решений использовались летающие лаборатории, в которые переоборудовали три Ту-4: Ту-4ШР - для испытаний шасси, Ту-4ДР - для испытаний двигателя АМ-03, Ту-4УР - для системы управления и катапультных кресел. Отработка агрегатов силовой установки, а также элементов вооружения, в т.ч. бомбардировочных радиолокационного и оптического прицелов, средств навигации и связи, проводилась на нескольких самолетах-лабораториях в специализированных организациях. В ЦАГИ шли прочностные испытания отдельных панелей и агрегатов самолета, а также статэкземпляра машины (заводской ╧4100002). Первый опытный самолет "М" (зав. ╧4300001) был заложен 15 мая 1952 г. и при работе в три смены закончен уже осенью. В Филях полоса заводского аэродрома была небольшой, поэтому его разобрали на агрегаты, перевезли на аэродром ЛИИ в Жуковском, где снова собрали. На машине не были установлены тормозной парашют, большая часть вооружения, отсутствовал механизм "вздыбливания". После цикла наземных испытаний самолет подготовили к первому полету, который состоялся 20 января 1953 г. Опытным бомбардировщиком управлял экипаж летчика-испытателя Ф.Ф.Опадчего (второй пилот А.Н.Грацианский, штурман А.И.Помазунов, радист И.И.Рыхлов, бортинженер Г.А.Нефедов, ведущие инженеры И.Н.Квитко и А.И.Никонов). Конкурировавшая с самолетом "М" туполевская машина "95-1" к тому времени уже проходила свой путь испытаний, поднявшись в воздух 12 ноября 1952 г. В рамках первого этапа заводских испытаний "эмка" выполнила 28 полетов, а после доработок, в ходе которых, в частности, установили механизм "вздыбливания", еще 18. Испытания шли довольно напряженно. Выявились серьезные проблемы с прочностью ряда агрегатов, гидросистемой и бустерами, наблюдалось шимми передней опоры шасси. Несколько раз в воздухе возникали очень опасные ситуации. Например, однажды частично разрушился руль высоты, но Опадчий, проявив высочайшее мастерство, успешно посадил опытный самолет. Однако самым удручающим оказалось то, что требования правительственного задания были существенно недовыполнены, в частности, бомбардировщик не показал расчетной дальности полета. В других условиях это могло бы привести к закрытию программы, но 11 мая 1953 г. первый Ту-95 разбился, и сразу после этого был подготовлен проект решения правительства о запуске самолета "М" в серийное производство, причем на двух заводах - ╧23 и куйбышевском ╧18, на котором собирались строить Ту-95. Подписан этот документ не был, но 19 сентября вышло постановление о выпуске в 1954-55 гг. на заводе ╧23 опытной серии из 11 самолетов. Однако это не означало, что Мясищев мог почивать на лаврах. Ему было поручено срочно привести характеристики самолета "М" в соответствие с заданием, для чего проект требовалось капитально переработать. Главной проблемой был лишний вес. По расчетам, масса конструкции самолета должна была составлять 70 т, а фактически она выросла до 79,7 т, при этом максимальная взлетная достигла 181,5 т, что являлось пределом по условиям взлетной тя-говооруженности и прочности. Учитывая это, при создании второй опытной машины была объявлена премия в 50 рублей за каждый "снятый" килограмм. "Вылизывание" конструкции принесло положительные результаты. Кроме того, путевая устойчивость оказалась излишней, что позволило укоротить фюзеляж на метр, а также снизить массу самолета, получившего обозначение "ДМ" ("дублер М") и заводской ╧4300003. На нем установили почти весь комплект вооружения и оборудования, механизм "вздыбливания", для улучшения взлетно-посадочных характеристик увеличили площадь и углы отклонения закрылков. Самолет впервые поднялся в воздух в январе 1954 г. под управлением экипажа Б.К.Галицкого. 30 апреля первый опытный самолет "М" передали на Государственные совместные испытания (ГСИ) в ГК НИИ ВВС. Прежде чем начать полеты по их программе, самолет был продемонстрирован на воздушном параде над Красной площадью в честь Первомая. Показ произвел сильное впечатление на отечественную публику и зарубежных дипломатов. Вскоре в НАТО грозному самолету присвоили обозначение Bison. 5 мая состоялся первый полет в рамках ГСИ. Испытания "единички" проходили форсированными темпами и завершились уже 30 августа. Их главной задачей было исследование ЛТХ, а также устойчивости и управляемости самолета. Большинство заявленных характеристик удалось подтвердить, в частности, была получена максимальная скорость 950 км/ч на высоте 6700 м и потолок 12300 м. Зачетные полеты на дальность проводились на "дублере", который поступил в ГК НИИ ВВС только в марте 1955 г. Их результаты не радовали -вместо указанных в правительственном задании 12000 км самолет показал лишь 9500. (Ту-95 на завершающей стадии ГСИ в октябре 1957 г. достиг практической дальности 13000 км). Но прежде всего на "ДМ" испытывалось оборудование и вооружение. Правда, до начала поступления "эмок" в войска успели провести сбросы только обычных бомб. На Госиспытаниях также задействовали один из первых серийных самолетов (сер. ╧1114). В общей сложности на трех машинах было выполнено 99 полетов. ГСИ завершились 25 июля 1955 г. подписанием Акта, в котором, в частности отмечалось, что самолет пригоден для использования в строевых частях. В тот же период бомбардировщик получил официальное обозначение М-4. Время не ждало. Еще до первого полета "дублера" в серийную документацию вносились изменения, что требовало непрерывной доработки только готовящейся оснастки. Это был тяжелый и нервный период для завода. Предприятие переживало коренную реконструкцию, что тоже не способствовало ритмичности работы и выполнению плана. И дело было не только в том, что новый самолет был гораздо крупнее Ту-4. Простой пример: на Ту-4 все исполнительные механизмы были электрическими, а на новой машине их сменила гидравлика, причем такой гидросистемы не было еще ни на одной советской машине. Одно лишь основное управление весило около 1500 кг! Для сборки и отработки гидравлики потребовалось создать новые производственные участки и десятки стендов. Резко выросли требования к чистоте в помещениях, точности изготовления деталей, качеству рабочих поверхностей и т.д. Подготовка производства проходила прямо с эскизов, благодаря чему серийное строительство М-4 началось уже в 1954 г., и в августе был готов головной корабль (сер. ╧0104). Но серийный выпуск оказался таковым лишь условно - в каждой серии было по одному изделию, детали для каждого изготавливались по отдельному заказу, что облегчало их доработку и несколько снижало неустранимый брак, но сказывалось на темпах производства, так что месячные планы чаще всего не выполнялись. И хотя страшная тень главного "куратора" Берии уже не нависала над головами, персональная ответственность каждого ничуть не уменьшилась. Система поощрений и наказаний в стране еще никак не изменилась, и многие навсегда затвердили лозунг тех гулаговских лет: "Запомни эту пару строк: работай так, чтоб снизить срок". За бомбардировщиками опытных серий последовали другие машины. Параллельно строилось несколько самолетов, но часто М-4 с более поздним номером выходил на летно-испытательную станцию раньше, чем несколько предшествующих. Первые машины были весьма сырыми, подолгу задерживались на заводской ЛИС для доработок, что приводило к срыву производственных планов, а Правительство постоянно требовало наращивания темпов выпуска. Наседал заказчик, торопивший с передачей М-4 в войска. Великими трудами были построены 32 серийных самолета, причем три из них погибли едва родившись и похоронили свои экипажи. Одна катастрофа произошла при перегонке в строевую часть из-за попадания в грозу. Другая - во время приемо-сдаточных испытаний из-за пожара, возникшего в результате разрушения прослабленного топливопровода, с которого в борьбе за уменьшение веса сняли "лишние" узлы крепления. Третья катастрофа случилась также при облете самолета заводским экипажем (командир - Илья Пронин, второй пилот - Валентин Коккинаки, младший брат знаменитых летчиков-испытателей). Самолет оторвался от полосы почти сразу после того, как сработал механизм "вздыбливания". Корабль продолжал интенсивно задирать нос, затем накренился и свалился на крыло. Трагедия произошла на глазах у М.Л.Галлая, который описал ее причины в письме авиаконструктору и исследователю истории авиации Ю.А.Гугле. "Когда случилась катастрофа Пронина-Коккинаки, я, признаться, занял неправильную позицию: подозревал, что "закусили" бустера управления. Поверить в срывной характер явления поначалу не мог, т.к. на машине М-4 было выполнено к тому моменту около 200 полетов, из них без малого 100 Опадчим и несколько десятков мной, и ни разу ничего подобного не наблюдалось. Но оказалось, что мы во всех полетах были где-то на 1-2╟* от подхвата! И достаточно было чуть большего, чем нужно, взлетного... отклонения руля высоты вверх или случайного порыва ветра, или немного иных характеристик "вздыбливания" шасси, чтобы произошла катастрофа". В том же письме Марк Лазаревич сообщал: "Некоторое время спустя также подхватило на взлете Опадчего. Но старый конь борозды не испортит! Федор ухватил явление мгновенно и парировал его прежде всего не элеронами, а энергичной отдачей руля высоты. Машина, не уйдя далее 5-7 м от земли, перевалилась на нос, стукнулась передней тележкой о Б/7/7 и ушла благополучно в воздух". Как выяснилось, причина подхвата крылась в аэродинамических особенностях М-4: существовал диапазон углов атаки, в котором при увеличении угла не росла подъемная сила, но и появлялся момент на кабрирование. Для исключения подобного впредь углы отклонения руля высоты ограничили более чем вдвое, а на борту кабины нанесли градуировку, по которой командир контролировал положение штурвала. Разработали новые методики взлета. Теперь командир экипажа рассчитывал угол отклонения РВ, зная вес машины, центровку, ветер, атмосферное давление, температуру воздуха, и должен был неукоснительно выдерживать необходимый режим. Вызвавший при создании немало проблем М-4 стал первым в мире реактивным тяжелым стратегическим бомбардировщиком, поступившим в строевые части. Он на несколько месяцев опередил заокеанский В-52, судьба которого также складывалась негладко. Первый ХВ-52А в ходе наземной отработки получил тяжелые повреждения при взрыве баллона пневмосистемы, и летные испытания начались только на втором опытном YB-52A. Но тут сменился глава Стратегического авиационного командования (SAC). Новый главком генерал Ле-Мей потребовал кардинальной переделки и повторных испытаний самолета. В итоге В-52А в войска не попал, а перевооружение лидерного 98-го авиакрыла SAC на В-52В началось только 29 июня 1955 г. Самолет М-4 стал первой серийной машиной Мясищева. Несмотря на многочисленные проблемы и трагические катастрофы, затруднившие освоение самолета в строевых частях, это была несомненная удача ОКБ-23. Она позволила получить достойное финансирование на продолжение работ. Воспользовавшись этим, Мясищев развернул проектирование сразу нескольких типов самолетов, в том числе сверхзвукового дальнего бомбардировщика-ракетоносца М-50 и стратегического самолета-снаряда "Буря". Он считал, что именно за этими системами будущее. Однако в М-4 были вложены колоссальные средства, и требовалось "доводить до ума" и его. Командование ВВС требовало не только повысить надежность М-4, но и устранить недобор по летным характеристикам, прежде всего по дальности. ОКБ-23 ответило рядом проектов модернизации базового самолета и новых бомбардировщиков. Рассматривались способы повышения запаса топлива на борту М-4, что вело к увеличению взлетной массы и требовало применения силовой установки большей мощности. В частности, прорабатывался вариант с 4-я двигателями ВД-5 конструкции КБ-36 Добрынина с большей по сравнению с АМ-3 взлетной тягой и переход на форсажные двигатели, например, начеты-ре АМ-ЗФ по 13000 кгс на взлете. Форсаж мог использоваться также при прорыве ПВО, позволяя поднять потолок. Был и путь снижения расхода топлива, для чего в наибольшей степени подходили созданные КБ-36 двигатели ВД-7 По срокам освоения в производстве наиболее привлекательным выглядел АМ-ЗФ, но подробный расчет показал и недостатки форсирования силовой установки: росла масса конструкции за счет ее усиления, снижался ресурс, на крейсерском режиме ухудшалась экономичность двигателя. Двигатели Добрынина, хотя и считались перспективными, были еще очень далеки от серии, и единственным ТРД, пригодным для М-4, оставался АМ-3. Фактически единственным реальным способом увеличения дальности оказалась дозаправка в воздухе. Оснащение самолета такой системой было задано ОКБ-23 правительственным постановлением еще в сентябре 1953 г. В отличие от Ту-16, для "эмки" была выбрана не отечественная система "крыло-крыло", а схема, появившаяся в Англии и доведенная до совершенства в США. Шланг с массивным конусом на конце выпускался с борта танкера. Заправляемый самолет должен был подойти и с расстояния примерно в метр "выстрелить" заправочной штангой в конус. Вытолкнутая сжатым воздухом выдвигаемая часть штанги ударялась в конус-мишень, которая при этом сдвигалась, носок штанги входил в горловину, замок закрывался, и начиналась перекачка топлива. Относительное смещение двух самолетов компенсировалось за счет сматывания или наматывания шланга. Лебедка включалась автоматически по изменению силы натяжения шланга. Заправляемый самолет стали именовать "активным" участником процесса, а танкер - "пассивным". Управляли дозаправкой командир бомбардировщика и бортинженер танкера. Система дозаправки "Конус" для бомбардировщика М-4 была создана ОКБ-918 С.М.Алексеева. Для ее отработки построили летающие лаборатории на базе Ил-28 и МиГ-19. Заводские испытания системы проводились на трех переоборудованных машинах: первом опытном и двух серийных ╧╧0104 и 0205. На самолете "М" установили лебедку со шлангом, но он мог лишь имитировать заправщик, т.к. его топливная система осталась без изменений. Первым танкером, способным отдавать топливо, стал М-4 ╧0205, который оснастили расходным баком с насосным агрегатом, опытным комплексным агрегатом заправки (КАЗ) и другим необходимым оборудованием. Машина ╧0104 получила штангу дозаправки. Заводские испытания системы проходили трудно. В начале роль танкера выполнял самолет "М", поэтому передача топлива не предполагалась. Однако и сухой контакт оказался непростой задачей. Первыми его попытались осуществить опытные командиры экипажей Галлай, Опадчий, Степанов. При сближении возмущения от носовой части фюзеляжа заставляли конус колебаться, и попасть в него не удавалось. А вот молодой летчик Н.И.Горяйнов нашел подход к решению проблемы. Отработав методику на Ил-28ЛЛ, он выполнил первую "сухую дозаправку" на М-4. После предварительного сближения он некоторое время шел на одной скорости с танкером, затем плавно подвел нос самолета к конусу и "выстрелил". Во втором полете Горяйнов выполнил сразу десять контактирований. 11 июля 1955 г. состоялась первая передача топлива в воздухе с участием самолета ╧0205. Она прошла неудачно, т.к. после перекачки 400 л топлива в замке появилась течь, а при расцепке конус оборвался. В дальнейшем произошло немало различных нештатных ситуаций, однако система постепенно доводилась, и испытателям удалось выполнить 30 парных полетов, в ходе которых перекачать 120 т топлива. Полеты по программе Госиспытаний системы начались 27 сентября 1956 г. Для этого были переоборудованы М-4 ╧1518 (заправляемый) и ╧1619 (танкер, оснащенный серийным КАЗ). Летали на них как заводские летчики, так и экипажи ГК НИИ ВВС. Были отработаны ночные и многократные заправки, часто при этом сливались десятки тонн топлива, и самолет сразу же повторно заправлялся. Апофеозом этих испытаний можно считать полет с двумя дозаправками, проведенный 8 февраля 1957 г. В тот день за 17 часов было пройдено расстояние 14500 км, что вполне удовлетворило заказчика. ГСИ системы "Конус" продолжались до июня 1958 г. и завершились с положительной оценкой. Танкер получил индекс M-4-II (так как на большинстве печатных машинок римских цифр не было, писали обычно М-4-2 или М-4-П). Так как к тому времени вместо М-4 серийно строился более совершенный бомбардировщик ЗМ, было решено все находившиеся в строю "четверки" переоборудовать в заправщики, что и сделали, начиная с того же 1958 г. В принципе, сохранялась возможность использования этих самолетов по первоначальному предназначению, но для этого требовалось демонтировать из их грузоотсеков КАЗы и дополнительные топливные баки. В Дальней авиации непосредственным "владельцем" новых стратегических бомбардировщиков стала 201-я ТБАД, которую возглавил Герой Советского Союза генерал-майор С.К.Бирюков. Директива Генштаба о ее формировании вышла 4 сентября 1954 г. Главной базой соединения стал приволжский аэродром Энгельс, специально модернизированный под новый самолет. В дивизию сразу включили 1096-й ТБАП (первый командир Герой Советского Союза п-к А.В.Иванов), а на следующий год добавили 1230-й и 79-й полки. По плану в каждой из этих частей две эскадрильи должны были получить М-4, а еще одна -Ту-16. "Туполевы" предназначались, прежде всего, для тренировок экипажей, т.к. ресурс "стратегов" полагалось экономить, да и полеты их обходились недешево. Освоение личным составом новой техники началось в 1954 г. и включало изучение матчасти прямо на заводе ╧23. Первый М-4 перелетел в Энгельс 28 февраля 1955 г., а 2 марта прибыла вторая машина. При первом знакомстве самолет произвел на летчиков дивизии, многие из которых ранее летали на Ту-4, сильное впечатление. Почти все они прошли войну, некоторые помнили неудачное "стратегическое наступление" на Хельсинки, провалившееся, в том числе, и из-за недостаточной эффективности применяемых тогда Ил-4 и Ли-2. Теперь впервые со времен ТБ-3 "дальники" получали не просто новый, а самый мощный в мире бомбардировщик. Самолет напоминал прирученного огнедышащего дракона из сказки. Однако более близкое знакомство с творением Мясищева принесло не только приятные эмоции. Каждый экземпляр М-4 имел свои индивидуальные особенности, иногда существенные, что затрудняло обучение. Добиться стабильности работы системы управления оказалось очень сложно - количество узлов, подлежащих регулировке, исчислялось сотнями. Число операций, выполняемых каждым членом экипажа при подготовке к взлету, оказалось непомерно большим. Машина считалась строгой в пилотировании, особенно на взлете и посадке. Летчики долго не могли привыкнуть к тому, что самолет отрывается от полосы "автоматически", только за счет срабатывания механизма "вздыбливания", и следует лишь педалями удерживать машину на прямой, а при необходимости парировать крен. Многие, руководствуясь своими субъективными ощущениями, пытались "помочь" самолету и брали штурвал на себя, что, как мы помним, было небезопасно. Проведенные после катастрофы Пронина-Коккинаки доработки системы управления дали свой положительный эффект, и, по имеющимся сведениям, в дальнейшем произошла лишь одна катастрофа из-за сваливания на взлете (в 1971 г. разбился самолет м-ра Бондаренко, который взлетал с закрылками, установленными в недопустимое положение, что спровоцировало подхват и сваливание). Однако проблема малых запасов по углам атаки никуда не делась, что значительно усложняло и посадку. Летчику следовало строго выдерживать посадочный угол, т.к. при его уменьшении всего на несколько градусов огромный корабль "приходил" на переднюю опору и начинал "козлить", а столь же незначительное увеличение могло привести к подхвату и сваливанию самолета на крыло. Проблем добавлял несовершенный пружинный загрузочный механизм первых машин, из-за которого усилия на штурвале были очень большими, и летчикам при выполнении маневров приходилось заниматься тяжелым физическим трудом. Отмечались случаи складывания шасси или их невыпуска. Один из них произошел с экипажем Ю.П.Заседателева во время ночной посадки на аэродром Семипалатинск. После неудачных попыток выпустить стойки аварийно и "выжать" их перегрузкой с земли поступил приказ покинуть машину. Но командир решил сажать самолет на фюзеляж на неосвещенную запасную грунтовую ВПП. Это ему блестяще удалось. Дорогостоящий самолет отремонтировали и вернули в строй. В том же Семипалатинске пострадал из-за складывания задней опоры шасси еще один М-4. Его тоже восстановили, заменив всю хвостовую часть. Машину сфотографировали, отчет о выполненных работах направили в Москву, но эксплуатировать корабль не рискнули и через какое-то время списали. Неожиданная проблема возникла зимой. Соскрести снег до бетона на рулежках и стоянках во весь размах огромного крыла оказалось делом практически не реальным. Поэтому когда самолет хвостом вперед начинали буксировать, колеса подкрыльевых опор попадали в заносы, что приводило к поломкам в узлах крепления стоек, которые не были рассчитаны на такие нагрузки. Еще одна беда самолета - тормоза. На М-4 был установлен автомат торможения, теоретически позволявший избежать на пробеге движения юзом и разрыва пневматика. Он удерживал тормоза на пределе юза, позволяя максимально использовать их эффективность. Такого очень полезного устройства в те времена не было ни на одной иностранной машине. Но на первых порах работал автомат крайне не надежно, разрывы "резины" происходили нередко. Иногда при этом складывались стойки, разрушались фюзеляжные топливные баки, что создавало угрозу пожара. Почти каждый экипаж допускал хотя бы одно выкатывание за пределы ВПП. Как правило, к серьезным повреждениям самолета это не приводило, и строгих оргвыводов не следовало. Надо сказать, что устранение неисправностей шасси было чрезвычайно трудоемким делом. Даже такая обычная процедура, как замена колеса основной опоры, требовала установки воздушного корабля на шесть огромных подъемников и слива всего топлива. Система кондиционирования воздуха работала неудовлетворительно. Летать приходилось в меховом обмундировании - на высоте температура в кабинах падала заметно ниже нуля. Хуже всего приходилось летом: за время взлета и набора высоты все успевали пропотеть, и надо было высохнуть до того, как самолет остынет. Для этого бортовой кондиционер переводился на подачу теплого воздуха, а шланги от него засовывали за пазуху и в прочие места. Но несмотря на изобретательность авиаторов, простуда была одним из основных профессиональных заболеваний экипажей "эмок". Опережал ее только нервный стресс, вызванный частыми отказами систем и высокой аварийностью. Пальму первенства по отказам держала система управления, опережавшая по этому показателю даже радиоэлектронное оборудование. Недостатков у нее оказалось множество. Бывало, что бустерная система внезапно отключалась из-за резкого падения давления в гидросистеме, причем сигнализация не всегда срабатывала вовремя. Постоянные тренажи по действиям при отказе бустеров изматывали и физически, и морально. Отмечались частые отказы и других систем. В частности, зимой характерным явлением было подмерзание тросиков замков открытия щитков, что приводило к поломкам самих щитков. Нередко подводили емкостные топливомеры, из-за попадания воды в топливо. Чтобы восстановить их работоспособность, приходилось освобождать бак от топлива и просушивать обкладки датчиков от конденсата воды. А сколько неприятностей доставили тормозные парашюты, которые отказывались выходить по самым разным причинам! За первые три года эксплуатации в дивизии произошло множество аварий и не менее шести катастроф. Кончилось тем, что в Энгельсе случился "бабий бунт" - жены летчиков вышли на летное поле, сорвав полеты. Справедливости ради надо заметить, что тяжело давалось освоение не только М-4. Например, в 1954-58 гг. в СССР погибло не менее двадцати пяти Ту-16. И это самолет, который впоследствии стал эталоном надежности! Главным оружием М-4 была термоядерная бомба - "изделие 37д" мощностью 3 мгт тротилового эквивалента, которая могла уничтожить целый город или промышленный район. В арсенал самолета также входили менее мощные боеприпасы: РДС-1, РДС-1и, РДС-1 м, РДС-3, РДС-4, РДС-5 и РДС-5и мощностью 20-60 кт. Правда, лишь бомбы РДС-4 имелись в десятках экземпляров, а остальные пока оставались штучными изделиями или были выпущены партиями по 5 единиц. Из Энгельса М-4 могли "накрыть" только цели в центре и на севере Канады. Для того, чтобы достать до территории "оплота империализма" - США, потребовалось модернизировать аэродромы, расположенные недалеко от границы, прежде всего Шяуляй (Прибалтика) и Украинка (Серышево-4, Дальний Восток). Именно оттуда намечалось совершать боевые вылеты в случае начала большой войны. Главными целями должны были стать крупные военные и промышленные объекты. У границы с Канадой находились десятки авиабаз стратегической авиации США: Лорин (штат Мен), Гриффис (Нью-Йорк), Гранд Форкс (Северная Дакота), Фэрчайлд (Вашингтон) и многие другие. Там же располагались важнейшие промышленные объекты - электростанции, машиностроительные, металлургические и химические предприятия, рудники. Практически сразу после освоения техники пилотирования начались полеты на дальность и строем. С конца 1955 г. приступили к отработке боевого применения, которое тоже оказалось, мягко говоря, не простым делом. Основной задачей было бомбометание по локатору, а станции РПБ-4 первых выпусков отказывали очень часто. Точность бомбометания по оптическому прицелу в сравнении с Ту-4 упала в несколько раз, а система оценок за боевую подготовку этого не учитывала. Хотя в целом точность была достаточной для поражения крупных стационарных объектов типа завод или порт, а в хорошую погоду - даже крупного здания. Хуже обстояло дело с подвижными морскими целями, для которых предназначались не только атомные, но и тяжелые фугасные, а также бронебойные бомбы калибром от 3000 до 9000 кг. Применение торпед изучалось лишь теоретически из-за недостаточной дальности их хода. Зато постановкам мин, которые считались важным оборонительным оружием, традиционно уделялось большое внимание. Их планировалось применять в ходе войны, непосредственно перед ее началом и даже в мирное время. Тактика применения М-4 предусматривала полет по маршруту строем эскадрильи или полка на высоте 8-11 км. Отражать атаки истребителей бомбардировщики должны были в тесном взаимодействии. Считалось, что система пушечного вооружения позволит эффективно бороться с перехватчиками, оснащенными 12,7-мм пулеметами и НАР с дальностью пуска до 1000 м. Маршрут "туда" следовало прокладывать в обход аэродромов ПВО. Непосредственно в зоне целей строй распускался, и каждый самолет атаковал свой объект. Возврат на базу проходил по кратчайшему пути, т.к. предполагалось, что после применения атомного оружия управление ПВО нарушится, и это позволит бомбардировщикам пройти через опасные районы с минимальными потерями. Если цель лежала за пределами радиуса действия (а таких "интересных" объектов было множество), рассматривался вариант, при котором бомбардировщик не возвращался на базу, а выводился в заданный район океана, где экипаж покидал машину и ждал на надувных лодках, когда его подберет субмарина. Считалось, что даже одна сброшенная атомная бомба оправдает такой "расходный" метод. В 1958 г. строевая эксплуатация всего парка М-4 из-за большого количества отказов и высокой аварийности была остановлена более чем на год. Экипажи летали на Ту-16 или были откомандированы в другие части, многих направили на стажировку в Аэрофлот. За время простоя М-4 не только превратили в танкеры, но и провели большой комплекс доработок, в том числе по шасси и системе управления. В строю осталось чуть более двух десятков машин, из которых сформировали две эскадрильи самолетов-заправщиков, подчинявшиеся непосредственно командованию 201-й ТБАД. Местами их постоянной дислокации стали Шяуляй и Украинка, хотя, выполняя задания, танкеры постоянно путешествовали по аэродромам Дальней авиации. Обе эскадрильи получили неофициальные названия: расположившаяся в Прибалтике - "Нормандия", на Дальнем Востоке - "Летучие мыши". Прием топлива в воздухе по праву считался высшим пилотажем "дальников". Во время дозаправок было несколько критических ситуаций, но ни одна из них не привела к катастрофе. В США до середины 1970-х гг. погибло немало В-36, В-47, В-52, и часто причиной таких происшествий становился удар жесткой "летающей штанги" танкера по фюзеляжу бомбардировщика, что вызывало его разрушение. Однако американская система отличалась меньшим уровнем психофизических нагрузок на экипажи заправляемых самолетов. У них "активным" был танкер, с борта которого всем процессом заправки управлял оператор, а задача экипажа бомбардировщика сводилась к поддержанию скорости, высоты и курса.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

#2 |

|

|

Советский М-4. Первый в мире стратегический реактивный бомбардировщик

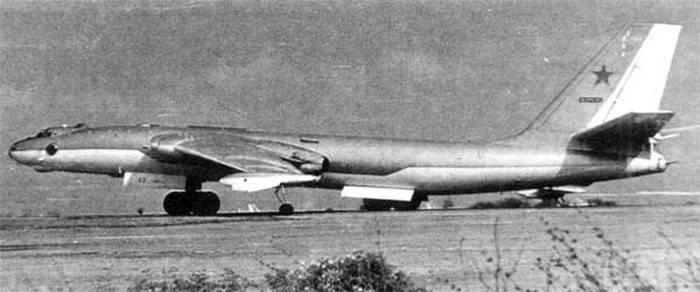

«2М», он же «М-4», он же «Изделие 103» (по натовской кодификации «Бизон-А») все это обозначения одного самолета – первого серийного советского реактивного дозвукового стратегического бомбардировщика, который был создан специалистами ОКБ Мясищева. Примечательно, что М-4 стал первым в мире стратегическим реактивным бомбардировщиком, поступившим в строевые части, он на несколько месяцев опередил своего заокеанского конкурента в лице знаменитого бомбардировщика B-52.

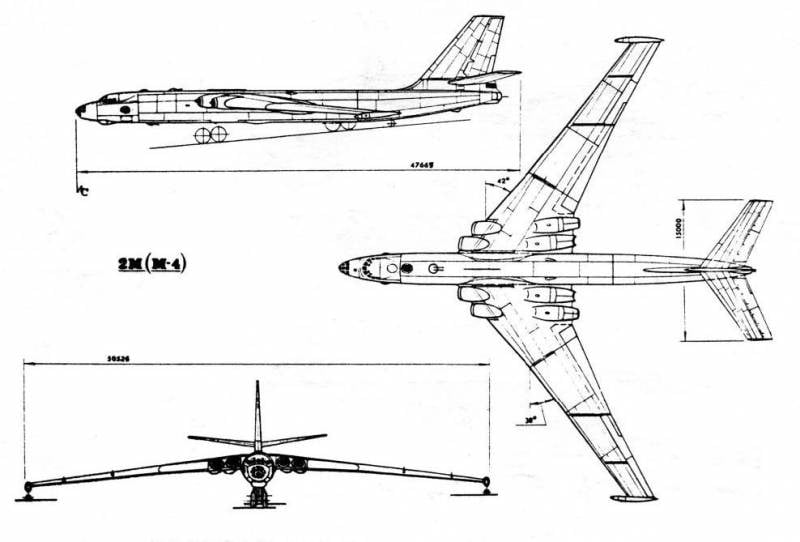

Разберемся в наименованиях самолета. 2М – это войсковое обозначение бомбардировщика в системе ВВС, «М-4» – шифр проекта в ОКБ-23, а «Изделие 103» – шифр конструкторско-технологической документации в системе МАП в серийном производстве (в опытном производстве у самолета было четвертое наименование «Изделие 25»). В будущем на базе проекта «М-4» в Советском Союзе было создано несколько опытных, а также серийных реактивных стратегических бомбардировщиков. К примеру, дальнейшим развитием данного проекта в плане повышения летно-технических характеристик были серийные «стратеги»: «3М» (М-6) и «3МД» (М-6Д). Дорогу в небо для самолета М-4, который впервые поднялся в воздух 20 января 1953 года (66 лет назад), проложило создание атомного оружия. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки американскими бомбардировщиками в самом конце Второй мировой войны ознаменовали собой начало новой эры, в том числе и в области вооружений. Атомная бомба уже тогда была грозным и очень страшным оружием, однако мало было ее изобрести и изготовить – бомбу было необходимо доставить до объектов на территории вероятного противника. Именно с этим у участников только набирающей обороты холодной войны и возникли проблемы. В США и СССР не хватало современных бомбардировщиков, которые могли бы пересечь океан и достать территорию противника, их пришлось разрабатывать с нуля.  Бомбардировщик М-4. Фотография сделана на авиабазе «Украинка» Первыми к созданию стратегических бомбардировщиков приступили американцы, которые не только первыми создали атомную бомбу, но и накопили большой опыт в создании и использовании дальней бомбардировочной авиации в годы Второй мировой войны. Контракт на создание стратегического реактивного бомбардировщика, который мог бы доставить ядерные бомбы до территории СССР, выиграла компания «Боинг» еще в июне 1946 года. Первый взрыв советской атомной бомбы состоялся лишь в августе 1949 года и о средствах ее доставки до территории противника всерьез начали размышлять лишь после этого события. При этом в качестве временной меры рассматривались только что вступившие в строй дальние бомбардировщики Ту-4, которые были практический полной копией американского бомбардировщика Boeing B-29 «Superfortress». Boeing B-29 «Superfortress» и созданный методом обратной разработки Ту-4 были хорошими самолетами. Форма фюзеляжа, конструкция и оборудование (вплоть до интерьера гермокабин) были полностью скопированы с американского самолета, исключение составляло советское радиооборудование, более мощные двигатели и собственная винтомоторная группа, а также усиленное вооружение, которое стало пушечным (10 автоматических 23-мм пушек). При этом у Ту-4, как и его заокеанского брата, был один недостаток – ограниченная дальность полета. Для Ту-4 предельной была дальность 5000 км, а значит размещать подобные бомбардировщики необходимо было, как можно ближе к вероятному противнику, что ставило самолет под угрозу внезапных ударов. Поэтому задача создания самолета, который базируясь в глубине страны вне зоны досягаемости средств поражения противника мог достать его территорию, была как нельзя более актуальна. Вполне естественно, что к созданию подобного самолета привлекли КБ Андрея Туполева, который считался главным специалистом по созданию отечественных бомбардировщиков. При этом создание межконтинентального реактивного бомбардировщика со стреловидным крылом большого удлинения Туполев на данном этапе считал невозможным из-за низкой экономичности имеющихся ТРД и плохой изученности подобной схемы, а информацию о разработке в США будущего бомбардировщика B-52 Туполев считал блефом. Об этом конструктор лично говорил Сталину. В то же время другой советский авиаконструктор Владимир Мясищев, являющийся учеником Туполева, считал создание подобного самолета возможным и подчеркивал, что готов взяться за реализацию проекта. В конечном итоге Сталин принял волевое решение, и разработанное ВВС тактико-техническое задание на проект межконтинентального реактивного бомбардировщика было утверждено и выдано и ОКБ-156 А. Н. Туполева, и инициативной группе конструкторов во главе с В. М. Мясищевым, которая пока работала над проектом в инициативном порядке (то есть даром) в стенах МАИ и ЦАГИ. ОКБ-23 при московском авиационном заводе №23, который в будущем и приступил к выпуску нового реактивного бомбардировщика «2М» (4-М), было официально сформировано 24 марта 1951 года.  Схема бомбардировщика М-4 Мясищев в инициативном порядке работал над проектом нового «стратега» еще до формирования ОКБ-23. Поэтому уже 30 ноября 1951 года был утвержден макет будущего самолета, а 15 мая следующего года заложен первый опытный образец. Согласно задачам, которые ставили перед конструктором представители ВВС и советского правительства, новый бомбардировщик должен был обладать следующим набором характеристик: максимальная скорость полета – 900-950 км/ч, дальность полета 12 000 км, потолок – 12-13 км. Помимо этого самолет должен был иметь большую бомбовую нагрузку и мощное оборонительное вооружение. Самолет планировалось использовать в любую погоду и любое время суток с обеспечением прицельного бомбометания выше кромки облаков. В реальности советские конструкторы обеспечили первому в мире строевому реактивному стратегическому бомбардировщику М-4 следующие летно-технические характеристики: максимальная скорость полета – 947 км/ч, практический потолок – 11 км, практическая дальность – 8100 км, боевой радиус действия – 5600 км. При этом самолет действительно обладал серьезной бомбовой нагрузкой, как того и требовали военные. Нормальная боевая нагрузка составляла 9000 кг, максимальная – целых 24 тонны, на тот момент это с запасом перекрывало требования военных. Помимо этого самолет имел мощное оборонительное вооружение, представленное тремя двуствольными пушечными турелями. На строительство первого опытного бомбардировщика в ОКБ Мясищева потратили практически полгода. Осенью 1952 года самолет, разобрав на части, переправили в подмосковный Жуковский на аэродром ЛИИ, где и начался этап его наземных испытаний. 20 января 1953 года машина под управлением экипажа летчика-испытателя Фёдора Опадчего впервые поднялась в небо. Вызвавший при создании, испытаниях и эксплуатации немало проблем реактивный стратегический бомбардировщик М-4 стал первым в мире самолетом своего класса, поступившим в строевые части, на несколько месяцев опередив своего заокеанского конкурента в лице B-52, путь становления которого также не был усыпан розами. Формально государственные испытания нового советского бомбардировщика М-4 закончились лишь 25 июля 1955 года, но фактически первый бомбардировщик перелетел в строевую часть в город Энгельс уже 28 февраля 1955 года, а первые американские реактивные стратегические бомбардировщики начали поступать на вооружение 29 июня 1955 года.  B-52F сбрасывает бомбы Mk 117 (340 кг) во время Вьетнамской войны Бомбардировщик Мясищева создавался одновременно с туполевским Ту-95, который после череды глубоких модернизаций по-прежнему находится на вооружении ВКС России. От Ту-95 бомбардировщик 2М отличался большей скоростью и массой бомбовой нагрузки, однако меньшим радиусом действия, это объяснялось большим удельным расходом топлива двигателями АМ-3, которые устанавливались на самолет. С целью уменьшения веса машины конструкторы обратились к крупнопанельной сборке, что серьезно усложняло сам процесс производства бомбардировщика. Особенностью мясищевского бомбардировщика также являлось «аэродинамически чистое» крыло (на крыле отсутствовали гондолы для двигателей и шасси) и как следствие – использование «велосипедного шасси», которые добавляло головной боли экипажам, так как делало процесс посадки очень сложным и почти исключало дальнейшую модернизацию бомбоотсеков и использование внешней подвески. Освоение летчиками новой техники началось уже в 1954 году, матчасть пилоты начали изучать непосредственно на авиационном заводе №23. Первый серийный бомбардировщик М-4 добрался до Энгельса 28 февраля 1955 года, а 2 марта сюда же прилетел и второй самолет. Первое знакомство произвело на летчиков специально сформированной 201-й тяжелобомбардировочной авиационной дивизии, которые ранее летали на Ту-4, очень сильное впечатление. Многие из них прошли Великую Отечественную войну, некоторые даже помнили неудачное «стратегическое наступление» на Хельсинки, которое провалилось и из-за недостаточной эффективности применяемых тогда Ил-4 и Ли-2. Теперь же, впервые со времен ТБ-3 летчики дальней авиации получали не просто новый, а один из самых мощных в мире бомбардировщиков. Но уже более близкое знакомство с новинкой принесло экипажам не только приятные эмоции. Самолет был выпущен очень ограниченной серией, при этом каждый из бомбардировщиков имел свои индивидуальные особенности, иногда значительные, что было проблемой при обучении экипажей. Очень сложной задачей было добиться стабильной работы системы управления – число узлов, подлежащих регулировке, исчислялось сотнями. При этом число операций, которые выполнялись каждым членом экипажа при подготовке самолета к взлету, оказалось очень большим.  Стратегический реактивный бомбардировщик М-4 Одновременно с этим бомбардировщик М-4 считался строгим в пилотировании самолетом, особенно в момент взлета и посадки. Пилоты очень долго не могли привыкнуть к тому факту, что реактивный бомбардировщик отрывается от полосы «автоматически», лишь за счет срабатывания механизма «вздыбливания» машины, и в момент взлета следовало лишь педалями удерживать самолет на прямой, а при необходимости парировать возникающий крен. Многие летчики, руководствуясь своими субъективными ощущениями, старались «помочь» бомбардировщику взлететь и брали штурвал на себя, что могло приводить к очень печальным последствиям. Тактика применения реактивных стратегических бомбардировщиков М2 предусматривала полет по маршруту строем полка или эскадрильи на высоте порядка 8-11 км. Самолеты должны были в тесном взаимодействии друг с другом отражать атаки истребителей противника. В СССР считали, что система пушечного вооружения позволит эффективно бороться с самолетами-перехватчиками, вооруженными крупнокалиберными 12,7-мм пулеметами и НАР с дальностью пуска до тысячи метров. Маршрут до целей нужно было прокладывать в обход аэродромов ПВО. Непосредственно над целями строй распускался и каждый «стратег» шел атаковать свой наземный объект. Возвращение самолетов на базы проходило кратчайшим путем, так как считалось, что после использования ядерного оружия управление системой ПВО будет нарушено, что позволит самолетам миновать опасные для них районы с минимальными потерями. При этом, взлетая из Энгельса, первые советские реактивные стратегические бомбардировщики могли достать цели лишь в центре и на севере Канады. Для того чтобы нанести удары по территории «оплота империализма» необходимо было модернизировать аэродромы, которые располагались недалеко от границ страны, прежде всего Шауляй (в Прибалтике) и Украинку (Дальний Восток). Именно с этих аэродромов должны были совершаться боевые вылеты в случае начала большой войны с США. Основными целями советских бомбардировщиков должны были стать крупные промышленные и военные объекты. Так у границы с Канадой располагались десятки авиационных баз стратегической авиации США: Лорин (штат Мен), Гриффис (Нью-Йорк), Гранд Форкс (Северная Дакота), Фэрчайлд (Вашингтон) и другие. Здесь же находились важнейшие промышленные объекты – машиностроительные, металлургические и химические предприятия, электростанции, а также рудники.  Стратегический реактивный бомбардировщик М-4 Если цель бомбардировки находилась за пределами радиуса действия самолетов (а таких «интересных» для атаки объектов было огромное количество), всерьез рассматривался вариант действий, при котором реактивный бомбардировщик не возвращался назад в СССР, а выводился в заданный район океана, где экипаж, покинувший самолет, должен был дожидаться на надувной лодке подхода советских субмарин. Считалось, что даже одна сброшенная на территорию противника атомная бомба оправдает такой «расходный» метод использования имеющихся стратегических бомбардировщиков. Из построенных 32 серийных машин (еще было две опытных) три самолета погибли вместе с экипажами, причем вскоре после постройки. Одна из катастроф случилась при перегонке стратегического бомбардировщика в строевую часть из-за попадания в грозу. Вторая – во время приемо-сдаточных испытаний из-за пожара, который возник в результате разрушения ослабленного топливопровода, с которого в рамках борьбы за уменьшение веса самолета просто сняли «лишние» узлы крепления. Третья авария случилась при совершении облета бомбардировщика заводским экипажем (командир – Илья Пронин, второй пилот – Валентин Коккинаки, младший брат знаменитых советских летчиков-испытателей), данная катастрофа была связана с аэродинамическими особенностями М-4 при взлете. За первые три года эксплуатации нового стратегического бомбардировщика в 201-й ТБАД в Энгельсе произошло большое количество аварий и как минимум шесть катастроф с участием нового самолета. Все кончилось тем, что в части случился настоящий «бабий бунт», когда жены летчиков собрались на летном поле, сорвав проведение полетов. Справедливости ради можно сказать, что тяжело начинался процесс освоения и эксплуатации и других машин, к примеру, только с 1954 по 1958 год в Советском Союзе погибло в катастрофах не менее 25 бомбардировщиков Ту-16. При этом в будущем данный самолет станет эталоном надежности, а его глубоко модернизированная версия Xian H-6 до сих пор совершает полеты и является, по сути, единственным «стратегическим» бомбардировщиком КНР.  Стратегический реактивный бомбардировщик М-4 В 1958 году строевая эксплуатация всего имеющегося парка самолетов 2М была прекращена более чем на год из-за высокой аварийности машины и большого числа отказов. В это время экипажи бомбардировщиков летали на Ту-16 или были откомандированы в иные части, многие проходили стажировку в Аэрофлоте. За время вынужденного простоя бомбардировщики 2М сменили профессию, превратившись в самолеты-танкеры, также был осуществлен значительный комплекс доработок, в том числе по шасси и системе управления самолета. Всего в строю оставалось более двух десятком машин, из которых были сформированы две эскадрильи самолетов-заправщиков, находившихся в непосредственном подчинении командования 201-й ТБАД. Несмотря на высокую аварийность и имеющиеся недочеты, советский стратегический реактивный бомбардировщик 2М он же М-4 был первой подобной машиной. Опыт эксплуатации данных самолетов в специально созданной для их освоения 4 сентября 1954 года 201-й тяжелобомбардировочной авиационной дивизии не прошел бесследно. Не стал он бесполезным и для конструкторов, которые на основе реального опыта эксплуатации машины создали следующую модификацию стратега – знаменитый мясищевский «3М», который оставался в строю до 1994 года, так же как и предшественник, заканчивая службу самолетом-заправщиком. Источники информации: Материалы из открытых источников

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| Мясищев M-4 |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Мясищев ДВБ-202 | ezup | Россия | 0 | 27.01.2015 18:16 |

| Мясищев ДВБ-102 | ezup | Россия | 0 | 27.01.2015 18:15 |

| Мясищев ДБ-108 | ezup | Россия | 0 | 27.01.2015 18:13 |

| Мясищев ДВБ-202 | ezup | Россия | 0 | 14.01.2015 17:22 |

| М-200 Мясищев | ezup | Штурмовики | 0 | 01.06.2011 13:57 |

Линейный вид

Линейный вид