RUFOR.ORG

»

Шифровальная служба Советского Союза. Окончание

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Самым распространенным методом шифрования в Красной Армии во время Великой Отечественной войны были коды с перешивкой. Существовала определенная иерархия их использования: 2-значные коды применялись низшими звеньями вооруженных сил, 3-значные были в ходу в подразделениях до уровня бригады, 4-значные предназначались для армий и фронтов и, наконец, высший 5-значный код использовался только для шифрования стратегической информации самого высокого уровня. Собственные кодовые системы применяли пограничники, внутренние и железнодорожные войска, а структура МИД использовала преимущественно упоминаемые 5-значные коды. Именно 5-значные коды оказались самыми стойкими – на протяжении всей войны такие шифры не могли читать ни враги, ни нейтралы, ни союзники Советского Союза. А вот другие, менее сложные системы, оказались вполне по зубам криптоаналитикам фашистской Германии.

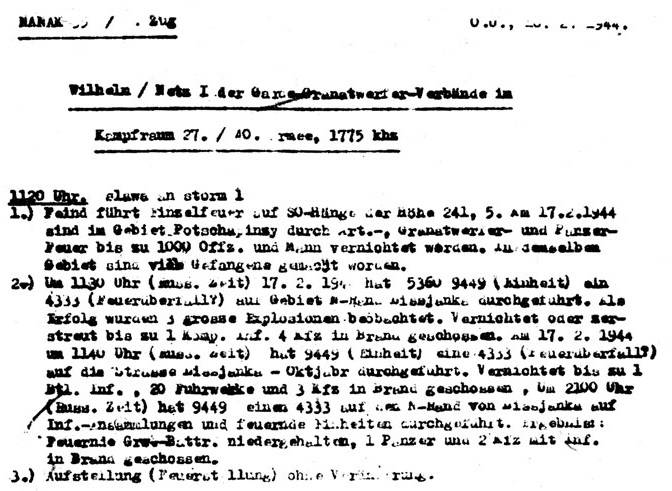

С мая 1943 года в течение года в группе армий «Север» работало дешифровальное подразделение, которому поступило более 46 тысяч перехваченных сообщений, кодированных 4-, 3- и 2-значными кодами. Из данного моря информации удалось взломать чуть более 13 тысяч, то есть порядка 28,7% всего объема. Интересно, что основной упор немцы, естественно, делали на 4-значные шифры, надеясь, что именно в таких депешах будет скрываться самая ценная информация. Значимость добытой таким способом оперативной информации наглядно описывает один из докладов немецких дешифровальщиков о работе в феврале 1944 года: «Дешифрованная переписка содержала сведения по оперативной обстановке, о районах сосредоточения, командных пунктах, потерях и пополнениях, порядке подчинения на рубежах атаки… Кроме того, содержание этих сообщений дало возможность выявить семь танковых частей и их номера и установить наличие еще двенадцати танковых частей. За редким исключением, этот материал обрабатывался своевременно, и полученные сведения использовались на практике».  Переведенный на немецкий язык текст советской военной криптограммы, дешифрованный криптоаналитиками группы армий «Север» Справедливости ради стоит отметить, что данные расшифровки имели статус тактических, так как получить доступ к стратегическим данным немцы не смогли получить до самого конца. В этой связи один немецкий дешифровальщик как-то сказал: «Россия проиграла Первую мировую войну в эфире и выиграла там Вторую мировую». Определенным минусом фактически ручного шифрования были огромные затраты времени на шифровку и дальнейшую расшифровку, что порой приводило к трагедиям. Так, начальник Генерального штаба РККА Георгий Константинович Жуков 21 июня 1941 года в 17.00 получает приказ Сталина и Тимошенко о приведении войск в повышенную боевую готовность. Написание, шифровка и отправка директив Западным военным округам заняла несколько часов и, как пишет президент Академии военных наук Махмут Гареев, «многие соединения никаких распоряжений вообще не получили, и сигналом боевой тревоги для них стали разрывы вражеских снарядов и бомб». Такую трагическую нерасторопность призваны были исключить последовавшие позднее приказы Наркомата обороны под номерами 375, 0281 и 0422. В этой связи образцово-показательным является указание наркома ВМФ Николая Герасимовича Кузнецова, в котором он в 2 часа 40 минут 22 июня 1941 года предельно лаконично написал: «Оперативная готовность №1. Немедленно». В итоге флоты встретили агрессию фашистской Германии во всеоружии. Руководство Военно-морского флота вообще особо трепетно относилось к работе с секретными данными: 8 июля 1941 года была введена «Инструкция о мерах по сохранению военной тайны (на военное время)» (Приказ Наркомата военно-морского флота №0616). Военное время требовало новых решений в области защиты информации. В 1942 году в 5-ом Управлении НКВД начинает работу криптографический совет, который за время войны провел работу по 60 специальным темам, связанным с шифрованием. Руководство Красной Армии вело активную работу и в направлении регламентирования работы шифровальной службы. С небольшим опозданием, но в 1942 году все-таки был издан ряд специальных приказов НКО: №72 о порядке пересылки секретной корреспонденции и №014 вместе с №0040 о ведении закрытых телефонных переговоров, радио и телеграфных передач. Уже в 1943 году в армейские части пошло «Наставление по шифровально-штабной службе в Красной Армии».  Георгий Константинович Жуков В любом повествовании о шифровальном деле советских специалистов Великой Отечественной войны нельзя обойтись без отзывов наших прославленных полководцев. Так, Георгий Жуков писал в этой связи: «Хорошая работа шифровальщиков помогла выиграть не одно сражение». Маршал Александр Василевский вспоминает в мемуарах: «Ни одно донесение о готовящихся военно-стратегических операциях нашей армии не стало достоянием фашистских разведок. Будучи начальником Генерального штаба, я ни одной минуты не мог обойтись без ВЧ-связи, которая благодаря высокой сознательности и мастерству воинов-связистов наилучшим образом обеспечивала оперативное руководство действующими фронтами и армиями». Маршал Иван Конев также давал высокую оценку уровню связи в годы войны: «Надо вообще сказать, что эта связь ВЧ, как говорится, нам была богом послана. Она так выручала нас, была настолько устойчива в самых сложных условиях, что надо воздать должное нашей технике и нашим связистам, специально обеспечивающим эту связь ВЧ и в любой обстановке буквально по пятам сопровождающих при передвижении всех, кому положено пользоваться этой связью». «Без ВЧ-связи не начиналось и не проводилось ни одно значительное военное действие. ВЧ-связью обеспечивались не только штабы, но и командование непосредственно на передовых линиях, на дозорных пунктах, плацдармах. В Отечественной войне ВЧ-связь сыграла исключительную роль как средство управления войсками и способствовала выполнению боевых операций», — так отзывался маршал Иван Баграмян о роли ВЧ-связи в войне. О масштабах работы советских связистов очень красноречиво говорят статистические подсчеты: 66 500 км воздушных линий связи было восстановлено и построено, 363 200 км проводов подвешено и 33 800 км построено шестовых линий. К концу Отечественной войны связисты обслуживали без малого 33 тыс. км линий ВЧ-связи, а к сентябрю 1945 года уже почти 37 тыс. км. За время войны с фашистской Германией были разработаны, испытаны и пущены в серийное производство такие образцы техники засекречивания, как «Соболь-Д», «Байкал», «Синица», МЕС-2, СИ-16, САУ-14, «Нева-С» и ШАФ-41. Более 20 тыс. бойцов и офицеров войск правительственной связи были награждены медалями и орденами, 837 военнослужащих не вернулись с фронта, 94 числятся пропавшими без вести… Наверное, одними из самых значимых оценок работы на фронте являются отзывы противоборствующей стороны. Йодль в ходе допроса 17 июня 1945 года доложил: «Основную массу разведданных о ходе войны – 90 процентов – составляли материалы радиоразведки и опросы военнопленных. Радиоразведка – как активный перехват, так и дешифрование – играла особую роль в самом начале войны, но и до последнего времени не теряла своего значения. Правда, нам никогда не удавалось перехватить и расшифровать радиограммы вашей ставки, штабов фронтов и армий. Радиоразведка, как и все прочие виды разведок, ограничивалась только тактической зоной».  Сталинградское сражение Самое интересное, что Ставка нередко вообще отказывалась от процедуры шифрования информации для передачи по сетям связи. Так, во время подготовки контрнаступления под Сталинградом была издана директива командующему фронтом: «Ставка Верховного Главнокомандования категорически запрещает Вам впредь пересылать шифром, какие бы то ни было соображения по плану операции, издавать и рассылать приказы по предстоящим действиям. Все планы операции по требованию Ставки направлять лишь только написанным от руки и с ответственным исполнителем. Приказы на предстоящую операцию командующим армиями давать только лично по карте». Фактически большая часть вопросов контрудара лично решалась представителями Ставки Василевским и Жуковым, присутствующим на фронтах. Мало того, перед самим наступлением Ставка отправила ряд директив фронтам по прямому проводу и в нешифрованном виде. В них говорилось о прекращении всех наступательных действий и переходу фронтов к жесткой обороне. Эта дезинформация дошла до немцев, успокоила их, что и стало одним из решающих факторов успеха операции.  Первый в России памятник в честь военных связистов открыт 11 мая 2005 года в мемориальном комплексе героев Великой Отечественной войны Можайска Работа под грифом «особой важности» на фронтах Великой войны не осталась в тени забвения, подвиг русских шифровальщиков не забыт и будет жить в наши дни и в будущем. Новый виток истории отечественной службы шифрования случился уже после 1945 года. Он не менее интересен для изучения. По материалам: Быховский М. А. Круги памяти. Очерки истории развития радиосвязи и вещания в ХХ столетии» – М.: Международный центр научной и технической информации, ООО «Мобильные коммуникации». Дадуков Н. С., Репин Г. А., Скачков М. М., Филин Ю. П. Советская шифровальная техника. Ленинградский период: 1935–1941. Часть 4. Расширение номенклатуры шифровальной техники // Защита информации. Инсайд. № 4. Павлов В. В. Из истории создания и развития системы правительственной электросвязи советского государства (1930–1941 гг.). Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. Яцевский А. А. Состояние и развитие военной связи в СССР накануне Великой Отечественной войны.

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| военный архив |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Шифровальная служба Советского Союза. Противостояние с немцами. Часть 7 | ezup | Военный архив | 0 | 09.01.2019 14:41 |

| Шифровальная служба Советского Союза. «Радиосвязь у нас не любят…» Часть 6 | ezup | Военный архив | 0 | 04.01.2019 21:10 |

| Шифровальная техника Советского Союза. Русские «Энигмы». Часть 5 | ezup | Военный архив | 0 | 27.12.2018 11:59 |

| Шифровальная служба Советского Союза. «Адские машины». Часть 4 | ezup | Военный архив | 0 | 22.12.2018 18:40 |

| Школьники Советского Союза | ezup | Интересное | 1 | 19.02.2018 01:33 |

Линейный вид

Линейный вид