RUFOR.ORG

»

Тяжелый танк Т-10 - последний по списку, но не по значению!

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

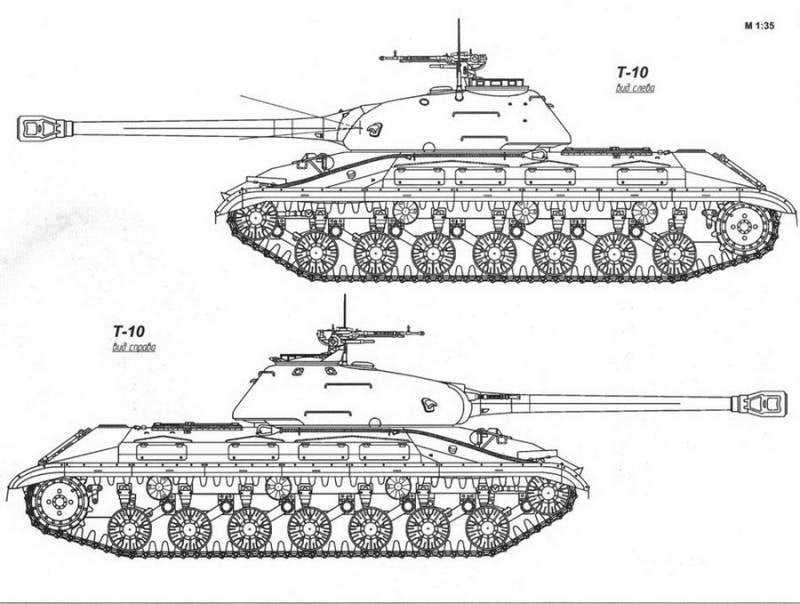

Начальным толчком к разработке нового тяжелого танка послужил тот факт, что к концу 40-х годов прошлого века на вооружении Советской Армии находилось сразу три типа танков данного класса – ИС-2М, ИС-3 и ИС-4, но ни один из них не удовлетворял всем требованиям военных и все они уже были сняты с производства. Поэтому к концу 1948 года в ГБТУ было выработано техническое задание на проектирование тяжелого танка, и в качестве разработчика выбрано КБ Челябинского завода, главным конструктором назначен Ж.Котин. «Объект 730» предполагалось оснастить ходовой частью по типу танка ИС-4, но форма корпуса по непонятным причинам заимствовалась у ИС-3. Верхний предел массы снаряженного танка определялся в 50 тонн.  первый образец танка Т-10. Предварительное проектирование завершили уже к апрелю 1949 года, в мае построив деревянный макет в натуральную величину. Танк имел по семь опорных катков на борт, и характерный корпус с носовой частью «щучий нос» унаследованный от ИС-3. Незамедлительно начато строительство опытного экземпляра «Объекта 730» , который предполагалось назвать ИС-5. Успешно пройдя заводские испытания, опытная машина стала основой для установочной партии в 10 танков, которые поступили на испытания в том же 1949 году. Два этапа успешно завершились, и в апреле-мае 1950 года начался этап государственных испытаний на полигоне НИБТ в Кубинке. В целом, комиссия по результатам испытаний оценила танк положительно, рекомендовав его к серийному производству, после завершения устранения выявленных недостатков (в основном по МТО). Дополнительно летом были проведены испытания на гарантийный ресурс, и осенью последовали войсковые испытания. Однако, объём доработок оказался велик, танк постоянно дорабатывался и изменялся. Получавшийся в результате внедрения всех исправлений танк настолько отличался от прототипа, что название последовательно сменялось на ИС-6, затем ИС-8, ИС-9 и в заключении ИС-10 (некоторые источники указывают что танк изначально имел индекс ИС-8). Изменения требовали проверки, в связи с чем танк проходил всё новые заводские, контрольные и государственные испытания. Помятую печальный опыт принятия на вооружение не вполне доведённых машин, и заказчик и разработчик тщательно проверяли все внедряемые решения и изменения. Даже в условиях эскалации «Холодной войны» и конфликта в Корее (который запросто мог превратить холодную фазу в очень даже горячу – ядерную) каждый месяц потраченные на дотошные испытания, экономил в будущем миллионы рублей, тысячи человеко-часов на ремонтах и возможно спасали жизни экипажей. В итоге доводка затянулась до декабря 1952 года, а серийное производство намечалось на весну 1953-го. Но в связи со смертью И.В,Сталина и последовавшими перестановками руководителей разных рангов, принятие на вооружение Советской Армии задержалось – первые серийные танки покинули завод только к концу года. Название танка при этом сменилось с ИС-10, на скромное Т-10.  тяжелый танк Т-10 Уже после начала серийного производства, в 1954 году был разработан и доведён стабилизированный в вертикальной плоскости вариант орудия Д-25ТС, снабженный ПУОТ-1 «Ураган». На Ленинградском Кировском заводе построен опытный образец «Объект 267 сп.1» для испытания данного орудия, дополнительно танк комплектовался новым гиростабилизированным прицелом ТПС-1, по завершению испытаний танк был принят на вооружение осенью 1955 года под обозначением Т-10А («Объект 731»). Новая установка орудия и его приводов потребовали слегка изменить форму башни в районе амбразуры и маску пушки, дополнительно ствол орудия снабдили эжекционным устройством для уменьшения загазованности боевого отделения. Модернизации подверглись механизм вертикального наведения и гальваноударное устройство затвора (до этого спуск был только механический). Параллельно с «Объект 267 сп.1» проходил испытания и «Объект 267 сп.2», с двухплоскостным стабилизатором, но этот вариант был доведён озже, и его принятие на вооружение состоялось в 1957 году под обозначением Т-10Б. Помимо ПУОТ-2 «Гром» танк оснащен прицелом Т2С-29-14, в остальном же изменений не вводилось. В этом случае крайне важно заметить, что новые модификации танка появлялись благодаря разработкам новых, более совершенных видов вооружения и оборудования, а не для «подтягивания» его к изначальным тактико-техническим требованиям заказчика, как это случалось с предыдущими тяжелыми танками – ставка на длительные, но тщательные испытания перед принятием на вооружение полностью себя оправдала.   В это время КБ Пермского завода №172 было создано новое 122мм орудие М-62-Т2 (2А17) с высокой начальной скоростью бронебойного снаряда – 950 м/с. Оборудованная двухплоскостным стабилизатором 2Э12 «Ливень» пушка проходила испытания с 1955 года на различных опытных машинах. Очередной этап модернизации танка не останавливался только лишь на замене основного вооружения, крупнокалиберные пулемёты ДШКМ калибра 12,7мм заменялись на 14,5мм КПВТ (как спаренный, так и зенитный), боекомплект при этом сократился до 744 патронов, при неизменном количестве снарядов (30 штук). Так же танк получал полный комплект приборов ночного видения – командирским ТКН-1Т, наводчика ТПН-1-29-14 («Луна II») и механика-водителя ТВН-2Т, для обеспечения работы которых оборудовались инфра-красные прожекторы. Снова изменилась форма башни и дополнительно в её кормовой части появился ящик ЗИП. Двигатель заменен на В-12-6, форсированный до 750 л.с.  один из первых танков Т-10М Созданный на основе опытного «Объекта 272» в серийном производстве танк получил название Т-10М, став последней модификацией семейства. Но в ходе производства вносились различные изменения, например 8-ми ступенчатую КПП сменила 6-ти ступенчатая, в 1963 году добавили ОПВТ для преодоления бродов глубиной до 5 метров, с 1967 года в боекомплект вводятся подкалиберные и кумулятивные снаряды. Серийное производство танка прекращено в 1966 году, точных данных о числе выпущенных машин автору найти не удалось – западные оценки в 8000 произведённым танков доверия не вызывают, отечественные авторы указывают «более 2500», что скорее всего является заниженной оценкой. В любом случае, танк Т-10 без сомнения самый массовый послевоенный тяжелый танк, и возможно самый массовый тяжелый танк в истории танкостроения в мире. Высокие эксплуатационные характеристики и своевременные модернизации позволили ему находиться в строю 40 лет – приказ о снятии с вооружения отдан только в 1993 году! Танк не поставлялся на экспорт и другим странам ОВД, и не участвовал в боевых действиях (если не считать таковой операцию «Дунай» по вводу войск Варшавского Договора в Чехословакию, в 1968 году).  яжелый танк Т-10М (хорошо видно амбразуры дневного и ночного прицелов). Танк Т-10 стал эволюционным пиком советской концепции тяжелого танка – компактного и относительно лёгкого, предназначенного в первую очередь для взлома мощной обороны (значительная их часть находилась на вооружении ГСВГ), при этом задача борьбы с танками отводилась на третий план. Броня обеспечивала достаточную защиту от имевшихся на начало 50-х годов бронебойных снарядов, но бурное развитие в 50-60-х годах прошлого века кумулятивных снарядов и ракет сводило на нет преимущества тяжелых танков перед средними, для противодействия им требовались принципиально иные подходы. Как и многие другие виды техники, родившиеся в переходный период, Т-10 получил весьма неоднозначную оценку как современников, так и историков бронетанковой техники – с одной стороны нельзя не отметить высокую защищенность, мобильность и огневую мощь танка , превосходящую средние Т-54/55, но появление Т-62 с гладкоствольной 115мм пушкой и не сильно уступавшего в защищенности сократило разрыв (вновь возросший с принятием на вооружение Т-10М). В это же время стало ясно, что требуется принципиально новый танк, единый танк – основной боевой танк, который совместит в себе подвижность, защищенность и вооружение тяжелых и средних, превзойдя их всех. Соответствовать же новым требованиям даже после всех модернизаций Т-10 не мог, и по мере поступления Т-64 и Т-72 выводился на долговременное хранение в ожидании утилизации.  тяжелый танк Т-10М (справа от орудия - ИК прожектор ночного прицела). И в заключении хотелось бы отметить такую редкую роль последнего тяжелого танка СССР, как … огневая часть бронепоезда! Да , в СССР были бронепоезда и после Великой Отечественной, и Т-10 использовались либо в виде собственно танков, установленных на специальные железнодорожные платформы (которые могли покидать в случае необходимости), либо только башни от них.  тяжелый танк Т-10М из композиции музея бронетехники в Кубинке. Техническое описание танков Т-10, 10А, 10Б и 10М.  Танк скомпонован по классической схеме, с расположением в корме моторно-трансмиссионного отделения, носовым размещением отделения управления и боевым отделением между ними.Корпус танка собран из катаных плит брони (плоских, гнутых и штампованных), башня выполнена в виде единой отливки, с вваренным листом брони крыши в кормовой части, в котором находятся командирская башенка и посадочный люк заряжающего. Носовая часть корпуса «с горбинкой» выполнена аналогично танку ИС-3 – из трёх плит брони имеющих большие углы наклона, при этом верхняя часть состоит из двух плит (соединённых вдоль посередине носовой части танка) имеющих значительное отклонение от продольной оси танка. Четвёртая плита, установленная с очень большим наклоном, является крышей отделения управления и в ней прорезан сдвижной люк для посадки механика-водителя, треугольной формы.  Верхняя часть борта имеет большой наклон, представляет собой плоскую броневую деталь, в то время как нижняя часть борта выполнена в виде гнутой плиты с обратным наклоном в верхней части. Днище танка штампованное, корытообразной формы (это позволяет немного уменьшить высоты бортовой брони снизу, в наименее поражаемой части, тем самым снизив массу), плоское в районе трансмиссии. Кормовой броневой лист выполнен откидным, для удобства доступа к агрегатам трансмиссии. Ходовая часть имеет независимую торсионную подвеску и состоит из семи опорных, и трех поддерживающих катков. В ходе испытаний был выбран пучковый торсион – состоящий из семи прутков, вместо единого стержня. Это вызвано малой длиной торсионов, которые установлены соосно для правого и левого бортов, при этом между ними остаётся небольшое пространство по оси танка (т.е. длина каждого меньше половины ширины корпуса, в то время как обычно торсионы имели длину равную ширине корпуса, при этом устанавливались с необходимым для их размещения сдвигом, попарно). Первые, вторые и седьмые балансиры оснащены гидравлическими амортизаторами.  Двенадцатицилиндровый, четырехтактный V-образный двигатель В-12-5 мощностью 700 л.с. являлся дальнейшим развитием В-2, но имел очень большое число отличий, в первую очередь выделялся приводной центробежный нагнетатель. Сменивший его В-12-6 был доработан, и форсирован до 750 л.с. при 2100 об/мин. Силовая передача представляла собой доработанный планетарный механизм передач и поворотов типа «3К», обеспечивала 8 передач переднего хода и две заднего (позже 6 и 2). Главный фрикцион в классическом смысле отсутствовал – нейтральная передача МПП обеспечивала механическое отключение двигателя. Далее крутящий момент подавался на двухступенчатые бортовые редукторы (с простым шестеренчатым и планетарным рядами) и на ведущие колёса со сменными 14-ти зубчатыми венцами.  Топливо размещалось в трёх внутренних и двух наружных баках – два кормовых по 185 литров (позже по 270 литров) и один носовой на 90 литров, и баки на крыльях в корме ёмкостью по 150 литров. Все баки подключены к единой топливной системе танка и не требуют перелива из внешних во внутренние по мере выработки. Суммарная ёмкость таким образом составляет 760 (позже 940) литров топлива, что давало запас хода по шоссе в 200..350 км. Механик-водитель имеет прибор наблюдения ТПВ-51 в крышке люка, и два ТПБ-51 справа и слева от люка, в тёмное время суток используется прибор ночного видения ТВН-2Т. Командир танка расположен слева от орудия, за наводчиком и располагает командирской башенкой с независимым от башни вращением, оснащенной семью приборами наблюдения ТНП по её периметру, и танковым перископом командира ТПКУ-2. В распоряжении наводчика находится дневной перископический гироскопический прицел со стабилизированным полем зрения Т2С-29-14, ночной прицел ТПН-1-29-14 и смотровой прибор ТПБ-51. Заряжающий имеет один прибор наблюдения ТНП и для обращения с зенитным пулемётом коллиматорный прицел ВК-4, для стрельбы по воздушным целям, и ПУ-1 для стрельбы по наземным. Вооружение танка располагается в литой башне обтекаемой формы и состоит из 122мм нарезного орудия Д-25Т на первых сериях и Д-25ТС на танках Т-10А и 10Б, либо аналогичного по калибру орудия М-62-Т2. Д-25Т/ТС оснащалось двухкамерным дульным тормозом активного типа, М-62-Т2 – щелевым реактивного типа. Д-25ТС и М-62-Т2 имели эжекционное устройство для продувки ствола после выстрела. Дополнительным вооружением являются спаренный крупнокалиберный пулемёт ДШКМ, либо КПВТ и аналогичный зенитный пулемёт, установленный на турели над люком заряжающего. Башня снабжена вращающимся поликом.  Боекомплект состоит из 30 выстрелов раздельного заряжания, размещенных в башне и корпусе танка, патроны для крупнокалиберных пулемётов частично подготовлены для стрельбы и уложены в короба (два из которых установлены на пулемётах), частично находятся в цинковых ящиках заводской упаковки. Для облегчения действия заряжающего имеется механический досылатель, на танке Т-10М установлен механизм заряжания автоматического типа, с ручной подачей зарядов и снарядов. Применение досылателя обеспечивает скорострельность до 3-х выстрелов в минуту, механизм заряжания позволяет вести огонь со скорострельностью 3-4 выстрела в минуту. Для краткости изложения будет рассмотрена только система управления вооружением танка Т-10М, как наиболее совершенного представителя. При командирском целеуказании, командир танка обнаружив цель и определив дальность до неё, отдаёт команду на открытие огня, указав характер цели, дальность до неё, направление и способ ведения огня.  После чего, совместив перекрестье ТПКУ-2 с целью, предупреждает экипаж командой «башня вправо(влево)!» и нажимает на кнопку расположенную на рукояти управления прибором. При этом контроль за горизонтальным приводом башни переходит к командиру (о чём сообщает сигнальная лампочка в башне) и с максимальной скоростью поворачивается до совмещения линии визирования с продольной осью башни, командир удерживает перекрестье на цели и кнопку нажатой до полной остановки башни. После чего контроль на башней снова переходит к наводчику, и он отыскивает цель в поле зрения прицела Т2С-29 (либо ТПН-1 «Луна II» в ночное время) и по полученным от командира данным выставляет на шкале прицела дальность в соответствии с типом снаряда. При наличии бокового движения цели, наводчик удерживает центральный целик марки, сопровождая цель некоторое время.  При этом будет вычислена угловая скорость цели и подвижная вертикальная нить отклонится на величину боковой поправки (исходя из заданной дальности до цели), и для производства выстрела наводчик использует не центральную марку, а угольник или штрих, через которые проходит вертикальная нить. В это время заряжающий извлекает указанный тип снаряда из укладки и кладёт его на каретку механизма заряжания. Придерживая его левой рукой, приводит механизм в действие – лоток автоматически выходит на линию заряжания и снаряд досылается в казенник до закусывания ведущего пояска нарезами, после чего автоматически возвращается назад (но не в исходное положение). Не дожидаясь окончания работы автомата, заряжающий извлекает соответствующую снаряду гильзу (заряды осколочно-фугасного и бронебойного снарядов различаются и категорически недопустимо использование несоответствующего заряда для стрельбы) и введя её дульце в казенник, нажимает донцем на резиновый упор – включается привод каретки и гильза досылается, после чего лоток отходит в исходное положение, а орудие расстопоривается, переходя в стабилизированный режим. Нажимая кнопку готовности и оповещая командой «Готово !», заряжающий замыкает цепь, снимая блокировку стрельбы.  В ночное время, при использовании прицела ТПН-1-29-14 ( «Луна II») наводчик боковую поправку определяет самостоятельно, а вертикальную поправку на дальность вносит смещая точку прицеливания согласно шкале прицела.    Краткие тактико-технические характеристики танков: Экипаж – 4 человека. Снаряженная масса – 50 тонн Длина полная – 9,715 метров (Т-10, 10А и 10Б) или 10,56 метров (Т-10М) Ширина – 3,518 метра Высота – 2,46 метра (Т-10, 10А и 10Б) или 2,585 метра (Т-10М) Максимальная скорость – 42 км/ч (Т-10, 10А и 10Б) или 50 км/ч (Т-10М) Запас хода по шоссе – 200-350км (у танков до 1955 года и после) Запас хода по просёлку – 150-200 км (у танков до 1955 года и после) Удельное давление на грунт – 0,77 см2 Вооружение: 122мм нарезная пушка Д-25Т (Д-25ТС, М-62-Т2), боекомплект 30 выстрелов раздельного заряжания. Спаренный 12,7мм пулемёт и 12,7мм занитный пулемёт с общим боекомплектом 100 патронов (300 в шести коробках к спаренному пулемёту, 150 в трёх коробках к зенитному пулемёту и 550 патронов в цинковых коробках заводской упаковки). Танк Т-10М вооружен спаренным и зенитным 14,5мм пулемётами КПВТ с общим боекомплектом 744 патрона. Бронирование: Лоб корпуса – 120мм верх и низ Борт корпуса – 80мм Лоб башни – до 250мм  Первоисточник |

|

|

|

|

#2 |

|

|

Тяжелый танк Т-10

В конце 40-х годов с тяжелыми танками в Советской Армии сложилась достаточно странная ситуация. На вооружении состояли три типа - ИС-2, ИС-3 и ИС-4, каждый из которых не мог рассматриваться в качестве основной тяжелой машины на перспективу. В связи с этим в конце 1948 года ГБТУ выдало техническое задание на новую машину. В конце 40-х годов с тяжелыми танками в Советской Армии сложилась достаточно странная ситуация. На вооружении состояли три типа - ИС-2, ИС-3 и ИС-4, каждый из которых не мог рассматриваться в качестве основной тяжелой машины на перспективу. В связи с этим в конце 1948 года ГБТУ выдало техническое задание на новую машину.Основным требованием являлось ограничение боевой массы - не более 50 т. Разработчиком было определено КБ Челябинского завода Министерства транспортного машиностроения СССР. Главным конструктором, ответственным за объект 730 (такое обозначение получил проект нового танка), назначили Ж. Я. Котина. Официально машина получила название ИС-8. В апреле 1949 года был разработан техпроект. Сейчас уже неизвестно, от кого исходила эта идея, но объект 730 стал прямым развитием линии танка ИС-3. Форма корпуса, особенно характерный «щучий нос», литая башня обтекаемой-формы вызывали прямые ассоциации с ИС-3.  В мае для отработки основных функциональных решений построили деревянный макет в натуральную величину, а затем в опытном цехе началось изготовление первого прототипа ИС-8. После проведения заводских испытаний выяснилось, что в целом машина удовлетворила техзадания, и было принято решение о выпуске установочной партии из 10 танков. Они прошли еще два этапа заводских испытаний в 1949 году, после чего в апреле — мае 1950 года на НИБТ полигоне в подмосковной Кубинке состоялись госиспытания.  По их результатам Государственная комиссия рекомендовала начать серийное производство ИС-8, но с доработками. В частности, недостаточным признали ресурс двигателя. Поэтому летом 1950 года в районе города Мары в Туркмении были проведены испытания на гарантийный ресурс двигателя, а осенью - войсковые испытания. Однако, не все было хорошо с новой машиной: пришлось производить много доработок, вследствие чего танк прошел большой цикл повторных и контрольных полигонных и заводских испытаний, которые закончились только к декабрю 1952 года. При этом проект менялся несколько раз, в результате чего машина получила сначала индекс ИС-9, а затем и ИС-10.  В марте 1953 года умер И. В. Сталин, после чего аббревиатура «ИС» канула в лету. В конце года танк был принят на вооружение Советской Армии уже под обозначением Т-10. Сварной корпус его имел сложную коробчатую форму с лобовой частью в форме «щучьего носа». Борта составные, из верхней наклонной и нижней гнутой частей. Верхний кормовой лист корпуса был выполнен откидным для обеспечения доступа к агрегатам трансмиссии. Днище корпуса штампованное, корытообразной формы. В задней части (под силовой передачей) днище плоское. Жесткость днища усиливалась также вваренными в него кронштейнами балансиров. Для обслуживания агрегатов и механизмов в днище имелись люки и отверстия, закрытые броневыми крышками или пробками на резьбе. Место механика-водителя находилось впереди по оси машины. Для посадки имелся люк треугольной формы, закрываемый сдвижной крышкой. Наблюдение за местностью механик-водитель вел через три прибора: один из них ТПВ-51 устанавливался в крышке люка, два других ТИП - в окнах верхней части лобовых листов корпуса.  Башня литая, обтекаемой формы с переменными углами наклона стенок и переменной толщиной от 250-мм в носовой части до 40-мм на литой части крыши. Башня устанавливалась на шариковой опоре над вырезом подбашенного листа крыши корпуса танка. Передняя часть крыши башни отливалась заодно с корпусом башни, а задняя изготавливалась из броневого листа и вваривалась в крышу. В этом листе справа располагался люк заряжающего, над которым монтировалась установка зенитного пулемета. Слева располагался люк, над которым размещалась командирская башенка. В передней части люка командира танка находился прибор наблюдения ТПКУ, а по окружности верхнего погона башенки - семь приборов наблюдения . Кроме того, в башне имелись еще три прибора ТПБ-51: один для наводчика и два для заряжающего. Механизм поворота башни планетарный, с самотормозящей червячной парой, с ручным и электрическим приводами. 122-мм танковая пушка Д-25ТА с длинной ствола 48 калибров и спаренный с ней 12,7-мм пулемет ДШКМ были установлены в литой маске. Пушка имела двухкамерный дульный тормоз и горизонтальный автоматический клиновой затвор. Начальная скорость бронебойного снаряда составляла 795 м/с. Прицельная дальность стрельбы с помощью телескопического прицела ТШ2-27 составляла 5000 м, а с помощью бокового уровня 15000 м. Заряжание облегчалось за счет применения механизма досылания. Скорострельность при этом составляла 3—4 выстрела в минуту, а при заряжании вручную 2—3 выстрела в минуту.  На турели люка заряжающего устанавливался зенитный 12,7-мм пулемет ДШКМ, снабженный коллиматорным прицелом К10-Т. Боекомплект пушки состоял из 30 выстрелов раздельного заряжания, размещенных в хомутиковых и лотковых укладках. Боекомплект пулеметов насчитывал 1000 патронов, 300 из них к спаренному пулемету были уложены в шести штатных патронных коробках, а 150 к зенитному пулемету - в трех специальных патронных коробках, 550 патронов боекомплекта находились в цинковых коробках. 12-цилиндровый четырехтактный V-образный дизельный двигатель В-12-5 жидкостного охлаждения с рабочим объемом 38 880 см3 и максимальной мощностью (без воздухоочистителя и противодавления на выпуске) 700 л. с. при 2100 об/мин устанавливался на постаменте, состоявшем из четырех кронштейнов, приваренных к бортам и связанных между собой продольными угольниками. Двигатель В-12-5 относился к дизелям типа В-2. Его основные особенности: установка центробежного нагнетателя воздуха АМ-42, что позволило увеличить его мощность; установка на верхнем картере двигателя двух суфлеров; оборудование двигателя комбинированным масляным фильтром Кимаф-3; наличие двойного подвода масла к коленчатому валу; установка маслозакачивающего насоса с электромотором для обеспечения двигателя смазкой при запуске; наличие привода для электротахометра; отсутствие выпускных коллекторов. В топливную систему танка входили три внутренних бака - два задних емкостью по 185 л и один передний на 90 л. Все три бака соединялись между собой трубопроводами, а передний соединялся также с топливораспределительным краном. На крыльях в корме танка было установлено по одному наружному топливному баку емкостью по 150 л каждый. Наружные баки подключались к топливной системе танка. Таким образом, общая емкость всех баков составляла 760 л.  Начиная с июня 1955 года устанавливались внутренние задние топливные баки емкостью 270 л каждый. Вследствие этого общая емкость баков возросла до 930 л. На танке имелись комбинированные воздухоочистители инерционного типа. Система охлаждения жидкостная, закрытая, эжекционная. Запуск двигателя осуществлялся электростартером СТ-700 или сжатым воздухом. Ведущие колеса заднего расположения имели съемные венцы с 14 зубьями. На каждом борту было 7 литых сдвоенных опорных катков с металлическим ободом и три поддерживающих катка. Подвеска независимая, с пучковым торсионом и упругим упором. Пучковые торсионы имели 7 стержней с шестигранными головками. Гусеница мелкозвенчатая, цевочного зацепления. Каждая гусеница состоит из 88 траков шириной по 720-мм с шагом 160-мм. На танке устанавливали радиостанцию 10РТ-26Э и внутреннее переговорное устройство ТПУ-47-2 на четыре абонента. В 1955 году были созданы две опытные машины - объект 267 сп.1 со стабилизатором наведения в вертикальной плоскости и объект 267 сп.2 с двухплоскостным стабилизатором. Годом позже эти новшества были внедрены на новой модификации Т-10А (объект 730А). Пушка со стабилизатором в вертикальной плоскости ПУОТ-1 «Ураган» получила обозначение Д-25ТС. На Т-10А вместо прицела ТШ-2-27 установили перископический оптико-гироскопический прицел ТПС-1 и дублирующий телескопический прицел ТУП. Механик-водитель получил активный прибор ночного видения ТВН-1 и для ориентации гирополукомпас ГПК-48. В результате установки пушки с измененными приводами, а также для улучшения бронезащиты башню и маску орудия модернизировали.  Для уменьшения загазованности боевого отделения на стволе пушки был установлен эжектор. Дополнительно ввели механизм досылания снаряда и заряда, новый подъемный механизм со сдающим звеном и гальваноударное устройство в затворе. В 1957 году была принята на вооружение новая модификация танка Т-10Б (объект 730Б). Основное ее отличие - применение уже двухплоскостного стабилизатора ПУОТ-2 «Гром» и прицела Т2С-29-14. В остальном танк был подобен Т-10А. Вскоре последовала более серьезная модернизация. В КБ Пермского завода № 172 создали новое 122-мм орудие М-62-Т2 (2А17) с улучшенными баллистическими характеристиками.Начальная скорость бронебойного снаряда составляла 950 м/с. Пушку оборудовали двухплоскостным стабилизатором 2Э12 «Ливень» и прицелом Т2С-29-14. (В 1955 году прототип этой пушки установили на опытном объекте 264, а чуть позже на объекте 265 испытали орудие с улучшенными точностными характеристиками.) Вместо пулеметов ДШК, как на предыдущих моделях, были установлены 14,5-мм КПВТ - спаренный с орудием и зенитный. Новый танк — объект 272 — также оснастили полным комплектом ночных приборов: командирским ТКН-1Т, наводчика ТПН-1-29-14 («Луна II») и механика-водителя ТВН-2Т. Наведение спаренного пулемета осуществлялось с помощью прицела Т2С-29, имевшего для этого специальную шкалу. Зенитный пулемет оснащался коллиматорным прицелом ВК-4, а для стрельбы по наземным целям - оптическим прицелом ПУ-1. Боекомплект состоял из 30 выстрелов с осколочно-фугасной гранатой и бронебойно-трассирующим снарядом и 744 патронов к пулеметам КПВТ. В двигатель В-12-6 по сравнению с В-12-5 были внесены изменения в конструкцию картера, коленчатого вала, поршней, цилиндров и т. д. Мощность двигателя составляла 750 л. с. при 2100 об/мин. Машина оснащалась радиостанцией Р-113 и переговорным устройством Р-120. Танк выпускался почти 5 лет, и только в 1962 году на обоих заводах был организован выпуск танка Т-10М на основе объекта 272. В конструкцию Т-10М неоднократно вносились изменения. С 1959 года зенитными пулеметами, например, комплектовался только каждый пятый танк. В 60-х годах 8-ступенчатую коробку передач заменили на более простую 6-ступенчатую. С 1963 года Т-10М оборудовали системой ОПВТ, что позволяло преодолевать по дну преграды глубиной до 5 м. С 1967 года в боекомплект начали включать выстрелы с бронебойно-подкалиберными и кумулятивными снарядами. Танки Т-10 первоначально поступали на вооружение тяжелых танко-самоходных полков. С 1947 года один такой полк входил в штат танковой и механизированной дивизии. По мере поступления в войска все большего количества танков Т-10, а затем и Т-10А, Т-10Б и Т-10М началось формирование тяжелых танковых дивизий. Каждая такая дивизия имела два полка тяжелых и один полк средних танков. В 50-х и 60-х годах по мере поступления в войска все большего количества танков Т-10, а затем Т-10А, Т-10Б и Т-10М началось формирование тяжелых танковых дивизий составе Группы советских войск в Германии имелось два таких соединения - 13-я и 25-я гвардейские тяжелые танковые дивизии. «Десятки» на экспорт не поставлялись и в боевых действиях не применялись. За исключением маневров единственная крупная операция, в которой пришлось участвовать танкам Т-10М, это операция «Дунай» - ввод войск Варшавского Договора в Чехословакию в 1968 году. В 1966 году производство Т-10М прекратили. По западным данным, было выпущено около 8000 танков Т-10 всех модификаций. Если это соответствует истине, то его можно считать самым массовым тяжелым танком в истории танкостроения. В последующие годы, по мере поступления в войска современных боевых машин, танки Т-10, Т-10А, Т-10Б и Т-10М передавались в парки на долговременное хранение, а частично отправлялись на разделку. Формально же они были сняты с вооружения Российской Армии в 1993 году, то есть спустя 40 лет после принятия на вооружение. Танк Т-10 послужил базой для создания многих опытных и серийных машин.  В 1957 году был создан танк (объект 266), на котором опробовали гидромеханическую трансмиссию. В остальном это был обычный Т-10 с пушкой Д-25ТА, оснащенной, правда, стабилизатором. В 1957 году был создан танк (объект 266), на котором опробовали гидромеханическую трансмиссию. В остальном это был обычный Т-10 с пушкой Д-25ТА, оснащенной, правда, стабилизатором.С 1953 по 1956 год испытывался опытный объект 269, предназначенный для отработки прицела-дальномера. В 1956 году на испытания вышла единственная САУ, созданная на базе Т-10. Машина имела обозначение «объект 268» и была вооружена 152-мм пушкой М-64 с начальной скоростью снаряда 720 м/с. Орудие было установлено в просторной сварной рубке с толщиной лобовой брони 187-мм. На крыше рубки устанавливались 14,5-мм пулемет КПВТ и дальномер ТКД-09. Пушка была оснащена механизмом досылания лоткового типа. В входило 35 выстрелов для пушки и 500 патронов к пулемету. Боевая масса машины равнялась 50 т, экипаж состоял из 4 человек. На вооружение эта самоходка так и не была принята. Тяжелый танк Т-10А. Являлся модернизированным вариантом танка Т-10 и имел обозначение "Объект 731". Он был принят на вооружение приказом Министра обороны СССР от 11.06.1956 г. Его серийное производство было организовано в 1957 г. в Челябинске. Модернизированный танк отличался установкой пушки Д-25ТС с измененным затвором и эжекционной продувкой канала ствола, а также применением стабилизатора вертикального наведения пушки ПУОТ ("Ураган"), гирополукомпаса ГПК-48 и ИК-прибора механика-водителя ТВН-1. Вместо прицела ТШ-2-27 были установливался перископический прицел ТПС-1 и дублирующий телескопический прицел ТУП. Тяжелый танк Т-10Б. Представлял собой модернизированный танк Т-10А и отличался от него установкой двухплоскостного стабилизатора вооружения и нового прицела наводчика Т2С-29. На вооружение был принят приказом Министра обороны СССР в 1957 г. В этом же году был создан командирский танк Т-10БК, который отличался от линейного танка наличием дополнительной радиостанции и зарядного агрегата. |

|

|

|

|

#3 |

|

|

Тяжелый танк Т-10А (СССР)

Тяжелый танк Т-10А являлся модернизированным вариантом Т-10. Он разрабатывался конструкторским бюро (ОКБТ) ЛКЗ в 1951-1954 гг. под руководством главного конструктора завода Ж,Я, Котина и имел заводское обозначение "Объект 267 сп.1". Ведущим инженером машины был Г.Я. Андандонский. В 1955 г на ЛКЗ изготовили пять опытных образцов, Танк был принят на вооружение постановлением Совета Министров СССР №649-378 от 17 мая 1956 г. (приказ министра обороны СССР №105 от 11 июля 1956 г), а его серийное производство осуществлялось на ЧКЗ в 1956-1957 гг. под заводским обозначением -Объект 731». Всего выпустили 140 танков Т-10А. С вооружения их сняли приказом министра обороны Российской Федерации №593 от 26 декабря 1993 г. В конструкцию танка Т-10А внесли все изменения, реализованные за время серийного производства Т-10. Кроме того, вместо пушки Д-25ТА установили 122-мм танковую пушку Д-25ТС, стабилизированную в вертикальной плоскости. Она оснащалась эжектором (устройством для удаления пороховых газов из канала ствола после выстрела), механизмом досылания снаряда и гильзы, а также измененным затвором, в котором обычный ударный механизм уступил место гальваноударному (с электрозапалом и механизму повторного взвода ударника. Для облегчения экстракции стреляной гильзы изменили откидное ограждение пущки и установили блокировку механического спуска. В тормоз отката ввели новое веретено для уменьшения силы сопротивления откату. С левой стороны люльки к приливам для установки цилиндров противооткатных устройств приварили передний и задний кронштейны для крепления прицела-дублера ТУП. Применили хромированные шток и внутренний цилиндр тормоза отката, накатник новой конструкции и новый механизм подъема пушки со сдающим звеном и редуктором электропривода. Установка спаренного и зенитного пулеметов ДШКМ осталась практически без изменений. Правда, ввели укороченные передний и задний кронштейны крепления на люльке спаренного пулемета, что позволило приблизить его к оси орудия с целью повышения противоснарядной стойкости брони. Стабилизатор орудия ПУОТ «Ураган» относился к стабилизаторам с независимой линией прицеливания и обеспечивал повышение кучности и меткости стрельбы в вертикальной плоскости наводки. Он состоял из перископического оптико-гироскопического прицела ТПС-1 с пультом управления, параллелограммного механизма и электропривода наведения ТАЭН-2. «Ураган» служил для автоматического удержания линии прицеливания в заданном положении в вертикальной плоскости во время движения танка, автоматического непрерывного грубого согласования положения пушки с линией прицеливания, автоматического замыкания контактов стрельбы в цепи гальваноударной втулки (электрозапала) в тот момент, когда пушка занимала положение, согласованное с линией прицеливания. Прицел ТПС-1, являвшийся основным прибором стабилизатора, своим корпусом неподвижно крепился к крыше башни и был связано пушкой с помощью параллелограммного механизма. Перископическая оптическая система прицела ТПС-1 имела два сменных увеличения (8' и 3.1") и обеспечивала наблюдение за полем боя и ведение прицельной стрельбы как из пушки, так и из спаренного с ней пулемета ДШКМ. Поле зрения и прицельная линия в ТПС-1 могли находиться в стабилизированном и нестабилизированном состояниях. При расстопоренном гироскопе прицела наводка стабилизированной линии прицеливания по вертикали осуществлялась независимо от пушки, а пушка при включенном электроприводе и нажатой кнопке электроспуска на пульте управления автоматически выводилась на необходимый угол для стрельбы. При застопоренном гороскопе прицела его головное зеркало через параллелограмм и автомат стрельбы было связано с пушкой и перемещалось вместе с ней. Дальномерное устройство с базой на цели (три дальномерных шкалы) позволяло ориентировочно определять дальность до цели при увеличении прицела 8'. Для ввода в прицел угла прицеливания использовался механизм углов прицеливания (маховичок под пультом управления). Съемная головка прицела, выступавшая наружу за крышу башни, была закрыта броневым колпаком. Очистка защитного стекла головки прицела производилась с помощью специального очистителя, приводившегося в действие перемещением тяги, расположенной впереди прицела.  Автомат стрельбы выполнял следующие функции: стабилизацию линии прицеливания и ее наводку по вертикали: автоматическую выработку угла упреждения на запаздывание выстрела и поправку в угле прицеливания; автоматическое замыкание цепи электрозапала пушки и автоматическое управление электроприводом вертикальной наводки пушки. Для управления системами вертикальной и горизонтальной наводки пушки и спаренного пулемета на цель и ведения огня наводчик использовал пульт управления, который крепился снизу к корпусу прицела ТПС-1. При повороте рукояток вокруг горизонтальной оси осуществлялась наводка линии прицеливания при работающем стабилизаторе и наводка пушки по вертикали - при выключенном. Наводка пушки по вертикали и горизонтали при выключенном стабилизаторе могла производиться как от пульта управления электроприводами, так и от рукояток маховиков ручных приводов. При повороте рукояток пульта вместе с корпусом вокруг вертикальной оси вправо и влево от среднего положения включался привод горизонтальной наводки и происходил поворот башни в соответствующем направлении. Скорости вертикальной и горизонтальной наводки имели плавный диапазон изменения и возрастали при увеличении углов отклонения рукояток или корпуса пульта от нейтрального положения. Углы вертикальной наводки пушки при работе от ручных приводов составляли от -3' до +17' а при работе стабилизатора они уменьшались на 30-45' за счет зон торможения при подходе к упорам. Диапазон плавного изменения скоростей наводки стабилизированной линии прицеливания в вертикальной плоскости составлял от 0,01 до 3 град./с. Скорость вращения башни в горизонтальной плоскости изменялась от 0,05 до 14 град./с. Для повышения точности стрельбы в механизме поворота башни применили люфтовыбирающее устройство. Время непрерывной работы стабилизатора ПУОТ-2 достигало 4 ч. Максимальная дальность прицельной стрельбы из пушки осколочно-фугасным снарядом с полным зарядом и бронебойно-трассирующим остроголовым снарядом составляла 5000 м, осколочно-фугасным снарядом с третьим зарядом - 3400 м, из спаренного пулемета ДШКМ - 2900 м. Стрельба из спаренного пулемета производилась с выключенным стабилизатором, так как время запаздывания выстрела у пулемета было примерно в 10 раз больше, чем у пушки, и последующие выстрелы очереди уже не управлялись стабилизатором. В качестве дублера (на случай выхода из строя ТПС-1) мог использоваться танковый упрощенный прицел ТУП-21, который крепился к люльке слева от пушки. По принципу работы он относился к телескопическим прицелам с неподвижными шкалами углов прицеливания и боковых поправок. В поле зрения прицела имелись: шкала ПГП-БР для стрельбы из пушки осколочно-фугасным снарядом ОФ-471Н и бронебойно-трассирующими снарядами - тупоголовым БР-471Б и остроголовым БР-471: шкала ДШК для стрельбы из спаренного пулемета и шкала боковых поправок. Дальность стрельбы с использованием прицела ТУП-21 осколочно-фугасным снарядом с полным зарядом и бронебойно-трассирующим остроголовым снарядом составляла до 3400 м, при стрельбе из ДШКМ - до 1000 м. Электропривод ТАЭН-2 использовался для наводки пушки и спаренного пулемета в цель в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Он мог работать в полуавтоматическом (стабилизатор выключен) и автоматическом (стабилизатор включен) режимах. ТАЭН-2 состоял из следующих агрегатов: электромашинного усилителя горизонтальной наводки ЭМУ-12ПМ; электромашинного усилителя вертикальной наводки ЭМУ-ЗПМ; исполнительного двигателя горизонтальной наводки МИ-22М: исполнительного двигателя вертикальной наводки МИ-400; центральной распределительной коробки ЦРК; стабилизатора частоты СЧ-3; умформера УФ-1; прибора целеуказания по горизонту ПЦГ пультов управления - ПУ и ПК; концевого выключателя ВК; комплекта кабельных узлов и переходной коробки. Применение системы управления огнем со стабилизированным прицелом ТПС-1 и автоматизированными приводами ТАЭН-2 показало, что эффективность огня из пушки танка Т-10А сходу возросла в 5-6 раз по сравнению со стрельбой без стабилизатора. Боекомплект танка Т-10А остался без изменений. Конструкция броневой защиты Т-10A также осталась на уровне Т-10. Однако корпус и башня претерпели некоторые изменения. Так, с целью снижения массы корпуса, увеличения прочности сварного соединения кронштейнов нижней подвески с днищем и упрощения технологии производства кронштейны стали приваривать непосредственно в стык к днищу и обваривать с внутренней стороны корпуса. Жесткость днища в МТО повысили путем штамповки зигов вместо привариваемых ограждений крышек люков. Башня устанавливалась на шариковой опоре с охватом шариков снаружи неподвижным погоном. В левой части крыши башни имелся прилив с отверстием для выхода головки прицела ТПС-1. Для прокачки головной части прицела ТУП (при подъеме и опускании пушки) в левом верхнем углу башни возле амбразуры для установки пушки было сделано отверстие. Подвижная бронировка пушки отличалась от бронировки пушки танка Т-10 местом расположения отверстия для прицела ТУП (по сравнению с местом расположения отверстия для прицела ТШ2-27). В установку пушки Д-25ТС внесли ряд изменений. К основным из них относилось усиление крепления бронемаски к люльке пушки и замена предохранительного (защитного) щитка, приваривавшегося к кожуху бронемаски, новым, большего размера. Кроме того, увеличили размеры окна станка пулемета ДШКМ, спаренного с пушкой, для обеспечения лучших условий прохождения отраженных гильз и исключения случаев заклинивания. Улучшили конструкцию отдельных узлов и механизмов: механизмов подъема крышки люка механика-водителя и поворота башни, командирской башенки, зенитной установки, сидений экипажа в боевом отделении. стопора башни, боеукладки. вращающегося полика, а также обеспечили легкий доступ к подогревателю. Помимо всех изменений, внесенных в конструкцию Т-10А на момент прекращения серийного производства Т-10, в его электрооборудовании (в связи с использованием новых потребителей электроэнергии} генератор Г-731 мощностью 1.5 кВт с реле-регулятором РРТ-30 заменили генератором Г-74 мощностью 3 кВт с реле-регулятором РРТ-31. У механика-водителя для вождения танка в ночных условиях установили ночной смотровой прибор ТВН-1 («по-боевому» или «по-походному») и курсоуказатель - гирополукомпас ГПК-48 с преобразователен ПАГ-1Ф. Гирополукомпас располагался перед сиденьем механика-водителя на кронштейне, а преобразователь ПАГ-1Ф находился слева от педали главного фрикциона. Кроме того, с января 1957 г радиостанцию 10 РТ-26Э с ТПУ-47-2 заменяли радиостанцией Р-113 с переговорным устройством Р-120. |

|

|

|

|

#4 |

|

|

Тяжелый танк Т-10Б (СССР)

Тяжелый танк Т-10Б, разработанный в конструкторском бюро (ОКБТ) ЛКЗ в 1954-1955 гг. под руководством Ж.Я. Котина, представлял собой усовершенствованный Т-10А и имел заводское обозначение «Объект 267 сп.2». Ведущим инженером машины был А.С. Шнейдман. В сентябре 1955 г. на ЛКЗ изготовили два опытных образца, которые до ноября прошли заводские, а в феврале 1956 г. - полигонные испытания. В августе 1956 г опытные образцы с доработанными стабилизаторами подверглись контрольным испытаниям на ГНИАП ГАУ. На вооружение танк был принят постановлением Совета Министров СССР №143-78 от 11 февраля 1957 г (приказ министра обороны СССР №26 1957 г.) и в том же году поставлен на производство на ЧКЗ под обозначением «Объект733» (в документах ГБТУ танк Т-10Б проходил как "Объект 731Б" и в дальнейшей числился под наименованием "Т-10А с двухплоскостным стабилизатором"). Во II квартале 1957г изготовили 20 танков Т-10Б, недоработка и установка стабилизаторов в них затянулась до конца 1958 г С вооружения Т-10Б был снят приказом министра обороны Российской Федерации №593 от 26 декабря 1993 г. Модернизированный танк отличался от Т-10А только установкой двух-плоскостного стабилизатора оружия ПУОТ-2 «Гром», который включал в себя прицел ТПС-1, автоматизированный привод вертикальной наводки и стабилизатор горизонтальной наводки. В систему управления огнем, кроме того, входили прибор для целеуказания ПЦГ и пульт управления командира с кнопкой целеуказания и тумблером для включения привода. Конструкция и принцип действия автоматизированного привода вертикальной наводки ничем не отличалась от аналогичного привода танка Т-10А, Стабилизатор обеспечивал плавную наводку линии прицеливания в вертикальной плоскости со скоростью от 0,05 до 3,5 град./с. Угол прицеливания (в соответствии с дальностью стрельбы) устанавливался наводчиком с помощью маховика углов прицеливания, а угол упреждения определялся специальным автоматом. Стабилизатор башни применялся для уменьшения влияния ее колебаний в горизонтальной плоскости на ведение стрельбы и наблюдения. Он обеспечивал работу в автоматическом и полуавтоматическом режимах. В стабилизированном режиме ПУОТ-2 обеспечивал плавное вращение башни со скоростями от 0,05 до 18 град./с. Целеуказание наводчику производилось командиром танка путем поворота командирской башенки и нажатия кнопки «К» пульта управления, при этом башня поворачивалась с максимальной (перебросочной) скоростью. Как только линия прицеливания была наведена на цель, наводчик нажимал кнопку выстрела. Затем автоматически включался привод вертикального наведения, который подгонял пушку в положение, согласованное с линией прицеливания. Автомат стрельбы вырабатывал необходимое упреждение и замыкал контакты цепи выстрела. Происходил выстрел. Время ожидания выстрела составляло не более 1 с. На период отката - наката и заряжания пушки стабилизатор в горизонтальной плоскости автоматически отключался, обеспечивая безопасные условия работы заряжающему. После заряжания пушки и включения блокирующего прибора ВС-11 башня возвращалась в то положение, которое занимала в момент выстрела. При целеуказании наводчик не мог производить наводку пушки от своего пульта управления. В период выстрела (пока была нажата кнопка стрельбы) командир в свою очередь, был лишен возможности осуществлять целеуказание наводчику. В связи с установкой стабилизатора ПУОТ-2 «Гром» электрооборудование машины претерпело незначительные изменения: вместо генератора Г-74 мощностью 3 кВт был установлен генератор Г-5 мощностью 5 кВт.  После прекращения серийного производства танков Т-10, Т-10А и Т-10Б их конструкция также неоднократно подвергалась модернизации в ходе капитальных ремонтов на заводах Министерства обороны СССР. В январе 1959 г улучшили крепление бревна для самовытаскивания, а в сентября ввели установку двух дополнительных 200-литровых топливных бочек, которые крепились на верхнем кормовом листе над дымовыми шашками. С июля 1960 г в дополнение к ночному прибору механика-водителя ТВН-1 (впоследствии ТВН-2Т) на танке Т-10 устанавливались ночной прицел ТПН1-27-11 («Луна») с инфракрасным прожектором Л-2 и ночной прибор командира ТКН-1Т с осветителем ОУ-3. Вне боевой обстановки для перевозки головки прицела ТПН1-27-11, прибора ТКН-1Т прожектора Л-2 и осветителя ОУ-3 в кормовой части башни танка предполагалось устанавливать специальный ящик-бункер как на Т-10М. Но в связи с постоянным креплением инфракрасного оборудования с июня 1961 г. от этого отказались. При монтаже ночного прицела в крыше башни слева перед рабочим местом наводчика вырезалось отверстие, в которое вваривался фланец крепления кронштейна под прицел. Высоковольтный блок прицела крепился на специальном кронштейне к левой стенке башни, а левее его - фильтр радиопомех. Прожектор Л-2 устанавливался на кронштейне, приваривавшемся к подвижной бронировке пушки справа. К бортовой сети прожектор подключался электропроводами, проложенными через амбразуру спаренного пулемета. Ночной прибор командира ТКН-1Т монтировался в командирской башенке вместо дневного прибора ТПКУ. Блок питания прибора размещался в шахте демонтированного левого смотрового прибора ТИП. Осветитель ОУ-3 крепился на командирской башенке над прибором ТКН-1Т и был связан с ним с помощью специальной тяги. На танках Т-10А и Т-10Б дополнительно монтировался только ночной прибор командира ТКН-1T с осветителем ОУ-3. В июле 1961 г ввели задний габаритный фонарь ГСТ-49 на крыше башни. Розетку для связи с командиром десанта перенесли с корпуса машины на кормовую часть башни. Кроме того, с целью использования танка на зараженной местности были оборудованы места для размещения средств противохимической защиты членов экипажа (противогазов, защитных чулок и перчаток) и артиллерийского дегазационного комплекта АДК (двухбаночного), вследствие чего претерпела изменения укладка боекомплекта к автоматам АК-47 и пулеметам ДШКМ, а также вещевых мешков с личными вещами экипажа. В 1962 г вместо планетарной трансмиссии с МПП использовались более простая механическая трансмиссия «Объект 709», воздушные фильтры ВТИ-8 с автоматическим удалением пыли и счетчик моточасов, отработанных двигателем, типа 563-ЧП. При монтаже механической шестиступенчатой трансмиссии в МТО танка Т-10 переваривались задние опоры-кронштейны (кронштейны передних опор оставались без изменений), заменялись приводы управления в сборе. Для соединения трансмиссии с двигателем использовалась упругая муфта новой конструкции, а с бортовыми редукторами - полужесткие зубчатые муфты. Бортовые редукторы и остановочные тормоза оставались без изменений. С 1963 г танки оснащались оборудованием для подводного вождения (ОПВТ - «Объект 28»; предполагалось изготовить 200 таких комплектов для Т-10, 140 - для Т-10А и 20-для Т-10Б). В состав съемной части комплекта входили: воздухопитающая труба; труба-лаз (заимствованная с танка Т-54) с переходником (для учебных целей); уплотнения броневой маски пушки, командирской башенки, погона люка заряжающего, погона башни, дульного тормоза, колпака вентилятора, антенного ввода; клапана защиты двигателя; крышка жалюзи зимнего забора воздуха, уплотнение ствола пушки с кожухом броневой маски; водооткачивающая система и нагрудные переключатели. К несъемной части относились: уплотнения корпуса танка; система защиты двигателя от попадания воды в цилиндры двигателя при его заглохании при движении под водой; клапаны защиты от попадания воды в воздухоочистители; краны регулирования температурного режима системы охлаждения двигателя при движении под водой; уплотнения короба эжектора и ходовой части; гирополукомпас ГПК-48 с преобразователем напряжения ПАГ-1Ф и дополнение к системе электрооборудования. Кроме того, в комплект ОПВТ входили изолирующие противогазы ИП-46М и спасательные жилеты СЖТ-58 для каждого члена экипажа. |

|

|

|

|

#5 |

|

|

Тяжелый танк Т-10М (СССР)