RUFOR.ORG

»

Проект САУ береговой обороны А.А. Толочкова

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

В начале тридцатых годов советские специалисты приступили к проработке облика перспективных самоходных артиллерийских установок. Предлагались, рассматривались и проверялись различные варианты такой техники, и некоторые из них, подтвердив свой потенциал, нашли применение на практике. Прочие же были сочтены неудачными, и от них отказались. Одним из примеров интереснейшей, но бесперспективной разработки в области самоходной артиллерии может считаться проект береговой САУ, разработанный по предложению А.А. Толочкова.

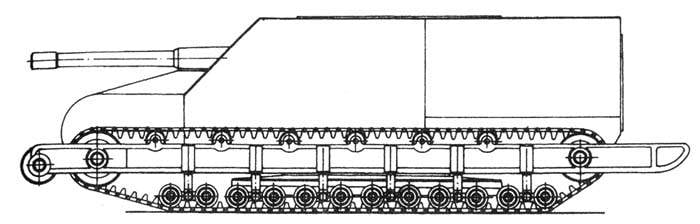

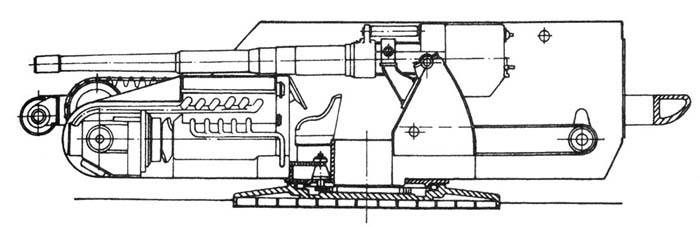

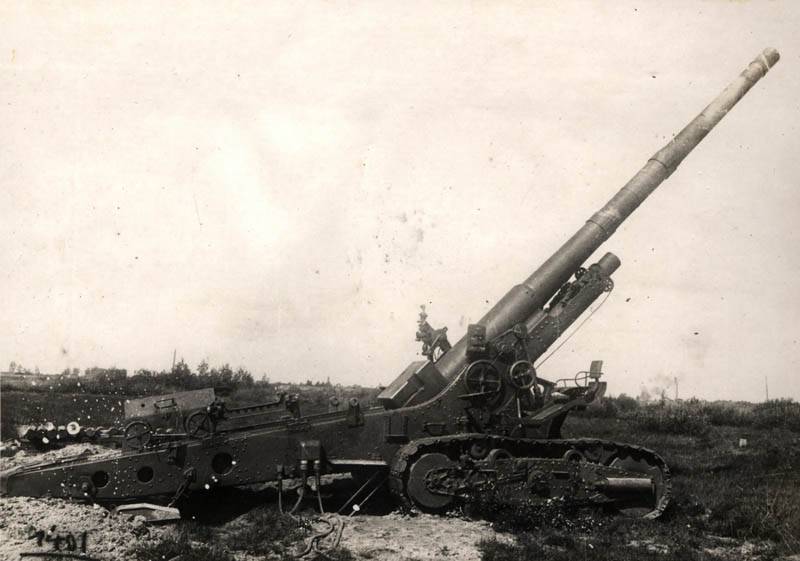

Одной из актуальных проблем того времени была организация противодесантной обороны на многочисленных морских побережьях Советского Союза. В 1932 году Артиллерийский научно-исследовательский институт предложил новую концепцию построения береговой обороны. Согласно ей, для эффективного противодействия кораблям и десантно-высадочным средствам противника требовались достаточно мощные орудия на самоходных платформах. В случае угрозы нападения они могли бы своевременно выдвинуться на береговые позиции, встретить противника мощным огнем и не позволить ему даже приблизиться к береговой линии. Уже в конце 1932 года Красная Армия сформировала требования к перспективной САУ для береговой обороны. Через несколько месяцев специалисты рассмотрели предложения от ряда ведущих предприятий оборонной промышленности. Наиболее удачным посчитали предложение опытно-конструкторского машиностроительного отдела (ОКМО) завода №174 им. Ворошилова. Проект, разработанный под руководством Алексея Александровича Толочкова и Петра Николаевича Сячинтова, нуждался в некоторых доработках, но все же представлял интерес для армии.  Схема береговой САУ А.А. Толочкова в походном положении Насколько известно, перспективный проект так и не получил собственного названия. Во всех документах и источниках самоходка именуется береговой САУ конструкции А.А. Толочкова или иным подобным образом. Организация-разработчик обычно в таких названиях не упоминается. Примечательно, что в последнем случае могла бы иметь место некоторая путаница. Дело в том, что в сентябре 1933 года ОКМО завода №174 был выведен из состава последнего и стал Опытным заводом Спецмаштреста. Разработка самоходки для береговой обороны началась еще до подобных преобразований, а завершилась через несколько месяцев после них. Первый проект ОКМО, предложенный в начале 1933 года, в целом, устроил заказчика, но тот предъявил дополнительное требование. САУ должна была основываться на шасси одного из серийных средних или тяжелых танков либо иметь максимальную степень унификации с серийной техники. Наиболее удобным источником агрегатов посчитали новейший танк Т-28. У него решили заимствовать силовую установку, элементы ходовой части и т.д. На переработку существующего проекта с использованием агрегатов Т-28 ушло немало времени. Опытный завод Спецмаштреста смог представить новый вариант САУ Толочкова только в марте следующего 1934 года. В улучшенном проекте были сохранены основные идеи, предложенные ранее. Одновременно с этим его переработали с учетом пожеланий заказчика и доступности агрегатов. В обновленном виде самоходка соответствовала техническому заданию армии и могла рассчитывать на серийное производство, принятие на вооружение и дальнейшую эксплуатацию. По задумке конструкторов Толочкова и Сячинтова, новая самоходка должна была представлять собой бронированную машину, буквально построенную вокруг 152-мм дальнобойной пушки. САУ предложили оснастить гусеничным шасси высокой проходимости, основанным на агрегатах серийного танка. При этом выбранная пушка отличалась чрезмерной мощностью отдачи, и потому в конструкции самоходки пришлось предусмотреть особые средства для развертывания на позиции. Стрелять предлагалось не с гусениц, но со специальной опорной плиты. Проектом предусматривалось строительство броневого корпуса с дифференцированной защитой. Лобовая и бортовая проекции должны были прикрываться 20-мм листами. Крыша, днище и корма могли выполняться из листов толщиной 8 мм. Корпус должен был иметь особую форму, обусловленную необходимостью размещения крупной и тяжелой артиллерийской установки. Его передняя часть отличалась меньшими размерами и должна была включать элементы силовой установки и трансмиссии. Все прочие объемы являлись крупным боевым отделением, в котором помещался лафет с орудием. Согласно сохранившимся схемам, лобовая часть корпуса должна была получить полукруглую нижнюю деталь, над которой помещался наклонный верхний лист. На уровне переднего моторного отсека высота вертикальных бортов резко увеличивалась, что обеспечивало формирование боевого отделения. Корма корпуса могла отличаться простой формой. Интересной особенностью новой САУ являлось крупное окно в днище, необходимое для вывода опорных устройств артиллерийской установки. Двигатель танка Т-28 посчитали недостаточно мощным, и потому САУ Толочкова должна была получить мотор БД-1 харьковской разработки. Мотор мощностью 800 л.с. помещался в передней части корпуса, непосредственно за трансмиссией. В переднем отсеке должны были находиться главный фрикцион сухого трения, пятискоростная коробка передач, многодисковые сухие бортовые фрикционы и двухрядные бортовые передачи с ленточными тормозами. Трансмиссия полностью заимствовалась у серийного танка, однако была доработана для установки в передней части корпуса. САУ должна была получить оригинальную ходовую часть, основанную на деталях Т-28. На каждом борту предлагалось устанавливать 12 попарно сблокированных опорных катков малого диаметра. Каждая пара катков имела свой амортизатор на основе вертикальной пружины. В передней части машины находились ведущие колеса, в корме – направляющие. Также предусматривалось применение шести поддерживающих роликов на каждом борту. Корпуса амортизаторов, колеса и ролики следовало закреплять на прочной продольной балке большой длины. В ее передней части предусматривалась установка дополнительного катка, а кормовые части двух балок соединялись между собой, образуя «хвост». При помощи гидравлических приводов балки могли перемещаться вверх и вниз, что позволяло вывешивать машину на опорной плите орудийной установки. В боевом положении гусеницы должны были подниматься на уровень корпуса и не касаться грунта. По расчетам, на перевод в боевое положение требовалось всего 2-3 минуты.  Самоходка в боевом положении: опорная плита опущена на грунт, ходовая часть поднята, орудие на нулевом угле возвышения Большую часть корпуса, по проекту Толочкова и Сячинтова, занимала артиллерийская установка. Под днищем корпуса разместили опорную плиту с роликовым погоном, на которую опиралась вращающаяся часть лафета. Последняя соединялась с корпусом и могла вместе с ним вращаться в горизонтальной плоскости. На массивном лафете помещались орудие с противооткатными устройствами, прицельные устройства и средства досылания. В качестве орудия для береговой самоходки была выбрана дальнобойная пушка Б-10 калибром 152,4 мм, разработанная заводом «Большевик». Это орудие имело ствол длиной 47 калибров с постоянной крутизной нарезов. Использовался поршневой затвор с ручным управлением. В базовой конфигурации пушка Б-10 монтировалась на буксируемом лафете с гусеничным ходом. Последний обеспечивал горизонтальную наводку в пределах 3° вправо и влево и вертикальную от -5° до +55°. В боевом положении пушка весила 14,15 т. Расчет включал 15 человек. Орудие Б-10 использовало 152-мм выстрелы раздельного заряжания со снарядами нескольких типов. Начальная скорость снаряда, в зависимости от его типа, достигала 940 м/с. Максимальная дальность стрельбы – порядка 30 км. Скорострельность находилась в пределах 1-2 выстрелов в минуту. В проекте ОКМО завода №174 / Опытного завода Спецмаштреста тело такого орудия должно было монтироваться на новом лафете внутри корпуса. При помощи опорной плиты и соответствующих приводов обеспечивалась круговая наводка по горизонтали. Впрочем, на полный оборот вокруг оси должно было уходить около 20 минут. Углы вертикальной наводки почти не изменились в сравнении с буксируемым лафетом. Новая установка получила гидравлические приводы. Также имелась возможность установки электрических приводов. Вероятно, могли применяться резервные ручные механизмы. Следует напомнить, что пушка Б-10 имела серьезный недостаток в виде низкой скорострельности, обусловленный необходимостью возвращения ствола на угол досылания. В новом проекте эта проблема решалась при помощи механизмов подъема и автоматического досылателя. Конструкторам удалось сократить потребное количество артиллеристов. Экипаж новой САУ мог состоять всего из 6-8 человек – вдвое меньше, чем у буксируемого орудия. Позади моторного отсека внутри корпуса находился пост управления с местом механика-водителя. Остальные члены экипажа в походном положении должны были находиться на других местах внутри машины. Новая САУ береговой обороны должна была отличаться большими размерами и массой. Так, общая длина с учетом бортовых балок могла достигать 12-13 м. Высота в походном или боевом положении – не менее 3-3,5 м. Боевая масса, по расчетам, достигала 50 т. При этом сравнительно мощный двигатель позволял получить приемлемые характеристики подвижности. На шоссе самоходка Толочкова могла бы разогнаться до 20-22 км/ч. Готовый проект самоходной артиллерийской установки с орудием Б-10 для береговой обороны был подготовлен в конце 1934 года. На этом известная история любопытной разработки заканчивается. Какие-либо сведения о проекте А.А. Толочкова и П.Н. Сячинтова после 1934 года не встречаются. По всей видимости, заказчик ознакомился с проектом и не дал разрешения на строительство опытного образца. Напротив, он мог распорядиться закрыть проект.  Опытное орудие Б-10 в исходной буксируемой конфигурации Не позднее середины тридцатых годов Опытный завод Спецмаштреста прекратил работы по теме специальной самоходки для противодесантной обороны. Точные причины этого неизвестны, но можно попытаться сделать некоторые предположения. Известные сведения, а также накопленный за последующие десятилетия опыт позволяют представить, почему САУ Толочкова не имела реальных перспектив, а также могла стать большой проблемой для Красной Армии. В первую очередь необходимо отметить чрезмерную сложность предложенного проекта. Для своего времени необычная самоходка была слишком сложна в производстве и эксплуатации. Прежде всего, должны были возникнуть проблемы с лафетом необычной конструкции и системами перемещения ходовой части. При этом нетрудно представить, к чему могла бы привести поломка или боевое повреждение последних. Серьезным ударом по проекту САУ могли стать неудачи орудия Б-10. Это изделие показывало весьма высокие огневые характеристики, но отличалось большими габаритами и весом, а кроме того, не могло показывать высокую скорострельность. Эту проблему можно было решать при помощи дополнительных механизированных средств управления наводкой или досылания. Впрочем, пушку даже после доработок не стали принимать на вооружение, что могло ударить по перспективам самоходной машины для нее. Также не стоит забывать про фактор конкуренции. В середине тридцатых годов советские конструкторы предлагали и реализовывали разные варианты облика самоходной артиллерийской установки, в том числе с орудием большого калибра. На фоне некоторых других проектов своего времени САУ Опытного завода Спецмаштреста могла выглядеть не самой удачной. Так или иначе, не позднее начала 1935 года разработчик проекта или потенциальный заказчик в лице Красной Армии решил прекратить работы. Интереснейшая самоходка для береговой обороны так и осталась на бумаге. Опытный образец не строился и, вероятно, даже не планировался к строительству. Проект САУ береговой обороны от А.А. Толочкова и П.Н. Сячинтова не был реализован, однако внес посильный вклад в дальнейшее развитие отечественной самоходной артиллерии. Он позволил проработать некоторые конструкторские решения и определить их перспективы. Кроме того, был создан задел для разработки новых шасси на базе существующих танков. Любопытно, что пушка Б-10, так же не поступившая на вооружение, тоже повлияла на развитие артиллерии. Позже на ее основе разработали несколько новых орудий. По материалам: Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2002. – Т. 1. 1905–1941. Широкорад А.Б. Энциклопедия отечественной артиллерии. – Мн.: Харвест. 2000. Автор: Рябов Кирилл Использованы фотографии: Aviarmor.net, War-russia.info |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история оружия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Авианосец береговой обороны | ezup | Военно-морской флот | 0 | 29.11.2018 11:40 |

| Новые дивизии береговой обороны | ezup | Новости Сухопутных войск | 0 | 16.01.2017 15:26 |

| Проект комплекса противоракетной обороны С-225 «Азов» | ezup | Противоракетные системы | 0 | 20.07.2016 12:57 |

| Проект системы противоракетной обороны «Таран» | ezup | ПВО | 0 | 16.02.2016 20:59 |

| Проект безэкипажного катера противолодочной обороны ACTUV (США) | ezup | Военно-морской флот | 0 | 15.04.2015 19:48 |

Линейный вид

Линейный вид