RUFOR.ORG

»

Авиация против танков (часть 18)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

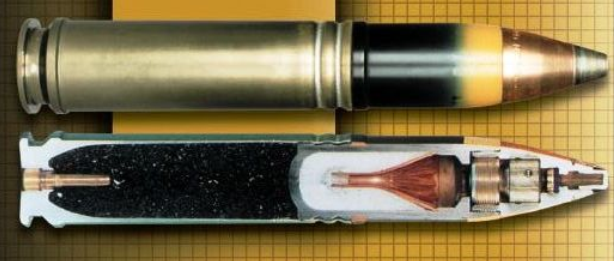

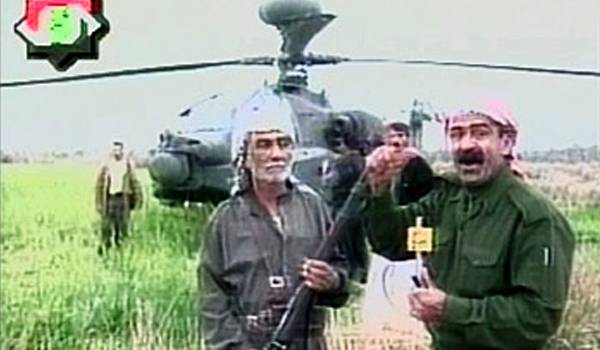

В 1967 году американские военные, не вполне удовлетворённые лёгким Hughes OН-6А Cayuse, объявили новый конкурс на перспективный вертолёт разведки и наблюдения. Согласно уточнённым требованиям, новая винтокрылая машина, предназначенная для наблюдения за полем боя и корректировки артиллерийского огня с высоты 2000-2500 м, должна была иметь статический потолок не менее 3500 м, время нахождения в воздухе не менее 2,5 часов и большую на 100-150 кг грузоподъёмность по сравнению с «Кейюсом». Максимальная скорость полёта – не менее 220 км/ч. По сравнению с транспортно-боевым UH-1, разведывательная машина должна была обладать меньшей визуальной и акустической заметностью. Специально оговаривалась возможность быстрой подготовки к повторному вылету в полевых условиях и более вместительный по сравнению с OН-6А пассажирско-грузовой отсек, что давало бы возможность участия в поисково-спасательных операциях, эвакуации раненых и доставки небольших грузов. В 1968 году победителем конкурса был объявлен специально подготовленный вариант лёгкого гражданского вертолёта Bell 206A, созданный компанией Bell Helicopter Textron. После принятия на вооружение он получил обозначение OH-58А Kiowa. По сравнению с гражданским вариантом «Кайова» получил более мощный турбовальный двигатель Allison T63-А-700 мощностью 317 л.с. и новый несущий винт с широкими лопастями. Вертолёт с экипажем из двух человек при максимальной взлётной массе 1370 кг мог покрыть расстояние 480 км. Полезная нагрузка первоначально не превышала 450 кг. С учётом того, что новой машине предстояло действовать вблизи линии боевого соприкосновения, на вертолёте предусмотрели установку блоков 70-мм НАР, шестиствольного 7,62-мм пулемёта M134 Minigun или 40-мм автоматического гранатомета М129. Однако в большинстве случаев, в связи с заметным падением лётных данных при установке вооружения, ведение разведки осуществлялось на невооруженном вертолете или вооружение было ограниченно одним пулемётом.  OH-58А Kiowa В августе 1969 года машины первой серийной партии были отправлены во Вьетнам. Там они использовались параллельно с «летающим яйцом» ОН-6А. «Кайове» так и не удалось вытеснить из эскадрилий разведки и наблюдения компактный и манёвренный «Кейюс», что во многом было связано со слабостью силовой установки. Пилоты отмечали, что OH-58А при полной загрузке не хватало тяговооруженности, что в свою очередь сказывалось на манёвренности и скорости полёта. По сравнению с «Кейюсом» ненамного более крупный «Кайова» оказался более вялым в управлении. Таким образом, оба лёгких вертолёта эксплуатировались в войсках параллельно. Несколько месяцев ушло на освоение машины лётным и техническим составом и устранение недочётов. Первый ОН-58А был потерян во Вьетнаме 27 марта 1970 года. Во время корректировки артиллерийского огня вертолёт получил многочисленные попадания 12,7-мм пуль, что привело к потере управления в результате отказа гидравлической системы. Неуправляемый вертолёт рухнул в джунгли на нейтральной полосе, оба члена экипажа погибли. Всего же во Вьетнаме было потеряно 45 вертолётов «Кайова». Часть из них погибла в авариях и катастрофах, вызванных отказом техники и ошибками пилотирования, но более половины – это результат обстрела с земли. Потери ОН-6А составили 654 вертолёта, но и использовалось «Кейюсов» в Юго-Восточной Азии гораздо больше. Таким образом, как и ОН-6А, который он был должен сменить, вертолёт OH-58А оказался весьма уязвим даже для лёгкого стрелкового оружия. Спектр применения «Кайовы» в Юго-Восточной Азии был достаточно широким – двухместные лёгкие вертолёты использовались не только как разведчики, они участвовали в операциях по поиску и спасению сбитых американских лётчиков, боролись с сампанами на реках, патрулировали периметр американских баз. Хотя OH-58А во Вьетнаме не несли специализированного противотанкового оружия, в ряде случаев разведывательно-патрульным вертолётам удавалось обнаружить северовьетнамские танки и навести на них противотанковые вертолёты и истребители-бомбардировщики. Для того чтобы пометить цель, применялись фосфорные гранаты и сигнальные ракеты. Однако из-за недостаточной тяговооруженности пилоты избегали летать в горной местности. По результатам боевого применения OH-58А в Юго-Восточной Азии было признано, что вертолёт нуждается в модернизации. Также военные пришли к мнению, что для сокращения уровня боевых потерь необходимо переходить к полётам на предельно малой высоте. В 1978 году в вариант OH-58С решили переделать 275 построенных ранее вертолётов. Скороподъёмность, скорость и безопасность полёта удалось повысить благодаря применению более надёжного двигателя Allison 63А-720 мощностью 420 л.с. Вертолёты, эксплуатируемые в строевых разведывательных эскадрильях, получили систему отстрела тепловых ловушек и дипольных отражателей. Для уменьшения бликов от солнца кабину оснастили плоскими стёклами. Так как больше внимания стало уделяться маловысотным полётам, на модернизированных машинах установили "ножи-рассекатели", позволяющие в 90% случаев избежать аварии при столкновении с проводами. В состав БРЭО ввели аппаратуру ночного видения NVG и станцию радиотехнической разведки AN/APR-39, извещающую экипаж о радиолокационном облучении. Благодаря возросшей грузоподъёмности появилась возможность подвески на OH-58С блоков 70-мм НАР и 12,7-мм пулемёта M296. Как и модернизированные модификации «Кейюса», вертолёты «Кайова» с двигателями увеличенной мощности пользовались популярностью в силах специальных операций. Благодаря небольшим габаритам «Кайовы» в военно-транспортный самолет С-130 вмещается два OH-58С, что позволяет быстро перебросить их к месту проведения спецоперации. После выгрузки, время приведения в боевую готовность составляет всего 10 минут. В начале 80-х в рамках программы повышения эффективности наблюдения за полем боя AHIP начались работы по оснащению OH-58 новыми оптоэлектронными системами, позволяющими вести разведку и осуществлять целеуказание другим боевым вертолётам, зависнув за укрытием (холмы, дома, деревья), выставив над ними лишь блок датчиков, расположенный над втулкой несущего винта. При этом предусматривалось, что вертолёт будет действовать, в том числе и в ночное время на высоте 15-20 м. Для защиты от средств ПВО вертолёт должен был нести станции постановки помех. Вообще программа модернизации «Кайовы» была затеяна в связи с качественным усилением советской армейской ПВО. Ведение визуальной разведки в зоне действия мобильных противовоздушных комплексов стало смертельно опасным делом. Кроме того, опыт применения в локальных войнах вертолётов, вооруженных управляемыми противотанковыми ракетами, выявил определённые сложности при обнаружении целей. Даже зная район нахождения вражеской бронетехники и обнаружив танки визуально, оператору вооружения иногда было очень непросто загнать цель в поле визира аппаратуры наведения ПТУР. В ходе поиска и наведения ракеты какие-либо резкие маневры были противопоказаны, так как это могло привести к срыву процесса наведения. При этом зависший примерно на 40-60 с вертолёт представлял собой лёгкую мишень. Таким образом, модернизированный разведывательный вертолёт с надвтулочной оптоэлектронной системой должен был сократить время поиска цели лётчиком-оператором ударного вертолёта за счёт выдачи точного целеуказания с помощью лазерного дальномера-целеуказателя и снизить уязвимость за счёт сокращения времени пребывания в зоне поражения войсковых зенитных комплексов. OH-58D Kiowa Warrior Для компенсации увеличившегося взлётного веса на вертолёте, получившем обозначение OH-58D Kiowa Warrior, установили новый двигатель Allison 250-С30Х мощностью 485 л.с. На «Кайова Уорриор» внедрили новый несущий четырёхлопастной винт повышенной эффективности, что стало отступлением от фирменного почерка фирмы «Белл» - двухлопастного винта. Лопасти винта выдерживают прострел 23-мм снарядами. Много внимания было уделено снижению уровня шумности и тепловой заметности. Для этого двигательный отсек был увеличен, а под его капотами разместилась система охлаждения выхлопных газов. Наиболее заметным внешним отличием от других модификаций стал «шарик» «мачтовой системы наблюдения», установленный на штанге длиной 850 мм поверх ротора несущего винта. В круглом композитном контейнере, на стабилизированной платформе размещены: телекамера с 12-кратным увеличением, пассивная ИК-система ночного видения (тепловизор) и лазерный дальномер-указатель. Полученная информация, после обработки бортовым вычислительным комплексом выводится на многофункциональные дисплеи. Для связи с экипажами противотанковых вертолётов в состав БРЭО вошла многоканальная КВ-УКВ радиостанция. Электронная аппаратура заняла весь грузопассажирский отсек за спинками сидений двух членов экипажа, доступ к аппаратуре и системе её охлаждения осуществлялся через задние двери, ставшие, скорее, боковыми капотами. В кабине для повышения выживаемости экипажа при ударе вертолёта о землю установили кресла с амортизацией и подушки безопасности, сходные с автомобильными. Хотя первоначально для самообороны OH-58D на вертолёт планировалось подвешивать пару пусковых труб с ПЗРК FIM-92 Stinger, разведчик должен был иметь возможность самостоятельно «обработать» обнаруженную наземную цель. В состав вооружения ввели подвесные контейнеры с пулемётами и блоки НАР, а в кабине смонтировали прицелы для НАР и пулемета. Вес боевой нагрузки на внешних узлах мог достигать 227 кг. После начала поступления в войска вооруженного OH-58D, оставшиеся машины модификации OH-58С разоружили и в войсках их стали называть «гладкими». Возросшую до 2500 кг максимальную взлётную массу и увеличившееся лобовое сопротивление не удалось в полной мере компенсировать повышением мощности силовой установки. Максимальная скорость первого варианта «Кайова Уорриор» не превышала 222 км/ч. В дальнейшем на доработанной модификации OH-58D ввели двигатель Rolls-Royce T703-AD-700A с взлётной мощностью 650 л.с. При этом максимальная скорость увеличилась до 240 км/ч. Поставки OH-58D Kiowa Warrior в войска начались летом 1986 года. Всего было заказано 349 вертолётов. Позже ещё около двух сотен переделали из ранних вариантов OH-58. Общая стоимость программы вертолёта разведки и целеуказания получилась весьма внушительной - $2,4 млрд в ценах средины 80-х. При этом машины разных серий могли серьёзно отличаться составом БРЭО и вооружения. На части OH-58D в состав авионики добавили систему управления огнем, включающую дисплей и подсистему наведения ПТУР. Достаточно совершенной была аппаратура предупреждения о радиолокационном облучении. Станцию AN/APR-39 заменили "трехмерной" AN/APR-44, которая помимо азимута указывает, откуда (сверху или снизу) действует источник радиолокационного облучения, что позволяет экипажу правильно выбрать маневр уклонения. Аппаратуру обнаружения РЛС дополнили системой предупреждения об облучении лазером AVR-2. За двигателем появился излучатель станции ИК-помех ALQ-144, сходный по принципу действия с нашей «Липой». Первые OH-58D с надвтулочной оптоэлектронной системой проходили войсковые испытания в 160-м авиационном полку специального назначения Армии США. В дальнейшем «Кайова Уорриор» придавались вертолётным частям, вооруженным противотанковыми вертолётами AH-64А Apache. Разведывательные OH-58D в ходе боевого взаимодействия с ударными АН-64А осуществляли поиск и обнаружение бронетехники и производили целеуказание. В случае необходимости имелась возможность "подсветки" объекта лазерным лучом для наведения управляемых ракет, запущенных "Апачами". Как правило, один ОН-58D действовал с 4 ударными вертолётами. В ходе эксплуатации модернизированных вертолётов-разведчиков выявилось, что иногда рациональней нанести удар по обнаруженной цели самостоятельно. Для этого пришлось доработать систему управления вооружением и узлы подвески. АН-58D Вертолет, известный как АН-58D, мог нести до 4 ПТУР AGM-114 Hellfire с лазерной ГСН. Данная модификация создана в рамках концепции «вооруженной разведки», но широкого распространения она не получила. Стандартным вариантом вооружения считалась подвеска двух ПТУР и блока НАР. Использование НАР связано с тем, что 70-мм реактивные снаряды Hydra 70 являются универсальным оружием, которое можно применять как по наземным, так и по воздушным целям. Кроме того, применять дорогостоящие ПТУР против небольших пехотных подразделений или одиночных транспортных средств не рационально. С помощью реактивных снарядов также можно нанести скоротечный удар по средствам ПВО противника, выскочив ненадолго из укрытия в складках местности. Впервые OH-58D был опробован в бою в 1989 году в ходе операции «Правое дело», целью которой было свержение панамского диктатора Мануэля Норьега. В ходе операции экипажи OH-58D корректировали действия ударных AH-64А и наземных подразделений. Один вертолёт был повреждён огнём стрелкового оружия, после чего разбился. Пилоту удалось выжить, но оператор погиб. С июля 1988 года полтора десятка вертолётов «Кайова Уорриор» задействовались в операциях против иранских быстроходных катеров, совершавших атаки на танкеры в Персидском заливе. При этом выявилось, что ПТУР «Хеллфайр» малоэффективны против малоразмерных морских целей. Оказалось, очень непросто удержать в прицеле катер, идущий со скоростью более 60 км/ч, к тому же луч лазерного дальномера-целеуказателя зачастую рассеивался брызгами воды.  Во время операции «Буря в пустыне» OH-58D не только обеспечивали действия ударных «Кобр» и «Апачей», но и служили «глазами» американских танковых подразделений, вскрывая замаскированные огневые точки, неподавленные узлы обороны и поддерживая операции спецназа. Особенно пригодилась способность «Кайова Уорриор» действовать ночью и в условиях плохой видимости. Так, в ночь с 17 на 18 февраля пара OH-58D уничтожила ПТУР «Хеллфайр» береговую батарею иракских ПКР HY-2 (китайский вариант ПКР П-15). На счету вооруженных OH-58D имеется несколько единиц иракской бронетехники. Особенно лёгкие разведывательно-ударные вертолёты отличились во время освобождения кувейтской территории. В 1991 году в боевых действиях против войск Саддама Хусейна принимали участие 103 OH-58D, при этом было потеряно три машины. 17 декабря 1994 года в ходе рутинного патрульного полёта вдоль границы между двумя Кореями, экипаж OH-58D непреднамеренно залетел на 6 км в воздушное пространство КНДР и был сбит. Один член экипажа погиб, а другой провел в северокорейском плену 13 дней.  Вертолёты «Кайова Уорриор» до недавнего времени активно использовались в Ираке и Афганистане. В начальный период иракской кампании 2003 года вертолёты вели поиск вражеских танков и разведку, а после участвовали в операциях против иракских повстанцев. В ряде случаев OH-58D использовались для огневой поддержки наземных подразделений и в роли воздушного командного пункта. Американское командование отмечало высокий коэффициент технической готовности вертолётов, который не снижался ниже значения 0,9. С 2003 по 2014 год от огня противника и в лётных происшествиях потеряно 35 OH-58D.  Обломки OH-58D в Ираке В настоящее время «Кайова Уорриор» заменены в зоне боевых действий беспилотниками, а для обеспечения вертолётной поддержки сил специальных операций и частных военных кампаний используются лёгкие боевые вертолёты AH-6 Little Bird и AH-64 Apache. На момент своего создания OH-58D Kiowa Warrior превосходил все серийные разведывательно-боевые вертолёты по возможностям обнаружения целей на поле боя и выдачи целеуказания авиационным средствам поражения и артиллерии. Но после появления AH-64D Apache Longbow с РЛС миллиметрового диапазона AN/APG-78, размещённой в обтекаемом контейнере над втулкой несущего винта и электронно-оптической системой TADS, включающей в себя телевизионную и ИК аппаратуру с 30-кратным увеличением, необходимость в дорогостоящем слабо защищённом вертолёте стала не очевидной. Содержать в штате вертолётной эскадрильи несколько машин, отличающихся составом БРЭО, узлами и агрегатами от основных боевых вертолётов, посчитали слишком затратным. К тому же «Кайова Уорриор», уступая по лётным данным «Апачу», зачастую сковывала действия боевого звена. После насыщения строевых ударных вертолётных эскадрилий AH-64D с надвтулочным радиолокатором и прицельно обзорными оптоэлектронными системами, не уступающими по своим возможностям аппаратуре, установленной на «Кайове Уорриор», необходимости в устаревающем небронированном разведывательном вертолёте больше не было. В 2008 начался постепенный вывод OH-58D из боевых эскадрилий. Но американцы, известные своим бережным отношением к даже безнадёжно устаревшей авиационной технике, не спешили разделывать ещё вполне дееспособные вертолёты на металлолом. Разведывательно-ударные OH-58D, имеющие ещё достаточный лётный ресурс, передавались на консервацию в Дэвис-Монтан. Часть разоруженных машин продали гражданским, их также приобретали правоохранительные и природоохранные ведомства.  До сих пор на «Кладбище костей» в Аризоне находится на хранении примерно две сотни OH-58. После отказа командования американской армейской авиации от вертолётов «Кайова Уорриор» бывшие в употреблении машины поставлялись в Турцию, Саудовскую Аравию, Тунис, Хорватию и Грецию. Некоторые страны получили вооруженные OH-58D в рамках безвозмездной военной помощи. Однако стоит отметить, что экспортные поставки начались только через 30 лет, прошедших с момента принятия OH-58D на вооружение, и уже после того как вертолёт был введен из эксплуатации в Армии США. Однако на этом история совершенствования вертолёта «Кайова» не закончилась. В 2012 году компания Bell Helicopter начала испытания новой разведывательно-ударной модификации OH-58F. На данной модели усовершенствованная оптоэлектронная система наблюдения размещена в носовой части вертолёта.  OH-58F В распоряжении оператора и пилота появились две многофункциональные жидкокристаллические панели. Благодаря облагороженной аэродинамике и снижению на 10% массы пустой машины удалось улучшить лётные данные и повысить защищённость кабины и силовой установки. Ещё более продвинутый вариант OH-58F Block II получил современный экономичный двигатель Honeywell HTS900 мощностью 1000 л.с., новую трансмиссию и хвостовой винт гражданского Bell 427. На вертолёте установили аппаратуру управления беспилотными летательными аппаратами, что должно было повысить разведывательные возможности модернизированной «Кайовы». Первый серийный вертолёт передали вооруженным силам в конце 2013 года. Всего в эту модификацию предполагалось переоборудовать 320 вертолётов OH-58D. Однако по причине бюджетных ограничений программу модернизации свернули, и было построено всего несколько экземпляров OH-58F. Скорее всего, переоборудованные машины попали в вертолётные подразделения сил специальных операций. Не реализованным проектом остался OH-58F/AVX с соосными несущими винтами и двумя дополнительными горизонтальными винтами в кольцевых обтекателях. Расчёты показали, что в данный вариант можно было переделать 2/3 имеющихся OH-58D. При этом предлагалось серьёзно сэкономить за счёт использования фюзеляжа и некоторых узлов и агрегатов серийных машин. Срок службы переоборудованных вертолётов должен был составлять ещё 20-25 лет. OH-58 OH-58F/AVX После перехода на соосную схему удельный расход топлива планировалось уменьшить на 30%, а скорость и дальность полёта должны были возрасти на 20%. При этом БРЭО и вооружение должно было быть заимствовано с модификации OH-58F Block II. Но в силу бюджетных ограничений военные предпочли тратить средства на закупку беспилотных летательных аппаратов, а не на модернизацию старых вертолётов. Лёгкие вертолёты фирмы «Белл» пользуются устойчивым спросом на внешнем рынке. Иностранным заказчикам предлагались ударные машины на базе вертолётов гражданского назначения. Параллельно со строительством военного OH-58А Kiowa компания Bell Helicopter Textron для гражданского рынка создала Bell 206 JetRanger, который отличался удлинённым фюзеляжем, более мощным двигателем и большим диаметром несущего винта.  Bell 206L с ПТУР TOW Модернизированный вариант Bell 206L с гиростабилизированным прицелом M65, установленным над кабиной, и ПТУР TOW был принят на вооружении в ряде стран. В целом же «Джет Рэнглер» получил гораздо большее распространение, чем «Кайова». Благодаря большей грузоподъёмности и удлиненному фюзеляжу Bell 206L больше подходил для использования в роли транспортно-боевого вертолёта, что особенно ценилось в странах «третьего мира». В некоторых странах американские Bell 206L вооружались ПТУР НОТ. Например, такие вертолеты, принадлежащие Саудовской Аравии, участвовали в боевых действиях во время операции «Буря в пустыне». Дальнейшим вариантом развития вертолёта Bell 206 стал Bell 407, впервые поднявшийся в воздух в 1995 году. На этой машине используется четырёхлопастной несущий винт, разработанный для OH-58D Kiowa Warrior. Турбовальный двигатель Allison 250-C47B мощностью 813 л.с. способен разогнать машину массой 2700 кг до 260 км/ч. Вертолёт способен взять на борт груз массой до 1060 кг. При размещении на внешних узлах боевой нагрузки массой 227 кг радиус действия составляет 320 км.  Bell 407GT Вооруженный вариант получил обозначение Bell 407GT. Эта машина оснащена обзорно-прицельной аппаратурой, во многом сходной с использованной на вертолёте OH-58F и аналогичным составом вооружения. Вертолёты Bell 407GT поставлялись в Сальвадор, Мексику, ОАЭ и Ирак.  К апрелю 2013 года ВВС Ирака получили 27 боевых вертолётов Bell 407GT, которые активно использовались в боях с исламистами. 8 октября 2014 года один вертолёт был сбит ракетой ПЗРК, при этом оба лётчика погибли. Ещё во время вьетнамской эпопеи американское армейское командование пришло к выводу, что АН-1 Cobra далёк от идеала боевого вертолёта и может рассматриваться лишь в качестве временной меры. По характеристикам живучести, скорости полёта и боевой нагрузки «Кобра», созданная во многом на базе транспортно-боевого UH-1 Iroquois, не устраивала военных. Вскоре после окончания войны во Вьетнаме был объявлен конкурс AАН (Advanced Attack Helicopter – рус. Перспективный боевой вертолёт). В отличие от вертолёта АН-1 Cobra, который изначально предназначался для борьбы с партизанами в джунглях Юго-Восточной Азии, основным назначением перспективной машины являлась борьба с советскими танками на европейском ТВД, в том числе в сложных метеоусловиях и ночью. В техзадании на проектирование двухдвигательного перспективного противотанкового вертолёта указывалось, что ему придётся действовать в условиях сильной ПВО и с полевых аэродромов, что в свою очередь означало автономность применения и способность к саморазвертыванию. По уровню защищённости, скорости, манёвренности и дальности полёта новый боевой вертолёт должен был превзойти все существующие машины аналогичного назначения. В качестве основного вооружения предполагались 16 ПТУР BGM-71 TOW и 30-мм пушка. Позже в спецификацию ракетного вооружения внесли изменения, главным калибром должны были стать шестнадцать AGM-114 Hellfire с лазерным наведением. В части требований, касающихся боевой живучести, указывалось, что вертолёт должен быть неуязвим к одиночным попаданиям бронебойных пуль калибра 12,7-мм с дистанции 450 м и иметь минимальную уязвимость при поражении 23-мм осколочно-фугасным снарядом. После попадания указанных боеприпасов в любую часть вертолёта, за исключением элементов рулевого винта, должна была иметься возможность продолжать полёт в течение 30 минут. К 1976 году определились два главных претендента на победу в конкурсе. Это были YAH-64 от компании Hughes Helicopters и Bell YAH-63. При проектировании YAH-63 фирма «Белл» во многом опиралась на опыт, полученный при создании АН-1 Cobra. Но в отличие от «Кобры» новый вертолёт с самого начала являлся двух двигательным. Турбовальные General Electric YT700-GE-700, с взлётной мощностью по 1680 л.с. каждый, в горизонтальном полёте разгоняли вертолёт до 322 км/ч. Вертолёт с максимальной взлётной массой 8700 кг мог пролететь 570 км. В отличие от «Кобры» опытный YAH-63 был оснащён трехколесным шасси с гидравлическими амортизаторами, способными обеспечить безопасность экипажу при скорости встречи с землёй до 12,8 м/с.  Bell YAH-63 Однако победителем в конце 1976 года был объявлен вертолёт, предложенный компанией «Хьюз». На выбор военных отчасти повлияла авария, произошедшая с YAH-63 во время сравнительных испытаний. Кроме того, уровень защищённости YAH-64 был изначально выше и оснащался более живучим четырёхлопастным несущим винтом. По сравнению с вертолётом фирмы «Белл» прототип, построенный «Хьюз», имел лучшую манёвренность у земли. К тому же, несмотря на полностью новую конструкцию, YAH-64 обещал быть менее затратным в производстве и эксплуатации. YAH-64 с Т-образным хвостовым оперением После победы в конкурсе, ещё два года ушло на доработку вооружения и БРЭО. Для снижения ИК-заметности на выхлопных соплах смонтировали теплорассеивающие насадки. Изменения внесли в остекление кабины и хвостовую часть. На втором лётном прототипе была установлена новая прицельно-навигационная система TADS/ PNVS, разработанная фирмой Martin-Marietta. Аппаратура системы TADS включает в себя оптический прицел, телевизионную камеру высокого разрешения, лазерный дальномер-целеуказатель и теплопеленгатор. Оптический прицел и дневная телевизионная камера используются в условиях хорошей видимости. Тепловизор предназначен для работы ночью и в при плохой видимости. Для пилотирования в ночное время и в сложных метеоусловиях предназначена аппаратура PNVS. На эталонный предсерийный образец установили более надёжные двигатели T700-GE-701 мощностью 1696 л.с. Много внимание было уделено повышению уровня живучести и стойкости к боевым повреждениям. В случае отказа или боевого повреждения одного двигателя, второй автоматически переходит на чрезвычайный режим работы. Трансмиссия сохраняет работоспособность в течение 30 минут после полной утечки масла. Борт кабины экипажа уверенно держит попадания 12,7-мм пуль, а лопасти несущего винта рассчитаны на прострел 23-мм бронебойными снарядами. Между рабочими местами экипажа установлена противоосколочная кевларовая перегородка. В распоряжении оператора вооружения имеются необходимые приборы и органы управления для самостоятельного выполнения полета и посадки при выходе из строя командира экипажа. При массе пустого вертолёта 5165 кг, вес элементов защиты составляет 1100 кг. Прототип YAH-64А в 1982 году После внесения доработок и подтверждения заявленных характеристик, в декабре 1981 года было принято решение о серийном строительстве вертолета АН-64А Apache. Специально для этого в городе Меса, в штате Аризона построили сборочный цех. Вскоре собственником вертолётного производства Hughes Helicopters стала корпорация McDonnell Douglas. В 1997 году компания McDonnell Douglas в свою очередь была поглощена Boeing Company. После этого сборочное производство в Аризоне велось под эгидой «Боинга». Хотя на данный момент новые «Апачи» здесь больше не строят, модернизация ранних вариантов продолжается до сих пор. Спутниковый снимок Google Earth: вертолёты АН-64 Apache на стоянке рядом со сборочным цехом «Боинг» в городе Меса К 1982 году определились характеристики винтокрылого штурмовика. Вертолёт с максимальным взлётным весом 10430 кг и суммарной мощностью силовой установки 3392 л.с. разгонялся в горизонтальном полёте до 293 км/ч. Крейсерская скорость – 265 км/ч, на пикировании – не более 365 км/ч. Боевой радиус – более 400 км. С четырьмя подвесными баками перегоночная дальность составляет 1750 км, что позволяет быстро перебрасывать вертолёты своим ходом. Боевая нагрузка - 770 кг. В стандартном варианте вооружения «Апач» несёт два блока по 19 70-мм НАР и восемь ПТУР. ПТУР AGM-114 Hellfire Основным противотанковым оружием являются до 16 ПТУР AGM-114 Hellfire, размещённые на четырёх узлах подвески. Поражение легкобронированных целей, транспортных средств и живой силы возможно с помощью подвижной 30-мм пушки М230 с боекомплектом до 1200 снарядов, способной вести огонь в секторе ± 110° по горизонтали, и +11°… -60° по вертикали. Пушка М230 с электрическим приводом ведёт стрельбу снарядами весом 340-350 г, покидающими ствол с начальной скоростью до 850 м/с. Темп стрельбы 600-650 выстр/мин. Масса орудия без турели и боеприпасов – 57,5 кг. Эффективная дальность стрельбы по наземным целям 3 000 м.  М230 Для стрельбы из пушки М230 используются кумулятивно-осколочные снаряды M789 с бронепробиваемостью 40 мм ( по другим данным до 50 мм) при попадании под прямым углом.  Эксперты в области авиационных средств поражения отмечают, что это очень хороший показатель для малогабаритного вращающегося снаряда, в котором содержится 27 грамм взрывчатого вещества. Как известно, в малогабаритных боеприпасах не просто добиться устойчивого формирования кумулятивной струи, которая из-за вращения снаряда склонна к тому же к «разбрызгиванию». Для стрельбы по живой силе и небронированной технике могут использоваться осколочно-фугасные снаряды М799, содержащие 43 грамма взрывчатого вещества. При разрыве снаряда М799 образуется зона сплошного поражения осколками радиусом 2 м. Как заявляют пилоты «Апачей», участвовавшие в боевых действиях, из пушки вполне можно сделать прямое попадание в человека с дистанции в километр. Также в состав вооружения могут входить 70-мм ракеты Hydra 70, CRV7 и APKWS. Управляемая ракета APKWS создана компанией BAE Systems на базе НАР Hydra 70. Она оснащена лазерной ГСН и обладает высокой точностью. Ракета с кумулятивно-осколочной боевой частью массой 4 кг может использоваться для борьбы с бронетехникой и является гораздо более бюджетным вариантом, чем ПТУР «Хеллфайр». Стоимость APKWS составляет около $30 тыс. На дальности 5000 м более 50% ракет укладываются в круг диаметром 1 м. Запуск ракет APKWS осуществляется из стандартных блоков для 70-мм НАР Hydra 70.  AH-64А В первой половине 1984 года первые серийные «Апачи» поступили в 7-й вертолётный батальон 17-й бронекавалерийской бригады и в 6-ю аэромобильную бригаду, дислоцированную в Форт Худ. В 1989 году AH-64А обкатали в бою против панамских военизированных подразделений, оставшихся верными Мануэлю Норьеге. Так как противник не располагал танками, дорогостоящие ПТУР «Хеллфайр» с лазерным наведением использовали против колёсных транспортных средств, для уничтожения блокпостов и в ходе нанесения ударов по казармам. При этом «Апачам», действующим ночью, удалось парализовать переброску подкреплений и точечными ударами уничтожить узлы обороны панамцев. В январе 1991 года «Апачи» одни из первых вступили в бой в Ираке. Ударная группа в составе восьми вертолётов 17 января скрытно вышла в юго-западную часть Ирака, где размещались РЛС обзора воздушной обстановки. С дистанции 6 км были уничтожены сами радиолокаторы, узлы связи и дизель-генераторы. После начала активной фазы операции AH-64А организовали охоту за иракской бронетехникой и пусковыми установками ОТР. В этой роли «Апачи», оснащённые аппаратурой TADS/PNVS, действуя ночью и в условиях плохой видимости, проявили себя лучше, чем «Кобры». Однако отмечалось, что эффективность ночных прицельно-обзорных систем оказалась не столь высока, как это рекламировалось. В то же время сверхзвуковые ПТУР «Хеллфайр», обладающие по сравнению с ракетами «Тоу» большей дальностью пуска, зарекомендовали себя хорошо, уверенно поражая иракские Т-72А. Уже в ходе боевых вылетов выяснилось, что пуск «Хеллфайра» необходимо выполнять немножко в сторону. При старте ракета не должна пройти перед линзой инфракрасной камеры, иначе её факел даст такую засветку, что оператор неминуемо потеряет цель. Цель можно сменить за четыре секунды до попадания «Хеллфайра» – ГСН ракеты успевает перенавестись. Всего в зону боевых действий было отправлено 200 AH-64А, потери составили три машины. Зенитное противодействие оказалось не столь сильным, как этого ожидали американцы. Наиболее современные по тем меркам противовоздушные комплексы, имевшиеся в Ираке, были отведены с передовой для защиты штабов, авиабаз и крупных городов. Вскоре после переброски AH-64А на американские базы в Европе начались учения и моделирование боевых ситуаций, в которых учитывалось противодействие существующих на тот момент советских войсковых комплексов ПВО. Анализ возможностей «Апача» первой серийной модификации показал, что боевая эффективность AH-64А будет ненамного выше, чем у модернизированных AH-1F, а потери могут быть очень значительными.  Для действий в Европе разработали специальную тактику. Внешнее целеуказание должно было поступать от наземных передовых авианаводчиков или от разведчиков OH-58D Kiowa Warrior. При этом выход «Апачей» на рубеж атаки должен был происходить на высокой скорости и минимальной высоте полёта. После кратковременной «горки», произведя пуск ракеты, боевой вертолёт опять снижался и осуществлял отход. Использование такого боевого приёма должно было существенно сократить время нахождения боевых вертолётов в зоне поражения войсковых средств ПВО. Однако маловысотные полёты над густозаселённой местностью были чреваты столкновением с проводами ЛЭП. Для защиты от этой опасности на вертолёты монтировали специальные ножи-рассекатели. Но внешняя подсветка цели в ходе атаки не всегда была возможна. В боевой обстановке существует реальная вероятность, что ударным вертолётам придётся действовать в глубине обороны противника автономно. В этом случае вести поиск цели и наведение ракеты придётся самостоятельно. Тут возникали определённые сложности. Даже если вертолёту удавалось выйти незамеченным на рубеж пуска ПТУР, экипажу требовалось некоторое время для обнаружения и идентификации цели. После пуска управляемой ракеты оператор вынужден подсвечивать цель лучом лазера, и вертолёт при этом сильно скован в манёвре. В этот момент носитель ПТУР очень уязвим для зенитного огня. Одним из путей снижения уязвимости противотанкового вертолёта является оснащение его малогабаритным радиолокатором и применение противотанковых управляемых ракет с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Обнаружив бронетехнику противника с помощью РЛС и взяв на сопровождение выбранные цели, в случае использования ПТУР с радиолокационной ГСН оператор наведения имеет возможность обстрелять несколько разных целей. При этом вертолёт не так скован в манёвре, как в случае использования ракет с лазерным, радиокомандным или проводным наведением. Оснащение боевого вертолёта радиолокатором кругового обзора позволяет не только повысить обзорно-разведывательные и ударные возможности, но и сокращает время пребывания в зоне поражения комплексов ПВО. Одновременно повышается информационная осведомлённость экипажа о воздушной обстановке. Это, в свою очередь, при обнаружении истребителей противника позволяет своевременно строить маневр уклонения и занимать выгодную позицию для ведения оборонительного воздушного боя. Лётно-технические характеристики вертолёта «Апач» в случае оснащения ракетами воздушного боя делают его достаточно грозным противником в воздушном бою. Впрочем, возможности ракет «Хеллфайр» тоже позволяют использовать их против маловысотных дозвуковых целей, что неоднократно подтверждалось во время испытательных пусков. Было признано рациональным обеспечить обмен информацией между вертолётами ударной группы, это позволяло оптимально координировать действия и рационально распределять обнаруженные цели. Вскоре после начала серийного производства AH-64А встал вопрос о модернизации вертолёта. Путём внедрения новой системы управления огнём, современных средств связи ин навигации, повышения защищённости, увеличения мощности силовой установки и использования новых модификаций ПТУР «Хеллфайр» на модели AH-64В предполагалось существенно увеличить боевую эффективность. Однако после анализа возможных вариантов программу AH-64В свернули в пользу вертолёта, оснащённого надвтулочной РЛС миллиметрового диапазона. 15 апреля 1992 года в воздух поднялся AH-64D. Для компенсации увеличившегося взлётного веса на вертолёт установили два двигателя General Electric T700-701C мощностью по 1 890 л. с. AH-64D Тестирование шести прототипов продолжалось до апреля 1995 года. По результатам испытаний было признано, что боевая эффективность AH-64D по сравнению с AH-64А увеличилась в 4 раза. Согласно пятилетнему контракту Министерство обороны США выделило $ 1,9 млрд на модернизацию 232 AH-64A до уровня AH-64D. Одновременно с модернизацией велось строительство новых вертолётов. На сегодняшний день построено более 2000 «Апачей» всех модификаций. Стоимость программы AH-64D по состоянию на 2007 год составила $ 11 млрд. Поставки серийных AH-64D Apache Longbow в войска начались в 1997 году.  Обтекатель радиолокатора AN / APG-78 Наиболее заметной внешней особенностью AH-64D стала надвтулочная антенна РЛС миллиметрового диапазона AN / APG-78 Longbow и более крупные отсеки радиоэлектронной аппаратуры по обоим бортам нижней части фюзеляжа. Радар, сопряженный с системой управления вооружением, по американским данным, способен отслеживать до 128 целей и атаковать до 16 одновременно. Пуск ракет может быть осуществлён через 30 сек после обнаружения цели. Данные по дальности обнаружения цели типа «танк» в различных источниках противоречивы. Согласно информации, предоставленной на сайте компании производителя Northrop Grumman, в автоматическом режиме радар способен контролировать обстановку на площади более 52 км² по направлению полёта. Боевая авиационная всепогодная система AAWWS Longbow обеспечивает возможность применения ПТУР с радиолокационной ГСН в сложных метеорологических условиях, так как РЛС AN / APG-78, в отличие от оптических средств наведения оружия, в том числе лазерной, способна успешно функционировать в условиях тумана и дождя. Радиолокатор в режиме кругового обзора может работать как по наземным, так и по воздушным целям, осуществлять картографирование местности и управлять полётом на предельно малой высоте. Однако из-за высокой стоимости РЛС AN / APG-78 ими оснащаются не все модернизированные «Апачи». Вертолёты, оснащённые радарами в ходе совместного боевого вылета, через аппаратуру обмена данными должны выдавать целеуказание «Апачам», на которых радара нет. Вне зависимости от наличия или отсутствия радиолокатора AN / APG-78 на AH-64D была обновлена большая часть бортовой электроники. Исходя из опыта применения авиации в ходе Иракской компании 1991 года, на все модернизированные и новые машины установили запросчики системы «свой - чужой», которая должна исключить нанесение ударов по своим войскам. В состав БРЭО AH-64D введены: усовершенствованная система спутниковой навигации GPS, цифровая система закрытой многоканальной связи, бортовой компьютер повышенной производительности с программным обеспечением, стандартизированным в рамках вооруженных сил и сопрягаемым с любой системой управления. Аппаратура ночного видения PNVS заменена более совершенной FLIR. Для противодействия вражеским системам ПВО предназначены: приёмник радиолокационного излучения AN / APX-123, система датчиков, предупреждающих об облучении лазером LWS, станции постановки помех AN / ALQ-211 и AN / ALQ-136. Не забыты и традиционные меры защиты: тепловые ловушки и дипольные отражатели. После начала строительства модификации AH-64D бортовое оборудование вертолёта неоднократно подвергалось улучшению. В частности, на вертолётах AH-64D Block II существенно увеличено разрешение РЛС AN / APG-78. Согласно американским данным, на дальности 10 км имеется возможность уверенной идентификации цели. Теперь можно не просто обнаружить бронетехнику противника и навести на неё ракеты, а также отличить гусеничный бронетранспортёр от танка без его визуального опознавания. Таким образом, при атаке целей на поле боя или в ходе движения в колонне, можно выбрать приоритетные. Этого удалось добиться благодаря уменьшению ширины луча и повышению энергетического потенциала. Что, в свою очередь, повысило способность радара к точному распознанию целей и его помехоустойчивость, что особенно важно при стрельбе ракетами с радиолокационным наведением. В 2003 году AH-64D задействовались в операции «Иракская свобода». В первые часы операции, начавшейся 20 марта, «Апачи» нанесли удар ПТУР AGM-114L с радиолокационным наведением и AGM-114K с лазерным наведением по иракской бронетехнике и укреплениям на границе с Кувейтом. В этот раз иракцы отчасти учли уроки «Бури в пустыне». Практически все иракские танки были хорошо замаскированы и использовались в роли неподвижных огневых точек. Обнаружить и поразить замаскированную бронетехнику, находящуюся в капонирах и обложенную мешками с песком, оказалось очень непросто. В ряде случаев не помогал даже надвтулочный радиолокатор, и вертолёты возвращались с неизрасходованным боекомплектом. Узлы обороны, как правило, хорошо прикрывались зенитной артиллерией и ПЗРК. 24 марта состоялся один из наиболее неудачных боевых рейдов с участием «Апачей». В тот день 34 AH-64D из состава 11-го авиационного полка попытались нанести удар по позициям дивизии "Медина" Республиканской гвардии между городами Хилла и Кербела. Хотя в ходе боевого вылета удалось уничтожить несколько танков Т-55 и Т-72, а также накрыть НАР позиции артиллерии, из-за сильного зенитного противодействия и понесённых потерь рейд можно считать провальным. Большая часть намеченных целей так и не была поражена. В ходе операции боевые повреждения получил 31 вертолёт. Причём 20 машин потребовали длительного ремонта.  Один «Апач» получил попадание гранаты РПГ-7 в двигатель (возможно, что был ПЗРК), но сумел дотянуть до границы с Кувейтом, где сел на вынужденную. Еще один вертолёт из состава 1-го батальона 227-го авиационного полка Армии США совершил посадку в расположении иракских войск неподалёку от города Кербела.  В репортаже иракского телевидения было сказано, что этот вертолёт удалось сбить из старой винтовки федаину Али Обейду Менгашу. Впоследствии американцы приложили не мало усилий, чтобы уничтожить AH-64D, попавший в руки иракцев. После провального рейда 24 марта, американское командование больше не планировало операций с одновременным участием большого количества боевых вертолётов. Также экипажи «Апачей» воздерживались от того, чтобы наносить удары в глубине иракской обороны. Ударные вертолёты в основном действовали по заявкам наземных подразделений совместно со штурмовиками А-10А. Однако тщательно спланированные глубокие рейды, осуществляемые небольшими силами, проводились и после неудачи 24 марта. При этом для обеспечения операций, в которых задействовались «Апачи», привлекали самолеты ДРЛО Е-3С Sentry и E-8С JSTARS, а также постановщики помех ЕА-6В Prowler. В общей сложности, по официальным данным, до окончания иракской кампании от огня противника было потеряно полтора десятка «Апачей». Впрочем, боевые потери продолжались и через несколько лет после победы над армией Саддама Хусейна. В 2006 году AH-64D был сбит после попадания ПЗРК во время патрульного полёта. В 2007 году четыре боевых вертолёта получили критические повреждения во время обстрела американской авиабазы в Ираке из миномётов. В октябре 2014 года «Апачи» вернулись в Ирак для оказания помощи иракской армии в борьбе с исламистами. Они в основном применялись ночью, когда боевики осуществляли переброску подкреплений и припасов. Особенно «Апачи» отличились при оказании авиационной поддержки к северо-востоку от Эль-Фаллуджи и под Мосулом. Сообщается, что на счету AH-64D имеется несколько уничтоженных танков и БМП. После ввода американского контингента в Афганистан в рамках операции «Несокрушимая свобода», ударные вертолёты применялись против талибов. Масштабы боевых действий в Афганистане были существенно меньше, чем в Ираке, но порой они носили очень ожесточённый характер. Ярким примером того является операция «Анаконда», проводившаяся в первых числах марта 2002 года (подробней здесь: ). В ходе проведения операции из-за просчётов разведки и недооценки противника американские военнослужащие из состава 101-й воздушно-десантной и 10-й горной дивизий попали в сложную ситуацию. От полного истребления силы десанта, высадившиеся на площадки, считавшиеся свободными от противника, спасли только действия авиации. Очень существенную помощь десантникам и горным стрелкам оказали пять вертолётов АН-64А 101-го авиационного батальона 159-й авиационной бригады. На тот момент в составе американской группировки в Афганистане имелось всего семь «Апачей». В ходе поддержки наземных войск в сутках 1 марта получили тяжелые повреждения два боевых вертолёта. Один из-за отказа гидросистемы совершил вынужденную посадку в непосредственной близости от зоны боевых действий, а второй сумел вернуться на аэродром подскока в Кандагаре с сухим редуктором, проведя в воздухе 26 минут после получения множества попаданий пуль калибра 12,7-14,5-мм. Повреждения той или иной степени тяжести получили все пять АН-64А, участвовавшие в операции. Согласно данным американского военного ведомства, всего в Афганистане было безвозвратно утрачено 12 АН-64А и АН-64D. Однако официально все они погибли в результате «лётных происшествий», вызванных ошибками пилотирования или техническими неисправностями. От огня противника в Афганистане якобы не потеряли ни одного АН-64. Следующим серийным вариантом «Апача» стал AH-64D Block III, в 2012 году эта модификация из маркетинговых соображений была переименована в AH-64E Guardian. На вертолёте установлены двигатели T700-GE-701D мощностью 2 000 л. с и новые композитные лопасти несущего винта с увеличенной подъёмной силой. Это дало возможность развивать в горизонтальном полёте скорость до 300 км/ч. AH-64E Помимо улучшения лётных данных усовершенствованное БРЭО вертолёта AH-64E позволяет напрямую получать разведывательную информацию с БПЛА RQ-7 Shadow и MQ-1C Gray Eagle, а также руководить их действиями. Для борьбы с современными мобильными комплексами ПВО и бронетехникой в состав вооружения AH-64E введена сверхзвуковая ракета MDBA Brimstone-2 с радиолокационной ГСН миллиметрового диапазона. По сути, эта ракета представляет собой дальнейший вариант развития AGM-114 Hellfire, но с увеличенной до 12 км дальностью пуска. На испытаниях была продемонстрирована возможность поражения наземной цели (пикапа), двигающегося со скоростью 110 км/ч. Представитель вооруженных сил США на брифинге, посвящённом перспективам развития армейской авиации в 2012 году, заявил, что первоначально запланировано переоборудование 56 AH-64D в AH-64E. Постепенно в вариант «Гардиан» будет переоборудована большая часть «Апачей», имеющих достаточный лётный ресурс, а в 2019 году должно начаться строительного новых вертолётов. При этом по своим разведывательным возможностям AH-64E Guardian существенно превосходят списанные OH-58D Kiowa Warrior. В марте 2015 года был сформирован первый вертолётный батальон, в составе которого имеется 24 AH-64E и 12 ДПЛА MQ-1C Gray Eagle (модификация MQ-1 Predator). Помимо ведения разведки беспилотники также могут нести ракеты «Хеллфайр» и управляемые бомбы GBU-44 / B Viper Strike. Сообщается, что управление беспилотником с борта «Апача» возможно на расстоянии до 110 км. В начале 2014 года 24 AH-64E 229-го ударно-разведывательного батальона прибыли в Афганистан. С апреля по сентябрь 2014 года каждый вертолёт в среднем проводил в воздухе 66 часов ежемесячно. В ходе боевых вылетов отмечалось, что AH-64E имеет существенное преимущество перед АН-64D в части возможностей обзорно-поискового оборудования. Благодаря более высокой, на 37 км/ч, скорости полёта, время реакции AH-64E оказалось существенно меньше. В 2014 году в Афганистане был получен первый опыт управления ДПЛА с вертолёта в боевых условиях. Отмечается, что боевики движения талибан, уже знакомые с возможностями «Апачей» ранних модификаций, после столкновения с AH-64E были неприятно удивлены. В настоящее время корпорация «Боинг» ведёт проработку дальнейших вариантов развития AH-64. Согласно сведениям, опубликованным в СМИ, модификация AH-64F будет оснащена двумя двигателями мощностью 3000 л.с. и толкающим винтом. Это даёт возможность резко увеличить максимальную скорость полёта и скороподъёмность. Таким образом, происходит возврат к схеме предложенной компанией Lockheed на AH-56A Cheyenne ещё 50 лет назад. На сегодняшний день вертолёты AH-64D и AH-64E по комплексу боевых характеристик являются самыми грозными противотанковыми машинами в мире. Им могли бы бросить вызов российские Ми-28 и Ка-52, не уступающие, а во многом и превосходящие «Апачи» по лётным данным. Но российские вертолёты пока серьёзно отстают от американских соперников по составу и возможностям БРЭО и вооружения. Хотя в настоящее время на часть российских ударных вертолётов установлены бортовые радиолокаторы, в нашей стране нет серийных ПТРК с ракетами, оснащёнными радиолокационной ГСН, способными действовать в режиме «выстрелил и забыл», не говоря уже о возможности управления БПЛА с борта вертолёта. Как и любой другой, боевой авиационный комплекс «Апач» не лишен ряда изъянов. Одним из основных недостатков можно считать очень высокую стоимость - $ 61 млн. для модификации AH-64E. С учетом запредельной цены потери вертолетов в Афганистане и Ираке вызвали волну критики. Эксперты указывали на слабую защищенность и недостаточную маневренность АН-64, то есть те качества, которые являются определяющими для выживаемости вертолета, вынужденного действовать в условиях активного противодействия средств ПВО противника. Кроме того, пилоты жаловались на ненадежное функционирование системы управления двигателями и перегруженность работой со сложными электронными системами. Отчасти некоторые недостатки «Апача» удалось устранить на последней серийной модификации AH-64E. Также следует понимать, что американцы эксплуатируют «Апачи» уже в течение 30 лет, и это в отличие от российских Ми-28Н и Ка-52 хорошо освоенный тип боевого вертолёта. Согласно данным The Military Balance 2017, на вооружении Корпуса армейской авиации Армии США имеется 450 AH-64D и 146 AH-64E. Продолжение следует… По материалам: Автор: Линник Сергей |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| авиация |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Авиация против танков (часть 21) | ezup | Боевое применение современной авиации | 0 | 16.01.2018 19:19 |

| Авиация против танков (часть 20) | ezup | Боевое применение современной авиации | 0 | 11.01.2018 17:49 |

| Авиация против танков (часть 8) | ezup | Боевое применение современной авиации | 0 | 27.10.2017 13:35 |

| Авиация против танков (часть 7) | ezup | Боевое применение современной авиации | 0 | 26.10.2017 23:27 |

| Авиация против танков (часть 6) | ezup | Боевое применение современной авиации | 0 | 26.10.2017 23:02 |

Линейный вид

Линейный вид