RUFOR.ORG

»

Русский флот в Первую мировую и его боевая эффективность. Часть 1

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

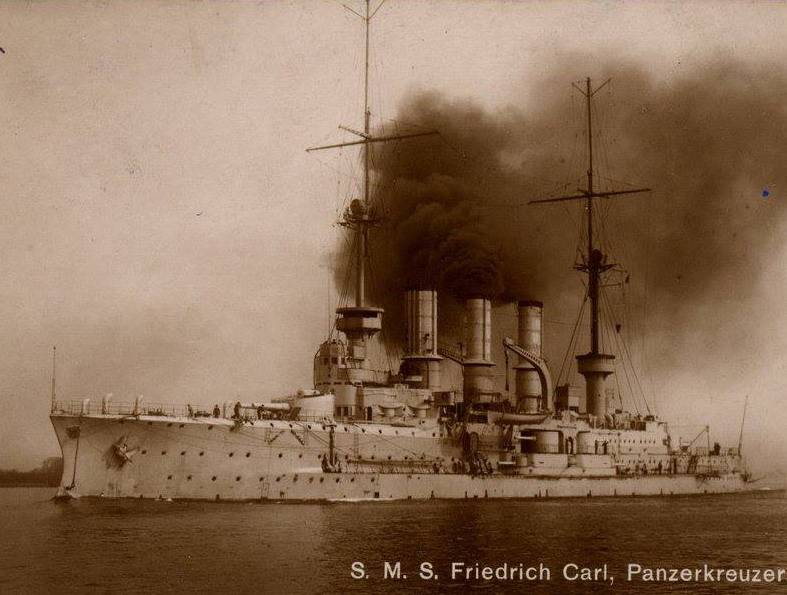

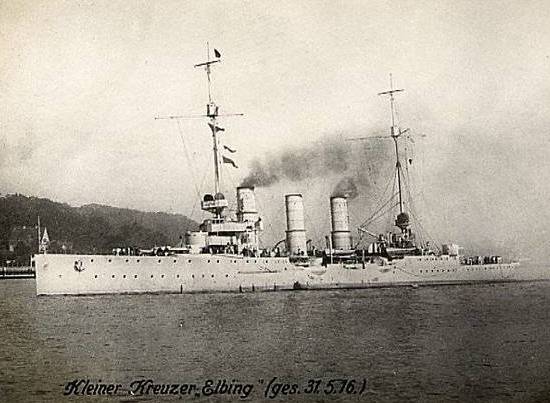

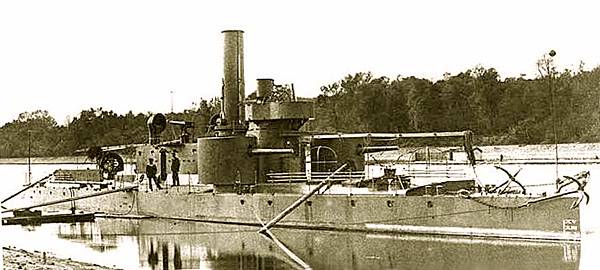

Говоря о вкладе русского флота в победу Антанты в Первой мировой, будет уместным отметить тот факт, что взгляды и оценки двух крупных исследователей боевой эффективности русского флота – советского (Н. Ю. Озаровского) и эмигрантского (А. П. Будберга) полностью совпадают. Первый писал, что, несмотря на большой перевес Германии в военно-морских силах, флот России смог в ходе трехлетней напряженной борьбы поддерживать устойчивый и благоприятный для себя режим в своей операционной зоне, сохранить стратегические позиции и успешно реализовать ряд наступательных операций, не позволив флоту противника достичь ни одной из своих оперативно-стратегических целей. В ходе проведения боевых операций русские морские силы систематически наносили ущерб германскому флоту и заставляли его нести потери, удельный вес которых значительно превышал потери русского флота. Эти успехи основывались на превосходстве в боевой подготовке русского флота, которое было достигнуто в промежуток между Русско-японской и Первой мировой войнами, а также в умелом использовании и отличном знании специфики военно-морских ТВД и в исключительной доблести личного состава русского флота, которому на протяжении его многовековой истории лучше всего удавались как раз невыполнимые задачи. Причем, как отмечал историк, самые большие потери противник понес на главном для России морском ТВД - Балтике, где перевес в силах и средствах германского флота над русским был подавляющим, т. к. наличие в качестве внутренней операционной линии Кильского канала позволяло немцам в зависимости от обстановки усиливать свой Балтийский флот посредством переброски нужных сил с Северного моря на Балтику в кратчайшие сроки (переход двух эскадр линейных кораблей занимал лишь 7 часов) [Озаровский Н. Ю. Германские потери на море от действий русского флота в 1914-1917 гг. М.- Л., 1941. С. 4]. А. П. Будберг отмечал, что то, насколько германское командование ценило русский Балтийский флот (и его главкома адмирала Н. О. фон Эссена) и одновременно его опасалось, свидетельствует тот факт, что в начале войны, в период стратегического развертывания, когда у немцев был на счету каждый батальон, на побережье Померании они оставили целый корпус - для противодействия возможному русскому десанту. И даже в состоянии крайнего волнения, когда германскому командованию понадобились резервы для спасения восточной Пруссии, оно не рискнуло тронуть этот корпус, предпочтя взять войска с Французского фронта. Оно предпочло переброски из Франции быстрому подходу находившегося рядом корпуса, опасаясь Балтийского флота. И это обстоятельство, отметил специалист, дает русским морякам право считать, что в Марнскую победу вложена и их доля. Крейсерские операции Черноморского флота у Анатолийских берегов Турции, где были потоплены десятки турецких транспортов, перебрасывавших войска и осуществлявших снабжение Константинополя и турецкой армии, имело огромное значение для боевых операций на Кавказском фронте – турки были вынуждены снабжать свои кавказские войска по трудным, скверным и более длинным сухопутным коммуникациям [Будберг А. П. Вооруженные силы Российской Империи в исполнении общесоюзных задач и обязанностей во время войны 1914 - 17 гг. Париж, 1939. С. 28 - 29.]. В войне на море 1914-1917 гг. русский флот смог не только сохранить свои стратегические позиции и выполнить поставленные задачи, но и нанести ряд чувствительных ударов противнику, регулярно оттягивать его силы и средства, перемалывать ресурсы. Главная задача, которая стояла перед Балтийским флотом - оборона Финского залива и препятствие прорыву сильнейшего германского флота к Петрограду. Изначально обрекаясь на запирание в восточной части Балтики, флот должен был действовать, тем не менее, максимально результативно. Была осуществлена эффективная установка минно-заградительных позиций. Значительная часть немецких сил была отвлечена на борьбу с минной опасностью. Путем постановки минных заграждений, а также рейдами эсминцев и подводных лодок русские препятствовали экономическим связям Германии и Швеции. Ряд материалов и стратегического сырья немцы могли получать только из Швеции, что в условиях начавшейся войны на истощение имело стратегическое значение. Черноморский флот поддерживал Кавказскую армию и обеспечил господство на море. Велась борьба на коммуникациях, осуществлялись десантные операции, оказывалось содействие союзникам в период штурма Проливов, готовилась своя соответствующая операция стратегического масштаба. Весьма значительной была роль Черноморского флота в обеспечении успешных наступательных операций Кавказской армии - прежде всего Эрзерумской и Трапезундской. Кампания 1914 г. характеризовалась тем, что Балтийский флот - перед лицом многократно сильнейшего противника - германского флота - осуществил под руководством своего блестящего руководителя адмирала Н. О. фон Эссена быструю мобилизацию, развертывание и постановку минных заграждений. Последние (прежде всего Центральная минно-артиллерийская позиция) стали основой оборонительного рубежа флота. Соответственно, главная операция, проводимая флотом в 1914 г. – серия минных постановок с соответствующим прикрытием минно-заградительных сил (уже во время первой постановки 18. 07. 1914 г. было выставлено 2124 мины, в операции участвовали 4 минных заградителя под прикрытием сил флота). В результате, важнейшая стратегическая операция была реализована, а правый фланг Северо-Западного фронта надежно прикрыт. Таким образом, к моменту объявления войны Балтийский флот был оперативно отмобилизован и развернут, постановка минных заграждений Центральной позиции успешно завершена. Причем это стало возможным прежде всего благодаря высокой мобилизационной и боевой готовности органов управления Балтийского флота и инициативности Н. О. фон Эссена, верно оценившего внешнеполитическую обстановку и заранее своевременно реализовавшего целый комплекс превентивных мер. И в итоге риск внезапного удара вражеского флота, как это имело место при нападении японцев на Тихоокеанскую эскадру в январе 1904 г., фактически был сведен к нулю [Козлов Д. Ю. Флот Балтийского моря в кампании 1914 года // Военно-исторический журнал. 2006. № 10. С. 12]. В кампании осуществлялись демонстративные выходы сил флота в море, крейсерские и патрульные действия. 1. Н. О. фон Эссен. Огромным успехом Антанты стало то, что новейший крейсер германских сил Балтийского моря «Магдебург» при попытке прорыва в Финский залив 13 августа [Здесь и далее стиль старый] сел на камни острова Оденхольм, и под угрозой пленения был взорван своим экипажем и добит русскими крейсерами «Богатырь» и «Паллада». В руки русских моряков попали секретные документы противника, включая сигнальную книгу и секретную карту квадратов моря. Это имело большое значение прежде всего для британского флота, возможности радиоразведки союзников многократно повысились. Из состава экипажа погибло 15 человек, 60 человек было захвачено в плен. 2. Легкий крейсер «Магдебург».  3. Плененные командир «Магдебурга», 2 офицера и 57 матросов из состава команды крейсера на улицах Петербурга. 16 августа 1914 г. 4. Русский трофей - боевой флаг «Магдебурга». Для кампании 1914 г. характерно расширение операционной зоны Балтфлота, а также воздействие на морские перевозки противника (стратегически важной железной руды из Швеции), выставление активных минных заграждений (на коммуникациях противника и на подходах к его портам). 28 сентября в устье Финского залива был торпедирован германской подлодкой броненосный крейсер «Паллада» (погибли 597 человек экипажа). 5. крейсер «Паллада». Противник в первые полгода войны понес на Балтике более тяжкие потери: в результате минной войны погибли броненосный крейсер «Фридрих Карл» (затонул 4 ноября 1914 г., в то время как легкий крейсер «Эльбинг», выдвинувшийся ему на помощь, получил повреждения; удивительно что в этот же день на той же самой минной банке погиб лоцманский пароход - также носивший название «Эльбинг»), 14 грузовых судов (в сумме более 20000 брутто-тонн), получили повреждения легкие крейсера «Аугсбург» и «Газелле» (в январе 1915 г. последний был окончательно выведен из строя, потеряв после подрыва на русских минах оба винта, разоружен и в 1920 г. продан на слом). Это сказалось на оперативной деятельности немецкого флота – гибель «Фридриха Карла» привела к сворачиванию операций немецких крупных надводных кораблей, а основная база морских сил Балтийского моря была перенесена из Данцига в Свинемюнде.  6. Броненосный крейсер «Фридрих Карл».  7. Легкий крейсер «Аугсбург». 8. Легкий крейсер «Газелле».  9. Легкий крейсер «Эльбинг». Фактически можно констатировать факт захвата стратегической инициативы на Балтике к концу 1914 г. русским флотом – в чем огромная заслуга его блестящего руководителя. Как отмечал советский военно-морской историк В. А. Петров, в ходе кампании 1914 года Балтийский флот, будучи слабее чем в других кампаниях, имел наиболее крупный стратегический успех [Петров М. А. Обзор главных кампаний и сражений парового флота в связи с эволюцией военно-морского искусства. Л., 1927. С. 495]. Черноморский флот не смог избежать внезапной атаки противника – в результате удара турецко-германскими кораблями 16 октября по Севастополю, Одессе, Новороссийску и Феодосии флот потерял потопленными минный заградитель и канонерку, еще один эсминец был поврежден (потери в людях Севастопольской крепости и флота – 85 убитых, 40 раненых, 76 пленных) [Козлов Д. Ю. Странная война на Черном море (август-октябрь 1914 года). М., 2009. С. 152]. В последующем боевые действия Черноморского флота свелись к оспариванию у германо-турок стратегической инициативы, действиях легких сил на коммуникациях противника и поддержке Кавказской армии. Включение германских линейного крейсера «Гебен» и легкого крейсера Бреслау» в состав турецкого флота создало весьма необычную обстановку на Черном море: до войны ни одна из сторон не рассчитывала на появление на этом специфическом театре военных действий линейного крейсера. И Россия, и Турция стремились к постройке или приобретению дредноутов, оптимизированных для борьбы против берега. Быстроходный «Гебен» опрокинул все расчеты, и до вступления в строй русских дредноутов класса «Императрица Мария» ни одна из сторон не могла претендовать на «владение» Черным морем: из-за мощи и скорости «Гебена» русские крейсера не могли действовать самостоятельно, а старые линкоры должны были выходить в море только целой эскадрой. Но, в свою очередь, встретившись с такой эскадрой «Гебен» должен был уходить, пользуясь преимуществом в скорости. Установилось определенное равновесие. 10. Крейсера «Гебен» и «Бреслау». Важнейшим боестолкновением этого периода стал бой 5 ноября 1914 г. у мыса Сарыч между русской линейной эскадрой и «Гебеном» и «Бреслау». 14-минутный бой практически свелся к дуэли головного русского линкора «Евстафий» с «Гебеном» (остальные корабли были исключены из системы централизованного управления огнем из-за плохой видимости). «Гебен» получил 3 попадания 12-дюймовыми снарядами и 11 попаданий снарядами меньшего калибра. В результате на корабле вспыхнул пожар, было убито 105 и ранено 59 человек. «Евстафий» получил 4 попадания 11-дюймовыми снарядами, серьезных повреждений не получил, потеряв 58 человек команды – 34 (в том числе офицер, умерший от ран) убитыми и 24 ранеными [Грибовский В. Ю. Черноморский флот в боях с «Гебеном» // Гангут. 1996. № 10. С. 27 – 28]. Не дожидаясь вступления в бой других русских линкоров, «Гебен» на максимальной скорости вышел из боя, в дальнейшем ремонтировался до первых чисел декабря, а уже 13 декабря подорвался на русской мине и вновь встал на длительный ремонт. 11. Линейный крейсер «Гебен» - «Султан Селим Явуз». 12. Линкор «Евстафий». 13. Главный калибр линейного крейсера «Гебен». 14. Рисунок очевидца боя у м. Сарыч: попадание 305-мм снаряда в линейный крейсер «Гебен» - у второй трубы. Стратегический паритет на Черном море продолжался. Хотя сам ТВД больше годился для маневренной войны, чем Балтика, минная война также имела для Черного моря большое значение: за 1914 г. русскими кораблями было выставлено свыше 5500 мин. Знаковыми были набеговые действия легких сил: так, 27. 10. 1914 г. русские эсминцы уничтожили 3 турецких транспорта (224 человека взято в плен) [Апальков Ю. А. Боевые корабли русского флота 8. 1914 г. – 10. 1917 г. Справочник. Спб., 1996. С. 110]. Нельзя не отметить значительного успеха, достигнутого на Дунайском ТВД. Он был обеспечен энергией и храбростью посланной в августе на помощь сербской армии небольшой минной команды в составе 44 человек минеров и торпедистов Черноморского флота. Команда установила на реке Саве несколько торпедных батарей и ряд минных банок. С помощью торпедного оружия команде удалось вывести из строя на длительный срок два монитора противника. Монитор «Темеш» подорвался на русской мине и погиб.  15. австрийский монитор «Темеш». Австрийский адмирал О. Р. Вульф описал трагедию с одним из лучших кораблей Дунайской флотилии: мощью взрыва у монитора сорвало правую орудийную башню, а часть погребов охватило пламя - команды башен и погребов погибли. Причем бронепалубу так вспучило, что чуть не заклинило дверь боевой рубки. Погиб 31 человек, оставшихся в живых 3 офицеров и 48 матросов снял сторожевой корабль [Вульф О. Р. Австро-венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914-1918 годов. Спб., 2004. С. 12]. Во многом благодаря этим действиям австрийцы активных действий на Дунае в 1914 г. не предпринимали. Автор: Олейников Алексей |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| вмф |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Русский флот в Первую мировую и его боевая эффективность. Часть 6 | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 25.02.2017 19:45 |

| Русский флот в Первую мировую и его боевая эффективность. Часть 5 | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 24.02.2017 17:18 |

| Русский флот в Первую мировую и его боевая эффективность. Часть 4 | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 24.02.2017 17:16 |

| Русский флот в Первую мировую и его боевая эффективность. Часть 3 | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 24.02.2017 17:15 |

| Русский флот в Первую мировую и его боевая эффективность. Часть 2 | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 21.02.2017 23:46 |

Линейный вид

Линейный вид