RUFOR.ORG

»

«Анатомическая кираса» (часть 1)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

В целом ряде статей, опубликованных здесь на ВО, вопросы рыцарского защитного вооружения были рассмотрены достаточно подробно. Но как оказалось, не был рассмотрен вопрос эволюции такой важной детали доспеха, как кираса. То есть второй по значимости после шлема защитной детали военного костюма минувших эпох.

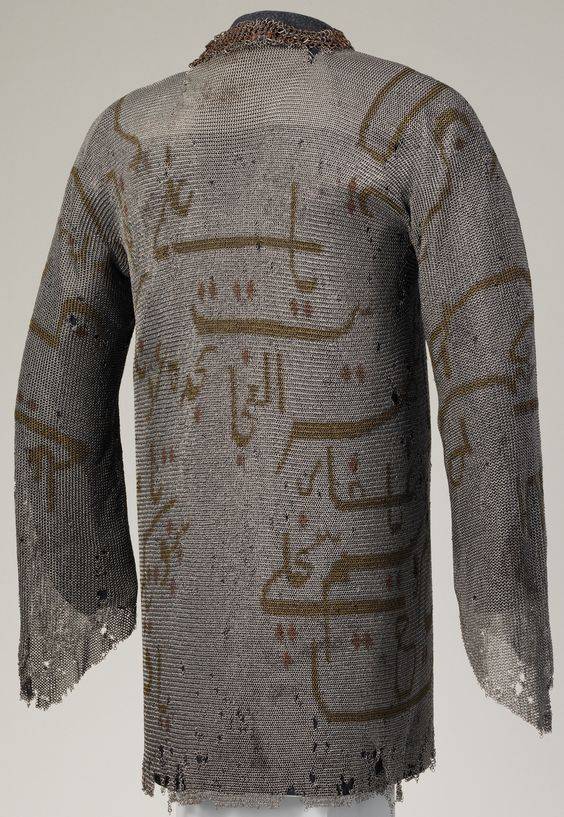

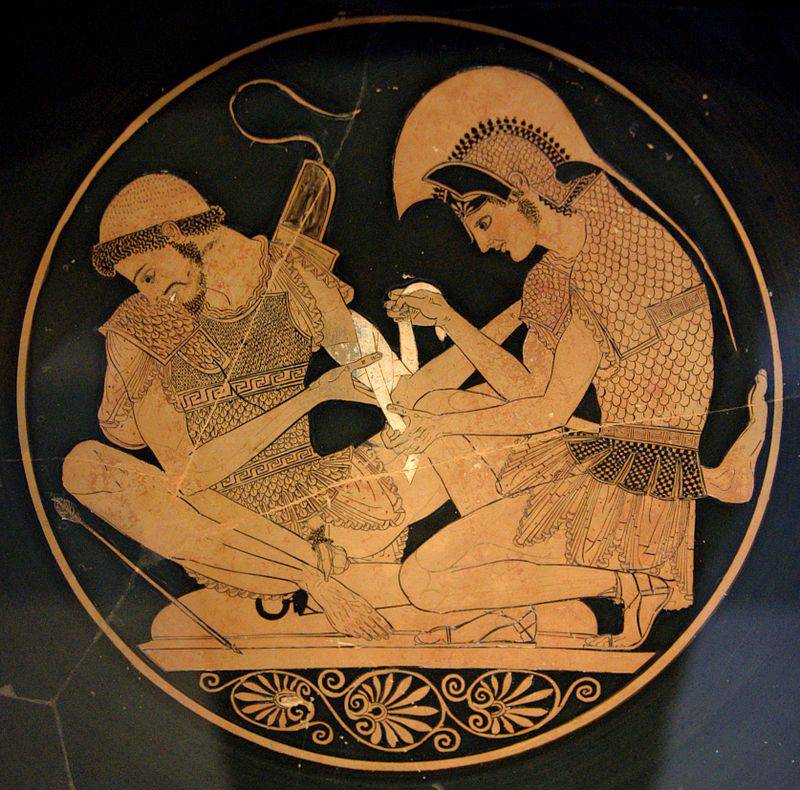

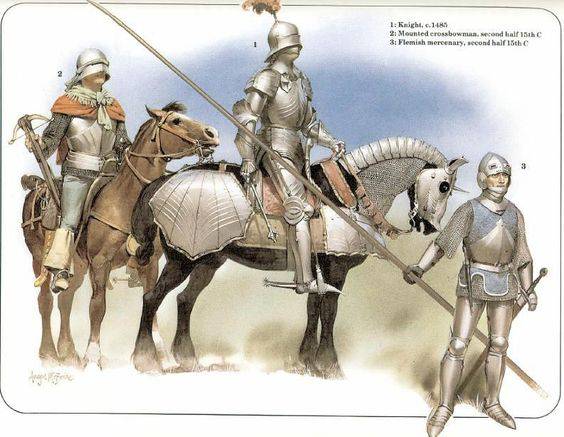

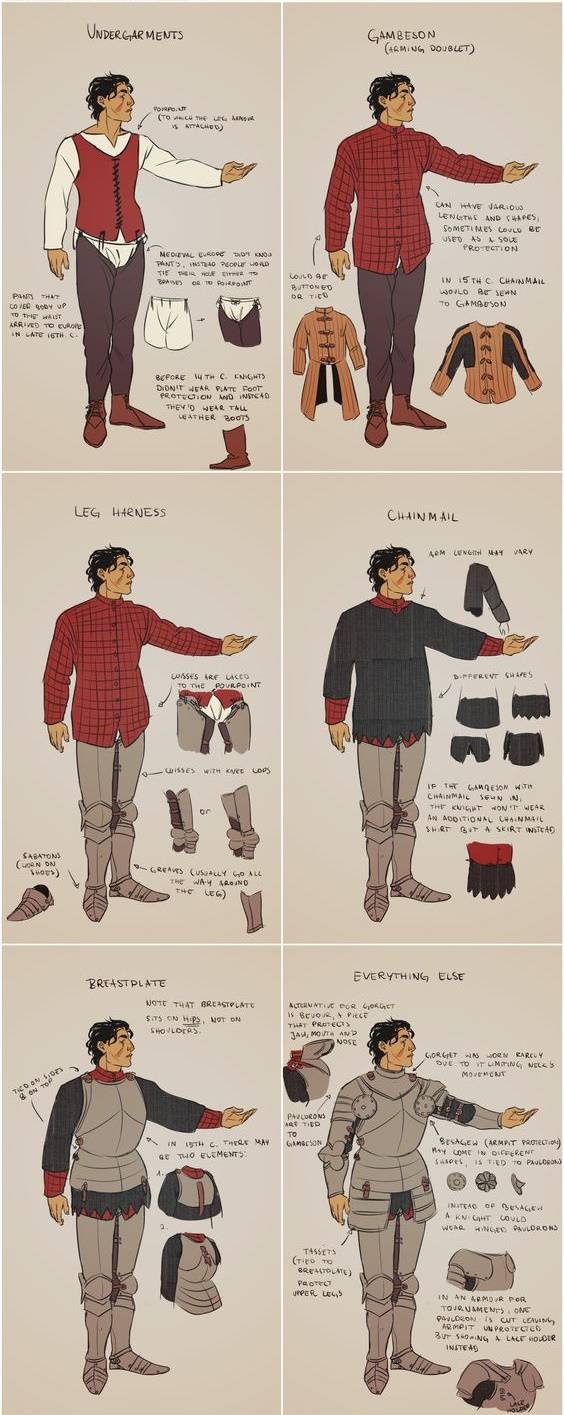

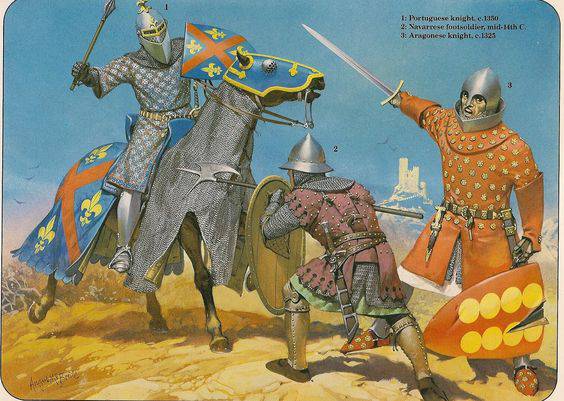

Кираса работы Джованни Паоло Негроли, ок. 1513 – 1569 гг. Милан, Италия. Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Вопрос о том, как люди вообще до нее додумались, не менее интригующий, чем и вопросы о том, как появились все остальные детали вооружения. Впрочем, в некоторых случаях мы имеем подсказку в виде археологических находок и также данных этнографии. Например, известна находка древнейшего лука в болоте в Испании, позволившая отодвинуть его появление в эпоху палеолита, находки наконечников копий, трещинноватость на которых дала возможность определить примерный возраст появления метательных копий, так как до них копьем действовали только лишь, удерживая его в руках, и так далее. Мы знаем, что древнейшим предком щита была «парирующая палка» с отверстием для руки посредине, поскольку она, так же как и бумеранг, сохранилась в арсенале аборигенов Австралии. А вот как появился панцирь?  Уникальная кольчуга индо-персидского образца 1816 – 1817 гг., выполненная из стальных и медных колец (из последних сделаны надписи!). Метрополитен-музей. До нас дошли сообщения, и находки археологов это подтверждают, что уже древние шумеры пользовались панцирями из медных пластинок, причем воину они выдавались поштучно и в виде простой кучи «железяк». А уже он сам должен был их все вместе связать кожаными ремешками и подогнать по фигуре. На основе этой информации можно сделать вывод о том, что, во-первых, существовали некие количественные типоразмеры подобных панцирей, и количество пластинок выдавалось не просто так, а «по росту» пришедшего на службу. А во-вторых, что сделать из них себе доспех в то время умел каждый, либо его этому учили. Ну, а пластинки изготовить было значительно легче, чем тот же панцирь выковать или отлить.  Коринфский шлем, поножи и «мускульная кираса». Даже соски и пупок и те смоделированы, как будто бы это имеет какое-то значение (или имело?). V- IV вв. до н.э. Аукцион Сотбис. В панцирях из пластинок, судя по барельефам, многие столетия щеголяли ассирийцы, а вот у египтян, видимо, «денег на них не хватало», вернее, не хватало на рядовых воинов, так как изображения фараонов в доспехах имеются.  Германская гравированная кираса 1630 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк. А вот дальше неизвестно: то ли изменения в технологии, то ли каноны культуры изменились таким образом, что на территории Древней Греции была изготовлена древнейшая кираса, состоявшая из двух половин. И вот тут защитное предназначение этого доспеха, чисто утилитарное по своей сути, смешалось с эстетикой восприятия древних греков, считавших мускулистого, пропорционально сложенного мужчину идеалом мужской красоты, недаром они так часто изображали именно таких мужчин в мраморе.  «Фигура, закованная в сталь» - типичный «максимилиановский доспех» с желобками». Арсенал в Даксфорде, Англия. Время появление таких панцирей датируется по-разному, но очевидно, что в VIII в. до н. э. они уже существовали. Это так называемый «Аргосский панцирь» из погребения в Аргосе, состоявший из двух половин с трубочками на правой стороне канта и на плечах. Туда вставлялись штыри, соединявшие эти две детали, а слева на боку кираса стягивалась ремешками. Полукруглая пластина подвешивалась на поясе так, что защищала пах. Панцирь напоминает колокол – его нижняя кромка имеет воронкообразное расширение, и заметно выступающий воротник. Из мускулатуры на нем несколько схематически намечены мускулы груди и лопатки, то есть знанием анатомии его создатели не блистали, но, скорее, и не ставили перед собой задачи показать человеческий торс со всеми его подробностями. Насколько типичными были такие панцири и как долго их выпускали? Известен очень похожий панцирь из Олимпии, относящийся примерно к 525 году, так что производили их более 200 лет!  Доспех императора Карла V, работы Дизедериуса Хельмшмидта, 1543 г. Исторический музей, Вена. Панцири V – IV вв. потеряли свою колоколообразную форму и высокий воротник, зато приобрели четко проработанный рельеф мускулатуры не только груди, но также и живота, вот паховой пластины они также лишились. Вместо них стали использоваться кожаные ленты – птериги. Интересно, что похожего типа кирасы опять-таки стали делать из мелких пластин, а затем появились так называемые «льняные панцири» из простеганной или приклеенной ткани, опять-таки хорошо известным нам по рисункам из греческой вазописи.  Ахилл перевязывает рану раненому Патроклу. Обе фигуры одеты в линотораксы, усиленные чешуйками, отвязанный левый наплечник у Патрокла выпрямился. Изображение с краснофигурной вазы из Вульчи, около 500 года до н. э. Альтес-музей, Берлин. Ничего рационального, кстати говоря, в этих «анатомических» панцирях не было. Было бы куда рациональнее делать их либо совсем плоскими, либо с треугольным выступом посредине, который бы играл роль ребра жесткости, но древние греки на это обстоятельство внимания не обращали. Хотя нам известен железный панцирь по типу льняного из так называемой «Могилы Филиппа II» из Вергины. Передняя часть у него совсем плоская и он богато инкрустирован золотыми деталями, но это, скорее всего, следствие неразвитых технологий. Просто прочеканить такую железную «плиту» в то время было сложно, вот поэтому-то ее такой и оставили.  Некоторые считают, что этот панцирь принадлежал Филиппу Македонскому. Музей в Вергине. У древних римлян доспехи были сначала точно такие же, как и у греков, то есть анатомические панцири, но рационализма в их защитном вооружении мы видим все же несколько больше. Например, бедные воины имели на груди либо квадратную, либо круглую пластину на 3-4 ремнях и все, кирасы у них отсутствовали.  Доспехи 1485 года. Обращают на себя внимание кирасы, состоящие из двух деталей, причем наемник справа имеет на торсе лишь две нижние половинки, надетые поверх кольчуги. Рис. Ангуса МакБрайда. Затем у них появились тяжелые кольчуги из сведенных колец, а в имперскую эпоху лорики из железных полос, заходящих одна на другую. «Анатомические панцири» носили лишь полководцы, да и то есть подозрение, что только лишь на заказанных ими же собственных статуях (см., например: PR древнего панциря/ ). То есть сам тип такого доспеха римлянами отнюдь не был забыт, но отошел в область чего-то древнего и героического, пригодного для ношения разве что только императорами.  Облачение в доспехи XV в. Причем показана как двухчастная кираса, так и кираса из четырех частей. После крушения Великого Рима те же, например, британские историки рассматривают генезис защитного вооружения Западной Европы по следующей схеме: эпоха «темных веков» (476 – 1066 гг.), затем следует «эпоха кольчуги» (1066 – 1250 гг.), затем идет «переходный период» распространения кольчужно-пластинчатой «брони» (1250 – 1330 гг.) с относительно небольшими платинами, затем используются большие пластины, а кольчуга их только дополняет (1330 – 1410 гг.), и, наконец, появляются доспехи из «белого металла», эпоха которых завершилась в 1700 году, а вот кирасы продолжали использоваться вплоть до начала Первой мировой войны!  Испанские и португальские рыцари эпохи кольчужно-пластинчатой брони. Справа: дон Альваро де Кабрера-младший, похороненный в каталонской церкви Санта-Мария де Беллпуиг де Лас Авелланас в Лериде. Рис. Ангус МакБрайд. А это его сохранившаяся эффигия, позволившая восстановить его облик в деталях. Вот только шлем на ней отсутствует… Однако вплоть до конца Столетней войны цельнокованые кирасы рыцари в Европе не носили. Восточные рыцари-фарис также использовали кирасы из пластинок, надевавшиеся поверх кольчуги. Известно, что они были тяжелы и очень гремели, поэтому ночью в разведку их не одевали. Судя по документам, первые доспехи из пластин применялись еще в 1290 году, но не были массовыми. Есть эффигия из Першорского аббатства в Вустершире 1270 – 1280 гг., на которой в прорезях сюрко просматривается скрепленная ремешками кираса. Известна эффигия также конца ХIII в. из церкви Тампль в Лондоне, приписываемая Гиоберту Маршалу, на которой в разрезах сюрко едва просматривается стянутая ремешками кираса из двух половин. Но металлическая ли она или из «вареной кожи», сказать, естественно, невозможно. Опять-таки, судя по эффигиям, кирасы из двух половин появились уже в начале ХV в., как сделанные в Милане, так и германского производства. Обладали они одной интересной особенностью: нагрудная и наспинная их детали состояли каждая из двух пластин – нижней и верхней, заходивших одна на другую. И они обе скреплялась с ней при помощи ремней или двух заклепок, что позволяло им хотя бы как-то смещаться относительно одна другой. Можно было надеть только верхнюю часть или только нижнюю! Но самое значительное изменение кираса миланских доспехов претерпела в 1440 – 1455 гг., когда нижняя ее часть так сильно вытянулась кверху, что уже к концу века она практически закрывала всю верхнюю пластину, к которой крепился шлем. Иногда ремней спереди могло быть и два, но тогда они находились по бокам кирасы слева и справа.  Доспех короля Франции Генриха II (1547–59), изготовлен ок. 1555 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.  Его кираса спереди.  Его кираса сзади. Как правило, никакой антропоморфности эти кирасы не имели, но зато обладали выраженным ребром посредине. Периодически, правда, это ребро исчезало, и кираса спереди приобретала глобулярную форму. Затем мастерство оружейников достигло своего пика (или рационализм их возобладал, кто знает?!), но наконец-то появились кирасы, состоящие всего из двух деталей. А затем откуда ни возьмись, вновь пришла мода на все античное, так что в итоге император Карл V уже в 1546 году носил чеканные доспехи с зооморфными наплечниками и… анатомической кирасой, подобной лорике древнеримских полководцев и сделанной в лучших традициях римских оружейников, в чем, безусловно, проявило себя искусство эпохи Возрождения. Интересно, что в них птериги тоже копировались, вот только сделаны они были не из кожи, а уже из металла!  Доспехи Карла I 1546 года работы Филиппо Негроли. Милан. В Германии глобулярная форма нагрудного панциря пользовалась популярностью до 1530 г., однако затем ее сменила кираса со срединным ребром. Ряд панцирей 60 – 70-х гг. ХVI в. за свою форму получили название «стручков гороха», поскольку их нижняя часть спереди спускалась чуть ли не до самой паховой области.  Еще одно обращение к античной теме «Гарнитур Геркулеса». Исторический музей в Вене. Обратившись к рукописи «Шахнаме» из Гулистана, датируемой 1429 годом, мы увидим на ее миниатюрах воинов в доспехах из больших пластин прямоугольной формы, которые имели название чарайна («четыре зеркала») и представлявшие собой… кирасу из четырех плоских, скрепленных на боках пластин! Этот доспех был очень популярен на Востоке в течение всего ХVI в. и даже позднее.  Чарайна. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.  Индийский доспех конца XVIII – начала XIХ вв. Среди пластинчатых восточных доспехов известны латы и совсем удивительные, в которых нагрудная пластина разделялась на груди надвое и соединялась шнурками, что позволяло надевать такой доспех словно куртку или жакет. Но странно, что завязки были спереди. Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Интересно, что в коллекции Королевского Арсенала в Тауэре имеется и доспех XVII – ХVIII вв., привезенный из Северной Индии, и состоящий из чисто восточного шлема-мисюрки и… кирасы, очень похожей на европейскую, но украшенную местным растительным орнаментом. Более того, именно в Индии мы встречаем множество вполне европейского вида кирас, но, безусловно, сделанных местными мастерами. То есть они увидели образцы и скопировали их для своей местной знати!  Индийская кираса из Хайдарабада, 1620 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.  Индийская кираса из Декана – материал – вутц! Середина XIX в. Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Но опять-таки в более позднюю эпоху средневековья мы нигде не наблюдаем массового возвращения к «мускульным кирасам». Парадные доспехи Карла V, понятно, не в счет. Значит, развивающийся медленно, но верно рационализм в итоге все же доминировал над внешним эстетизмом, и даже Возрождение не смогло навязать людям давно отжившие формы защиты, хотя, как мы знаем, шлемы типа барбют, подобные древним коринфским и рыцари, и пехотинцы одобрили. И хотя в свое время анатомические «мускулистые кирасы» были популярны в течение многих столетий вместе с античной культурой, вернуть им свои былые позиции на новом витке исторического развития так и не удалось!  Раскрашенный шлем и кираса середины XVI века. Вес шлема 3400 г. Вес кирасы 2365 г. Журнал Метрополитен-музея №42 (2007), pp. 107-119. (Продолжение следует) Автор: Вячеслав Шпаковский |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история оружия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| «Анатомическая броня» (часть 3) | ezup | Доспехи | 0 | 22.10.2016 03:30 |

| «Анатомическая броня» (часть 2) | ezup | Доспехи | 0 | 19.10.2016 00:43 |

| История ВВС и ПВО Югославии. Часть 9. Войны на развалинах. Босния и Герцеговина. Часть 3 | ezup | Военный архив | 0 | 29.03.2015 11:19 |

| История ВВС и ПВО Югославии. Часть 9. Войны на развалинах. Босния и Герцеговина. Часть 2 | ezup | Военный архив | 0 | 28.03.2015 12:36 |

| История ВВС и ПВО Югославии. Часть 9. Войны на развалинах. Босния и Герцеговина. Часть 1 | ezup | Военный архив | 0 | 26.03.2015 11:27 |

Линейный вид

Линейный вид