RUFOR.ORG

»

Бой в Жёлтом море 28 июля 1904 г. Часть 2. Эскадра, которую получил В. К. Витгефт

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

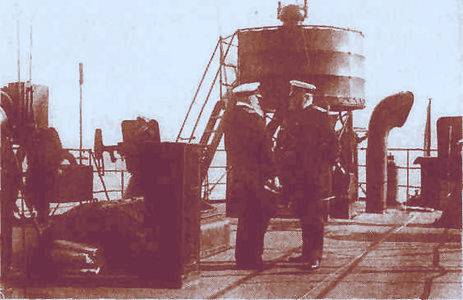

Эскадренный броненосец "Петропавловск" в Порт-Артуре Рассмотрев в предыдущей статье краткие биографии командующих, мы переходим к состоянию 1-ой Тихоокеанской эскадры ко времени, когда контр-адмирал В. К. Витгефт принял пост временно и. д. командующего эскадрой Тихого океана. Надо сказать, что к тому моменту состояние наших морских сил оставляло желать много лучшего, причем это касалось как корабельного состава, так и подготовки команд к бою. К началу войны эскадра в Порт-Артуре располагала семью эскадренными броненосцами, броненосным крейсером, тремя бронепалубными крейсерами 1-го ранга и двумя бронепалубными крейсерами 2-го ранга (не считая бывшего парусного клипера «Забияка», который практически утратил боевое значение, но все еще числился второранговым крейсером). Легкие силы эскадры включали в себя два минных крейсера, двадцать пять миноносцев, четыре канлодки и два минных заградителя специальной постройки. К этому следует прибавить три броненосных и один бронепалубный крейсер 1-го ранга во Владивостоке; там же находились 10 малых миноносцев. Что касается японцев, то только в составе основных сил флота (первой и второй эскадр) имелось шесть эскадренных броненосцев, шесть броненосных и восемь бронепалубных крейсеров, а также 19 больших и 16 малых миноносцев. А кроме того, была и третья эскадра, и многочисленных силы, не входящие в состав вышеупомянутых соединений, а причисленных к различным флотским базам. Но все же нельзя сказать, что русские силы на Дальнем Востоке были слишком малочисленны и не способны дать генеральное сражение. Размещение части крейсеров во Владивостоке должно было отвлечь на себя значительную часть второй эскадры (которой командовал Х. Камимура), и так оно и произошло в действительности: для поимки «России», «Рюрика» и «Громобоя» японцы вынуждены были отвлечь четыре своих больших броненосных крейсера. Соответственно, русский план удался, и для действий против артурской эскадры у Хэйхатиро Того оставалось только шесть броненосцев и два броненосных крейсера, не считая легких сил. В то же время артурцы, располагая семью броненосцами и броненосным крейсером, имели бы для генерального сражения восемь броненосных кораблей против восьми. Разумеется, подобный счет «по головам» совершенно игнорирует качество противостоящих эскадр, но сейчас мы не будем детально сравнивать толщину брони, скорость хода и бронепробиваемость орудий русских и японских кораблей. Отметим лишь, что из семи русских броненосцев три были заложены аж за два года до начала строительства пары самых старых японских эскадренных броненосцев «Фудзи» и «Ясима». И хотя тот же «Севастополь» вошел в состав флота в 1900 г (спустя 8 лет после закладки) это, конечно, не делает его ровней вступившему в строй в том же году «Сикисиме», которого англичане заложили для сынов Микадо в 1897 г. Спуск на воду эскадренного броненосца "Сикисима" Технический прогресс в те годы двигался с устрашающей скоростью, так что пять лет, прошедших между закладками этих двух кораблей, представляли собой огромный срок: кроме того, «Сикисима» был примерно на 30% крупнее «Севастополя». Что касается эскадренных броненосцев «Победа» и «Пересвет», то в начале их проектирования в рабочих документах они именовались «броненосцами-крейсерами», «броненосными крейсерами», а то и просто «крейсерами». И даже в 1895 г, когда был заложен «Пересвет», во многих документах МТК корабли этого типа числились как «трехвинтовые стальные броненосные крейсера». В качестве ориентира при их проектировании были взяты британские броненосцы 2-го класса «Центурион» и «Ринаун», в результате чего корабли типа «Пересвет» получили облегченное вооружение, к тому же их бронезащита, формально достаточно мощная, не прикрывала оконечностей, что для времен русско-японской войны являлось существенным недостатком. Безусловно, эти корабли числились в русском императорском флоте эскадренными броненосцами, но все же по своим боевым качествам они занимали промежуточное положение между японскими броненосными крейсерами и эскадренными броненосцами. Таким образом, только два русских броненосца, «Цесаревич» и «Ретвизан», могли считаться ровней японским кораблям этого класса, а единственный броненосный крейсер порт-артурской эскадры представлял собой весьма необычный тип разведчика при эскадре, был почти вдвое слабее любого броненосного крейсера Х. Камимуры и не предназначался для боя в линии. Тем не менее, преимущество японского флота в качестве кораблей не являлось столь подавляющим, чтобы русским нельзя было рассчитывать на победу в сражении. История знает случаи, когда побеждали и при худшем раскладе сил. Но для этого русской эскадре следовало собрать все силы в кулак, а этого-то они и не могли сделать с самого начала войны, когда в ходе лихой ночной торпедной атаки «Цесаревич» и «Ретвизан» оказались подорваны. По состоянию на 22 апреля 1904 г., когда В. К. Витгефт вступил в командование эскадрой Порт-Артура, оба этих броненосца еще не удалось вернуть в состав флота. Починили только бронепалубный крейсер «Паллада», но от него в генеральном сражении особой пользы не ожидалось. Еще при С. О. Макарове, во время учений 13 марта, броненосец «Пересвет» своим тараном ударил в корму замешкавшийся «Севастополь», слегка повредил обшивку и погнул лопасть правого винта, отчего последний не мог развивать свыше 10 узлов и требовал ремонта в доке. Поскольку дока, способного вместить броненосец, в Порт-Артуре не было, требовалось устройство кессона, но это дело долгое, поэтому С. О. Макаров предпочел отложить ремонт на потом. А 31 марта флагманский «Петропавловск» взорвался на японской мине и затонул, унеся с собой своего адмирала и лишив эскадру еще одного броненосца. В тот же день подорвалась «Победа», которая хоть и не погибла, но надолго вышла из строя. Кроме этого, с начала войны погибли на минах, в бою и по прочим причинам бронепалубный крейсер «Боярин», минный заградитель «Енисей» и три миноносца. Таким образом, В. К. Витгефт вступил в командование эскадрой, состоящей из трех броненосцев, считая 10-узловый «Севастополь» (который поставили-таки в ремонт, завершившийся лишь 15 мая), одного броненосного и трех бронепалубных крейсеров 1-го ранга, одного бронепалубного крейсера 2-го ранга, двух минных крейсеров, 22 миноносцев, четырех канлодок и минзага. А вот японский флот получил усиление: мало того, что в его составе сохранились все шесть броненосцев и столько же броненосных крейсеров, в мае-апреле ещё достигли боевой готовности «аргентинские» «Ниссин» и «Касуга», доведя общее количество броненосных крейсеров Японии до восьми. Разумеется, при таком соотношении сил ни о каком генеральном сражении не могло быть и речи. Но, кроме количественных (и качественных) проблем матчасти, существовал еще вопрос подготовки экипажей, и тут у русских дела обстояли весьма нехорошо. Первая проба сил, состоявшаяся утром 27 июля 1904 г., когда артурская эскадра имела примерно 40-минутный бой с японским флотом продемонстрировала лучшую подготовку японских комендоров. Разумеется, на эскадре так не считали. Вот как увидел этот бой старший артиллерийский офицер броненосца «Пересвет» лейтенант В. Черкасов: «Вскоре мы заметили, что один их броненосец сильно наклонился на бок, и сейчас вслед за этим японцы повернулись к нам кормой и ушли, вот тут-то и был случай разбить их, так как «Баян», бывший от них в 17 кабельтовых, видел, как, отошедши от нас, они стали брать на буксир поврежденные корабли и затем ушли». Все вышесказанное — одна из множества иллюстраций, что к свидетельствам очевидцев следует относиться с большой осторожностью. К сожалению, в бою люди очень часто (и совершенно добросовестно!) заблуждаются и видят не то, что происходит на самом деле, а то, что видеть очень хочется: это свойственно абсолютно всем нациям и абсолютно во все времена. Поэтому бытующая среди историков поговорка «лжет, как очевидец» при всей своей кажущейся несуразности совершенно справедлива. Впрочем, агентурные данные еще интереснее: «Из донесений китайцев: «Микаса» утонул на Артурском рейде во время боя, три броненосных крейсера выбросились в Чифу». По истечении лет стали известны подробности как русских, так и японских повреждений, в целом же картина такова. Сравнительный анализ точности артиллерийского огня в бою 27 января 1904 г. Конечно, было бы желательно «разложить все по полочкам», указав количество выпущенных снарядов и попаданий по каждому калибру, но, к сожалению, это невозможно. Количество выпущенных снарядов русской и японской эскадрой известно, но вот с попаданиями дело обстоит хуже. Не всегда имеется возможность точно идентифицировать калибр попавшего снаряда: в ряде случаев несложно спутать шести- и восьмидюймовые снаряды или же десяти- и двенадцатидюймовые. Так, например, русские корабли выпустили 41 двенадцатидюймовый и 24 десятидюймовых снаряда, при этом в японские корабли попало три двенадцатидюймовых, один десятидюймовый и два снаряда неопределенного калибра десять-двенадцать дюймов. Соответственно, процент попаданий для двенадцатидюймовых снарядов колеблется от 7,31 до 12,19%, в зависимости от того, были ли последние два снаряда десяти- или двенадцатидюймовыми. Та же картина и по среднекалиберной артиллерии: если русский крейсер «Баян», выпустив 28 снарядов, добился одного достоверного попадания (3,57%), то японские корабли достигли 5 попаданий восьмидюймовыми и девяти — калибром шесть-восемь дюймов. Иными словами, можно говорить лишь о том, что русские получили не менее пяти, но не более четырнадцати попаданий восьмидюймовыми снарядами, следовательно, точность стрельбы японских 203-мм пушек (выпустивших 209 снарядов) находится в промежутке 2,39-6,7%. Принятая в представленной выше таблице группировка позволяет избежать подобного разброса, но смешение калибров само по себе порождает определенную некорректность. Кроме этого, нужно отметить следующее. Процент попаданий японских двенадцатидюймовых орудий выше, чем указано в таблице, поскольку некоторое, увы, не установленное количество выстрелов, ими было сделано не по кораблям, а по береговым батареям. Скорее всего, таких выстрелов было немного: общее количество снарядов крупного и среднего калибров, выпущенных по сухопутным целям, не превышало 30, и весьма сомнительно, чтобы двенадцатидюймовых среди них было более чем 3-5 снарядов, но, во всяком случае, японцы стреляли чуть лучше, чем это указано в таблице. Кроме русских кораблей, по японцам стреляли также и береговые батареи. Всего в бою приняло участие 35 «береговых» орудий, которые выпустили 151 снаряд, но из них только батарея №9 располагалась достаточно близко, чтобы добросить свои снаряды до японцев. С этой батареи было выпущено 25 шестидюймовых снарядов, но, учитывая точность стрельбы орудий этого калибра (флотские шестидюймовки израсходовали 680 снарядов и добились 8 попаданий или 1,18%), вряд ли хоть один из ее снарядов попал в цель. Поэтому в таблице снаряды береговых батарей не учтены совсем, если же добавить 25 шестидюймовых выстрелов, которые все же могли попасть в японцев, то процент попаданий русской среднекалиберной артиллерии снизится с 1,27 до 1,23%, что, впрочем, на общую картину никак не повлияет. Очаровательный исторический анекдот на тему береговой артиллерии рассказывает в своих мемуарах упоминавшийся выше В. Черкасов. В бою 27 января 1905 г. по японцам стреляли береговые десятидюймовые пушки, имевшие дальность стрельбы 85 кбт и потому вполне способные «достать» японские броненосцы. Однако их фактическая дальнобойность оказалась всего лишь 60 кбт, отчего никакого вреда неприятелю они причинить не смогли. Но как могла выйти столь большая разница между паспортными и фактическими данными? «…это можно заключить из телеграммы капитана Жуковского, командира батареи Электрического утеса, посланной в Артиллерийский комитет в феврале или марте 1904 г., с просьбой объяснить, почему моряки из той же пушки стреляют на 10 миль («Пересвет») или 8, 5 («Победа»), а он не может стрелять дальше 6 миль, так как угол возвышения, хотя и соответствует 25°, как на «Победе», но больше 15° давать нельзя, так как тогда пушка ударит казенной частью в площадку, служащую для заряжания пушки. На это из Петербурга последовал ответ: «Прочитайте §16 инструкции для обращения с этой пушкой», и действительно, когда прочитали §16, то узнали, что при стрельбе при углах возвышения больших 15° следует отнимать вовсе эту площадку, для чего отвинтить четыре гайки и отдать четыре болта, соединяющие ее с установкой. Отсюда следует, что в день боя эти пушки могли стрелять не дальше как на 60 кабельтовых». В целом же можно считать, что при стрельбе главным калибром броненосцев японцы незначительно превосходили русских (на 10-15%), но вот их средняя артиллерия била в полтора раза точнее. Стрельба 120-мм пушек не слишком показательна, поскольку все 4 попадания снарядами данного калибра у русских добился «Новик», который под командованием лихого Н.О. Эссена весьма близко подходил к японцам, а остальные корабли в основной массе вели бой на больших дистанциях. Но в то же время обращает на себя внимание и то, что японские «собачки» не добились ни единого попадания своими 120-мм, вероятно, вследствие того, что лучших комендоров японцы собирали со всех прочих кораблей на броненосцы и броненосные крейсера. Таким образом, безусловно, достигалась наилучшая эффективность бронированных гигантов, но при этом легкие силы вынуждены были довольствоваться «на тебе, боже, что нам негоже»: результат подобной практики мы и наблюдаем на примере боя 27 января. А вот стрельба трехдюймовых орудий вряд ли показательна: огромное по сравнению с японцами количество выпущенных трехдюймовых снарядов наводит на мысль о том, что в то время как главные артиллеристы русских кораблей были заняты корректировкой стрельбы крупного и среднего калибра, расчеты трехдюймовок «развлекались» стрельбой «куда-то в ту сторону» даже с расстояний, на которых нельзя было добросить снаряд до неприятеля. Во всяком случае, ничего, кроме подъема морального духа экипажа, стрельба морских трехдюймовок дать не могла, поскольку поражающее действие их снарядов было совершенно ничтожным. И тем не менее, в целом русские в этом бою отстрелялись существенно хуже японцев. Что интересно, бой проходил на контркурсах (т.е. когда сражающиеся колонны кораблей следуют параллельно друг другу, но в разных направлениях), где у русских моряков имелось преимущество. Дело в том, что, по некоторым данным, при тренировке русских комендоров бою на контркурсах уделяли существенное внимание, в то время как в Объединенном флоте — нет. Соответственно, можно предположить, что если бы сражение шло в обычных кильватерных колоннах, то соотношение процентов попаданий стало бы для русских еще хуже. Вопрос «почему» имеет, увы, множество ответов. И первый содержится в книге Р. М. Мельникова «Крейсер «Варяг»»: «Жизнь на «Варяге» осложнилась уходом ряда офицеров и увольнением в запас большой группы старослужащих матросов-специалистов, принимавших корабль в Америке. На смену им пришли новички, хотя и окончившие школы специалистов в Кронштадте, но еще не имевшие навыков управления новейшей техникой. Почти наполовину сменился состав комендоров, прибыли новые минеры и машинисты». При этом в сноске дается следующая информация: «Всего на эскадре перед войной уволили в запас более 1500 старослужащих, в том числе около 500 специалистов». Что об этом можно сказать? Хэйхатиро Того в самых своих дерзких мечтах не мог надеяться нанести эскадре Тихого океана удар, каковой мы причинили себе сами, санкционировав демобилизацию. Вопрос: «Мог ли наместник, адмирал Алексеев в преддверии войны помешать такой демобилизации?», увы, для автора настоящей статьи остается открытым. Безусловно, представитель самого государя-императора был царем и богом на Дальнем Востоке, но не факт, что даже его влияния хватило бы на какие-то подвижки сверхмогучей бюрократической машины Российской империи. Впрочем, наместник не сделал даже и попытки: что ему, высокому руководителю и стратегу, какие-то там минеры и комендоры?  Начальник эскадры Тихого океана вице-адмирал Оскар Викторович Старк (1846-1928, слева) и наместник на Дальнем Востоке адмирал генерал-адъютант Евгений Иванович Алексеев (1843-1918, справа) на палубе бронепалубного крейсера 1-го ранга «Аскольд» Во второй половине 1903 года отечественная эскадра в дальневосточных водах уступала по численности и качеству корабельного состава неприятелю. Но подобная ситуация не должна была затянуться: кредиты на строительство флота Япония уже истратила, и на дальнейшее его наращивание денег больше не было. А на верфях Российской империи строилась пятерка мощных броненосцев типа «Бородино», готовился к отправке в Порт-Артур «Ослябя», ремонтировались старые, но крепкие «Наварин» и «Сисой Великий»… С прибытием этих кораблей временное превосходство Объединенного флота должно было «осыпаться лепестками сакуры» и это следовало учитывать как русскому, так и японскому руководству. Если Япония хотела войны, то начинать ее следовало в конце 1903 или в 1904 г., а потом стало бы уже поздно. Но если Япония, имея преимущество, все же решится на войну, что можно противопоставить ее количественному и качественному превосходству? Разумеется, только одно — мастерство экипажей, а ведь именно оно уже претерпело сильнейший ущерб от демобилизации. Значит, остается только одно — как можно интенсивнее натаскивать личный состав, доводя уровень владения техникой до крайнего совершенства. А что было сделано по факту? Первая фраза «Показания в следственной комиссии по делу о бое 28 июля старшего артиллерийского офицера лейтенанта В. Черкасова 1-го» гласит: «Стрельба 1903 г. не была закончена». Т.е. фактически даже положенные по правилам мирного времени учения не были проведены до конца. А что наместник? «2 октября 1903 года адмирал Алексеев сделал большой смотр эскадре в Дальнем. Смотр продолжался три дня. Адмирал должен был оценить нашу боевую подготовку. Адмирал Старк был предупрежден, что наместник обратит особое внимание на строй кораблей, поэтому два дня вся эскадра стояла под парами, и по очереди снимались с якоря, чтобы положить его на 2-3 сажени вправо или влево, в зависимости от ветра или течения, и как назло к моменту приезда наместника, вследствие начавшегося отлива, только что выровненные корабли чуточку растворились, чем его высокопревосходительство остался крайне недоволен, что и высказал адмиралу Старку. Затем началась обычная программа смотров: гребная гонка (парусная за свежестью ветра была отменена), катание на шлюпках под веслами и парусами, спуск и подъем гребных судов, десантное учение, учение отражения минных атак, и даже была одна стрельба, но не боевая, а 37-мм стволами. Всем этим наместник остался очень доволен, что и выразил эскадре сигналом». Иными словами, адмирал Алексеев вообще не интересовался боевой подготовкой вверенных ему сил — он приехал, как в цирк, посмотреть «на кораблики», рассердился, что строем не ходят, но, посмотрев на гребные гонки (самое важное в предстоящей баталии), душой оттаял и сменил гнев на милость. Шокирует фраза В. Черкасова: «Даже была одна стрельба». Т.е. в иных случаях наместник и без стрельб обходился? Но дальше — хуже: «После смотра корабли вернулись в Артур, и тут последовало всех нас поразившее распоряжение: «России», «Рюрику», «Громобою» и «Богатырю» идти во Владивосток на зимовку, а прочим же кораблям войти в бассейн и вступить в вооруженный резерв». Иными словами, в период наибольшей военной опасности наместник не придумал ничего лучшего, кроме как поставить корабли в резерв, полностью прекратив всякую боевую подготовку. Но, быть может, адмирал Алексеев просто не был в состоянии к двум прибавить два и в силу каких-то резонов был уверен в том, что война не состоится? Однако же В. Черкасов пишет, что война ожидалась осенью 1903 г., причем отнюдь не только в экипажах: эскадра получила указание перекраситься в боевой цвет, а такое могло быть только с ведома наместника. Эскадра в полном составе ушла из Владивостока в Порт-Артур, начались маневры… «Но вот прошло несколько недель, и все успокоилось». Вот так, в атмосфере адмиральского «спокойствия», 1 ноября 1903 года эскадра Тихого океана вступила в вооруженный резерв. Казалось бы, что худшего решения и придумать невозможно, но подумавший так недооценит стратегический гений наместника Алексеева!  Известно, что базы наши на Дальнем Востоке вовсе не были обеспечены всем необходимым для обеспечения флота: судоремонтные возможности были относительно слабы, что и требовало «гонять» эскадры с Балтики во Владивосток и обратно. И если уж корабли оказались выведены в резерв, так стоило хотя бы с толком потратить время, проведя по возможности необходимый им ремонт. Но наместник, в лучших традициях «как бы чего не вышло» утвердил великолепное в своей половинчатости решение: да, корабли выведены в резерв, но при этом они должны были сохранять 24-часовую готовность «к походу и бою». Разумеется, имея такой приказ никакого ремонта сделать было невозможно. Исключение было сделано только для броненосца «Севастополь», коему разрешено было иметь 48-часовую готовность, что позволило ремонтировать последнему машины и башни главного калибра. Если наместник полагал, что война на носу и может начаться в любой момент (24-часовая готовность к бою!), то ни в каком случае не следовало ставить корабли в резерв, и вот этот-то вопрос наместник вполне мог решить самостоятельно, в крайнем случае обратившись за одобрением к государю. Если же он считал, что никакой войны не будет, то следовало воспользоваться возможностью дать текущий ремонт эскадре. Вместо этого, в «лучших» традициях «как бы чего не вышло», адмирал Алексеев не сделал ни того, ни другого. Как жила эскадра в это время? Возвращаемся к мемуарам В. Черкасова: «Два с половиной месяца царило полное спокойствие. Не знаю, что делалось в дипломатических сферах, но в Артуре было два бала у наместника, вечера и концерты в Морском и Гарнизонном собраниях и т. п.». И только 19 января 1904 года, простояв в резерве даже более чем 2,5 месяца, эскадра получила наконец приказ начать кампанию. Как это сказалось на уровне боевой подготовки? Известно, что один раз научившись кататься на велосипеде, нехитрую эту науку не забудешь уже никогда, но воинское ремесло куда сложнее: для того, чтобы поддерживать высокий уровень боеготовности, нужны регулярные тренировки. Здесь весьма показателен опыт Черноморского флота, который в 1911 г. по причине нехватки финансов вынужден был сделать трехнедельный перерыв в боевой подготовке: «Сокращение ассигнований на флот заставило эскадру уже 7 июня вновь вступить в вооруженный резерв; в результате прекращения учебных стрельб меткость стрельбы на всех кораблях понизилась, как потом выяснилось, чуть ли не вдвое. Так, «Память Меркурия» вместо достигнутых ранее 57% попаданий из 152-мм орудий с возобновлением стрельб смог добиться лишь 36%. Учеба в море возобновилась лишь 1 июля под начальством вновь назначенного командующим морскими силами Черного моря вице-адмирала И. Ф. Бострема». Иными словами, даже незначительный перерыв в занятиях наносил серьезный ущерб боеспособности эскадры, а уж в сочетании с уходом наиболее опытных старослужащих... Вот что по поводу готовности вверенных ему сил сообщал начальник эскадры О.В. Старк (Рапорт наместнику Алексееву от 22 января 1904 г.): «Кратковременное по необходимости, это плавание (эскадра выходила в море 21 января. — Прим. авт.) показало всю пользу его после стоянки в резерве, перемены многих офицеров, недавнего присоединения новых, непривыкших к эскадренному плаванию, судов и по уходе более полторы тысячи старослужащих, из коих треть были специалисты, много лет служившие на этой эскадре. Маневрирование больших судов и сигналопроизводство на них, по этим причинам и вследствие осенней замены не только старых сигнальщиков, но и многих штурманских офицеров, оставляют желать много и требуют новой практики, так как, кроме быстроты выполнения, ослабли внимание и утрачены познания, не только в эскадренных правилах, но и в общих основных наставлениях». До начала войны оставалось 4 дня. В общем, можно с печалью констатировать, что вступившая в войну в ночь на 27 января 1904 г. эскадра Тихого океана оказалась значительно слабее себя самой по состоянию на осень 1903 г. и «благодарить» за это в первую очередь следует нераспорядительность наместника, адмирала Алексеева, умудрившегося организовать вооруженный резерв кораблей, только что потерявших много старослужащих и получивших пополнение новобранцами. Что дальше? В первую же ночь два сильнейших русских броненосца оказались подорваны в результате внезапной атаки японских миноносцев, но что было сделано на эскадре, чтобы избежать подобных диверсий? Вспомним В. Семенова, «Расплата»: «— Но пары? сети? огни? сторожевые и охранные суда? — спрашивал я… — Ах, что вы говорите! Точно не знаете!.. Разве это мог приказать начальник эскадры? Надо было разрешение наместника!.. — Отчего ж не просили? Не настаивали?.. — Не просили!.. Сколько раз просили! И не на словах только — адмирал рапорт подал!.. А на рапорте зеленым карандашом резолюция — «Преждевременно»… Теперь объясняют разно: одни говорят, будто боялись, что наши воинственные приготовления могут быть приняты за вызов и ускорят наступление разрыва, а другие — будто на 27-е предполагалось торжественное объявление состоявшегося отозвания посланников, молебствие, парад, призыв стать грудью и т. д… Только вот — японцы поторопились на один день… — Ну, а впечатление, которое произвела атака? Настроение на эскадре?.. — Что ж… впечатление? — ...Когда после первой, внезапной атаки японцы скрылись, пальба стихла, но угар еще не прошел, — наш добродушный толстяк З. повернулся к Золотой горе и со слезами, но и с такой злобой в голосе закричал, грозя кулаками: «Дождались?. Непогрешимые, всепресветлейшие!..» И т. д. (приводить в печати неудобно). Вот это и было настроение… думаю, общее…» Затем утренний бой 27 января. В свете вышесказанного уже не нужно задаваться вопросом: «Почему среднекалиберная артиллерия русской эскадры стреляла в полтора раза хуже японской?», скорее, следует поинтересоваться: «Как же русские комендоры умудрились отстреляться всего лишь в полтора раза хуже, чем японцы?». Тем более удивительно, что тяжелые орудия калибром десять и двенадцать дюймов стреляли незначительно хуже японских. Можно даже сделать вывод, что сама по себе система подготовки отечественных артиллеристов была вполне на уровне, ведь, если вспомнить результаты стрельбы крейсера «Память Меркурия» в 1911 г. до трехнедельного стояния в вооруженном резерве (57%) и после него (36%), то мы увидим падение точности в 1,58 раза, а во сколько упала точность после демобилизации и 2,5-месячного стояния на эскадре Тихого океана? И как прошла бы эта стычка с японским флотом, имей наша эскадра 27 января 1903 г подготовку на уровне ранней осени 1903 года? Автор настоящей статьи, конечно, не может утверждать этого наверняка, но предполагает, что в таком случае точность русской стрельбы вполне могла бы превзойти японскую. Интересно, что Хэйхатиро Того, по всей видимости, не был удовлетворен точностью своих комендоров. К сожалению, сведениями о том, как изменились частота и качество учений японских артиллеристов, автор настоящей статьи не располагает: однако не подлежит сомнению (и мы это еще увидим в дальнейшем) что к бою 28 июля 1904 г японцы улучшили свое мастерство. Таким образом, японцы на начало войны стреляли лучше, но они продолжали совершенствовать свое искусство, в то же время наши корабли после начала войны и до прибытия в Порт-Артур адмирала С.О. Макарова интенсивной боевой подготовкой не занимались. Тому были как объективные, так и субъективные причины. Разумеется, сколько-то серьезная подготовка экипажей броненосцев «Цесаревич» и «Ретвизан» до возвращения кораблей в строй была невозможна. Но прочие корабли готовить к бою никто не мешал, разумеется, кроме «беречь и не рисковать!», которое довлело над эскадрой. Можно долго спорить на тему, являлся ли Степан Осипович Макаров талантливым флотоводцем, или таковым его сделала народная молва. Но следует признать, что именно С. О. Макаров предпринял единственно верные на тот момент шаги, ободрив эскадру личным примером: «— На «Новике»! Флаг — на «Новике»! — вдруг, словно захлебываясь от азарта, закричал сигнальщик». Адмирал немедленно приступил к боевой подготовке и слаживанию вверенных его командованию сил. С.О. Макаров верил в способность эскадры нанести поражение японцам, но понимал, что это будет возможно лишь в том случае, когда в его распоряжении будут обстрелянные, превосходно обученные и воодушевленные экипажи, под командованием энергичных и способных на самостоятельные решения командиров. Именно этим адмирал и занялся: приступив к ведению систематических боевых действий (операции миноносцев), он давал возможность людям проявить себя и одновременно тем самым не позволял японцам распоясаться сверх меры. Тренировки велись в высшей степени интенсивно, но в то же время С. О. Макаров начал кадровые перестановки: так, командира эскадренного броненосца «Севастополь» сменил хорошо проявивший себя командиром «Новика» Н.О. Эссен, за этой заменой планировались и другие. Как ни правильны были методы С.О. Макарова, за тот месяц с небольшим, что был отпущен ему судьбой на командование артурской эскадрой, он попросту не успел «вытянуть» вверенные ему силы на должный уровень. Гибель Степана Осиповича Макарова поставила крест на всех его начинаниях, во главе порт-артурской эскадры встал человек, которому личный состав уже не доверял и который очень быстро свернул макаровские начинания. Разумеется, речь идет о наместнике, адмирале Алексееве. Конечно же, его почти трехнедельное «управление» положения дел ничуть не улучшило: вновь вернулось «беречь и не рисковать», вновь корабли отстаивались в гавани в присутствии японского флота. Эскадренный броненосец "Севастополь" под флагом наместника, апрель 1904 г. Впрочем, как только стало известно о готовящейся высадке японской сухопутной армии в Бицзыво, что всего лишь в 60 милях от Порт-Артура, наместник покинул Порт-Артур в большой спешке. Это случилось 22 апреля, и теперь, до прибытия нового командующего, его обязанности должен был исполнять Вильгельм Карлович Витгефт, чей флаг в 11.30 того же дня был поднят на броненосце «Севастополь». Продолжение следует… Автор: Андрей из Челябинска |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| вмф |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Бой в Жёлтом море 28 июля 1904 г. Часть 14. Немножко альтернативы | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 26.01.2017 17:27 |

| Бой в Жёлтом море 28 июля 1904 г. Часть 10. Гибель В. К. Витгефта | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 02.11.2016 02:39 |

| Бой в Жёлтом море 28 июля 1904 г. Часть 9. Передышка и возобновление боя | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 26.10.2016 15:58 |

| Бой в Жёлтом море 28 июля 1904 г. Часть 8. Завершение 1-ой фазы | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 22.10.2016 03:28 |

| Бой в Желтом море 28 июля 1904 г. Часть 3: В.К. Витгефт принимает командование | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 23.09.2016 15:54 |

Линейный вид

Линейный вид