RUFOR.ORG

»

Тактика, доспехи, вооружение средневековой Евразии. Часть 3

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Боевым подразделениям татаро-монголов приходилось преодолевать безводные степи, леса и реки. Способ переправы через водные препятствия был очень интересен. Вот что пишет Плано Карпини в «История тартар»:

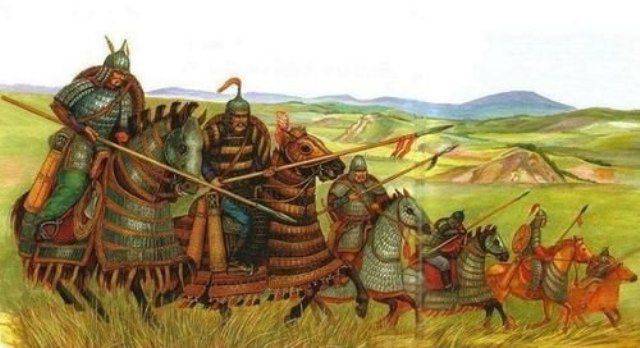

«Когда же они добираются до рек, то переправляются через них, даже если они и велики, следующим образом: более знатные имеют круглую и гладкую кожу, на поверхности которой кругом они делают частые ручки, в которые вставляют веревку и завязывают так, что образуют в общем некий круглый мешок, который наполняют платьями и иным имуществом, и очень крепко связывают; после этого в середине кладут седла и другие более жесткие предметы; люди также садятся в середине. И этот корабль, таким образом приготовленный, они привязывают к хвосту лошади и заставляют плыть вперед, наравне с лошадью, человека, который бы управлял лошадью. Или иногда они берут два весла, ими гребут по воде и таким образом переправляются через реку, лошадей же гонят в роду, и один человек плывет рядом с лошадью, которою управляет, все же другие лошади следуют за. той и таким образом переправляются через воды и большие реки. Другие же более бедные имеют кошель из кожи, крепко сшитый; всякий обязан иметь его. В этот кошель, или в этот мешок, они кладут платье и все свое имущество, очень крепко связывают этот мешок вверху, вешают на хвост коня и переправляются, как сказано выше». В ближнем бою татаро-монголы использовали булавы, кистени и топоры. Одна из форм татарских булав была заимствована европейцами и мусульманами с Востока, став очень популярной. Называлась она пернач, навершие ее состояло из отходящих от втулки лопастей («перьев») различной формы. Навершия булав ковали из железа, отливали из бронзы и даже чугуна. По прошествии времени такие формы булавы, богато украшенные, стали служить признаком власти. Копья тоже широко применялись, особенно у тяжелой кавалерии. В древнетюркском языке есть понятие «воевать» и оно означало дословно «биться копьями». Основными наконечниками у копий было три вида: бронебойная пика с длинным узким трех или четырехгранным острием; копье с универсальным ланцетовидным острием; мощное копье с ромбовидным широким наконечником. Кроме этих основных копий с данными наконечниками татаро-монголами использовалось копье с крюком на втулке. Они ранили и цепляли конников, стаскивая их на землю. Такой крюк был заимствован у чурчжэней.  Тяжеловооруженная конница тюрков. VI—VIII вв. Художники Лобырев М.А. и Мочалов В.П. А самым почетным оружием ближнего боя было длинноклинковое оружие, такое как меч, палаш, сабля. Самым популярным был палаш. Сначала он изготавливался с прямым однолезвийным клинком, но потом приобрел свой классический вид, более изогнутый, с несколькими доловами и елманями — расширение на обушке на расстоянии от конца примерно на 1,5 общей длины клинка.  Сабля крымско-татарская, обтянутая серебром, с гравировкой и чернью. Фурнитура турецкой работы. Первая половина XVII в. (частная коллекция) По свидетельству современников, татаро-монголы не любили вступать в тесную схватку с противником. Но когда приходилось, они действовали напористо и храбро. У каждого народа были свои отчаянные храбрецы, у татар их называли — богатур, Иосафат Барбаро отмечал: «Военные люди в высшей степени храбры и отважны, причем настолько, что некоторые из них, при особо выдающихся качествах, именуются «талубагатер», что значит безумный храбрец. Такое прозвище рождается в народе, подобно тому как у нас «мудрый» или же «красивый», отчего и говорят — Петр такой-то, по прозванию «Мудрец», или Павел такой-то, по прозванию «Красавец». Эти богатыри имеют одно преимущество: все, что бы они ни совершали, даже если это в известной мере выходит за пределы здравого смысла, считается правильным, потому что раз это делается по причине отваги, то всем кажется, что богатыри просто занимаются своим ремеслом. Среди них есть много таких, которые в случаях военных схваток не ценят жизни, не страшатся опасности, но мчатся вперед и, не раздумывая, избивают врагов, так что даже робкие при этом воодушевляются и превращаются в храбрецов. Прозвище их кажется мне весьма подходящим, потому что я не представляю себе отважного человека, который не был бы безумцем. Разве, по-вашему, это не безумство, когда один отваживается биться против четверых? Разве не сумасшествие, когда кто-нибудь с одним ножом готов сражаться с многими, да еще вооруженными саблями?» (Барбаро И. Путешествие в Тану. Текст воспроизведен по изданию: Барбаро и Кантарини о России. М.: Наука, 1971.) Продвижения татаро-монголов на Запад привело к распространению информации о взрывчатых веществах и примитивной артиллерии, используемых Китаем. Это стимулировало заимствование и развитие аналогичных разработок в европейских странах. По мнению Т. Оллсона, «главным архитектором» татарской артиллерии был Амбугай из клана баргутов. В цз. 122 «Юань ши» говорится: «Амбугай вместе со своим отцом Бохочу, слугой Чынгыз Хана, ходил в походы и имел заслуги. Однажды император спросил его: «Что входит сначала в осаждаемые города и вражескую территорию — воины или орудия войны?» Амбугай ответил изречением: «В осаждаемых городах сначала используют катапульту, метающую ядра, потому что они ужасны, тяжелы и имеют большой радиус действия». После этого Чынгыз Хан сделал Амбугая доверенным лицом в управлении над мастерами катапульт, который выбрал 500 мужчин и обучил их. Китайская технология использования осадных орудий состояла в том, что несколько десятков человек дергали за канаты, которые служили рычагом для метания снарядов. Катапульты в зависимости от размеров и особенностей конструкции, численности обслуги могли метать камни весом в несколько десятков килограммов на 100—150 метров. После того как Чынгыз Хан взял Самарканд, его инженеры смогли усовершенствовать катапульту и дальность полета камней составила 300 метров. С течением времени татаро-монголы использовали так же и баллисты, а у чжурчжэней они взяли на вооружение пороховые заряды, которые размещались в кувшинах. Кроме этого они использовали греческий огонь, сосуды заполненные нефтью со смолой или негашеной известью. На дне залива Такасима были найдены останки кораблей внука Чынгыз Хана — Хубилай Хана, которые направлялись на захват Японии в XIII в. А именно в 1274 году на 900 судах была предпринята первая попытка захвата. Но «Божественный ветер» не дал осуществиться планам татаро-монголов, 200 судов затонули, погибло до 13 тыс. человек. В ящиках на дне было обнаружено оружие и полые керамические оболочки от бомб.  Изобретателями таких бомб были корейцы. Оболочки были не только керамические, но и чугунные. Татары додумались и до дымовой завесы с целью скрытия маневров на поле боя. Дым и огонь служили также средством психологического устрашения противника. Зажигательные средства широко применялись при осаде городов. В монгольских летописях, написанных китайцами, приводится легенда, как монголы пытались поджечь осажденный город, направив в него множество птиц, к хвостам которых была привязана подожженная вата или фитиль. В 1240—1241 гг. от татар европейцы узнали о возможностях пороха. В отличии от арабов и европейцев татаро-монголы легкомысленно отнеслись к изобретению китайцами артиллерийских орудий. Снаряды, снаряженные картечью, были особенно эффективны против конницы. В XIV в., именно в этот период началось раздробление государства Золотая Орда на мелкие татарские государства, что облегчило противникам процесс захвата территории и победы над татарскими войсками с помощью современного оружия. В результате потери военного превосходства начался закат последнего из государств — Золотой Орды, образованного на базе величайшей империи мира — империи Чынгыз Хана. Источники: Петров А.М. Великий шелковый путь: о самом простом, но мало известном. М.: Восточная литература, РАН, 1995. Рубрук Г. Путешествие в восточные страны Вильгельма де Рубрука в лето Благости 1253. Перевод А.И. Малеина. Плано-Карпини, Иоанн де. История монголов. Пер. А.И. Малеина. СПб., 1911. Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. Империя Чингисхана. М.: Восточная литература, 2006. Еникеев Г.Р., Китабчи Ш., Наследие татар. Что и зачем скрыли от нас из истории Отечества. М.: Алгоритм, 2015. Барбаро И. Путешествие в Тану. Текст воспроизведен по изданию: Барбаро и Кантарини о России. М.: Наука, 1971. Автор: Мэнгел Олыс Использованы фотографии: из книги К.А. Аблязова "Историческая судьба татар. От племени к нации". Т.1. Саратов: Научная книга, 2012. Последний раз редактировалось ezup; 04.07.2018 в 23:49. |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история оружия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Сухопутные подразделения ВСУ. Тактика боевого применения. Часть 1 | ezup | Армии мира | 0 | 24.09.2018 14:12 |

| Тактика, доспехи, вооружение средневековой Евразии. Часть 2 | ezup | Доспехи | 0 | 21.01.2016 19:20 |

| Тактика, доспехи, вооружение средневековой Евразии. Часть 1 | ezup | Доспехи | 0 | 17.01.2016 23:21 |

| Индийские доспехи и оружие (часть 1) | ezup | Доспехи | 0 | 17.11.2015 00:30 |

| О-ёрои — классические доспехи самураев (часть 1) | ezup | Доспехи | 0 | 02.06.2015 12:09 |

Линейный вид

Линейный вид