|

|

#1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

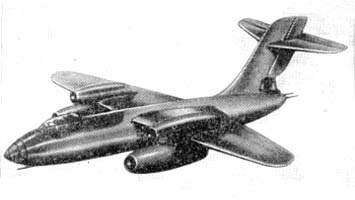

Су-10

После второй мировой войны началась эпоха реактивной авиации. Очень быстро проходило переоснащение советских и зарубежных ВВС на истребители с турбореактивными двигателями. Однако создание полноценного реактивного фронтового бомбардировщика, способного заменить устаревшие самолеты с поршневыми моторами, задерживалось. Проблема заключалась в том, что из-за большого удельного расхода топлива у первых турбореактивных двигателей существенно увеличивался запас горючего, его масса и объем. Поэтому требовалось проведение глубоких расчетных и экспериментальных исследований по определению новых геометрических и весовых параметров будущего многодвигательного самолета, схем его компоновки. Бомбардировщик, соответствующий современному уровню развития авиатехники, должен был иметь достаточную грузоподъемность при заданных скорости и дальности полета. На нем предполагалось устанавливать мощное оборонительное вооружение и оборудование, необходимое для выполнения боевых задач в условиях активного действия средств противовоздушной обороны и истребителей противника. В 1946 г. три конструкторских коллектива, возглавляемые С.В.Ильюшиным П.О.Сухим и А.Н.Туполевым, приступили к разработке опытных реактивных бомбардировщиков, предназначенных для поддержки наземных войск и уничтожения противника в ближнем фронтовом тылу. В очень короткие сроки были завершены проекты четырехдвигательного Су-10, трехдвигательного Ту-73 и двухдвигательного Ил-28. Однако до стадии летных испытаний доведены только самолеты ОКБ Ильюшина и Туполева. Главному конструктору и директору завода ╧ 134 Павлу Осиповичу Сухому поручили заняться крупной разработкой, совершенно не характерной для его тогдашней деятельности. Небольшой коллектив конструкторского бюро проводил испытания и доводки самолетов Су-5, Су-7, Ер-2 и его модификаций. Кроме того, создавались варианты десантно-грузового и транспортного самолетов, осуществлялась постройка УТБ, Су-9 и его модификаций. В постановлении СНК СССР от 26 февраля 1946 г. и приказе НКАП, датированным 27 марта того же года, говорилось: ╚...Спроектировать и построить бомбардировщик с четырьмя двигателями типа ЮМО-004 со следующими данными:

Предварительные расчеты основных параметров и поиск наилучших решений при подготовке аэродинамической компоновки самолета показали, что для выполнения заданных характеристик необходимо увеличить количество двигателей типа ЮМО-004(РД-10) до шести. Уже в мае были подготовлены материалы для эскизного проекта 6-двигательного бомбардировщика первого варианта со средним расположением крыла, составленного из двух трапеций с малой относительной толщиной (12%) почти симметричного профиля. При этом указывалось на ряд преимуществ, получаемых от размещения двигателей в габаритах фюзеляжа. Каркас крыла имел мощный передний лонжерон, заднюю стенку, набор стрингеров и нервюр. Основная стойка опоры с двумя колесами убиралась в усиленную нервюрами нишу крыла, которая была образована передним лонжероном, задней и бортовой стенками. Далее по размаху находился крыльевой топливный бак. По задней кромке до элерона применили мощный выдвижной щиток. Стремление к минимальному миделю привело к совершенно непривычной и своеобразной компоновке фюзеляжа. В сигарообразную конструкцию овального сечения были вписаны все шесть двигателей. Четыре из них располагались попарно, друг над другом, по бортам центральной части фюзеляжа. Перед входной частью каждого канала воздухозаборника фюзеляж был ╚поджат╩. Канал каждой пары двигателей после входа раздваивался и обходил лонжерон крыла сверху и снизу, попадая во входные устройства РД-10. Остальные два двигателя подвешивались в носовой части под кабиной летчика и были как бы ╚вдавлены╩ в фюзеляж. Центральную часть фюзеляжа образовал бимс, в конструкцию которого входил большой бомбоотсек, переходивший в хвостовую балку с вертикальным оперением и кабиной заднего стрелка. Спереди бомбоотсек плавно переходил в кабину экипажа. Каркас всего фюзеляжа состоял из набора шпангоутов и нескольких лонжеронов, причем стрингерный набор полностью отсутствовал. Экипаж самолета состоял из пилота, штурмана, стрелка-радиста и стрелка задней огневой точки (в кормовой части фюзеляжа). Стрелок-радист кроме передней огневой точки обслуживал и верхнюю, используя для этого лаз в первом топливном баке. Для защиты экипажа устанавливалось бронирование общим весом 275,77 кг. Топливная система самолета состояла из двух крыльевых баков по 600 л (510 кг), первого фюзеляжного бака -4500 л (3825 кг), бака ╧ 2 - 3000 л (2550 кг) и бака ╧ 4 - 1200 л (1020 кг). Суммарный запас топлива составлял 7415 кг. В состав радиооборудования входили РПКО-2, РСИ-6, приемник радиовысотомера РВ-2, приемник УС-3, передатчик РСБ-3-БИС. Кислородное оборудование состояло из восьми кислородных баллонов по 4 литра и кислородных приборов КП-14. Управление элеронами, рулем высоты и стабилизатором сделали жесткое, рулем поворота - смешанное, закрылками - жесткое. Для уменьшения длины разбега предусматривалась установка четырех стартовых ускорителей., Конкретные рекомендации конструкторам по аэродинамической компоновке новых скоростных самолетов с реактивными двигателями и исследования особенностей полета на больших скоростях в то время практически отсутствовали. Бригада по аэродинамике под руководством И.Е.Баславского серьезно потрудилась над разработкой методов аэродинамического расчета и расчета дальности самолета с реактивными двигателя в различной компоновке. Предложенная ими методика расчета дальности полета позволила вычислить максимальную дальность действия самолета при переменной высоте полета, а также определить режим работы двигателей - для получения наибольшей дальности при полете на заданной высоте. Этот универсальный метод расчета давал возможность определить дальность полета самолета на любой заданной высоте при любой скорости полета. Теперь в ОКБ обсуждались еще две схемы размещения двигателей - шести РД-10 или четырех разрабатывавшихся ТР-1 на крыле. В трубе Т-106 ЦАГИ провели продувки модели самолета Су-9 с различными вариантами расположения гондол на крыле, поскольку стоял вопрос о целесообразности подобного размещения двигателей. Эти варианты отличались друг от друга количеством двигателей, расположенных на полукрыле: один, два и три. Исследование позволило найти им оптимальное местонахождение. Из отчетов по результатам продувок следовало, что наиболее выгодным расположением двигателей с точки зрения критического числа М являлось такое, при котором ось всей моторной установки совпадала бы с хордой крыла, а носовая часть мотогондолы располагалась бы впереди кромки крыла. Основываясь на этих данных, конструкторы выполнили проект высокоплана с фюзеляжем сигарообразной формы, имеющим овальное сечение. На каждой консоли трапециевидного крыла подвешивалось по три двигателя РД-10 или по два ТР-1. С реднеплан с прямым трапециевидным крылом - такую аэродинамическую схему окончательно выбрали для самолета Су-10. Характерной особенностью этой машины являлась значительная бомбовая нагрузка, полностью размещавшаяся внутри фюзеляжа. Если оценивать степень совершенства компоновки самолета весом бомб, приходящимся на 1 м2 миделя фюзеляжа, а мощность огня - секундным залпом, то получаем следующие данные:

Силовую установку РД-10 спроектировали по ╚пакетной╩ схеме с ╚реданом╩: два двигателя - под крылом, атретий - еще ниже и со смещением вперед. Продольный сдвиг ТРД уменьшил высоту и площадь поперечного сечения гондол. Двигательные агрегаты, надстроенные на корпусах верхних и нижних ТРД, располагались один за другим, а межосевое расстояние получилось меньшим по высоте. За счет разворота двигателей по вертикали на небольшой угол удалось их сблизить между собой. В результате было уменьшено лобовое сопротивление всей гондолы и понижена ее металлоемкость. Причем подход к двигателям при их эксплуатации и замене оставался очень удобным. Использование в силовой установке четырех двигателей ТР-1 (по два на каждый консоль), с выносом их далеко вперед относительно передней кромки крыла, улучшало рассмотренные выше характеристики самолета. Это происходило за счет изменения суммарного веса двигателей (приблизительно на 1 тонну), некоторого увеличении общей тяги и более совершенной аэродинамики крыла. Самолет Су-10 представлял собой цельнометаллический моноплан с однокилевым оперением. Фюзеляж имел металлическую полумонококовую конструкцию, состоящую из следующего набора: 51 основной шпангоут и стрингер, нескольких лонжеронов и работающая гладкая обшивка. Для обеспечения гладкой поверхности при раскрое обшивки разработчики стремились уменьшить количество стыков. Обшивку средней части фюзеляжа делали из Д16Т толщиной от 1,5 до 2,5 мм, а носовой и хвостовой части - толщиной от 1,0 до 1,2 мм. Конструкция лонжеронов выполнялась из листового материала в виде гнутых прессованных профилей переменного сечения. Экипаж состоял из четырех человек: пилота, штурмана, стрелка-радиста и стрелка-наблюдателя задней огневой точки. Первые три члена экипажа размещались в носовой части фюзеляжа( а четвертый - в кормовой. Кабина штурмана, имевшая круговой обзор, была непосредственно в носу самолета. За ней - сверху - располагались фонарь и кабина летчика и стрелка-радиста. Под этой кабиной находилась ниша передней стойки шасси. В той же зоне по правому борту был сделан вырез под дверь, в углублении которой установили лестницу для входа и выхода из фюзеляжа. За передней кабиной располагался передний топливный бак. В центральной части фюзеляжа находился большой грузовой отсек с эксплуатационными люками для бомб различного калибра. Над ним - мощная рамасхромансилиевыми поясами. На контуре фюзеляжа рама стыковалась с лонжеронами крыла. Далее располагался задний топливный бак, за которым установили контейнер тормозного парашюта. Фюзеляж заканчивался кабиной стрелка кормовой установки, имевшей люк-трап. Крыло самолета (профиль ЦАГИ Ш-2/12) было двухлонже-ронное, с работающей обшивкой, стрингеры из прессованных ╚бульбообразных╩ уголков. Лонжероны балочной конструкции двутаврового сечения. Пояса из стальных лент З0ХГСА и дюралевых уголков, дюралевая стенка переменной толщины. Каждая консоль имела две секции элерона (левая внутренняя снабжалась триммером) и четыре секции щитков-закрылков. Двухлонжеронный киль имел 16 нервюр из листового дюраля и крепился к фюзеляжу по 43-му и 51-му шпангоутам при помощи стенок лонжерона и стыковых лент. Работающая обшивка киля была толщиной от 0,8 до 2,0 мм. Стабилизатор имел два лонжерона. Он крепился к килю двумя узлами на переднем лонжероне у первой нервюры и через балочку в носке, соединенную с подъемным механизмом стабилизатора. Все рулевые поверхности снабжались триммерами. Управление самолетом имело ряд особенностей, обусловленных как самой конструкцией планера, так и назначением машины. К ним относились:

Управление рулем высоты выполнялось полностью тягами, проходившими по фюзеляжу в направляющих патронах, а в киле осуществлялось качалками. Управление рулем поворота выполнялось в пределах большей части фюзеляжа тросом, а в хвостовой части киля - тягами. В продольное, путевое и поперечное управление были включены бустерные механизмы, поскольку возникали большие усилия на исполнительных органах управления. Приводные цилиндры бустеров размещались в хвостовой части фюзеляжа для того, чтобы нагружать значительными усилиями как можно меньшую часть проводки. Бустерные приводы в управлении элеронами находились в крыле. В систему управления предусмотрели включение рулевых машинок к электрическому автопилоту АП-5, связанному с прицелом - для точной наводки самолета на цель при бомбометании. Штурвальная колонка была обычного для бомбардировщиков типа (с цепью Галля, соединенной с тросами). К педалям -вертикальным, с горизонтальной осью вращения и с литыми ╚башмаками╩ - присоединялись тяги от гидравлического тормозного клапана ДС-3. Торможение производилось наклоном педальных ╚башмаков╩ Штурвальная колонка оказалась слишком близко расположена к креслу пилота, поэтому требовалось застраховать летчика от повреждений при покидании самолета в случае аварии. Эта задача решалась путем откидывания штурвальной колонки к приборной доске. Носовая стойка шасси не имела боковых подкосов. Она закреплялась на фюзеляже и убиралась при помощи ломающегося заднего подкоса. На этой стойке крепились два спаренных тормозных колеса размером 700 х 250 мм. Для данного типа стойки разработали специальную систему амортизации, в которой воздушная и жидкостная камеры были изолированы одна от другой. Демпфер ╚шимми╩ устанавливался внутри стойки. Проверку гидравлического расчета амортизаторов осуществили во время динамических испытаний. Кроме того, провели испытания на определение критических скоростей, вызывающих появление ╚шимми╩ носовой установки. Особенностью этого шасси явилось использование полувилки для консольного закрепление колес. Такая конструкция позволяла убирать главные стойки шасси в тонкое крыло без применения больших обтекателей на его поверхности. Главное шасси самолета Су-10 было спроектировано по трехстержневой схеме, с передним и боковым подкосами. Ломающийся боковой подкос являлся звеном механизма, при помощи которого происходила уборка шасси. Хвостовая опора (для предохранения) состояла из амортизационной стойки, установленного на шпангоуте силового кронштейна и обтекателя. Гидросистему самолета можно разделить на три самостоятельные части:

В системе применили спаренные краны с принудительной установкой на холостую прокачку. Для обеспечения постоянного давления до клапана ДС-3 предусмотрели гидроаккумулятор и автомат подкачки. Вся гидросистема обеспечивала функционирование агрегатов самолета и при возникновении аварийной ситуации. Силовая установка самолета Су-10 состояла из четырех турбореактивных двигателей ТР-1А, размещенных попарно на консолях крыла. Капот двигателей представлял собой набор крышек, верхних и нижних стекателей газовых струй двигателей. Передняя часть входных приемников, имеющих хорошо профилированные обтекатели кромки, являлась деталью самих двигателей. В задней части двигатели закрывались крышками-полукоками, изготовленными из жароупорной стали ЭЯ1Т. Снять их было достаточно трудно. Стекатели газовых струй также были выполнены из жароупорной стали. Между их внутренней и внешней обшивками проходил воздух, поступающий через систему жабр. Для защиты от воздействия горячих газовых струй на нижней обшивке крыла предусмотрели установку гофрированной жароупорной панели. Разработчики силовой установки столкнулись с проблемой. Требовалось создать нетрадиционные системы питания горючим управления и запуска двигателей. Это было вызвано, во-первых, сравнительно большими размерами самолета. А во-вторых - значительным запасом топлива для работы четырех двигателей. В то же время, размещение и расходование горючего должны быть строго регламентированы, чтобы изменение центра тяжести самолета происходило в границах допустимого. Керосин предполагалось перекачивать из переднего бака в задний, и наоборот. Для уменьшения длины разбега на самолете использовались стартовые агрегаты - пороховые ракеты, установка которых ранее была отработана на Су-9. Крепление четырех стартовых ускорителей на самолете осуществлялось по бортам фюзеляжа при помощи специальных замков. Они обеспечивали автоматическое сбрасывание ускорителей после их выгорания или аварийное сбрасывание летчиком стартового агрегата - в случае его отказа. Для оборудования, которое предполагалось применить на самолете Су-10, характерными являлись затраты большого количества электроэнергии. Это привело к решению установить четыре генератора мощностью 3000 W каждый. К основным потребителям относились: две электрифицированные турели, радиоаппаратура, электрический автопилот и шесть помп подкачки горючего. Стремление облегчить летчику управление четырьмя двигателями привело к созданию многочисленных блокированных переключателей, связанных с рукоятками управления двигателями и бензокранами. Радиооборудование состояло из РСБ-Збис, РСИ-6, АРК, радиовысотомера РВ-2 и МА. Вся основная аппаратура находилась у стрелка-радиста. Только РВ-2 и МА располагались в хвостовой части самолета. Имелся фотоаппарат АФА-33 на качающейся установке. Управление его створками осуществлялось дистанционно, с помощью механизма УР-2. Доска приборов пилота представляла собой одну большую панель, на которой располагались все навигационные и моторные приборы. Амортизаторы типа ╚Лорд╩ заменили узловой амортизацией. Кроме того, имелись поддерживающие амортизаторы, к которым крепилась верхняя часть доски с помощью промежуточных тяг. На самолете было установлено кислородное оборудование, включающее в себя нескольких кислородных баллонов и приборов кислородного питания. В состав стрелково-пушечного вооружения бомбардировщика Су-10 входили: неподвижная носовая установка Б-20Э - под пушку калибра 20 мм, верхняя турельная установка Б-20Э с дистанционным управлением - под две пушки калибра 20 мм. Неподвижная носовая установка размещалась под полом кабины штурмана так, чтобы подход к оружию был снаружи, а к патронному ящику - из кабины штурмана. Управление огнем осуществлялось с помощью электричества. Гашетка управления стрельбой размещалась на штурвале летчика, а электрощиток - на приборной доске. Прицеливание производилось через прицел ПБП-1Б. Верхняя турельная установка была электрифицирована, располагалась на границе между бомбоотсеком и баком. Для управления установкой в кабине стрелка-радиста имелась прицельная станция Б-4. Подход к турели обеспечивался сверху - через экран турели, и снизу - из бомбового отсека. Патронные ящики поднимались с помощью специального приспособления. Кормовая установка КГ-2 с электрогидравлическим управлением позволяла вести стрельбу вверх - под 30 градусов, вниз - под 45 градусов и в стороны - под 30 градусов. Установка была снабжена коллиматорным механическим прицелом. В фюзеляжном бомбовом отсеке самолета размещалось бомбардировочное вооружение, которое состояло из одной ФАБ-3000 М46, одной ФАБ-1500 М46, восьми ФАБ-500 М46, двенадцати ФАБ-250 М46 или двадцати ФАБ-100. Для подвески бомб были установлены четыре 3-замковые кассетные держатели КД-3, четыре 3-замковые держатели КД-2, один балочный держатель БД-4 для подвески ФАБ-3000 и ФАБ-1500, два балочных держателя БД-2. Кассетные держатели размещались по бортам отсека, а балочные держатели спереди по порядку. БД-2, БД-4 и БД-2 в верхней части по оси самолета. Управление сбрасыванием - электрическое. Все управляющее оборудование размещалось в кабине штурмана, в том числе прицел ОПБ-4С. Подъем бомб осуществлялся двумя электролебедками БЛЗ-46Э или двумя механическими БЛ-4. В кабине штурмана, которая имела круговое остекление (кроме зоны пола), на приборной доске и пультах располагалось все необходимое навигационное оборудование. Сверху, справа от оси самолета, имелся аварийный люк для покидания самолета. Фонарь кабины летчика состоял из трех частей: неподвижного козырька и двух аварийно сбрасываемых. На правом борту для входа в эту кабину имелась дверь, снабженная аварийным сбрасывателем. Кресла летчика и стрелка радиста располагались спинками друг к другу. При аварийном сбросе фонаря кресло пилота пружинным механизмом наклонялось в плоскости спинки на 18 градусов к борту. Это сделали, чтобы предотвратить столкновение выброшенного в воздух летчика с оперением. Таким образом, у трех членов экипажа (летчика, штурмана и стрелка-радиста) были катапультируемые кресла и бронирование. Кормовая установка имела прозрачную и стальную броню для защиты стрелка. Гидравлическое сидение автоматически регулировалось по высоте - в зависимости от положения оружия. Пульт управления находился перед стрелком. Крепление установки осуществлялось четырьмя разрывными болтами, при помощи которых в случае аварии стрелок мог отбросить установку назад по полету и выброситься в открывающееся отверстие. Основные даты из истории бомбардировщика Су-10. 1946 26 февраля. Выходит постановление СНК СССР о постройке бомбардировщика с четырьмя двигателями типа ЮМО-004. 27 марта. Подписан приказ министра авиационной промышленности о начале проектирования реактивного бомбардировщика в ОКБ П.О.Сухого. 24 апреля. Начата разработка эскизного проекта. Выпускаются чертежи предварительной продувочной модели, предназначенной для продувки в трубе ЦАГИ Т-106. 26 апреля. Сдана часть чертежей предварительного макета кабины пилота - на каркас и обводы шпангоутов. 30 апреля. Закончена разработка чертежей для продувочной модели. 6 мая. Начата разработка проекта натурного макета самолета с работающими двигателями, предназначенного для продувки в аэродинамической трубе ЦАГИ. Закончена разработка чертежей для предварительного макета кабины летчика. 8 мая. Начато изготовление продувочной модели. Закончена разработка чертежей для продувочных моделей. 17 мая. Произведено вычерчивание теоретического плаза макета самолета с работающими двигателями. 7 июля. Сданы чертежи стенда (натурного макета) для продувки с работающими двигателями. 19 июня. В ОКБ закончена разработка эскизного проекта. Для достижения Vmax=850 км/ч на высоте 8000 метров, заданной в утвержденном правительством ╚Плане опытного самолетостроения на 1946 год╩, главный конструктор П.О.Су-хой предусматривает применение для самолета шести двигателей РД-10 - вместо предполагавшихся ранее четырех. 1 июля. Начата предварительная ╚увязка╩ конструкции самолета. 19 июля. Сдана в ЦАГИ модель для продувки с первым вариантом крыла. 16 августа. Начато проектирование рабочих чертежей. 7 октября. Построенный макет самолета предъявлен предварительной макетной комиссии. 14 октября. Произведена доработка макета самолета по замечаниям предварительной макетной комиссии. Начата заготовка деталей по крылу, фюзеляжу, оперению и шасси для летного экземпляра. 18 ноября. Макет самолета полностью готов для предъявления государственной макетной комиссии. 2 декабря. Макет самолета официально принят государственной комиссией. 4 декабря. В соответствии с ходатайством ГК и с разрешения заместителя министра авиационной промышленности Шишкина, в целях улучшения летных данных на самолет предусматривается установка четырех двигателей ТР-1. Днем раньше (3 декабря) на это получено одобрение макетной комиссии. 23 декабря. Закончено изготовление рабочих чертежей. 30 декабря. Проводится сборка статического экземпляра самолета. Начато изготовление оснастки на летный экземпляр. 1947 7 января. Получено заключение по эскизному проекту (с четырьмя двигателями). 15 января. Во время проведения статических испытаний самолета разрушается задняя стенка крыла у корневого кронштейна крепления элерона при 100-процентной нагрузке. 8 марта. Начальник бригады аэродинамики И.Е.Баславский представляет основные характеристики самолета ╚Е╩ 15 декабря. Заканчиваются монтажные работы, производится опробование гидравлической системы. 29 декабря. Продолжаются работы по монтажу самолетных систем. Постройка Су-10 в окончательном варианте задерживалась из-за отсутствия на заводе ╧ 134 -необходимых производственных площадей. Сборку каркасных агрегатов начали только после выпускавшегося по плану двухмоторного артиллерийского разведчика-корректировщика Су-12. Кроме того, опытный бомбардировщик проектировался с множеством новейших бортовых установок, поэтому возникал целый ряд проблем экспериментального и научного характера. Серьезные помехи в график постройки Су-10 вносили поставщики готовых изделий из смежных отраслей промышленности, которые несвоевременно выполняли заказы. В 1947 г. так и не было получено стрелковое вооружение от ОКБ-43, автопилот АП-5, радиокомпас АРК-4 и двигатели ТР-1 А. 1948 12 марта. Закончен один из этапов проектных работ по установке четырех двигателей ТР-2. Принято решение вначале летные испытания проводить с двигателями ТР-1. Предполагается сдать самолет на государственные испытания через четыре месяца после получения ТР-2. Для сравнения: двигатель ТР-2 (экспериментальный экземпляр) - тяга 1885 кг, двигатель ТР-1А - тяга 1500 кг, двигатель ТР-1 -тяга 1300 кг. 4 июня. Выходит Постановление Совмина СССР ╚О сокращении расходов на ОНИР по авиационной промышленности на 1948 год╩. 12 июня. Вышло постановление Совмина СССР, которым утверждался план опытных работ МАП на 1948 г. и прекращалось дальнейшее проведение всех работ, не обеспеченных финансированием. В том числе закрывалось и проектирование самолета Су-10.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| Сухой СУ-10 |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Сухой Т-4 (М; МС) | ezup | Россия | 0 | 11.02.2015 15:16 |

| Сухой ББ-1, ББ-2(Су-2) | ezup | Россия | 0 | 27.01.2015 18:10 |

| Сухой СУ-7БМ | ezup | Россия | 0 | 29.11.2014 23:09 |

| Сухой СУ-7Б | ezup | Россия | 0 | 29.11.2014 22:55 |

| Сухой СУ-5 | ezup | Россия | 0 | 09.11.2014 22:03 |

Линейный вид

Линейный вид