RUFOR.ORG

»

Вице-адмирал З.П. Рожественский

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Последнее время личность командующего Второй Тихоокеанской эскадрой вице-адмирала З.П. Рожественского вызывает большой интерес. В ряде публикаций делается попытка взглянуть по-новому на его действия в Цусимском бою, разрушить сложившиеся за десятилетия стереотипы. В то же время страницы энциклопедий и справочников последних лет издания пестрят традиционными характеристиками адмирала как «одного из главных виновников» разгрома русской эскадры, показавшего полную бездарность в военном деле». Дать объективную оценку действий командующего — задача будущих историков, мы же пытаемся схематично очертить жизненный и боевой путь адмирала, дать его психологический портрет, не прибегая к разбору как его ошибок, так и неосуществившихся по воле судьбы далеко идущих замыслов. Зиновий Петрович Рожественский родился 17 марта 1848 г. С детства он почувствовал влечение к морской службе, и семнадцатилетним юношей поступил в Морские артиллерийские классы, и совершил первое практическое плавание. В 1870 г. по окончании Морского училища его произвели в мичманы, а через три года он закончил курс Артиллерийской академии. Полученные там знания пригодились во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Лейтенант З.П. Рожественский участвовал во многих боевых походах и столкновениях с противником, в частности, в знаменитом бое парохода активной обороны «Веста» с броненосцем «Фетхи-Буленд». Воинская доблесть молодого офицера была отмечена орденами св.Георгия 4-й степени и св. Владимира 4-й степени с мечами; ему присвоили звание капитан-лейтенанта.

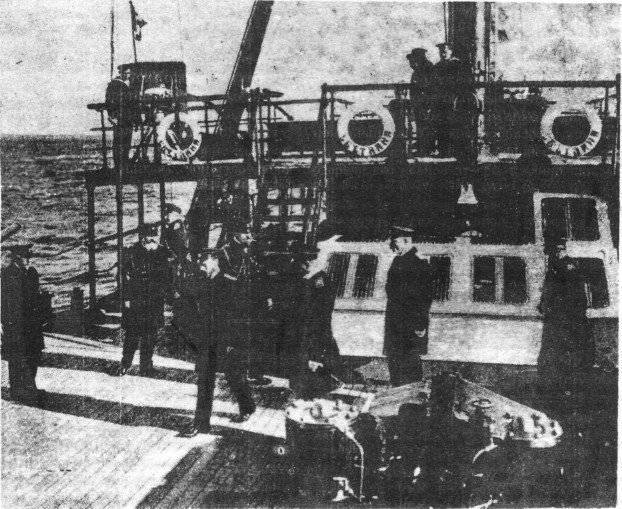

К личности вице-адмирала З.П. Рожественского в настоящее время у любителей истории неоднозначное отношение. Несомненно, будучи командующим эскадрой в столь сложных обстоятельствах, он не мог одержать громогласную победу, как это предвещалось ему безвольным Николаем П. Слишком далеко зашло в тупик Морское министерство — эта огромная бюрократическая машина — при попустительстве императора. Тем не менее многое было в силах З.П. Рожественского. Спасти часть боеспособных кораблей, доведя их до Владивостока, являлось вполне разрешимой задачей. Составители сборника не разделяют мнение автора статьи о полной непогрешимости адмирала, якобы так сильно зажатого в тиски обстоятельств. Личность командующего эскадрой как во времена парусного флота, так и во время русско-японской войны была все же одним из весомых факторов победы. Характерен один неизвестный эпизод, относящийся к начальному периоду службы Рожественского (1873 г.), описанный в воспоминаниях адмирала Г. Цывинского. "Однажды, идя на буксире у клипера "Алмаз", в туманное утро мы были выброшены из своих коек от сильного толчка. Выскочив наверх, мы увидели, что на нашем бушприте сидит нанизанный своими передними парусами купеческий бриг, попавший между двумя нашими судами и оборвавший буксир. Оказалось, что бриг штилевал под парусами и почти не двигался с места, но вахтенный начальник на "Алмазе" лейт. З.П. Рожественский, очевидно, прозевал и не дал ему дорогу, надеясь проскочить с буксиром впереди его носа, но у брига был незначительный ход, и он врезался в буксир". Наиболее объективным, на наш взгляд, следует считать мнение исторической комиссии по описанию войны при Морском Генеральном штабе, где сказано: «В действиях Начальника эскадры, как в ведении боя, так и в его, подготовке, трудно найти хотя бы одно правильное решение. Подчиненные ему флагманы действовали вяло и без всякой инициативы. Адмирал Рожественский был человек сильной воли, мужественный и горячо преданный своему делу, умелый организатор снабжения и хозяйственной части, превосходный моряк, но лишенный малейшей тени военного таланта. Поход его эскадры от Петербурга до Тсусимы беспримерен в истории, но в военных операциях он проявил не только отсутствие таланта, но и полное отсутствие военного образования и боевой подготовки — качества, которые он не сумел сообщить и своей эскадре». «Русско-японская война» 1904-1905 гг. книга седьмая ПГД. 1917 г, с.218. «Тсусимская операция». С 1890 г. Зиновий Петрович последовательно командовал клиперами (с 1892 г. крейсерами 2 ранга) «Наездник» и «Крейсер», канонерской лодкой «Грозящий», крейсером I ранга «Владимир Мономах», броненосцем береговой обороны «Первенец». Позже его назначили начальником учебно-артиллерийского отряда, а затем артиллерийского отряда Балтийского флота, где ему удалось значительно продвинуть вперед артиллерийское дело в нашем флоте. Это обратило на себя внимание Николая II, и З.П. Рожественского зачислили в царскую свиту. Командуя различными кораблями и соединениями, Зиновий Петрович зарекомендовал себя знатоком морского дела, строгим и требовательным начальником — для него не существовало слово «невозможно». В 1903 г. контр-адмирала З.П. Рожественского назначили начальником Главного морского штаба с правами товарища (заместителя) управляющего Морским министерством. Он постоянно ратовал за создание крупного броненосного флота и поддерживал идею достижения победы в морской войне путем разгрома противника в генеральном сражении. Начавшаяся война с Японией вызвала энергичную деятельность адмирала по усилению военно-морских сил. Репутация опытного деятельного моряка с железной силой воли во многом повлияла на решение о назначении З.П. Рожественского в апреле 1905 г. командующим Второй эскадрой флота Тихого океана. Готовя ее к походу, адмирал узнал истинную цену этой армады и не тешил себя несбыточными надеждами на победу, но, верный долгу, как подметил близко знавший Рожественского автор знаменитой «Расплаты» капитан II ранга В. Семенов, никому не уступил бы чести быть первым в рядах людей, добровольно идущих к кровавому расчету. Получив известие о гибели в Порт-Артуре Первой эскадры, адмирал решил, что единственный шанс на успех — немедленное движение вперед и прорыв во Владивосток. Однако по воле Петербурга эскадра надолго застряла на Мадагаскаре. На кораблях начались усиленные учения, выходы в море для практической службы и маневрирования. Но каждый снаряд был на вес золота, и скрепя сердцем в одном из приказов адмирал писал: «...надо учиться не покладая рук. Мы не можем тратить много запасов для учебной стрельбы... Если Бог благословит встречей с неприятелем в бою, то надо беречь боевые запасы...»  На палубе крейсера "Светлана". Император Николай II и адмирал З.П. Рожественский во время смотра корабля в Либаве.  Адмирал Того посещает Рожественского в морском госпитале в г. Сасебо. Присланная из Петербурга директива гласила, что после гибели Первой эскадры на Вторую возлагается задача огромной важности: овладеть морем и отрезать армию противника от Японии; если же эскадра в нынешнем ее составе не может выполнить эту задачу, то ей в помощь будут высланы из Балтики все боеспособные корабли. Рожественский ответил, что с теми силами, которые находятся в его распоряжении, он не имеет надежды овладеть морем, что обещанное подкрепление приведет не к усилению эскадры, а лишь обременит ее и что единственный план, представляющийся ему возможным, — попытаться с лучшими силами прорваться во Владивосток и оттуда действовать на коммуникациях противника. Однако «подкрепление» в виде Третьей эскадры адмирала Небогатова все же было прислано, и, выйдя с такой обузой из бухты Камранг, вице-адмирал З.П. Рожественский лишился самой малой доли какой-либо надежды на успех. В роковой день 14 мая 1905 г. после выхода из строя флагманского броненосца «Князь Суворов», когда пострадали почти все, находившиеся в боевой рубке, управление перенесли в защищенный пост. Несмотря на то, что Рожественский был ранен в голову, спину и правую руку (не считая ссадин от мелких осколков), он держался довольно бодро. Чтобы лучше наблюдать за ходом боя, адмирал направился в среднюю правую 6-дюймовую башню, но попавший в левую ногу осколок перебил главный нерв, и ступня оказалась парализованной. Командующего внесли в башню, уже поврежденную и не вращавшуюся. Иногда он поднимал голову и задавал вопросы о ходе боя, а потом опять сидел молча и понурившись. Краткие проблески сознания и вспышки энергии, перемежавшиеся с забытьём, озаряли его черное от копоти лицо, покрытое потеками запекшейся крови. Когда к борту искалеченного «Суворова» по собственной инициативе пристал «Буйный», артиллерийский прапорщик Курсель (впоследствии геройски погибший) потребовал передать адмирала на борт миноносца. Командующего с большим трудом, разорвав на нем мундир, вытащили из башни (ее дверь заклинило) и на руках спустили, почти сбросили на миноносец, что вызвало ликование среди оставшихся в живых моряков «Суворова». Однако общее состояние адмирала — упадок сил, забытье, перемежающееся бредом и краткими проблесками сознания, делали его неспособным к руководству уже агонизирующей эскадрой. Передавая командование Небогатову, адмирал непреклонно заявил: «Идти эскадрой! Владивосток! Курс NO 23°!» Но судьба распорядилась иначе: беспомощного адмирала, пересаженного на миноносец «Бедовый» вместе с некоторыми чинами его штаба, захватили на сдавшемся корабле японцы. В Сасебо Рожественскому сделали операцию, удалив кусок кости, застрявший в пробитом черепе. В начале сентября пленных доставили в Киото и разместили в храме. В беседах с офицерами адмирал часто говорил о необходимости коренной реорганизации морского ведомства и улучшения боевой подготовки личного состава. Он высказал мысль, что война на многое раскрыла глаза, и не использовать доставшийся столь дорогой ценой опыт будет сознательным преступлением. После заключения мира бывшие военнопленные возвращались на Родину. 3 ноября 1905 г. на пароходе Добровольного флота «Воронеж» Рожественский вышел из Осаки и через десять дней прибыл во Владивосток. Все, кто с ним здесь встречался, исполнились надеждой, что адмирал, во всей полноте переживший крестный путь эскадры от Либавы до Цусимы и чудом спасенный, возродит Российский флот. Даже бывший главнокомандующий вооруженными силами на Дальнем Востоке генерал А.Н. Куропаткин при личной встрече заявил, что «опять на вас вся надежда в том, что приедете, скажете правду, всю правду... если послушают...» На пути в Петербург сотни и тысячи людей на станциях и полустанках восторженно приветствовали адмирала, встречая и провожая громовым «ура» его поезд; пролитая за Отечество кровь и тяжелые раны сделали его в глазах соотечественников мучеником и национальным героем. «Сила не взяла да Бог счастья не дал!» — с горечью отвечал им Рожественский, тронутый таким сердечным приемом простых людей. Но в столице адмирала ожидал более чем холодный прием. Когда выяснилось, что он собирается камня на камне не оставить от пославших эскадру на гибель чиновников, считавших морское ведомство своей «жалованной вотчиной», против него сложилась мощная коалиция врагов. Они приложили все усилия, чтобы подготовленные Рожественским отчеты о походе и бое не были опубликованы; в то же время газеты изобиловали небылицами о сражении. Противникам адмирала нужно было во что бы то ни стало сохранить в общественном сознании ту картину боя, которую наспех сконструировали кабинетные стратеги по скоропалительным сообщениям западных корреспондентов. С походом эскадры и с именем Рожественского была тесно связана надежда России на победу, и Цусимский разгром отрицательно сказался на репутации адмирала в глазах общественности. Труды многих публицистов ясно показали, что вину за Цусимское поражение невозможно всецело приписывать одному Рожественскому, тем не менее адмирал, чувствовавший себя виноватым, вышел в отставку и просил его судить, чтобы облегчить свои нравственные страдания. Всю вину за цусимскую катастрофу бывший командующий взял на себя, однако суд его оправдал как тяжело раненного в бою. С 1906 г. адмирал посвятил себя общественной работе в составе «Особого комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования. В частности, именно его следует считать крестным отцом будущего знаменитого «Новика», поскольку Зиновий Петрович открыл «зеленую улицу» финансированию его постройки. Однако отлучение адмирала от активной службы неуклонно подтачивало его душевные и физические силы. Оказалось пророческим предсказание доктора, лечившего в плену адмирала: «Если в Петербурге пустят к делу — оживет... Сдадут в архив — не выдержит». Продолжительное время адмирал болел, а в 1908 г. телеграфные агентства даже ошибочно сообщили о его смерти за границей. Новый 1909 год Зиновий Петрович встретил в кругу своей семьи и друзей. Он жил в доме №8 по Эртелеву переулку (ныне ул.Чехова) и чувствовал себя довольно бодрым. Проводив гостей, адмирал в третьем часу ночи на пороге своей комнаты упал и скончался, сраженный сердечным приступом. Через два дня состоялось отпевание в Адмиралтейском соборе св. Спиридония и погребение на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры; последний долг адмиралу отдали высшие чины Морского министерства. Личность адмирала З.П. Рожественского, его служба, беспримерный переход на Дальний Восток и Цусимский бой — достояние нашей и мировой истории. Автор С.Д. Климовский

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| З.П. Рожественский |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Вице-адмирал США: «Действия ВМС США усложняются из-за новых тактических приёмов русских в Атлантике» | ezup | Новости Военно-морского флота | 0 | 05.02.2020 14:32 |

| Цусимское сражение. Чего добивался З.П. Рожественский, разделив силы на две колонны? | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 18.05.2019 23:14 |

| БПК «Вице-адмирал Кулаков» направляется в Средиземное море | ezup | Новости Военно-морского флота | 0 | 17.10.2017 20:29 |

| «Вице-адмирал Кулаков» завершил выполнение задач в Средиземноморье | ezup | Новости Военно-морского флота | 0 | 30.11.2016 18:23 |

| Большой противолодочный корабль проекта 1134 "Вице-адмирал Дрозд" | ezup | Корабли | 0 | 03.05.2011 16:30 |

Линейный вид

Линейный вид